大学适应对大学生手机依赖的影响

2021-04-08俞睿玮

薛 静,俞睿玮

(湖州师范学院 a.继续教育学院; b.教师教育学院,浙江 湖州 313000)

引言

随着信息技术的发展,手机成为了人们日常生活中必不可少的通讯娱乐工具。根据第44次中国互联网发展状况报告显示,截止2019年6月,中国手机网民规模达到8.47亿,其中20-29岁网民占比最高,占总体网民的24.6%;学生网民在职业分类中占比最高,占总体网民的26%。[1]可见,大学生手机网民是一个较为重要的群体,不可被忽视。

作为手机功能的最佳体会者,大学生从生活到学习,从吃穿到住行无时无刻不在享受着手机带来的便利。但与此同时,大学生对手机的依赖也变得越来越强烈。如今,大学生手机依赖更是被当成一个重要话题进行探讨。张颖等采用随机整群抽样的方法,随机选取了上海市某大学830名学生进行测试,发现有349人(43.5%)可以被定性为手机依赖。[2]金荣等随机选取了内蒙古某高校442位学生,调查结果发现大学生手机依赖状况明显。[3]

大学生手机依赖行为的突显,也对大学生的心理健康带来了严重的影响。手机依赖是指由于对手机的滥用而导致手机使用者出现问题心理或行为。面对大学生手机依赖的现状,研究者也期望找出手机依赖的重要影响因素,以期能从社会支持、家庭教育、学校管理、教学疏导等多种渠道改善大学生手机依赖的现状。张铭等综合了国内外较有影响力的青少年手机依赖研究,并对青少年手机依赖的成因进行了综述,他们指出以往青少年手机依赖的成因主要概括为三个方面:人口学信息、人格特质和个体感知。[4]其中,人格特质主要集中在大五人格、自尊和冲动性等;而个体感知则主要集中在社会和家庭支持感知等方面。从青少年手机依赖的成因出发,研究者们已经从个体、个体对家庭及社会环境的感知等多个方面进行了全面的探寻。但是,大学生作为青少年群体中较为特殊的群体,其生活环境中还包含了独特的校园文化环境,对校园环境的感知是否也会影响大学生的手机依赖则还需要进一步探讨。

大学阶段作为由学校迈入社会的过渡阶段,其学习环境、生活环境和人际交往环境等都发生了极大改变,个体对于这些变化的感知主要表现在大学适应上。大学适应指大学生的心理状态无论是在何种境遇条件下,无论自身条件的优劣,都能客观地加以认识,并从行动上进行积极的调整,使自身的心理状态很好地适应环境。[5]方晓义等综合了以往大学适应理论,并采用了因素分析的方法将大学适应分为了七个维度:人际关系适应、学习适应、校园适应、择业适应、情绪适应、自我适应、满意度。[5]在以往研究中,有学者对于人际关系适应以及学习适应进行了探讨。例如,谢铃莉等人发现学习适应对手机依赖有显著的负向预测作用[6];张岩等人研究发现大学生人际关系适应与手机依赖之间呈现显著负相关[7]。以往研究虽然探讨了人际关系适应和学习适应对手机依赖的影响,但大学适应作为一个整体,其与大学生手机依赖的关系还需进一步明确。

本研究拟采用问卷法探讨手机依赖与大学适应之间的关系,进一步明确大学适应各方面与手机依赖各维度之间的作用关系,以期找到对手机依赖有重要影响的大学适应因素,并为高校教学与管理提出相应的建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以浙江省某高校大学生为研究对象,依据分层随机抽样法,共发放问卷180份,收回有效问卷169份(有效回收率93.9%)。其中,男生62人(36.7%),女生107人(63.3%);城市生源58人(34.3%),农村生源111人(65.7%)。所有人员均自愿参与调查。

1.2 研究工具

1.2.1 大学生智能手机成瘾量表

由苏双等人(2014)编制的《大学生智能手机成瘾量表(SAS-C)》,共包含22个项目,6个维度,分为戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、App 使用和App 更新。[8]量表采用利克特5点计分标准,从1-5分别表示从非常不符合到非常符合。问卷总体得分越高,代表手机依赖程度越高。本次研究的内部一致性系数为0.836。

1.2.2 中国大学生适应量表

采用方晓义、沃建中和蔺秀云编制的《中国大学生适应量表》。[5]该量表共包含60个项目,分为人际关系适用、学习适应、校园适应、择业适应、情绪适应、自我适应和满意度7个维度。量表采用利克特5点计分标准,从1-5分别表示不同意到同意,问卷总体得分越高说明大学适应越好。本次研究的内部一致性系数为0.825。

2 研究结果

2.1 基于人口学变量的大学生手机依赖描述统计结果

对手机依赖总分分别进行年级、性别、户籍三个人口学变量统计分析,结果见表1。

由表1结果可知,大一学生手机依赖得分的均值为3.04±0.67,大二学生手机依赖得分均值为3.00±0.71,大三学生手机依赖得分的均值为3.01±0.61,从单因素方差分析结果发现手机依赖总分在年级上不存在显著差异,F=0.86,p>0.05。大学男生手机依赖得分的均值为3.01±0.67,女生手机依赖得分的均值为3.00±0.65,从独立样本T检验的结果可知手机依赖总分在性别上也不存在显著差异,t=0.275,p>0.05。城市学生手机依赖得分的均值为3.11±0.64,农村学生手机依赖得分的均值为2.97±0.66,从独立样本T检验结果可知手机依赖总分在户籍上不存在显著差异,t=1.36,p>0.05。

表1 年级、性别、户籍在手机依赖总分上的描述性分析结果

2.2 大学适应各维度与手机依赖各维度的相关分析结果

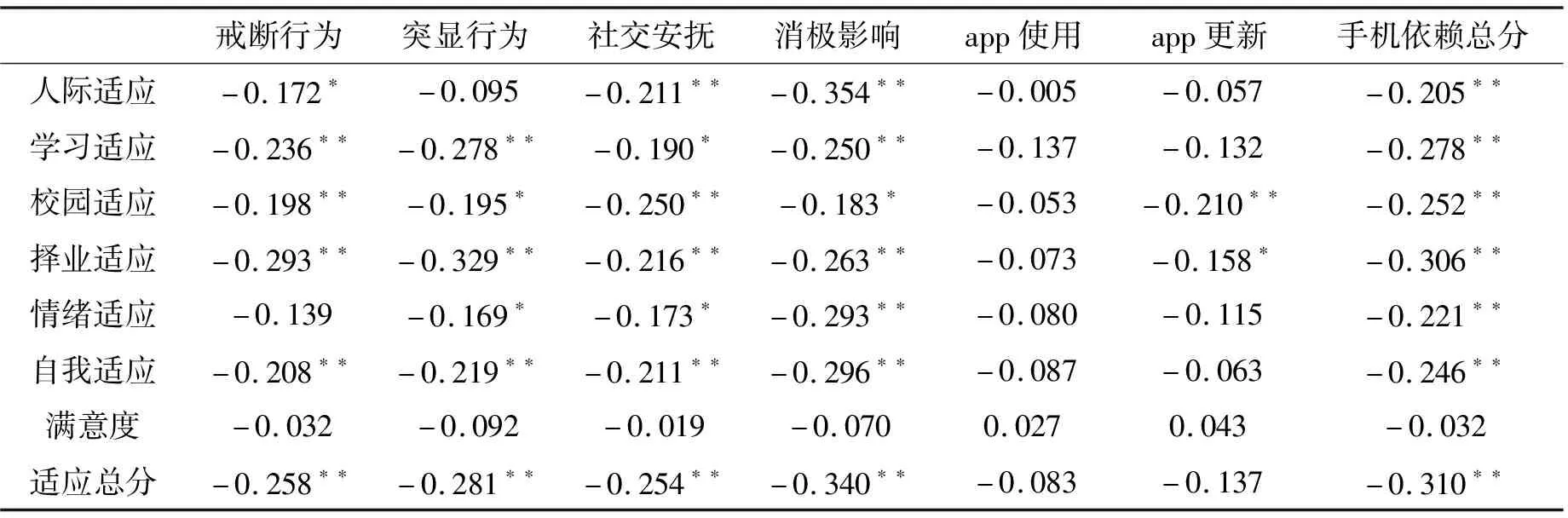

将大学适应各维度与手机依赖各维度采用皮尔逊积差相关进行分析,结果见表2。

表2 大学适应与手机依赖各维度相关分析结果表

由表2可知,大学适应各维度与手机依赖各维度之间存在复杂的相关关系。人际关系适应与手机依赖的戒断行为(r=-0.172,p<0.05)、社交安抚(r=-0.211,p<0.01)、消极影响(r=-0.354,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.205,p<0.01)存在显著的负相关;学习适应与手机依赖的戒断行为(r=-0.236,p<0.01)、突显行为(r=-0.278,p<0.01)、社交安抚(r=-0.190,p<0.05)、消极影响(r=-0.250,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.278,p<0.01)都存在显著负相关。校园适应与手机依赖中的戒断行为(r=-0.198,p<0.01)、突显行为(r=-0.195,p<0.05)、社交安抚(r=-0.250,p<0.01)、消极影响(r=-0.183,p<0.05)、手机依赖总分(r=-0.252,p<0.01)都存在显著负相关。择业适应与手机依赖中的戒断行为(r =-0.293,p<0.01)、突显行为(r =-0.329,p<0.01)、社交安抚(r =-0.216,p<0.01)、消极影响(r =-0.263,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.306,p<0.01)都存在显著负相关。情绪适应与手机依赖中的突显行为(r=-0.169,p<0.05)、社交安抚(r=-0.173,p<0.05)、消极影响(r=-0.293,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.221,p<0.01)都存在显著负相关。自我适应与手机依赖中的戒断行为(r=-0.208,p<0.01)、突显行为(r=-0.219,p<0.01)、社交安抚(r=-0.211,p<0.01)、消极影响(r=-0.296,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.246,p<0.01)都存在显著负相关。适应总分与手机依赖中的戒断行为(r=-0.258,p<0.01)、突显行为(r=-0.281,p<0.01)、社交安抚(r=-0.254,p<0.01)、消极影响(r=-0.340,p<0.01)、手机依赖总分(r=-0.310,p<0.01)都存在显著负相关。

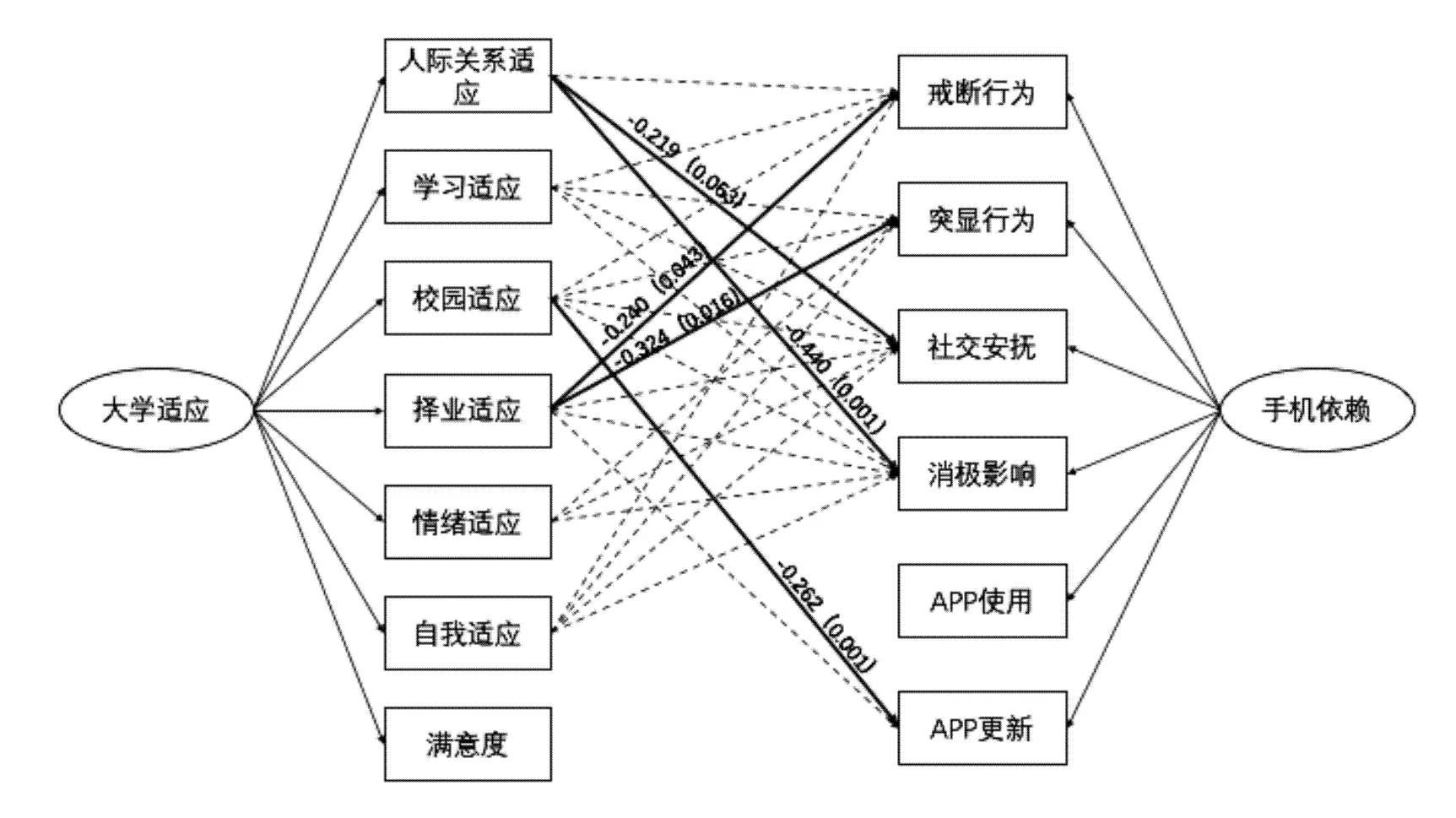

2.3 大学适应与手机依赖的路径分析结果

为了进一步了解大学适应对手机依赖的影响,理清大学适应各维度如何影响手机依赖各维度,研究选取了具有显著相关的大学适应和手机依赖因子为变量,采用M-plus软件进行了路径分析,结果见图1。

图1 大学适应对手机依赖影响结构图

结果发现,手机依赖各维度会分别受到不同方面的大学适应的影响。其中,大学适应中人际关系适应可以显著负向预测手机依赖中的社交安抚(p=0.063,边缘显著)和消极影响(p<0.001);校园适应可以显著负向预测手机依赖中的APP更新(p<0.001);择业适应可以显著负向预测手机依赖中的戒断行为(p<0.05)和突显行为(p<0.05)。

3 讨论与分析

3.1 大学生手机依赖的人口学变量分析

从研究结果发现,大学生手机依赖在性别、年级和户籍上不存在显著差异。在以往研究中,对于户籍的探讨很多研究都发现不存在显著差异,但是在性别和年级上却是有着不同的结论。例如,倪林英和邓稳根研究发现,大学生在性别和户籍上不存在显著差异,但是在新老生上存在差异,老生比新生具有更多的手机依赖倾向,这是由于老生课程内容比较少,具有更多的时间进行手机的使用。[9]谢铃莉也发现大学生手机依赖在性别、年级和户籍上均不存在显著差异。[6]蒋俏蕾、郝晓鸣和林翠绢研究发现女性比成人具有更高的手机依赖倾向,并认为女性比男性更频繁地通过手机来建立和维持社交关系。[10]在本研究中,三个人口学变量并未呈现出显著差异,这可能是由于当前社会中,手机变得越来越普遍,从第40、42、44次中国互联网络发展状况报告数据显示,2017年手机上网人数占总体上网人数的96.3%,2018年手机上网人数占总体上网人数的98.3%,2019年手机上网人数占总体上网人数的99.1%。[1,11,12]随着科技的进步,手机变得越来越普适,并且由于手机功能的多样化更可以满足不同性别的人群,所以当前手机依赖在性别上不存在显著差异。此外,对于年级差异,可能由于本次研究选取的被试只选取了大一至大三的学生,大四的学生由于在外实习或者备考研究生,因此并未参与问卷调查。大一至大三的任务量基本相似,空闲时间的情况也基本相同,这也可能是不存在年级差异的主要原因。

3.2 大学适应对大学生手机依赖的影响

3.2.1 大学适应与大学生手机依赖之间的关系

研究先对大学适应和手机依赖的各维度进行了相关分析,并发现手机依赖各维度中APP使用、大学适应中的满意度与其他所有变量之间无显著相关。APP使用是苏双等人编制手机依赖问卷中新加入的一个维度,在其研究中通过访谈及因素分析认为APP使用也是手机依赖的一项重要指标。[8]但是,当前手机使用功能相对于几年前的手机使用具有了较大的变化,各种功能的APP被安装在手机中,有点外卖的、有打车的、有地图导航的、有学习的、有通讯的,因此无论是手机依赖学生,还是非依赖学生,在日常生活中都需要对各种APP进行相应的使用。所以随着时代的变化,APP使用是否还属于手机依赖的维度之一也需要进一步的考量。此外,对于满意度维度,该维度从量表的设定中属于对整体环境的满意情况,是一个较为综合性的指标。在研究中,满意度的总体均分为3.07±0.65,说明大部分学生对于环境的满意度是在不确定水平上,这也导致了该维度与手机依赖各成分不存在显著的相关。耿依娜研究了大学生对社会环境和校园环境的满意度,发现大学生对于环境的满意度一般。[13]校园因素方方面面,被誉为小社会,无论是学习生活还是其他生活环境,有积极,也有消极,有喜爱的,也有不喜爱的,这也导致了学生在面对环境进行满意度评价时较难进行总体性的评价。

3.2.2 大学适应对手机依赖的影响

作为同一个心理成分的不同维度,大学适应和手机依赖的自身维度之间存在着一定的共同性。为了找寻对手机依赖产生重要影响的大学适应成分,排除各维度之间的共同性,研究采用了路径分析探寻了大学适应各维度和手机依赖各维度之间的关系,并发现择业适应显著负向预测戒断行为和突显行为,人际关系适应显著负向预测社交安抚和消极影响,校园适应显著负向预测APP更新。

从手机依赖的维度来看,戒断行为是指手机不在身边或禁止使用手机时,身体会出现一系列不适反应,例如易怒、焦虑等情绪;突显行为则是指过分关注手机,花费大量的时间以期获得满足。两者其实都表现出了对手机使用的情绪性,一者是手机不能使用带来的消极情绪,一者则是手机摆弄时得到的满足感。从心理学的定义中可以发现,情绪是以个体期望和需要为中介的,当期望和需要得到满足时则会出现积极情绪,而当期望和需要得不到满足时则会出现消极情绪。显然,大学生在使用手机时是带有一定的期望和需求的。正如孟翔寒和高健指出大学生常常使用手机的娱乐功能,如手机游戏、音乐、影视、社交等等,以期获得功能上的满足,这也让大学生们沉浸其中、无法自拔。[14]如今手机互联网功能不断提升,学生可以即时地享受到这些功能带来的便利。而相对来说,大学期间的学习,其所获得的满足感则需要常年的积累才能获得,无论是每学年的奖学金,还是未来的工作就业都不是即刻就可以满足并达到的。因此,手机带来的即时满足感会强于学习带来的满足感。而从大学适应的择业适应维度来看,择业适应是指大学生有明确的职业目标,并为自己的职业目标积极准备。当个体对未来的目标明确,并且有一定的未来规划,以及能沿着规划进行执行,学生就具备了一定的自我控制能力,也就不会受到手机即时满足的影响。这也提示了高校应该给大学生更有效的职业生涯规划训练以促进学生树立正确的人生目标,并能沿着目标不断前行。

社交安抚是指通过手机社交功能以满足现实中无法实现的交流,并使个体对手机社交产生较为强烈的精神寄托;消极影响则是指手机过度使用,进而产生对学习效率、工作效率下降的影响。社会的本质是一切社会关系的总和,大学生作为社会的一份子,社会关系的维持是其社会性需求的重要组成部分。通过社会交往,大学生可以有效维持自身的社会关系。但是,在现实中,大学生的社会交往也并不是一帆风顺的。一些大学生刻意躲避社交场合,特别是那些会把自己暴露于人前的场合,比如作报告、小组讨论、面试、与陌生人交谈等。[15]由于担心在社交场合出丑,他们努力回避这样的场合,如果非去不可则会紧张或者恐惧。而手机社交的匿名性却可以帮助避免个体与他人面对面交流与互动,当个体在现实社交中受阻时,就会导致个体更依赖于社交软件,以满足社交需求,进而也更可能产生高的手机依赖。[16]同时,手机依赖高的大学生,由于极力避免现实社交,而花费了大量的时间和精力在手机网络社交上,对于大学的学习和工作也产生了较为严重的影响。因此,人际关系适应较差的大学生,由于极力避免现实社交带来的困难,他们会将社交转移到手机网络中,产生更多的社交安抚症状,同时长时间的使用手机社交,也会对他们的学习及工作产生更大的负面影响。这也提示了:在大学期间,学生由自己熟悉的环境转移到了陌生的环境中,需要适应新的人际关系,但由于部分学生社会交往技能的相对不成熟,这也使得新人际关系的适应变得较为困难。高校应该为大学生提供更多的人际沟通辅导,帮助他们解决人际沟通问题,提升社会交往能力,这也可以有效防止高校大学生手机依赖的产生。

最后,在本研究中发现,校园适应显著预测APP更新。校园适应是指大学生对校园生活的适应状况,一般指校园的业余生活环境。大学生相较于高中、初中,其课余时间更充裕,可以自由支配自己的时间。而由于当前大学实践育人的理念,各种校级、院级社团也丰富多彩,可以满足学生自我提升的需求。所有的学校社团都有固定的议程和活动任务安排,需要学生在其课余时间中尽可能地完成实践任务。也正因为课余活动的丰富性,使得大学生具有更多的学习和提升的目标,这也可以有效阻止手机依赖的形成。这也提示高校的社团应该具有更好的规划和安排,能为大学生技能的提升提供更多的实践和锻炼的机会,这也将有效降低大学生手机依赖的现状。

结论

大学生手机依赖会受到择业适应、人际关系适应和校园适应的影响。这提示高校应该重点把握大学生职业生涯规划的训练,帮助大学生形成明确的职业目标及规划,并能督促他们逐步实现目标;帮助解决大学生人际沟通问题,提升大学生人际交往能力;丰富校园课余生活,同时还要加强对校园社团等业余团体的管理,帮助提升社团规划和实施的能力,为大学生技能的提升提供更多的实践和锻炼的机会。