双石英玻璃珠的低速冲击破碎行为

2021-04-07简世豪苗春贺单俊芳王鹏飞徐松林

简世豪,苗春贺,张 磊,单俊芳,王鹏飞,徐松林,2

(1. 中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽 合肥 230027;2. 中国地震局地震预测研究所高压物理与地震科技联合实验室,北京 100036)

颗粒物质在自然界中广泛存在,并在工业生产中广泛应用。颗粒破碎行为及其相关机制的研究在凝聚态物理、土木工程、医药工程、粉末技术、物流运输等许多领域都有重要的理论和应用价值[1-3]。迄今为止,大多数研究主要集中于单个玻璃珠的破碎行为,如在Hertz 接触理论框架下研究玻璃珠的弹性接触刚度和有效模量[2,4],在Weibull 分布函数框架下研究玻璃珠的弹性特性、拉伸强度和屈服强度等[2-3,5]。高速冲击下颗粒破碎机制相对比较清楚,但中低速冲击下颗粒破碎机制还需要进一步开展研究和探索。

颗粒动态破碎主要采用4 种实验技术:直接撞击[6]、轻气炮平板撞击[7]、双面撞击[8]以及利用分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson pressure bar,SHPB)设备[9]。低速冲击下,球体的破碎作用力源于锥体周围的拉伸环向应力,破碎形式主要表现为Hertzian 环和锥形裂纹。高速冲击下,颗粒被粉碎为更细小的颗粒。Potapov 等[10]的数值分析结果表明:玻璃珠破坏存在两种失效机制,即从接触点开始径向延伸变形产生的拉应力失效和垂直径向延伸方向的横向裂纹产生的拉伸失效。低速冲击下的失效破坏以前者为主,高速冲击时则为两种失效机制共同作用。方继松等[11]采用离散元数值模拟了单玻璃珠撞击刚壁的过程,研究结果揭示了更加复杂的破坏形态和机理。

单颗粒破碎反映的是颗粒内部力链体系的演化,多颗粒破碎则可反映不同力链体系的链接与演化,对于应力状态的波动更为敏感,可以更好地揭示实际颗粒体系的破碎机制,但目前取得的实验结果相对较少。Parab 等[12]采用SHPB 装置对分别由1、2、3、5 个颗粒组成的4 种钠钙玻璃珠群进行了冲击加载实验,利用高速同步辐射X 射线相衬成像技术进行原位观测,结果表明:多颗粒体系中,裂纹从两个颗粒间的接触区域开始扩展;在进一步压缩时,大量裂纹在某个颗粒中萌生,其中一个初始裂纹和新形成的子裂纹在穿过颗粒时迅速分叉,并爆炸性地将颗粒破碎成许多小碎片,而其他颗粒几乎完好无损。Jiang 等[13]开展了两个玻璃珠链的冲击实验,结果表明:只有小部分输入应力波能通过双珠链系统的破碎而耗散,随着输入能量的增加,能量耗散效率提高;摩擦耗散(特别是在严重破碎时)似乎总是占据主导地位。截至目前,对于颗粒冲击破碎机制的认识仍存在较大争议。

基于此,本研究将结合高速摄影技术对双石英玻璃珠进行SHPB 冲击实验,对比单石英玻璃珠的冲击破碎行为,探讨低速冲击下石英玻璃颗粒的破碎机制。

1 实 验

1.1 实验材料

实验所用石英玻璃珠的化学组分(质量分数)为SiO2(69.13%)、B2O3(10.75%)、K2O (6.29%)、Na2O (10.40%)、BaO (3.07%)、As2O3(0.36%)。实验样品的直径分别为:(8.30 ± 0.10) mm、(11.68 ± 0.16) mm、(15.42 ± 0.21) mm、(17.50 ± 0.23) mm。玻璃珠直径的相对偏差在1.4%以内,较均匀。计算中采用样品的实际尺寸。

1.2 冲击实验

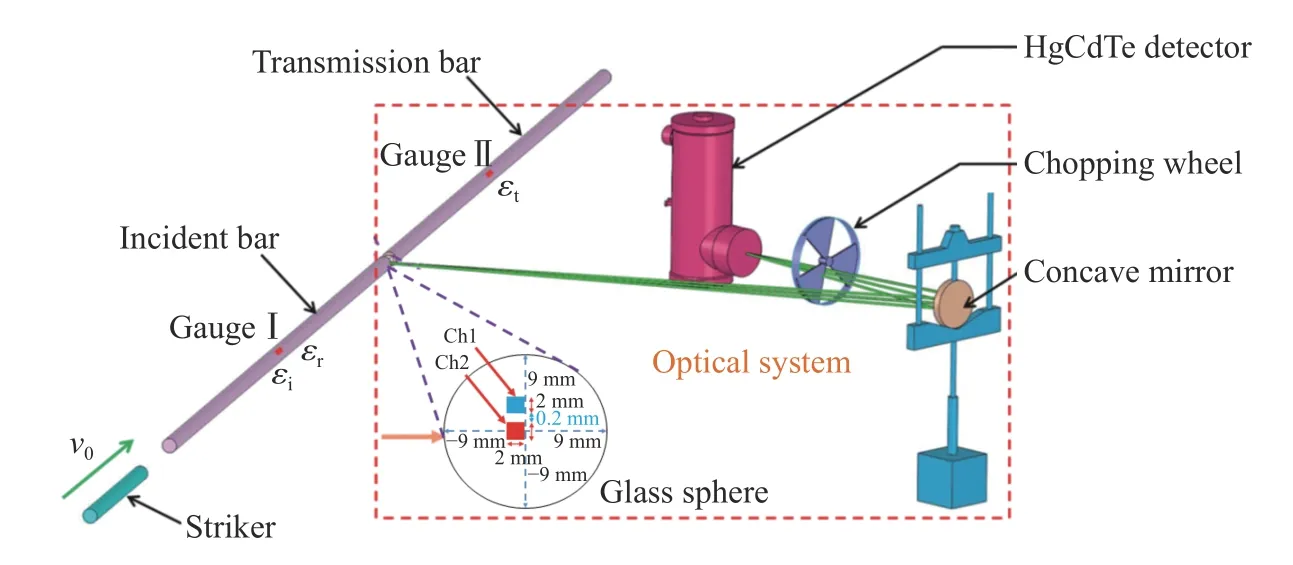

冲击压缩实验在SHPB 装置上进行。实验装置如图1 所示,子弹长30 cm,入射杆和透射杆的长度均为100 cm,直径均为14.50 mm。为保证有足够长的脉宽,在入射杆端部添加足够大的整形器,使加载波上升沿变缓。为保证实验的可重复性,在试件与杆之间加入碳化钨垫片。

图1 SHPB 实验装置Fig. 1 Schematic diagram of the modified SHPB device

冲击速度较低时,球体内不会出现破碎现象;冲击速度足够高时,球体会被撞击粉碎;并且存在一个球体破碎的临界速度。直径为8.30、11.68、15.42、17.50 mm 的玻璃球,其临界破碎冲击速度分别为(3.4 ± 0.1) m/s、(5.6 ± 0.2) m/s、(6.7 ± 0.4) m/s、(8.0 ± 0.4) m/s[3],此时试样保持完整和破碎的概率均为50%。因此,结合尝试实验的结果确定本实验条件如下:对直径为8.30 mm 的玻璃珠分别开展速度为5.6、7.0、9.0 m/s 的冲击实验,对直径为11.68 mm 的玻璃珠分别开展速度为6.0、7.5、9.5 m/s 的冲击实验,对直径为15.42 mm 的玻璃珠分别开展速度为6.5、9.5、11.5 m/s 的冲击实验,对直径为17.50 mm 的玻璃珠分别开展速度为7.5、9.5、11.5 m/s的冲击实验。每个冲击速度下,均开展5 次以上重复实验,选取重复性较好的3 次结果进行分析。

在开展动态实验的同时,使用Phantom V12.1 高速相机进行全程跟踪拍摄,在相机前放置有机玻璃板对镜头进行保护。动态实验中帧间隔为14 μs,画幅分辨率约为240 × 150 像素。实验中使用两个2 000 W 新闻灯提供足够亮的光源。对于不需要拍摄的实验,采用两个塑料袋分别套封玻璃珠,以便同时收集两个玻璃珠的冲击破碎产物。破碎产物的统计先采用筛分法进行质量百分比统计,然后选取尺度在1 000 μm以下的颗粒,采用合肥工业大学材料测试中心的激光粒度分析仪Mastersizer 2000 进行体积百分比统计。

1.3 冲击过程瞬态红外测温

红外测温技术(Infrared temperature measurement system, ITMS)是一种快速获取试样表面实时温度的有效方法。刘永贵等[14]、单俊芳等[15]分别对冲击下的钛镍合金和花岗岩进行了瞬态红外测温,形成了较可靠的实验技术;Guo 等[16]、Jiang 等[17]进一步采用多点瞬态红外测温技术分别研究了金属的热塑失稳和陶瓷的脆性破裂机制。本研究采用相同的测试装置,结合冲击过程进行玻璃珠试样的局部瞬态测温,具体实验装置布局如图2 所示。瞬态红外测温系统主要包括:红外探测器、镀金凹面镜、前置放大器、斩波器、直流电源等。冲击作用下,试件内部由于塑性变形、破碎、相变等变化产生辐射能,这些辐射能通过聚焦凹面镜汇聚到探测器内的光敏单元上,转化为电信号后传输到示波器上并进行记录。由于测温系统对外界变化非常敏感,因此每次动态实验之前都要对系统进行原位温度标定。

图2 结合红外测温的SHPB 实验装置Fig. 2 Modified SHPB with ITMS

实验采用Judson 公司生产的4 单元HgCdTe 红外测温系统,设备型号为MCT-Q-1。测点尺寸为1 mm × 1 mm,测点间距0.05 mm,响应时间约0.5 μs。测点定位如图2 所示,由于有两个测点信号非常弱,实验时只取两个信号较强的测点,每次实验前采用激光光源进行测点位置确定。其他参数可参见文献[17]。

2 实验结果

2.1 载 荷-位 移 关 系

冲击过程中试样所受的载荷一般采用三波法进行估算。这一计算方法的前提条件是试样所受的载荷/变形基本达到均匀状态,即试件两端的载荷差异小于5%。但从实验结果来看,在双玻璃珠系试样中很难保证此条件。文献[3]对不同冲击速度下4 种直径的单个玻璃珠两端载荷的差异性进行了实验统计,结果表明:冲击过程中,两端载荷差异性随冲击速度/直径的增大而增大。直径17.50 mm 的试样在应变率为400 s-1时,差异性达到9.0%~12.4%。双玻璃珠系试样两端的载荷差异性同样随着冲击速度/直径的增大而增大,其变化规律与单玻璃珠相似,但载荷差异幅值比单玻璃珠试样大1 倍。后面讨论的情况是在相应的载荷非均匀性基础上进行的,为了说明问题,以透射载荷作为参考。

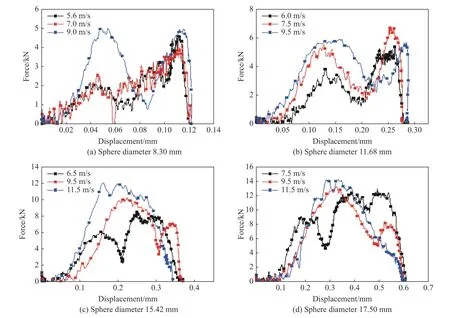

图3 为作用在试样上的透射载荷-位移关系曲线。直径分别为8.30 和11.68 mm 的双玻璃珠系试样的透射载荷-位移关系曲线均呈现出明显的双峰结构,表明试样经历了两次压缩过程。低速冲击时,第1 个峰的幅值较低,第2 个峰的幅值较高;随着冲击速度的增大,第1 个峰的幅值迅速增大,第2 个峰的幅值增加相对较缓慢,与第1 个峰的发展相关联。

直径为15.42 和17.50 mm 的双玻璃珠系试样的透射载荷-位移关系曲线随冲击速度增大时的变化相对复杂。低速冲击时,透射载荷-位移曲线呈现出明显的双峰结构;随着冲击速度的增大,透射载荷-位移曲线逐渐呈现出单峰结构。这种变化趋势反映了尺寸效应和加载速率效应在脆性材料破坏过程中的耦合作用。下面将结合回收产物的分布特征和高速摄影结果进行综合分析。

图3 透射载荷-位移关系曲线Fig. 3 Transmitted load vs. displacement curves

2.2 破碎产物分布特征

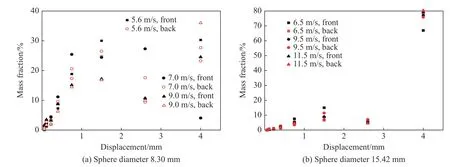

实验中将带封口的尼龙收集袋分别套在两个玻璃珠上来实现冲击过程碎片的独立收集。低速冲击下,玻璃珠的破碎主要有3 种形式:形成层片状碎片的锥形劈裂、形成较长裂纹面的中心劈裂以及形成细小颗粒的粉碎性破坏,3 种形式的破碎产物均在回收样品中大量存在。图4 为双玻璃珠系试样冲击破碎产物的质量百分比分布,对同一次冲击中两个玻璃珠的碎片分别进行统计,“front”表示与入射杆接触的玻璃珠,“back”表示与透射杆接触的玻璃珠。由图4 可知:玻璃珠的碎片分布与前后位置、加载速度以及玻璃珠直径均有关联;低速冲击下破碎产物的质量百分比分布不适用Weibull 分布函数描述。原因在于:此冲击速度范围比临界破碎速度略高,颗粒破碎机制相对复杂,有局部剪切破坏、局部拉伸破坏等多种破坏模式,破碎形态多样化,且较大尺寸碎片的产生具有一定的偶然性。

图4 破碎产物质量分布曲线Fig. 4 Mass distribution of fragmentation products

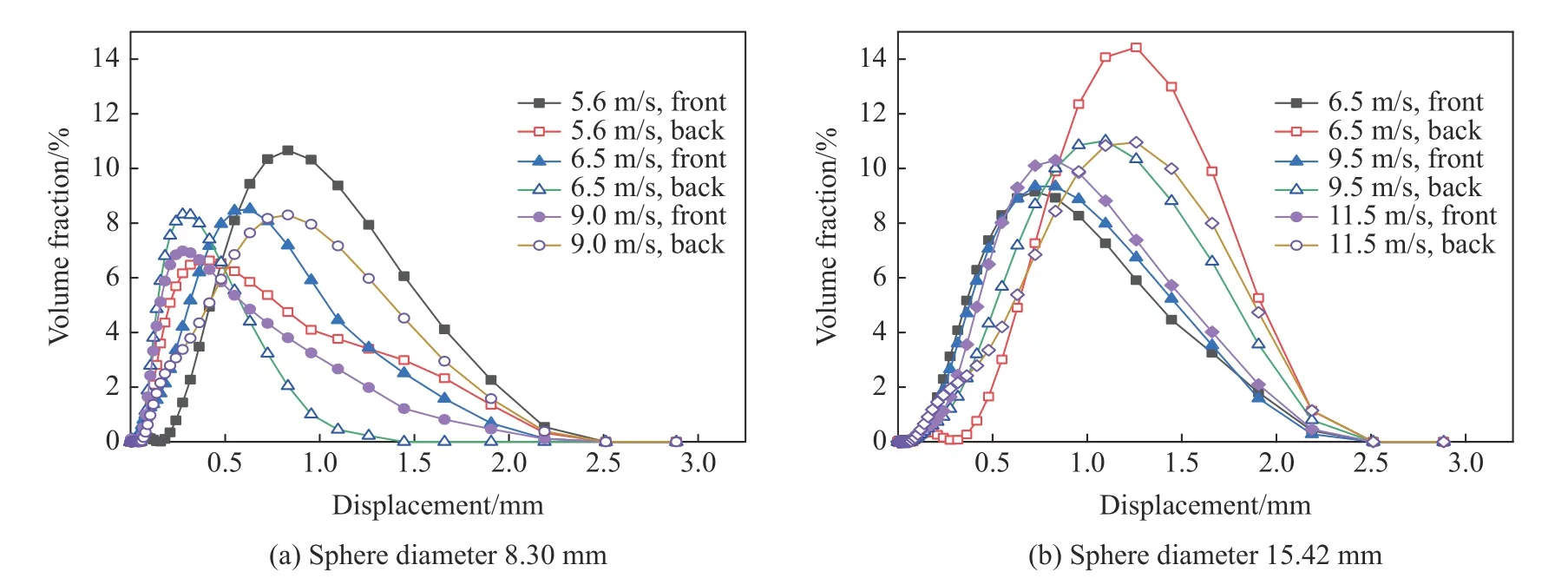

在上述破碎产物中筛选颗粒直径小于2.5 mm 的部分进行激光粒度分析,统计结果如图5 所示。由图5 可知,细小颗粒的体积百分比满足Weibull 分布函数。对于直径为8.30 mm 的双玻璃珠系试样:在5.6 m/s的冲击速度下,前端玻璃珠的碎片尺寸比后端的大;随着冲击速度增大,前后端玻璃珠的破碎尺寸分布逐渐接近;冲击速度为9.0 m/s 时,后端玻璃珠的破碎尺寸比前端略大。对于直径为15.42 mm 的双玻璃珠系试样:在6.5 m/s 的冲击速度下,前端玻璃珠的碎片尺寸比后端的小;随着冲击速度增大,前后端玻璃珠的破碎尺寸分布逐渐接近,但后端玻璃珠的破碎尺寸始终比前端略大。直径11.68 mm 的试样与直径8.30 mm 的试样相似,直径17.50 mm 的试样与直径15.42 mm 的试样相似。产生差异的原因在于:试样中前后端玻璃珠所受载荷不同,冲击过程中后端所受载荷比前端高;同时,玻璃珠的截面积沿冲击方向先逐渐变大,而后逐渐变小,对局部剪切引起的破碎扩散过程有一定的影响,即直径越大,对破碎扩散过程的限制越强。这也使得应变率越高,局部应变梯度越大。

图5 细颗粒产物的体积分布曲线Fig. 5 Volume distribution of finer particle products

3 低速冲击下玻璃珠的破碎机制分析

3.1 高速摄影下的破碎发展过程

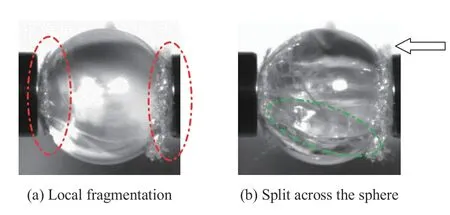

图6 为单个玻璃珠冲击破碎过程中的高速摄影图像[3]。单个玻璃珠的冲击破碎源于玻璃珠两端接触部位局部的Hertz 裂纹扩张(图6(a)中红色圈出部分)。随着冲击过程的进行,此部分逐渐扩散,有一个明显的扩散界面,往玻璃球中部发展,其传播速度随玻璃球破碎截面面积的增大而减小,平均约320 m/s。当传播速度减小到一定程度(例如50 m/s,甚至更小)时,Hertz 裂纹界面逐步稳定下来,同时,在玻璃珠中部产生贯穿球体的斜直裂纹。这种斜直裂纹的发展很快,从产生到结束不超过15 μs(图6(b)中绿色圈出部分),其产生源于垂直冲击方向的侧面拉伸破裂。

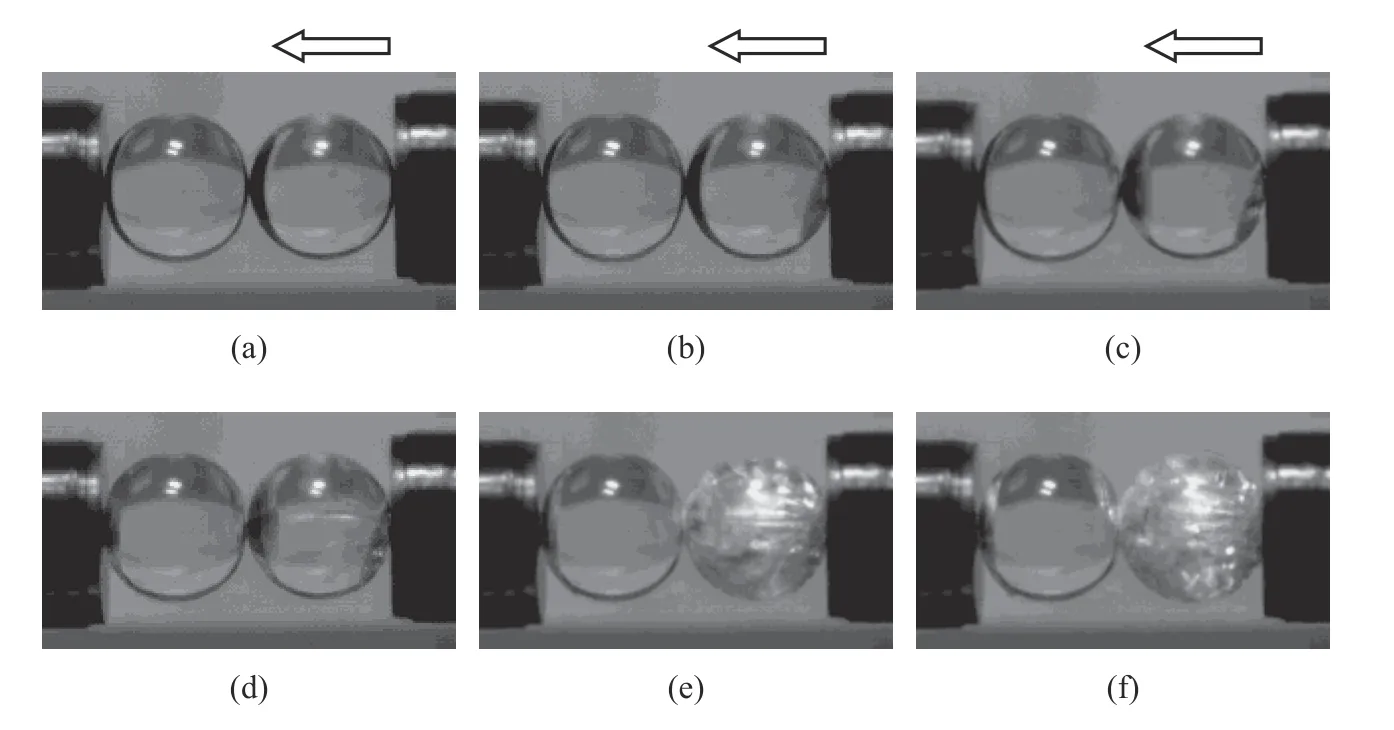

双玻璃珠体系反映出冲击速度和玻璃珠尺寸会影响前端和后端玻璃珠的破碎次序和破碎程度。图7 为直径11.68 mm 的双玻璃珠体系冲击破碎过程中的高速摄影图像,对应的冲击速度为9.09 m/s。单个玻璃珠的冲击压缩反映了与图6 相同的破碎过程。图7(a)、图7(b)、图7(c)中主要是接触部位Hertz 裂纹破碎区的发展;图7(d)中Hertz 裂纹破碎区逐渐停止发展,玻璃珠内部产生贯穿的斜直裂纹系;图7(e)、图7(f)中入射端玻璃珠先发生破碎,随后反射端的玻璃珠破碎。

图6 单颗粒冲击破碎(箭头为冲击方向)[3]Fig. 6 Images of single sphere failure under impact(The arrow denotes the impact direction)[3]

图7 双玻璃珠系的冲击破碎(箭头为冲击方向)Fig. 7 Images of double spheres failure under impact (The arrow denotes the impact direction)

将高速摄影结果与透射载荷-位移曲线进行对比发现,第1 个波峰与入射端玻璃珠的破碎程度对应良好,第2 个波峰与反射端玻璃珠的破碎程度对应良好。对4 种直径的双玻璃珠系分别进行3 种冲击速度下的高速摄影分析,结果表明:低速冲击时(如6.0 m/s),反射端的玻璃珠先破碎,入射端的玻璃珠后破碎;随着冲击速度逐渐增大,反射端和入射端的玻璃珠几乎同时破碎;当速度增大至一定值时(如9.0 m/s),入射端的玻璃珠先破碎,反射端的玻璃珠后破碎。其原因在于:杆的波阻抗比玻璃珠高,对双玻璃珠系后端所受的载荷有反射增强作用;低速冲击时,虽然入射端玻璃珠没有破碎,但是后端玻璃珠由于反射应力增强而发生破碎。高速冲击时,前端玻璃珠直接发生冲击破碎。

因此,中低速冲击时玻璃珠的破碎是以接触部位的Hertz 裂纹的扩散过程为先导,而后诱导产生贯穿玻璃珠的斜直裂纹系。前期以局部剪切变形为主,后期以侧向拉伸破坏为主。这使得玻璃珠的冲击破碎机制较复杂,Weibull 强度统计规律也需要作出相应的改变[3]。

3.2 瞬态红外温度的发展过程

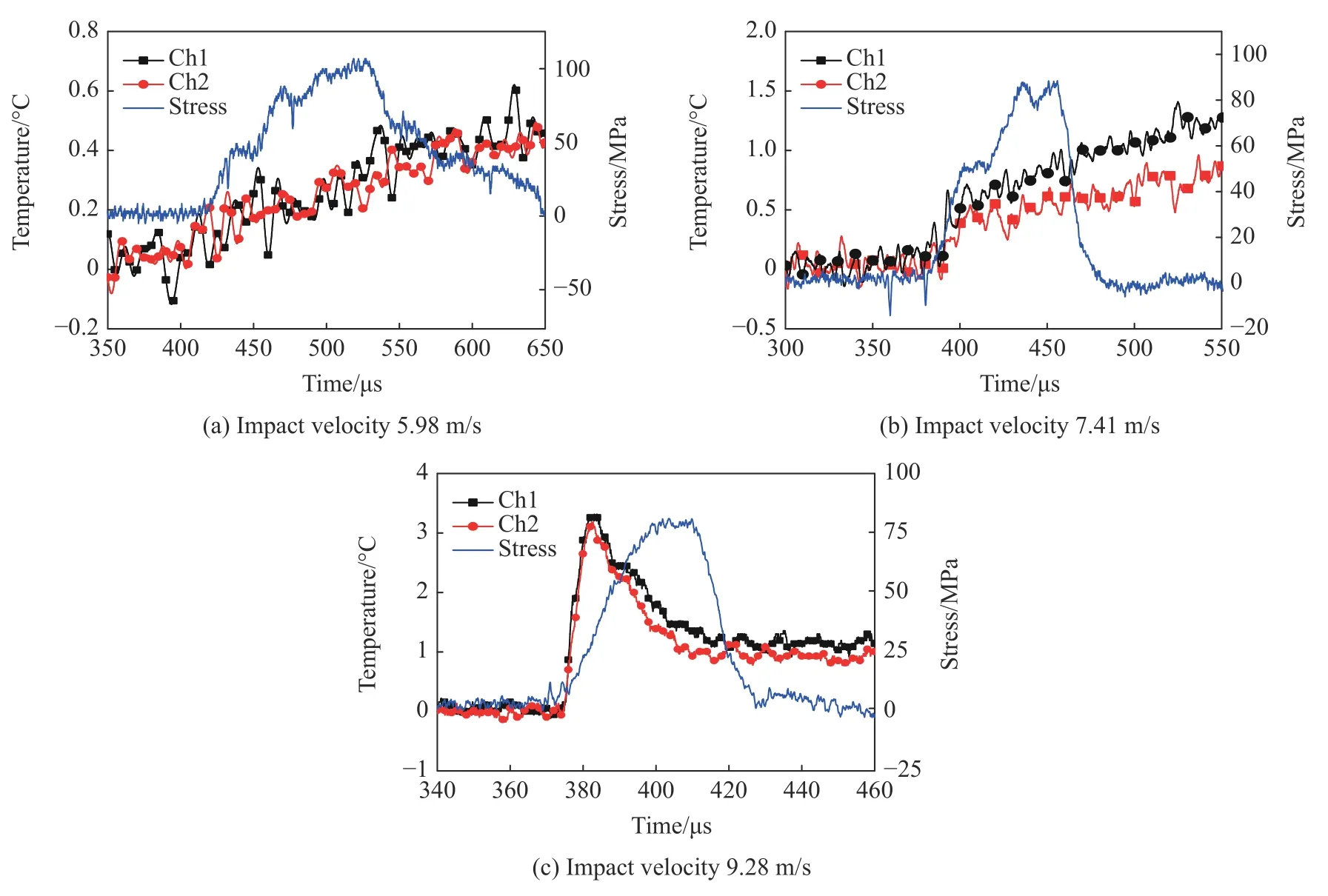

图8 所示为直径11.68 mm 的单个玻璃珠冲击过程中的红外温升历程。图8 中蓝色曲线为透射载荷-时间曲线,将其在图中列出以便与温升过程进行对比。冲击速度为5.98 m/s 时,玻璃珠没有发生破碎,图8(a)中所示玻璃珠的压缩过程有较小幅度的红外温升,约为0.3 ℃。压缩过程结束后,没有明显的温升。这说明压缩过程有微小的破裂存在,压缩过程终止时,微小破裂停止发展。此过程中的温升可基于应力-应变关系曲线,结合塑性功-热能转换原理进行理论计算[17]。理论温升值(TAl-T0)的计算公式为

冲击速度为7.41 m/s 时,玻璃珠发生破碎,图8(b)显示玻璃珠的压缩过程有较大幅度的红外温升,压缩过程终止时,两个测点的温升分别为0.5 和0.9 ℃,反映出压缩过程局部破裂的差异。压缩过程终止后,两个测点均有较小幅度的温升,表明局部微小破裂仍有发展。当冲击速度达到9.28 m/s 时,玻璃珠严重破碎,图8(c)显示玻璃珠的压缩过程在大幅度的温升之后,温度存在一定程度的降低,最后稳定在约1 ℃。初期的大幅度温升表明局部严重破裂,辐射出较高的红外能;而后发生较小规模的稳定破裂,辐射稳定的红外能。更高速度的冲击与其规律相似,但是两个测点的差异会更大。压缩过程终止时,两个测点均保持较高水平的温升,表明即便没有外载荷作用,较大的破裂仍在发展。

图8 冲击产生的局部红外温升Fig. 8 Local infrared temperature rise generated during impact

脆性材料的冲击破碎至少包含两种机制:只在压缩过程导致“塑性温升”的微小破裂和在压缩过程结束后仍导致温升的宏观破裂。文献[17]利用较规则的氮化硼试样,对两种机制的温升进行了分离。本研究中的试样形态不利于进行此类分离。比较3 种冲击速度下破裂的发展过程,发现破碎界面的发展存在一种破碎扩散阻力,当冲击速度达到一定幅值后,外载荷作用促使内部破碎扩散阻力超过其阈值,动态破碎过程可以自主完成。本实验中,此临界破碎扩散阻力介于5.98~7.41 m/s 的冲击速度之间。双玻璃珠系的温升具有更复杂的形态,本次不进行讨论。

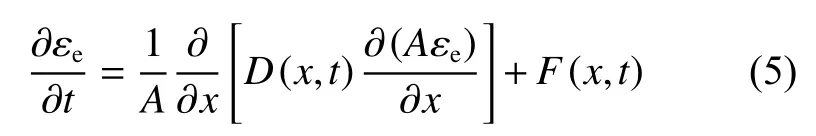

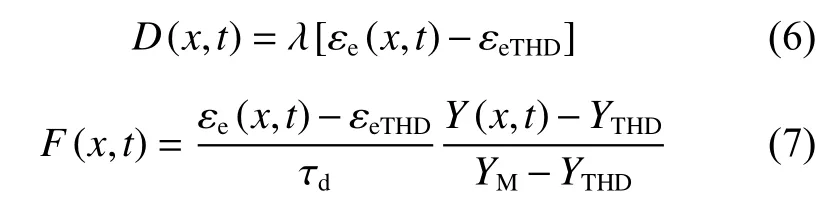

3.3 冲击破碎扩散过程的控制方程

石英玻璃冲击破碎阵面的产生与初始加工缺陷和剪切作用有关[18],由此,Feng[19]提出了一种剪切激活的扩散方程,用剪切引起的孔隙体积Vd作为扩散变量来描述破碎阵面的传播

式中:t、x 分别为时间坐标和纵坐标,D、f 分别为损伤体积扩散和损伤体积驱动函数。损伤体积扩散函数表示为

式中: s(x,t)=(Y(x,t)-YF)/(YHEL-YF); 扩散系数 λ 为材料参数;应力偏量, σxx和 σyy分别为纵向和侧向应力;YHEL和YF分别表示无损材料在Hugoniot 弹性极限和损伤材料在完全失效状态下的应力偏 量。损伤体积驱动函数表示为

式中:参数 td为 给定纵向位置的损伤演化特征时间,只有当 Vd>Vd0和 Y >YTHD时损伤体积驱动演化才能被激活(Vd0和YTHD分别表示应力偏量阈值和膨胀体积临界值)。

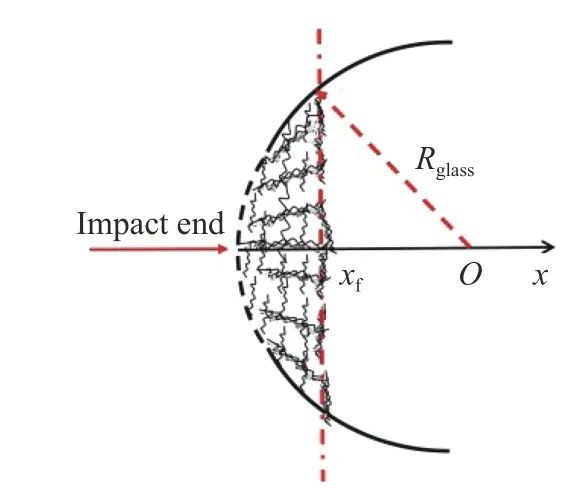

Jiang 等[17]基于此思想,结合高速摄影全场应变演化采用等效剪应变( εe)作为扩散变量研究了六方氮化硼材料中破坏阵面的传播。本研究对象为玻璃珠,样品几何形态比上述研究要复杂得多,需要考虑截面变化的影响。由此,可初步得到剪切激活的扩散方程(图9 所示,其中xf为破碎阵面的位置)为

图9 破碎阵面Fig. 9 Failure wave front

其中

式中: εeTHD为 局部失效的临界剪应变; τd为材料参数;YM为玻璃珠试样的极限强度;A 为x 处的截面面积 ,。局部破碎试样的压缩行为可近似描述为

式中: Δt 为时间增量; ta为与脉冲宽度相关的时间参量; γ为激活因子,在冲击端面略高于1.0,支撑端面略低于1.0。

此扩散分析主要用于局部的Hertz 裂纹扩张和裂纹系的扩散过程研究。

进一步确定玻璃珠中破碎阵面的终止位置,此时处于Hertz 裂纹扩张和裂纹系的扩散阶段停止、准 备转入贯穿性破坏产生阶段。由 ε=ε(x,t) 和(x,t),可得到

由此,结合式(5)、式(9)、式(10),以及实测入射波、反射波和透射波信息,分析剪切激活的损伤扩散阻力。

4 结 论

基于高速摄影和瞬态红外测温技术,对4 种直径的双玻璃珠系进行了冲击实验,研究其冲击破碎机制,得到以下主要结论。

(1)在低速冲击下,双玻璃珠的破碎次序随着冲击速度的增大,逐渐从反射端的玻璃珠先破碎过渡到入射端的玻璃珠先破碎。玻璃珠的冲击破碎源于两端接触部位局部的Hertz 裂纹扩张和裂纹系的扩散,最后在玻璃珠中部产生贯穿球体的斜直裂纹而发生整体崩溃。破碎产物中直径小于2.5 mm 的细颗粒的分布满足Weibull 分布。

(2)瞬态红外测温结果表明,玻璃珠的破碎主要包含两种机制,即只在压缩过程导致“塑性温升”的微小破裂和在压缩过程结束后仍导致温升的宏观破裂。低速冲击过程存在临界破碎扩散阻力。这需要结合进一步的理论分析进行界定。