基于新生活教育理念的“四季”课程与“五力”培养

2021-04-06彭春艳

彭春艳

作为全国第一百所陶行知教育实验学校,武汉市育才行知小学在落实立德树人根本任务的教育实践中,秉承“培育创造之花,启迪博爱人生”的办学理念,传承创新陶行知先生“生活即教育”“教学做合一”的教育思想,提出以新生活教育为指导,以培养学生“康健力、劳动力、交往力、审美力、创造力”等关键能力为目标,以“四季”课程建设为路径,着力培养学生的核心素养与关键能力。

新生活教育是课程依据

学会求知、学会做事、学会共处、学会生存是教育的四大支柱,可以说和生活教育密切相关。中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念:更加注重以德为先,更加注重全面发展,更加注重面向人人,更加注重终身学习,更加注重因材施教,更加注重知行合一,更加注重融合发展,更加注重共建共享。

学校深刻学习实践陶行知教育思想,在这个过程中,不断传承和创新,与时俱进地提出新生活教育理念。新生活教育致力于帮助学生在不同人群、不同领域、不同层次中,发现知识与生活情境的连接,搭建学科与生活经验的连通,建构知识与生活能力的联系。

新生活教育的核心理念是:生活成就教育,教育创新生活。新生活教育坚持教育的生活立场,坚持生活的教育性,坚持把幸福作为人生的根本追求,坚持“生活即教育”“社会即学校”“做中学,学中做”等生活教育的基本主张,并结合时代发展的新要求、新特点,努力打通生活与教育的阻隔,形成教育與生活的良好互动。

新生活教育是学校办学实践的必由之路,为“四季”课程建设提供重要依据。

着力培养五项关键能力

学校“四季”课程的构建,以新生活教育理念为指导,以培养学生五项关键能力为目标,以四季时间为纵轴,依托中华优秀传统文化和学科相关内容,对学校教育教学活动进行整体系统重构,形成融自然、科学、社会、人文为一体的综合课程。

“四季”课程是生活的、活动的、建构的、生长的、创造的课程。“生活的”强调教育要贴近生活,源于生活;“活动的”强调教育即活动,没有活动就没有教育;“建构的”强调一切的教育活动都必须引导学生积极有效地建构,而不是死记硬背地灌输;“生长的”强调教育要引导学生成长,这种成长既有认知的,又有心理的,更有个性的。“生长的”还体现教育的张力,教育是开放而充满活力的;“创造的”强调教育要把培养学生创造力摆在首要位置。

陶行知先生在“三力论”中指出,学生应掌握生活力、自动力和创造力这三种必备能力,并在创办育才学校时提出了“常能论”。华中师范大学周洪宇教授对“三力论”和“常能论”的关系进行了进一步解读,生活力是自动力和创造力的源泉和基石,“三力”之间相辅相成。而“常能论”又是对生活力、自动力与创造力的进一步具体化,丰富与发展了生活力、自动力与创造力的内涵。

学校据此确定了行知学子必须具备的五种关键能力,即康健力、劳动力、交往力、审美力和创造力(以下简称“五力”),它们彼此联系、彼此作用、彼此影响,任何一种能力都不是孤立存在的。

“四季”课程建设既是新生活教育的具体实践,也是达成五项关键能力培养目标的重要路径。“四季”课程的培养目标由纵向上的关键能力达成目标和横向上的关键能力协同发展目标构成。纵向看,可以按照不同年段与阶段划分出五种关键能力达到的层级;横向看,可以按照同一年段与阶段确定五项关键能力协同发展水平。

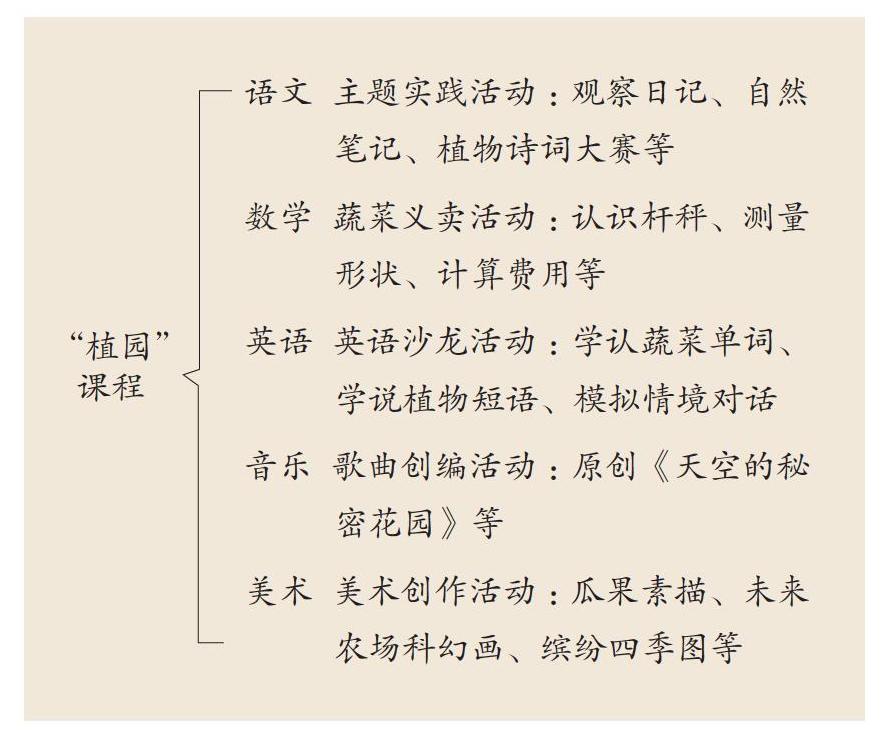

以横向上的关键能力协同发展目标达成情况为例,“四季”课程自然性和融合性较强,适合推动学生五项关键能力的协同发展。如“四季”课程中的“植园”课程,作为培养学生劳动力的一项精品课程,学生在实践体验中,可以进行园艺创作、项目式合作学习等,同时涵盖了审美的品位、创造的价值,当然也有康健、交往的因素在其中,切实推动了学生五项关键能力的整体提升。

创新构建“四季”课程内容

新生活教育是当前教育界乃至社会普遍关注的教育话题。为落实新生活教育理念,达成“五力”培养目标,结合学校自身办学特色,建设了“四季”课程体系,其创新点主要体现在以下三个方面。

建构新的课程内容。“四季”课程把学校原先相互割裂的一个个“节”,演绎成四个鲜明的“季”,将“育人”安放在天地自然之中,从“节”到“季”的转换是学校打破原有活动秩序进行重组和再构的过程。“四季”课程的内容从春夏秋冬这四个季节中自然衍生出来,这样的课程回归了学生的日常生活,满足了学生实际生活的需要。例如,春季引导学生寻找并感受春天之美。大自然的生机盎然,本身也为孩子探究知识与世界提供了一个真实的自然情境,让教育在这个季节里“顺时而为”自然而然地发生。

探索新的学习方式。“四季”课程充分尊重信任学生,关注个体差异,大力推进探究式、讨论式、参与式学习,创新学习流程和学习结构,营造民主的学习氛围,为学生留足自主学习的时间和空间,促进课程实施方式的多样化。

“四季”课程的学习方式主要强调三个方面:首先,重视教学情境真实化。学校结合教学内容,开放开辟更多更新的教学场所和社会场馆,把课堂引向大自然,引向社会,引向一切可能成为教育活动的真实情境中,让学生在真实的境况中感知体验所学内容。其次,重视思维训练。思维能力是培养创新精神的基础。“四季”课程创设更多观察和思考的时间和机会,鼓励学生发现问题与独立思考。最后,重视游戏化教学。把游戏这一方式融入教学中,在游戏互动中激发学生的学习兴趣,提升学生的综合素质。

实施新的课程评价。课程评价是对课程实施的整个过程和课程结果进行的价值判断,恰当的课程评价对学生个体发展和教师专业发展具有导向作用。“四季”课程创新课程评价需要推进评价主体的多元化,评价标准的渐进化和评价过程的发展化。

学校着力打造高品质的教育实践与成果展示活动,连续三年以“童心生花”艺术作品展的形式,在各类艺术场馆开展研学义卖的公益课程,并成立湖北省第一个“童心生花”基金项目帮助残障儿童,使学生课内知识与课外实践能力的提升相融合,在家庭和社会协同育人的机制上进行有价值的探索,全面提升学生品德修养、生活能力、环保意识、语言能力、科技素养、艺术审美等方面的综合素质。

落地实施“植园”课程

学校用5年时间建成了1200平方米的“屋顶生态花园”,并种植了几十种蔬菜和十几种中草药等。借此,学校从“植园与生活”“植园与课程”“植园与创造”三个维度,开展“植园”新生活教育实践,培养学生康健力、劳动力、交往力、审美力和创造力等五项关键能力。

“植园”与生活实践。目的是连接学生校园与家庭生活。低年级劳动教育以普适性课程、活动育人为主。学校利用综合实践活动课开展“植园”课程,每周、每月、每季度开展“植园”劳动活动,重体验、重合作、重发现,培养学生劳动最光荣的观念。同时,将“植园”劳动教育引入生活,倡导“我的生活我作主”“我的事情我自己做”,种植花草、写观察日记、做力所能及的家务劳动,掌握家庭生活的基本勞动技能,培养热爱劳动的好习惯。

“植园”与课程融合。课程融合是校本课程建设的基本要求,也是有效的策略之一。“植园”与学科的融合,将“植园”引入更广泛的学习生活,主要在中年段从两个层面推进。一是“植园”课程的建设和实施,从植物知识、中医文化、劳动技能等方面组织中年级学生编写《植园》校本教材,按照三、四年级8次课时的要求,在综合实践活动课程中进行落实。二是开展“植园”与学科融合课程研究,每学期各学科组梳理国家课程的学科知识点,并以“植园”为教育场域,进行学科融合课例研究,培养学生知行合一、实践运用与创造能力。

学校每个季度组织学生开展蔬菜义卖学习活动,让学生在教师的引导下,根据当前的学习活动去联想、调动、激活以往的经验,以融会贯通的方式对学习内容进行组织,从而构建出自己的知识结构。例如,种植蔬菜中拓展科学《植物》一课中的种子生长,义卖中体验语文《吆喝》一课中的叫卖,运用数学《杆秤》这一课学会称重、计算、卖菜等。实践活动帮助每一个学生联系学习和生活,深度学习在这样的开放课堂中悄然发生。

“植园”与创造培养。“植园”课程另一个深远的意义就是播下科学的种子。科学在于发现,因问题驱动发现,因问题而研究,因问题而创造。为此,学校结合高年级学生的身心发展要求,引导学生根据特长选择参与社团的综合实践活动课程。

学校充分挖掘武汉地区教育资源,开发“植园”课程的第三方空间。目前已与武汉植物园、华中农业大学、农业林科所、农耕年华等签订“植园”综合实践研学课程、创建生态创客社团。

活动中,形成了一个个有价值的探究性学习项目。如学生参与“植园”活动,生发出很多关于现代农业、未来农场的畅想与生活问题;再如学校成立了多个科学创客社团,学生进行风力灌溉、太阳能供电、人工智能温控、“喂鸟器”等项目的研发。学生也将熟悉的生活变为有意义地创造,在中央电视台《经典咏流传》民谣大师冯翔的课堂上,四(2)班的学生集体作词,自编旋律,创作了歌曲《天空的秘密花园》,并获得2018年武汉市教育局举办的原创校园合唱比赛一等奖。

“植园”课程培养了学生用发现的眼睛看世界的科学思维,课程中的一草一木让学生看到了一个个完整的生命历程,对草木有情,对生命有爱,这就是教育的细节。学校以“屋顶生态花园”建设为切入口,引导学生学在其中、玩在其中、成长在其中,让教育回归生活,让“实践育人”落地生根,让学校的生活教育更有力度、高度和温度。

责任编辑/曹小飞