出入境旅游人数增加促进服务业监管趋同

2021-04-06顾振华高翔

顾振华 高翔

[摘 要]国家治理体系现代化是我国一项重大战略任务,而服务业监管体系建设则是其中的一部分,厘清服务业监体系的影响因素和路径非常关键。在我国出入境旅游人数不断攀升的背景下,旅游往来是否会促进国内服务业监管标准向世界先进水平靠拢?针对此问题,该文首先指出了服务业监管趋同→降低服务成本→吸引游客→拉动经济→促使监管体系趋同这样一条循环发展路径,随后使用中介效应模型对2014—2017年中国与44个主要经济体的3个服务部门双边数据进行实证研究。结果表明:(1)中国出入境旅游人数的增加会促进国内外对服务业监管的趋同性。(2)此增加也会提高双边的货物贸易额和利用外资额。(3)在物流运输部门中,货物进出口是服务业监管趋同的主要中介,效应大小约为40%;而在金融保险和民生基础部门中,实际利用外资则是影响渠道,其中介效应位于30%~60%间;并且,实际利用外资的中介效应往往比货物进出口的更显著。该研究既丰富了已有文献对服务业监管体系影响因素的研究视角,还将旅游带来的影响效应从经济层面拓展至制度层面。

[关键词]出入境旅游;服务监管趋同性;货物贸易进出口;实际利用外资

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)03-0014-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.03.007

引言

近年来,尽管全球经济增长乏力,但是旅游业的发展却异常迅猛。根据联合国世界旅游组织(World Tourism Organization, UNWTO)的统计,2018年全球旅游业增速达到3.9%,是全球增速最快的行业之一1。其中,来自世界第一大出境游客来源国的中国游客,自然成为了该行业中最具购买力的中坚力量。令人可喜的是,不单是出境旅游,入境中国旅游的人数也在逐年上升,中国文化和旅游部发布的《2018年文化和旅游发展统计公报》显示,2018年入境中国的游客人数已突破1.4亿人次,带来旅游收入逾1270亿美元,同比增长分别为1.2%和2.9%2。与之相对应,中国的旅游服务监管标准同样正向世界先进水平靠拢,一方面,国内旅游监管部门所依据的主要法律——《中华人民共和国旅游法》,在制定和两次修订过程中参考了诸如《关于旅游合同国际公约草案》等国际性旅游法律;另一方面,在国家“双随机、一公开”的指导原则下3,国内服务业监管体系朝着更具质量和效率的方向不断改革,不仅放宽了市场准入门槛,减少了对市场竞争主体的干预,还增加了监管透明性。

从理论上来看,服务业监管差异是一種服务贸易壁垒和成本的表现形式,母国和东道国间不同的服务业监管标准,会让游客在评估服务产品时付出额外的精力和代价,而服务业监管趋同则意味着游客的旅游成本下降,游客对东道国的出游意愿增加[1]。不过,旅游往来与服务业监管水平之间的影响并非是单向的,随着母国与东道国间游客人数的不断增加,两国间的熟悉程度得以上升,单纯依靠宣传和营销已无法吸引更多的游客,只有在管理水平上下工夫,切实降低游客的出游成本,提高旅游感受,才能让旅游业持续发展。在上述双向因果关系下,旅游人数的变化对服务业的影响已经引起了学术界的关注,Faber和Gaubert就提出旅游有助于降低市场间的流动壁垒,从而促进经济发展[2]。但是,针对我国出入境旅游与服务业监管间关系的研究却并不多见。

基于此,本文首先阐明了“政府服务业监管趋同→降低服务成本→吸引游客→拉动经济→促使监管体系趋同→进一步吸引游客”这样一条循环发展路径,随后利用2014—2017年中国与44个经济体3个不同服务部门间的双边数据,不仅检验了中国出入境旅游是否会促进国内服务监管趋同性,还测算了货物贸易进出口“物流”和实际利用国外“资金流”所起到的中介效应。本文既从逻辑推演和实证方法两方面入手,将迅猛攀升的出入境旅游人数与服务业监管体系相联系,丰富了已有研究文献对服务业监管体系影响因素的研究视角,又将出入境旅游带来的效应从经济层面拓展至制度层面,补充了目前分析旅游效应时的局限性。

1 文献综述

1.1 服务业监管限制的衡量方法

与货物贸易壁垒相比,服务贸易壁垒更具有隐蔽性、灵活性和复杂性。Hoekman率先使用频率指数来衡量各个国家的服务贸易壁垒[3]。在此基础上,许多学者通过对不同服务贸易壁垒赋予不同权重,不断修正和完善Hoekman的服务贸易壁垒计算方法[4]。在诸多方法中,来自经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)的服务贸易限制指数法得到了学术界的广泛认可和应用[5]。Grosso等将服务贸易壁垒划分为5个方面:国外进入限制、人员流动限制、竞争限制、其他歧视性限制和监管透明性限制[6]。OECD在定义服务业监管标准时基本沿用了该内容。在这些服务贸易壁垒分类中,监管透明性限制被认为是重要的组成部分,Nordas和Rouzet就提出,随着人流、物流、资金流和信息流的跨国交易越来越多,各国的服务业监管差异性愈发显得重要,如果能促进服务业监管水平趋于同一水平,那么跨国交易将节省大量成本,据其测算,监管差异性降低5个基准点,服务业进出口额则分别提高约2.5%~9.0%[1]。因此,在服务贸易限制指数基础上,OECD又推出了22个部门的服务监管差异性指数,这引发了其他相关研究。

1.2 针对服务业监管趋同或者趋异的研究

针对服务业监管趋同或者趋异的研究,主要集中于分析服务业监管差异的缩小和扩大会带来什么影响。赵玲和李雪峰利用金融监管异质性指数研究了服务监管的差异对金融服务贸易的负面冲击[7]。Nordas和Rouzet、王维薇均利用2011—2015年40余个国家约20个部门的数据,从不同角度就服务业监管水平趋同对服务贸易的影响进行了研究,他们都认为服务业监管趋同有助于提高服务贸易流量[1,5]。然而,反过来分析服务业监管水平的变化会受哪些因素影响的研究较为缺乏。李馨通过观察中国-东盟自由贸易区服务贸易第二批承诺表中的内容发现,由于投资少、见效快,旅游往来成为中国-东盟自由贸易区建设的重点领域,不断上升的旅游人数和旅游消费促使中国和东盟在旅游服务部门上的合作更加紧密,监管方互相借鉴,服务壁垒得以消减[8]。赵瑾比较了我国不同部门的服务壁垒后认为,监管手段对计算机行业影响最大,而放宽外国人员和外资市场准入将有利于削减服务壁垒[9]。Faber和Gaubert在讨论旅游对地区经济的影响时指出,旅游会带动贸易品的生产与交换,从而降低各市场间的流动壁垒,统一管理措施,加快市场融合[2]。

旅游业对于服务壁垒的影响虽然已经开始受到关注,但相关研究的细化程度还不够,因此,服务业监管水平作为服务壁垒的一种体现形式或影响因子是否会受到旅游业发展的影响,这一较为聚焦的领域目前尚缺乏實证研究对相关理论预测进行规范的量化分析。应该说,两个国家之间的人员往来,增进了两国在经济、贸易、投资和服务等各方面互动,只有加快政府在监管体系上的融合才能降低要素流动的成本,提高收益。因此,已有研究还可以从以下几个方面进行聚焦:第一,明确我国服务业监管水平与世界先进水平之间趋同或者趋异情况;第二,寻找到旅游人数增加是通过何种的渠道影响服务业监管水平变化的;第三,利用已有数据验证旅游人数对服务业监管水平的影响效应及其机制。

2 理论分析及假说提出

从OECD服务监管指数可知,中国服务监管体系的开放程度明显落后于其他国家,因此,对中国而言,服务监管趋同更多的是指中国服务监管水平向世界发达监管水平的追赶和靠拢。服务监管趋同减轻了游客评估服务产品质量的难度,能够让游客更为快速和准确地做出决策,从而增加游客数量。这种因果关系是双向的,一方面,旅游人数的增加降低了两国间的信息不对称,再想依靠新鲜感或者神秘感吸引游客已不是上策,只有切实完善监管体系、减少旅游成本才是正确选择;另一方面,旅游是两国间的“人流”转移,它会带动货物贸易进出口和对外直接投资,而随着“物流”和“资金流”的持续转移,服务业监管方会受到来自货物和资金来源企业和政府、本国上级政府甚至是国际组织和国际规则的压力,从而促使服务业监管水平提升。概括起来看,我国旅游往来与服务业监管趋同间形成了如下一条循环发展路径:服务业监管趋同→降低服务成本→吸引游客→拉动经济→促使监管体系趋同→进一步吸引游客。

2.1 服务监管影响旅游往来

按照世界贸易组织(WTO)于1994年制定的《服务贸易总协定》的内容,服务贸易可以分为4类:跨境支付、境外消费、商业存在和自然人流动。旅游是服务贸易中的一种,一般被归为境外消费,即服务的生产者在本国,为来自其他国家的消费者提供相应服务,从而获得利润。旅游服务往往是不可储存的,这就要求消费者和生产者在同一位置,而消费和生产则几乎是同一时间发生的[10]。和一般的经济行为相同,旅游的目标是在成本一定的条件下,旅游效用最大,换言之,则是旅游效用一定时,旅游成本最小。Divisekera在构建国际旅游需求函数时,将影响旅游成本的因素总结为和距离直接相关的运输成本以及服务本身的价格[11]。陈丕积、Francois和Hoekman在分析贸易成本的影响因素时,则强调了生产者和消费者的信息不对称和政府监管的重要性[12-13]。

随着技术的不断进步,不同目的地之间的交通工具日益便捷,运输成本在整个旅游开支中的占比逐步下降。而在服务本身的价格方面,Divisekera提出,当运输成本相同时,面对相同质量的服务,哪一个地区的服务价格低,游客就会去哪一个地区旅游。如果说运输成本和服务价格是旅游消费者用以成本分析的信息,那么政府对服务的监管就是消费者能否有效获取信息的最主要因素[11]。Francois和Hoekman明确指出,如果生产者能够让消费者较为容易且清晰地评估所获服务的质量,那么这将会使得市场更加有效[13]。陈丕积、Qu等对于旅游市场中服务监管和信息不对称的关系有着更为直接的描述,他们认为,旅游具有显著的外向性,对于服务产品,生产者比消费者拥有明显的信息优势,如果没有政府部门对服务业合理的监管,那就会导致柠檬市场中的逆向选择问题,最终使得旅游市场中充斥着价格虚高的低价服务[12,14]。2015—2017年频发的宰客事件,暴露出了国内旅游市场中生产者利用价格标准不透明、消费者对旅游地不熟悉以及政府监管不严的漏洞破坏旅游市场机制的问题。

2.2 服务监管趋同、信息不对称与旅游往来

存在服务监管并不意味着就可以缓解信息不对称的问题,只有当不同地区或者不同国家服务监管体系趋于一致,这才能使得消费者迅速评估服务的性价比并做出正确的决策。假设在旅游价格争端事件中,事件发生地的餐食和住宿的价格标准能够与全国各旅游景区的标准保持一致,当地的监管部门也都可以按照统一的执法标准予以监督,那么即便生产者制定了较高的价格,消费者也可以在第一时间予以发现和拒绝,这就不会引发后续的冲突。事实上,在2013年之前,我国在国家层面没有一部专门针对旅游市场的法律,但是地方层面的旅游法规或者行政条例却纷繁复杂,各个省市均制定了一套适用于本地区的规章制度,这一方面使得地区监管部门事实上对于旅游服务处于无法可依的状态,另一方面在实践中又由于各地区监管部门的执行标准不一,旅游市场呈现出较为明显的割裂性和地方性,这无论是给国内游客还是国外游客都会带来巨大的旅游成本。

2013年4月,第十二届全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国旅游法》,并于2013年10月实施。该法案结合了中国出入境旅游的特点,以及WTO有关服务贸易的承诺,加上参考借鉴《关于旅游合同国际公约草案》等国际性旅游法律,在其总则以及部分章节中专门针对服务监管问题进行了阐释[15]。从其内容来看,我国的服务监管体系的构建正在与世界先进水平接轨。例如,第二十八条和二十九条中规定了设立旅游机构的条件,第十六条规定了出入境旅游人员的滞留问题,第六条规定了垄断问题,第八十五条规定了监管部门的职权范围,第四十三条规定了景区的价格设置问题,等等,这些条款均与OECD提出的服务监管概念相近①。

从图1中可以看到,从该法律实施以来,中国与其主要的旅游往来国之间的服务监管差异指数从总体上来看呈现出下降态势,这表明国内服务业监管正在逐步与其他国家缩小差距,特别是与美国、日本和法国等发达国家间的服务业监管体系日益趋同。不过,从OECD服务监管指数可知,中国的服务监管体系的开放程度明显落后于其他国家,因此,对中国而言,服务监管趋同更多的是中国服务监管水平向世界发达监管水平的追赶和靠拢。

2.3 旅游往来促进服务监管趋同

从上述分析可知,两个国家间的服务监管趋同降低了旅游成本,使得出入境旅游人数增加。这种因果关系并非是单向的,而是双向的。随着两国间的旅游往来人数增加,它们之间的服务监管体系也会越来越一致,这就形成了政府服务业监管趋同先降低服务成本,随后吸引游客,再拉动经济,最后又回到促使监管体系趋同,并进一步吸引游客,这样一条循环发展路径,而其背后的动因有以下两个方面。

第一,旅游业本身已成为拉动经济发展的重要支柱,随着游客人数增加,东道国的相关信息被快速传播,只有服务监管标准更加适合消费者的要求才能吸引更多游客。根据国家统计局的数据,2017年中国旅游及相关产业的增加值达到3.7万亿元,占GDP比重为4.5%②。毫无疑问,旅游业已经成为中国经济发展的重要产业之一,特别是对于我国香港、苏州、杭州、厦门和西安等著名旅游城市而言,旅游业对当地经济的影响更是举足轻重。正如Marrocu和Paci所言,大规模的人流,加上发达的现代信息传播技术,降低了两个国家或者地区之间的信息不对称,旅游目的国再想依靠新鲜感或者神秘感吸引旅客已不是上策,只有切实提高产品的质量或者减少消费者的成本才是正确选择[16]。在实践中,为了进一步激发旅游市場活力,《中华人民共和国旅游法》先后于2016年和2018年进行了两次修订,这两次修订中均包含了对服务监管体系的优化。在首次修改中,将原法律条款中的第四十一条、第九十六条和第九十八条中的领队资格审批取消,事实上降低了对人员流动的监管;在二次修改中,将原法律条款中的第八十三条、第九十五条和第一百零四条中多个其他服务监管部门统一修改为市场监督管理部门,事实上更加明确了服务监管主体,增加了监管的透明性1。基于此,提出如下待实证检验的假设:

假设1:中国出入境旅游人数的上涨,促进了中国与其他国家间的服务业监管趋同

第二,旅游是两个国家之间的人流转移,它会带动两国的货物贸易进出口和对外直接投资,相比旅游的人流,货物和资金的持续流入同样要求母国和东道国之间的服务监管体系趋同。人流本身就是信息的载体,加上发达的现代信息传播技术,信息不对称的现象在旅游往来频繁的两个国家间被大大缓解。Morales等在已有研究的基础上,建立了一个“拓展引力”模型,他们提出一个国家或者企业会选择与自己母国或者熟悉的市场相类似的国家进行出口和投资,这是因为与母国或者熟悉市场类似,意味着在政府监管体系、消费者偏好、同类型产品竞争程度以及上下游行业等方面具有信息优势,这就大大降低了出口或者投资的成本,经过他们的测算,母国与东道国各方面的趋同会降低成本约27%~40%[17]。石张宇等以及包富华等分别利用中国旅游人数与货物进出口和实际利用外资的数据,验证了人流带来物流和资金流这一观点[18-19]。

那么,对服务业的监管方而言,一方面,政府主动降低监管壁垒和成本,有助于吸引更多的货物和资金流入[20];另一方面,随着货物和资金源源不断持续的流动,服务业监管方会受到来自进出口商、外资来源企业和政府、本国上级政府甚至是国际组织和国际规则的压力,倒逼改革,从而促使服务业的监管水平提升。蒙英华和黄建忠比较了不同贸易方式的监管原则后认为,货物、服务、支付或者自然人的流动需要有针对性且更为国际化的监管服务[21]。邵雪峰和任春杨在研究中国自由贸易区内的外商投资时则发现,外商投资的大量涌入,要求自由贸易区的监管方能够更加高效地对接国际投资规则,切实降低资金在自由贸易区内的流动成本[22]。为了探究中国出入境旅游是否会通过货物贸易进出口和实际利用外资这两个中介,促使国内服务业监管趋同,提出如下待实证检验的假设:

假设2:中国出入境旅游人数的上涨,增加了中国与其他国家之间的货物贸易进出口,从而促使中国与其他国家间的服务业监管趋同

假设3:中国出入境旅游人数的上涨,增加了中国实际利用其他国家资金的数量,从而促使了中国与其他国家间的服务业监管趋同

3 实证数据、模型和方法

3.1 样本选择与数据来源

从中国与他国旅游和经贸往来的角度考虑,本文的研究对象由36个OECD国家以及其他8个世界主要经贸国家组成,样本区间为2014—2017年2。选择这样44个国家作为研究对象主要是因为,根据中国旅游研究院2017年发布的《中国出境旅游发展年度报告2017》和《中国旅游统计年鉴2017》显示,中国出境旅游主要目的国,以及入境中国的主要客源国包括日本、韩国、美国、俄罗斯、马来西亚、菲律宾、加拿大、德国、英国、澳大利亚等,其中,大多数国家已经包含在了本文的研究对象之中。除此之外,从旅游满意度上来说,中国游客对这些国家的服务质量满意程度,以及这些国家游客对中国的服务质量满意程度都较高,这表明中国与这些国家在旅游上的往来较为持续和稳定,这就在保持样本完整性的同时避免了样本数据出现较大波动。

选择2014—2017年作为样本区间,主要是出于双边旅游数据和服务监管差异性数据准确性和连贯性的考虑。本文中的双边旅游数据,来自UNWTO的旅游统计概要数据库。服务监管差异性和限制程度数据则来自OECD数据库。前者记录了从1995年开始截止2017年世界各国的双边出入境旅游数据,后者则是较新的数据,从2014才开始计算,持续记录至今OECD国家以及部分发展中强国的服务限制指数和服务监管差异性指数,这些指数按照不同的服务部门进行分类。因此,综合本文的研究目标和不同数据库的特点,最终选择了36个OECD国家以及其他8个世界主要经贸国家作为研究对象,2014—2017年作为样本区间。

参考对国家出入境旅游研究的一般数据处理过程,本文对样本数据按照以下步骤进行处理:① 将各国不同服务部门分为与旅游相关的物流运输、金融保险以及民生基础3个部门,将部门数据与国别数据相匹配,使样本从国家×年份拓展为国家×年份×部门数据;② 由于中国与其他国家的双边出入境旅游数据,以及作为中介变量中国实际利用外资额度存在少量的缺失值,按照国家×年份进行插值和外推以弥补少量缺失值;③ 剔除了经过插值法和外推法后,双边出入境旅游数据和中介变量缺失的国家;④ 剔除了控制变量中人均GDP、人均固定资产投资额以及劳动力占比等数据缺失的观测样本点。最终,经上述处理后,剩余的数据共包括37个国家1。

本文的主要数据来源由5个数据库组成:第一,服务限制指数和服务监管差异性指数来自OECD数据库;第二,入境中国旅游或者访问人数、中国入境其他国家旅游或者访问人数以及中国出入境旅游和访问总人数来自UNWTO的旅游统计概要数据库;第三,各个国家人均GDP、人均固定资产投资额和劳动力占总人口比例来自世界银行的WDI数据库;第四,中国实际利用其他国家的投资数额来自国家统计局数据库,而中国与其他国家双边进出口数据则来自UNcomtrade数据库;第五,自然灾害造成的破坏损失额和技术性灾难次数来自世界灾难数据库。

除此之外,本文在整合和匹配不同海关编码的贸易额时使用了联合国贸易数据中心提供的不同贸易标准转换表,在控制不随时间改变的变量时,还使用了来自法国国际经济研究中心(CEPII)推出的世界各国地理信息数据。

3.2 模型设定与变量定义

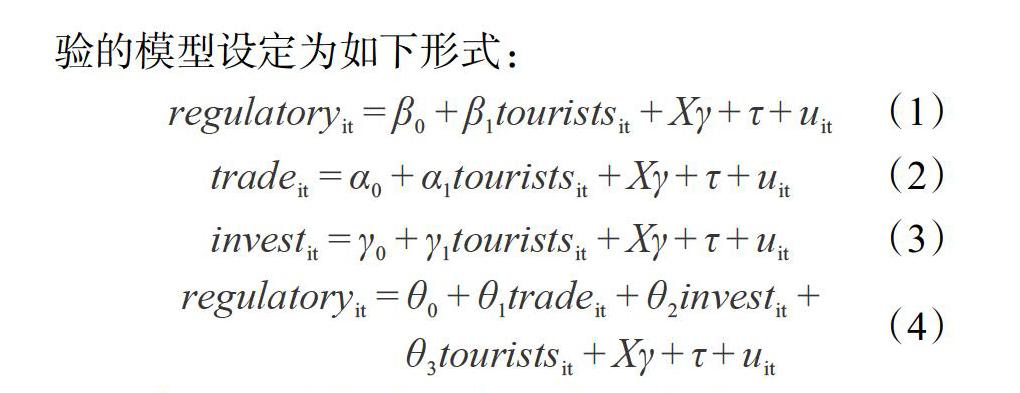

一个国家出入境旅游人数的增长作为人流乃至信息流的代理变量,它会为该国带来更多的“物流”和“资金流”,而“物流”和“资金流”的变化则又会成为旅游人数变化促进该国服务业监管趋同的媒介。除此之外,服务监管和限制程度往往还会和一个国家的经济发展水平、资本和劳动力禀赋以及国家间距离存在一定的联系[23-25]。基于此,为了检验上文假设中所提出的,中国出入境旅游人数变化是否能够促使中国服务监管水平向世界平均水平靠拢,以及二者在影响过程中哪些因素起到了中介效应,利用温忠麟等提出的中介效应模型[26],将待检验的模型设定为如下形式:

[regulatoryit=β0+β1touristsit+Xγ+τ+uit] (1)

[tradeit=α0+α1touristsit+Xγ+τ+uit] (2)

[investit=γ0+γ1touristsit+Xγ+τ+uit] (3)

[regulatoryit=θ0+θ1tradeit+θ2investit+θ3touristsit+Xγ+τ+uit] (4)

模型(1)和模型(4)中,被解释变量regulatory表示中国在t年与第i个经济体在服务监管上存在的差异水平,参考已有文献的方法[5],使用OECD数据库提供的服务监管差异性指数作为衡量指标。由于服务领域部门众多,不同服务部门的特点不尽相同,因此需要根据本文实证检验的内容选择与其特点相关的服务部门。通过理论分析可知,旅游往来除了自身会促进服务业监管趋同外,还有货物进出口和实际利用外资这两个中介影响服务业监管。货物进出口涉及货物的运输、通关和储存等问题,与物流运输部门较为相关;实际利用外资涉及资金的流转和结算,与金融保险服务较为相关;而游客往来需要生产商提供衣、食、住、行以及维权等服务,因此与民生基础服务部门较为相关。

在OECD数据库的划分标准基础上,参考扩展的国际收支服务分类标准(EBOPS),将模型(1)和模型(4)中的服务监管差异性指数分为3个部门:物流运输服务regulatory1、金融保险服务regulatory2和民生基础服务regulatory3。其中,物流运输服务部门包含了原先数据库中的货物装卸服务、报关服务、货运代理服务、仓储服务、公路货物运输和铁路货物运输5个部门,将这些部门的服务监管差异性指数取平均值作为regulatory1;金融保险服务部门包含了原先数据库中的商业银行服务、会计服务和保险服务3个部门,将这些部门的服务监管差异性指数取平均值作为regulatory2;民生基础服务部门包含了建筑服务、建设服务、信使服务和法律服务4个部门,将这些部门的服务监管差异性指数取平均值作为regulatory32[7]。

为了更全面地进行实证检验,本文一方面将部门数据加入国家×年份的样本之中,形成国家×年份×部门的混合横截面数据并回归,另一方面也对不同服务部门进行了回归,观察模型(1)至模型(4)在不同部门之间的是否存在不同影响结果。

模型(1)至模型(4)中,主要解释变量tourists表示中国在t年与第i个经济体相互间双边旅游往来人数,基于Khan等的方法[27],使用中国在t年入境第i个经济体的游客或访问者数量以及第i个经济体在t年入境中国的游客或访问者数量之和,占中国t年总出入境游客或访问者数量的百分比作为衡量指标,这样既反映了t年中国与第i个经济体在旅游上的双边往来,同时也使用了总的旅游数量来进行标准化。模型(2)至模型(3)中,参考Faber和Gaubert以及包富华等的方法[2,19],使用货物贸易进出口额trade和中国实际利用外资额invest作为反映“物流”和“资金”流的中介变量,使用t年中国对第i个经济体的进出口总额对数值,以及t年中国实际利用第i个经济体的外资总额对数值作为衡量指标。

模型(1)至模型(4)中,X是一个国别控制变量向量,用以控制其他影响中国与其他国家服务监管差异、货物贸易往来和实际利用外资的因素。无论是货物贸易还是服务贸易,按照常用的贸易引力模型,一个国家的贸易和投资的变化往往与该国的经济发展水平和要素禀赋存在相关性,参考夏天然和陈宪、孟雪等的方法[23-25],使用第i个经济体在t年的人均GDP对数值pergdp、人均固定资本投资额对数值percapital和劳动力数量占总人口比例labor作为控制变量,它们分别作为经济体经济发展、资本和劳动力禀赋的衡量指标。除了以上控制变量之外,使用中国与第i个经济体的加权地理距离的对数值作为控制变量。[τ]是年度效应和行业效应,使用行业虚拟变量和年份虚拟变量加以控制。

3.3 内生性處理和统计方法

在许多学者看来,包括服务监管水平差异在内的服务贸易壁垒,是反映国家在政府治理、公共安全、基础设施以及人文环境综合表现的指标,若该指标能够不断改善,不仅会促进整个服务行业的整体效率,也会提升以体验为主的消费者剩余,从而吸引更多的消费者[28]。因此,两个国家之间的旅游往来与它们间的服务监管差异可能会存在双向因果关系。另外,一个国家的对外开放往往并不局限在某个领域,人流、物流和资金流都会随着不断开放而产生变化,这些变化之间又相互具有紧密的联系。那么,模型(1)至模型(4)中的解释变量tourists,就会和被解释变量regulatory以及中介变量trade和invest之间产生内生性问题,需要找到较合适的工具变量加以处理。工具变量的选择一般需要具备两个条件:一是工具变量要和中国出入境旅游内生解释变量tourists之间相关;二是工具变量要和被解释变量服务监管差异,中介变量货物贸易进出口额trade和中国实际利用外资invest之间不相关。

由于出入境旅游选择涉及消费者的偏好,而服務监管趋同与否涉及政府治理,它们二者之间直接或者间接的相关性较为密切,如果单纯从经济因素中选择工具变量很难同时满足与出入境旅游人数相关,但与政府服务业监管水平无关的条件。Acemoglu等在挑选工具变量时指出,可以从短期和长期以及经济因素和非经济因素两个层面来考虑工具变量,当被解释变量是一个受到持续影响的经济变量时,可以将工具变量选择为一个短期的非经济因素,反之亦然,这样可以更好地满足工具变量的条件[29]。那么,政府往往希望通过监管水平的提升进一步推动服务业的发展,这属于长期的经济效果,因此可以选择短期影响消费者旅游决策的非经济因素作为工具变量。

傅蕴英等认为,重大的自然灾害会给区域旅游业带来十分剧烈的影响,最为直接的冲击就是会降低游客对灾害发生国的安全性评价,从而减少灾害发生国的游客数量[30]。同样的道理,殷杰和郑向敏也提出类似“上海12·31踩踏事件”这种重大非自然灾害也会严重影响游客的安全,如果灾害发生国政府不能有效和及时地处理这类事件就会对旅游业带来负面影响[31]。自然灾害正是具有突发性和不可控性的短期非经济因素,它们直接的影响主要集中于游客的心理层面。对于一个国家的服务监管水平、进出口水平以及利用外资水平而言,自然灾害往往被归为随机干扰因素,从长期来看,随机干扰因素不会带来显著影响。基于此,选择第i个经济体在t年自然灾害造成的破坏损失额damage和第i个经济体在t年技术性灾害发生次数times作为两个工具变量。在进行工具变量回归时,对工具变量进行了弱工具变量检验以及过度识别检验,检验结果基本满足了工具变量所要求的条件。

在选择计量方法方面,使用混合OLS法而不是固定效应模型进行回归,这是主要出于以下两个方面的考虑,一方面,模型(1)至模型(4)中已经加入了不随时间改变的国家间距离因素wdistance,以及不随个体改变的因素年份虚拟变量,因此相比固定效应模型,使用混合OLS法让结果更加有效;另一方面,通过Hausman检验后也发现,结果无法拒绝固定效应模型与混合OLS法之间不存在系统差异的原假设。为了缓解模型(1)至模型(4)中可能产生的异方差问题,利用异方差稳健标准误进行了处理。最后,为了缓解离群值对文中模型带来的影响,本文对控制变量使用了winsorize方法,在样本前后1%的水平上进行缩尾处理。

4 结果与分析

4.1 描述性统计

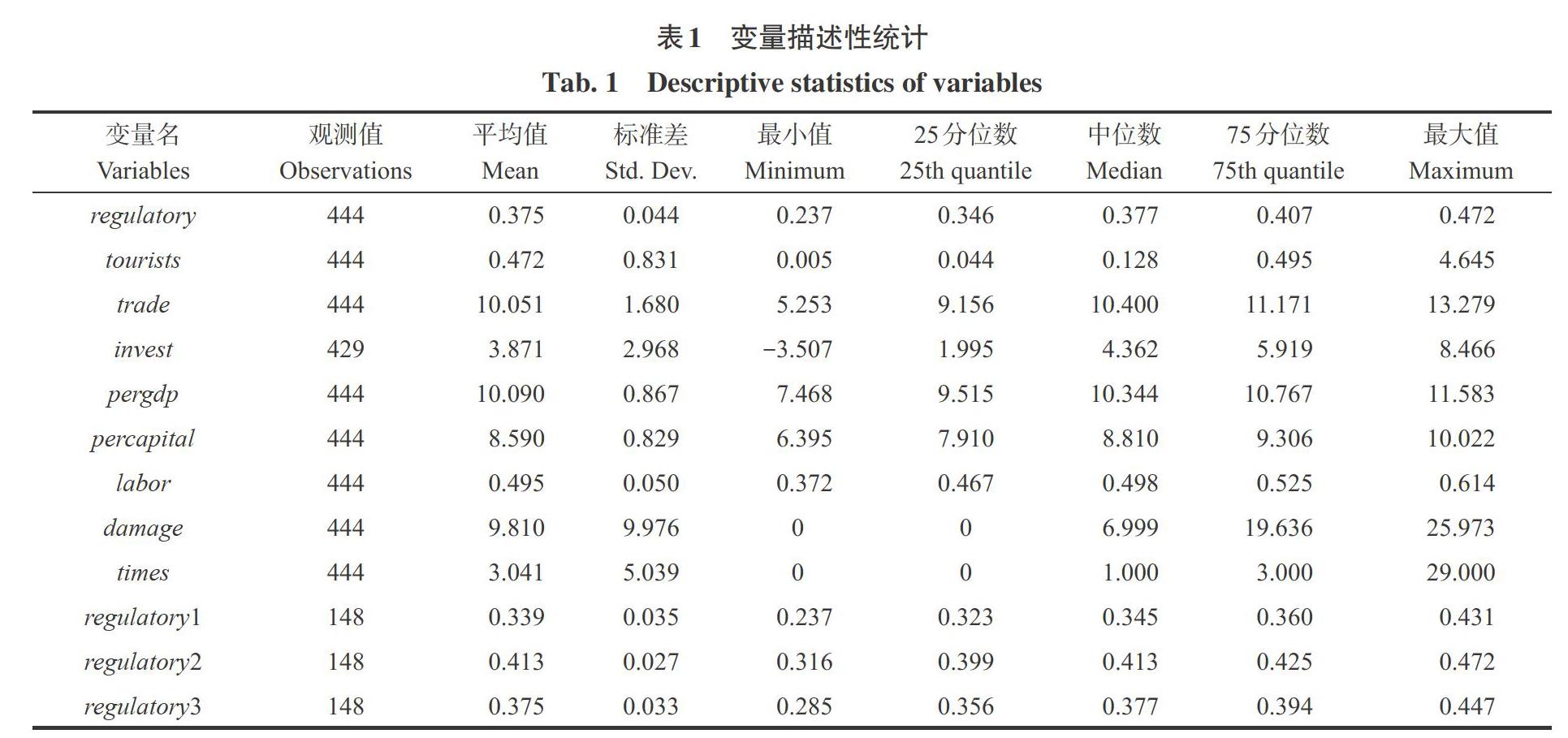

表1描述了本文模型(1)至模型(4)中被解释变量、解释变量、中介变量和工具变量的具体信息。当样本类型是国家×年份×部门的混合横截面数据时,表1中的regulatory反映的是中国与其他国家服务监管水平差异,从结果中看到,中国与其他国家的服务监管水平差异的平均值为0.375,最小值为0.005,最大值高达0.472,结合图1数据可知,虽然中国的服务业正在逐步开放,但是中国的服务监管开放程度不仅低于经济较为发达的OECD国家,同时也落后于世界平均水平。而从分部门的国家×年份面板数据中可以看到,不同服务部门的监管差异存在较为明显的差距,物流运输部门的服务监管差异regulatory1最低,金融保险部门的服务监管差异regulatory2最高。随着中国电子商务和快递行业的迅猛发展,物流运输部门的开放程度明显加快,这就使得中国在物流运输部门上的监管水平正在缩小与发达国家之间的差距。同时,中国金融服务行业在国际范围内的竞争力还不强,金融监管体制还需要更加完善,加上目前世界经济下行压力加大,不稳定因素增加,金融风险不断累积,因此,金融监管限制仍旧较高[30]。

从主要解释变量tourists的结果可以看到,中国与不同国家的旅游往来各不相同,平均值0.472,最小值0.005和最大值4.645意味着,中国与一个经济体之间双边出入境旅游人数占总出入境人数的平均占比为0.472%,最低比例仅为0.005%,而最高比例则为4.645%。从中介变量trade和invest的结果可以看到,中国与OECD或者世界其他主要经济体之间的货物进出口平均保持在百亿美元规模,平均实际利用外资额则保持在千万美元规模,最高达到50亿美元左右。表1中还列示了工具变量damage和times的具体信息,从结果中可知,自然灾害带来的破坏损失平均也达到了千万美元级别,与中国平均实际利用外资额度相当,而自然灾害在某一年对一个经济体最大破坏损失总额高达千亿美元级别,相当于一个发展中国家一年的GDP;一个经济体每年会发生约3次技术性灾害,这些数据表明自然灾害和技术性灾害确实会带来不小的冲击。通过表1对模型(1)至模型(4)中各类变量平均值、标准差和最值的描述发现,模型中所使用的数据在经过处理后,已基本排除了离群值的干扰。

4.2 回归结果与分析

表2报告了利用国家×年份×部门混合截面数据对模型(1)至模型(4)进行回归的结果,与后4列相比,前4列结果中控制了部门虚拟变量,未加入控制变量。具体而言,第1列和第5列对应的是模型(1)的结果,第2列和第6列对应模型(2)的结果,第3列和第7列对应模型(3)的结果,第4列和第8列对应模型(4)的结果。从结果可知,无论是否加入控制变量,中国出入境旅游人数的增加不仅会对服务监管差异性起到削减作用,同时也会带来更多的货物贸易流量和实际利用外资额度,且这些结果均在1%的显著性水平上保持显著。具体而言,中国与其他经济体双边旅游来往人数占比增加1%,国内服务监管差异性指数将会下降约0.01~0.02,而中国与其他经济体之间的货物贸易进出口额将增加约1.2%~2.1%,中国实际利用外资额将增加约1.8%~1.9%。

当未加入控制变量时,中国出入境旅游人数对于服务监管差异性的影响完全通过货物贸易进出口和实际利用外资两个中介产生影响,两者的中介效应比例约为37%,该结果至少在5%的显著性水平上保持显著;当加入控制变量和虚拟变量时,货物贸易进出口的中介效应不再显著,而实际利用外资的中介效应则由原来的37%下降为20%左右,中国出入境旅游人数对于服务监管差异性的直接影响效应占80%。另外,从后4列控制变量的结果可以看到,这些控制变量均至少在10%的显著性水平上与被解释变量存在相关性,这也说明了本文控制变量选取的合理性。

概括起来看,表2中结果从数据上支持了假设中的观点,它们不仅验证了旅游人数增加促进了服务业监管趋同,还验证了背后的影响机制。一方面,旅游往来的频繁,事实上是一种以人流为载体的信息交换,通过大量出入境旅游母国与东道国之间的信息不对称状况得以充分改善,这促发了政府通过服务监管趋同降低游客成本的动机;另一方面,人流带动了物流和资金流的转移,二者让服务业监管方感受到来自货物和资金来源企业和政府、本国上级政府甚至是国际组织和国际规则的压力,从而促使服务业监管水平提升。

上述结果可使政府对于国内服务监管水平有一个更加全面的了解。一方面,考虑到中国监管水平相对于世界较高水平而言仍处于较低位置,因此,这种趋同事实上体现出了中国服务业监管水平的提升;另一方面,伴随人流而来的物流和资金流,三者相辅相成,共同对服务业监管水平产生了影响。我国政府应该顺势而为,借旅游业快速发展之机,提升服务业监管水平,这不仅反过来惠及服务业,同时对于涉及货物和资金的行业也大有裨益。

为了进一步观察不同服务部门的监管差异性影响因素,表3报告了分部门的模型(1)至模型(4)的回归结果,从结果中可以看到,首先无论是物流运输、金融保险还是民生基础,中国出入境旅游人数的增加都会对服务监管差异性起到削减作用,且这些结果均在1%的显著性水平上保持显著。具体而言,中国与其他经济体双边旅游来往人数占比增加1%,国内服务监管差异性指数将会下降约0.01~0.03。其次,中国出入境旅游人数的增加也会提高货物贸易进出口额和实际利用外资额,且结果在1%的显著性水平上保持显著。具体而言,中国与其他经济体双边旅游来往人数占比增加1%,中国与其他经济体之间的货物贸易进出口额将增加约1.9%,中国实际利用外资额将增加约2.1%。

最后,不同中介在不同部门中的效应不尽相同,在物流运输部门中,中国出入境旅游人数对于服务监管差异性的影响主要通过货物贸易进出口这个中介产生影响,与直接效应相比,货物贸易进出口的中介效应约占总效应的40%;在金融保险部门,实际利用外资是主要中介,它的中介效应约占总效应的44%,而在民生基础部门,旅游人数的直接效用最为显著,实际利用外资具有一定的中介效应。这样结果基本验证了假设2和假设3中有关中介变量的观点,即货物贸易进出口与实际利用外资是出入境旅游影响服务监管差异的两大媒介。

分部门的回归结果较好地揭示了不同中介在不同部门中的作用。物流运输部门主要以货物运输为主,因此货物贸易进出口是该部门的主要影响中介,而金融保险部门和民生基础部门则需要大量的资金投入,因此这两个部门的主要中介是实际利用外资。对于国内政府而言,对不同部门的服务监管水平的提升路径需要区别对待,这样才能够起到事半功倍的效果。

4.3 稳健性检验

为了缓解旅游与服务监管水平之间可能存在的双向因果关系,使用自然灾害造成的破坏损失额damage和技术性灾害发生次数times作为中国旅游双边来往的工具变量进行回归。表4报告了工具变量回归的结果,从中可以发现,在任何一个部门中,中国出入境旅游人数的增加仍旧促进了服务监管趋同,且这些结果均至少在5%的显著性水平上保持显著。除此之外,中国出入境旅游人数的增加也会提高货物贸易进出口额和实际利用外资额,且结果在1%的显著性水平上保持显著。不过,在物流运输部门中,货物贸易进出口这个中介变量与直接效应相比并不显著。相比较而言,在金融保险部门和民生基础部门中,中国出入境旅游人数对服务业监管的影响仍通过实际利用外资产生影响,与直接效应相比,实际利用外资的中介效应分别约占总效应的56%和48%。该结果验证了假设2和假设3中有关中介变量的观点。

表5报告了基于评分的服务监管差异性指数作为被解释变量的回归结果。除了货物进出口作为中介变量的显著性有所降低之外,表5中的结果与表3基本保持一致,无论是物流运输、金融保險还是民生基础,中国出入境旅游人数的增加仍旧显著促进服务业监管趋同。在金融保险部门和民生基础部门中,中国出入境旅游人数对于服务监管差异性的影响仍旧通过实际利用外资这个中介产生影响,与直接效应相比,实际利用外资的中介效应分别约占总效应的60%和33%。这样的结果再一次验证了假设2和假设3中有关中介变量的观点。

值得一提的是,表4最后两行报告了对工具变量进行的过度识别检验和弱工具变量检验,从p值大小来看,过度识别检验均无法在5%的显著性水平上拒绝工具变量与被解释变量不存在内生性的原假设,且可以在1%的显著性水平上拒绝工具变量存在弱工具变量的原假设,这也就验证了工具变量选取的合理性。本文还通过剔除部分经济体样本、缩短研究区间、加入区分游客形式的控制变量、更换计量方法等方式进行稳健性检验、结果基本保持一致。

5 结论与政策启示

5.1 结论

为了探究日益高涨的中国出入境旅游人数是否会促进国内服务监管水平向世界先进水平靠拢,本文首先通过理论分析,阐明了“政府服务业监管趋同→降低服务成本→吸引游客→拉动经济→促使监管体系趋同→进一步吸引游客”这样一条循环发展路径,随后采用中介效用模型和工具变量法,对2014—2017年中国与44个国家3个不同服务部门间的双边数据展开了实证研究。结果表明:

第一,中国出入境旅游人数的增加会显著促进国内服务监管趋同性,中国与其他经济体双边旅游来往人数占比增加1%,国内服务监管趋同性将会增加约1%~3%,考虑到中国监管水平相对于世界较高水平而言仍处于较低位置,因此这种趋同事实上体现出了中国服务业监管水平的提升。

第二,中国出入境旅游人数的增加会显著提高货物贸易进出口额和实际利用外资额,中国与其他经济体双边旅游来往人数占比增加1%,它们之间的货物贸易进出口额将增加约1.9%,中国实际利用外资额将增加约2.1%,该结果较为充分地体现了目前已有文献中有关人流、物流和资金流之间的相辅相成关系,同时也为寻找出入境旅游究竟通过什么中介影响到服务监管水平而打下基础。

第三,在物流运输部门中,货物贸易进出口是出入境旅游影响服务监管趋同性的主要中介,中介效应约占总效应的40%;在金融保险部门和民生基础部门中,实际利用外资是出入境旅游影响服务监管趋同性的中介,中介效应约占总效应的30%~60%,且实际利用外资的中介效应比货物贸易进出口更显著,该结果不仅明确了不同媒介在不同部门中所承担的中介效应大小,同时还对不同影响中介进行了相互比较,考察了不同中介的显著程度。

5.2 研究贡献

本文的贡献在于:首先,在研究视角上,与已有文献集中讨论服务监管差异对其他领域都产生了怎样影响不同,本文反过来探究了什么因素导致了国内服务业监管水平与世界水平越来越趋同,这是对已有文献的补充;其次,在研究结论上,本文一方面用新的、更加细节的旅游数据证实了中国出入境旅游人数的上升会促进中外旅游业监管趋同,另一方面用中介效应的计量方法突出了货物贸易进出口和实际利用外资在上述作用中所起到的中介作用;最后,在数据处理和稳健性方法上,本文按照不同服务业部门的特点将原始数据的类型拓展为国家×年份×部门的混合截面数据,并利用工具变量法等,缓解了由可能存在的反向因果关系所导致的内生性问题对本文结论的不利影响。

5.3 政策启示

上述结论一方面从旅游的角度补充了学术界有关降低服务贸易壁垒的研究,另一方面对于中国政府实施服务行业的进一步对外开放有着十分重要的启示作用。

第一,我国服务业监管体系应向国际一流水平齐,加速融入全球经济治理改革之中。随着中国进一步开放,出入境旅游的人数逐年增加,这些游客在国别、语言、文化和信仰等传统方面,以及消费习惯、认知习惯和沟通习惯等行为方面不尽相同,这些都对国内各个服务行业的监管标准提出了新的挑战,也给国内监管方提供了更多渠道去了解和学习其他国家是如何进行服务监管。如果想要进一步吸引游客往来,在监管体系和标准上缩小与世界先进水平的差距,将会切实降低游客的成本,真正推动我国旅游业高质量发展。

第二,从部分行业和产品开始,逐步建立领先于他国的监管标准,通过人流、物流以及资金流的往来,使得其他国家的监管体系向我国趋同。在全球贸易保护主体抬头的背景下,我国始终坚持对外开放,将“一带一路”倡议、自由贸易试验区以及区域全面经济伙伴关系等开放政策付诸实践。在我国的人流、物流和资金流源源不断流入其他国家的同时,也遇到了不少由于我国与东道国存在制度、法律、文化和标准等各方面差异而导致的问题。我国在世界经济发展中的地位与日俱增,如果能够先从部分行业或者产品入手,建立一套领先他国的标准,对于中国模式和中国方案的输出十分有益。

第三,细化各服务行业的微观数据和信息,为全方位评估我国服务业发展及影响因素提供有力支持。目前,有关旅游业及其他服务行业的报告层出不穷,但是多数报告都是基于宏观的国别或者省级旅游数据。若能细化我国出入境旅游的双边或者多边数据,并通过更加精密的模型和大数据技术进行信息挖掘和分析,将不仅有利于企业和商家精准定位和捕捉消费者的偏好,同时也会给政府更好地进行服务监管提供帮助。在条件允许的范围内,政府、智库、研究机构、高校以及社会组织等应该进一步公开微观化的旅游数据,为更加深入地认识和分析旅游业提供数据基础。

参考文献(References)

[1] NORDAS H K, ROUZET D. The impact of service trade restrictiveness on trade flow[J]. The World Economy, 2017, 40(6): 1155-1183.

[2] FABER B, GAUBERT C. Tourism and economic development: Evidence from Mexicos coastline[J]. American Economic Review, 2019, 109(6): 2245-2293.

[3] HOEKMAN B. Assessing the general agreement on trade in services[M]// MARTIN W, WINTERSEDS A L. The Uruguay Round and the Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1996: 88-124.

[4] 劉庆林, 白洁. 中国服务贸易壁垒测度: 基于频度分析的方法[J]. 财贸经济, 2014(1): 75-83. [LIU Qinglin, BAI Jie. Measure of service trade barriers in China based on frequency analysis method[J]. Finance & Trade Economics, 2014(1): 75-83.]

[5] 王维薇. 减少监管分歧会促进服务贸易增长吗?[J]. 世界经济研究, 2019(3): 44-56. [WANG Weiwei. Does the regulatory divergence reduction will promote service trade?[J]. World Economy Studies, 2019(3): 44-56.]

[6] GROSSO M G, GONZALES F, MIROUDOT S, et al. Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Scoring and Weighting Methodology[R]//. OECD Trade Policy Papers, No.177. Paris: OECD Publishing, 2016: 5-7.

[7] 赵玲, 李雪峰. 监管政策异质性对金融服务贸易的影响研究[J]. 上海对外经贸大学学报, 2018(6): 29-39. [ZHAO Ling, LI Xuefeng. The study of impact of regulatory heterogeneity on financial services trade[J]. Journal of Shanghai University of International Business and Economics, 2018(6): 29-39.]

[8] 李馨. 中国-东盟自贸区旅游服务贸易壁垒研究——基于对CAFTA服务贸易第二批承诺表的观察[J]. 山东社会科学, 2014, 225(5): 131-169. [LI Xin. A study on the trade barriers to tourism services in China-ASEAN free trade area—— Based on the observation of the second batch of CAFTA service trade commitments[J]. Shandong Social Sciences, 2014, 225(5): 131-169.]

[9] 赵瑾. 全球服务贸易壁垒: 主要手段、行业特点与国家分布——基于OECD服务贸易限制的分析[J]. 国际贸易, 2017(2): 31-39. [ZHAO Jin. Global service trade barriers: main methods, industry features and country distribution: An analysis based on OECD service trade restrictions[J]. Intertrade, 2017(2): 31-39.]

[10] HILL T P. On goods and services[J]. The Review of Income and Wealth, 1977, 23(4): 315-338.

[11] DIVISEKERA S. A model of demand for international tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(1): 31-49.

[12] 陳丕积. 旅游市场信息不对称及政府行为[J]. 旅游学刊, 2000, 15(2): 27-30. [CHEN Piji. Information asymmetry of the tourism market and the governments behavior[J]. Tourism Tribune, 2000, 15(2): 27-30.]

[13] FRANCOIS J F, HOEKMAN B. Services trade and policy[J]. Journal of Economic Literature, 2009, 48(3): 642-692.

[14] QU R L, ENNEW C, SINCLAIR M T. The impact of regulation and ownership structure on market orientation in the tourism industry in China [J]. Tourism Management, 2005, 26(6): 939-950.

[15] 夏雨. 论我国国际旅游法律制度的缺失与构建——以和平崛起为视角[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2010, 63(3): 416-421. [XIA Yu. On the deficiency and construction of the international tourism legal system in our country[J]. Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science Edition), 2010, 63(3): 416-421.]

[16] MARROCU E, PACI R. They arrive with new information: Tourism flows and production efficiency in the European regions[J]. Tourism Management, 2011, 32(4): 750-758.

[17] MORALES E, SHEU G, ZAHLER A. Extended gravity[J]. The Review of Economic Studies, 2019, 86(6): 2668-2712.

[18] 石张宇, 程乾, 李海建. 我国国际货物贸易与商务入境旅游间互动关系研究[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2019(4): 28-42. [SHI Zhangyu, CHENG Qian, LI Haijian. Interactive relationship of international goods trade and business inbound tourism in China[J]. International Business (Journal of University of International Business and Economics) 2019(4): 28-42.]

[19] 包富华, 张曼, 朱美宁. FDI与入境商务旅游的互动关系研究——以江、浙、沪为例[J]. 世界地理研究, 2018, 27(5): 157-166. [BAO Fuhua, ZHANG Man, ZHU Meining. Study on the interaction relationship between inbound business tourism and FDI[J]. World Regional Studies, 2018, 27(5): 157-166.]

[20] 林祺, 林僖. 削减服务贸易壁垒有助于经济增长吗——基于国际面板数据的研究[J]. 国际贸易问题, 2014(8): 79-89. [LIN Qi, LIN Xi. Fewer barriers to trade in services and economic growth: A study based on international panel data[J]. Journal of International Trade, 2014(8): 79-89.]

[21] 蒙英华, 黄建忠. 中国自由贸易试验区(港)服务贸易开放风险研究[J]. 上海对外经贸大学学报, 2019(1): 49-59. [MENG Yinghua, HUANG Jianzhong. Opening risk of services trade in China pilot free trade zone(port)[J]. Journal of Shanghai University of International Business and Economics, 2019(1): 49-59.]

[22] 邵学峰, 任春杨. 中国自由贸易区外商投资事中事后监管制度优化研究——基于新制度经济学理论视角[J]. 经济纵横, 2016(11): 38-42. [SHAO Xuefeng, REN Chunyang. Research on optimization of post-event supervision system in foreign investment in China free trade area: Based on the theoretical perspective of new institutional economics[J]. Economic Review Journal, 2016(11): 38-42.]

[23] 夏天然, 陈宪. 多部门视角下的服务贸易壁垒度量[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2015, 23(2): 76-86. [XIA Tianran, CHEN Xian. Measurement of barriers to trade in services from the perspective of various sectors[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2015, 23(2): 76-86.]

[24] 孟雪, 陈靓, 徐丽青. 服务贸易开放水平的量化研究——基于韩国对中国、澳大利亚承诺的对比分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2017(1): 40-51. [MENG Xue, CHEN Liang, XU Liqing. Quantifying the service trade openness comparative analysis on commitments of Korea to China and Australia[J]. International Business (Journal of University of International Business and Economics), 2017(1): 40-51.]

[25] 龔静, 尹忠明. 国际服务贸易成本影响因素分析——基于40个经济体面板数据的研究[J]. 商业研究, 2017(5): 93-99. [GONG Jing, YIN Zhongming. An analysis of the determinants of international service trade costs: Research based on the panel data of 40 economies[J]. Commercial Research, 2017(5): 93-99.]

[26] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004, 36(5): 614-620. [WENG Zhonglin, ZHANG Lei, HOU Jietai, et al. Testing and application of the mediating effects[J]. Acta Psychologica Sinica, 2004, 36(5): 614-620.]

[27] KHAN H, TOH R S, CHUA L. Tourism and trade: cointegration and Granger causality tests[J]. Journal of Travel Research, 2005, 44(2): 171-176.

[28] PRIDEAUX B. Factors affecting bilateral tourism flows[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(3): 780-801.

[29] ACEMOGLU D, JOHN S, ROBINSON J A. The colonial origins of comparative development: an empirical investigation[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1369-1401.

[30] 傅蕴英, 宋沁蓓, 康继军. 自然灾害型重大危机事件对区域旅游业冲击的效果评估: 基于合成控制法的量化研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(6): 124-134. [FU Yunying, SONG Qinbei, KANG Jijun. Evaluation of the impact of disaster crisis on regional tourism: Based on the synthetic control method[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 124-134.]

[31] 殷杰, 郑向敏. 高聚集游客群安全的影响因素与实现路径——基于扎根理论的探索[J]. 旅游学刊, 2018, 33(7): 133-144. [YIN Jie, ZHENG Xiangmin. Application of grounded theory to identify factors influencing the security of highly aggregated tourist crowds and their implementation paths[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(7): 133-144.]