赋权视角下民族旅游社区精英权力流动研究

2021-04-06李亚娟罗雯婷王靓张祥

李亚娟 罗雯婷 王靓 张祥

[摘 要]民族旅游社区精英群体间的权力资本互动直接决定着社区的治理方向和效果。该研究以贵州省黔东南州3个有着不同旅游发展特征的民族社区为例,构建了赋权视角下精英权力流动的分析框架,基于4类精英权力资本的异质性,探究在权力合作、权力支配、权力共有、权力激励4种赋权方式下的精英权力之间的互动关系和流动特征。研究发现:知识权力资本与文化权力资本的稳定性、经济权力资本的流动性、政治权力资本的限制性以及社会权力资本的基础性决定了不同的赋权方式;精英群体通过4种赋权方式实现了精英权力资本之间的流动,呈现出不同的赋权效果;民族旅游社区精英在不同的赋权方式下实现了新精英阶层的崛起、精英的转型和重构。

[关键词]民族旅游;社区精英;赋权;权力资本;权力流动

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)03-0083-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.03.011

引言

社区精英是少数民族地区民族治理的实际参与者[1],作为社区中比一般成员拥有更多权力资本的特殊成员,社区精英对社区的管理和决策具有较大影响[2]。各界学者已积累了一定的关于乡村社区精英的研究成果,研究内容主要包括:传统社会的精英角色定位[3]、精英群体的权力结构[4]、精英的流动过程与影响因素(包括城镇化背景下的流失[5]、乡村振兴背景下的回归与再造[6]、新型城镇化背景下的流动障碍[7])等,肯定了社区精英在乡村治理和文化保护等方面的作用[4,6]。随着乡村旅游、民族旅游的发展以及旅游扶贫政策的落地,旅游情境下的精英(新乡贤)研究逐渐兴起,已有成果主要围绕两方面内容展开:一是精英群体对社区旅游发展的影响,既包括有利于遗产保护、促进社区产业转型的积极影响[8-9],也包括精英权利分配不均、外来精英迁入的现象对社区的利益分配和旅游发展带来的消极影响[10-11];二是旅游发展对精英的影响,如在旅游业影响下的个案成长[12]、精英群体的形成与流动[13-14]。

已有研究發现,权力的概念对于理解精英在民族旅游中的地位和作用至关重要。在政治领域(例如,在政府机构中),权力常被视为国家授予或保障的一种决策权[15]。此外,由于人们极少将日常行为视为政治行为,“日常政治(everyday politics)”的概念被提出用来描述人与其群体之间的互动关系[16]。这些互动关系导致利益相关者根据他们在互动过程中的真实体验,利用掌握的权力资本进行角色定位[17],从而促成了在政治和非政治领域高度多变的互动关系。分析旅游驱动下社区居民的日常政治行为是识别精英群体以及研究精英权力最常见的思路之一[18-20]。已有的关于乡村社区旅游与权力的研究主要围绕利益相关群体展开,涉及基于主客凝视视角或多元凝视视角分析其权力关系(包括旅游者与社区成员[21]、社区成员与政府企业间[22]、社区成员间[23])、权力-利益互动关系[24]、社区旅游赋权和去权[25]等问题,这些问题无疑影响着社区内外部权力结构的变化[23],进而影响着社区的利益分配,关系着社区矛盾的治理[23-24]。

综上,当前关于民族社区精英的研究多以参与民族旅游的某一类精英群体为研究对象,如经济精英[13]、传统精英[19]等,重点关注旅游驱动下本土精英的成长过程及其对乡村治理的作用,忽视了不同类型本土精英群体之间的互动关系和权力构成,且对精英权力配置和权力流动方面的阐释深度不足。基于此,本研究以贵州省黔东南苗族侗族自治州3个具有不同旅游发展特征的民族社区为例,基于赋权理论识别民族旅游社区精英的权力资本类型和特征,从权力资本流动视角分析社区精英的赋权方式以及赋权结果,以期丰富民族旅游研究中有关精英权力流动的理论研究,探究民族旅游发展对本土社区精英群体的影响及其对民族社区综合治理的意义。

1 研究回顾与理论框架

1.1 赋权理论

赋权理论为理解旅游驱动下精英的崛起与作用等问题提供了重要的理论基础。已有研究从经济、心理、社会、政治和法律赋权的角度进行探讨[25-26],侧重于地方层面旅游决策参与的权力关系[15]。但涉及谁被赋权、谁没有被赋权以及怎么赋权时,分析就变得很复杂。一方面,在社区旅游或民族旅游背景下,精英的崛起取决于个人资本、社会政治和环境因素间复杂的相互作用[27]。另一方面,由于在开展旅游活动时存在权力失衡问题以及在如何解决这些失衡问题上缺乏共识,因此很难确定精英是否参与以及如何真正参与社区活动[28]。这种情况在政府主导的旅游发展语境下尤为突出[29]。同时,在文化驱动下,对掌权者的尊重可能会导致(或迫使)民族旅游社区的居民接受并且鼓励在他们中间形成精英。

在此背景下,人力资本与政治定位之间存在明显的相关性,相对弱势的利益相关者(具有较少政治关系的人)在交换过程中会因他人的操作而失去权力[30]。这种胁迫会引发弱势群体的逃避和抵制行为,导致利益相关者之间的让步或妥协[31]。人们内化出不满足感、自卑感、与重要社会资源的隔绝感、政治权力的丧失感、经济脆弱感和无助感的过程是去权的一种表现[32]。研究表明,这些过程通常会影响到普通的社区居民,他们有意或无意地服务于权力更大的利益相关者(如政府、企业、游客),使其从社区旅游系统中获得了一定的利益[18,33]。此外,当居民在民族旅游中获得的收益多于其他人时,会更加屈从于权力更大的利益相关者[29]。对社区旅游和民族旅游发展的批判性研究表明,即使是内生的旅游发展也倾向于由少数来自社区内部的强大精英来指导[34],这些精英的异质特性决定了精英的权力获取和角色转变。

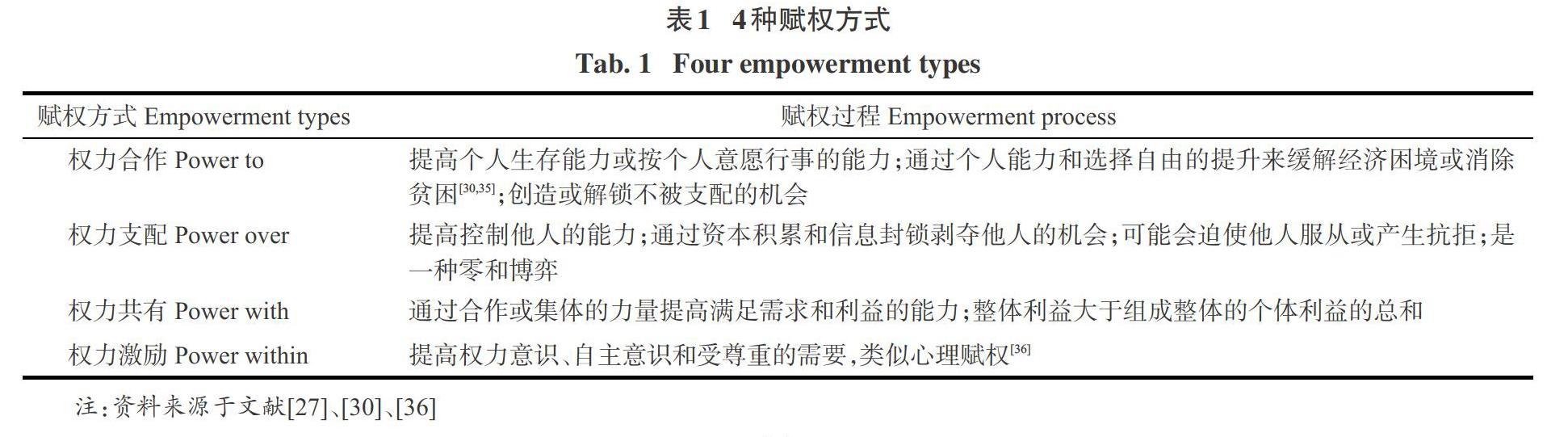

赋权理论通常应用在权力拥有者对无权者或少权者的权力赋予过程,但已有研究也发现由于权力类型的不同,赋权过程发生在所有利益相关群体之间以及单个利益群体内部[33,36]。Rowlands总结出权力合作(power to)、权力支配(power over)、权力共有(power with)和权力激励(power within)4种赋权方式来分析赋权过程[27,30,36](表1),几乎涉及了所有利益相关群体,为分析精英群体内部以及精英与非精英群体之间的赋权过程提供了更加多样化的视角。目前的旅游研究已经涉及这些权力属性,但更多的研究集中在政府、企业和游客对社区居民的赋权[19,30]。本研究在旅游语境下探索本土社区精英群体如何在不同赋权方式下,通过权力资本流动来实现对社区居民的赋权以及促进精英间的权力流动。

1.2 精英与权力资本

“精英”的概念最早出现在19世纪末,指一个阶层中具有特殊才能、在某一方面或某一活动领域具有杰出能力和表现,因而在权力、声望等方面占有优势的一部分人[37]。古典精英理论重点围绕政治精英展开,探讨精英群体的政治性。20世纪50年代以后,精英民主理论发展起来,以Weber和Schumpeter为代表的学者,开始关注到除政治精英外的其他社会精英群体[38]。自此,精英理论便围绕着不同类型精英群体与非精英群体之间的关系和流动展开。已有研究表明,权力代表着统治和规则[39],是区别精英与非精英的关键要素之一。不同精英群体与非精英群体之间往往围绕权力的变化存在多种形式的关联和流动,精英循环理论认为精英的流动是必然发生的,主要存在精英群体与非精英群体间的阶层流动以及精英群体内的内部流动两种形式[37]。为深入理解精英循环的路径和方式,Khan提出了精英资本的概念,认为精英拥有经济资本、政治资本、文化资本、社会资本和知识资本5种资本优势,且能有效地转化或开发资源以获取和重构权力[40]。

国内学界对于乡村精英的分类存在非体制精英、体制精英的“二分法”[2]和政治精英、经济精英、传统精英的“三分法”[12]。本研究在Khan精英资本的基础上,根据掌握的不同的权力资本优势,以及已有研究对不同精英类型的研究基础[11,13,18-19],将旅游社区精英分为政治精英、传统精英、经济精英和教育精英4类。政治精英是政府的行为主体,其主要受益于政治权力结构、话语和决策过程[41],拥有大量政治资本和社会资本,以村主任、村支书以及行政工作人员为代表;传统精英被视为精神领袖,其与社区成员有着很强的社会联系和文化价值观,拥有社会资本和文化资本优势,以“寨老”组织成员为代表;经济精英是指拥有物质财富并通过雇佣等方式影响他人经济机会的人,经济资本是其最主要的权力资本,以旅游活动经营者为代表;教育精英通常是指受过较高教育或是从大城市返乡的拥有较多经验的人,即掌握知识资本优势的人,以社区内的教师、医生等拥有特殊技能和地位的群体为代表。

1.3 赋权视角下的精英权力流动分析框架

根据精英循环理论与已有研究发现:普通居民可以通过参与到旅游发展中以获得权力资本并进入精英群体[12-13],掌握权力资本优势的外来迁入者可能成为社区精英[5],社区精英可能去往城市而离开社区精英群体[6];精英可以将已掌握的资本优势转换为新的资本以获取双重身份或完成身份转变[20]。因此,权力的变化与精英的流动存在相互作用的关系。

利益相关者是民族旅游社区社会空间的生产者和社会关系的建构者[42],作为社区精英的主要构成部分,掌握着社区主要的权力资本。案例地社区旅游发展的利益相关者主要包括社区居民、当地政府、外来商人、旅游企业和旅游者,他们合力推动着民族社区的旅游发展。微观权力理论认为权力是一种流动的关系网络[17],权力行使的目的是在交换中获得利益和报酬[43]。从关系建立的基础的視角可将社会关系分为血缘关系、地缘关系、业缘关系,利益相关者间的社会关系影响着权力的分配与变化,即赋权方式,从而影响了社区精英的流动。基于以上理论基础,本研究构建出旅游赋权视角下社区精英权力流动的理论框架(图1),并基于本地居民来分析旅游发展下本地精英群体之间的权力关系与权力流动。

2 研究区域与研究方法

2.1 案例地概况

黔东南州位于中国西南部的贵州省,人口达347万,有33个少数民族[44],其中,苗族和侗族人数约244万人。自20世纪80年代末改革开放以来,梯田景观、亚热带气候、保存完好的苗族吊脚楼和东鼓楼、丰富多彩的民族节日、少数民族文化和悠久的历史成为该地区独特的旅游资源。20世纪末,黔东南部分村寨被选为具有代表性的民族村寨,并开始进行旅游开发。此后,民族旅游蓬勃发展,成为当地居民的主要生计方式[18,31]。

本研究所选取的3个案例地具有不同的旅游开发程度和经营特征(表2)。A社区是其中面积最大、最发达的旅游社区,截至2018年年底,年游客量达606万,年收入达49.9亿元。B社区的游客较少,游客总数为18万人,且大部分为一日游游客,2018年旅游收入为12.7亿元。C社区是3个案例地中面积最小、名气最小的社区,主要接待各类研究人员、摄影师、背包客,社区内仅有8家农家乐和3家餐馆。

2.2 研究方法

本研究基于2013年以来对3个社区的田野调查,分析社区民族旅游发展对精英的影响,采用半结构式访谈、深入访谈和参与式观察的定性研究方法,加强了对所考虑现象、利益相关者、相关驱动力的理解[15]。2013—2016年,由两名教师和两名研究生组成的研究团队进行实地调研,2017—2019年,通过QQ、微信和电话进行后续采访和提问。

通过最大差异抽样(如居住地位置)和分层抽样(如是否从事旅游业相关工作)选取3个社区共66位当地居民为样本,进一步对有代表性的29名社区成员进行深度访谈,并根据精英资本属性将受访者分类。对受访者进行分类时考虑了受访者的童年经历、教育经历、经济状况、生计方式、社会关系等一系列因素,使用编号代替真实姓名,以保持受访者的匿名性。受访精英按照“社区号+精英类型+受访排序”方式进行编号,A、B、C是社区编号,P为政治精英,T为传统精英,E为经济精英,K为教育精英,R为普通居民(如AP-1表示A社区的受访政治精英1)。

与本研究主题相关的深度访谈对象有19个。访谈对象包括由村级政府官员组成的政治精英(n=5)、由寨老组成的传统精英(n=4)、由当地旅游企业主和从业人员组成的经济精英(n=4)、以学校校长和教职员工为主的教育精英(n=4)以及普通居民(n=2)。对政治精英的访谈内容包括政策导向、决策和规划以及旅游利益的分配。对其余访谈对象的访谈内容涵盖了受访者对旅游的态度、他们在新的民族旅游系统中的作用、社区管理结构、社会关系和生计方式。同时,对寨老、旅游从业人员、政府官员和村民的现场活动、态度和行为进行了观察,并收集了与社区内旅游业发展有关的文件(如地方政府报告)。

3 研究结果

通过对调研数据进行分析发现,民族旅游社区中的本土精英权力资本在4种赋权方式下发生着显著的互动关系,表现出显著的流动特征,促进了新精英权力的崛起、精英间冲突与协作以及权力的再生产,从而形成了民族旅游社区独有的本土精英治理结构。

3.1 权力合作下的精英权力崛起

21世纪以来,旅游扶贫政策在西南少数民族地区的全面落地,使旅游业成为一项兼具政治任务和商业活动的生计选择,民族社区旅游开始发展。该阶段,各级政府鼓励居民参与旅游活动,旅游机会对每个居民来说相对平等,一些居民因具有一定的商业能力和服务意识而参与到旅游活动中,他们向旅游者提供住宿和餐饮等基础服务,并将其作为一种附加的生计方式来补充或替代传统的農耕生计方式。在此过程中,非精英群体的个人能力或自主选择权得以提升,此时的赋权过程满足权力合作的定义。

A社区于2007年成为政府重点主导开发的社区,扶持了大批本地居民参与旅游活动,涌现出了一批本地农家乐经营商户,他们成为了第一批本土旅游精英。在旅游活动刚刚起步的C社区,一位受访者描述了通过参与旅游活动而获得经济资本并扩大自己的影响力的过程:“我们在家门前经营烧烤摊,希望能在节庆的时候通过给旅游者提供食物而获取报酬。我们村没有好的饭店,我们也开不起饭店。对我们而言,经营烧烤摊是最好的赚钱方式。在旺季的时候我们可以赚不少,不用外出打工了。”(CE-1,2016年7月)与此同时,社区旅游的发展吸引了一些在大城市工作、学习的人归乡,他们利用自己在大城市里获得的经验参与到旅游活动中。B社区的受访者表示:“我们在大城市工作时,这里的旅游活动才刚起步。我们村现在很出名,有很多旅游者到访。我们不想在大城市为别人打工。因此,我们调查了大城市的酒店之后,用我们所有的钱在村里经营了一家农家乐。你看这些设施都是很现代化的,我相信游客会喜欢。”(BE-1,2016年7月)

此外,社区居民(非精英)还拥有了成为政治精英的机会。公务员考试或选调生考试是普通居民被赋予政治权力资本的重要途径之一。随着旅游的发展,村级基层政府亟须旅游和管理相关专业的青年人才。一位A社区的居民大学毕业后通过了公务员考试,成了县级旅游部门的工作人员,获得了一定的政治权力资本和社会地位,他说:“A社区是黔东南州一个受欢迎的旅游目的地,我们县通过增加财政和人力资本来优先发展旅游业。我在这里工作了3年,我看到了我们家乡的光明未来。”(AP-1,2014年4月)

由此可见,权力合作的赋权方式多出现在民族社区旅游发展初期,在旅游开发背景下,普通社区居民在权力合作的赋权方式下,通过借助知识资本、积累经济资本、获得政治资本获取了权力与地位,正式参与到社区旅游开发活动中,进而实现从非精英群体向精英群体的阶层流动。

3.2 权力支配下的精英权力冲突

赋权者在权力支配的赋权过程中加强了对被赋权者的控制,在旅游发展具有一定规模的A社区和B社区较为常见,主要表现为政治精英对其他社区成员的控制。例如,由政府和企业所主导的旅游规划为社区居民赋予了不同的权力资本。在具有独特地理特征的A社区,《A社区综合性修建性详细规划》(2007年)①根据海拔自低到高划定了旅游核心区、旅游缓冲区和旅游外围区。A社区共有210多家外来商户和160多家本地商户,外来商户占比56%,其凭借雄厚财力和经营经验,通过租赁旅游核心区居民的房屋进行旅游经营,使居住在旅游核心区的居民直接从旅游开发中受益,房租每年可达30万元(AP-1,2014年4月;AP-2,2018年10月)。而居住在海拔较高的边缘区和外围区的居民若没有政治权力、传统地位、经济基础或教育背景等任何一种权力资本,便难以在旅游开发过程中拥有参与权和话语权,致使A社区居民参与和获得收益呈现出明显的空间差异。

随着旅游开发程度的不断提高,A社区的普通居民已无法直接参与到旅游工作中,若想获得参与机会(如拥有一个卖食物或纪念品的摊位),只能在地方政府组织的抽签中被选中,该抽签方式还会决定摊位的具体位置(AR-1、AP-2,2018年7月),根据摊位的位置,居民每年可获得5万至20万不等的收入。然而,抽签方式只能满足470户左右(约占整个社区的34%)的需求(AT-1,2018年7月)。其他普通居民无法成为旅游开发的受益者,无法依托个人资本或其他资本自由地参与旅游活动,他们在社区中边缘化的感觉愈加凸显,一些在社区最高海拔的家庭最终选择离开村子到大城市工作(AT-1,2018年7月;AR-1、AR-2,2016年7月、2019年7月电话追访)。

此外,由于民族社区独特的社会结构(以血缘和地缘为主的社会关系),精英群体通过权力支配的赋权方式将旅游参与的信息、机会和资本赋予有血缘关系和地缘关系的亲属和朋友。在A社区,超过60%的村级政府官员来自A社区或所辖的A镇(AP-1,2016年7月),他们掌握地价增长和如何发展旅游活动的信息,并将这些信息传递给亲属使其在参与旅游发展时具有优势。因此,尽管外来商户在滨水地区进行了大量投资,但景点和核心旅游区的大部分所有权与政府官员及其家人有直接联系。鉴于拥有第一手旅游开发的信息,这位官员指出:“2007年……我意识到当地有发展(旅游业)企业的巨大潜力,因此我鼓励我的亲朋好友抓住这个政策机遇。”(AP-2,2014年4月)

同时,政治精英通过出台政策性指令和规章制度,直接决定了其他类型精英的赋权渠道和过程,特别是决定了经济精英的权力获取机会。B社区在旅游开发过程中允许外来商户加入,社区内的第一家农家乐便是由外来商户经营。此外,B社区两家新开放的农家乐老板表示,当地政府官员更偏爱外来商户,因为他们会额外向政府支付更多的“加入费”:“当我们开始经营(农家乐)和需要村委会的帮助时,就变得很困难,得不到任何优惠政策……即使我们是土生土长的本地人,在村庄里经营生意也变得很困难。”(BE-1、BE-2,2016年7月)

由此可见,权力支配的赋权方式加固了权力流动的阶层壁垒,导致非精英群体难以自由地参与到旅游活动中,但与此同时,精英群体在地缘、血缘和业缘的社会关系网络中扩大了权力的流动范围,实现了权力在精英群体内的集聚。

3.3 权力共有下的精英权力协作

权力共有的目的是为了集体利益的最大化,在赋权过程中维持精英群体平衡和团结的行为属于权力共有的范畴。例如,现有的社会结构使得黔东南州的传统精英作为社区精神领袖的角色逐渐消失,但在旅游发展的背景下,传统精英成为政治精英的重要合作伙伴,并逐渐向经济精英过渡,顺利完成了身份的转变(表3)。在旅游发展迅速的A社区,寨老组织的成员(如鼓藏头和活路头)因其独特的角色和身份,吸引了游客的关注。政治精英通過建造博物馆、设立宣传牌等方式将寨老及其住所打造成为旅游吸引物,A社区的受访者描述道:“鼓藏头和活路头的房子已经成为我们村著名的旅游景点……政府在他(鼓藏头)家门前修建了一个博物馆,希望可以吸引更多的游客。他也可以通过收费以获得额外的收入。”(AP-2、AP-3,2016年7月)此外,与其他居民相比,传统精英的生计方式更加多样,除了参与到住宿、餐馆、商店、展览馆的经营之外,还可以通过旅游表演获得额外收入,旅游年收入可达15万元左右。在B社区,传统精英已成为社区发言人,他们与政府紧密合作并参与到旅游活动中,成为表演队队长或者农家乐和餐厅的经理,每年能够获取超过3000元的表演收入,旅游年收入可达5万元左右(BT-1、BT-2,2014年11月、2016年7月、2019年7月电话追访)。在C社区,来自5个不同村民小组的12个寨老是该社区的传统精英,当地政府官员在当前的旅游规划发展中对传统精英表示出了极大的尊重,由于社区还处于旅游起步阶段,传统精英还未从旅游活动中获得经济收益(CT-1,2016年7月、2019年7月电话追访)。

A社区与C社区的教育精英通过与政治精英之间的博弈与合作而获得参与旅游活动的机会。A社区的中学校长在2014年与当地政府和旅游企业成功谈判,推翻了政府原来以旅游名义将这所学校搬迁的计划(《A社区综合性修建性详细规划》)。同时,他将在海拔较高处的住所打造成了农家乐,他的家人经营了一家纪念品店,他向研究人员介绍了他的农家乐生意:“因为我的工作,我被很多研究人员和记者采访并和他们成了朋友。我很欢迎这些朋友入住我的农家乐,而不是为了赚钱而吸引游客……来这里的游客不多,但是我的朋友们很喜欢我的农家乐。”(AK-1,2014年11月)C社区的小学老师(CK-1),最初因负责接待暑期大学生支教项目(汉语教学)而经营了社区的第一家农家乐,2013年,社区为发展旅游业新建了村级公路计划,他和爱人(CK-2,社区医院医生)通过贷款新建了一家农家乐,接待支教学生之余也接待散客,成为村内最重要的接待中心。CK-1和CK-2作为新崛起的经济精英,努力遵循市场规则来吸引游客,并因其特殊的社区角色和社会关系,成为当地政府旅游发展的顾问之一。教育精英和政治精英之间,也因此不可避免地存在利益冲突。比如,当得知调研团队拒绝政府工作人员推荐的住宿而选择他的农家乐居住时,CK-1非常担心:“你知道的,我这样像是在抢客……即使我们的经营理念不同,一个基于政府的关系和安排,一个基于市场规则(游客自由选择),但是我们生活在一个村里,我非常不希望对他们造成误会。”

面对旅游发展问题时,社区精英通过互助、妥协、合作等方式(如政治精英对传统精英的帮扶、教育精英为政府提供的咨询服务,以及教育精英的妥协等日常政治行为)维护了精英群体间的相对团结和稳定,强化了精英群体之间的权力流动范围。

3.4 权力激励下精英权力再生产

旅游业作为一项强大的市场经济力量,提高了民族社区的经济和社会开放程度,而精英群体在与利益相关群体的互动和博弈中,权力意识逐渐增强,其通过追求权力资本来提高自我决定权的过程属于权力激励的赋权方式。例如,A社区和B社区的政治精英给予外来商人更多的优惠,给本土经济精英带来了巨大的竞争压力,在这个过程中,本土经济精英意识到政治资本对于在旅游发展中获得收益的重要性,产生了对政治权力的需求。B社区的农家乐经营者BE-1和BE-2均表示:“未来会考虑竞选,成为村委会成员,掌握更多的资本。”

在C社区,居民对旅游开发抱有极大期待和支持。一位未能连任的前政府官员了解到旅游开发对社区的意义,翻修了自己的房子经营农家乐为散客服务。他表示:“在我任职期间,旅游协会没有成功成立,但现在我想为游客经营旅游业务。我们越了解游客,就可以越好地出台旅游政策,未来也能有更多机会为村里发展做贡献。”(CP-1,2016年7月)同样地,C社区的教育精英CK-1和CK-2为农家乐安装了风扇、淋浴和室内抽水马桶,努力地学习信息化知识来提升农家乐经营和营销能力,并通过与省会城市的旅行社合作,推出了“C社区亲子旅游线路”,搭建起了社区儿童与城市儿童之间的互动平台,每年暑假可接待数十个旅游团(每个团有10~20个家庭),获得了更多的经济资本,成为社区内重要的旅游经营能手。

B社区的政治精英也通过发挥资本优势来提高其在旅游参与过程中的话语权和地位。为了丰富游客在社区的旅游活动,政治精英积极参与到旅游活动策划和参与中,一位受访者表示:“我希望我们村能通过发展旅游来脱贫······随着游客的增加,我们需要吸引游客过夜,所以我组织了一个舞蹈队并经营了一家农家乐,鼓励和吸引村里年轻人加入进来。”(BP-1,2014年11月)

精英群体在旅游开发过程中意识到权力的重要性,因此不断提升个人能力以积累资本,并努力获取更多其他类型的权力资本来实现权力的再生产,进而巩固自己的精英地位。权力激励的赋权方式推动了精英对权力资本的自我追求,实现了权力资本在精英间的交叉流动。

3.5 民族旅游社区精英的权力流动机制

4种赋权方式下民族旅游社区的权力流动呈现出差异性:权力合作的赋权方式促使精英权力积累,推动了精英群体的崛起;权力支配促使各类精英权力之间产生冲突和矛盾;权力共有促使精英间的权力协作;权力激励推动了精英权力的再生产。在4种赋权方式的共同作用下,各种权力资本不断发生流动与重构,呈现出不同的赋权特征和效果,并最终带来了不同赋权结果(图2)。

在旅游发展初期,普通居民通过权力合作,在知识资本、经济资本、政治资本的作用下,参与到社区旅游开发活动中,成为第一代精英。随着旅游的发展,权力资本与精英的流动变得更为复杂,权力支配带了两种不同的结果,一方面,从中获益的精英完成了身份的转型或叠加,例如政治精英参与到旅游经营中成为经济精英;另一方面,部分居民被边缘化,无法继续参与旅游经营而离开精英群体。教育精英与传统精英在权力共有的赋权方式下获得了经济资本,完成了向经济精英的转型,传统精英也在政府扶持下保留了一定的政治权力。权力激励使得单个精英类型群体产生了对其他类型精英权力资本的需求,如经济精英与教育精英产生了对政治资本的需求,推动了权力资本在精英间的流动。

同时,权力资本的特性在流动变化的过程中逐渐显现,具体来说:第一,知识权力资本与文化权力资本具有稳定性。教育精英通过受教育或积攒经验的方式获得知识资本,传统精英掌握文化资本的过程是一个历史性的长期的过程。因此,这两种权力资本较难在短时间内获取,难以赋权于他人。第二,经济权力资本具有流动性。经济资本可以通过多种赋权方式被赋予,既可赋予精英群体也可赋予非精英群体,促使了新精英的产生与其他精英向经济精英的转型。第三,政治权力资本具有限制性。在旅游扶贫政策的影响下,旅游发展成为乡村民族地区发展的一项政治任务,政府工作人员参与到旅游发展中并拥有了对政治资本的分配权,在权力支配方式下,政治权力的排他性不断显现。第四,社会权力资本具有基础性。社会关系构成了民族乡村地区基本的交往关系,在权力支配方式下,民族地区强大的地缘和血缘关系促使权力资本变成了家族式的分配。

4 结论与讨论

本研究以黔东南州3个具有不同旅游发展特征的少数民族社区为案例地,基于赋权视角探究了权力合作、权力支配、权力共有和权力激励4种赋权方式下的精英权力流动特征,研究表明赋权不仅发生在权力资本拥有者和非拥有者两个阶层之间,精英群体之间由于精英权力资本的异质性,同样存在着不同形式的赋权。研究发现:第一,权力资本在赋权过程中显示出了不同的特性:知识权力资本与文化权力资本具有稳定性、经济权力资本具有流动性、政治权力资本具有限制性、社会权力资本具有基础性,这种特性决定了赋权方式,影响了赋权结果。第二,4种赋权方式具有不同的赋权效果:权力合作提升了居民自身的能力,是一种较为公平、自由赋权方式;权力支配造成了权力资本聚集、阶级壁垒加固等不公平现象;权力共有使社区或精英群体获得集体利益最大化,为民族社区与精英群体带来了更多机会;权力激励既可能激发矛盾冲突,也可能提高参与旅游发展的主动性,具有双重效果。第三,在4种赋权方式的共同作用下,民族旅游社区实现了非精英向精英的转变与精英群体之间的身份转型,传统精英完成了向经济精英与政治精英的转型,政治精英与教育精英完成了向经济精英的转型,教育精英与经济精英产生了向政治精英转型的需求。

值得注意的是,随着旅游发展阶段的推进,具有权力异质性的精英群体在旅游活动的驱动下强化了群体间的社会网络关系,其内部结构也通过精英群体间的赋权过程日趋稳定和牢固,最终形成了具有综合治理能力的旅游精英群体,成为社区重要的本土治理者。而精英群体与非精英群体之间的界限也日渐明显,加入精英群体的门槛逐步提高。精英群体的决策和规划直接决定了社区的发展方向和治理效果,形成了具有明显排他性质的本土治理群体。同时,民族社区中由血缘、地缘和业缘构建起的特殊的社会关系网络与独特的民族文化传统,使其具有了普通社区不具有的特殊角色(如传统精英)与权力关系,使得在民族社区这一空间中的权力资本具有本土特殊性,未来还可通过民族社区与非民族社区的对比研究,进一步探究民族社区精英群体及权力流动的特殊性。此外,其他非社区成员的利益相关者(企业成员、各级政府官员、旅游者等)对社区旅游发展的作用也是不容忽视的,虽然已有很多成果围绕该主题进行研究,但未来的研究还需关注所有相关利益者之间权力配置结构和流动规律,以及赋权方式在其中的作用和影响效应,为民族旅游地区“新乡贤”群体的培育和乡村综合治理提供科学依据。

参考文献(References)

[1] 陳纪, 赵萍. 多元精英参与地方民族事务治理: 基于乡村旅游治理实践形态的个案考察[J]. 西北民族研究, 2019(4): 90-101. [CHEN Ji, ZHAO Ping. Multi-elite participation in governance of local ethnic affairs: A case study based on rural tourism governance practices[J]. Northwestern Journal of Ethnology, 2019(4): 90-101. ]

[2] 仝志辉, 贺雪峰. 村庄权力结构的三层分析——兼论选举后村级权力的合法性[J]. 中国社会科学, 2002(1): 158-167; 208-209. [TONG Zhihui, HE Xuefeng. A three-level analysis on the structure of village power — Also on the post-election legitimacy of village power[J]. Social Sciences in China, 2002(1): 158-167; 208-209. ]

[3] 费孝通. 中国士绅[M]. 赵旭东, 秦志杰, 译. 北京: 外语教学与研究出版社, 2011: 87-107. [FEI Xiaotong. Chinas Gentry[M]. ZHAO Xudong, QIN Zhijie, trans. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2011: 87-107. ]

[4] 吕蕾莉, 刘书明. 西北民族地区村庄权力结构下的乡村精英与乡村治理能力研究——对甘青宁三省民族村的考察[J]. 政治学研究, 2017(3): 104-113; 128. [LYU Leili, LIU Shuming. Village in northwestern national regions under the power structure of rural elite and rural governance capability — An investigation of ethnic villages in Gansu, Qinghai and Ningxia[J]. CASS Journal of Political Science, 2017(3): 104-113; 128. ]

[5] 孔德斌. 精英分层、派系结盟与农村社区共同体文化建设——基于J省H社区的调研[J]. 行政论坛, 2016, 23(6): 83-87. [KONG Debin. Elite stratification, faction alliance and cultural construction of rural community — Based on the investigation of H community in J province [J]. Administrative Tribune, 2016, 23(6): 83-87. ]

[6] 姜爱, 刘春桃. 乡村“过疏化”背景下传统村落乡村精英的角色——基于鄂西南盛家坝乡E村的个案考察[J]. 中南民族大学学报 (人文社会科学版), 2019, 39(5): 33-37. [JIANG Ai, LIU Chuntao. The role of village elites in traditional villages under the background of “over-sparseness” in the E village[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences), 2019, 39(5): 33-37. ]

[7] 丁开杰. 新型城镇化背景下的精英流动——如何打破“呆不下的城市、回不去的农村”困境[J]. 探索与争鸣, 2015(10): 22-24. [DING Kaijie. The flow of elites in the context of new urbanization — How to break the dilemma of “a city that cant stay, a countryside that cant go back”[J]. Exploration and Free Views, 2015(10): 22-24. ]

[8] 燕威, 刘兴双, 李秀彦. 新型城镇化背景下社甲村旅游发展的路径——基于村庄再造与社区精英培育视角[J]. 现代商业, 2017(9): 186-188. [YAN Wei, LIU Xingshuang, LI Xiuyan. The development path of Shejia village tourism under the background of new urbanization — Based on the perspective of village reengineering and community elite cultivation[J]. Modern Business, 2017(9): 186-188. ]

[9] 王林. 乡村旅游社区文化遗产的精英治理——以广西龙脊梯田平安寨村委会选举为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(5): 67-71. [WANG Lin. On the elite governance of cultural heritage in rural tourism communities: Discussion about the election in Pingan Stockade village, Guangxi[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(5): 67-71. ]

[10] 饒勇. 旅游开发背景下的精英劳动力迁入与本地社区边缘化——以海南三亚为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(1): 46-53. [RAO Yong. Elite labor immigration and marginalization of local community in tourism development: A case study of Sanya city, China[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(1): 46-53. ]

[11] 张骁鸣. 体制精英的个人经验及其对农村社区旅游的影响——皖南X村案例[J]. 中国农村观察, 2006(1): 30-38. [ZHANG Xiaoming. The personal experience of political elites and their influence on rural community tourism: A case of X village in the southern Anhui[J]. China Rural Survey, 2006 (1): 30-38. ]

[12] 吳其付. 从普通村民到社区精英: 中国旅游精英的典型个案——以阳朔“月亮妈妈”为例[J]. 旅游学刊, 2007, 22(7): 87-90. [WU Qifu. From a common villager to community elite: A typical case of Chinas tourism elite: Taking “Mamamoon” in Yangshuo as a case[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(7): 87-90. ]

[13] 朱璇. 新乡村经济精英在乡村旅游中的形成和作用机制研究——以虎跳峡徒步路线为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(6): 73-78. [ZHU Xuan. A research on the forming and acting mechanism of new rural economic elites in rural tourism: Based on a case study of Tiger Leaping George hiking route in Yunnan[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(6): 73-78. ]

[14] 刘丹萍. 乡村社区旅游业早期从业者研究——元阳梯田案例之启示[J]. 旅游学刊, 2008, 23(8): 45-51. [LIU Danping. Study on employees engaged earlier in rural community tourism industry: Enlightenment from the case of Yuanyang Hani Terrace[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(8): 45-51. ]

[15] HAN G, WU P, HUANG Y, et al. Tourism development and the disempowerment of host residents: Types and formative mechanisms[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(5): 717-740.

[16] KERKVLIRT B J. Everyday politics in peasant societies (and ours) [J]. Journal of Peasant Studies, 2009, 36(1): 227-243.

[17] FOUCAULT M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings[M]. New York: Pantheon Books, 1980: 134-165.

[18] LI Y, TURNER S, CUI H. Confrontations and concessions: An everyday politics of tourism in three ethnic minority villages, Guizhou province, China[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2016, 14(1): 45-61.

[19] 孙九霞, 黄凯洁. 旅游发展背景下民族社区宗教精英的权力变化研究——以三亚凤凰镇回族为例[J]. 青海民族研究, 2016, 27(4): 52-56. [SUN Jiuxia, HUANG Kaijie. On the power change of religious elites of nationality community under the background of tourism development[J]. Qinghai Journal of Ethnology, 2016, 27(4): 52-56. ]

[20] 孙九霞, 黄凯洁. 乡村文化精英对旅游发展话语的响应——基于安顺屯堡周官村的研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2019, 40(3): 27-33. [SUN Jiuxia, HUANG Kaijie. The response of rural cultural elites to the discourse of tourism development: Based on the study of Zhouguan village in Anshun Tunbao[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science Edition), 2019, 40(3): 27-33. ]

[21] 钱俊希, 张瀚. 想象、展演与权力: 西藏旅游过程中的“他者性”建构[J]. 旅游学刊, 2016, 31(6): 82-93. [QIAN Junxi, ZHANG Han. Imagination, performance and power: The construction of otherness in Tibetan tourism[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(6): 82-93. ]

[22] GRABURN N. Tourism and prosperity in Miao land: Power and inequality in rural ethnic China[J]. Mountain Research and Development, 2018, 38(4): 407-408.

[23] 时少华. 乡村旅游社区参与中的权力结构、运作策略及其影响研究——以京郊BS村景区并购事件为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2012, 34(11): 73-83. [SHI Shaohua. Power structure, operation strategies of community participation in rural tourism and their impact studies — Based on scenic spot merger events of BS village in the suburbs of Beijing[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2012, 34(11): 73-83. ]

[24] 翁时秀, 彭华. 权力关系对社区参与旅游发展的影响——以浙江省楠溪江芙蓉村为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(9): 51-57. [WENG Shixiu, PENG Hua. The impact of power relationship on community participation in tourism development — A case from Furong village at Nanxi river basin, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(9): 51-57. ]

[25] 孙九霞. 赋权理论与旅游发展中的社区能力建设[J]. 旅游学刊, 2008, 23(9): 22-27. [SUN Jiuxia. Empowerment theory and the construction of community capability in the development of tourism[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(9): 22-27. ]

[26] SCHEYVENS R. Ecotourism and the empowerment of local communities[J]. Tourism Management, 1999, 20(2): 245-249.

[27] KNIGHT D W, COTTRELL S P. Evaluating tourism-linked empowerment in Cuzco, Peru[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 56: 32-47.

[28] PARK E, PHANDANOUVONG T, KIM S. Evaluating participation in community-based tourism: A local perspective in Laos[J]. Current Issues in Tourism, 2018, 21(2): 128-132.

[29] HOFSTEDE G. Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001: 34.

[30] ROWLANDS J. Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras[M]. Oxford: Oxfam, 1997: 11-16 .

[31] LI Y, YU H, CHEN T, et al. Livelihood changes and evolution of upland ethnic communities driven by tourism: A case study in Guizhou province, southwest China[J]. Journal of Mountain Science, 2016, 13(7): 1313-1332.

[32] GILBERT P. Depression: The Evolution of Powerlessness[M]. London: Routledge, 1992: 58-60.

[33] MOWFORTH M, MUNT I. Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World[M]. London: Routledge, 2015: 59-60 .

[34] WANG S, YAO Y. Grassroots democracy and local governance: Evidence from rural China[J]. World Development, 2007, 35(10): 1635-1649.

[35] SEN A. Development as Freedom[M]. New York: Oxford University Press, 2001: 87.

[36] FRIEDMANN J. Empowerment: The Politics of Alternative Development[M]. Cambridge: Blackwell Publishers, 1992: 109-132.

[37] 维尔弗雷多·帕累托. 精英的興衰[M]. 刘北成, 译. 上海: 上海人民出版社, 2003: 95. [PARETO V. The Rise and Fall of Elites[M]. LIU Beicheng, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2003: 95. ]

[38] BEST H, HIGLEY J. Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives[M]. Leiden/Boston: Brill, 2010: 62-65.

[39] 马克斯·韦伯. 经济与社会(上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 1997: 81; 265. [WEBER M. Economy and Society (Volume One)[M]. Beijing: The Commercial Press, 1997: 81; 265. ]

[40] KHAN S. The sociology of elites[J]. Social Science Electronic Publishing, 2012, 38(1): 361-377.

[41] BROHMAN J. New directions in tourism for third world development[J]. Annals of Tourism Research, 1996, 23(1): 48-70.

[42] 孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究——基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589. [SUN Jiuxia, ZHOU Yi. Study on the reproduction of space of tourism community from the perspective of everyday life: Based on theories of Lefebvre and De Certeau[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1575-1589. ]

[43] 彼德·M. 布勞. 社会生活中的交换与权力[M]. 孙非, 张黎勤, 译. 北京: 华夏出版社, 1988: 135-146. [BLAU P M. Exchange and Power in Social Life[M]. SUN Fei, ZHANG Liqin, trans. Beijing: Huaxia Pubulishing House, 1988: 135-146. ]

[44] 崔海洋. 人与稻田——贵州黎平黄岗侗族传统生计研究[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2009: 33-43. [CUI Haiyang. Human and Paddy Land: A Research on Traditional Livelihood of Dong Ethnic Group in Huanggang Village, Liping County, Guizhou Province[M]. Kunming: Yunnan Peoples Publishing House, 2009: 33-43. ]