心中的那盏煤油灯

2021-04-06陈宏娟

陈宏娟

作家迟子建在散文《那盏叫父亲的灯》中回忆她的父亲给予了她“风光无限”的童年,因为父亲在她小时候每逢过年会给她自制一盏灯盏是玻璃的蜡烛灯,让年幼的她骄傲地提着灯四处炫耀。在我的记忆里,也有一盏明亮的煤油灯,温暖了那个没有电灯的童年时代。

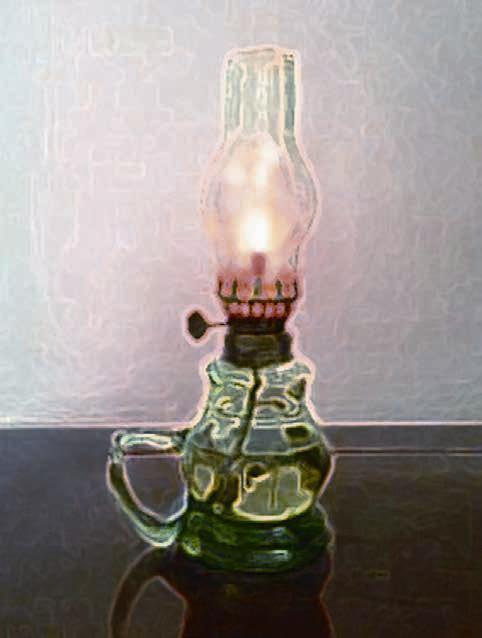

那时候的农村家家户户几乎都有一盏煤油灯,厚厚的玻璃底座中间形状是类似人体小巧的腰身,方便用手拿,腰身上面是装煤油的瓶身,瓶口是用金属盖子做成的,中间有个小孔,小孔里点着白毛线灯芯,白白长长的灯芯直通瓶身,灯芯四周用一个椭圆形的两头都镂空的又薄又透明的玻璃泡罩着。一到晚上,煤油灯的灯芯一点燃,灯火便摇曳着她的身姿,映红了我们的脸颊。

那时候妈妈经常把家里母鸡孵的蛋在煤油灯下细细地照看,我也凑着小脸蛋在一旁看着。妈妈说灯光下的蛋里有小鸡的小眼睛,我仔细地察看,看到通红的蛋壳里确实有一个黑黑的小点。妈妈便把有黑小点的鸡蛋放在了一边,把没有黑小点的鸡蛋放在了另一边要煮了给我们吃,她说没有黑小点的鸡蛋孵不出小鸡的,我听了似懂非懂地点着头。妈妈把母鸡孵蛋的窝移在卧室里,因为卧室比较暖和。大约过了四星期,小鸡就要出壳了,要是刚好在晚上,妈妈便点上了煤油灯,照顾出壳后和即将出壳的小鸡。出壳后的小鸡全身毛茸茸的,乌溜溜的小眼睛,叫声细细的,非常可爱。妈妈小心翼翼地把刚出壳的小鸡左手握住,右手用指甲轻轻地在它的小喙上端抠了一下,把小喙上面的一层细细的皮抠了下来,说这样它就可以更快地学会自己啄食。还没有出壳的小鸡最让我放心不下,我常常去观察它们为什么那么慢吞吞地躲在壳里,有时候趁母鸡出去觅食的时候把它们拿到煤油灯下学着妈妈的样子也细细看着。要是出壳的小鸡啄蛋壳太慢了,我索性帮它敲下一大块,妈妈常常阻止我这么做,但是我看到母鸡有时也用喙帮它的小鸡啄一下蛋壳,于是我经常偷偷地用小手帮小鸡轻轻地抠一小块蛋壳,看到它们终于从蛋壳里钻出来,我在一旁欢呼雀跃。但是总有一两个蛋始终一动不动的,我和妈妈把这样的蛋在煤油灯下照了又照,母鸡孵了又孵,时间又过了几天,妈妈便把它们扔掉了,说那是臭蛋,孵不出小鸡了。我不相信,曾经偷偷地取出一个到庭院里用石头敲碎,一股臭气随黑乎乎的鸡蛋液里涌了出来,好几天了臭气仍然未消。

小鸡出生后,它们的窝原本设在庭院里的一个小角落,但是母鸡总喜欢带着小鸡们来到点着煤油灯的灶台边过夜。母鸡有了小鸡后会对我凶一点,煤油灯下,我经常把小手伸进它的翅膀下,一摸就摸到了小鸡暖乎乎、圆滚滚的小脑袋,这时我的小手往往会被母鸡恶狠狠地啄一口。有时候趁母鸡打盹的时候伸手进去,小鸡们乖乖地让我摸着,母鸡以为我的小手是它的孩子,用它的翅膀搂住,嘿,好温暖!更多的时候是我在一旁呆呆地看着母鸡张开蓬松的翅膀,它的身子下藏着那些小可爱,有的露出圆圆的小脑袋,有的露出胖乎乎的屁股,还有的只露出又尖又细的小嘴巴,偶尔它们发出“叽叽”的细微声音,而母鸡马上发出“咯咯”低沉的抚慰声音……煤油灯下,它们是一个个小精灵,又是一个个小天使,陪伴着我充满幻想的童年。

在寒冷的冬季,煤油灯更是带来了无数的温暖。白天,我帮妈妈在木桶边撬牡蛎;晚上,妈妈把白天撬好的牡蛎装满了一篮又一篮,把它们放进了装满井水的盆子里。妈妈常常端着煤油灯在旁边看着,有时候就叫我拿着煤油灯,她用筷子把一个个比较大又比较漂亮的牡蛎铺在篮子的上面。牡蛎在清水中舒展着它们柔软的身躯,冒出一串串小泡泡。在妈妈眼里,牡蛎是有灵性的,她总说它们在喝水,在长大,等第二天上县城能卖个好价钱。牡蛎在我们村里是乡亲们冬季最主要的收入,有时候除夕夜了,家家户户还在煤油灯下撬牡蛎,为的是赶在大年初一卖个好价钱。我年纪比较小,白天帮着撬牡蛎,晚上妈妈和爸爸他们在撬牡蛎,我就在一旁看,帮忙拿一些东西。灯下妈妈特别忙碌,有时候她不小心会被牡蛎壳戳到了,鲜血流了出来,我便取出绷带,在灯下帮妈妈包扎好伤口,她又接着继续忙活了。过了冬季,妈妈就跟邻居阿姨拿来了毛线织毛衣赚钱。妈妈在灯下织毛衣,毛衣的图案织得非常漂亮,我在旁边看得眼花缭乱。当年与我同龄的同村女孩很多在很小的时候就学会织各式各样的毛衣赚钱了,她们大都不上学,有的读到小学三四年级就辍学在家织毛衣。当时图案复杂漂亮的一件毛衣工钱是十五块,相当于爸爸当时半个月的工资。妈妈却没有让我学着织毛衣,记得我要上小学的时候,她在煤油灯下缝制了一个乳白色的帆布书包,帆布上面绣了八个字:“好好学习,天天向上”,是用绿色和粉红色的丝线在灯下绣的。

上小学了,晚上我在煤油灯下复习功课,有时候累了就用一根火柴在煤油灯的灯罩上,“嗤”的一声,火柴亮了起来,我读得就更起劲了。要是在炎热的夏季,煤油灯不怎么防风,我便用大块的书本挡住风,灯火就不会摇曳;如果在寒冷的冬季,屋内门窗紧闭,我把寒冷的小手拢住煤油灯罩,瞬间温暖传遍小手,一阵阵暖流通过小手流遍身躯,书就越读越温暖了。小哥经常在我的对面读书,有时候他就用指甲在嘴里抠出了一点牙垢,剔在已经熄灭了的火柴梗上,再搁煤油灯下一烧,“嗤”的一声,火柴同样燃起来了,哥哥说那牙垢是蛋白质,所以没有了火药的火柴同样也会燃烧起来。灯下的小哥经常给我讲许多知识,是煤油灯,连接了我们兄妹俩的感情。大哥大我比较多岁,他从来不跟我们一起在煤油灯下读书,如果有他在场的话,那是我们一家五口在开“家庭会议”。爸爸经常在“会上”批评了大哥的种种“劣迹”,表扬我和小哥的种种进步,要求大哥要改掉缺点。爸爸说了很多教育我们的话,其实我都忘记了,我只记得有时候大哥总爱故意戴着白手套在我面前张牙舞爪,吓得我哇哇大哭跑去告诉爸爸,爸爸教训完了大哥,见我还止不住哭,便打趣我的眼睛是“汽水灯”。在我的记忆里,灯下的爸爸最亲切,他总爱把我抱在他的膝盖上讲故事,我刚上小学的时候,他还经常指着家里的东西上的字教我或者考考我怎么读。奶奶也爱给我们讲故事,她住在我们隔壁的石屋,不论春夏秋冬,每当夜幕降临,奶奶点亮了煤油灯,屋内便围满了我和表姐妹们。奶奶的故事内容大都是神仙鬼怪,听着听着经常吓得我缩进奶奶大床上的被窝里,并且要奶奶不能吹灭了煤油灯。奶奶大床上的墙壁上还贴着《聊斋志异》里的一个故事画报,里面的狐仙小翠在煤油灯下仿佛在冲我微笑……

后来有了电灯,煤油灯渐渐退出了我的视线,退缩到我记忆深处,然而一直在脑海里亮着,那灯下映照着一双双勤劳的手和一张张温馨的笑脸,燃烧着一段段无邪的孩提时光,点亮了我童年时代的许多温暖瞬間。