冲击地压矿井近距离煤层采空区下回采巷道合理错距研究

2021-04-06丁国利于辉华苏士杰石超弘刘晨阳

丁国利,于辉华,苏士杰,石超弘,刘晨阳

(中天合创能源有限责任公司 葫芦素煤矿,内蒙古 鄂尔多斯017010)

近年来,冲击地压矿井数量不断攀升,动力灾害日趋严重,冲击地压事故频繁发生,造成重大人员伤亡和经济财产损失[1-3]。部分矿井冲击地压事故是因为开采布局不合理,应力场叠加造成冲击地压事故,因此冲击地压矿井必须实现源头防冲,做好顶层设计,达到事半功倍的效果。针对近距离煤层联合开采矿井,按照“三区分离”(分区开拓、分区布置、分区回采)的理念,遵循“区域先行”原则,优先开采保护层,在保护层采空区下方开拓,最终采取盘区间跳采,实现低应力开采。对于近距离煤层下行开采,要充分考虑3 方面:①2 层煤工作面及回采巷道之间的错距;②受上层煤采空区或区段煤柱的影响,对下层煤巷道稳定性的影响;③下层煤开采对上层煤层巷道稳定性的影响[4]。因此近距离煤层采空区下回采巷道合理错距研究至关重要,国内外学者进行过大量研究,取得相当不错的研究成果[5-6]。受上覆煤层采空区及区段煤柱的影响,下层煤工作面回采巷道布置时应充分考虑上层煤回采后的煤层底板的破坏及应力的分布情况,尤其是回采巷道受工作面的动压影响,稳定性更容易受到破坏。回采巷道布置时应尽量布置在压力降低区,既能使巷道易于维护,又能充分保证工作面回采的安全[7-8]。

1 矿井概况

葫芦素煤矿是晋蒙陕地区首批采深大于600 m的千万吨级现代化矿井,井田内含可采煤层8 层,根据各煤层赋存条件及煤层间距,将各煤层划分为4 组,将2-1 煤和2-2 中煤划分为一煤组;3-1 煤和4-1 煤划分为二煤组;将4-2 中煤和5-1 煤划为三煤组;将5-2 煤和6-2 煤划分为四煤组。根据煤组划分情况,矿井共划分为4 个水平。将每个煤组划分为5 个盘区,目前正在回采一水平一盘区和二盘区,其中21102 工作面已回采完毕,正在回采21103 工作面,21204 工作面为备用工作面;二盘区正在回采21204 和21205 工作面,开拓2-2 中煤一盘区盘区大巷,2-1 煤层和2-2 中煤层间距约26 m。为实现源头治理,按照“三区分离”(分区开拓、分区布置、分区回采)的理念,采取2-1 煤和2-2 中煤盘区间跳采,需要在2-2 中煤布置回采工作面,因此合理错局成为亟待解决的问题。

2 采空区下回采巷道布置力学模型

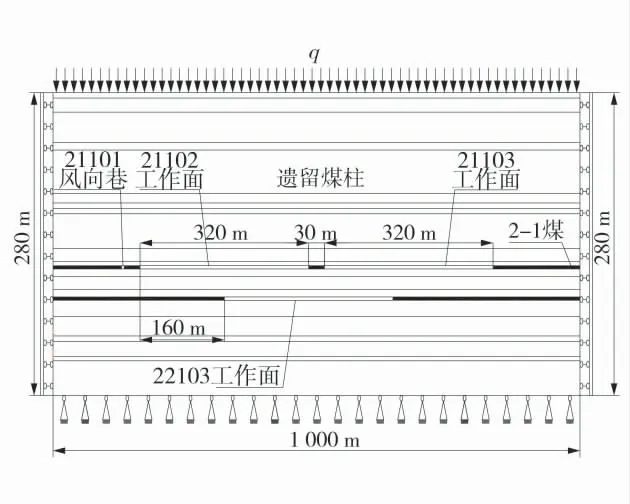

根据2-2 中煤一盘区实际条件建立的保护层错层开采力学模型如图1。

由图1 可以看出,2-1 煤层开挖21102 工作面与21103 工作面,工作面宽度320 m,21102 工作面两侧区段煤柱均为30 m。2-2 中煤层与2-1 煤层层间距取26 m。22103 工作面为2-2 中煤一盘区首采工作面,工作面宽度320 m,22103 工作面与上分层21102 工作面之间的水平错距为L,研究主要通过数值模拟方法,研究L 的合理取值范围[9-10]。

3 数值模拟方案

根据综合柱状图,在对实际条件进行了适当简化后建立FLAC 数值模型。2-1 煤层与2-2 中煤层平均厚度均为3 m,两煤层间距为26 m。2-2 中煤层埋藏深度取660 m。建立的数值模型尺寸为1 000 m×280 m。对模型底部边界和左右边界施加固定边界条件;对于模型的顶部边界,根据原岩应力条件,在模型上方施加均布载荷,载荷大小为:

q=ρgH

式中:q 为载荷,kN/m2;ρ 为覆岩的密度,t/m3;H为模型顶部边界与地表距离,m。

首先对2-1 煤层进行开挖,确定21101 工作面回风巷受采动影响后围岩应力分布特征、围岩变形特征;再将22103 回风巷与21102 回风巷之间距离分别按0、20、40、60、80、100、130、160 m 建立模型,对22103 工作面进行开挖,研究不同错距条件下,21102 工作面采空区的卸压范围、30 m 遗留煤柱对22103 工作面的影响程度,以及不同开采条件下21101 工作面回风巷道围岩应力及变形特征。综合以上分析,选择对本工作面回采及上分层工作面巷道维护最有利的错距L[6,11]。保护层错层开采数值模拟方案如图2。

图2 保护层错层开采数值模拟方案Fig.2 Numerical simulation of split-layer mining

4 合理错距数值模拟研究

4.1 2-1 煤层采空区卸压研究

根据实际条件对2-1 煤层(保护层)进行开挖,依次开挖21102、21130 工作面及21101 回风巷之后,2-1 煤层开采后模型应力分布云图如图3。

图3 2-1 煤层开采后模型应力分布云图Fig.3 Model stress distribution of 2-1 coal seam after mining

由图3 可知,2-1 煤层开挖完成后,在21102 采空区与21103 采空区形成2 处明显的卸压区域,但采空区中部触矸后局部出现应力恢复,上分层30 m遗留煤柱区域对2-2 中煤开采影响最严重。

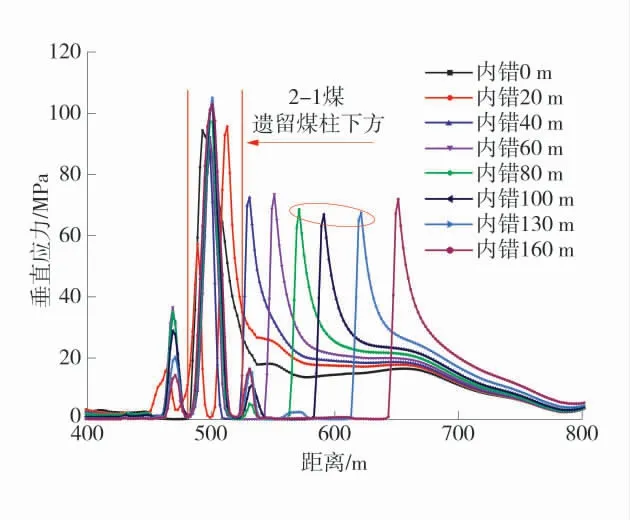

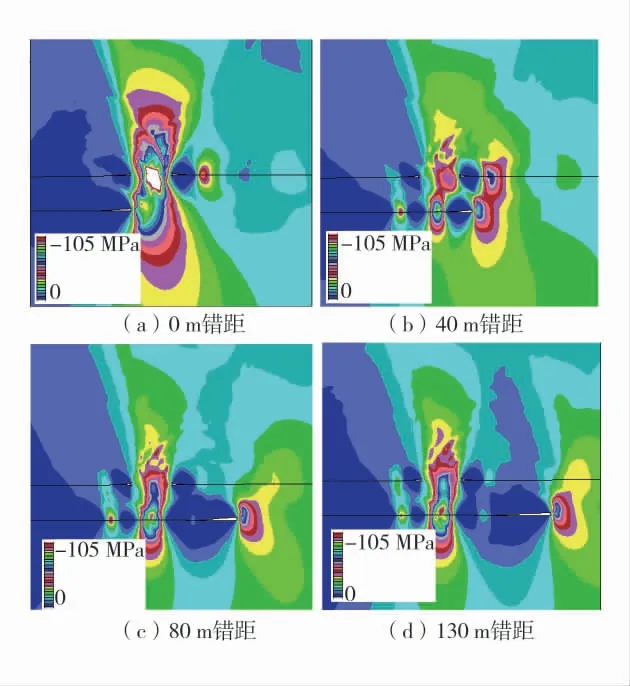

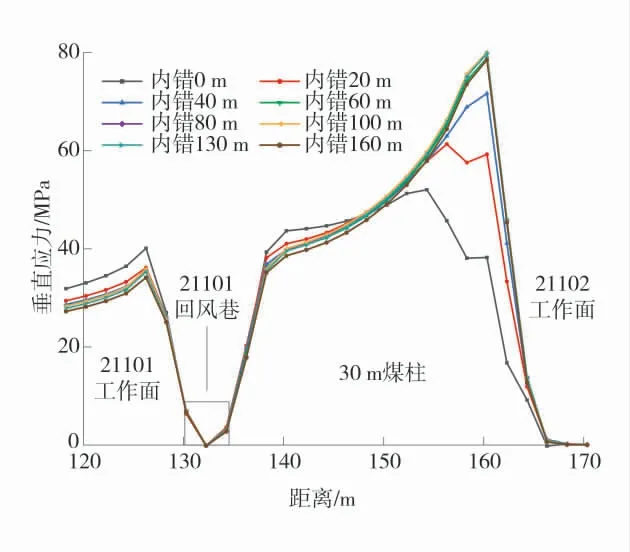

在2-1 煤层开挖后,分别按照错距0、20、40、60、80、100、130、160 m 对22103 工作面进行开挖,模型平衡后工作面的不同错距下垂直应力分布云图如图4。

图4 不同错距下垂直应力分布云图Fig.4 Vertical stress distribution at different offsets

由图4 分析可知,22103 工作面与上分层21102工作面的内错距离对工作面应力分布影响较大,主要在22103 运输巷侧、回风巷侧与30 m 遗留煤柱下方形成3 处应力集中区。

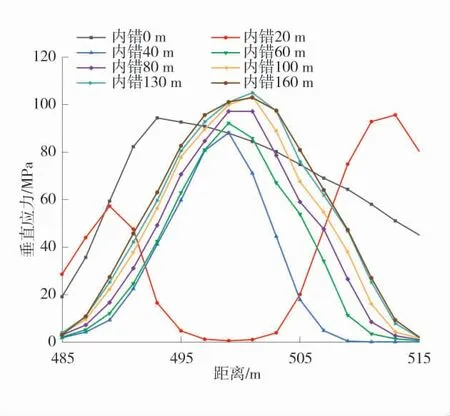

不同错距下22103 运输巷区域垂直应力分布如图5,不同错距下22103 回风巷区域垂直应力分布曲线图6。不同错距下22103 工作面两巷垂直应力峰值分布如图7。

图5 不同错距下22103 运输巷区域垂直应力分布Fig.5 Vertical stress distribution in 22103 transport roadway at different offsets

图6 不同错距下22103 回风巷区域垂直应力分布曲线Fig.6 Vrtical stress distribution curves in 22103 return air roadway at different offsets

分析可得:随着22103 工作面内错距离的增加,22103 运输巷侧的应力分布呈增大→减小→再增大→再减小→趋于稳定的趋势,在错距为20 m 与60 m 时分别呈现2 个应力峰值,其中20 m 错距下应力集中程度最高;随着22103 工作面内错距离的增加,22103 回风巷侧的应力分布呈先减小后增加的趋势,其中20 m 错距下应力集中程度最低。

从防冲及巷道稳定性角度考虑,应将22103 回风巷与运输巷均布置在应力集中程度较低区域,在条件无法同时满足时,应使两巷应力水平相当,不能布置在明显的应力峰值区。综合来看,考虑22103 两巷应力水平的22103 工作面最佳内错距离为80 m。

图7 不同错距下22103 工作面两巷垂直应力峰值分布Fig.7 Vertical stress peak distribution of two roadways under 22103 working face with different cross spacing

4.2 30 m 区段煤柱影响范围

绘制的30 m 遗留煤柱下方22103 工作面不同错距条件下的垂直应力分布云图如图8。

图8 不同错距下煤柱区域垂直应力分布云图Fig.8 Vertical stress distribution in pillar area at different offsets

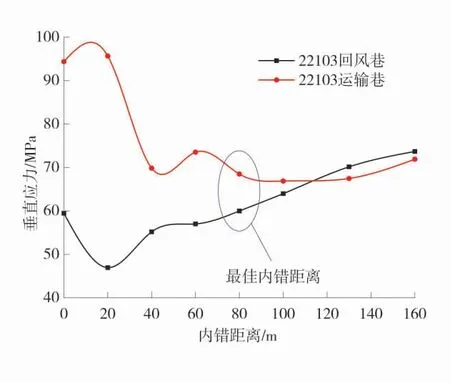

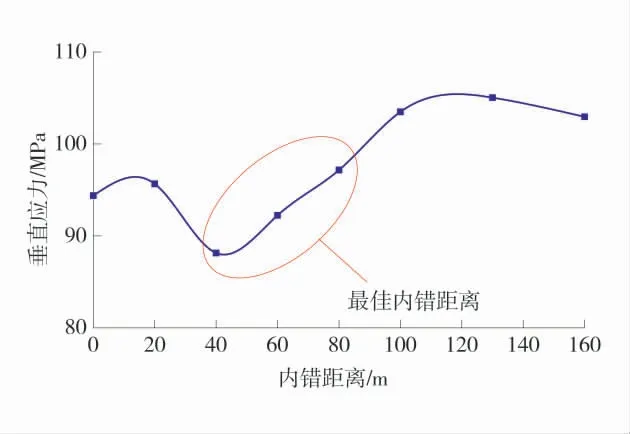

数值模型中,上覆遗留煤柱的水平范围为485~515 m,故取2-2 中煤水平范围485~515 m 进行研究。不同内错距离时22103 工作面垂直应力分布曲线如图9。

图9 上覆遗留煤柱下22103 工作面垂直应力分布曲线Fig.9 Vertical stress distribution curves of 22103 working face under overlying residual coal pillar

由图9 可知,内错距离从0 m 增大到160 m时,22103 工作面垂直应力呈增大→减小→再增大→再减小的趋势,内错距离为130 m 时应力最高,40 m 时应力最低,综合来看:σ(130m)>σ(100m)>σ(160m)>σ(80m)>σ(20m)>σ(0m)>σ(60m)>σ(40m)(σ 为垂直应力)。22103 工作面内错距离与垂直应力关系曲线如图10。

图10 22103 工作面内错距离与垂直应力关系曲线Fig.10 The relationship between the different offsets and the vertical stress in 22103 working face

从防冲及巷道稳定性角度考虑,应尽可能采用缩短工作面等办法使22103 工作面避开上覆遗留煤柱的影响区,但是,如考虑盘区总体规划而不能进行缩面的情况下,应尽可能将工作面中部布置在上覆遗留煤柱影响程度较低的区域,由图10 可以看出,0~80 m 的内错距离下,上覆遗留煤柱的影响水平较低。但是0 m 和20 m 内错距离条件下,煤柱下方的应力峰值并不位于煤柱中部,该情况下上覆遗留煤柱整体失稳的可能性增大,局部可能出现较高的应力集中,在22103 工作面的采动影响下易造成冲击地压事故。因此,考虑上覆遗留煤柱影响的22103 工作面最佳内错距离为40~80 m(距中部30 m 遗留煤柱10~50 m)。

4.3 22103 工作面开采对21101 回风巷的影响

评估22103 工作面开采对21101 回风巷的影响需综合考虑应力与变形两方面的影响。在应力方面,应重点分析不同的错距条件下,21101 回风巷围岩的应力大小以及是否处于应力升高区,同时,临空侧煤柱内的弹性核应力积聚程度、大小、形态等特征也会对21101 回风巷的冲击危险性造成影响。在变形方面,重点分析21101 回风巷围岩的塑性区特征,以此评价巷道围岩是否已发生变形破坏,相邻采空区顶板是否发生充分垮落,以及临空煤柱是否已发生塑性破坏,从而评价不同错距条件下21101 回风巷围岩的蓄能条件及冲击危险性。

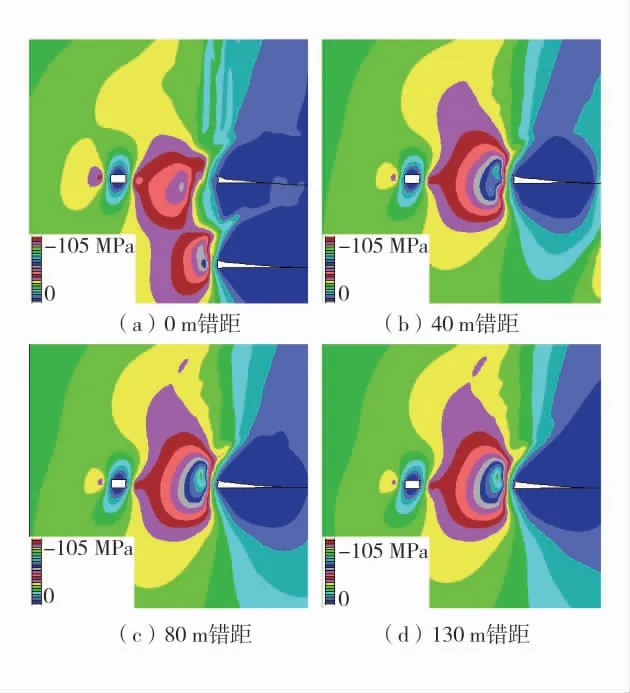

不同错距下21101 回风巷垂直应力分布云图如图11。

图11 不同错距下21101 回风巷垂直应力分布云图Fig.11 Vertical stress distribution of 21101 return air roadway at different offsets

由图11 可知,22103 工作面开挖完成后,22101回风巷两帮形成“双耳”状应力集中区,其中煤柱一帮应力集中区范围及程度均远高于实体煤一帮。除0 m 错距条件下,22103 采空区与21103 采空区应力集中区域出现了重叠,其余错距下,煤柱侧应力分布均相对稳定。

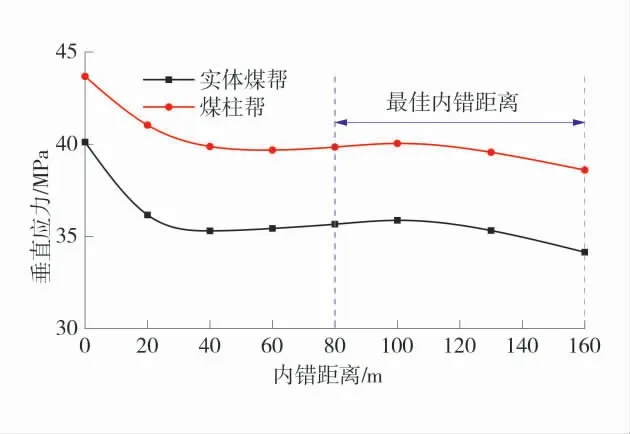

对云图中21101 回风巷两帮及30 m 煤柱区域进行绘图分析,得到的不同错距下21101 回风巷垂直应力分布曲线如图12。根据经典矿压理论及相关工程经验,巷道两帮应力集中区域多位于距煤壁约10 m 范围内,故分别取不同错距下21101 回风巷两帮煤壁前方10 m 范围内的应力峰值进行对比分析,绘制的22103 工作面内错距离与21101 回风巷两帮垂直应力关系曲线如图13。

图12 不同错距下21101 回风巷垂直应力分布曲线Fig.12 Vertical stress distribution curves of return air passage 21101 with different cross spacing

图13 22103 工作面内错距离与21101 回风巷两帮垂直应力关系曲线Fig.13 The relationship between the different offsets of 22103 working face and the vertical stress of 21101 return air roadway

由图12 分析可知,内错距离从0 m 增大到160 m 时,22101 回风巷两帮垂直应力均呈减小→增大→再减小的趋势,在内错距离增大到40 m 之后,围岩增大及减小的趋势均趋于稳定。煤柱一帮垂直应力峰值整体高于实体煤一帮。综合来看,从应力角度考虑,22103 工作面最佳内错距离宜大于80 m。当内错距离取160 m 时,下工作面开采对21101 回风巷的影响最低。

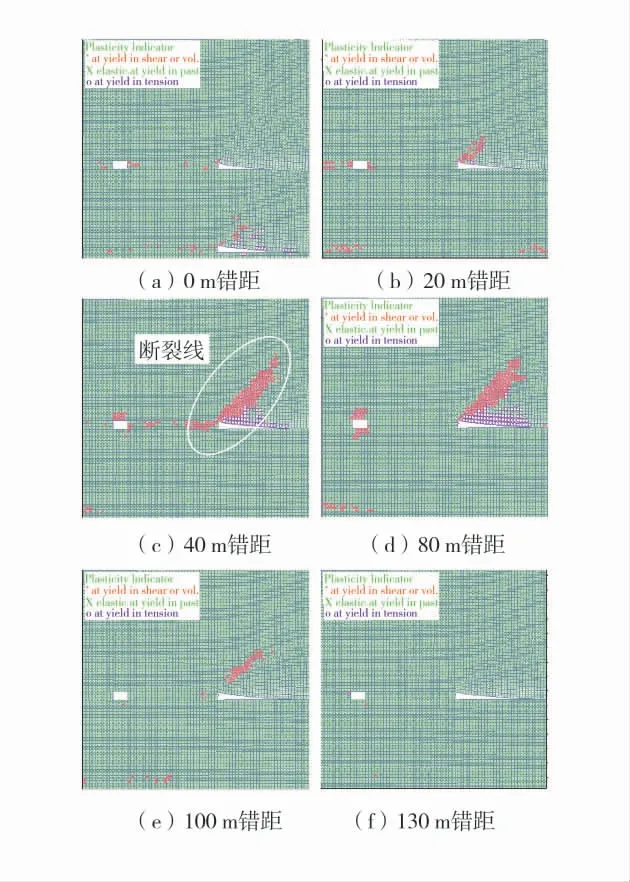

围岩塑性区特征可较准确反映煤岩体的受力状态及破坏情况。不同错距下21101 回风巷塑性区范围分布图如图14。

图14 不同错距下21101 回风巷塑性区范围分布图Fig.14 Distribution diagram of plastic zone of return air passage 21101 with different offsets

由图14 分析可知,内错距离从0 m 增大到160 m 时,22101 回风巷两帮及21102 采空区围岩剪破坏区呈先增大后减小的趋势,对应围岩的弹性能量呈积聚→释放→再积聚的规律。当工作面内错距离小于40 m 时,21101 回风巷附近围岩多处于弹性状态,易形成较高的弹性能量积聚;当工作面内错距离为40~100 m 时,21101 回风巷及21102 采空区出现较大面积的张拉及压减破坏区,围岩内积聚弹性能得到有效释放;当工作面内错距离为130~160 m时,21101 回风巷及21102 采空区塑性区范围逐渐减小,围岩开始出现新的弹性能量积聚。

综上,从变形角度考虑,22103 工作面最佳内错距离取40~100 m 时,下工作面开采对21101 回风巷的影响最低。

5 结 论

1)从2-1 煤层开采对22103 两巷的卸压程度来看,22103 工作面最佳内错距离为80 m。

2)从上覆遗留煤柱的影响范围来看,22103 工作面最佳内错距离为40~80 m。

3)从22103 工作面开采对21101 回风巷应力的影响程度考虑,22103 工作面最佳内错距离宜大于80 m,当内错距离取160 m 时,下工作面开采对21101 回风巷的影响最低。

4)从22103 工作面开采对21101 回风巷变形的影响程度考虑,22103 工作面最佳内错距离为40~100 m。

5)综合4 种不同的角度,对影响范围取交集计算,建议22103 首采工作面的最佳内错距离取80 m。