公共健康视角下的城市规划与人因工程学

2021-04-02田莉李经纬通讯作者欧阳伟TIANLiLIJingweiCorrespondingAuthorOUYANGWei

田莉,李经纬(通讯作者),欧阳伟/TIAN Li, LI Jingwei (Corresponding Author), OUYANG Wei

1 引言:快速城镇化背景下的公共健康挑战

随着城镇化进程加速,人口拥挤、环境污染和资源紧缺等问题日益严峻。改革开放以来,我国的流行病学模式发生转变,由传染病转向慢性病,脑血管病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病死亡率持续上升,成为我国城市居民生命安全的主要威胁。党的十八大以来,党中央把“健康中国”提升为国家战略,建设健康城市是建设健康中国的基本要求。面临工业化、城镇化、人口老龄化以及疾病谱、生态环境、生活方式不断变化等带来的新挑战,必须统筹解决好关系人民健康的重大和长远问题[1]。

城市规划作为一门学科的出现,与公共健康有着长久的渊源。19世纪的工业革命导致城市人口飞速增长,基础设施匮乏, 居住环境拥挤,城市卫生状况急剧恶化。1848年,英国颁布了第一部公共卫生法,希望通过控制街道宽度、建筑高度和空间布局来改善城市环境与公共健康状况[2]。1898年,霍华德提出了“田园城市”的设想,希望通过城市规划,解决城市萧条和蔓延的问题,创造健康的城乡环境,这同时也成为现代城市规划诞生的标志。可以说,对公共健康的关注,是推动现代城市规划发展的主要动力之一。虽然随着20世纪初期“病原菌学说”的盛行,城市规划与公共健康产生分野,但1980年代随着WHO“健康城市”运动再次交汇,城市规划与公共卫生的交叉研究日益加强[3]。

2 城市规划与人因工程学研究的共同领域:健康与环境

城市规划的根本目标是为了创造美好舒适的人居环境,重视人的发展、满足人的需求。近年来,社会经济的高速发展给人类健康带来了严峻的挑战。城市规划开始关注公共健康,旨在通过改善城市建成环境,引导居民健康的生活方式和行为,从而改善健康水平。

2.1 人因工程学与城市规划

人因工程学是一门基于生理学、心理学、生物力学、系统学等多学科的科学原理和方法为基础的综合性交叉学科,综合分析工作环境、人、机器三者之间的关系,设计更加安全、健康、高效、舒适的环境[4]。近年来,国内的人因工程学相关研究多为工业领域,关注人机系统交互与优化设计、产品设计、机械与数字化设计等;国外的研究侧重于信息技术、医学和经济管理领域,关注人体细胞与组织、职业健康、工业与设备设计等方面[5]。人因工程学关注的领域涉及到几乎所有与人相关的系统,但大部分研究都是关注产品、作业环境设计对人体身心健康的影响,缺乏在更大尺度上的探索。

城市是人们进行日常工作和生活的主要场所,据世界卫生组织(WHO)估计,约24%的全球公共卫生负担归因于不断变化的城市环境[6],可见人类健康与城市建成环境息息相关。城市规划作为直接影响建成环境的干预手段,可以通过土地利用、道路交通、景观设计的规划建设改善建成环境,间接作用于人体健康。因此,在城市规划中,基于人因工程学的核心理念,通过改善城市建成环境,保障人的健康、安全和舒适,可以作为人因工程学在城市尺度上 “拓展版”的探索。

城市规划与人因工程学关注的重点都是“以人为本”以及“人与环境的互动优化”。人因工程学的产生与发展,是以满足“人的因素”为核心,以创造舒适宜人的生活环境为目的。城市规划理念也正是“以人为本”,不断通过对建成环境的优化改善,使得建成环境的各个组成部分都要符合人因工程学的要求,在整体上保障居民健康,真正满足人的需求。

2.2 城市建成环境影响公共健康的机制

在人因工程学中,人与环境的优化是重要的研究内容。环境因素应该作为一种主动的积极因素,而不是一种被动的干扰因素[4]。城市建成环境作为人类生活的主要空间,与人因工程学研究较多的作业环境相比,具有更加复杂和多元化的特点。

城市建成环境与人类活动的行为是相互影响、相互制约的,人的行为心理是人与城市建成环境相互联系的纽带,也是建成环境设计的主要依据。1992年斯托克斯(D. Stokols)提出了针对人群尺度促进健康行为的环境干预框架,将健康结果、环境条件和个体行为3种因素共同纳入,为系统性分析建成环境与公共健康的关系提供了理论基础。人类的健康是多因素共同作用的结果,同时受到个体因素、环境因素、行为因素的共同影响,人与环境的相互关系是促进人类健康的核心[7]。一方面,人的需求决定了环境的形式、结构和外观;另一方面,环境也会在一定程度上通过影响人的行为、心理等作用于健康。

总体而言,人因工程学在城市规划中的应用,可以理解为通过规划手段改善建成环境,在城市各个尺度的环境设计中尽可能充分考虑“人的因素”,创造健康、舒适、安全、高效的生活环境和活动空间,来满足人类自身的生理和心理需要,提升健康水平,建设健康城市。

3 城市建成环境与公共健康的关系:多尺度研究实证

建成环境即人造环境,指人类对自然环境改造后形成的环境,包括城市、住房、公共交通、土地利用等。建成环境包含了多维度的要素,不同学科对其关注的重点不同,城市规划学科主要关注的是反映城市和社区物理形态的建成环境要素。在人因工程学的研究中,城市规划对建成环境的干预可以从3个尺度进行考虑:城市尺度、社区尺度、家庭/工作场所尺度。通过对人类生理和心理的正确认识,使建成环境更好地适应人类生活活动的需要。

3.1 城市尺度

在城市尺度的建成环境中,通常包括居民日常工作生活的所有活动空间,目前关注较多的有土地利用布局、交通环境和开放空间。

城市土地利用密度偏低、土地利用功能单一造成的城市蔓延会增加居民的肥胖发病率[8],城市蔓延对居民健康的危害主要在于日常出行过度依赖机动交通,引发体力活动的减少和其他精神压力。也有研究表明,工业用地在城市中的布局会影响居民健康,徐婉君等对长沙市的工业用地进行了不同空间位置的布局模拟,发现合适的工业用地布局模式(远离人口稠密的地区,保证一定的交通运输便利),在未来10年内可以降低由于PM2.5暴露引起的死亡率60.8%,并减轻相关健康问题造成的经济损失6.9亿美元[9]。

交通环境是居民进行各项活动的基础,而选择公共交通的出行方式可以通过增加居民的体力活动和减少污染暴露来改善健康水平。研究发现,每增加1%的公共交通使用,可以增加0.0003%的居民良好的健康水平并改善居民的身体指数(BMI)[10];与小汽车使用者相比,增加公共交通的使用有助于降低超重的风险[11]。而居住地、就业地、商业设施等与公共交通站点的可达性、公共交通与其他交通系统换乘的便捷性,都会影响居民对出行方式的选择。

1 基于多维度和多尺度的“城市健康”模型(图片来源:参考文献[21])

城市中的绿色和蓝色空间会通过遮荫和蒸散作用缓解高温条件下的高温,从而起到调节气候、过滤空气污染物、缓冲噪声等作用,这些生态系统调节服务可以缓解城市环境对居民健康产生负面影响。开放空间还会通过营造景观宜人的活动场所,吸引人们进行社交和体力活动,从而改善居民体质、缓解精神压力、提高认知能力[12]。而城市公园中,与文化和艺术理念相结合的景观,对于改善居民的情绪状态和身体疲劳有重要的促进作用[13]。

3.2 社区尺度

社区的建成环境设计与居民形成积极健康的生活方式密切相关,一般通过提高居民的步行能力和改善饮食行为习惯提高健康水平。

较高的步行水平可以提升居民的身体活动水平,降低肥胖和其他慢性病的风险。人们普遍认为一个交通便利、拥有顺畅的人行道和街道网络的社区,居民可以通过步行前往的目的地众多,促进人们进行更为丰富的活动,提高步行水平。井上(S.Inoue)等对日本社区的研究发现,社区土地的混合使用度高,居民更倾向于步行出行[14]。土地的混合使用会在较短的通勤距离内为居民提供多样化的需求,降低交通拥堵,减少能源消耗,增加居民的交往活动;同时混合用地还有助于构建充满活力的社区中心,形成良好的邻里关系,有益于心理健康。

关于促进健康的饮食行为是社区尺度关注的另一领域。居住在“食物荒漠”社区的居民,健康食物的可获得性较低,通常只能选择热量密集但营养不良的食物,会导致肥胖、心血管疾病和其他慢性病风险的增加[15]。特别是青少年和儿童的饮食环境对其健康具有重要的影响,奥赫里-瓦沙帕蒂(P.Ohri-Vachaspati)等采用自然实验的方法,对儿童进行2~5年的追踪调查,通过分析家庭与食品设施(包括大商场、小型杂货店、便利店和餐厅等)之间最短的步行距离,发现居住在与便利店可达性高的家庭中的儿童,其患超重或肥胖的几率更高;而与出售健康食品的小型杂货店可达性高的儿童,其体重指数较低。可见增加社区环境中获得健康食品的机会,对青少年的健康有促进作用[16]。

2 公共健康视角下城市规划与人因工程学研究的空间尺度

3.3 家庭/工作场所尺度

除了对传统地理空间尺度进行的研究外,也有一些研究开始关注更细微的空间,如对家庭/工作场所的舒适性和空间环境及其对人们健康的作用进行研究。

家庭环境对个人健康结果和行为的改变起着重要的作用,通过对住房的主动设计(active design),改善居民的身体活动指标。经常使用楼梯可以增强居民的身体体能、减轻体重以及降低骨质疏松症等疾病的风险[17]。加兰德(E. Garland)等通过对住房的单元内部进行优化设计,在延迟电梯速度的同时,还在中央楼梯间摆放艺术品,播放音乐,并保证楼梯间的宽敞和明亮,吸引人们使用楼梯,减少电梯或自动扶梯的使用频率。研究发现,一年后居民的楼梯使用频率显著增加,肥胖指数开始降低[18]。

人们平均每天在工作上花费的时间约8~9个小时[19],因此工作场所的环境设计也是促进居民形成健康生活方式的重要空间环境。对工作场所的设计主要集中在工作站、工作楼和工作场所周围环境3个方面,在工作站尺度,通过设置站立式办公桌,或者在办公桌下方安装跑步机,方便员工在工作时使用;在工作楼尺度,通过鼓励员工使用楼梯、在办公楼里设置舒适的休息区或健身中心,促进居民工作间隙的体力活动和社交活动;关于工作场所周围的环境,通过改善居民从工作地到居住地的通勤模式,鼓励采用步行或自行车的主动出行方式,并提升工作地周边的步行环境,促进居民的身体活动[20]。

4 促进公共健康的城市规划与人因工程学的结合路径与策略

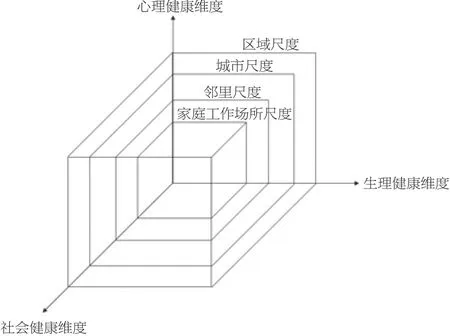

我国与人因工程学院相关的研究近年来主要着力于人机交互和工业设计方面,与工业发展状况密切相关。而国际上的研究分布在计算机软件及计算机应用、医学、自动化技术以及经济管理学科等领域,各领域研究相互之间的关联很强,体系研究更为成熟[5]。结合我国健康城市发展的需要,本文提出基于“多尺度-多维度”的“城市健康”模型框架(图1),这也可视作基于“城市位”的人因工程学模型的拓展版。在每一个空间维度上,可以开展生理、心理和社会维度健康的研究;而就不同的健康维度,也可以观测不同空间尺度下建成环境对公共健康的作用机制。

4.1 研究的空间层次

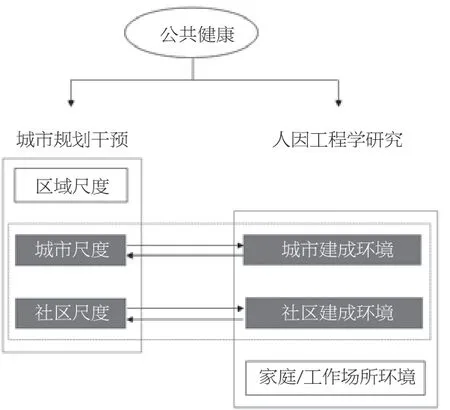

城市规划对公共健康的干预主要体现在3个空间层次上,包括:(1)宏观的区域层面:可以研究慢性病、流行病等与生态环境之间的关系。(2)中观的城市层面:可以在更具体的空间单元,如区县(市)层面,开展各种与环境人群的健康舒适状况与公共设施布局、道路交通系统、绿化与开敞空间系统等的关系研究;(3)微观的社区层面:开展微观物质环境与人群健康的关系研究,如公园等开放空间、健康休闲设施等布局对人的日常活动和社会交往造成的影响,可以开展建成环境与生理、心理健康与社会交往等之间的关系研究。在区域层面上,空间尺度较大,与人因工程学的结合较为松散,更关注生态环境对公共健康与舒适状况的影响。在城市层面与社区层面,通过对建成环境的干预,城市规划与人因工程学的结合更为紧密(图2)。

4.2 健康导向的城市规划与人因工程学研究框架

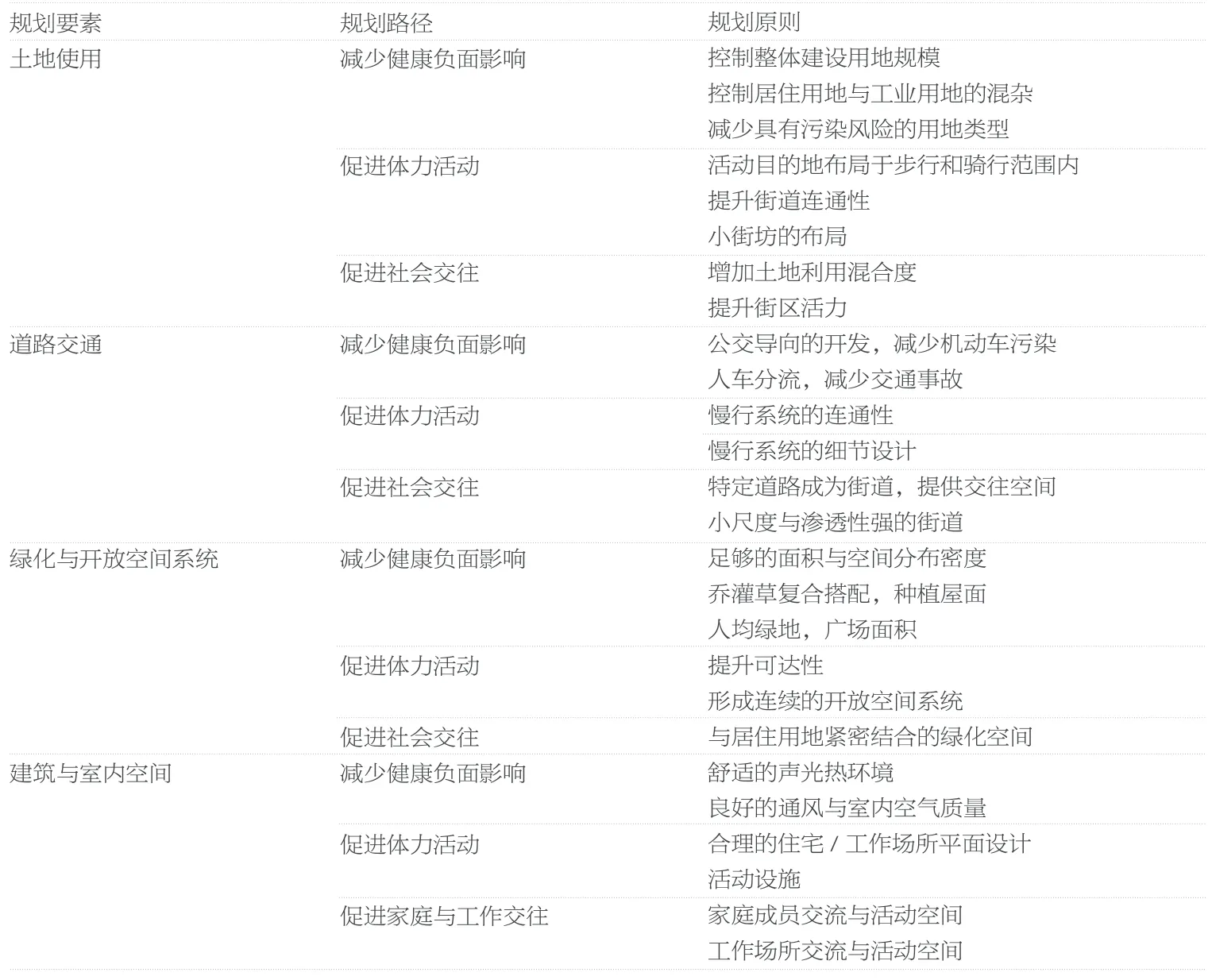

参考国内外相关文献,我们列举了城市层面—社区层面—家庭/工作场所层面影响健康的要素(表1),从中可以看出,建成环境对健康的影响随空间层次的变化而有所差异。从纵向上来说,这种影响贯穿各个空间层次。在城市和社区层面,城市规划中的土地利用、设施布局、道路交通等对公共健康的影响非常显著,而在家庭/工作场所层面,生活方式,尤其是体力活动等受建成环境的影响更为显著。

从生理健康的维度来看,首先,清洁无污染的大气、水和土壤环境是人体健康的基本保证;其次,提高免疫力、增强体质需要体育锻炼,运动设施的可达性会影响人的体力活动。最后对于疾病的治疗和预防,需要社会拥有健全的、高质量的医疗卫生服务体系。此外,在压力释放和调整心态方面,社会交往与休闲娱乐设施布局起着重要作用。人在城市中以社区为单位聚居,人体健康与社区的关系和健康的社区交往网络塑造会直接影响人的心态。城市规划作为物质空间规划的主要手段,包含了土地利用、道路交通、绿化与生态空间、休闲娱乐设施、体育锻炼场所和设施规划、医疗卫生设施布局、社区规划等内容,均会对公共健康产生重要影响[22]。健康城市的建设需求和公共健康的提升,需要城市规划与人因工程学的结合作为实施手段,来营造一个能够促进人类健康体魄、形成积极心态和健康行为的现实物质空间。

表1 “城市健康模型”中的多层次决定因素(来源:依据参考文献[21]编辑)

表2 健康导向的城市规划与人因工程学干预路径要素、路径与原则(来源:依据参考文献[21]编辑)

在城市层面,注重改善空气和水环境质量、集约节约使用土地、保护耕地和森林资源,减少城市污染。改善职住分离现象,提倡公交导向的开发,减少小汽车使用等,提升卫生、教育、娱乐等服务设施的设置和可通达性。在社区层面,通过规划提升社区环境的吸引力,强化土地的混合利用与服务设施的多样性,注重培养和促进良好的邻里关系和社会互助网络。社区建设注重各类生活服务设施和公共活动空间规划,考虑邻里照看和对公共活动空间的自然监护。提高社区安全性,改善交通组织,对机动交通进行限速,给予步行和骑自行车交通优先权等。在家庭/工作场所层面,城市规划与人因工程学的干预会影响人的行为与生活方式。鼓励并提倡健康的生活方式,注重住房、服务设施的舒适性与可达性,创造美观、安全便捷的交通环境,减少汽车依赖,鼓励步行、骑自行车出行;注重健康住房,改善居住质量。将健康导向的原则贯穿于各个层面。

4.3 健康导向的城市规划与人因工程学干预路径

城市规划和人因工程学对公共健康的影响主要通过空间规划,对城市环境、人的行为模式、心理状态等方面产生影响,其对公共健康的路径可以主要归结为三类:一是减少对健康的负面影响,主要是促进健康的生态环境,减少污染物的排放,采取一定的防护措施和规划方法,避免污染物扩散至人群聚集的地方,减少人体对颗粒物的吸入等[23]。其次是减少交通事故的概率,避免人员伤亡。二是促进体力活动,提高人们进行体能活动的意向、时间和频率。三是促进家庭/社会交往,有助于建立良好的社会网络,减少心理疾病的发生(表2)。

土地使用对生态环境和公共健康的影响十分显著。就市域尺度而言,应严格控制城镇建设用地占总用地的比例,亦即在城市总体规划阶段界定的“国土开发强度”,以确保生态环境的容量与安全。在土地使用类型中,工业用地和交通用地存在污染隐患,部分商业设施用地(如打印店、干洗店、照片洗印店等)、市政设施用地(如垃圾填埋场或焚化厂、垃圾转运站、污水处理厂、加油站)和物流仓储用地(如危险品仓库、物流配送中心)等具有一定污染风险,应对其规模进行严格控制。尤其避免居住用地与这些用地的距离过近,应设置足够的防护距离,避免潜在的污染风险。在促进体力活动和社会交往方面,规划规定土地使用类型应在步行和骑行范围内增加不同人群的活动目的地,例如,日常生活所需的菜市场、便利店、大中型超市、电信网点、诊所药店等设施,均有利于降低家庭非通勤类机动车出行能耗;幼儿园、中小学、书报亭等功能性目的地将鼓励学生步行或骑行上学,可以促进不同年龄段人群的日常体育活动[23]。街道的连通性和小街坊的布局对强化可步行性非常重要,并有利于促进社会交往。在规划设计中,应鼓励居住、商业、文化、办公等使用的有机混合,对提升街区活力十分有利。

5 总结

作为源于工业工程领域的设计,逐步向建筑设计、景观设计拓展,人因工程学产生以来一直以日益满足人的需求、创造舒适宜人的生活环境为主题,其目标与健康城市规划不谋而合。本文基于建成环境与公共健康的研究,寻找城市规划与人因工程学的结合点,希望将人因工程学的研究尺度进一步拓展至城市尺度,在更大的空间尺度上实现促进公共健康的建成环境建设,不断完善我国的人因工程学科体系。□