人因工程学导向的循证设计方法在主动健康环境营造中的整体设计路径初探

2021-04-02褚英男宋晔皓赵金彦金海燕CHUYingnanSONGYehaoZHAOJinyanJINHaiyan

褚英男,宋晔皓,赵金彦,金海燕/CHU Yingnan, SONG Yehao, ZHAO Jinyan, JIN Haiyan

1 研究背景

随着极端天气、大气升温等天气现象逐步加剧,气候变化问题已成为当今国际关注的焦点问题。2016年中国总体碳排放总量达97亿吨,位于世界首位,人均碳排放6.91吨/年,已超过法国、英国等欧洲国家,成为碳排放大国[1]。我国自“十一五”期间提出“节能减排”的发展目标,并承诺将于2030年使CO2排放达到峰值,单位国内生产总值CO2排放比2005年下降60%~65%。而2020年9月,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上进一步提出了“努力争取2060年前实现碳中和”的宏伟目标,这对我国全行业碳排放提出了更高的要求。

另一方面,人类社会活动多至90%的时间都身处室内环境[2],室内空气质量、声光热等物理环境与健康水平直接相关。我国在2016年底颁布的 《“健康中国2030”规划纲要》将提高我国人民健康水平作为国家战略,突出建设健康环境的重要性,要求把健康融入城乡规划、建设、治理的全过程,促进城市与人民健康协调发展。建筑与人居环境对人体健康影响的关键作用逐步凸显。此外,习近平总书记在2016年全国卫生与健康大会上提出“大健康、大卫生”的核心理念[3],强调将尚未患病的老人、儿童、亚健康人群等疾病易感人群也包含进服务范围中,这将健康领域从疾病管理拓展到被动防治与主动恢复相结合的范围,扩展了健康服务的内涵[4]。

因此,针对城市人居环境,在合理降低资源消耗的前提下,降低建筑环境的被动致病风险,提升空间环境的主动健康促进潜力,将是当前建筑研究的重点内容。

当前针对降低建筑环境致病性风险的研究已不断深入,诸如在室内空气质量、温度湿度环境水平、声光物理环境限制等领域,均有相对丰富的研究。2017年,我国发布并实施健康建筑技术标准《健康建筑评价标准》(T/ASC 02-2016),结合我国建筑产业发展现状,对建筑室内环境在空气、水、舒适、健身、服务、人文等6个领域存在致病性风险的关键指标进行了系统梳理与限值要求。

另一方面,当前健康的定义已突破疾病症状的缓解,例如,世界卫生组织对健康的定义强调了主动积极的生活状态:健康是一种状态,包含了人体、精神和生存社会的舒适度,而不仅仅限于没有生病或身体虚弱[5]。在主动健康研究方面,传统对单一的温度、湿度指标的控制则并不具有显著优势,而从建筑整体角度出发的整合设计,则可以起到通过整体环境优化,从而对内部适用人群具有积极影响的条件[6]。

因此,针对建筑环境主动式恢复性特征及设计策略的研究将有效补充建筑健康领域的理论及外延,探索建筑作为改善人体精神状态及行为绩效的可行路径及核心整合策略,是当前建筑研究领域的前沿问题。在综合平衡能源资源消耗的基础上,探索建筑空间如何更好地促进主动健康水平,促进高质量健康室内环境,是建筑与环境未来重要的结合点。

2 人因工程学导向的循证设计方法

2.1 基于实践的早期探索

人居环境对主动健康的影响研究,早期以建筑师结合自身经验进行的建筑实践探索为主。其中知名度较高的应属阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)设计的芬兰帕米欧结核病疗养院项目(Paimio Sanatorium)。该项目通过充分结合自然采光、通风环境,并结合建筑颜色及细部构造设计[7]营造出舒适感极高的健康恢复空间。

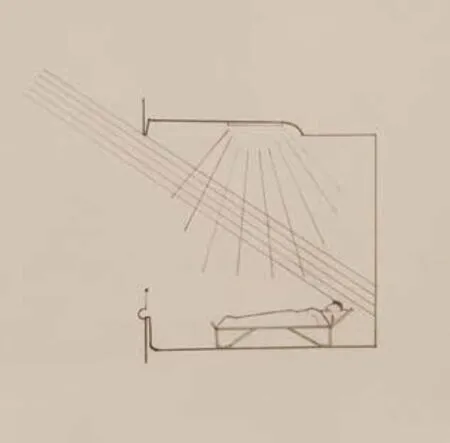

随着维生素D的发现以及“日光疗法”的兴起,人们对日光及自然环境的健康效应产生了浓厚的兴趣,这也是建筑师的设计出发点之一。在早期的一系列设计草图上,可以清晰地看到每个病房单元的空间、门窗、病床布局等细节均充分考虑对日光的充分利用,保障病人能够充分享受日光环境。清晨的阳光可以照射到整个病床;午后的阳光则照亮病房的前部与中部休息区。木质双层玻璃窗整合带有垂直开启的窗格实现自然通风,外部遮阳百叶可以调节进光[8](图1、2)。

此外,建筑空间作为实验环境的思想同样开始萌芽。20世纪初期欧文·威廉姆斯爵士(Sir Owen Williams)设计了先锋建筑中心(Pioneer Health Centre),将自然通风、充足光线作为核心建筑要素,为著名的佩克汉姆实验(Peckham Experiment)行为健康恢复实验提供了长期的建筑载体,探索建筑环境作为自愈空间有无影响医学观测的可行性[9]。该建筑采用当年最新的结构形式及玻璃幕墙屋盖系统,营造了一个充满自然阳光的室内空间,两侧设置侧高窗,使得新鲜空气可以流入室内。此外,建筑专门设置了供科研工作者进行观察的实验房间,使得实验人员可以在不干扰被试群体活动的条件下开展观测,记录被试者的活动特征,为健康实验研究提供了物理条件。虽然由于外部条件变化与实验手段的限制,该项目于1950年结束,但其在建筑技术与社会实验耦合、以及人因导向的环境设计上具有开拓性。(图3、4)

1960年代,随着世界各地医疗服务设施的大规模建设,英国的著名学者及医院建筑师理查德·卢埃林-戴维斯勋爵(Lord Richard Llewelyn-Davies) 结合多年英国本土医疗机构设计及后评估的经验及数据,系统地提出包含自然光、噪声、自然光线及热舒适等建筑物理环境在医院建筑及人员健康恢复中的重要意义[10],并强调建筑作为集成的复杂系统,在考虑各指标的参数限值同时应注重建筑整合策略的有效性[11]。结合他与纳菲尔德 (Nuffield)基金会多年的合作及医院调研工作的基础上,整理出版了《医院功能与设计研究》(Studies of the Functions and Design of Hospitals),为医院的建设提供了系统的指导。在医院本体发展、医疗活动组织开展等基础的医院设计内容之上,增加了医院室内物理环境提升的专题内容,对舒适的医院病房环境营造策略进行了系统性梳理,并强调自然通风采光、舒适安静的室内环境有助于患者的改善。

2.2 建筑环境的循证设计方法

循证设计方法(Evidence-Based Design,EBD)基于乌尔里希(R. S. Ulrich)等学者开展的针对环境与人体生理相互作用的定量研究而提出,强调环境的设计与营造应基于实证而非模糊的经验决策。最著名的研究是乌尔里希教授在1984年对英国某医院恢复病房病人的调研[12],通过对比两个术后恢复病房内病人的止痛剂用药剂量及室内外环境特征差异表明,窗外景色为自然景色比窗外景色为砖墙的房间患者止痛剂摄入量显著降低,即窗外的自然风景缓解了术后病人的疼痛感,这也提供了环境对人体生理影响的直接证据。

近年,随着科研手段的丰富、卫生医疗以及环境监测手段的发展,围绕建成环境健康影响的研究取得了一系列重要成果。

一方面,室内物理环境的改善,能够缓解致病因素条件,降低疾病发生的风险。世界卫生组织研究表明,充足的室内自然光可以有效降低发霉、细菌滋生等情况[13],从而使哮喘和呼吸道疾病发病率减半[14],同时自然光可以促进维生素D的吸收,改善疲劳、消极情绪等[15]。高温、寒冷、温差过大的室内热环境与心脑血管疾病有较强关联[16],适宜的室内温度环境有助于降低心脑血管疾病的发病率和致死率[17]。

1 帕米欧疗养院病房剖面设计草图

2 帕米欧疗养院病房实景(1.2图片来源:参考文献[8])

另一方面,建筑适宜的自然光环境、热舒适度、空气质量参数控制,有效促进学习效率和工作质量,相关研究已经证明核心参数之间的影响效果。靠近外窗并有良好自然光接获得,其工作效率较在内部无自然光获得时高20%[18]。而处在自然光环境下比人工光环境下工作的人具有更好的睡眠质量及精神状态,具有较高的觉醒度[15],平均睡眠时间增加46分钟;良好景观视野及植物景色可以使人对压力和疲劳的恢复程度显著提高[16]。此外,室内CO2浓度较高时,人的注意力会急速下降[19]。优化的空气质量条件下,人的工作效率及任务完成能力有大幅提升的潜力[20]。

2.3 建筑评价体系的健康关注

当前国际国内已有一系列建筑评价标准体系,各标准中有一系列涉及健康主动的相关参数与要求,例如,主动式建筑评价体系、WELL建筑评价体系对建筑健康环境进行了限值要求,我国绿色建筑评价体系中也有相关涉及主动健康环境的内容。

主动式建筑(Active House)起源于欧洲布鲁塞尔,其核心是在建筑的设计、施工、运营等全寿命周期内,在关注能源和环境的前提下,以建筑室内的健康性和舒适性为核心,以实现人的主动健康(well-being)为目标的一种建筑类型。该建筑理念以室内充足自然光线、环境均匀光分布、舒适温湿度水平及空气污染物限值为健康主要相关因素[21]。我国在2020年颁布了《主动建筑评价标准》(T/ASC 14-2020),对评价体系内部各参数进行了优化,适合我国国情特点与气候环境。

美国WELL健康建筑标准则是当前国际影响力较高的综合健康建筑评价标准,包含关注空气、水、光、舒适在内的环境指标以及营养、锻炼、头脑在内的主观缓解指标,促进低致病风险、健康的生活环境。针对已有健康建筑的后评估问卷调研发现,健康建筑由于其对环境参数的控制,内部使用人员在环境满意度、合作创新性、工作效率等方面得到了提升[22]。

3 先锋健康中心室内中庭(图片来源:https://www.ribaj.com/buildings/peckham-pioneer-health-centre)

4 被试活动观察与特点记录(图片来源:https://www.iconeye.com/opinion/icon-of-the-month/pioneer-healthcentre-in-peckham)

我国的《绿色建筑评价标准》中绿色建筑定义在“四节一环保”的基础上增加了健康、适用、高效的使用空间要求,加强了对健康的关注,并在健康舒适部分提出了室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内湿热环境4个评分项,为室内环境健康降低疾病发生几率提供了指标限值。另外,我国发布并实施的健康建筑技术标准《健康建筑评价标准》(T/ASC 02-2016),结合我国建筑产业发展现状,对建筑室内环境在空气、水、舒适、健身、服务、人文等6个领域存在致病性风险的关键指标进行了系统梳理与限制要求[23]。对已通过认证的健康建筑的实地检测数据表明,室内控制质量、污染物水平较普通建筑有明显的控制,环境品质及舒适度均有所提高[24]。

3 结合实证研究的整体设计路径

基于人因工程学方法及循证设计理论引入了人的相关指标与健康状态作为作用目标,是对传统的“建筑空间—物理环境”的研究框架的拓展。依托当前科研领域在“建筑空间—物理环境”的耦合影响及“物理环境—生理活动”的定性研究基础,尝试建立“建筑空间—生理活动”的影响因素体系,进而探索有效建筑设计策略。相应的,主动健康环境营造的建筑策略研究应分解为核心要素、影响特征、耦合策略3个部分:首先,通过已有数据库研究与文献调研,将建筑参数与环境和人体生理参数建立联系,梳理主动健康环境的核心要素;其次,建立相应实验平台,开展定量实验梳理人体生理环境与相关参数间的耦合特征;第三,利用智能算法与建筑物理性能模拟技术,针对确立的优化目标与任务开展多目标导向的策略耦合研究,技术路线如图5所示。

3.1 主动健康环境核心建筑要素提取

首先应对已有数据库项目进行归纳总结,识别与主动健康影响较大的关键建筑要素。依托主动式建筑数据库、高性能建筑实践数据库及各类项目开展数据采集与收集并进行模拟分析,通过环境数据采集、建筑形体参数与设备系统采集与建模、建筑物理性能模拟分析等手段,结合文献调研与综述,针对建筑空间形态、物理环境、使用控制等方面厘清健康环境与可持续性能相关核心要素与建筑要素的耦合关系特征,梳理可持续性能关键建筑参数,为主动健康维持相关参数的研究提供空间与环境数据信息支撑。

3.2 实验平台建立与定量实验研究

5 主动健康导向的建筑室内环境整合设计研究技术路线(绘制:褚英男)

基于已有主动健康建筑设计成果及相关因素的归纳,建立基于实际情景的可调节主动健康建筑实验平台,量化研究建筑环境要素对人体健康机能影响的关键特征。实验平台整合声、光、热等物理环境调节工具及各类环境监测传感器,并利用标准空间模拟会议情景、展览情景、办公情景、户外情景以及密闭空间等典型空间类型及情景环境,并设置对比组,保障环境条件一致的变量控制对比实验。

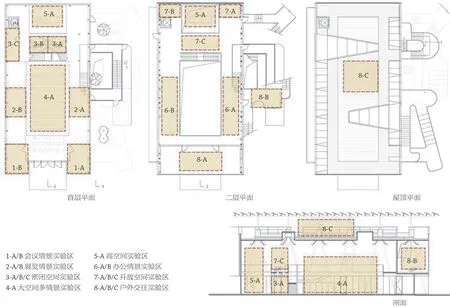

考虑不同气候区的核心差异与示范性特征,首个实验平台拟在寒冷地区建立,实验平台相关平面及空间效果(图6-8)。该实验平台外围护在立面、屋面等处设置可调遮阳通风智能控制表皮,对室内环境进行精确化控制。内部设置办公空间、开放空间、高空间、半室外空间等8组典型公共建筑空间对比实验区,并整合温湿度、室内空气质量、等一系列环境传感系统,满足针对人体健康相关实验的主要实验条件(图9)。

依托不同的建筑空间形态及使用场景,结合各对比组对建筑物理环境因素的差异化控制,利用面部微表情智能识别系统、人体生物电指标测量系统以及压力恢复及任务评估相关心理学量表,开展针对使用人群生理指标、行为模式以及任务处理能力的量化对比实验,厘清人体生理指标的差异规律,并梳理建筑环境要素对人体健康机能影响的量化关键特征。

3.3 基于多参数空间原型的多目标耦合优化

由于建筑为复杂性系统,实际项目往往并非室内环境的单一目标任务,而是兼顾造价、能耗、舒适等多个因素。这其中不同目标也存在负相关等情况。因此研究建筑整体设计策略时应探索多目标导向的复杂决策方式。依托Rhino软件,建立公共建筑典型空间原型的多变量模型,并利用Grasshopper平台中的Ladybug及Honeybee、DIVA等插件对多参数模型进行可持续性能模拟分析,生成相应结果。另一方面,针对人体健康影响相关特征,归纳整理主动健康环境主要优化目标耦合关系及参数变量范围,并确立多目标优化任务。利用Grasshopper平台结合遗传算法的Octopus等插件进行多目标优化计算,通过迭代计算获得各优化目标的Pareto非支配解集,并梳理非支配解集中各模型变量的分布范围,梳理相应设计策略及组合规律,并最终得到主动健康导向的整合设计策略。

梳理主动健康导向的整合设计策略,调节现有建筑实验平台相关要素指标,并进一步开展情景体验实验,实测验证相关策略的有效性。同时进行相关策略的优化调整,提高相关设计策略的必要性。最后系统梳理有效建筑设计策略体系,形成可以指导实践的促进主动健康的整合策略,为今后建筑工作提供有效的数据及策略。同时整理与之相关的建筑环境要素与人体机能作用特征,为今后进一步深入研究建筑主动健康影响提供路径指引。

6 实验平台东立面效果

7 实验平台室内大厅效果

8 实验平台二层回廊效果(6-8绘制:孙菁芬)

4 结论

针对建筑对人体健康影响的关注的不断提升,从人因工程学导向的循证设计方法的发展历程来看,主动健康导向的建筑设计策略与传统物理环境优化导向的策略研究路径存在差异,一方面由于其关注点为人本体的生理改善,复杂性有所提升;另一方面,健康环境往往与其他诸如能耗、环境等目标存在关联性,单一变量研究较难形成有效的设计策略体系。因此,包含主动健康环境核心建筑要素提取、实验平台建立与定量实验研究、基于多参数空间原型的多目标耦合优化3个关键环节的建筑主动健康环境营造整体策略研究的基本路线显得尤为重要,是开展主动健康环境营造的可行路线指引。□(致谢:感谢清华大学建筑设计研究院有限公司孙菁芬主任对本研究的支持并提供相关图纸。)

9 实验平台内部情景实验空间分布(绘制:褚英男)