1961~2018年长白山区不同等级降水时空变化特征

2021-04-02王延吉神祥金姜明

王延吉 神祥金 姜明

中国科学院东北地理与农业生态研究所,长春 130102

1 引言

IPCC第五次报告指出,最近100年全球平均陆地和海洋表面温度升高了约 0.85°C(0.65~1.06°C)(IPCC,2013)。受全球气候变暖的影响,海平面气压场重新调整,全球季风及季风降水对气候变暖呈现不同的响应,导致地球系统水循环加速,影响了全球降水的变化(王英等,2006)。受海陆分布、地形、海拔和纬度等因素的影响,不同区域降水也发生了显著的变化,表现为中高纬度陆地降水增加,热带和副热带降水减少,极端强降水事件增多(Trenberth,2011; 郑石等,2018)。全球气候变暖的背景下,降水时空变化的不均匀性变得更加显著(Liu et al.,2005; 白静漪和管兆勇,2014)。按不同降水量等级可将降水分为不同等级降水,不同等级降水由于存在不同程度的变化趋势和波动特征,在不同地区能够对区域气候、生态系统和人居环境等造成较为显著的影响(Goswami et al.,2006;翟盘茂等,2007)。例如,强降水的增多可能在短时间内造成洪涝的发生,而小降水事件的减少可能会导致干旱的发生(Trenberth,2011; 黄刚和温冠环,2013)。探究区域不同等级降水的时空变化特征,对明确降水量与降水天数、降水强度之间的关系,进一步揭示气候变化规律,提高降水预测能力等具有十分重要的意义。

长白山区是松花江、鸭绿江及图们江的发源地,为东北地区的重要水塔、淡水资源储备基地,也是集水源涵养、水土保持和生物多样性保护等多种生态功能于一体的重要生态功能区(刘雅各等,2019)。目前,围绕长白山区开展的大量研究,多侧重在长白山气候的历史演变、气候要素的变化趋势以及周期变化等方面(王纪军等,2009; 于秀晶等 ,2015), 如 胡 乃 发 等 ( 2010) 研 究 表 明1959~2006年长白山地区生长季降水量在年际间存在周期性变化;孙凤华等(2007)认为长白山区降水量在不断减少的趋势下,降水事件有向极端化发展的迹象;刘雅各等(2019)研究发现长白山区年降水日数发生显著减少,单次降水事件的降水强度在改变,小量级降水事件的发生频率逐渐降低;吕昕航等(2016)研究得出长白山四季降水量呈现不同的变化趋势。然而以往研究多是针对长白山区总降水的时间变化进行研究,很少从不同等级降水的时间和空间变化方面来全面分析长白山区降水时空变化特征。已有研究表明,我国不同地区降水量和降水日数的变化在不同等级上并不具有同步性,且在不同季节内的变化特征也不一致(Zhai et al.,2005; 贺伟等,2013; 胡钰玲等,2017)。例如,严中伟和杨赤(2000)首次揭示了中国区域微量降水显著减少而暴雨事件有所增强的规律;Qian et al.(2007)通过进一步分析指出中国区域内小雨和中雨事件发生频率显著减少而暴雨事件呈增加趋势。陈海山等(2009)研究发现中国不同等级降水变化特征在不同地形区有所不同,且具有明显的季节差异。作为我国重要的地形区,长白山区是我国东北乃至东北亚的气候敏感区和脆弱区,目前有关长白山区不同季节的不同等级降水时空变化特征尚不明确。全球气候变暖背景下,降水变异性正逐渐增强,因此利用最新的长时间序列降水数据,对长白山区不同季节的不同等级降水的降水量、降水天数以及降水强度的时空变化特征进行分析,有助于全面了解长白山区降水的历史变化特征。

基于此,本研究采用1961~2018年长白山区32个气象站站点的逐日降水数据,对长白山区不同季节不同等级降水的降水量、降水天数的变化规律进行研究。研究结果对于揭示长白山区降水的时空变化特征,提高该地区对气候变化的适应性以及了解中国东北地区乃至整个东亚地区的气候变化规律具有重要意义。

2 资料与方法

2.1 研究区概况

长白山是东北最高的山,北起黑龙江省三江平原南侧,向南延伸至辽东半岛与千山相接,地处北半球中高纬度区域,海拔范围约500~2600 m(如图1)。长白山地形地貌类型复杂,山地、谷地和丘陵等相间分布,自西向东依次包括完达山、老爷岭、长白山、张广才岭和哈达岭等平行的断块山地(王纪军等,2011)。长白山区位于全球性季风气候的东北边缘,跨温带和中温带,属于温带湿润性季风气候(李明等,2011),冬季漫长寒冷,夏季短暂凉爽。长白山区年均降雨量为600~1100 mm,由于受地形的影响,不同海拔高度降雨量存在差异性(胡乃发等,2010)。长白山区植被资源丰富,包括从温带到极地的所有的植被类型,典型植被有红松阔叶林、针叶林、岳桦林、草甸、高山苔原等,且具有明显的垂直分布规律(侯光雷等,2012)。

2.2 数据来源及研究方法

本文所用的降水数据是长白山区32个气象站点的逐日降水数据,该数据来源于国家气象科学数据中心(http://www.cma.gov.cn[2020-06-08]),所有气象站点均未发生过变迁,且降水数据均已采用 Wang and Gaffen(2001)的方法进行了均一化处理(Shen et al.,2014,2018)。本研究依据国家标准《降水量等级》(GB/T 28592-2012)的 24 h降水等级划分标准,将降水量大于0.1 mm的日数称为降雨日。为保证对所有等级降水量进行分析且结果具有连续性,本文参考以往的研究将不同等级降水量分别定义(Fu et al.,2008; 白静漪和管兆勇,2014; 唐宝琪等,2015; 韩芳和李丹,2019; Zhang et al.,2019; Kong,2019a),日降水量在 0.1≤降水量<10 mm 为小雨,10≤降水量<25 mm为中雨,25≤降水量<50 mm为大雨,降水量≥50 mm以上为暴雨。年均降水强度为年总降水量与总降水天数的比值,不同等级降水强度为各等级降水总量与降水日数的比值(徐新创等,2014)。在此基础上,本研究统计了各站点逐年降水量及小雨、中雨、大雨和暴雨降水量和降水天数,并计算出相应的降水强度。

本文采用线性回归法对长白山区降水变化趋势进行分析,并利用Mann-Kendall方法对变化趋势的显著性进行检验。此外,本文利用克里格插值法对降水数据进行空间插值(网格分辨率为1 km×1 km)(冯锦明等,2004; 张艺玄和胡正华,2019),并根据插值结果分析长白山区降水变化的空间特征。参照已有关于区域不同等级降水变化特征研究的方法 ( Fu et al.,2008; 艾 卉 等 ,2009; 贾 文 雄 ,2012;Jiang et al.,2014; 白静漪和管兆勇,2014; Ma et al.,2015; 唐宝琪等,2015; 王芬等,2015; 卢珊等,2018;Kong,2019b),本文利用长白山区所有气象站(某一降水等级或总降水事件)降水和降水天数的算数平均值来近似代表长白山区整个区域(某一降水等级或总降水事件)的平均降水和降水天数。此外,为了避免降水变化的年代际间的转变以及长时间序列数据可能冗杂多种尺度的时间信号对降水趋势结果的影响,本文采用了九点二项式滑动平均方法(Liu et al.,2004; Shen et al.,2014,2018)来进一步分析近60年长白山区降水变化特征。文中四季划分为:3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季,12月至次年2月为冬季。

3 结果分析

3.1 长白山区不同等级降水多年平均状况

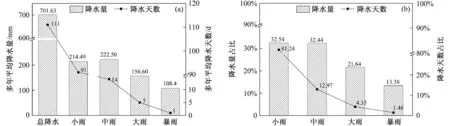

近60年,长白山区多年平均降水量为701.63 mm,平均降水天数为111 d,平均降水强度为6.53 mm/d。在不同等级降水方面,中雨年均降水量占总降水量比例最大(31.7%),降水量达到156.60 mm,其次是小雨、大雨和暴雨。在不同等级降水天数方面,小雨降水天数占总降水天数的81.9%,达91 d,而暴雨降水天数仅为1 d(表1)。就不同季节降水而言,长白山区夏季降水量最多(433.18 mm),占全年降水总量的61.7%,降水天数占全年总降水天数的38.6%(约43 d);冬季降水量最少,仅占降水总量的3.74%。各等级降水中,夏季中雨降水量所占的比例最大(30.4%),其次是大雨,暴雨和小雨次之。在春季、秋季和冬季不同等级降水量及天数的占比大小依次为小雨>中雨>大雨>暴雨(图2),即在夏季,中雨的贡献最大,而在春季、秋季和冬季主要以小雨降水事件为主。

图1 长白山区及气象站点空间分布Fig.1 Spatial distribution of meteorological stations in Changbai Mountain

近60年来,长白山区多年平均降水量和降水天数呈现南多北少的分布格局(图3)。平均降水量和降水天数最高值出现在辽宁和吉林交界处的鸭绿江流域,降雨量超过1000 mm,最低值出现在黑龙江省内图们江流域。这种降水分布特征可能受东亚季风气流对水汽和热量输送的影响,东亚季风气流由南向北推进最先到达长白山区南部,使得该区域出现降水的最高值(孙力等,2003)。

不同等级多年平均降水量和降水天数在空间上呈现自东向西逐步减少的分布格局,在南北方向上,小雨和中雨降水量主要集中在长白山区的北部和中部,且小雨发生最为频繁,大雨和暴雨降水量则多集中在长白山区的南部(图3)。这种分布规律可能是因为长白山区北部气温低于南部,更易降低到露点温度,从而导致小雨事件频发(张杰等,2010;沈柏竹等,2011)。分析不同等级降水事件变化特征,结果表明长白山区不同等级降水量和降水天数均呈现南多北少的空间差异,随着降水等级的增加,降水量和降水天数分布的高值区域主要集中在长白山区南部。长白山南部区域的降水主要受西风带波动与季风气流共同作用,导致中雨及以上降水量更多,而北部区域频繁的受西风带波动影响,导致了小雨降水量的北多南少(Wang et al.,2010; 张杰等,2010)。

3.2 长白山区不同等级降水时间变化特征

1961~2018年,长白山区年均降水量呈现下降趋势(−0.31 mm/a),降水天数呈现显著的减少趋势(−0.16 d/a),而平均降水强度则呈现不显著的增加趋势(图4)。不同等级降水变化方面,小雨、中雨和大雨年均降水量和天数均呈下降趋势,而暴雨年均降水量和降水天数变化呈增加趋势(图4)。九点二项式滑动平均结果表明长白山区不同等级以及不同季节降水事件呈现轻微的波动状态,变化趋势的显著性水平与线性趋势分析结果相一致,年均降水量变化趋势呈不显著的下降,年均降水天数呈显著的减少趋势,小雨降水天数呈极显著的下降趋势,这也进一步验证了线性趋势分析结果的可靠性。本文研究结果表明,长白山区年均降水量和降水天数的减少可能是受小雨、中雨和大雨降水量和降水天数减少的影响。这与胡乃发等(2010)得出的近50年长白山区年均降水量序列整体呈下降趋势的结论相一致。近几十年东亚夏季风有所减弱,而东亚夏季风气流的减弱导致净水汽收入的减少,可能导致了长白山区降水量减少( Kripalani and Kulkarni,2001; Kumar and Dash,2001; 陈桦等,2006)。对于不同等级降水事件变化的差异,分析其原因可能是与大气中的温度和湿度的垂直分布有关。受大气静力稳定度变化的影响,近几十年长白山区大气静力稳定度减弱,垂直上升运动增强,降水强度增强,降水分布向强度较大的降水事件偏移,不利于小降水事件的发生,导致长白山区小雨降水事件减少。此外,长白山区不稳定的层结对流活动旺盛,利于强降水事件的发生,可能解释了长白山区暴雨降水事件增多的原因(黄刚和温冠环,2013)。

表1 1961~2018年长白山区不同等级降水多年平均降水量和降水天数Table 1 Multiyear average of the amount and days of the different grades of precipitation in Changbai Mountain from 1961 to 2018

图2 (a)不同等级降水多年平均降水量和降水天数及其(b)所占总降水量和降水天数的比例Fig.2 (a) Multiyear average of the amount and days of precipitation with different grades and (b) their proportions in total precipitation and days of precipitation

图3 1961~2018 年长白山区(a、f)总降水、(b、g)小雨、(c、h)中雨、(d、i)大雨、(e、j)暴雨的多年平均降水量(上排)和降水天数(下排)空间分布Fig.3 Spatial distributions of multiyear averaged amount (upper) and days (lower) of (a,f) total precipitation,(b,g) light rain,(c,h) moderate rain,(d,i) heavy rain,and (e,j) rainstorm in Changbai Mountain from 1961 to 2018

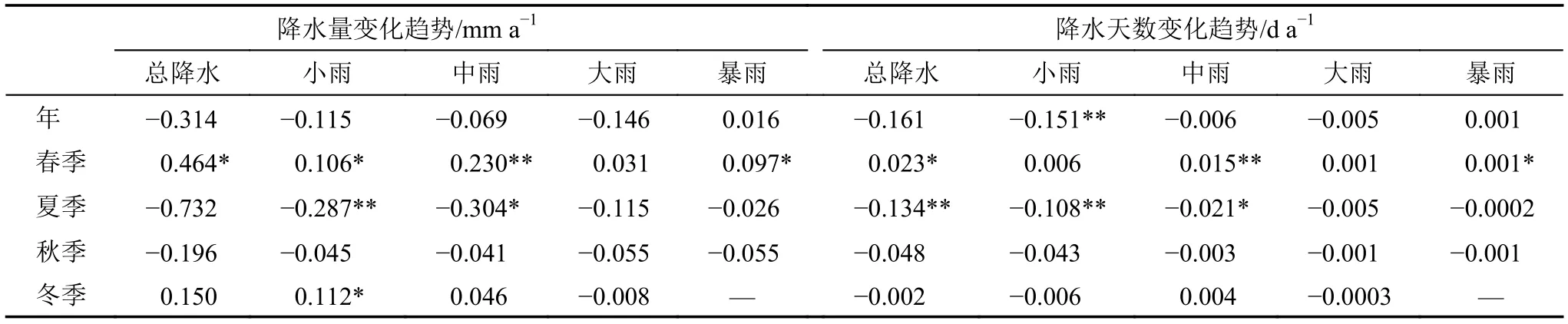

通过分析对长白山区四季降水事件的变化,可以发现长白山区不同季节降水变化趋势差异较为明显(图5)。具体表现为春季和冬季降水量呈增加趋势,其中春季降水量增加达到显著水平(p<0.05);夏季和秋季年均降水量和降水天数均呈现减少趋势,其中夏季降水天数的减少趋势(−0.13 d/a)达到了极显著水平(p<0.01)。在不同等级降水的降水量和降水天数变化方面,春季各等级降水的降水量和降水天数均有所增加,其中,中雨降水量和降水天数呈极显著的增加趋势,暴雨降水量和降水天数呈现显著的增加趋势;夏季小雨降水量和降水天数下降趋势达到极显著水平,分别为−0.287 mm/a和−0.108 d/a,中雨降水量和降水天数呈显著的下降趋势(−0.304 mm/a和−0.021 d/a)(p<0.05)(表2)。由此可得出,年均小雨、中雨和大雨降水量和降水天数的减少主要体现在夏季和秋季小雨、中雨和大雨降水量和降水天数的减少;年均暴雨降水量和降水天数的增加主要体现在春季暴雨降水量和降水天数显著的增加。本文得出的春冬和夏秋降水量呈现相反的变化趋势与贺伟等(2013)研究结果一致。李邦东等(2013)通过分析近50年东北地区不同类型和等级降水事件变化特征,揭示出该区域春季和冬季降水量增加主要受降水强度增加的影响,夏季和秋季降水量减少是由于降水频次减少导致的;而孙力等(2003)认为不同季节间东亚夏季风减弱的程度不同引起水汽总收入减少程度不同导致各季节间降水变化趋势存在差异。

图4 1961~2018 年长白山区(a、b、c)总降水、(d、e、f)小雨、(g、h、i)中雨、(j、k、l)大雨、(m、n、o)暴雨的多年平均降水量(左列)、降水天数(中列)和降水强度(右列)时间变化。黑粗线为九点二项式滑动平均曲线Fig.4 Temporal variations of annual precipitation amount (left panel),days (middle panel),and intensity (right panel) of (a,b,c) total precipitation,(d,e,f) light rain,(g,h,i) moderate rain,(j,k,l) heavy rain,and (m,n,o) rainstorm in Changbai Mountain from 1961 to 2018.The thick black line is the result of smoothing with a 9-year binomial filter

图5 1961~2018年长白山区(a、b)春季、(c、d)夏季、(e、f)秋季、(g、h)冬季降水量(左列)和降水天数(右列)时间变化。黑粗线为九点二项式滑动平均曲线Fig.5 Temporal variations of precipitation amount (left panel) and days (right panel) in (a,b) spring,(c,d) summer,(e,f) autumn,and (g,h) winter in Changbai Mountain from 1961 to 2018.The thick black line is the result of smoothing with a 9-year binomial filter

3.3 长白山区不同等级降水变化趋势空间分布

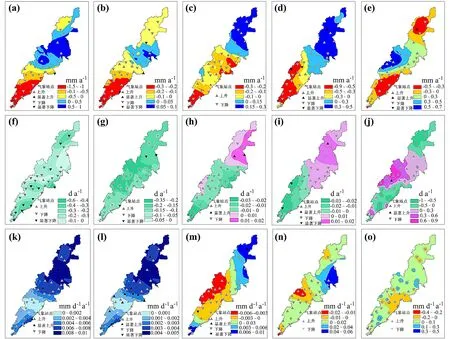

空间上,长白山区年均降水量变化趋势存在差异性,长白山区北部主要呈现增加趋势,而南部则表现出明显的下降趋势;整个区域内年均降水天数呈现不显著的下降;年均降水强度呈现不明显的增加,空间分布上表现出自南向北逐渐增强(图6)。长白山区北部降水量增多一方面可能是北部平均降水强度增加导致的;另一方面,长白山区北部中雨和大雨降水量的增加可能抵消小雨和暴雨的减少量。而在南部降水量减少可能是受降水天数减少的影响。此外,何博翰等(2020)通过对影响东北降水的数值模拟研究表明长白山区南北降水变化趋势的差异与长白山区地形分布有关,受东亚季风气流向北推进的影响,造成局地水汽增加和上升运动,进而有利于长白山区北部降水的显著增加;而南侧受异常风影响,局地水汽减少并伴随下沉运动,导致长白山区南部的降水呈现下降趋势。

表2 1961~2018年长白山区不同等级降水的降水量和降水天数时间变化趋势Table 2 Variation trends of amount and days of precipitation with different grades in Changbai Mountain from 1961 to 2018

为分析不同等级降水量的变化特征,本文分别计算了不同等级降水强度和降水天数变化的空间特征。结果表明,1961~2018年长白山区小雨降水量和降水天数逐渐减少,小雨降水强度出现上升趋势(0.003 mm a−1d−1)(图6);中雨和大雨降水量和降水天数在南部和北部变化相反,南部主要呈下降趋势,而北部降水量和降水天数的变化趋势呈现上升,暴雨降水量和降水天数增加的区域主要集中在长白山区的中部。已有研究表明,对于弱降水事件,其降水日数的变化起着主导的作用,而对于强降水事件,降水强度和降水天数的变化起着共同的作用,中雨及以上量级降水事件的变化也可能影响着总降水的变化(林云萍和赵春生,2009; 陈晓燕等,2010);因此,本研究得出长白山区小雨降水量下降主要是由小雨降水天数引起的,北部区域中雨和大雨降水量增加的主要受降水天数和降水强度增加的影响。

图6 1961~2018 年长白山区(a、f、k)总降水、(d、g、l)小雨、(c、h、m)中雨、(d、i、n)大雨、(e、j、o)暴雨的年平均降水量(上排)、降水天数(中排)和降水强度(下排)变化趋势空间分布Fig.6 Spatial distributions of trends in amount (upper),days (middle),and intensity (lower) of (a,f,k) total precipitation,(d,g,l) light rain,(c,h,m)moderate rain,(d,i,n) heavy rain,and (e,j,o) rainstorm in Changbai Mountain from 1961 to 2018

在所有气象站点中,约有64.71%的气象站点对应的年均降水量呈现下降趋势,有91.18%的气象站点对应的年均降水天数呈现下降趋势(表3)。在不同等级降水变化方面,降水量呈下降趋势的气象站点占比从大到小依次为:小雨=大雨>中雨=暴雨,降水天数呈下降趋势的气象站点占比从大到小依次为:小雨>大雨>暴雨>中雨;不同季节方面,年均降水量呈下降趋势气象站点占比依次为:秋季>夏季>冬季>春季,夏季和秋季所有气象站点的年均降水天数均呈现下降趋势。

4 结论与讨论

本研究基于长白山区32个气象观测站点1961~2018年逐日降水数据,选取不同等级降水指标,分析了近60年长白山区不同等级以及不同季节降水量和降水天数时空变化特征,得到以下结论:

(1)1961~2018年,长白山区年均降水量呈现下降趋势(-0.314 mm/a);年均降水天数呈显著下降趋势(-0.16 d/a),而平均降水强度则呈现不显著的增加趋势。在所有气象站点中,约有64.71%的气象站点对应的年均降水量呈现下降趋势,91.18%的气象站点对应的年均降水天数呈现下降趋势。空间上,年均降水量在长白区北部主要以增加为主,南部主要以减少趋势为主;年均降水天数减少趋势最明显的位于长白山区的南部;年均降水强度自南向北逐渐增强。

表3 长白山区不同等级降水量和降水天数呈上升和下降变化趋势的气象站点占总气象站点的比例Table 3 Proportions of meteorological stations with increasing and decreasing trends of precipitation with different grades in Changbai Mountain

(2)在不同等级降水量和降水天数变化特征上,1961~2018年长白山区小雨、中雨和大雨年均降水量和降水天数呈现下降趋势,而暴雨年均降水量和降水天数变化呈现不显著的增加趋势。在空间分布上,长白山区不同等级降水量和降水天数均呈现南多北少的分布特征,但在空间上又存在差异性,随着降水等级的增加,降水量和降水天数分布的高值区域主要集中在长白山区南部。

(3)不同季节降水变化方面,长白山区不同季节降水变化趋势存在差异性。春季和冬季降水量呈增加趋势,其中春季降水量变化趋势增加趋势(0.46 mm/a),夏季和秋季年均降水量和降水天数均呈现减少趋势,其中夏季降水天数的下降趋势(−0.13 d/a)达到极显著水平。不同等级降水变化具体表现为春季各等级降水量和降水天数均呈增加趋势;夏季的小雨和中雨降水量和降水天数均呈现显著的下降趋势,其中小雨降水量和降水天数的下降趋势(−0.287 mm/a和−0.108 d/a)达到极显著水平。

本研究中目前还可能存在一些局限性,首先本文所利用的气象观测数据及插值方法等可能会存在一定的不确定性,这些不确定性可能会对本研究中降水变化结果产生一定的影响;本研究仅基于长白山区32个气象站点观测数据,分析了长白山区不同等级降水和不同季节降水事件的时空变化特征,而有关长白山区不同季节的不同等级降水的降水量和降水天数、降水强度的变化机理还有待于进一步揭示。此外,由于本文在分析长白山区整个区域不同等级降水时仅是将所有站点对应的该等级降水进行了平均,无法保证区域内所有地区均发生该等级降水事件,因此当前本文对区域不同等级降水变化的分析方法还存在一定的局限性,未来研究需进一步加强对长白山区整个区域不同等级降水变化的深入研究和分析。