跨期选择损益不对称:从现象到心理机制*

2021-04-02江程铭马家涛陈李娜

江程铭 王 蕾 马家涛 陈李娜 何 铨

(1.浙江工业大学管理学院,杭州 310023;2.浙江工业大学公共管理学院,杭州 310023)

1 前 言

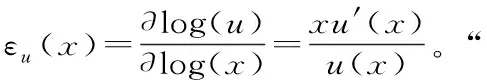

生活中很多决策牵涉到未来的结果,比如是否参与养老金计划、攻读研究生学位。这一类决策需要决策者在现在(或近期)的结果与未来的结果之间进行权衡和选择。研究者把此类决策称为跨期选择(何贵兵,陈海贤,林静,2009)。跨期选择的众多常见模型(包括规范的折扣效用模型(discounting utility model,DU))假设未来(延迟)结果的当前价值是该结果的价值乘以折扣函数(discount function);折扣函数f(t)是延迟t的函数(Urminsky & Zauberman,2015)。以某人收到延迟t时间(t≥1)的金钱结果为例,假设在收到x数量的结果时,该结果被评价为具有某些效用(价值),即vt=u(x),u为效用函数,那么该延迟结果的现在价值则为v0=f(t)*vt(式1,其中v0中的下标0代表现在,f(0)=1)。折扣函数经常被表达为折扣率r(discounting rate),即折扣函数在一个标准时间(通常为一年)的比率变化,r(t)=-(f(t)-f(t-1))/f(t-1)(式2)(Read,2004)。折扣率反映了个体不耐心的程度——折扣率越大,表明个体越不能耐心等待未来的结果。

跨期选择研究长久以来集中于收益结果。常见的范式是让被试在一个近期的较小收益选项(Sooner-Smaller,SS)与一个远期的较大收益选项(Later-Larger,LL)之间进行选择,如“1年后获得320元(SS)vs.3年后获得520元(LL)”;或者让被试匹配一个远期的收益,比如“1年后获得320元”相当于“现在获得多少元”。然而现实中有很多的跨期选择涉及损失的结果。比如,想要购买一台空调,你是考虑购买价高而省电的空调还是价低而耗电的空调?购买前者,你需要现在多花钱;而购买后者,你需要未来多花钱。又如,是不是选择打疫苗?选择打疫苗,需要现在花费时间和金钱,但是可以避免未来的疾病。如果损失的跨期选择与收益的跨期选择现象和心理机制相同,那么研究者就无须再针对损失的情况进行特别的研究。

然而,关于损益结果对比的跨期选择研究却发现一个非常稳健的现象——损益不对称(gain-loss asymmetry,或称符号效应,sign effect),即损失跨期选择的折扣率要小于收益跨期选择的折扣率(Li et al.,2018;Loewenstein,1988;Thaler,1981)。这里需要说明的是,在绝大部分的实证研究中,一般假设效用是结果数量的线性函数,即式1中的vt=x,因而折扣率是根据结果的客观价值而非效用计算而得。比如,Loewenstein(1988)在一项研究中发现,被试认为立即收到10美元和一年后收到21美元选项吸引力之间无差别,在立即损失10美元和一年后损失15美元选项之间也无差别。我们将式(1)和式(2)联立可得,r=1-v0/v1=(v1-v0)/v1(式3,其中v0代表现在的价值,v1代表1年后的价值),因此在Loewenstein(1988)的例子里,收益的折扣率为:(21美元-10美元)/21美元=52%;而损失折扣率则为:(15美元-10美元)/15美元=33%。Thaler(1981)得到的损益不对称则更为惊人:损失结果的折扣率仅为收益结果的1/10至1/3。研究者进一步发现损益不对称的现象不仅存在于金钱结果,还存在于其他结果,比如Abdellaoui等(2018)发现被试对休闲或工作的时间的损失(相对于收益)表现出更小的折扣率。

损益不对称的极端形式是决策者对损失结果更多地表现出负折扣率。任何折扣模型(包括DU模型)都假设折扣率为正。正折扣率意味着人们希望收益结果早点到达,损失结果晚点到达;而负折扣率则意味着人们希望收益结果晚点到达,损失结果早点到达。在收益结果中,对于有些短暂性(fleeting)的结果(比如来自偶像的吻),决策者会呈现负折扣率的现象;而在损失结果中,决策者不仅对那些短暂性的结果(比如电击)表现出负折扣率的现象(Berns et al.,2006),对金钱同样也呈现出负折扣率的现象(Hardisty et al.,2013),比如Hardisty等发现人们情愿现在支付10美元而不是1年后支付9美元,按照式(3),可得折扣率为(9美元-10美元)/9美元,即-11%。如按新古典经济学经济利益最大化的理性假设,无法合理解释这种现象。然而加上心理因素的解释,这种行为就可能不难理解了。比如,想到负债,会令人不悦。因而即使有悖经济利益最大化,人们还是情愿提早偿还贷款(详见2.1“效用不对称”一节)。

不同于以往跨期选择研究通常只是呈现损益不对称现象及讨论有可能的原因,近来研究者开始检验其心理机制,因为机制的发现不仅能够丰富跨期选择的理论,而且能够促进与跨期有关政策的有效设计和实施。

Doyle等(2013)在比较了二十几个有影响力的跨期选择模型后,提出这些模型都可以区分出三个主要成分,即主观感知的金钱、主观感知的时间以及两者如何结合的问题。因而本文首先从损益结果效用的不对称性、延迟知觉的不对称性以及折扣不对称三个方面总结了损益不对称心理机制研究的进展,然后提出了未来可以深化和拓展的方向。

2 损失跨期选择的心理机制研究

2.1 效用不对称

对损失跨期选择心理机制探讨最多的是从效用的视角(比如,Loewenstein & Prelec,1992;Scholten & Read,2010)。诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)及其同事提议将效用的概念分解为决策效用(decision utility)和体验效用(experienced utility)(Kahneman,Wakker,& Sarin,1997)。决策效用描述了从显示性偏好(revealed preference)推断的体验效用,通过选项之间的选择或者其他方法(如支付意愿)间接衡量。体验效用描述了刺激引发的快乐和痛苦,包括预期(anticipating),体验(experiencing)或回忆(remembering)该刺激时产生的效用(Morewedge,2015)。它能被直接测量。这两种形式的效用可能相关,但逻辑上并不相同。比如决定吃辣椒不能保证它的实际体验是愉快的,决定去跳伞而不是观看电影并不一定意味着相比于看电影人们更喜欢跳伞。

因而,Loewenstein和Prelec在这里假设损失效用的折扣程度等于收益效用的折扣程度,之所以呈现所谓的损益不对称现象(即损失的折扣率小于收益的)是由于损益效用函数不同所造成的假象(artifact)。Loewenstein和Prelec还假设收益的效用曲线是凹函数(concave),损失的效用曲线是凸函数(convex):即无论收益还是损失,结果数值越大,边际效用越小(对价值变化的主观感知越不敏感)。

不同于风险选择领域已有很多研究对效用函数进行了测量(比如,Wakker & Deneffe,1996),跨期选择领域一直缺乏有效测量效用的方法。直到近来,才有Abdellaoui和同事对跨期领域的效用进行测量(Abdellaoui,Attema,& Bleichrodt,2010;Abdellaoui,Bleichrodt,& L’Haridon,2013)。Abdellaoui等(2010)采用了无参数(parameter-free)(不事先假设效用的函数形式)测量方法对比了损失和收益的效用形态,发现收益效用是凹函数,损失效用是凸函数,因而与Loewenstein和Prelec(1992)假设的效用函数形态一致。由于他们的这种测量方法无法检验损失规避,在后续研究(Abdellaoui et al.,2013)中,在假设效用函数为指数函数的前提下,他们比较了金钱损益结果的效用。他们的研究验证了跨期选择效用的损失规避。但是他们发现收益效用为线性函数(linear function),而损失效用为轻微的凹函数,因而与最初他们用无参数方法得到的曲线形态并不一致,但是同样符合Loewenstein和Prelec损失的弹性大于收益的假设。因而Abdellaoui和同事的研究结果与Loewenstein和Prelec对跨期选择效用的假设基本符合。

除了从以上决策效用的角度,研究者还从预期效用的角度对比了损益跨期选择的不同。所谓预期效用指的是在等待结果期间由于预想结果而体验到的情绪,不同于在获得(消费)结果时直接体验到的情绪(效用)(Morewedge,2015)。虽然Loewenstein(1987)认为等待积极事件(比如明星的吻)和消极事件(比如电击)都会产生预期情绪,对于预期情绪的实证研究却聚焦于消极事件。比如Berns等(2006)等发现:大多数人宁愿立即受到电击而不是等待电击,甚至有些人因为希望避免等待期间的害怕情绪而接受强度更大但等待时间更短的电击(“3秒后强度为90%最大电压的电击”)而不是强度更弱但等待时间更长的电击(“27秒后强度为60%最大电压的电击”)。尽管这些人在真正遭受电击时,神经化学反应与选择等待更长时间更低电压的人类似,但他们却认为等待更长时间的更低电击更让人害怕。这意味着,虽然他们遭受电击时的痛苦是相似的,但是他们似乎经历了更多的恐惧。Sun等人(2015)在学生准备组织行为课程陈述期间(从布置陈述任务到陈述进行之间间隔14天)对他们的情绪进行多次测量,发现的确存在害怕等负面情绪,并且这些情绪随着陈述时间的临近而变强。因而,这种对未来短暂性情绪事件的害怕可以解释损失跨期选择中的负折扣率的现象。但是正如前述,即使对未来金钱损失这种非情绪性的事件也会产生负折扣率现象。在金钱损失的负折扣率现象中,债务规避(debt aversion)也可能是其机制。Meissner(2016)发现(相比于必须储蓄条件下)在必须借款条件下,被试对最佳消费行为(即经济利益最大化)的偏离更为严重,意味着债务规避。然而这种债务规避可能并非不理性,因为在很多的文化中,债务被视为负担;研究也表明:债务会像身体上的负担一样,使人对环境的知觉判断变得更恶劣,并且产生厌恶的情绪(Liu,Li,& Rao,2018)。

Hardisty和Weber(2020)直接对比了积极事件(收益)与消极事件(损失)的预期效用强度,他们发现对于积极事件(比如,等待友人寄来的包裹),决策者在等待期间的情绪往往喜忧参半,既有憧憬(savoring)等积极的情绪,又有担忧该事件能否如期实现之类的消极情绪,前者导致人们愿意延迟该事件,而后者却导致人们希望加快该事件,这两者作用往往相互抵消;而对于消极事件则仅有负面的情绪,导致人们希望加快该事件的发生,因此决策者对于提前损失结果的倾向要强于延迟收益结果,造成了损益不对称现象。

尽管采用改变效用函数的方式可以容纳与效用有关的异象,并且可以解释损益不对称,但是跨期选择还存在另外的异象,其中一些与时间相关(比如动态不一致性,如决策者往往不能执行预定的计划)。这些异象不能通过改变效用函数来解释,因而也有研究者从主观时间知觉的角度以及时间与结果整合过程的角度(包括折扣函数的不同形式)来发展跨期决策模型。

2.2 时间知觉不对称

跨期选择模型通常把金钱的结果转换成效用,即主观的价值,但是对延迟大多采用了时间的客观数值。比如DU模型把即刻效用按照延迟的客观长度进行效用的指数折扣。然而,近来一些学者认为把客观的时间进行主观转换后可以更好地描述折扣行为:他们认为决策者对时间的知觉并不是客观时间的线性函数,而是遵循心理物理学(Scholten & Read,2010;Zauberman,Kim,Malkoc,& Bettman,2009)。比如在决策者的时间知觉中,3个月的时间长度并不是1个月的三倍,而仅是两倍。Zauberman等(2009)在假设的金钱奖励的跨期决策里证实了这种关系,并且发现主观时间知觉中介了跨期选择行为,可以用其解释双曲线折扣(hyperbolic discounting,双曲线折扣经常用来解释时间的动态不一致性)。

Bilgin和LeBoeuf(2010)在跨期选择研究中,比较了结果是损失和收益时的时间知觉,并且检验了时间知觉对跨期选择的影响。他们操纵了结果是益还是损(三个月后搬到更宽敞明亮还是更狭小昏暗的办公室、公司配备的手机将在未来一段时间升级(比现在使用的手机更好)或者降级(比现在使用的手机更差)),然后测量了被试对现在到未来结果更改点的时间知觉,发现被试对损失结果的时间知觉要短于收益结果,并且时间知觉中介了选择结果。Bilgin和LeBoeuf认为他们的研究结果可以解释损益不对称现象,因为对损失结果的时间知觉长度短于相应收益结果的时间知觉长度,在其他条件相同的情况下,那么损失的折扣率必然小于收益的折扣率(极端情况,对延迟的损失结果的感觉就像发生在现在)。

虽然时间知觉的损益不对称的解释可以用来说明折扣的损益不对称,但是由于损益不对称的现象主要来自于金钱结果的跨期选择研究。而Bilgin和LeBoeuf(2010)研究的是非金钱的质性结果,是否能够说明金钱结果的跨期选择,需要进一步更直接的证实。

2.3 折扣不对称

折扣模型的研究者往往假设折扣函数的形式与符号无关(不同的折扣模型采用了不同的折扣函数,但是各自模型对损益结果的函数形式都是相同的)。在解释损益不对称现象时,他们往往假设效用函数在损益领域具有不同的形式(如Loewenstein和Prelec,1992)。那么有没有可能即使在控制了损益的效用相同后,损失和收益跨期结果的折扣率(折扣函数)依然不同呢?Abdellaoui等(2013)检查了这个问题。他们应用包括指数折扣、准双曲线折扣、双参数双曲线折扣在内的模型进行了拟合,发现如果允许折扣函数的参数在损失和收益结果下可以不同,所有模型的拟合程度都提高了。这意味着即使在控制了损失和收益不同的效用函数后,折扣率在损失和收益结果下依然不同。Abdellaoui等基于双参数双曲线折扣模型的拟合发现,能够用来表征折扣率的beta参数在损失结果下要小于收益结果,意味着损失的折扣率要小于收益的折扣率。由于这些研究者应用的都是基于折扣的模型,即假设人们对于未来结果的效用进行了折扣的心理过程,因而损失和收益结果不同的折扣率反映了对损失和收益效用不同的折扣程度。

因为对损失跨期选择的研究并不多,从以上三个视角得到的不同心理机制的证据并不充分,需要更多的研究支持。并且,在损失的跨期选择研究中,研究者关于时间和结果如何整合大部分还是从折扣的视角进行研究,有可能局限跨期选择理论的发展。

3 未来研究方向

我们认为未来可以从以下这几方面展开研究:a.拓宽研究的视角——探索损失跨期选择的加工策略(时间和结果如何结合)是否会与收益结果大相径庭;b.拓展损失跨期选择的内容——从单时点损益结果的比较到序列结果的比较;c.深化过程方法的研究——从量化建模到过程探究。

3.1 损益结果的加工策略对比研究

跨期选项中结果如何与延迟进行整合是跨期选择研究的重要问题(Doyle,2013;孙红月,江程铭,2016)。跨期决策模型按其所指的信息加工过程而言,可以分成两类:基于选项(alternative-based)的决策模型和基于维度(attribute-based)的决策模型。前者认为各跨期选项被独立赋予一个主观价值(效用),效用最大的选项被选择,折扣模型属于该类模型,因为其隐含假设的加工过程是结果价值依据延迟被转换成现值;而后者则认为选项是基于维度被比较的,比较中占优势的选项被选择,比如权衡模型假设决策者把配对选项在数量维度上的差异和延迟维度上的差异进行比较(Reeck,Wall,& Johnson,2017;Scholten & Read,2010)。无论是折扣模型还是权衡模型都认为:不管是损失还是收益,结果和延迟的整合过程是相同的。江程铭等(2016)却发现“维度间差异比较”心理过程可以中介(金钱)收益结果的跨期选择,却不能中介损失结果的跨期选择;因而他们的结果提示,决策者有可能在对损失和收益结果的跨期选择采用了不同的策略。Watkins,Mattson和Jackson(2016)的眼动追踪的证据也提示损益跨期选择的信息加工策略可能不同。他们发现,在损失跨期选择时,决策者注视的信息更少,在每个信息上注视的时间更长;而在收益跨期选择时,决策者注视的信息更多,而注视时间更短。

Myerson,Baumann和Green(2017)则发现:在收益跨期选择中,几乎全部被试都随着延迟增加更愿意选择即刻选项;而在损失跨期选择中,决策者则显示了不同的选择模式。具体而言,尽管大多数被试随着延迟时间变长而倾向于选择延迟支付,然而一些被试却似乎表现出债务厌恶——随着延迟时间变长更有可能选择立即支付选项。这些债务厌恶的被试(与其他被试相比)也更有可能选择更大的延迟收益,并且他们的冲动性方面得分低于那些对延迟损失表现出典型折扣模式的被试。因而Myerson等(2017)认为,在收益延迟的情况下,决策者仅在数量上有所不同(即他们的折扣程度不同),而在延迟损失的情况下,在性质和数量上都存在差异。因而,不同于现在损失跨期选择研究仅是依据收益跨期选择的效用函数、延迟知觉函数或者折扣函数进行调整,未来研究可以假设损失跨期选择采用与收益跨期选择完全不同的加工策略,而不是在现有收益跨期选择假设上小修小补(Erev,2020)。比如,基于江程铭等(2016)发现“维度间的差异比较”可以中介收益而非损失的跨期选择,而理论上决策模型又可分为基于维度和基于选项加工两类,因而未来研究可以假设收益的跨期选择是基于维度间的差异比较,而损失的跨期选择是基于选项的价值比较。

3.2 损益跨期序列的对比研究

现在对损失的跨期选择研究,尤其是损失和收益跨期选择的对比研究仅局限于单时点的结果,而对于损失和收益的多时点结果的跨期选择对比研究鲜有所见。而现实中,多时点损失结果跨期选择却屡见不鲜。比如,购房还贷,是选择等额本息还款还是等额本金还款?决策者需要决定每个月还款额度恒定(等额本息还款)还是每个月还款额度递减(等额本金还款)。自从Loewenstein和Prelec(1993)发现人们对于递增序列(相对于递减序列)的偏好以及构建了序列模型以解释这种偏好后,“偏好递增序列”似乎在研究者眼中成为一种共识。然而近来的一些研究却发现递增序列的偏好常见于质性的事件(比如法国餐和越南餐)和有一定含义的金钱(比如工资高低不仅表示购买力的高低,也可以代表能力的高低);而对于无含义(除了购买力的高低,无明显其他意义)的金钱收益序列,人们喜欢递减而非递增序列(Jiang et al.,2017)。Jiang等(2017)在一个调查中,发现绝大多数学生被试(88.9%)选择了递减序列(即,“26周后获得300元,52周后获得200元”)而非递增序列(即,“26周后获得200元,52周后获得300元”)。而在损失序列的研究中,研究者发现人们还是喜欢改善的序列。比如,Hoelzl等(2011)发现人们在贷款选择中偏好还款数额越来越小的序列(递增或改善序列),而不是还款数额越来越多的序列,即使从经济利益的角度后者要优于前者。由此可见人们面对损益金钱序列可能有不同偏好。然而Jiang等(2017)和Hoelzl等(2011)单独进行了金钱收益序列或金钱损失序列的研究,而没有进行两者的比较。因而未来需要研究者在单独的一个研究里直接比较两者偏好差异,并检验心理机制。Wilson(2021)的研究提示,损益序列偏好的心理机制可能不同。他研究了个体特征对序列偏好的影响,发现在收益情境下,金融素养越高的被试偏好更早获得更多的金钱;在损失情境下,金融素养越高的被试却偏好更早支付更多的金钱。由此可见,这些被试在面对收益序列时可能较多考虑了经济利益最大化,而面对损失序列时较少或者没有考虑此点。但是Wilson的研究没有直接比较损益序列偏好的不同(他研究的关注点也不在此),因而未来需要更多的研究来探究金钱损益序列的偏好及其机制。

3.3 加强过程方法的研究

同其他决策领域一样,跨期选择研究对于模型检验也多采用结果预测(outcome prediction)或模型拟合的方法。研究者通过决策者的选择结果是否符合某个模型(而非另一模型)的预测来检验模型,或选择拟合度最优的模型。但是很多时候仅凭行为结果数据难以令人判定跨期选择究竟进行了何种心理过程;而通过对决策过程进行考察,研究者可以获得选择数据背后实际心理过程的证据。

现在对收益跨期选择的研究中,一些研究者开始应用一些过程追踪技术或者方法(比如眼动追踪、鼠标追踪技术(cursor movement tracking technique)等)(Cheng & González-Vallejo,2017;Franco-Watkins,Mattson,& Jackson,2016)或者反应时等过程指标(Dai & Busemeyer,2014;Dai,Pleskac,& Pachur,2018),为区分不同的模型、检验不同的过程提供了过程证据。此类方法却鲜见于对损失结果的跨期选择研究中。然而,正如当前研究所表明:尽管研究者可以在收益结果研究的基础上对主观函数进行调整以解释损失跨期选择中的异象,但是这种方法有可能掩盖实际的决策过程,因而需要发展过程的技术和方法(比如眼动追踪等)来帮助辨别损益跨期选择过程的异同,比如研究者可以通过信息搜索的方向(比如眼动注视点更倾向于在选项内还是选项间转换)来推测损益跨期选择信息整合的策略是否不同,而这些方法已经有效地被应用于收益跨期选择的研究中(Reeck et al.,2017)。