单声复调技法在中国乐曲中的运用

2021-04-01汪学玉

【摘要】现代音乐的创作具有独特与个性的特征,在旋律、节奏等方面都追求较强的个人主义,这时,作曲家往往会倾向于寻求一种独特的织体。“单声复调”作为现代音乐中最新颖且典型的织体之一,常会给作曲家带来新奇的想法。不仅在国外,在中国,也有很多作曲家运用单声复调织体创作具有中国特色、风格及元素的现代音乐。文章通过对《天香引》中运用单声复调织体的部分进行分析,希望能够对我国当代音乐创作及研究有所助益。

【关键词】单声复调;现代音乐;天香引;中国风格的现代复调

【中图分类号】J614 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)02-153-03

【本文著录格式】汪学玉.单声复调技法在中国乐曲中的运用——以《天香引》为例[J].中国民族博览,2021,01(02):153-155.

前言

“所谓‘单声复调(monophonic polyphony),是指其外观形式是由诸多线条结合而成,而内在本质则是一个单声不进行的多声化线状织体。换言之,单声复调在听觉感知上是单声性的,在视觉表象上则是多声化的。由于单声复调织体中,一连串有组织的音高不仅作为旋律被陈述着,紧接着又作为和声被保持着,使每个音自身均既有横向水平意义,又有纵向垂直意义的二重作用。因此,这种单声性多声化的线状织体被认为是一种自相矛盾的技术。”从作品中技法的数量来看,相比多调性对位、多节拍对位、线性对位等现代音乐复调技法,单声复调在现代音乐中的运用更少一些,有可能是因为单声复调本身被认为是“自相矛盾的技术”,但单声复调的矛盾性恰恰使之成为现代音乐中最别致与新奇的一种复调技法。

本文的研究主要是以中国作曲家王宁的室内乐作品《天香引》为箫和钢琴而作(OP.15)为例,了解作品中所运用的单声复调技法,并且希望本文能够带来启发,让中国作曲界能够涌现越来越多优秀的现代复调音乐作品。由于并没有研究者研究过这首作品,而且资料方面关于此作品的介绍比较少,所以研究有一定难度。

一、作曲家及其作品的介绍

王宁(1954-)博士,中国音乐学院作曲系教授、主任、博士生导师、多媒体音乐中心主任,中国音协历史、中国民族管弦乐学会常务理事,中国电子音乐学会副会长,“金钟奖”“金鸡奖”等奖项评委。他的主要论著有《管弦乐法基础教程》《德彪西管弦乐曲的配器技术分析》《德彪西的创作思想与管弦乐作品》《中国民族管弦乐队的结构与发展的再认识》《中国民族管弦乐队的源流与发展》等。他的音乐创作非常丰富,涉猎交响乐、歌剧、协奏曲、民族管弦乐、室内乐、合唱、艺术歌曲、电子音乐、影视音乐等多种体裁。其创作以个性为中心,外学西方技术,内习传统文化。作品在国内外频繁上演,曾获“金钟奖”“文华奖”“中国学院将”“全国音乐作品比赛奖”等多种奖项。作品入选维也纳金色大厅新春音乐会、中国当代作曲家曲库等。

王宁创作的《天香引》(为箫与钢琴而作,Op.15),2001年6月8日在韩国“东方纪元”第三届“中韩国际音乐季”首演,同年11月1日在北京演出等。乐谱于1994年1月1日由上海音乐出版社出版。音乐表现了人的内心对外界事物的各种感受,他的代表作《第一交响前奏曲“时代”》(Op.21)一同收录于由北京电子音像出版社出版的《王宁音乐作品集 II-时代》中。这首作品于2014年6月,与王宁的另外三首代表作《异化——人类与它们自己世纪末的禱歌——献给 1999》(Op.23)、《静.com》(Op.20)和《潮歌》(Op.42)一起由人民音乐出版社出版于《王宁室内乐作品选——异化》。但在此书中,原本箫的声部换成长笛声部,名字为《天香引》(为长笛与钢琴而作,Op.15),以下本文所用谱例为此书的版本。

二、作品分析

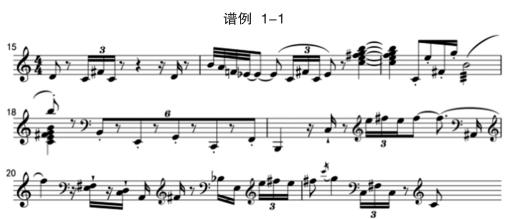

在这首乐曲中,首先从长笛部分进入,呈示主题的音型与节奏,到第11小节时钢琴声部才以同音反复的方式开始进入。到第13小节,长笛以节奏加密的震音方式进行,钢琴双手形成一连串密集音符的下行,使音乐相对紧张。到第14小节时,钢琴声部在高音区进行了色彩奇异的b7与d和弦的复合和弦,预示着乐曲中有若干色彩性较强的和弦。这个和弦为长笛的三十二分音符十连音做背景,长笛声部达到了音乐目前为止的最高音,形成一个小高潮。但这里的力度是从p到pp渐弱的进行,说明这个小高潮并非由强力度推起来的,而是由音与音之间碰撞出来的奇妙色彩感形成的。紧接着,随着力度的减弱,带来了第15小节平静的部分(见谱例1-1)。

从第15小节第二拍开始,首先在长笛声部进行十六分音符的三连音,这是呈示主题部分第8小节中的十六分三连音音型。第15小节的最后一拍来到钢琴声部,先出现一个十六分音符,接着形成三十二分音符下行的音型,这里运用的是第13小节时钢琴声部刚出现的下行材料。到第16小节,钢琴声部到达bE音的长音时,在bE音的背景下,长笛声部又出现了十六分三连音音型,紧接着,在最后一拍的钢琴声部出现了另一个色彩性和弦(加升四音的C7和弦),在这个和弦背景之下,长笛声部出现了大跨度的跳音。到第18小节,钢琴在右手声部的中音区重复了加升四音的C7和弦,在这个背景之下钢琴的左手声部又进行了一次整体下行的大跨度跳音,把整个钢琴声部拉到了中低音区。第19小节的长笛声部又一次出现了十六分三连音音型,在音型前后,分别伴随着一次带重音的十六分音符,出现在钢琴的右手声部。紧接着,带重音的十六分音符变成了二度的音程出现了两次。这四次带重音十六分音符的出现,中间间隔的休止符时值越来越短,每次的间隔减少四个十六分音符,形成9:5:1的规律,推动音乐的发展。在第20小节的最后一拍,长笛声部再一次出现关键音型a,且在第21小节钢琴的右手声部形成了一次十六分三连音音型的呼应。最后经过长笛声部的三连音、钢琴右手声部的八分音符重音以及左手声部的长音,音乐进入下一个阶段。可以观察到,整个长笛声部,以延长音记号为分割,前和后的每次音符与音符间间隔所用的休止符时值都会变短,使音乐更有推动力。

在这个部分中,三个声部很明显构成了对比式的复调织体,但如果将三个声部的每个发音点依照其出现的先后顺序和所处的节拍位置,在横向上全部连接起来,就可以发现隐藏在其中的单声旋律(见谱例1-2),即这三个声部的发音点并没有重叠。但是在这条单声旋律中,作曲家并没有墨守成规,而是在其中加入了他在这首乐曲中特地设定的色彩和弦,使得单声旋律中又有色彩和弦的点缀。

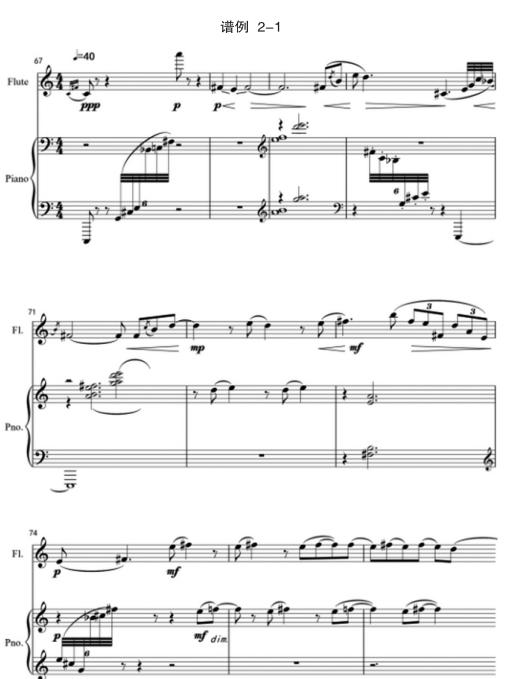

而从乐曲的第67小节开始,形成了音乐中的第二次视觉上是多声化但听觉上是单声性的部分(见例2-1)。从第67小节的第二拍的后半拍开始,从钢琴声部进入,是一个上行的三十二分六连音织体,这个六连音织体在乐曲节奏变化之后,一直在音乐中贯穿(于第23、34、37、56小节)。在六连音结束后,长笛声部在高音区出现了八分音符,接着在第68小节长笛声部的辅助音之后,钢琴的左右手声部在第 69小节形成了省略五音和九音的F11和弦,并且以二度方式叠置。接着,在第70小节,钢琴声部又一次出现了三十二分音符的六连音,由上行变形到上下行的跳音。在钢琴左手声部的低音长音之上,长笛声部由三十二分音符连续进行过渡到长音,到第71小节,代表色彩性的省略五音和九音的F11和弦又一次出现。紧接着,由这个小节最后半拍开始的八分音符加四分音符的逆分性节奏型在长笛声部与钢琴右手声部交替出现,跨小节进行到第73小节后,省略五音和九音的F11和弦再一次出现,只不过将密集的二度排列变成了开放排列。随着这个色彩性和弦的出现,长笛声部以两次八分音符三连音下行进入长音。与此同时,三十二分六连音再一次贯穿于音乐中。紧接着,八分音符加四分音符的逆分性节奏型组合再一次在长笛声部与钢琴右手声部出现,从模仿式的交替进行慢慢进入重叠,过渡到下一个阶段。

在这个部分中,依然可见三个声部形成的对比式复调织体,且在特定的交替进行上加入了模仿式的织体元素,若将其发音点连起来会形成一个完整的单声旋律(见谱例2-2)。两个例子虽强调与贯穿的主题音型不一样,但是它们都有一个共同点,都是附加了个别色彩性的和弦,来使音乐在形成几条不同旋律的同时得到相对统一。

这两个例子都是大块使用单声复调技法的地方,乐曲中还有好几处小部分地使用单声复调技法,如第36-38小节、第82-85小节。

三、结论

综上分析,首先,作曲家善于将主题音型以原型或变形贯穿于作品中,尤其是在两次出现大面积的单声复调织体部分,有特别明显的音型进行贯穿,使旋律线条复杂的音乐不失统一性;另外,在休止符的运用上是有规律的,作曲家结合音乐的推动力,以休止符的长短控制音乐变急或变缓;还有,全曲运用了色彩性较强的若干和弦,这是本乐曲的一大特色,并且作曲家将色彩性和弦运用到这两次大面积的单声复调织体部分,使这种新颖的单声复调织体形式更加新颖,使之具有鲜明性与独特性,有别于以往的单声复调织体。

参考文献:

[1]刘永平.现代对位及其赋格[M].上海:上海音乐出版社,2017:120-146.

[2]刘永平.论单声复调及其织体构成——现代音乐复调技法研究之二[J].黄钟(中国.武汉音乐学院学报),2007(1):10-22.

[3]陈铭志.新时期音乐创作中的复调新织体[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),1998(3):47-59.

[4]罗赛芬.传统的延伸、创新及超越——中国作品中的现代音乐复调技法[J].音乐研究,2011(6):82-92.

[5]朱世瑞.中国当代音乐创作中复调思维表现形态(一)[J].音乐研究,1987(1):3-18,120.

[6]朱世瑞.中国当代音乐创作中复调思维的表现形态(二)[J].音乐研究,1987(2):4-23.

[7]朱世瑞.中國当代音乐创作中复调思维的表现形态(三)[J].音乐研究,1987(3):3-20.

[8]徐孟东.中国复调音乐理论的形成、发展与思考[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2018(1):46-61,4.

[9]尧东林.西方现代复调技法在中国的研究与运用[D].杭州:浙江师范大学,2014.

[10]王宁.管弦乐法基础教程[M].高等教育出版社,北京,2008.

[11]周洲.王宁室内乐作品选[Z].北京:人民音乐出版社,2014:120-146.

作者简介:汪学玉(1996-),女,安徽省安庆市岳西县,武汉音乐学院作曲系复调专业,研究生三年级。