《知堂回想录》对周作人日记的引用

2021-04-01李林松

李林松

(华南师范大学 文学院,广东 广州 511400)

1960年12月10日始,周作人应曹聚仁之邀为香港《新晚报》写作《知堂回想录》,1962年11月30日脱稿,历时凡两年。其间,1961年底,周作人开始把一直秘不示人的日记陆续公布。1964年8月,《知堂回想录》曾在香港《新晚报》上刊登了一小部分,旋告终止。1970年5月,《知堂回想录》由香港三育图书文具公司正式出版,其时作者已去世三年。《知堂回想录》本拟写至“五四”时期为止,未料作者却将一生经历写出,叙述往事间多抄引其日记。作者对日记的引用体现了“自我视点”,也是其始终守定的叙述原则:一是“诗”与“真实”的辨别;二是“说”与“不说”的取舍。即在只说真话的前提下,作者只说自己想说的话而不说别人想听的话。[1]在对日记引用的“辨别”与“取舍”之间,我们或可窥探周作人在创作《知堂回想录》时的复杂心态。

一、对不同人生阶段日记引用数量的考察

周作人于1885年1月16日生于浙江绍兴东昌坊新台门的周家,1967年5月6日下午4时在饱受红卫兵摧残后凄凉逝世于北京,“除了家人,没有人向他告别”[2]587。周作人的一生大致可以分为十个阶段,即绍兴童年时期(1885年1月—1901年8月)、南京求学时期(1901年8月—1906年6月)、日本求学时期(1906年6月—1911年秋)、绍兴“卧治”时期(1911年秋—1917年4月)、北京“五四”弄潮时期(1917年4月—1920年12月)、北京“五四”退潮时期(1920年12月—1928年10月)、北平苦雨斋时期(1928年10月—1937年7月)、“落水”生涯(1937年7月—1945年12月)、铁窗生涯(1945年12月—1949年1月)、最后的岁月(1949年1月—1967年5月)。[3]笔者对《知堂回想录》中,作者对其在不同人生阶段所作日记的引用数量①《知堂回想录》中各文章引用的日记有重叠。作了整理,见表1。

从表1可看出,周作人在《知堂回想录》中,一是对自己在绍兴童年时期所作日记引用较多,有23条,约占总引用数的19%;二是对五四运动前后所作的日记引用最多,分别有28条和33条,两次引用共占总数的近51%;“苦雨斋时期”引用不多,凡12条,约占10%;而日本求学时期、绍兴“卧治”时期、铁窗生涯则无引用;“落水”生涯和最后的岁月则引用较少,均6条,约占10%。

周作人引用了较多绍兴童年时期所作的日记,一方面可以理解为由于时过境迁,晚年的记忆力有所不逮,故而借助“日记”作为回想录的素材,以求更准确、更翔实地记录绍兴童年时期的生活;另一方面,也与步入人生暮年的周作人在追忆绍兴童年时期的生活时自然流露出的亲切与温情有关,晚年的周作人回过头来看儿时日记难免会感慨万分,故引用较多。

周作人对“五四”前后所作的日记引用最多,这是可以理解的。一方面这个时期新文化运动正蓬勃兴起,作为历史的幸运儿,周作人这一代人赶上了中国现代历史上最光辉灿烂的“瞬间”—五四运动。周作人的幸运更在于他抓住了难得的历史机遇,推动了时代潮流,成为大时代的“弄潮儿”,他的人生因此获得了光辉灿烂的闪现—虽然只是历史的“一瞬间”,但这一瞬间的闪现却足以照亮他的整个人生。晚年的周作人回顾这段时期时,会产生“忆往昔峥嵘岁月稠”之感,更由于晚年的落魄,产生今昔之别,故而大量引用“五四”前后所作的日记,以追忆“往日的荣光”来寻求内心的慰藉。另一方面,在北京的周作人当时正处在“五四”这个关键历史时期的风口浪尖,作为很多历史性大事件和人事纠葛的亲历者与参与者,多引用这一时期所作的日记更能增强《知堂回想录》的客观性和史料价值。

1906年至1911年的日本求学时期,周作人“在东京留学这六年中都没有写日记”[4]339,故而无从引用。

1911年秋至1917年春的绍兴“卧治”时期,迫于经济压力,周作人在大哥与母亲的催促下回国,其时,正值辛亥革命。一方面,周作人“对革命实际行动始终是冷漠,或者说是心怀疑虑的”[2]163,因此他“无意于介入政治;无论教书,还是教育会任职,都只是敷衍而已”[2]169,沉湎于读闲书、抄古书,埋首于故纸堆中默默耕耘;另一方面,周作人在绍兴、杭州等地从事教育事业,偏处一隅,远离革命风暴的中心,因此在日记中也很少提及辛亥革命及后来一连串的社会政治事件。“在绍兴教书这四年,周作人在辛亥革命与五四运动之间的历史波谷空隙之中,依然过着自由宽懈的日子”[2]183,百无聊赖,躲在自己的小世界中,与外界的社会基本隔绝。因此在创作《知堂回想录》时,忆及这一段经历也就无需借助日记这一素材了(其中有零星借助书信和鲁迅日记的地方)。

1928年秋至1937年夏是周作人的苦雨斋时期,他引用这段时期的日记不多,凡12则,约占10%,这跟他此时期苦闷彷徨的心态有关。对周作人而言,这段时期“是最寂寞,也最‘没劲儿’的年月”[2]344。一方面是个人生活的苦闷,这段时期周作人身体为疾病所累,精神上也屡遭打击,先是爱女若子病死,继与大哥失和之后,此时又与三弟失和,“五十自寿诗”事件又引起轩然大波而成为众矢之的。另一方面也是思想上的彷徨时期,“两年来,外界所发生的一切,不断地刺激着周作人的神经,使他一再地重复着一个‘感觉’:历史发生了可怕的循环”[2]345。对于周作人,此刻发生的悲剧性幻灭是三重的:“不仅是对于国民党政权所代表的‘政党政治’的幻灭(与清醒),对五四先驱者一直寄以希望的‘民众政治’的幻灭(与清醒);更是对知识分子自我的幻灭(与清醒)。”[2]349于是在1929年末,周作人提出了著名的“闭门读书论”,表达了面对历史循环的无可奈何。1937年夏,继“文学小店”关门后又宣布开张没几年的“日本店”关门。

1937年夏至1945年冬为周作人出任伪职的“落水”生涯,《知堂回想录》引用了该时期的6则日记,《元旦的刺客》和《先母事略》各引用3则。周作人深知,日记可以作为对这段“敏感”时期心态的表白,虽然无论如何“辩解”,也无法改变失节的铁的历史事实,但日记可以作为“辩解”的证明。因此,周作人对这段时期日记的引用是别有目的的。首先是“元旦遇刺”让他惶惶不可终日,这也是最终导致他失足“落水”的导火索。“客观形势已不允许周作人继续敷衍延宕,连隐居亦不可能,他只能在‘杀身成仁’与‘出山下水’二者之间作出选择。”[2]439-440在这样的形势下,周作人只能“迫不得已”地出任伪职。周作人正是通过“遇刺”的日记来为自己“落水”作“辩解”,证明自己是“形势所迫”而不得已,以求他人的谅解。其次是母亲的去世,日记内容是诸如“这回永别了,不图竟至于此,哀哉”[4]740,表达对母亲去世的巨大悲伤与哀悼之情,用这种人生大悲痛的“哀事”来营造自己在“落水”后“过得并不好”的气氛,表明自己“落水”时期的情绪是沉重的,内心是悲痛的,精神是凄苦的。通过对自己“惨状”的诉说来达到缓解乃至消解“落水”带来的沉重负罪感与内疚感,以求舆论的同情与谅解—虽然,他对此也许本无自觉。

1945年至1949年的铁窗生涯,所作日记不存,无从查考。

1949年至1967年是周作人最后的岁月,因为《知堂回想录》完稿于1962年11月,而在《知堂回想录》中,这一时期基本都是回忆自己此前的“工作”及事迹的“拾遗”,基本没有论及1949年以后自己生活的情状,因此也就无从引用了。

总之,周作人在创作《知堂回想录》时,对人生不同阶段的日记引用数量的差异并非毫无根据,除了客观原因无从引用外,其余都是有其主观因素渗入其中的。我们从其对日记的“旁征博引”和“欲言又止”中间,可以窥探周作人隐秘的心理活动以及回顾自己一生时的复杂心态。

二、对日记引用内容的考察

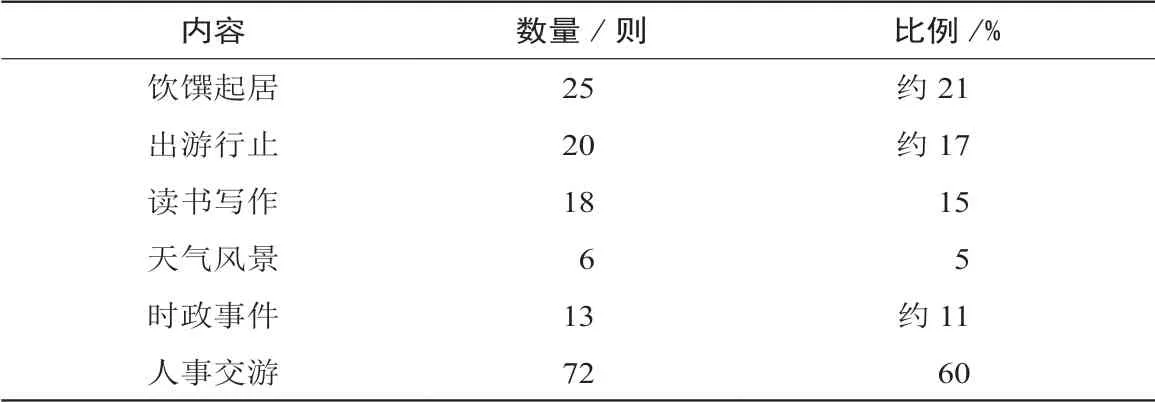

周作人在《知堂回想录》中所引用的日记内容是有选择性的,其中多涉饮馔起居(包括生病服药)、时政事件、出游行止(包括旅途见闻)、读书写作(包括书、画、古玩、日用的流水账)、天气风景、人事交游(包括书信往还)等方面。《知堂回想录》所引用日记的主要内容以及出现的频率①日记不同类型内容的引用有重叠。见表2。

表2 《知堂回想录》中周作人对日记引用内容类型的考察

从表2中不难看出,引用最多的是人事交游方面的内容,凡72则,占总数的60%之多;其次依次是饮馔起居、出游行止、读书写作,分别约占21%、17%和15%;较少的是时政事件和天气风景,分别约占11%和5%。

人事交游的内容占引用的绝大篇幅,一方面固然是因回忆录这一独特文学体裁的需要,周作人的人事交游“谈笑有鸿儒,往来无白丁”(刘禹锡《陋室铭》),大都是一些现代中国文学界、思想界、学术界、教育界乃至政界的显要名流,诸如“下午七时至六味斋,适之招饮,同席十二人,共议《每周评论》善后事,十时散”[4]453,“上午晴,北大告假。郑振铎耿济之二君引爱罗先珂君来,暂住东屋”[4]521,等等。显然,这是一些重要的“传记”材料。作为“五四”巨子,周作人与他们的交游与书信往还自然构成他生活的重要方面,高频率地引用也就不足为奇了。另一方面,除名流以外,与周作人往来较多的是至亲好友,如出现较多的大哥鲁迅、三弟乔峰(即周建人),以及蔡元培、许寿裳、孙伏园、钱玄同、刘半农等好友,引用日记内容多有“上午予偕兄去,即回”[4]54、“上午九时出会馆往大学,又访蔡先生,下午一时返”[4]409、“上午同大哥往访铭伯季茀二君”[4]413之类的记载,他们在周作人的日常生活及精神世界中占有重要的地位,扮演着重要的角色,是周作人心灵最“柔软的角落”,周作人在创作回顾其一生的“自传”时,无法避开这些对他的生活乃至心灵产生重大影响的人与事。此外,也与周作人的个人性情和生活理想有关。周作人脍炙人口的名句:“喝茶当于瓦屋纸窗下,清泉绿茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人共饮,得半日之闲,可抵十年的尘梦。”[5]这种与友人把“茶”言欢,偷得浮生半日闲的生活是周作人最为向往憧憬的,故引用“次日伍仲学来访,云今日往上海,因约定同行。下午予两人乘舟至拱辰桥,彼已先在,包一小舱同住,舟中纵谈甚欢”[4]154、“封燮臣君函招,下午同朱浩如君至大功坊辛卓之君处,见沈翀、顾琪、孙铭及留日女生秋琼卿女士,夜至悦生公司会餐,同至辛处畅谈至十一下钟”[4]184等内容不是偶然的。周作人的性情是柔弱内向的,甚至有些清高与孤僻,对人性容易失望,这从他经常以“老僧”自诩、将书房命名“苦雨斋”、对羽太信子一味退让的“惧内”表现,以及与大哥鲁迅和三弟周建人的先后失和乃至留守北平最终失足“落水”中可以看出。对现实的逃避,使周作人更喜欢沉浸在书斋的精神世界中,他的内心难免时常有孤寂之感,渴望人间的温情与慰藉,所以同交心知己的往来,对他而言是极其珍贵的,是他总结其一生时格外珍重的部分。

在《知堂回想录》中多引用饮馔起居方面的内容,周作人曾对此有过反省,认为这种“借驹隙之光阴”而“涉笔于米盐之琐屑”的举动实在“愚甚”。[6]402然而“琐屑”片段往往保留了更多的历史细节,我们今天也正是透过这些充满滋味的细节得以体会“日记”这一文本形式所蕴含的张力。饮馔琐屑的日常被引用于“传记”中,体现了周作人的个人趣味、人生观念与思想观念。周作人喜好的是饮馔本身土膏露气未失的原味,同时又推崇食品不为求饱的特性。他身上有浓重的“士大夫气”,早在1920年就提出“生活之艺术”,提倡对于“日用必须”之外的趣味的追求,对于那种高雅、舒展、含蓄、精致的“士大夫”生活的沉溺与陶醉,伴随其一生。在撰写《人的文学》①1918年12月,《新青年》刊登了周作人的《人的文学》,对当时的文学革命影响很大。时期,周作人就强调“人”的“一切生活本能,都是美的,善的”,认为“文学是人性的,不是兽性的,也不是神性的”,强调“个人主义的人间本位主义”“个人爱人类,就只为人类中有了我,与我相关的缘故”,因此“利己而又利他,利他即是利己”。[2]210从这样的人生观、思想观出发,周作人自然生发出对一切“日用伦常”的一种不由自主的欣赏,认为美就存在于这些生活的“米盐之琐屑”中,因此在周作人这里,饮茶、饮酒、尝果、聚餐乃至听雨、理发、沐浴及诸如“食水芹紫油菜,味同油菜”[4]54等饮馔起居,与诸如“自昨晚起稍觉不适,似发热,又为风所吹,少头痛,服规那丸四个”[4]408等感冒、牙疼、腹泻等小病与服药之事,都郑重其事地记于日记中,并不厌其烦地多番引用,也就不难理解了。

读书与饮茶是周作人生活趣味的重要构成内容,“他更乐于饮苦茶、读杂书,陶醉于‘苦雨斋’阴郁如雨的古典的氛围,玄思,冥想,‘胡乱作文’,在文学上寻求安慰”[7]。因此,书中引用的日记多有“收到《壶天录》四本,《读史探骊录》五本,《淞隐漫录》四本,《阅微草堂笔记》六本”,“兄往申昌购《徐霞客游记》六本,《春融堂笔记》二本,宋本《唐人合集》十本有布套,画报二本”等内容[4]54,读书、写作以及购书、买画、赏鉴古玩和金石小品甚至“松鹤纸四张,四文,洋烛四支,洋一角一分”[4]74等日常的流水账在周作人这里都获得了别样的意义,是同一趣味不同方向的延伸,他的“士大夫气”也就越发体现得淋漓尽致了。

出游行止以及由此而来的路途所见、所感、所思,风俗观察、名物考证也是引用内容的一大方面。周作人本质上属于“宅男”,轻易不远游,宁愿沉浸在书斋里饮茶、读书。因此,凡出游大体都是周作人人生中的“大事”。如1898年,刚好十三岁的周作人第一次出远门便是去杭州看望狱中的祖父,引用的日记中记载了远游归家的旅途见闻:“乘渡船过江,步至西兴,时方清晨,在饭馆饭毕,下四摇头(一种快航船,用四人摇撸故名),过钱清柯亭诸处,下午至西郭门育婴堂门口上岸,唤小舟至大云桥,步行至家,祖母母亲均各安健,三四弟亦安,不禁欢然。”[4]55如此不厌其烦地详细记载了乘船的行止地点、时刻等琐屑事,以及对“四摇头”等名物考证的兴趣,最后罕见地流露出对亲人的至爱之情(也是在这一年,周作人开始记日记)。此后历次“远游”包括求学南京、留学日本、北上北京等都有类似的详细记载。而每次出游,多涉及周作人人生的重大选择,故而都事无巨细地记载并多番引用,也便可以理解了。

周作人对时政事件,诸如“义和拳运动”“张勋复辟”“五四运动”“陈独秀被捕”“女师大风潮”以及与“东吉祥派”的论战、“上海解放”等的关注,是可以理解的。一方面,作为历史事件的亲历者与见证人,有将此类事件记录下来的主观愿望与客观动机,同时也为“自传”提供了鲜活的社会历史背景;另一方面,也与周作人关注现实、忧心民瘼的胸襟以及社会批判的视角有关。早在1900年,十五岁的周作人就在日记中记载了“义和拳运动”:“闻天津义和拳匪三百人,拆毁洋房电杆,铁路下松桩三百里,顷刻变为麸炭,为首姓郜,盖妖术也。又闻天津水师学堂亦已拆毁。此等教匪,虽有扶清灭洋之语,然总是国家之顽民也。”[4]77这是少年周作人第一次在日记中记录时政事件并有自己独立的看法。此后,这种社会批判的精神一直延续下来,成为其思想革命的精神资源与重要视角。对复辟丑态的揭露、对军阀专制残暴的抨击、对进步学生的支持、对独裁当局的帮闲与帮凶的讥讽和批判,成为周作人社会批评与文化批评的重要内容。

此外,可以看到周作人往往将天气风景与出游行止、饮馔起居、读书写作等并置,几种不同性质的记载,在彼此的对照中形成了一种意味深长的架构,有浓淡相宜的效果。周作人自称有“叛徒”与“隐士”的双重人格,这体现了周作人“名士派”“隐士派”的一面。少年周作人很早便体会并捕捉到了与自然界呼吸相通、却又立足世俗社会生活的质朴乐趣,因此,周作人眼中的自然界是与人类生活交融无间的人间化自然。一草一木、晴雨阴晦,一旦与实际生活发生联系,便令人兴趣盎然。他以一种深具人间气息的方式理解自然,自然在他眼中也浸染着人间气息。因此,引用的日记内容多有“顷之大雨倾盆,天色如墨”[4]55,“曙色朗然,见四岸菜花,色黄如金,纵观久之,怡然自得”[4]84,“吠声忽作,蛙鸣聒耳,如置身青草池塘”[4]146等记载,便也不足为奇了。

总而言之,周作人将饮馔起居、时政事件、出游行止、读书写作、天气风景、人事交游等并置,不仅为《知堂回想录》留下了极富个人特征的存照,也显示了周作人的趣味和思想,从中可以窥见其文学理想的追求与人生道路的选择,以及思想变迁的若干线索,这些同样成为了他学术兴趣和思想批判的资源。

三、对日记引用内容修改的考察

此外,周作人引用日记时并非原封未动地直接照搬,而是有“润色加工”的痕迹,这同样也是别具意味的。通过将《知堂回想录》与其日记比对,可以发现《知堂回想录》对引用日记的修改体现在三个方面。

一是周作人对不愿提起的敏感人物及事件在《知堂回想录》中引用时有所删削。如“上午往校,下午至学长室议创刊《每周评论》,十二月十四日出版,任月助刊资三元”[4]452。其中原本有关傅斯年的内容均遭删除,原因或可追溯至1945年日本战败投降时,傅是国民党派驻北平学界的第一个“接收大员”,出任过伪职的周作人意识到将来的窘境,因此写信给傅斯年求助,可是并未收到答复[2]499。后来周作人在南京被审判后入狱,直到1949年上海解放才出狱。周出狱后曾写打油诗以讥讽国民党当局,随后说:“这是赋而比也的打油诗,缺少温柔敦厚之致,那是没有法子的,但是比较丙戌(一九四六)六月所做的一首《骑驴》的诗,乃是送给傅斯年的,却是似乎还要好一点了。”[4]746-747对傅的不满之情溢于言表。在1960年代创作《知堂回想录》时,周作人依旧对此耿耿于怀,故而不愿提及。无独有偶,众所周知,周作人在1937年与周建人失和,原因是周作人写信指责周建人遗弃妻儿而与学生王蕴如同居,此后兄弟大闹一场,不欢而散。因此在引用日记时,多处关于乔峰来往的记录均遭删除,如“送还女高师聘书……仍送还女高师聘书”[4]554、“上午往宗帽胡同,女师大开校务维持会”[4]558等几段中,仅保留了有关送还女高师聘书和去女师大开校务维持会的内容[6]392-457(至于关于他同样失和的大哥鲁迅的内容却得到保存,也是耐人寻味的,或与对大哥的感情更为复杂及鲁迅的影响力有关)。

二是敏感内容的删改。如与此后的日本著名甲级战犯土肥原贤二等人共同商议筹建改革同文书院之事,日记原文是周作人本人作为代表与土肥原及大内江藤“二君商议”,引用时则改为“与大内江藤及北大同人共商”,似乎有引北大同人来分担责任之嫌。日记原文是:“九月二日。上午作小文,下午四时半至东车站送内野君回东京,又往土肥原宅,与大内江藤二君商议同文书院事,晚八时回家。收东亚公司书一本。”[6]455引用时改为:“九月二日,下午往土肥原宅,与大内江藤及北大同人共商同文书院事,晚八时回家。”[4]575这一改动颇有欲盖弥彰之嫌,是耐人寻味的。

三是在上海解放时,引用出狱后的日记时,似乎有意删除有关朋友对其的关照,如经济和物资方面的援助的内容:“上午寄北平一四八号信, 试由香港转。宋女士来。下午平白交来小头五枚,系王心留所赠,连前龙洋共有十一,均由李健吾转来者。彻夜遥闻炮声”,“上午仲廉来。下午绍虞来,云已迁居。往余再记买龙井四两,二百万元。付本里巷口做铁门费大头一枚,又代纪生付出一枚。”[8]其中删除了朋友对其关照的内容[4]752,似乎有避嫌的考虑,毕竟以通敌叛国罪获释也并非光彩的行为,如果自己出狱后还能得到如此众多亲友的资助和关心,似乎有冒天下之大不韪之嫌—这或许是他一种不自觉的行为、一种无意识的流露吧。

四、小结

周作人在写作《知堂回想录》时对日记的引用是有所取舍与“处理”的,并非机械地照搬。其取舍与“处理”耐人寻味,从中或可窥见周氏在回顾总结其一生时的复杂心态。对人生不同时期日记引用数量的差异,并非毫无脉络可循,除了求学日本时期无日记,“铁窗生涯”日记不存以及在最后的岁月中《知堂回想录》的创作戛然而止等客观因素外,对其他时期的日记何时引用以及引用的数量,是渗入了其主观因素的。周作人“名士派”的夙愿、“叛徒”与“隐士”的双重人格、“流氓鬼”与“绅士鬼”的此消彼长轮番上台[4]557,尤其值得注意的是其饮馔趣味与风俗观察、名物考证、赏画鉴古有着密不可分的联系,并成为其日后学术兴趣与思想批判的利器。周氏对日记的引用呈现出“言而当,知也;默而当,亦知也”(《荀子·非十二子》)的知堂老人的另一面,这也是颇有意味的。“自传”对日记的引用,有着学术兴趣、思想批判乃至抒怀的多重任务,也可谓变化多端了。