基于“走出去”战略的国际化人才培养模式研究

2021-03-31顾哲

[摘 要]我国目前人才培养模式和体系与“走出去”的国际化人才战略的需求距离逐渐加大。国际化人才培养领域在理论方面有所建树。然而,这些理论并没有完全付诸于实践。文章分析了国际化人才的培养目标,研究了校际交流生、校际联合办学、校企联合人才培养模式。 通过比较分析不同培养方式的优缺点,为基于“走出去”战略的国际化人才培养提供参考和借鉴。

[关键词]“走出去”战略;国际化人才;培养模式

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.05.106

1 引言

目前,我国现有人才培养模式和体系已经和当前的“走出去”国际化人才战略慢慢地拉大了需求的距离。急需大量具有综合能力、应用能力、应变能力、决策能力且能掌握熟练的外语交际、公共关系处理和谈判沟通技巧,并能利用信息技术进行分析和处理问题的人才。

2 “走出去”战略和国际化人才

2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”倡议不仅有助于中国的进一步开放,更有利于“一带一路”沿线国家的发展。它的最终目标是建立一个互惠互利的发展经济圈。“走出去”倡议不仅便于解决国内过剩生产力的转化,而且便于提前制订对外市场利益交换等方面的计划。随着“走出去”战略的不断深化,它已成为自由贸易和互利共赢发展理念的集中体现,更是我国和平发展的重要标志。

截至目前,国际化人才的概念还没有被学术界人士进行统一的定义。但是对国际化人才的基本特征有一个普遍的共识:其一,具有国际化思维;其二,熟悉国际通用准则;其三,精通一种以上的外语;其四,具有国际化工作经历。笔者认为,国际化人才是指具有一定国际化思维,熟悉国际通用准则和惯例,具有扎实的专业理论知识,精通多种语言,并具有国际交流能力和国际化工作经历的人才。

3 国际化人才培养目标研究

3.1 国际化人才化需求分析

3.1.1 国际化人才化类型分析

《国家中长期人才发展计划纲要(2010—2020年)》对人才的内涵进行新的总结和阐释,也就是说掌握必要专业基础知识或特殊生存技能,富有创造力且能为社会做贡献的人,他们是具有较高文化素养和行动力的宝贵人力资源。

基于工作人员服务内容的差别,国际化人才被分为输出型和本地化。输出型是指为我国“走出去”战略工作的中国员工;本地化是指为我国“走出去”战略所涉及国家工作的中国员工。基于工作性质的差别,国际化人才会出现技能、技术和管理三种表现形式,也就是技能、技术和管理三类人才。另外,为便于进一步开展研究,管理类和技术类又被细分为高端类和普通类两种。也就是说,管理类可以分为高端管理人才(在此也称为决策类)和普通管理人才(在此称为管理类);技术类人才可分为高端技术类和普通技术类人才。

3.1.2 国际化人才需求特点

(1)基于“走出去”战略内容。中国“走出去”战略的发展方向应该全方位面对整个行业。整个行业包括城际铁路、地铁、客运、货运;整个行业链包括金融、设计、工民建、通信、操作和维护。全方位指同时“走向全球”的硬条件和软条件。硬条件包括设备、燃气、矿产等,而软条件包括管理、教育、培训等。这说明“走出去”战略依靠的是广泛人力资源。

(2)基于“走出去”战略复杂性。“走出去”战略的实施往往会受到外交、经济、地缘政治等问题的影响。该战略的实施还需要更高要求的人才,他们不但掌握谈判、商务和外交技能,还能够熟练运用多种外语进行深度交流。

(3)基于“走出去”战略持续性。基于美、澳、德、英、法、日等国家产业全球化的经验,从持续性的角度来看,国际化人才的需求类型是动态变化的。期初,双方的专业决策人才和工程周边人才共同开启整个工程;随后,行业技术类和管理类人才进一步跟进;最后,输出管理类和本地技术类人才接手后期运营。

简言之,中国“走出去”战略的人才需求特点是普遍性、动态性和复杂性。普遍性包括输出型人才和本地化人才、管理类人才和技术类人才、行业类人才和周边类人才;动态性是指人才需求的阶段性、多样性和等级性;复杂性是指复合型人才需求的结构,包括知识、能力和素质三大基本要求。

3.2 制定培养国际化人才的目标

确立培养国际化人才的目标是第一步,根据调研的数据和信息,并参考国内现有的国际化人才培养目标和计划等,结合行业实际,制定国际化人才培养目标。所谓国际化人才就是能适应社会经济发展的需要,拥有扎实的专业基础,具有国际视野,熟悉国际规则和惯例,并具有较强的环境适应能力和国际交流能力的跨学科人才。

3.3 输出型与本土化人才培养标准

依据國家“走出去”战略对国际化人才的需求,从知识、能力和素质等多方面入手,从各个层面和需求类型上制定国际化人才培养标准。基础和专业划归至知识层面;国际合作、问题处理、信息获取等划归至投资层面;个人自身条件和工程能力意识则划归至质量层面。

4 国际化人才培养模式研究

4.1 国际化人才培养模式设计原则

本原则设计从国际合作、校企联合、动态机制和积极反馈四个方面进行:一是国际合作方面:我国目前的教学资源在满足广泛和复杂的国际化人才培养时,已显得捉襟见肘,基于此,进行国际合作并协调利用好国际资源的长处,以便培养输出型人才和本地化人才;二是校企联合方面:校企联合能够全面掌握市场的实际需求,培训学生,让学生去第一线工作,切身体验工作纪律和技术要求,将市场的需求,新方法、新技术用于实践教学或顶岗实习当中;三是动态机制方面:实时关注基于我国“走出去”战略实施的时效性和阶段性,针对不同参训人员的具体情况,动态调整培训方案、方式和方法;四是积极反馈方面:高校要积极反馈基于我国“走出去”战略实施的最新动态,促进创新创业人才的培养和储备,做到第一时间迎合国际化人才培养的标准。

4.2 国际化人才的培养方式

第一,校际学生交流方式。我方和外方学校按照协议和规定互派学生到对方院校学习深造完成所在学校课程并获得对方既定的学分,这有助于学生在跨文化氛围中掌握国际知识和技术,在不断与外国学生交流学习的基础上,既拓宽了国际视野,又熟悉了对方国家的社会文化、习惯及其他方面。

第二,校际合作模式。校际合作主要以中外合作办学或办校的形式实施,其基本特征是强强联合。现在,已有很多高校开展了多种合作办学模式,如中国的联合大学,如河南大学的迈阿密学院、郑州大学的国际学院和郑州铁路职业技术学院的欧亚交通学院。他们都是在人才培养方面充分发挥并利用双方的优势。

第三,校企联合模式。高校和企业深化加强合作,利用好各自优势资源,并在理论基础和实习实训等教学方面积极配合满足对方的需求。高校学生与企业采用“零距离”接触教育,方便学生在学习的同时还能兼职“员工”身份,进而参与到合作企业的生产、销售、物流等管理工作。优化后的合作方案是:①“职业培训与技能提升”方案;②“专业化和双学位教育”方案;③“学士与专业硕士”方案;④“学士-工作-硕士”方案。

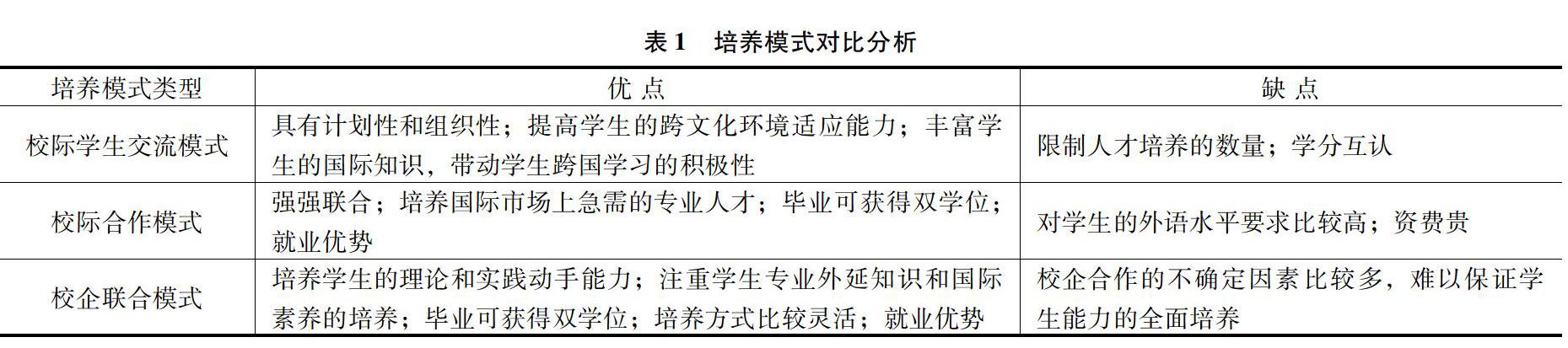

4.3 不同培养模式的比较分析

表1从输出人才和本地人才的知识能力素质结构进行了具体分析对比,基于三种不同模式的长短之处,总结出校际学生交流、校际合作和校企联合可用以培养输出人才;校际学生交流和校际合作可用以培养输出人才。

5 结论

研究国际化人才培养领域取得了一些成果,特别是在理论方面有所建树。然而,这些理论并没有完全付诸实践,大部分理论没有应用到实际的培养当中。后续的实证研究还是十分必要的。研究的方向可以从以下两点展开。

第一,国际化人才供需关系。本研究只是从中国“走出去”的人才类型方面着手。所谓供需关系就是具体的类型和需求量。在大量准确的调研和研究特定时期的国际化人才的类型和需求量,相关高校就能“先人一步”制订国际化人才培养计划,并及时开展相关的工作。

第二,国际化人才培养的实践研究。本研究只简单介绍到了几个典型高校和他们的国际化人才培训模式,并不是大规模选择多区域的高校案例。如果想进一步系统化实施此理论,那么就要实地调研甚至参与这些国际化高校的培养工作,这样得出的数据和实证才能令人信服。

参考文献:

[1]中共中央,国务院.国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)[Z].2010-06-07.

[2]王飞.国际化人才培养探讨[J].管理观察,2014(25):99-101.

[3]王秋鹏.铁路职业技术学院教学与人才培养模式研究[D].西安:西安建筑科技大学,2009:8-13.

[4]陈庆俊,叶泉鹏.校企合作是培养国际化人才的有效途径[J].中国高等教育,2015(23):63-65.

[5]姚金雨,徐玉特.国际实习生:培养国际化人才的有效形式[J].教育评论,2014(12):29-31.

[6]王敏麗.浅谈中外合作办学工程人才培养模式[J].江苏高教,2003(2):76-78.

[7]裴文英.高校发展视野中国际化人才培养研究[J].江苏高教,2007(6):79-80.

[8]庄少绒.论高等教育的国际化人才培养问题[J].南方经济,2004(2):37-39.

[基金项目]开封市2019年度哲学社会科学规划调研课题“基于‘走出去战略的开封国际化人才培养模式研究”(课题编号:ZXSKGH-2019-D037)。

[作者简介]顾哲(1982—),男,汉族,河南开封人,黄河水利职业技术学院国际教育学院讲师,研究方向:翻译、高职教育研究工作。