基于改进的Green-Ampt入渗模型重建清光绪初年山西大旱降雨入渗量

2021-03-31屈艳萍张学君张伟兵

屈艳萍 ,李 哲 ,张学君 ,吕 娟,张伟兵

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,北京 100038)

1 研究背景

清宫档案“雨雪分寸”资料是从公元1736年至1911年在全国范围内对每个降水过程的入渗深度或积雪厚度进行观测的记录,是重建高分辨率旱涝序列最为可靠的资料之一[1-2]。其中“雨分寸”观测方法是指在发生一次降雨过程之后,选择一块地势较为平坦的农田向下掘土,当看到有明显的干湿交界层时停止,测量此时的深度即为雨分寸[3]。因此,如何把“雨分寸”的观测记录量化为降雨入渗量,进而反演为降水量,是定量重建历史典型场次干旱事件需要解决的关键问题。

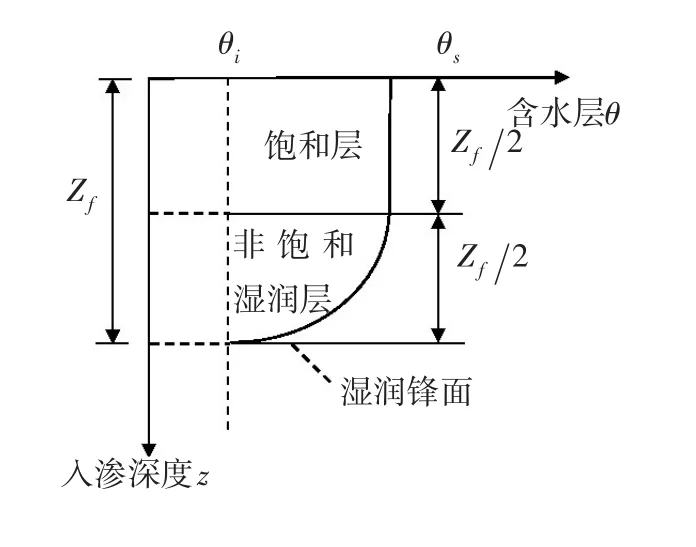

降雨入渗是指雨水进入土壤的过程,是土壤水循环的重要内容。国内外学者对土壤水分入渗过程进行了大量的研究,先后提出了许多经验和物理意义明确的降雨入渗模型[4-8]。其中,最为著名的是由Green W H和Ampt G A[9]于1911年根据毛管理论提出的Green-Ampt入渗模型,该模型表达式简单、参数较少,且物理意义明确,是目前应用较为广泛的入渗模型之一。模型的两个基本假设:①下渗过程存在明显的湿润锋,在湿润锋处基质吸力为定值;②湿润锋以上即湿润区含水量为饱和含水量。之后,考虑到在田间条件下,土壤水分呈明显的层状分布,从上至下大致可以分为饱和层、近饱和层、湿润层和干土层,且实际降雨入渗过程中田间土壤含水量也很难达到饱和,湿润区并非完全饱和,计算出的累计入渗量偏高等问题,沈晋等[10]和王文焰等[11]通过入渗试验得到湿润层厚度约为湿润锋后土层厚度的一半,即对湿润区进行分层假定,并在此基础上假定湿润层内含水率呈椭圆分布曲线,提出了改进的Green-Ampt入渗模型[12]。从土壤物理学角度看,清宫档案“雨雪分寸”资料中的“雨分寸”与基于毛管理论的Green-Ampt入渗模型中的湿润锋(即土壤干湿交界层的位置)基本一致[13],同时考虑土壤水分分层等问题,本研究拟采用改进的Green-Ampt入渗模型将清宫档案雨分寸数据量化为累计入渗量,进而为重建历史时期降雨量序列奠定基础。

为此,本研究仿照清宫档案“雨雪分寸”的观测方法,在山西省中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站两个代表性站点开展了人工模拟降雨入渗试验。在分析影响山西省降雨入渗湿润锋推进深度主要因素的基础上,引入基于湿润区分层的Green-Ampt改进方法,探讨了利用改进的Green-Ampt入渗模型求解山西省累计入渗量方法的可靠性与适用性,从而利用山西省1875—1878年主汛期6—9月的清宫档案“雨分寸”资料重建了历史时期土壤降雨入渗量。

2 清宫档案“雨雪分寸”资料

本研究从中国水利水电科学研究院水利史研究所抄录光绪元年至四年(1875—1878年)主汛期6-9月山西省清宫档案“雨雪分寸”资料19份,其中“雨分寸”记录共计1652条。数据为清代山西省总督、巡抚、布政使等高级官员按月整理汇总的各州县每次降水的雨分寸记录。表1为光绪元年七月初六(1875年08月06日)山西巡抚鲍源深上奏的《光绪元年五月份所属各州县报到得雨日期寸数开缮清单》示例,清单记载了清光绪元年五月份山西省9府6直隶州共89厅州县的降雨情况,包括各州县逐次降雨的日期、降雨入渗深度(即雨分寸,以寸为单位记录:1寸=3.33 cm),定量化程度高,记载详实。“雨分寸”的记载采用我国传统历法农历,为便于数据处理与分析,将每次降水记录的时间转化成公元纪年。“雨分寸”资料的处理方法参考文献[14-15]。

表1 山西省雨分寸档案记载示例

3 人工模拟降雨入渗试验

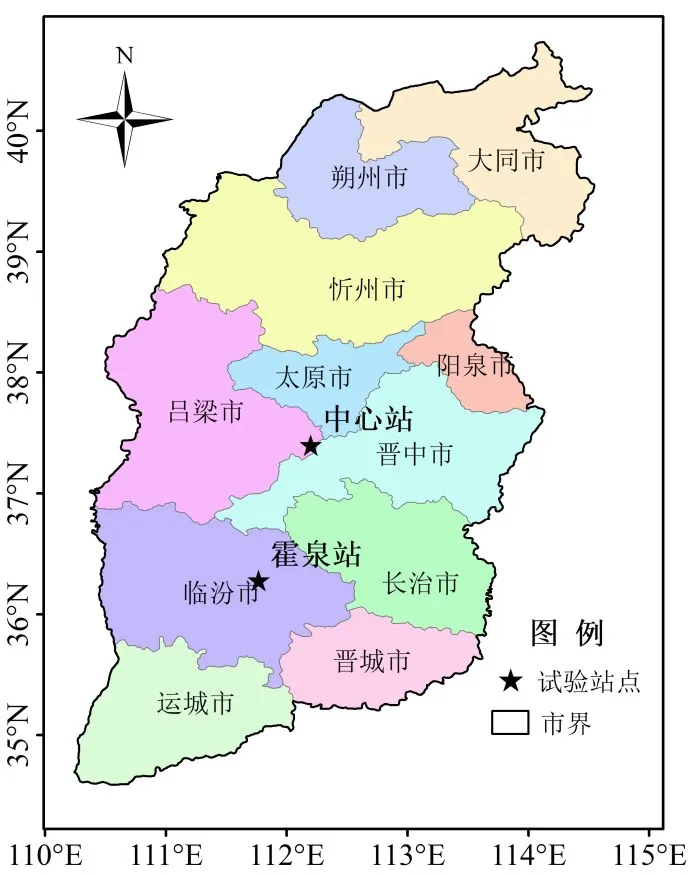

3.1 试验站点 人工降雨入渗试验于2019年8—9月份在山西省中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站开展(图1),其中山西省中心灌溉试验站位于山西省文水县刘胡兰镇,位于东经112°12′,北纬37°24′,海拔高度749.6 m;霍泉灌溉试验站位于洪洞县广胜寺镇,地理位置为东经111°46′,北纬36°17′,海拔高度529 m。试验站土壤质地为中壤土和轻壤土,在山西省具有典型的代表性,试验站内有代表性试验田,完整的供水、试验设备,适合于开展“人工模拟降雨入渗试验研究”。在试验站内选择一块面积为10 m×10 m的农田,应保证试验地表平整,土壤结构未受到人为破坏,且土壤的物理性质较稳定。将试验农田划分为1.5 m×1.5 m的若干试验块,用以进行不同降雨强度与历时组合的降雨入渗试验。试验站点土壤物理参数见表2。

图1 试验站位置图

表2 试验站点土壤物理参数

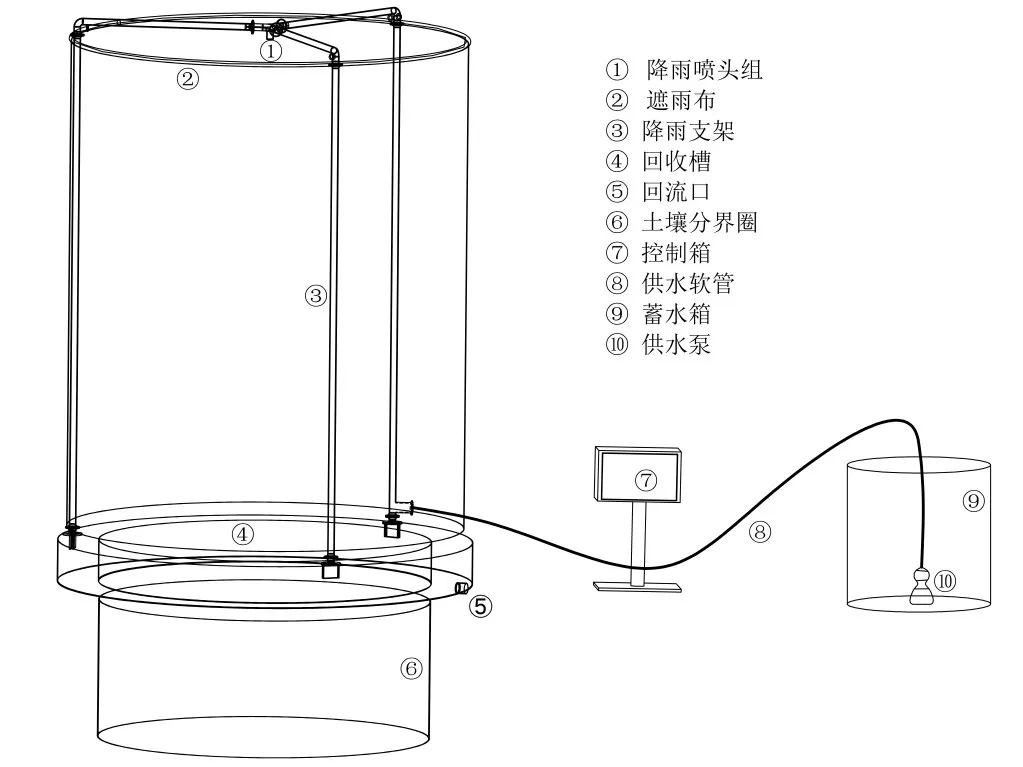

3.2 试验装置与方法 本试验采用的便携式人工模拟降雨装置由中国水利水电科学研究院负责设计,由西安清远测控技术有限公司负责研制及安装。该装置由喷淋系统、供水系统、遮雨布/收集槽和钢槽构成,可实现不同雨强、不同历时的人工模拟降雨过程。降雨喷头高度为2.5 m,喷射直径为1 m,降雨均匀度大于0.85,可实现降雨强度为0~200 mm/h的模拟降雨。图2为人工降雨设备简易图。

图2 便携式人工模拟降雨装置示意

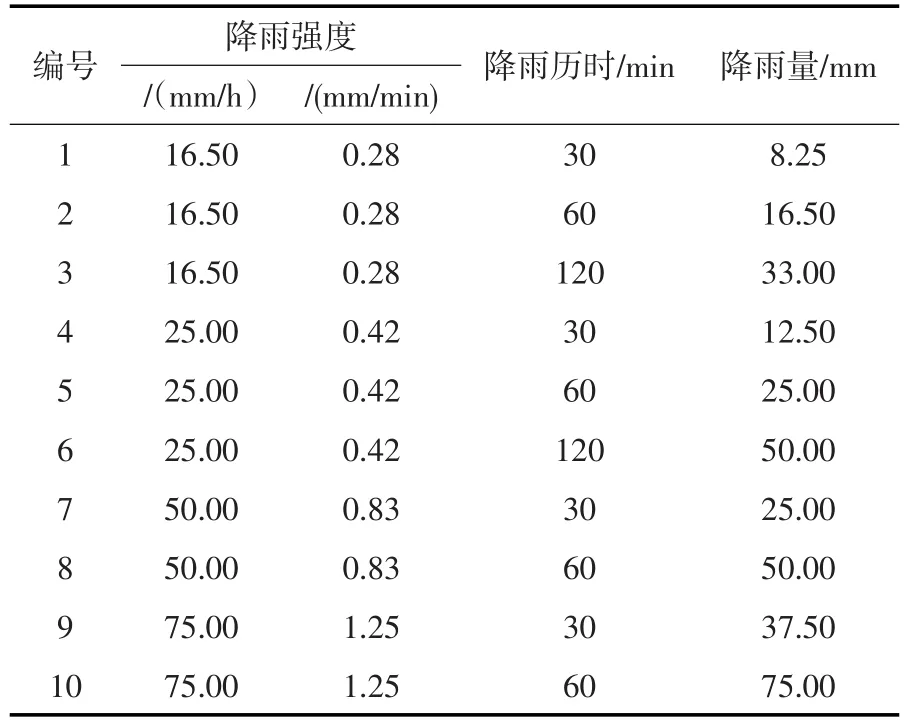

为使人工模拟降雨入渗更接近自然状况,本试验相应设计了不同降雨强度和降雨历时组合,每种降雨组合试验重复三次,其中降雨量的大小包括 8.25,12.5,25.0,37.5,50.0 和75.0 mm等,用于代表自然降水的小雨(0.1~10 mm)、中雨(10~25 mm)、大雨(25~50 mm)、暴雨(50~100 mm)等各种情况。基于对山西省北部、中部和南部3大区域降雨强度的分析[14],将降雨强度的大小设置为16.5 mm/h,25.0 mm/h,50.0 mm/h和75.0 mm/h,用于代表各种类型(小雨、中雨、大雨和暴雨)自然降水的平均雨强。降雨强度与降雨历时组合参数设计,详见表3。

表3 试验处理的参数设计

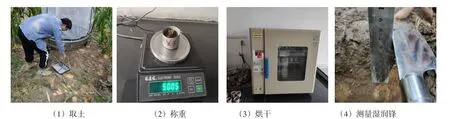

在每次试验之前,先将直径为1 m、高50 cm的钢槽楔入试验区土壤中,以保证降雨能全部入渗到土壤中,同时减少降雨过程的侧渗量,此时,认为降雨量近似等于实际入渗量。降雨前及降雨过程结束一段时间(地表无积水)后,分别在钢槽的外围及内部用土钻法分层取土,取土深度50 cm,每10 cm一层,每层取三个重复样品,用烘干称重法测定降雨前后的土壤含水量θi、θr。降雨入渗湿润锋推进距离的测定采用清宫档案“雨分寸”的观测方法,即在取土后,用铁锹在降雨区域向下挖土,直至看到有明显的干湿交界层时停止,干湿分界处距地表的深度,记为Zf。图3为试验流程图。

图3 试验流程图

4 降雨入渗模型模拟方法

4.1 改进的Green-Ampt入渗模型 王文焰等人提出的基于湿润区分层假设的Green-Ampt入渗模型改进方法,解决了传统Green-Ampt入渗模型因不分层考虑等导致计算出的累计入渗量偏高的问题,并在壤土类土壤中得到较好的应用。改进的Green-Ampt入渗模型的假设为:①在积水入渗过程中,将任意时刻的土壤水分剖面分两部分,即饱和层和传导区为湿润层的饱和区、而含水量变化较大的湿润层仍视为非饱和区;②湿润层的饱和区为湿润层的1/2,且湿润层内含水率呈椭圆曲线分布。模型分层假设如图4所示,具体如下:

图4 改进的Green-Ampt入渗模型分层假设

基于以上假设,将湿润区分为饱和层和非饱和湿润层,由水量平衡原理可对累计入渗量进行如下修正:

式中:I为累计入渗量;Is为饱和层入渗量;Iw为非饱和湿润层入渗量,θs为土壤饱和重量含水量;θi为土壤初始重量含水量;zf为降雨入渗湿润锋推进距离;ρ为土壤容重。

4.2 模型适用性评价方法 本研究中,采用纳什效率系数和相关系数两个指标表征改进的Green-Ampt入渗模型模拟结果与实际降雨入渗量之间的吻合程度,进而评价利用改进的Green-Ampt入渗模型求解累计入渗量的可靠性以及在山西省的适用性。

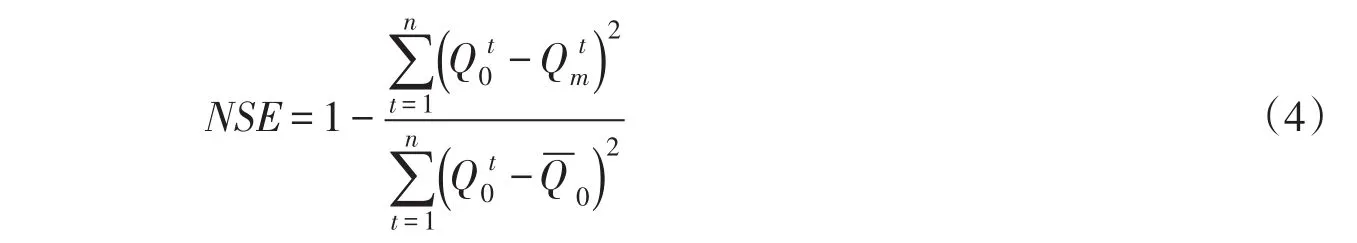

纳什效率系数NSE(Nash-Sutcliffe efficiency coefficient)由下式计算得到:

相关系数r(Correlation coefficient)由下式计算得到:

式中:r为模型模拟值与实际入渗量的相关系数;xi为实际入渗量,mm;yi为模型模拟值,mm;x为实际入渗量的平均值,mm;为模型模拟值的平均值,mm;n为数据个数。r数值越接近1,其拟合程度越高。

5 清光绪初年山西大旱降雨入渗量重建结果与分析

5.1 影响山西省降雨入渗湿润锋推进距离的主要因素分析 仿照清宫雨分寸档案的观测方法,分别在山西省中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站两个代表性站点开展人工模拟降雨入渗试验36组和37组,剔除重复试验以及误差较大的数据外,两个站点各整理出33组有效数据。为了分析影响山西省降雨入渗湿润锋推进距离的主要因素,利用SPSS软件分别对中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站试验观测所得湿润锋推进距离与降水量、平均降水强度和前期土壤含水量进行多元回归分析,结果详见表4。回归分析结果表明:上述2个站点的降雨入渗湿润锋推进距离均可以通过降水量、平均降雨强度和前期土壤含水量3个因子构成的多元回归模型模拟得到,多元回归模型相关系数分别为0.915和0.973,模拟能力均通过0.001显著性水平检验。同时,为了分析得到影响降雨入渗湿润锋推进距离的主要因素,分别对2个站点的降雨入渗湿润锋推进距离与降水量、平均降水强度和前期土壤含水量进行偏相关分析,结果表明降雨量和土壤前期含水量对降雨入渗湿润锋推进距离的影响较大,其中降雨量的影响最大,呈明显的正相关关系,偏相关系数均超过0.9;平均降雨强度对降雨入渗湿润锋推进距离的影响较小,无明显相关性。

表4 降雨入渗湿润锋推进距离与降水量、平均降水强度和前期土壤含水量的关系

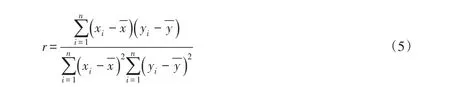

5.2 改进的Green-Ampt入渗模型在山西省的适用性评价 为了评价改进的Green-Ampt入渗模型在山西省的适用性,采用纳什效率系数NSE和相关系数r分析由改进的Green-Ampt入渗模型模拟得到的累计入渗量与降雨入渗量实测值之间的吻合程度来实现。结果表明:中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站改进的Green-Ampt入渗模型纳NSE分别为0.86和0.97,相关系数r分别为0.93和0.99,即模型模拟得到的累计入渗量与降雨入渗量实测值之间具有较高的吻合度。综上,改进的Green-Ampt入渗模型在山西省具有较好的适用性。

此外,本研究建立了改进的Green-Ampt入渗模型计算得到人工降雨过程的累计入渗量与降雨入渗湿润锋推进距离的相关关系,如图5所示。由图可见,中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站人工降雨累计入渗量与降雨入渗湿润锋推进距离呈良好的线性相关关系,相关系数分别为0.851和0.928,并均通过0.001显著性水平检验。

图5 模型模拟累计入渗量与降雨入渗湿润锋推进距离之间的关系

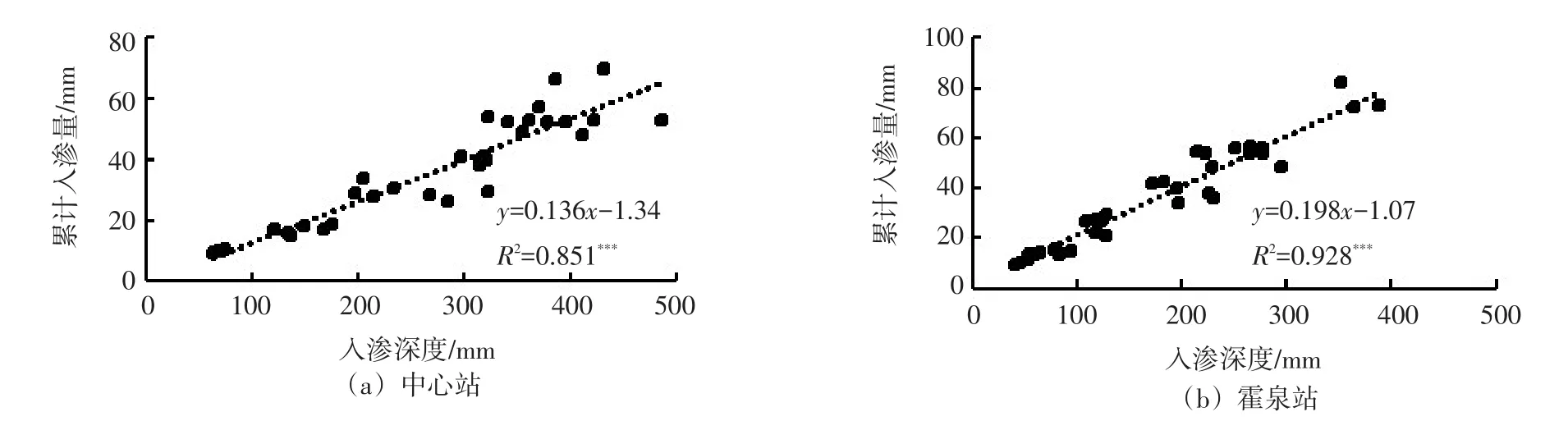

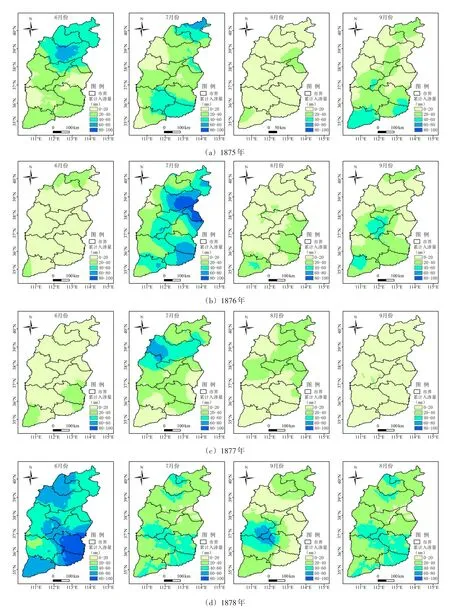

5.3 利用改进的Green-Ampt入渗模型重建清光绪初年山西大旱降雨入渗量 1875—1878年,中国华北地区发生极端干旱,号称中国近代自然灾害中最严重的一次灾难。其中,山西省正是此次极端干旱事件的中心区域。本研究针对提取的山西省95个县区1875—1878年清宫档案“雨分寸”数据,利用改进的Green-Ampt入渗模型重建了95个县区1875—1878年主汛期6—9月份逐月降雨累计入渗量,时空变化情况如图6所示。1875年,6、7月份的降雨累计入渗量明显多于8、9月份,其中,6月份北部地区降雨入渗量大于南部地区,北部地区入渗量介于40~60 mm,南部地区大多为20~40 mm;8月份全境范围降雨入渗量普遍减少,除少部分地区入渗量介于20~40 mm,其他大部分地区入渗量不足20 mm。1876年,6月全省大部地区入渗量不足20 mm;7月,全省大部地区降雨入渗量普遍有所增加,特别是忻州东南部、阳泉地区最大降雨入渗量可达100 mm,土壤干旱有所缓解;8月之后,降雨入渗量呈明显减少趋势,全省平均入渗量均不足40mm,空间上南部地区入渗量略大于北部地区。1877年,土壤干旱情势进一步加剧,6月份全省平均入渗量不足15 mm,7月份略有增加,全省平均入渗量为30 mm,进入8、9月,降雨入渗量进一步减少,特别是9月份全省72个县区无“雨分寸”记录,全省平均入渗量仅为5.2mm。1878年,全省主汛期各月降雨入渗量较1877年增加明显,其中6月平均入渗量为61.1 mm,8月份为65.4 mm。整体而言,1875—1878年主汛期各月份降雨累计入渗量普遍较少,土壤干旱较为严重,1875年主汛期各月平均降雨入渗量不足40 mm,1876年不足50 mm,1877年不足30 mm,1878年不足70 mm,与《中国近五百年旱涝分布图集》[16]、郝志新等[17]的研究成果中1877年为清光绪初年大旱旱情最为严重的结论较为一致。此外,基于改进的Green-Ampt入渗模型模拟得到的1875—1878年主汛期6—9月份逐月降雨累计入渗量空间分布与有关地方志记载的干旱及灾害情况描述也较为吻合。

图6 山西省1875—1878年主汛期逐月累计降雨入渗量分布

6 结论

本研究仿照清宫档案“雨雪分寸”的观测方法,在山西省中心灌溉试验站和霍泉灌溉试验站两个代表性站点开展了人工模拟降雨入渗试验。在分析影响山西省降雨入渗湿润锋推进深度主要因素的基础上,引入基于湿润区分层的Green-Ampt改进方法,探讨了利用改进的Green-Ampt入渗模型求解山西省累计入渗量方法的可靠性与适用性,并利用山西省1875—1878年主汛期6—9月的清宫档案“雨分寸”资料重建了历史时期土壤降雨入渗量。结果表明:(1)降雨入渗湿润锋推进距离可以通过降水量、平均降雨强度和前期土壤含水量3个因子构成的多元回归模型模拟得到,多元回归模型相关系数分别为0.915和0.973,模拟能力均通过0.001显著性水平检验。其中,降雨量是山西省降雨入渗湿润锋推进深度的主要因素,两者呈明显的正相关,平均降雨强度对降雨入渗湿润锋推进距离的影响较小,无明显相关性。(2)改进的Green-Ampt入渗模型在山西省具有较好的适用性,两个站点实际入渗量与模拟值的纳什效率系数分别为0.86和0.97,相关系数r分别为0.93和0.99。(3)1875—1878年山西主汛期6—9月降雨累计入渗量普遍较少,土壤干旱较为严重,1875—1878年主汛期各月平均降雨入渗量分别不足40 mm、50 mm、30 mm和70 mm。本研究是对如何将宝贵的清宫档案“雨分寸”资料量化为降雨入渗量的有益尝试,对于深入挖掘和利用历史高分辨率清宫档案“雨雪分寸”资料在历史旱涝序列重建中的价值具有重要的意义。