《中央日报》“七七”纪念报道的政治话语研究(1939—1945)

——基于媒介仪式的观察视角

2021-03-31郭静

郭 静

(合肥学院 语言文化与传媒学院,安徽 合肥230601)

“七七”纪念日又称“抗战建国纪念日”,是全面抗战时期为纪念全民族统一抗战而举行的纪念活动,对抗战舆论动员和凝聚民族力量具有重大推动作用。报刊作为一种传播力极强、具有强大宣传和舆论引导作用的传播媒介,在战争时期对“七七”纪念文章的传播有助于进行战争舆论动员,构筑民族共同体,同时也是宣传不同党派政治主张,彰显政治话语的重要途径。目前学界关于全面抗战时期“七七”纪念活动相关研究主要集中在国民党、中国共产党及沦陷区等不同舆论场域之中。关于国民党和国民政府“七七”纪念活动方面,有学者对民国时期国家纪念日增设的原因、过程、效果等进行研究[1],同时从国家仪式的角度对“七七”纪念仪式的制度设计、活动操演、仪式过程、话语表达等方面展开论述[2],并对国家纪念日如何进行国家观念建构与传播[3]进行详细客观论述。也有研究者从国民政府“七七”纪念活动的形成发展、纪念方式、特点功能等方面进行研究,比较完整地呈现“七七”纪念活动的历史图景及功能意义。全面抗战时期中国共产党同样重视“七七”纪念相关活动,每年举行纪念仪式,发表大量纪念文章。有研究者对抗战时期中国共产党刊行的《新中华报》《解放日报》的新闻报道与评论进行分析,呈现中国共产党“七七”纪念报道的历史脉络和话语特征[4]。也有研究者从陕甘宁边区对“七七”事变纪念的方式、特点、社会功能进行分析[5],对延安“七七抗战五周年纪念”活动进行详细介绍等。[6]此外,还有少量对国共抗战话语纪念、抗战问题表述等方面进行比较研究的相关内容。以上研究成果大多从基本认知层面进行简单客观描述,或是从政治话语角度分析纪念仪式的功能特点,理论阐释相对较少,更缺乏从报刊媒介层面对“七七”纪念活动的相关内容进行深度学理分析。本文立足于前人优秀研究成果的基础之上,对全面抗战期间《中央日报》“七七”纪念报道进行数据分析及报道议题呈现,并试图从媒介仪式的视角对《中央日报》“七七”纪念相关报道如何通过媒介符号资源凸显权威地位、凝聚社会力量,继而建构国民党和国民政府的政治话语权力进行阐释,揭示媒介仪式与政治统治之间牢不可破的联系。

一、全面抗战时期《中央日报》关于“七七”纪念的报道框架

1938 年6 月底,在全面抗战一周年之际,国民党中央宣传部向国民党中央执行委员会提出确定“七七”纪念的申请,“为去年七月七日卢沟桥事变,我国开始抗战建国,拟请中央常委会确定每年七月七日为抗战建国纪念日,送国民政府命令公布,定为国定纪念日,并转知教育部列入历书。本年纪念办法,已会同政治部拟定,呈奉总裁批准照办,合并送请转陈。”[7]不久,国民党第五届中央执行委员会常务委员会第八十三次会议决议,“定七月七日为抗战建国纪念日,至本年纪念办法,由宣传部再行斟酌修改。”[8]7 月4 日,国民政府正式发布“渝字第三五四号”训令,“定七月七日为抗战建国纪念日”[9]。至此,七月七日为国家法定的“抗战建国纪念日”基本上确定下来,此后国民政府在全面抗战期间每年七月七日前后开展形式多样的纪念活动。

作为国民党党报,《中央日报》对国民政府及民间开展的“七七”纪念活动进行了全面的记录和宣传,是对内进行战争舆论动员、对外争取国际支持的重要舆论窗口。全面抗战时期国民政府的“七七”纪念活动始于1938 年,但由于战争原因,1938 年9 月15 日之前的《中央日报》缺失,故本文涉及的“七七”纪念的报道主要集中在1939 年至1945 年之间。全面抗战时期《中央日报》关于“七七”纪念周年报道的文章数量繁多而集中,通过对这一阶段报道数据的统计,能够呈现国民政府“七七”纪念活动的大致图景,同时透过国民党纪念话语的嬗变轨迹窥见纪念话语与政治话语之间的关系。

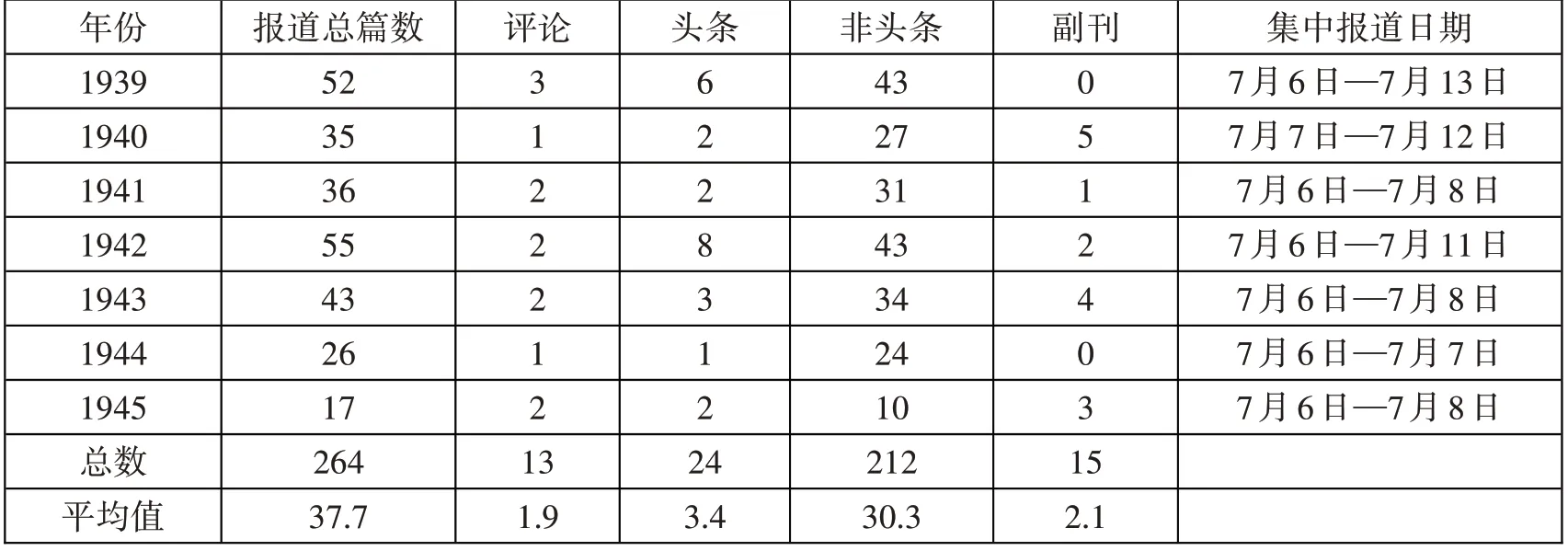

表1 抗战时期《中央日报》关于“七七”纪念活动的报道统计

全面抗战期间《中央日报》“七七”纪念相关的报道文章总数为264 篇,每年平均37.7 篇。其中1939—1942年报道数量较多,且报道时间较长,集中在每年的7 月6 日至7 月12 日之间。这一时期的报道主题强调抗战的神圣性与艰巨性,劝勉全国军民独立自主、自力更生地进行抗战。大量的纪念文章对激发民众抗战热情、凝聚抗战力量、恢复民族自信起着相当重要的作用。1943—1945年报道数量逐渐减少,且报道的时间主要集中在7月6 日至8 日间,主要因为抗战进入反攻阶段,也是将要迎来抗战胜利的时期,因此人们关注点开始逐渐由抗战转向建国。全面抗战期间《中央日报》“七七”纪念文章数量虽多,但每年发表文章篇数各异,其中1939 年和1942 年发表篇数最多,且持续时间较长,这与当时的国内外形势有密切关系。1939 年之所以有数量较多的纪念文章,是因为国民政府在这一时期已经放弃寄希望于国联和中间国家的调停,认识到必须依靠自己进行艰苦抗战。国民政府希望通过“七七”纪念活动的开展,渲染抗战舆论氛围,鼓舞民众继续抗战。正如1939 年“七七”纪念评论文章中所称“不能心存侥幸,我们要多方极力减低代价,这是对的。但若在抗战上欲以一半的耕耘,获得全部的收获,那就是侥幸,就是不彻底,结果必将有‘功亏一篑’之憾。这侥幸和不彻底心理的害处,比敌人种种无耻的造谣和不顾人道的烂炸,还要危险得多,所以在维护国家领土主权完整的‘目的未达到以前,我们的抗战就一天不停止,虽至寸土个人,亦必奋斗到底!’”[10]此外,陈布雷在其回忆录也曾记载,“蒋公以(1938 年12 月)八日抵渝,九日在黄山约孔、汪、王(外长)、叶、张等谈今后抗战要计,孔等屡以国际形势为言,蒋公止之曰:‘勿问国际形势如何,我国必须作自立更生,独立奋斗之准备。’”[11]可见,独立自主、自力更生地进行抗战是这一阶段“七七”纪念宣传的首要目的,《中央日报》在此时发挥重要的紧急舆论动员作用。1942年成为抗战纪念文章发表的另一个高峰,与当时的国际形势有密切关系。日本偷袭珍珠港后,迫使美国等中立国家对日宣战,加之反法西斯战线的形成,战争局势开始向中国有利的方向转变。胡适曾在1941 年7 月19 日的日记中写道,在与范旭东先生谈抗战前途时,他提出目前需要“苦撑待变”,“‘苦撑’是尽其在我,‘待变’是等候世界局势变到于我有利之时!”[12]可见苦战数年的中国急需世界局势的变化来扭转对日战争状态。反法西斯同盟的缔结和美国的参战大大增加了中国抗战胜利的信心,在1942年7月7日当天发表的题为《抗战五周年与新认识》的评论文章中称“我们相信太平洋战局的重要性,与日俱增,而盟邦对于太平洋战局的看法,也与前不同……故从最近未来的战略说,我国所有的任务,比过去五年间任何时候都重大。因为在亚洲大陆上击败日寇的责任,十之八九落在我国肩上。我们在纪念五周年时,如无这样新认识新觉悟,我们便无从尽其在我。我们相信盟邦为使我们能顺利尽其在我起见,当然给予最大的援助。”[13]明确指出国际局势变化对中国抗战的影响,而中国也应随着战局的变化调整对战争的认识,明确自己的战略任务,并希望盟邦给予最大援助。与此同时,盟国对我国“七七”纪念活动纷纷表示祝贺,盛赞我国取得的成就,以及在反法西斯战争中的重要作用,《中央日报》完整地呈现了盟邦国家对我国进行广泛支援与帮助的历史记忆。有学者对当天社论中的“盟邦”一词进行统计,发现其出现有8 次之多,[14]可见1942 年纪念文章的增多与国际盟邦的加入有密切关系。

新闻报道的版次和消息来源对报刊的议程设置发挥重要的作用。新闻的头版头条及社论在报纸中占重要的地位,其次是非头条及副刊性文字等。通过对全面抗战时期《中央日报》关于“七七”纪念报道的消息来源分析发现,在七年264篇纪念文章中,评论共13 篇,头条24 篇,非头条消息212篇,副刊15 篇,分别占比约为4.9%、9.1%、80.3%、5.6%。其中绝大部分的消息、评论来源是中央社及其驻各国的分社。七年间每年的评论文章平均约为1.9 篇,头条文章平均约为3.4 篇,非头条文章平均约为30 篇,基本上每年的“七七”纪念都有一至两篇的评论出现,三至四篇的头条出现,可见《中央日报》“七七”纪念文章连续占据报纸的重要位置,且版面也相对较多。报纸的版面编排和题材设置等均反映出国民党和国民政府对“七七”纪念尤为重视。

二、全面抗战时期《中央日报》关于“七七”纪念的报道议题

《中央日报》“七七”纪念文章从国家与社会,国内与国外不同维度设置报道议题,进行舆论引导。其议题既涉及国家与政府层面的官方话语在“七七”纪念报道中的凸显,也对社会层面普通民众多种形式的纪念活动进行集中呈现。与此同时,盟国及友人盛赞与支援中国抗战的报道也占相当篇幅。由《中央日报》“七七”纪念报道议题的设置可以窥见新闻背后国民政府政治、军事、外交等社会形态的脉络和逻辑。

(一)官方权力话语在纪念报道的凸显

国民政府要人出席纪念活动并发表讲话映现出官方对“七七”纪念活动的重视程度。1939年至抗战胜利,《中央日报》以消息版头条的位置大版面刊载蒋介石在“七七”纪念当天发表的纪念讲话,内容主要包括总结全面抗战以来取得的成就,检讨敌我形势,分析国际局势,宣告中国抗战的公理性和正义性,呼吁民众坚持抗战等。1939 年7月7日第二版头条《抗战两周年纪念日蒋委员长勖勉军民》一文中称,“一年来抗战愈战愈强,精神意志更统一,战果较前期增加,敌后活动更勇锐……要提高战斗精神加强战斗力量,人人竭能尽责以争民族的生存。”[15]主要是向民众告知战争进展,鼓舞民众继续抗战。第二天《中央日报》二版头条继续刊发《蒋委员长广播讲演训示激励战地同胞》一文中指出其时的任务主要集中于“在战地开展反‘扫荡’的战争,破坏敌人的一切经济‘建设’,实行精神总动员等”[16],指出这一时期的复杂局势以及针对敌寇的艰巨任务,同时提出未来奋斗的方针。随着战争的推进及国际形势的变化,国民政府逐渐重视争取国际合作。1940年7月7日《抗战三周年纪念日蒋委员长策勉军民》中,首先为向各友邦争取团结合作、共同打击敌人,称“今后之努力,必须一改昔日保境自卫之孤立心理,以集合爱好国际和平之国家,建设强有力的国际组织,树立有效的集体安全制度”[17]。1941 年,《中央日报》发表蒋介石纪念讲话《世界划然二大分野 欧亚战事相互连接》一文,称“世界战争之扩大日本实祸首罪魁,此害不除人类永无宁日;太平洋之重要性绝不下于大西洋,应先扑灭世界战争祸首;反侵略国之实力远在侵略国以上,友邦必须彼此彻底合作”[18],注重分析国际局势,同样意在争取友邦彻底合作。1942 年英美苏等国对日宣战,中国的抗战进入转折点。同年蒋介石的“七七”纪念讲话《公理强权成败划然 胜利在握尽其在我》不仅在国内电台播送,同时向海外电台播送以扩大影响。文章首先提出“五年的艰苦抗战树立了民族权威。这不但是抗战胜利的保障,而且是建国复兴的要素”[19],明确提出抗战的同时建国复兴的重要性。此外,文章还阐释了中国在反法西斯中的主力作用,同时提出必须及时自救争取胜利,在争取国际合作的同时,鼓励军民继续艰苦抗战。1943 年和1944年的蒋介石“七七”纪念讲话内容主要勖勉民众要加倍牺牲,争取战争最终胜利。总的来说,以蒋介石讲话为主导的官方权力话语成为全面抗战时期“七七”纪念报道的宣传重点。蒋介石通过《中央日报》在“七七”纪念期间对全国民众的讲话,激发民众意识到战时国家面临的严峻形势和共同敌人,将多元分散的民众聚集一起,形成对国家这一“共同体”的归属感。与此同时,《中央日报》通过每年形式相似的重复的官方宣传话语,使这种纪念模式不断地得到确认和强化,同时也使民众在反复宣传中形成相对稳定的习惯性记忆,形成潜移默化的舆论引导效果,从而对民众的心理认知和行为实践产生一定的影响。

除了蒋介石每年的“七七”纪念讲话之外,《中央日报》每年刊发“七七”纪念特刊(增刊),大篇幅多版面集中刊载国民政府要人的相关文章,主要对国家社会各个领域工作的总结和展望。纪念特刊是一种非常态的报纸编辑形式,是对报纸正刊信息资源的延续和拓展,在报道的深度方面比一般消息更为深入,其内容涉及的往往是人们普遍关注的且具有深远影响和历史意义的重大事件。特刊一般具有一个特定的主题,在特定的时间出版,呈现专题性特征。通过对特定主题或话题的“议程设置”,连续性、高强度的宣传报道使人们的注意力投入到共同的社会议题中,在一定程度上实现了凝聚受众注意力的功能。全面抗战时期的《中央日报》每年专门出版七七纪念特刊(增刊),以凸显“七七”纪念的庄严性和重要性,同时在内容上和版面上也承接蒋介石的“七七”讲话,再一次彰显国民政府的官方话语。

纪念特刊(增刊)基本在7 月7 日当天出版。全面抗战期间《中央日报》共刊载27 版纪念特刊,平均每年3.86版,共刊载71篇纪念文章,平均每年10.14 篇。“七七”纪念特刊信息量较大,文章结构较长,篇章布局也相对紧凑,每一版大概三到四篇。七年中的纪念特刊文章作者主要是国民政府各个部门的负责人,如孙科、居正、张道藩、王宠惠、冯玉祥等人,在内容上有很多相近之处,多以公告、总结类文章居多,主要是对全面抗战时期国家政治、经济、军事、文化等领域的总结回顾及对未来的展望。纪念文章中很少听见不同党派、团体及民间、民众的声音,消息来源具有较大的局限性。可见,全面抗战时期《中央日报》“七七”纪念报道尤其是吸引读者眼光的主要版面和特刊部分,所凸显的基本上是国民党和国民政府的权力话语,民众和不同政见者一度处于“失声”状态。“七七”纪念特刊通过向国民呈现国家各个领域最新取得的进展与成果,在一定程度上有助于唤醒民众的国家意识,强化国民的民族认同思想。但由于每年“七七”特刊内容比较单调且雷同,作者群也相似,使得民众觉得乏善可陈。文化名人常任侠就在其1940年的回忆录中称,“今日为抗战三周年纪念。买报数份。大率要人之流官样文章也。”[20]民众对《中央日报》每年的“七七”纪念文章的态度可见一斑。

(二)多种形式纪念活动的集体呈现

“七七”纪念活动既是国家仪式的重要组成部分,也是民间纪念和支持抗战的重要方式。《中央日报》在“七七”纪念活动报道时,不仅注重国家层面的官方纪念活动的呈现,同样注重对民间普通民众多种纪念形式的报道。在国家方面,每年都要举行隆重的中枢纪念大会,为阵亡将士、死难同胞默哀,阐述抗战必胜之明证。在民间的纪念活动除了召开纪念大会公祭阵亡将士、默哀致敬、贡献锦旗、禁止娱乐等与官方基调相似的纪念方式外,其纪念形式更加多样。举办展览会是“七七”纪念的一项重要活动,1939年“桂林行营举行大江以南战利品展览会,战利品陈列者计有降落伞、中型战车、牵引车、枪炮、机关枪、炮弹、炸弹等,观众约计万人。”[21]1941 年重庆举行七七抗战展览会,“分三个会场举行,陈列军需物品、战利品及生产建设部门生产的产品。”[22]敬献锦旗,举行火炬游行也是地方举行纪念的一种形式。1939 年“七七两周年纪念,晨六时各界在体育场举行纪念大会,并恭献锦旗……晚七时火炬游行,参加党政军民学生达十万人,情况热烈。”[23]1942 年“七七”纪念五周年之时,重庆“国民兵千余人手执火把先在夫子池集合,七时半光景,即出发游行……直至晚九时半始游行完毕。”[24]抗战期间每年举行的祈祷大会也受到各界的关注,中华全国基督徒联合会为国祈祷,追悼阵亡将士。[25]中国回教救国协会举行祈祷会,祈祷我国抗战胜利早日来临[26]。“七七”纪念日,沦陷区域内民众,虽不能作纪念仪式,“惟津市各住户、各商号、学校均分别自动举行默念,租界各娱乐场所停止一日,在津秘密发行之各种报章,均出纪念特刊。”[27]“沪市民众虽为环境所迫,未能举行任何仪式,但七日仍沉痛纪念抗战二周年纪念,全市民众茹食一日,各娱乐场所一律停止营业。”[28]此外还有素食聚餐,“七七”献金、募捐,妇女自发组织慰劳队慰劳将士家属等活动。

战争时期,资金的捐献是支持战争较为直接有效的方式。在“七七”纪念的相关报道中,关于献金的报道数量较多。笔者进行检索发现,全面抗战期间以“献金”为主题的文章共500余篇,在相关报道中可见,献金方式多种多样,如桂林举行的竞赛献金,“分团体个人竞赛两种,全市各机关团体个人均参加竞赛”[29],全国慰劳总会发起的“一餐饭”劳军献金[30]、“洞庭湖中之渔户,大云山中之樵夫亦不落后,各以鲜鱼干柴奉献”[31]等。“七七”献金不仅形式多样,且涉及范围广,参与者众多。陪都重庆为“七七”献金的主要发起地,广西、云南、贵州等国统区大后方为主要参与地,宁夏、西藏、新疆等边远地区也积极参与进来,同时沦陷区天津、上海等地也积极开展献金活动。献金主体上,国民政府官员、普通民众、公务员、学生、妇女、儿童、班禅行辕等都积极参与,乞丐、报童、学徒、老太婆等社会底层的民众也纷纷慷慨献金。除此之外,大量来自美国、英国、苏联、印度、澳大利亚、新西兰、马来西亚等地的海外侨胞亦积极开展“七七”献金运动。可见“七七”纪念受到国内外的普遍关注,在战争时期对国家发展和军队建设,尤其是抗战取得最终胜利具有重要意义。通过《中央日报》对“七七”纪念各种形式的媒介报道与呈现,一方面有利于借助这一契机将民众凝聚在一起,具有团结社会的仪式功能。同时,通过民众参与的各种形式的纪念活动,也在一定程度上激起民众强烈的集体情绪,使“七七”纪念进入时人的集体记忆中。

(三)盟国对中国抗战盛赞与支援的展现

中国抗日战争是世界反法西斯战争中的一部分,因此中国的抗日战争离不开国际反法西斯同盟的肯定与支援。全面抗战爆发后,中国政府也积极开展外交,寻求国际支援。蒋介石在1939 年七七纪念的要闻版发表《抗战第二周年纪念日告友邦书》称中国抗日战争于全世界未来之秩序全人类未来之福利,发生重大影响。[32]1941 年7 月7日,《中央日报》发表《七七四周年蒋委员长告友邦人士》,呼吁友邦彼此彻底合作。1943年英美等国对日宣战之后,当年的“七七”纪念特刊再次发表《蒋委员长告盟邦民众书》,呼吁各盟邦应乘日寇实力未充及时击溃,为战争的最终胜利奠定合作基础。

鉴于中国抗日战争的正义性和国民政府及其宣传体系的对外传播作用,盟国对中国的抗日战争多抱有同情和支持的态度,其中《中央日报》对盟国友人支援中国抗战的相关报道占据一定篇幅。全面抗战时期的“七七”纪念期间,《中央日报》关于世界盟国对中国抗战盛赞与支援的报道共29 篇,约占“七七”纪念报道总量的11%。从纪念文章中我们可以看到英国、美国、苏联、澳大利亚、新西兰、法国、印度、土耳其等世界各国政府、民众、民间团体、国际组织等对中国的抗日战争抱有同情与支持的态度,并分别在物质上进行援助,在舆论上进行声援。关于盟国的抗战纪念报道议题主要分三个部分,首先是世界各国对中国的抗战纪念进行祝贺,并积极参与纪念活动的报道。“七七纪念两周年……本埠(纽约)侨胞暨同情我国抗战之美国人士,定于是日举行示威,揭露敌寇兽行。”[33]“为纪念中国人民抗战两周年纪念,苏联各无线电广播电台均将广播特别音乐节目”[34],“英朝野各界名流,对我国抗战五周年纪念,特表热诚关注,纷纷致电祝勉。”[35]“自由法国领袖戴高乐及希腊总理卓德罗斯电贺我抗战五周年纪念”[36],“我抗战五周年纪念,全球各地与联合国各界领袖之贺电,有如雪片飞来,陪都人士极为欣慰”[37]等。其次,盟邦国家对我国抗战进行盛赞的报道。英国报刊高度评价中国抗战的作用,称“中国战胜不仅中国蒙受其利,全部之文明世界,均亦将受其惠也。”[38]苏联报刊也对我国抗战周年纪念进行大篇幅报道,《工业报》称“中国人民所展开之伟大战斗,具有最大之国际意义,确实具有最大之世界意义”[39]。美国议员杜鲁门等赞扬中国抗战,称“美国对于中国盟邦无比之勇敢与猛烈抵抗,引以为傲,今日争取自由之永恒愿望将继续为各国人民共同之联系”[40]。最后,盟国表示愿意支持中国,直至最终胜利的报道。美总统罗斯福保证作战到底,“罗斯福总统将于中日战争五周年纪念日,特电蒋委员长致贺,保证其他联合国家将与中国继续作战至胜利之日而后已。”[41]前美国亚洲舰队司令颜露尔在“七七”抗战六周年演说中称,“余数年以前已了解中国人民,钦佩中国人民,彼等可信任美国非至日本完全溃败,中国逐退侵略者,美国绝不停战”[42]。抗战胜利前夕,英美领袖又共同致电蒋介石,称“八年艰苦抗战举世同钦,愿全力打击日寇奠定世界和平”[43]。中国八年的抗日战争得到国际社会的认可和盛赞,尤其是反法西斯同盟形成之后,盟邦国家与民众积极支持和援助中国的对日作战,在巩固中国国际地位的同时,凝聚了民心民力,增强了中国军民取得抗战胜利的信心和勇气。

三、《中央日报》“七七”纪念报道的媒介仪式特征和政治话语统制

仪式,往往是指在节日庆典、游行集会和重大典礼等社会集体实践活动中开展的一种社会行为方式,是一种非常态、大范围的社会事件,它通常按照固定的程序和周期举行,是一种高层次的人类活动。仪式能够把人们从日常生活转换到另一种社会关系中,使每个参与者在仪式中成为平等的个体,且能够因共同的价值观念和精神信仰在情感上相互慰藉,从而获得和强化人们对群体的认同感和归属感,以达到凝聚力量的目的。科林斯认为“仪式是一种相互专注的情感和关注机制,它形成一种瞬间共有的实在,因而会形成群体团结和团体成员身份的符号”[44]。因此,仪式不仅仅是一种行为方式,也是一种思想过程。仪式本身就是一种具有象征性的传播形态,是话语的一种方式,是人们思想、意志力、价值观念的一种行为表现。然而,在大众传播媒介的推动下,仪式被赋予特殊的符号,具有多重的功能和意义。

(一)《中央日报》“七七”纪念报道中的媒介仪式特征

全面抗战时期,“七七”纪念作为一种重要的国家层面的公共仪式,是宣扬民族主义,建构民族认同的重要形式,是人们共享同一种价值观念的集中表现,是应对和解决现实危机的重要方式。这一时期举行国家重大纪念仪式的首要目的是为了唤醒民众的爱国意识和民族精神意识,动员民众进行抗日。法国社会学家埃米尔·涂尔干认为“仪式是一种手段,社会集团可凭借这一手段来表达和加强集团的情感和团结,从而使其成员达到一种情感上的一致性。”[45]国民政府通过开展“七七”纪念活动,整合社会群体,让社会中的每个人成为纪念活动的参与主体,把社会各个阶层的人们凝聚到中华民族这一共同体之中,从而使共同体中的成员因共同的信仰和信念团结起来,进而提高整个民族的凝聚力和向心力。与此同时,“七七”纪念活动通过庄严、盛大的纪念仪式以及一定程度的国耻宣传,向人们进行心理暗示,使民众自觉地增强对国家和民族的认同感,起到鼓舞抗战士气、振奋民族精神的作用。

战争特殊语境下,《中央日报》在全面抗战期间连续进行“七七”纪念报道,通过大量的媒介符号表达其“话语”和“观念”,继而形成一种媒介仪式。依托于国民政府每年举行的“七七”纪念仪式,《中央日报》所形成的媒介仪式通过连续大篇幅、多频次、专刊、特刊等报道方式成为全民注意力的焦点,这有利于唤醒民众的历史记忆,把当下与过去有关的事件联系起来,使社会中每一个成员的共同价值、共同信仰凸显出来,继而通过符号资源和媒介仪式活动在民众心中构建起关于抗战救亡的共同认知。从某种程度上来说,媒介仪式成为社会成员想象社会的重要纽带,全面抗战期间的民众作为社会成员共享这个纽带。

《中央日报》作为国民党党报,在全面抗战期间利用其党报身份能够及时便利获取信息、人员、物资等战时稀缺性资源,同时,这种稀缺性也给《中央日报》赋予了垄断性、排他性等特征,使《中央日报》能够实现其所代表的国民党思想、观念的传播与灌输。全面抗战时期《中央日报》及其所依附的国民政府形成当时社会存在的一个“中心”。通过《中央日报》“七七”纪念报道的宣传与渲染,这一社会“中心”逐渐成为大多数“我们”的中心,传递着“我们”的价值。而《中央日报》作为一个高度集中化的符号生产系统,享有与那个“中心”的特殊关系,其“天然的”任务就是代表或框架那个中心。[46]由此可见,《中央日报》通过具有垄断性、排他性的“七七”纪念媒介仪式,构建起以《中央日报》及其所依附的国民政府为“中心”的媒介社会,并在此过程中成为一种权威的符号资源,以一个有限的传播媒介发出号称代表所有“我们”的声音,人们也在接触这一“中心”媒介的过程中不自觉地形成与之趋于一致的思想、态度和行为模式,这就使得符号权力高度集中在以《中央日报》为代表的媒介机构,进而实现《中央日报》及国民政府对社会的总体控制和影响。

作为权威话语资源,《中央日报》通过文本、图像等符号在民众心中建构起一种共同认知,并由此带来“七七”献金、积极参军等实践维度的变化。而在此过程中,关于“七七”纪念报道的媒介仪式把普通民众的注意力引向国民政府所赋予的“民族”“国家”“抗战”等对象物上,而民众在接触、参与这一媒介仪式过程中,可能并没有意识到自己成为仪式的一个部分,并参与了表演,继而成为国民政府进行舆论动员和强化统治的一个重要组成部分。《中央日报》在无形中成为全面抗战时期众多民众公共和私人领域的“必经点”和社会日常组成部分,媒介仪式的运作有利于特殊时期凝聚社会力量,稳定社会秩序,另一方面也使得媒介仪式从单纯的媒介文本、符号的呈现转向更具有隐喻性的社会“治理术”,成为国家社会治理结构的有机内容。

(二)《中央日报》“七七”纪念报道中的政治话语统制

仪式在凝聚社会力量的同时,也是建构政权合法性、维护社会秩序的有效力量,是一种符号统治。近代以来,尤其是进入民国时期,中国处于剧烈的断裂和动荡时期,各方政治力量你方唱罢我登场,然而每一支统治力量的登台都面临着政权合法性的问题。全面抗战时期,中国陷入严重的民族危机,面对日本列强的入侵与凌辱,中国民众的民族主义和爱国主义情绪空前高涨。在这一过程中,“七七”纪念作为国家层面的公共仪式一方面成为政府进行民众动员、宣扬爱国主义的重要传播形式,另一方面成为统制者进行政权合法性建构、巩固政治必不可少的手段。霍布斯鲍姆在《民族与民族主义》中指出:“国家和政权都该把握每一个机会,利用公民对‘想象的共同体’的情感与象征,来加强国家爱国主义。”[47]“七七”纪念仪式是民国时期国家层面的重要纪念日,受到了国民党和国民政府的高度重视,具有全国性意义。“七七”纪念日被法定为“抗战建国日”,这与当时国民党制定的《中国国民党抗战建国纲领》是相互呼应的,均为使民族与国家观念渗透到普通民众的日常生活之中。

《中央日报》的主要功能和目的是为宣扬国民党统治思想、维护国民党统治秩序并为其统治合法性作解释。《中央日报》“七七”纪念文章中虽刊登一定数量与抗战相关的消息报道,但其重要版面和位置,大多是国家层面领导人讲话,甚至开辟专刊、特刊、增刊等专门刊载各个重要部门要人发表的政绩总结文章,部分评论内容也成为对国民党要人讲话的深度阐释。以上种种对纪念活动的宣传,皆有意于以此提高民众对政府和国民党的认可度和忠诚度。无论民众是亲自到纪念活动现场,还是通过报刊、广播等媒介来获知纪念活动的相关信息,实际在接触到相关信息的同时,“七七”纪念活动的符号和意义已经对民众个体情感、意识和行为实践产生影响,直至被“收编”。《中央日报》在“七七”纪念过程中所运作的媒介事件是一种大规模的、专注于媒介的社会过程,通过这一社会过程,确认社会凝聚力。[48]而在《中央日报》所营造的这种特殊的纪念情境里,国民党权力建构和渗透的过程则通过“七七”纪念仪式变得隐秘化、合法化、自然化。

“七七”纪念活动本是一场国家团结的活动,是整个民族集体记忆被再次唤醒和确认的仪式性时刻,是能够引发和触动社会成员情感的公共事件。但在《中央日报》“七七”纪念报道中,通过报刊言论向民众传递国民政府及其重要领袖人物的政治权威,过度突出个人在国家仪式中的作用,使仪式出现了政治化、工具化、甚至个人化的倾向,忽略了对普通民众应有的关注,一味地注重国家权力彰显和个人欲望的实现。由此我们可以看出“七七”纪念活动背后政治话语和诉求的彰显。因此“七七”纪念这一国家公共仪式在某种程度上被异化,并逐渐演变成为国民政府的“政治操演”,成为垄断政治资源的手段。

全面抗战时期的中国共产党亦在《新中华报》和《解放日报》持续进行“七七”纪念报道。中国共产党和国民党在“七七”纪念报道过程中都注重揭露日本侵略罪行、主张团结抗战、争取世界反法西斯同盟支持、坚定必胜信念等内容。但是,相较于国民党借助《中央日报》以强化其政治统治,中国共产党一方面能够积极认清战争形势,科学判断战争进程,践行全面抗战思想,坚持抗战独立自主,同时更加强调普通民众在抗战中的作用,视普通民众为“战争伟力的根源”,并坚称“无论工人、农民、商人、青年、妇女,都产生过许多为民族解放而奋斗的光荣模范。”[49]并清醒地认识“抗战所以能支持到五年之久者仍然是依靠群众的力量”[50]。而《中央日报》在“七七”纪念报道过程中一味强调政治话语,忽略普通民众的诉求,虽然在特殊环境下能够实现振奋民族精神、实现民族动员成效,但长久来看,不利于国家制度和社会秩序的持久稳定。

结语

“七七事变”的爆发是近代中国的特殊历史节点和时间符号,是中华民族众志成城、共赴国难,展开全面抗战的开始,凝聚着特定的文化特征、政治意涵和历史意义。面对列强的强势入侵,中华民族需要在广泛的民族认同之上成为一个自觉的民族实体。全面抗战爆发一周年之际,国民政府从制度层面上将七月七日设定为“抗战建国纪念日”,希望以期唤醒民族意识,凝聚抗战力量,共同抗击敌人。作为记录重大历史进程、建构历史记忆的传播媒介,《中央日报》以历史见证人的身份记录国民党和国民政府“七七”纪念的全过程,并在此基础上对“七七”纪念仪式进行意义阐释和历史定位。《中央日报》在全面抗战期间对“七七”纪念仪式的舆论聚焦不仅对“七七”纪念活动、报道全面展现,同时汇聚官方、民间多种形式的纪念方式,盟国友人对中国抗战的盛赞,国际社会对中国抗战的支援,中国抗战对世界反法西斯战争的意义等种类繁多的报道内容。《中央日报》作为“七七”纪念过程中的媒介维度,专注于宣传特殊历史时期的抗战话语、国难话语,并给予国家的政治活动以“呈现空间”,使这种价值观合法化。[51]在此过程中《中央日报》逐渐把国家的政治现实和民众的日常生活连接起来,并渗透到公共空间和私人日常之中。这样的纪念活动恰恰成为国民党及其政府实现特权合法化、自然化的隐秘路径。