中国国家价值链的生产率效应

2021-03-31

一、问题的提出

2020年是全球抗击新冠肺炎疫情冲击的特殊之年,加之此前国际社会已出现贸易保护主义重新抬头的趋势,世界市场中潜伏着更大的不稳定性和不确定性。未来,除要继续推进高水平的对外开放、积极参与国际经济循环外,中国经济的长远发展更要“于变局中开新局”。从当前现实出发,依托国内大市场主动加强经济“内循环”,是助力中国经济化危为机的迫切之举,更是促进我国经济实现稳中向好的长远之策。正如习近平强调的,我们要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”①习近平:《在企业家座谈会上的讲话》,9页,北京,人民出版社,2020。。

在这样的背景下,构建立足本国市场需求、由本国企业主导和治理核心环节、注重挖掘经济发展内生能力的国家价值链 (National Value Chain,NVC)①一些文献中也称国家价值链为国内价值链,考虑到本文重在强调其对加强我国经济“内循环”、促进中国经济行稳致远的战略意义,在进行文献比较后,本文采用中国国家价值链这一提法。参见潘文卿:《中国国家价值链:区域关联特征与增加值收益变化》,载 《统计研究》,2018 (6);潘文卿、李跟强:《中国制造业国家价值链存在“微笑曲线”吗? ——基于供给与需求双重视角》,载 《管理评论》,2018 (5)。,其重要性和迫切性不言而喻。一方面,这是顺应分工深化和我国大国经济地位提升的战略必然之选。畅通国民经济循环,不仅意味着打通生产、分配、交换、消费各环节,使其有序衔接,还必然包含着生产过程内部的拆分与专业化,这是分工深化的客观趋势。改革开放以后,尤其是加入WTO 以来,通过广泛嵌入全球价值链(Global Value Chain,GVC),中国经济借力全球化红利获得了强大的增长动能,其对生产效率的积极作用是毋庸置疑的,但中国企业在全球价值链中的嵌入地位不高,以加工贸易为主的参与方式使之长期锁定在“微笑曲线”的中段位置,价值链的主要收益由发达国家掌握,价值分配层面的这种反差也是无可争辩的。②De Medeiros,C.A.,and N.Trebat.“Inequality and Income Distribution in Global Value Chains”.Journal of Economic Issues,2017,51 (2):401-408.鉴于“中心—外围”结构的“统治—依附”关系本质,发展中国家试图在既有分工格局中争取主导地位必然面临重重阻碍。正因如此,我们既要继续融入全球价值链并努力实现地位“攀升”,也要从主动“纠偏”的战略思维出发,更加重视依托国内大市场的优势,推进中国国家价值链的构建和完善。尤其是伴随着中国大国经济地位的提升,这一战略举措的重要性愈加突显,也是既有文献③参见刘志彪、张杰:《从融入全球价值链到构建国家价值链——中国产业升级的战略思考》,载 《学术月刊》,2009 (9);崔向阳、崇燕:《马克思的价值链分工思想与我国国家价值链的构建》,载 《经济学家》,2014 (12);谢莉娟、王晓东:《数字化零售的政治经济学分析》,载 《马克思主义研究》,2020 (2)。中日渐强化的共同呼声。另一方面,构建中国国家价值链是顺应当前国际形势变化的迫切之举和长远之策。无论是在全球各国还是国内各区域之间,价值链分工的经济学本质都是专业化和比较优势,即通过各生产环节或区段的“切割”,将其拆散配置到具有不同资源禀赋和比较优势的国家或区域,通过专业化分工实现优势互补和生产效率最大化。相较于主要依托本土市场的国家价值链,全球价值链分工对各国经济系统的稳定性有着更高要求,本身也蕴含着更多不确定性风险。在受到新冠肺炎疫情冲击后,2020年世界各国经济增速明显放缓甚至出现“停摆”,一些发达经济体又强调疫情过后的产业回流,这些形势的突变无疑加大了全球价值链脱钩断裂的风险。鉴于这种潜在的不稳定性,中国国家价值链的构建对于经济平稳高质量发展具有迫切的现实意义。类似于全球分工体系,立足本国市场的分工网络同样需要区域经济发挥各自的比较优势,不仅要建立在产业错位发展、分工联动的基础上,还要依托商品、要素、资源能够全面自由流通的国内统一大市场,而作为具有完备工业体系与庞大国内市场的世界经济大国,中国有需求、有能力、有条件建设国家价值链。

从中国国家价值链的战略必然性出发,我们自然要思考和回答的一个问题是,深化国家价值链分工能为中国经济高质量发展注入持久动力吗? 在中国经济“转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”④习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,30页,北京,人民出版社,2017。,高质量发展的动力源泉在于提高全要素生产率。习近平在对供给侧结构性改革目标的强调中指出:“优化现有生产要素配置和组合,提高生产要素利用水平,促进全要素生产率提高,不断增强经济内生增长动力”⑤《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》,108页,北京,中央文献出版社,2017。。既有研究虽然普遍发现了国家价值链在促进中国经济增长和区域经济联动中的积极作用①王永进、刘灿雷:《国有企业上游垄断阻碍了中国的经济增长? ——基于制造业数据的微观考察》,载 《管理世界》,2016(6);邵朝对、李坤望、苏丹妮:《国内价值链与区域经济周期协同:来自中国的经验证据》,载 《经济研究》,2018 (3);陈启斐、巫强:《国内价值链、双重外包与区域经济协调发展:来自长江经济带的证据》,载 《财贸经济》,2018 (7);苏丹妮、盛斌、邵朝对:《国内价值链、市场化程度与经济增长的溢出效应》,载 《世界经济》,2019 (10);盛斌、苏丹妮、邵朝对:《全球价值链、国内价值链与经济增长:替代还是互补》,载 《世界经济》,2020 (4)。,但对其在全要素生产率层面的影响效果和机制还缺少实证检验,这正是本文将要展开的研究工作。通过检验中国国家价值链的生产率效应,本文的边际贡献体现在:第一,进一步丰富了国家价值链的测度。借鉴Fally②Fally,T.“Production Staging:Measurement and Facts”.Working Paper of University of Colorado Boulder,2012.对生产阶段数的测度思路,使用2002年、2007年、2010年和2012年的中国区域间投入产出表对中国国家价值链分工深度进行测算,是对国家价值链测度研究的有益补充。第二,从中国经济“内循环”视角,拓宽了对价值链分工与全要素生产率关系的认识。已有研究主要从我国参与国际分工的角度关注全球价值链的生产率效应③余泳泽、容开建、苏丹妮、张为付:《中国城市全球价值链嵌入程度与全要素生产率——来自230个地级市的经验研究》,载 《中国软科学》,2019 (5)。,而本文在测度中国国家价值链分工程度的基础上,检验其对全要素生产率的影响,有益于从国内市场角度认识价值链分工效应及作用机制。④相较于邵朝对和苏丹妮从贸易增加值视角切入,探究国家价值链与全要素生产率之间的关系,本文与刘维刚等的研究类似,均立足于价值链分工的基本内涵,从生产分割的视角聚焦价值链与全要素生产率之间的关系。但刘维刚等仅度量了全国层面分行业的生产分割程度,本文则借助中国区域间投入产出表刻画了省级层面分行业的生产分割程度,更细致地反映了国家价值链分工的特征事实。参见邵朝对、苏丹妮:《国内价值链与技术差距——来自中国省际的经验证据》,载 《中国工业经济》,2019(6);刘维刚、倪红福、夏杰长:《生产分割对企业生产率的影响》,载 《世界经济》,2017 (8)。第三,关注国家价值链的生产率效应有效发挥的国内市场条件,即通过国内市场“均衡性”与“连通性”两方面的调节机制检验,对影响价值链分工效应的互补性条件进行了探讨,拓展了研究框架,有益于基于互补性条件丰富政策启发。

本文其余部分安排如下:第二部分就国家价值链分工对全要素生产率的影响以及互补性市场条件,进行理论分析与机制讨论。第三部分设定实证回归模型,并对变量测度与数据来源进行说明。第四部分是基准回归结果分析以及稳健性检验与内生性修正。第五部分考察互补性的国内市场条件对国家价值链分工效应的调节作用。第六部分是研究结论和政策启示。

二、理论分析与机制探讨

(一)国家价值链分工对全要素生产率的影响

国家价值链分工对全要素生产率可能同时存在“激励”和“挤出”两种作用。就“激励”作用而言,中间品贸易是价值链分工的重要内容,依托更多种类与更高质量的中间品贸易与使用,将有益于企业以较低成本掌握先进技术,提升全要素生产率。⑤Grossman,G.M.,and E.Helpman.“Globalization and Growth”.American Economic Review,2015,105 (5):100104;Grossman,G.M.,and E.Helpman.“Quality Ladders in the Theory of Growth”.The Review of Economic Studies,1991,58 (1):43-61.国家价值链分工的不断深化将推动中间品使用范围与数量的持续扩大,促使物化在中间品中的技术得到进一步扩散,最终引致企业的规模报酬递增以及更快的全要素生产率改进。⑥Freeman,C.Economics of Industrial Innovation.London:Routledge Press,2013.国家价值链分工对全要素生产率的“激励”作用还体现在由外包生产带来的企业专业化程度提升与生产经营规模优化。一方面,相较于涉及过多生产经营领域的企业,专业化程度提升能够实现企业在特定专业领域投资的增加,丰富企业间系统化技术学习的机会与可利用知识量①Grossman,G.M.,and E.Helpman.“Integration versus Outsourcing in Industry Equilibrium”.The Quarterly Journal of Economics,2002,117 (1):85-120;Bloom,N.,Mirko,D.,and V.R.John.“Trade Induced Technical Change?The Impact of Chinese Imports on Innovation,IT and Productivity”.The Review of Economic Studies,2016,83 (1):87-117.,并且专业化程度较高的企业资产专用性程度通常会有所降低,这将增强企业应对管理模式与生产方式创新时的灵活程度②Grossman,S.J.,and O.D.Hart.“The Costs and Benefits of Ownership:A Theory of Vertical and Lateral Integration”.Journal of Political Economy,1986,94 (4):691-719.,从而可能有益于全要素生产率提升。另一方面,价值链分工对应的各生产阶段通常具有不同的有效生产经营规模,经营管理方式也存在较大差异。当不同生产环节集中在单一企业内部,并且使用统一的经营管理模式进行管理时,就可能由于生产经营未达到有效规模而带来产能的闲置,或由于经营管理模式与相关生产环节不相匹配而造成效率的损失。而国家价值链分工通过生产环节分割,能够提升各经济主体内部的产能利用率、资源配置效率,以及经营管理模式与生产环节的匹配程度,进而为全要素生产率带来正向影响。伴随国家价值链分工与相关贸易活动的不断深化,“激励”作用还可能通过产业关联进一步释放。在产业关联关系的作用下,企业为了实现稳定高效的生产经营,往往需要增强上下游间的沟通协作,甚至提供相应的技术支持或管理赋能,使关联企业更快速地融入价值链中,从而有益于全链条上全要素生产率的整体提升。

但国家价值链分工能否发挥“激励”作用会受企业能力的影响,若企业的竞争能力与吸收能力较差③Ajitabh,A.,and K.S.Momaya.“Competitiveness of Firms:Review of Theory,Frameworks and Models”.Singapore Management Review,2004,26 (1):45-61;Cohen,W.,and D.Levinthal.“Absorptive Capacity:A New Perspective on Learning and Innovation”.Administrative Science Quarterly,1990,35 (1):128-152.,不仅难以承接国家价值链分工深化对全要素生产率的“激励”效应,甚至可能产生“挤出”效应。具体而言,占据国家价值链分工主导地位的企业通常掌握着产品、信息、渠道等核心资源,这些核心资源往往难以被简单转移与复制,而非主导企业由于缺乏完整的需求获取、生产研发、销售配送体系,多选择依附于主导企业所定义的价值链分工体系。因此,为适应关联企业的产品需求,非主导企业通常需要投入更多资金用于相关技术引进,从而可能减少企业的自主研发投入,并且由于能够通过外部技术引进的方式获得生产所需技术,企业通过自主研发实现效率提升的内在激励降低,长此以往将不利于培育企业自主研发能力,对全要素生产率造成负面影响。④余泳泽、容开建、苏丹妮、张为付:《中国城市全球价值链嵌入程度与全要素生产率——来自230个地级市的经验研究》,载 《中国软科学》,2019 (5)。此外,与中间产品不同的是,管理、思想、制度等“软产品”较难伴随着价值链分工深化实现直接贸易与使用,因此能力较弱的企业在参与国家价值链时,更可能面临生产技术“硬产品”与管理制度“软产品”发展不协调的问题,导致生产技术与管理制度的脱节,造成生产环节的效率损失,阻碍全要素生产率的提升。

国家价值链分工的不同阶段所对应的竞争环境不同,这可能影响前沿企业与非前沿企业融入分工网络的动机与决策,使得国家价值链分工对全要素生产率的“激励”与“挤出”效应出现阶段性变化,并最终在不同国家价值链分工阶段呈现出对全要素生产率净影响效果的非线性特征。具体而言,在国家价值链分工的初期,其对全要素生产率的影响将以“挤出”效应为主。这主要由于产业竞争程度较低,企业创新租金较高,使得非前沿企业具有更高的创新动机。能力较弱的非前沿企业作为国家价值链分工的主要参与者,反映在全要素生产率层面将表现出“挤出”效应。⑤Schumpeter,J.A.Capitalism,Socialism and Democracy.New York:Harper&Brothers,1942;Aghion,P.,and P.Howitt.“A Model of Growth through Creative Destruction”.Econometrica,1992,60 (2):323-351;此处借鉴钟昌标等的研究,定义企业能力为企业全要素生产率相对于所处行业前沿企业的全要素生产率的水平,参见钟昌标、黄远浙、刘伟:《外资进入速度、企业异质性和企业生产率》,载 《世界经济》,2015 (7)。而在国家价值链分工的后期,其对全要素生产率的影响将转为以“激励”效应为主。这主要是由于伴随分工深化,市场竞争程度不断增强,受“逃离竞争效应”的影响,前沿企业具有更强的动力进行技术创新,选择参与价值链分工。①Arrow,K.“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”.In Universities-National Bureau Committee for Economic Research (eds.).The Rate and Direction of Inventive Activity:Economic and Social Factors.Princeton:Princeton University Press,1962;Shapiro,C.“Competition and Innovation:Did Arrow Hit the Bull's Eye?”.In Lerner,J.,and S.Stern(eds.).The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited.Chicago:University of Chicago Press,2012.能力较强的前沿企业作为国家价值链分工的主要参与者,反映在全要素生产率层面则表现出“激励”效应。因此,伴随着国家价值链分工的不断发展,参与主体由非前沿企业转向前沿企业,而前沿企业与非前沿企业的能力差异,决定了国家价值链分工对全要素生产率的影响从以“挤出”效应为主逐步转变为以“激励”效应为主,并最终呈现“U 型”非线性特征。

(二)国内市场条件对国家价值链分工效用的影响

由上述分析可知,国家价值链对全要素生产率的影响可表现为“激励”或“挤出”作用,也可能呈现“U 型”非线性特征。而现实中,国家价值链分工的形成与作用发挥要依托国内市场展开,因此应进一步关注影响国家价值链生产率效应发挥的国内市场条件。在相关研究基础上,结合我国现阶段畅通国内经济大循环的现实考虑,本文将上述国内市场条件归纳为“均衡性”与“连通性”两个视角,分析其对国家价值链分工效用发挥的调节作用。②本文的“均衡性”聚焦区域产业发展对于国家价值链的影响,类似思想如陈旭等指出价值链构建过程中应注意产业在不同区域间的合理布局,同时,本文强调的“适度均衡”也与我国当前“形成优势互补、高质量发展的区域经济布局”的发展思路一致。本文的“连通性”聚焦区域互联互通与要素自由流动对国家价值链的影响,是基于继续推动我国生产要素自由高效流动以及加快统一开放的国内市场体系建设的现实背景下的必要考虑,类似研究如刘斌等、吕越等聚焦市场分割、运输服务、分销服务对价值链分工的影响。参见刘斌、魏倩、吕越、祝坤福:《制造业服务化与价值链升级》,载 《经济研究》,2016 (3);吕越、盛斌、吕文龙:《中国的市场分割会导致企业出口国内附加值率下降吗》,载 《中国工业经济》,2018 (5);习近平:《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》,载 《求是》,2019 (24);陈旭、邱斌、刘修岩、李松林:《多中心结构与全球价值链地位攀升:来自中国企业的证据》,载 《世界经济》,2019 (8)。其中,对“均衡性”的考虑包括两个方面:一方面,均衡不同于“平均”或“同质”,地区间一定程度的差异化发展是依托国内市场构建国家价值链分工模式的基础;另一方面,国家价值链分工“激励”效应的长期有效发挥也有赖于在平衡发展框架下形成区域间优势互补的合力。“连通性”则着眼于商品和要素在国内市场的自由流动,即国内市场互联互通也是构建国家价值链分工模式的基础性条件。

(1)基于市场“均衡性”的角度。地区间产业发展的非均衡性是国内市场发育的常态现象,国家价值链分工既有可能以地区间较高的产业发展差异作为分工基础,又有可能依赖于地区间产业同步性水平的提升来提高协作效率,因此理论上较难预判“均衡性”对价值链分工效应的影响效果。具体而言,非均衡性意味着地区间产业发展存在差异,一定程度的不均衡将为国家价值链切割与跨区域布局提供基础,而且能够通过促进异质性知识交流互动进一步激发生产创新与效率提升,为国家价值链分工深化提供坚实基础。基于这一角度,非均衡将有益于国家价值链分工对全要素生产率“激励”作用的显现。然而,过高的非均衡性意味着区域间产业发展水平存在显著差距。经济欠发达地区在参与价值链分工活动时,可能由于难以充分利用劳动力和资本造成生产资料使用效率偏低,价值链分工各环节难以实现高效合作,从而引致总体经济效率降低,表现出国家价值链分工对全要素生产率的“挤出”作用。此外,结合中国区域间产业发展的客观情况,鉴于长期以来部分地区存在较鲜明的政府主导特征,“均衡性”的提升未必意味着区域间产业协同水平的优化,从而国家价值链分工过程可能使生产资料从规模经济行业流入非规模经济行业,导致总体经济效率受损。③傅元海、叶祥松、王展祥:《制造业结构变迁与经济增长效率提高》,载 《经济研究》,2016 (8)。

(2)基于市场“连通性”的角度。地区间自由贸易与流通活动是支持国家价值链分工深化的重要条件,因而“连通性”对于深化价值链分工效用的作用机制不容忽视,通常表现为信息能否在地区市场间充分共享以及资源要素和产品能否在地区市场间自由、高效流通。当市场“连通性”处于较低水平时,不仅会造成不经济现象的出现与效率损失,并且可能通过替代效应与增加外部交易成本,阻碍国家价值链分工的推进,进而抑制国家价值链分工对全要素生产率“激励”作用的发挥。具体而言,当“连通性”较低时,区域市场中可能存在着重复建设、市场范围缩小、分工滞后、资源配置扭曲等问题,使得区域间无法实现资源的最优配置与规模经济,由此造成资源配置效率低下等不经济现象,阻碍国家价值链分工效应的发挥。与此同时,伴随着全球分工与贸易活动的深化,考虑到低水平的“连通性”所带来的贸易摩擦成本,企业可能更倾向于参与国际价值链分工以替代国家价值链分工,从而降低了国家价值链分工的规模经济水平,阻碍其发挥对全要素生产率的“激励”作用。而当“连通性”较低时,参与国家价值链分工的外部交易费用显著上升。更高的外部交易成本将影响潜在市场范围,限制分工专业化程度提升与国家价值链分工深化,从而进一步阻碍国家价值链分工的生产率增长效应的显现。

综上所述,发挥国家价值链对全要素生产率的“激励”作用,将有赖于国内市场适度水平的“均衡性”和高水平的“连通性”。

三、模型设定与数据说明

(一)计量模型设定

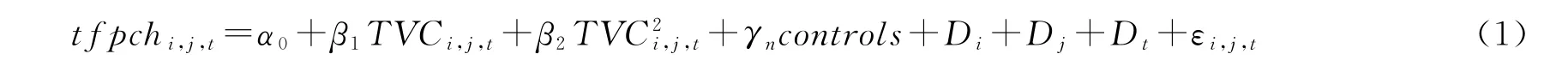

本文主要关注国家价值链分工深化对于全要素生产率的影响。结合第二部分的分析,构建如下方程进行实证检验:

其中,被解释变量为全要素生产率tfpch,核心解释变量为国家价值链分工深度TVC,controls代表一系列可能影响全要素生产率的控制变量,Di、Dj、Dt分别代表地区、行业、年份固定效应,εi,j,t表示随机扰动项,下标i、j、t分别代表地区、行业、年份。本文使用的是典型的短面板数据(N=150,T=4),在进行回归分析时,需对残差项是否满足经典假设进行检验与处理。因此,本文报告了所有估计系数的稳健标准误,并且使用Friedman 方法对组间相关进行检验。

(二)数据来源与变量测度

本文使用的数据来源于《中国工业(经济)统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国价格统计年鉴》《中国地区投入产出表》以及中国区域间投入产出表。

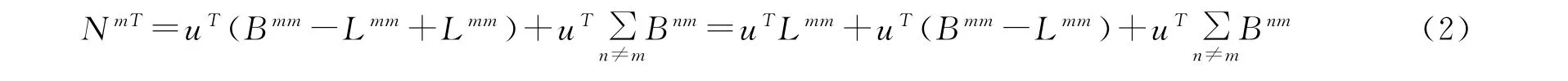

(1)解释变量。借鉴Fally、倪红福等①Fally,T.“Production Staging:Measurement and Facts”.Working Paper of University of Colorado Boulder,2012;倪红福、龚六堂、夏杰长:《生产分割的演进路径及其影响因素——基于生产阶段数的考察》,载 《管理世界》,2016 (4)。受文章篇幅所限,具体的计算说明省略,欢迎感兴趣的读者向作者索取。对一国封闭经济下生产阶段数的测量思路,对中国国家价值链分工深度进行测度。

其中,B为里昂惕夫逆矩阵,L为局部里昂惕夫逆矩阵,Nm代表一国内部整体生产阶段数,uTLmm表示地区m利用当地相关行业中间品投入所形成的生产阶段数,uT(Bmm-Lmm)表示其他地区产品生产利用地区m相关行业中间品投入所形成的隐含生产阶段数,表示地区m产品生产利用其他地区相关行业中间品投入所形成的隐含生产阶段数。可以看出,第一项uTLmm是由地区内中间品贸易所带来的,反映了地区内的生产阶段数。第二项uT(Bmm-Lmm)与第三项是由地区间分工和中间品贸易所带来的,反映了地区间的生产阶段数。本文将地区生产阶段数记作TVC,并将其作为国家价值链分工深度的代理变量,将地区内生产阶段数记作IVC,将地区间生产阶段数记作OVC。

本文使用中国区域间投入产出数据进行测算,由于中国区域间投入产出数据的区域与行业划分在不同年度存在较大差异,结合研究问题需要与数据可得性,采用2002年、2007年、2010年和2012年中国大陆地区 (西藏自治区除外)分省域区域间投入产出表进行测算,并使用经行业分类调整统一后的农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输及仓储业、其他服务业五大行业进行计量分析。①2002年、2007年、2010年的测算数据分别来自中国科学院编制的 《中国省区间投入产出模型与区际经济联系》 《中国2007年30省区市区域间投入产出表编制理论与实践》《2010年中国30省区市区域间投入产出表》,2012年测算数据来自中国碳排放数据库 (China emission accounts and datasets)。

(2)被解释变量。采用基于产出导向的可变规模报酬的DEA-Malmquist指数模型②参见Färe,R.,Grosskopf,S.,and M.Norris.“Productivity Growth,Technical Progress,and Efficiency Change in Industrialized Countries:Reply”.American Economic Review,1994,84 (1):66-83。对全要素生产率进行测算。Malmquist TFP指数反映了不同时期全要素生产率的变动情况,若大于1,则表示从s时期到t时期全要素生产率增长;反之,则表示从s时期到t时期全要素生产率降低。为避免将各行业样本视作整体进行测度所造成的偏误,本文分行业选择特定的投入产出变量并进行测度。③受文章篇幅所限,具体的投入产出变量选择说明省略,欢迎感兴趣的读者向作者索取。

(3)控制变量。基于现有研究,本文控制了一系列可能影响全要素生产率的其他因素,包括研发强度(R&D)、生产技术劳动力强度 (techlabor)、服务业增加值占比 (thirdratio)、资本密集程度(capital)、政府干预程度(govern)、经济人口规模 (econsize)、居民消费水平 (consume)及互联网普及度(internet)。④参见宋冬林、王林辉、董直庆:《技能偏向型技术进步存在吗? ——来自中国的经验证据》,载 《经济研究》,2010 (5);唐未兵、傅元海、王展祥:《技术创新、技术引进与经济增长方式转变》,《经济研究》,2014 (7);陈斌开、金箫、欧阳涤非:《住房价格、资源错配与中国工业企业生产率》,载 《世界经济》,2015 (4);Shusheng,W.,Bin,L.,Qiaoling,N.,and C.Chao.“Government Expenditure,Corruption and Total Factor Productivity”.Journal of Cleaner Production,2017,168 (12):279-289;Yanwu,S.,and L.Hongwei.“Internet Development,Economic Level,and Port Total Factor Productivity:An Empirical Study of Yangtze River Ports”.International Journal of Logistics Research and Applications,2020,23 (4):375-389。表1展示了具体的变量计算方法。

(4)机制分析变量。一是针对市场“均衡性”,本文借鉴俞颖等、张辉等的方法⑤俞颖、苏慧琨、李勇:《区域金融差异演进路径与机理》,载 《中国工业经济》,2017 (4);张辉、刘鹏、于涛、安虎森、戚安邦:《金融空间分布、异质性与产业布局》,载 《中国工业经济》,2016 (12)。,使用区位熵作为“均衡性”(indq)的代理指标,计算方法为使用某地某行业总产值占该地总产值比重除以全国该行业总产值占全国总产值比重。区位熵增加表示产业的集聚水平提升,区域间产业发展水平差异加大,“均衡性”降低,反之则表示“均衡性”增加。二是针对市场“连通性”,本文从市场统一、流通水平、基础设施三个维度进行评价。市场统一 (link1)方面,本文采用现有文献常用的价格法⑥使用八大类产品的居民消费价格指数进行测度。参见张昊:《居民消费扩张与统一市场形成——“本土市场效应”的国内情形》,载 《财贸经济》,2020 (6)。对反向指标市场分割进行测度。流通水平 (link2)方面,本文对流通产业的范围界定与杨龙志以及王晓东、谢莉娟①杨龙志:《流通产业在国民经济中起到先导性作用了吗——基于VAR 格兰杰因果的实证研究》,载 《财贸经济》,2013(5);王晓东、谢莉娟:《社会再生产中的流通职能与劳动价值论》,载 《中国社会科学》,2020 (6)。一致,包含批发与零售业、交通运输、仓储与邮政业,并使用流通产业增加值作为流通水平的代理变量。基础设施方面,分别考虑了信息和物流的基础设施水平,借鉴孙早和刘李华的测度方法②孙早、刘李华:《信息化提高了经济的全要素生产率吗——来自中国1979—2014 年分行业面板数据的证据》,载 《经济理论与经济管理》,2018 (5)。,使用ICT 固定资本形成额作为信息基础设施水平 (link3_1)的代理变量,使用公路路网密度作为物流基础设施水平(link3_2)的代理变量。

变量定义以及描述性统计结果参见表1。

表1 变量定义与描述性统计

(三)国家价值链分工的特征事实

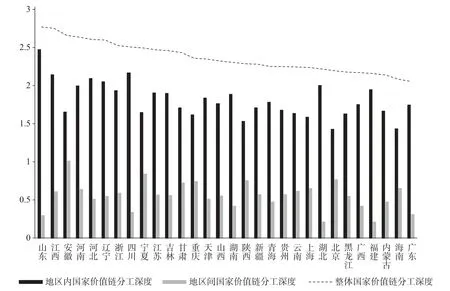

图1展示了2012年分省份的国家价值链分工深度。从整体国家价值链分工深度的省份间横向对比可以看出,整体国家价值链分工深度较高的省份包括山东、江西、安徽、河南、河北,而广东、海南、内蒙古、福建、广西等省份的整体国家价值链分工深度较低。在地区内国家价值链分工深度方面,山东、四川、江西、河北、辽宁5省较高,说明在考察期内上述省份的地区内贸易与生产分工较为活跃。在地区间国家价值链分工深度方面,测算结果较高的省份主要集中在安徽、宁夏、北京、陕西、重庆等,说明在考察期内这些省份的地区间贸易往来与生产分工活动较为活跃。此外,样本期内所有省份的地区间国家价值链分工深度占比均未超过40%,这说明由地区内贸易与分工带来的生产阶段数增加仍是国家价值链分工深化的主要推动力。①受文章篇幅所限,具体计算结果未展示,欢迎感兴趣的读者向作者索取。

图1 分省份的国家价值链分工深度

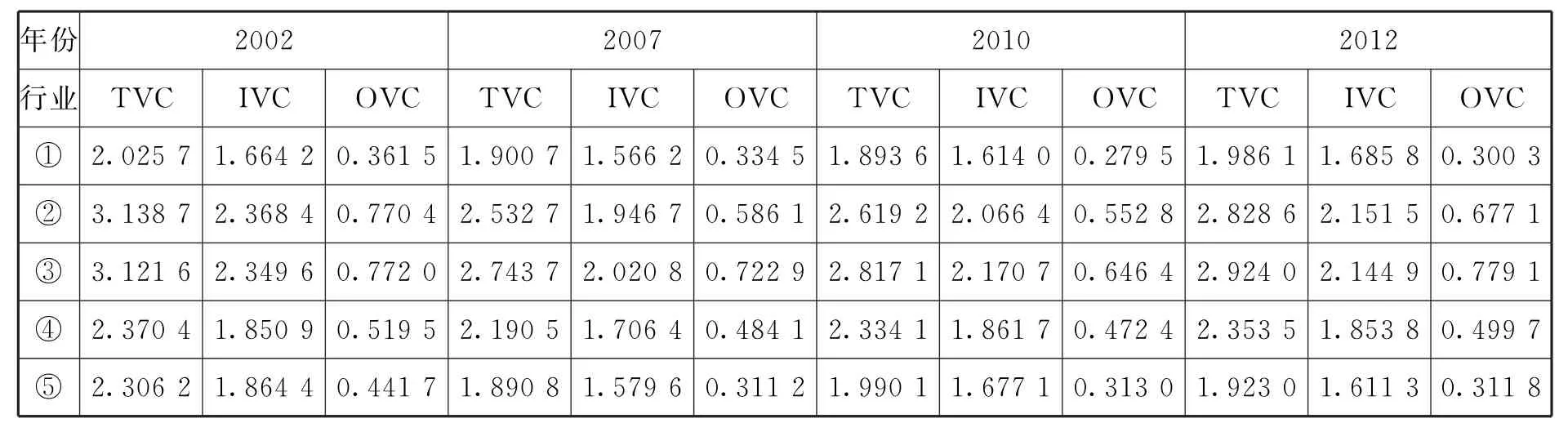

分行业国家价值链分工深度的计算结果参见表2。可以看出,在样本考察期内,不论是整体国家价值链分工深度,还是细分的地区内或地区间国家价值链分工深度,工业与建筑业两大行业的测算结果均明显高于其他行业,交通运输及仓储业次之,而其他服务业与农林牧渔业的对应数值则相对较小。概括而言,生产制造型部门的国家价值链分工深度大于农业及服务业部门的国家价值链分工深度。这一测算结果也从侧面体现出不同行业国家价值链分工深度的相对高低与行业性质密切相关,相较于农业及服务业部门,生产制造型部门的生产活动复杂程度较高,因此在国家价值链层面表现出了更加细化的生产分工。进一步,通过分行业比较各年度间整体国家价值链分工深度的变化可以看出,全部五个行业的整体国家价值链分工深度均在2007年明显降低,并且直至2012年均未恢复至2002年的水平,这可能是由于2007年金融危机引发的全球经济下行对国家价值链分工造成了冲击。此外,与分省份结果类似,样本期内所有行业的地区间国家价值链分工深度占比均未超过30%,同样表明各行业的地区内分工贸易占据了主导。

表2 分行业国家价值链分工深度计算结果

四、国家价值链分工深度对全要素生产率影响效应的基准回归

(一)基准回归结果

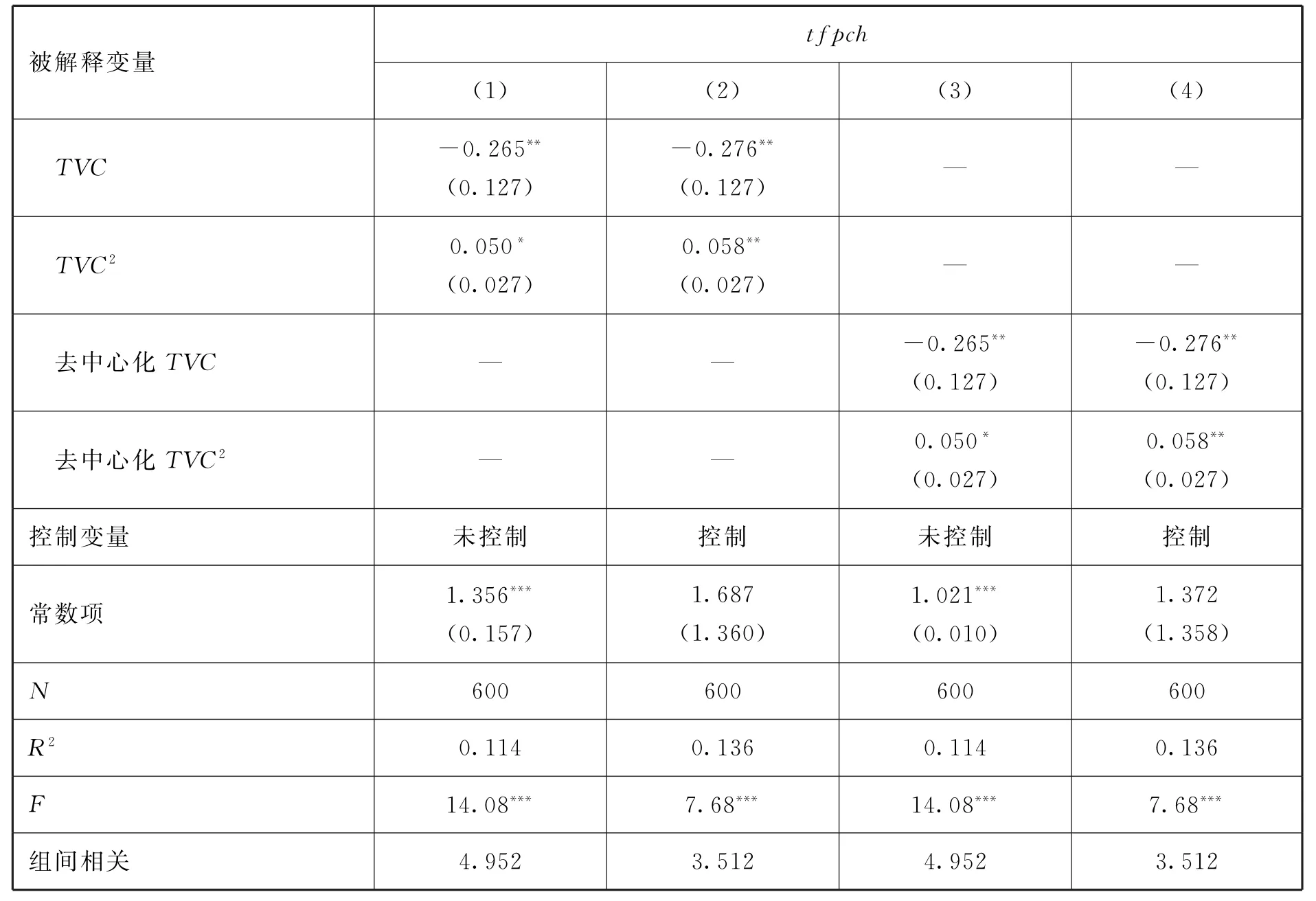

基准回归结果参见表3。根据列(1)和列(2)的估计结果可以看出,国家价值链分工深度的一次项和二次项系数的符号分别为负号和正号,且均在统计意义上显著。该回归结果与理论分析较为一致,即伴随着国家价值链分工深度的提高,其对全要素生产率产生先“挤出”后“激励”的影响效果,即国家价值链分工深化与全要素生产率增长之间符合“U 型”关系。具体而言,拐点之前国家价值链对全要素生产率存在“挤出”作用,但“挤出”作用将伴随着分工深化而逐渐减弱。而当跨越拐点之后,国家价值链分工激励全要素生产率提升的作用开始显现,并且这一“激励”作用将随着分工深化而不断增强。表3中列(3)和列(4)是对国家价值链分工深度去中心化后进行重新回归的结果,与基准回归结果高度一致,一定程度上说明了检验结果的稳健性。

表3 基准回归

经过计算可知,国家价值链分工深度的拐点水平为2.379,当国家价值链分工水平达到拐点时,其对全要素生产率的“激励”作用开始显现。比较样本考察期内的国家价值链分工水平可发现,以2012年为例,30个省份中仅有11个省份的国家价值链分工程度高于该拐点水平;而从分行业的角度看,除工业、建筑业的国家价值链分工水平突破拐点外,其他3个行业的国家价值链分工程度均位于该拐点水平之下,其中,其他服务业、农林牧渔业的国家价值链分工水平均小于2。因此,对于大部分省份而言,为充分发挥国家价值链分工对全要素生产率的“激励”作用,还需进一步推动分工深化,尤其是推动其他服务业与农林牧渔业部门的国家价值链分工深化。

(二)稳健性检验与内生性修正

前文基准回归的结果表明,在控制相关变量以及时间、地区、行业固定效应的基础上,国家价值链分工深度与全要素生产率之间存在“U 型”关系。为进一步确保上述回归结果的可信度,本文进一步采取了下列方法进行稳健性检验与内生性修正:一是为减轻由于遗漏变量可能引起的内生性问题带来的估计偏误,进一步控制了时间趋势进行检验;二是分别构建了地区、行业与时间的交互项,以控制随时间变化的地区与行业特征的影响;三是替换估计方法,本文替换使用混合效应模型对国家价值链分工深度与全要素生产率之间的关系进行检验;四是消除非随机性与异常值的影响,去掉1%比例的国家价值链分工深度的最高和最低样本后,进行进一步检验;五是在模型中加入了全要素生产率的一阶滞后项作为遗漏变量的代理变量,采取两步系统GMM 估计方法进行动态面板回归,并将全要素生产率的一阶滞后项与国家价值链分工深度及其平方项指定为内生变量;六是为进一步解决内生性问题,本文借鉴盛斌等①工具变量的构建方法参见盛斌、苏丹妮、邵朝对:《全球价值链、国内价值链与经济增长:替代还是互补》,载 《世界经济》,2020 (4)。的思路,构建全社会消费品零售额和地区官员交流次数指标,作为国家价值链分工深度的工具变量并进行估计。上述方法的回归结果均与基准回归基本保持一致,回归结果较为稳健可信。②受文章篇幅所限,稳健性检验与内生性修正结果省略,欢迎感兴趣的读者向作者索取。

五、互补性市场条件影响国家价值链分工效应的进一步检验

接下来,对影响国家价值链分工效应发挥的互补性市场条件进行检验。考虑到在各调节变量的不同水平下,国家价值链分工效应的发挥可能存在潜在的非线性特征,本文采用面板门限回归模型(Threshold Autoregressive Model)进行检验。具体而言,互补性市场条件、国家价值链分工深度、全要素生产率的单门限回归模型可被表示为:

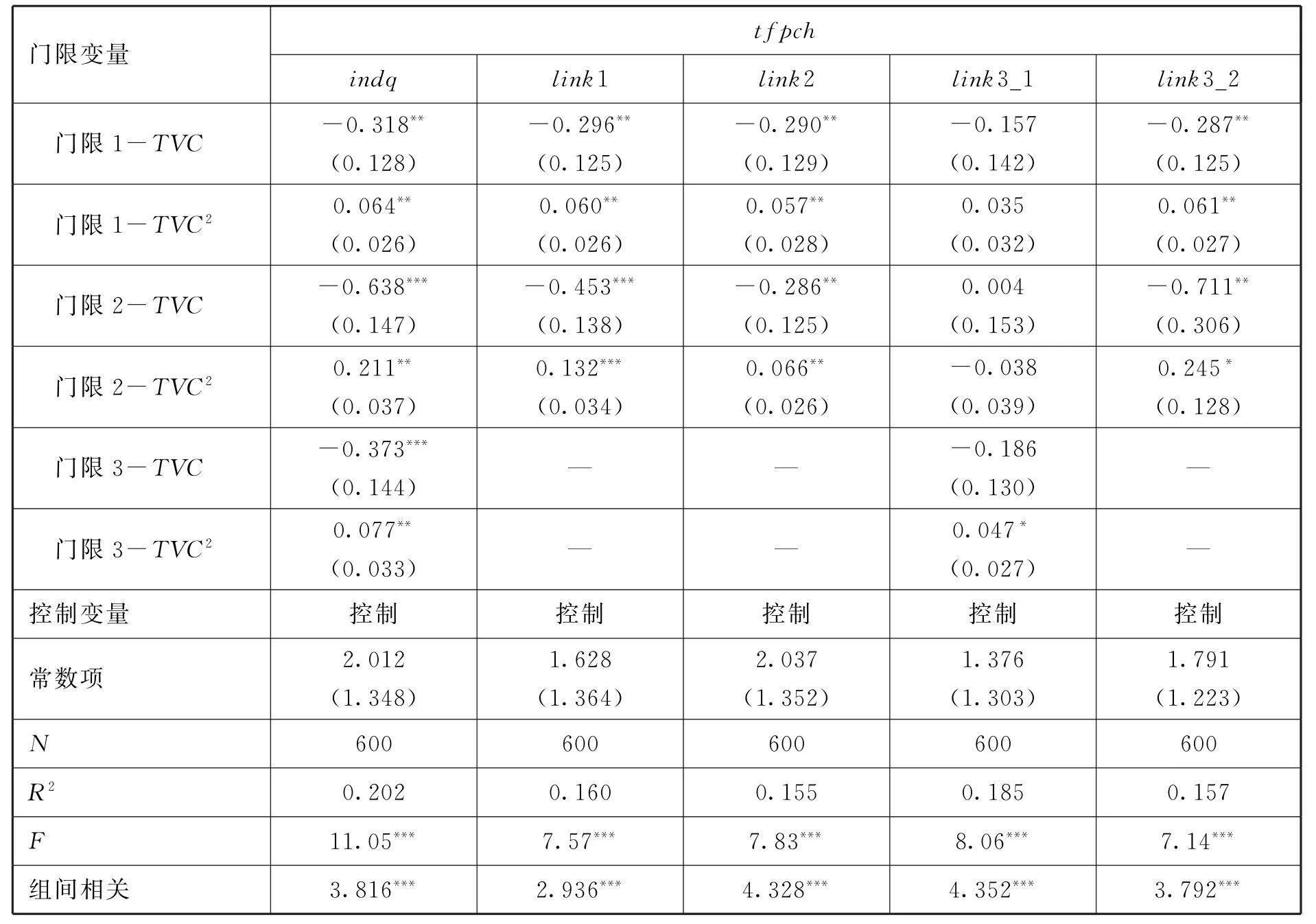

其中,下标i、j、t分别代表地区、行业、年份。全要素生产率tfpch为被解释变量,互补性市场条件q为门限变量,γ为门限值,国家价值链分工深度TVC为门限效应变量,I{·}为示性函数。控制变量controls与基准回归设定相同。在进行门限效应估计前,需要对模型是否存在门限效应进行检验并对门限值进行估计。门限效应存在性检验结果显示,市场“均衡性”(indq)与市场“连通性”中的信息基础设施水平 (link3_1)均通过了单门限与双门限的显著性检验,而市场“连通性”中的市场统一 (link1)、流通水平 (link2)、物流基础设施水平 (link3_2)均仅通过了单门限的显著性检验。互补性市场条件对国家价值链分工生产率效应的异质性影响参见表4。

表4 互补性市场条件的门限调节作用

针对市场“均衡性”的回归结果显示:门限效应变量国家价值链分工深度 (TVC)在不同的门限变量市场“均衡性”(indq)取值区间内的估计系数存在差异。可以看出,不论市场“均衡性”处在哪一发展水平区间,国家价值链分工深度对全要素生产率一次项估计系数的符号均为负,而二次项估计系数的符号均为正,说明市场“均衡性”的提升,并不会影响国家价值链分工深度与全要素生产率之间的“U 型”关系。进一步,基于不同市场“均衡性”水平下的国家价值链分工深度估计系数的计算可知,当市场“均衡性”处于中等水平时,国家价值链分工深度的拐点水平最低,仅为1.512,且低于基准回归结果的拐点水平。这一结果说明,当区域间的市场“均衡性”水平较低时,适度提升地区间产业发展水平的均衡性有益于国家价值链分工对全要素生产率“激励”作用的显现,但这并不意味着地区间要追求或达到过高的市场“均衡性”水平,中等水平的产业发展差异即适度的非均衡性,实际上为国家价值链分工深化提供了最有利的基础。

针对市场“连通性”的回归结果显示:就门限变量市场统一 (link1)、流通水平 (link2)、物流基础设施水平(link3_2)而言,不论处在低水平还是高水平区间,国家价值链分工深度对全要素生产率一次项的估计系数符号均为负,而二次项的估计系数符号均为正,说明市场统一、流通水平、物流基础设施水平维度的市场“连通性”水平提升,不会影响国家价值链分工与全要素生产率之间的“U 型”关系。并且,相较于低市场“连通性”水平,在高市场“连通性”水平下,国家价值链分工对全要素生产率发挥“激励”作用的拐点左移,这说明市场统一、流通水平、物流基础设施水平的提高将有益于激励国家价值链分工深化所带来的生产率增长效应。而就信息基础设施水平(link3_1)而言,只有在高水平阶段,国家价值链分工对全要素生产率二次项的估计系数才显著为正,说明信息基础设施高水平发展是价值链分工能够有效激励全要素生产率增长的必要条件。

综上所述,根据针对门限调节作用的检验可知,为深度激发国家价值链分工对全要素生产率“激励”作用的发挥,应重视推动“适度均衡”和“高度连通”互补性市场条件的发展。

六、研究结论与政策建议

在贸易保护主义势力重新抬头、世界各国遭受新冠肺炎疫情冲击的现实背景下,全球经贸格局的不稳定性、不确定性愈演愈烈,面对国内经济高质量发展与现代化经济体系建设的客观需求,立足中国国内市场的既有优势,从培育和壮大内需体系出发,推进建设国家价值链分工模式,对于促进国内经济大循环形成和保障中国经济行稳致远具有重大现实意义。

本文通过测度和检验国家价值链分工对全要素生产率增长的影响,回答了中国国家价值链的生产率效应问题,并进一步考察了互补性国内市场条件对国家价值链分工效应的调节作用,得到如下研究结论:第一,伴随着中国国家价值链分工深化,其对全要素生产率的影响效应呈现先“挤出”后“激励”的“U 型”特征,说明当国家价值链分工程度跨越拐点水平后,将对生产率增长带来持续增强的“激励”作用,即在经济发展的较长时期内,国家价值链的分工深化是促进全要素生产率提升的有效途径。第二,国内大市场的“适度均衡”和“高度连通”是支持国家价值链分工有效激励生产率增长的互补性市场条件。为尽快发挥中国国家价值链对全要素生产率的正向激励作用,应尽力消除价值链分工深化的阻碍条件,重视互补性市场条件的配套和提升,促使国家价值链分工对全要素生产率的影响尽快跨越U 型曲线的拐点水平,尽早触发国家价值链分工促进生产率增长的动力机制。具体而言,应着力推进区域市场实现协调发展与优势互补,避免区域产业发展水平的过高差距或过度趋同,继续推动国内统一市场与现代流通体系建设,强化物流与信息基础设施以深度激发区域市场之间的“连接经济”。

基于以上研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,继续完善市场经济体制,培育价值链分工深化的关键资源,为打通国内经济大循环奠定制度基础。企业参与国家价值链分工,一方面在开放经济条件下可能面临强大的国外竞争对手带来的挤出效应,另一方面模式调整往往面临高昂的调整费用。为推动更深度的价值链分工网络形成,增强价值链的关联性与延伸性,促进经济“内循环”发展,应创造良好的可供企业实现重组转型的资本市场机制,同时应尽力完善国内知识产权保护制度,构建社会信用体系,以降低本土企业参与国家价值链分工的制度成本。此外,推动国家价值链分工深化意味着更深入的生产协作关系,这对生产性服务业提出了更高要求,应进一步提升包括仓储物流、信息咨询、劳动力培训等服务于生产过程的产业的实力。

第二,推进区域间协调发展与优势互补、分工协作,将国内市场的均衡性提升至适度水平,培育国家价值链分工深化内生双向驱动机制,为国内大循环预留深化空间。一方面,在当前中西部地区产业发展与要素资源配置滞后于东部地区的客观背景下,政府应有意识地对欠发达地区实行差异化的“梯度”政策,推进欠发达区域的产业发展,缩小区域间产业发展差距,提升市场之间的协调程度。另一方面,应着力培育区域经济新增长极,结合区位自身优势,找寻经济新增长点,实现产业错位发展、优势互补。此外,还需注重破除阻碍资源要素自由流动的相关障碍,在顺应市场规律的前提下,补齐市场机制失灵的短板,发挥对市场效力的辅助推动作用,疏通区域资源要素的扩散流通渠道,促进资源要素在地区间高效流动与合理集聚,为国家价值链的分工深化奠定坚实基础。

第三,继续加快国内统一市场进程,统筹推进现代流通体系建设,促使国家价值链分工深化的生产率效应加速显现。一方面,应更好发挥政府作用,激发有为政府对于有效市场的积极作用,规范地方政府竞争行为导向,继续破除为实现“政绩晋升”而构建的区域间进入壁垒,促进区域间要素有序自由流动。此外,还应进一步鼓励地方政府优化营商环境,降低全社会交易成本,助力建设统一开放、竞争有序的国内市场体系。另一方面,应当加强流通基础设施建设,整合与完善国内供应链与分销网络,建立健全保障流通体系高质量发展的政策体系,完善流通、生产、消费有效衔接的发展模式,以充分发挥国内市场优势与内需潜力,促进国内经济大循环,推动国家价值链分工体系的构建与深化。

第四,大力推进国内市场物流与信息基础设施的构建与提升,特别是着力完善新型基础设施建设,增强区域间的信息共享和互联互通水平。虽然整体水平上,中国的基础设施建设取得了长足进步,但应当注意其发展水平在地区与行业之间仍然存在较大差异与不平衡。近年来,《关于推动基础设施高质量发展的意见》等系列政策的出台为统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设提供了重要思路,未来为进一步发挥基础设施建设对国家价值链分工深化的促进作用,在注重推进基础设施建设整体水平提升的同时,还应更加重视和带动落后地区与行业的基础设施建设与水平提升,避免地区市场之间的发展鸿沟。