珠江口盆地恩平凹陷CO2 成藏特征与成藏过程

2021-03-30张向涛彭光荣朱定伟陈兆明许新明熊万林

张向涛, 彭光荣, 朱定伟, 吴 静, 陈兆明, 许新明, 熊万林

(中海石油(中国)有限公司 深圳分公司, 广东 深圳 518000)

0 引 言

深海深层常规油气、浅层天然气水合物勘探是国民经济主战场保障运行的重要支撑, 除此之外,一些非常规资源也得到高度重视(王霄飞等, 2014;姜素华等, 2019)。经过40 多年的勘探, 在珠江口盆地东部陆续发现了多个CO2气藏或带CO2气顶的油藏(雷川等, 2017; 陈红汉等, 2017), 但这些油气藏主要集中在珠二坳陷, 珠一坳陷中发现较少。2016年, 在珠一坳陷西端恩平凹陷北部潜山披覆带发现的A 油田中, 钻遇14 层27.8 m 厚的CO2气层和若干带CO2气顶的油层。富含CO2的层段是该地区主要的产油层位, 一方面, CO2占据了大量原油储集空间; 另一方面, CO2可能驱替原油, 成为原油二次运移的动力, 促进原油的长距离运移。因此, 对CO2分布范围、成因、充注期次及对油气成藏影响的研究对于油气勘探具有重要意义。

1 区域地质背景

恩平凹陷位于珠江口盆地珠一坳陷西部, 是中海石油(中国)有限公司深圳分公司最西端的原油产地。恩平凹陷长轴总体呈NE-SW 走向, 面积约5000 km2,海水深度为80~100 m, 其西接阳江凹陷, 东临西江凹陷, 南、北分别被番禺低隆起和海南隆起、恩西低凸起挟持(图1)。恩平凹陷是前古近纪开始发育的负向构造单元, 经历了三个构造演化阶段: 晚白垩世-早渐新世的断陷阶段、晚渐新世-中中新世的拗陷阶段及晚中新世至今的新构造运动阶段(钟志洪等,2014)。恩平凹陷可划分为三个次级洼陷: 恩平17 洼、恩平12 洼和恩平18 洼, 其构造格局受控洼断层F1、F2和F3共同控制, 三个洼陷均为北断南超的半地堑结构。钻井揭示, 恩平凹陷自下而上发育始新统文昌组和恩平组, 渐新统珠海组, 中新统珠江组、韩江组、粤海组, 上新统万山组及第四系(刘志峰等, 2017),其中, 文昌组为主力生烃层系, 珠江组和韩江组是主要的成藏层系。

按照“位置相邻、具有成因联系和共同发展历史”的二级构造带划分原则, 恩平凹陷可划分为: 北部潜山披覆构造带、中央断裂带、南部断裂带和番禺7 断裂带等四个二级构造带。早期的油气发现主要集中在南部断裂带, 而其他构造带钻探的多口探井中均未获得商业突破。直到2016 年, 在北部潜山披覆构造带发现了A 油田(图1), 该油田是恩平凹陷乃至整个珠江口盆地北部断阶带发现的第一个油田,含油层系多, 证实了北部断阶带良好的勘探潜力,此后陆续在A 油田以北发现了B、C 两个油田(图1)。

图1 珠江口盆地恩平凹陷构造单元划分Fig.1 Tectonic units of the Enping Sag, Pearl River Mouth Basin

2 CO2 分布与成因特征

A 油田CO2气藏主要富集在1 井区, A1 井钻遇15 层共计27.8 m 厚的 CO2气藏(图2), A2 井钻遇1 层1.4 m 厚的CO2气藏。纵向上, CO2气藏主要分布在珠江组上段, 其次是珠海组, 其他层系和其他构造高点未见CO2富集。

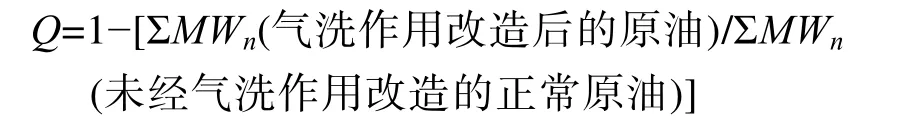

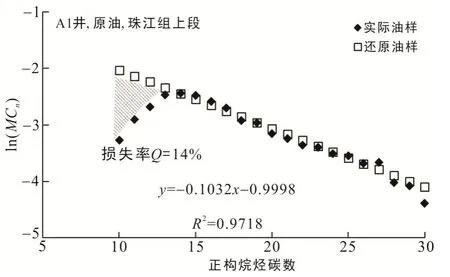

沉积盆地中的CO2可分为有机成因和无机成因两大类。在CO2的成因分析上前人做了许多工作(魏喜等, 2005; 连承波等, 2007; 马安来等, 2015), 主要是依据CO2的含量、δ13C、3He/4He 等参数进行成因判别。目前普遍认为无机成因CO2中δ13C 值较高,分布范围在−8‰~+3‰之间; 有机成因CO2的δ13C值较低, 分布范围在−30‰~−10‰之间(戴金星等,1995)。无机成因CO2中若He同位素<1.4×10−6(R/Ra<1),则为壳源型; 若He 同位素介于1.4×10−6~2.8×10−6(1 恩平凹陷A 油田通过钻杆测试(DST)和模块式地层动态测试(MDT)取得12 个流体样, 其中, 10 个含CO2(表1), CO2含量普遍在92%以上, 最高达100%, 实测δ13C 为−8.735‰~−3.024‰, 为无机成因。从δ13C 与3He/4He 关系可见, A 油田3He/4He 介于5.75×10−6~8.16×10−6之间(表1, 图3), 为典型的幔源火山型CO2。 珠江口盆地珠一坳陷东部惠州凹陷和陆丰凹陷中CO2与火山作用关系密切(王振峰等, 2004), 高CO2含量的井区周边可见大量火山发育, 火山喷发伴生的CO2气体在有利构造中就近富集。但恩平凹陷A 油田周边数十公里内无火山发育, CO2含量从深到浅逐渐降低, 符合通过深大断裂由深到浅运移的特征。位于A 油田南侧的F4断裂是在先存基底断裂基础上新生代持续活动的断裂, 向下切入基底数千米, 向上断至粤海组, 活动强度大, 具备将深层CO2输导至浅层有利构造的能力, 推测为A 油田的CO2气源断裂。 图2 恩平凹陷北部潜山披覆带油气分布连井对比Fig.2 Co mparison of hydrocarbon distribution across drilling wells over the onla p zone of burie d-hills in the northern Enping Sag 表1 A 油田CO2 气层参数统计Table 1 Statistic parameters of CO2 gas-bearing layers of Oilfield A 恩平凹陷北部潜山披覆构造带CO2气藏的发现,一方面对原油储量、采收率和生产设施具有不利影响, 另一方面也有积极的地质意义。CO2是油气二次运移的良好动力, 在一定地质条件下CO2充注驱油是比较普遍的地质现象, 较强的CO2充注驱油能增强油气二次运移的动力, 利于油气的长距离运移,也可能引起原来油气藏中油气的再分配或重新组合,形成新的油气藏(高玉巧等, 2009), 进而扩大恩平凹陷乃至整个珠江口盆地北部断阶带的勘探层系和勘探边界, 具有重要的地质意义。 恩平凹陷A 油田存在明显的CO2充注驱油现象,主要有两方面证据: 一是 CO2气层段的录井荧光显示异常丰富, 表明存在烃类充注过程; 二是原油正构烷烃轻组分普遍存在损失, 具有典型的“气洗”特征。 A 油田CO2气藏的储层中有大量录井荧光显示, 两口钻井15 层CO2中有11 层见录井荧光显示。此外, 储层薄片粒间孔隙中有大量发蓝色荧光油浸染现象(图4), 均表明CO2气藏的储层存在烃类充注过程。 续表1: 图3 恩平凹陷A 油田CO2 成因类型Fig.3 Diagram of ge netic types of CO2 in Oilfield A of the Enping Sag 图4 恩平凹陷北部潜山披覆带油气包裹体特征Fig.4 Characteristics of oil inclusions from the onlap zone of buried-hills in the northern Enping Sag CO2是一种易于达到超临界状态的气体, 在超临界状态下CO2在原油中的溶解度比在纯水中高30倍, 当原油中溶有CO2时会使原油发生气洗分馏作用(高玉巧等, 2009), 导致原油或储层沥青中低分子量烃类选择性地溶解在CO2中, 并随CO2向其他构造或层位中运移(张枝焕等, 2006; 李威等, 2018)。一般未遭受次生改造的正常原油原始组分中正构烷烃的摩尔含量与其碳原子数呈指数分布关系, 而发生气洗分馏等次生改造作用的原油低分子量正构烷烃往往偏移缺失。前人提出了正构烷烃相对损失量的概念(李威等, 2018), 并将Q值作为定量描述气洗作用强度的标志。 式中Q为正构烷烃相对损失率,MWn代表碳原子数为n的正构烷烃的质量分数。 珠江组原油的轻组分普遍存在损失, 且损失率Q高达14%(图5), 具有典型的气洗特征。这些均表明CO2充注晚于原油充注, 对原油具有一定改造作用。 高含量的C304-甲基甾烷是珠江口盆地东部始新统文昌组半深湖相烃源岩的典型特征化合物(陈希文等, 2016; 周刚等, 2018), 恩平凹陷A 油田原油中检测到大量C304-甲基甾烷, 根据双杜松烷含量的高低, 可将北部潜山披覆带的原油细分为两类(图6):一是以高含量C304-甲基甾烷、高含量双杜松烷为特征的半深湖+浅湖相原油(Ⅰ类原油); 二是以高含量C304-甲基甾烷、低含量双杜松烷为特征的半深湖相原油(Ⅱ类原油), 另外还存在这两类原油的混原油。 图5 恩平凹陷北部潜山披覆带A1 井原油正构烷烃特征Fig.5 Characteristics of N-alkanes of crude oil from Well A1 over the onlap zone of buried-hills in the northern Enping Sag 图6 恩平凹陷北部潜山披覆带原油生物标志化合物特征Fig.6 Characteristics of biomarkers over the onlap zone of buried-hills in the northern Enping Sag 基于流体包裹体样品的检测结果, A 油田原油表现为“两期成藏”特征(图7)。第一期原油成藏时间为13.8~9.1 Ma, 珠江组油藏(Ⅰ类原油)以该期成藏为主; 第二期原油成藏时间为3.9~0 Ma, 韩江组油藏以该期油藏为主(Ⅱ类原油)。此外还存在一期CO2充注, 时间为11.6~6.1 Ma, 介于两期原油充注之间,时间上具备CO2驱替第一期原油的条件。 恩平凹陷A 油田油层多, 且存在CO2充注驱油现象, 成藏过程复杂, 归纳起来为: 两种原油类型、两期原油充注、一期CO2驱油远藏。 13.8~9.1 Ma, 第一期原油充注, Ⅰ类原油首先沿深大断裂F4垂向运移至新近系, 再沿构造脊运移到A、B、C 构造富集成藏(图8a)。 11.6~6.1 Ma, CO2充注期, 幔源型CO2沿深大断裂F4向A 构造运移, 将珠江组油藏驱替至B 构造的韩江组富集成藏, 并对原油发生“气洗”作用, 使原油中低分子量烃类选择性地溶解在CO2中, 并随CO2运移至其他构造或其他储层中。CO2对Ⅰ类原油的驱替和改造作用由近至远、由下至上逐渐减弱,距气源断裂F4最近的A 构造Ⅰ类原油占比仅剩7%,最远的C 构造Ⅰ类原油占比83%, B 构造次之, Ⅰ类原油占比49%。A 和B 构造珠江组的Ⅰ类原油几乎全被驱替, 韩江组则以Ⅰ类和Ⅱ类混源油为主; C 构造由于距气源断裂最远, CO2对Ⅰ类原油的驱替作用较弱, 以Ⅰ类和Ⅱ类混源油为主, 部分层段依然保留有Ⅰ类原油。 3.9~0 Ma, 第二期原油充注, Ⅱ类原油在A 构造、B 构造的韩江组、C 构造的韩江组和珠江组富集, 与之前充注的Ⅰ类原油形成混源油(图8b)。 图7 恩平凹陷北部潜山披覆带成藏期次特征Fig.7 Characteristics of different stages of reservoir accumulation over the onlap zone of buried-hills in the northern Enping Sag 图8 恩平凹陷北部潜山披覆带第一期原油充注层段分布(a)和第二期原油充注层段分布(b)Fig.8 Distribution of oil layers for first-stage accumulation (a) and for second-stage accumulation (b) over the onlap zone of buried-hills in the northern Enping Sag 珠江口盆地恩平凹陷北部潜山披覆带首次发现规模富集的 CO2气层, 但分布局限, 平面上主要分布在A 油田1 井区, 纵向上主要分布在珠江组上段。本次研究表明: ①CO2为幔源火山成因,通过临近的深大断裂从地幔运移至浅层富集成藏;②A 油田具有“两种原油类型、两期原油充注、一期CO2驱油远藏”的油气成藏过程, CO2充注驱油增强了油气二次运移的动力, 促进了油气的长距离运移。据此, CO2气层成藏规律和机制的研究扩大到恩平凹陷乃至整个珠江口盆地北部断阶带的勘探层系和勘探边界, 对未来同类资源勘探具有重要的指导意义。

3 CO2 充注驱油与油气成藏过程

3.1 CO 2 充注驱油及证据

3.2 两种原油类型与三期油气充注

3.3 油气成藏过程

4 结 论