南海北部珠江口盆地烃源岩成因:阳江凹陷的资源潜力

2021-03-30张向涛龙祖烈姜素华索艳慧陆蕾蕾王光增李三忠

姜 衍 , 张向涛, 龙祖烈, 姜素华 *, 索艳慧 ,刘 泽 , 汪 刚 , 陆蕾蕾 , 王光增 , 李三忠

(1.深海圈层与地球系统教育部前沿科学中心, 海底科学与探测技术教育部重点实验室, 中国海洋大学 海洋地球科学学院, 山东 青岛 2 66100; 2.青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室, 山东 青岛 266100; 3.中海石油(中国)有限公司 深圳分公司, 广东 深圳 518000)

0 引 言

阳江凹陷位于珠江口盆地珠三坳陷东段, 油气勘探始于1979 年, 但历经多轮勘探, 钻井却仅有少量油气显示, 一直未获得商业性突破, 故长久以来认为其生烃能力有限, 不具备勘探价值(刘再生等,2014), 对其勘探程度较低。对比珠江口盆地成熟勘探区, 发现阳江凹陷与这些勘探区具很多相似性,故2012 年回归自营勘探, 在深入总结以往勘探经验与教训的基础上, 针对凹陷生烃潜力评价进行多轮科研攻关, 明确了该区油气资源潜力, 终于在2018年, 地质认识创新带动了沉寂40 年的阳江凹陷研究,实现了其油气勘探的重要突破, 区域内已探明石油储量超过3000×104m3(彭光荣等, 20 19; 田立新等,2020)。

前人研究认为阳江凹陷是始新世文昌组沉积期在区域伸展作用下形成的、由断裂主控的半地堑(杨海长等, 201 1; 张功成等, 2015)或拉张型的断陷(Lin et al., 2009; 鲁宝亮, 2011; Sun et al., 2014), 凹陷形成与南海北缘岩石圈裂解密切相关(Ru and Pi gott,1986)。基于阳江凹陷大量重磁震研究以及钻井资料解析, 逐渐形成了一套伸展成盆、断裂控盆以及内源供盆的理论(杨海长等, 201 1), 此外, 前人对珠江口盆地的构造单元划分、沉积体系、盆地结构、断裂样式的大量研究(Su et al., 1989; 姚伯初, 1 993;李文勇和李东旭, 2 006; 任建业和雷超, 201 1; 孙杰等, 2011; 于水明等, 2012; 解习农等, 2012; Yang et al., 2018), 揭示了包括阳江凹陷在内的各个盆地的断裂几何学和运动学特征, 识别出各盆地精细的构造-沉积层序, 指出了古近系恩平组-文昌组陆相泥岩为主要的生烃源岩, 新近系珠江组、韩江组和粤海组海相三角洲及滨岸相砂岩是勘探开发目的层。

由于过去对阳江凹陷烃源岩形成条件与资源潜力缺乏系统研究, 对该区烃源岩形成机制及生烃潜力依然不清, 严重阻碍了油气的进一步勘探与开发。因此, 有必要从走滑-拉分成盆的角度, 重新认识盆地的结构以及对烃源岩形成演化的控制。由于走滑成盆机制不仅对研究盆地的结构具有重要的指导意义, 而且与烃源岩形成和演化也密切相关, 为此, 本文在前人研究的基础上, 结合对区域地质、构造和沉积特征的分析, 利用最新的三维地震和钻井等资料对阳江凹陷古近系烃源岩的形成条件与资源潜力进行综合研究和评价, 分析了古近系文昌组烃源岩形成演化过程, 预测文昌组烃源岩的分布范围,并利用盆地模拟技术对文昌组烃源岩的埋藏史、热演化史和生烃史等进行综合评价, 对阳江凹陷油气勘探有重要的指导意义。

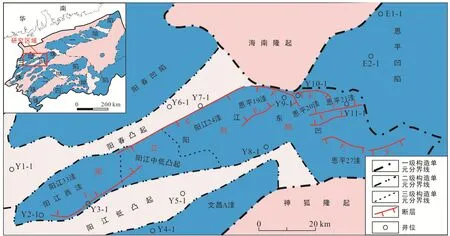

图1 阳江凹陷区域位置及构造单元划分(修改自彭光荣等, 2019; 田立新等, 2020)Fig.1 The location and tectonic units of the Yangjiang Sag

1 区域地质背景

1.1 研究区概况

珠江口盆地是中国南海北部的大陆边缘型盆地(Clift and Lin, 2001; Zhu o et al., 2014; 任建业等,2015; Zhang et al., 2016a; 张功成等, 2017; Lei et al.,2018a, 2018b; Ding et al., 2018), 位于欧亚板块、印度-澳大利亚板块的汇聚拼合地带, 是太平洋构造域和新特提斯构造域相互作用的核心位置(Zhou e t al., 2008; 李三忠等, 2012a, 2012b; 姜素华等, 2017;Li et al., 2018; Gao et al., 2018)。珠江口盆地北接华南大陆, 南到南海海盆, 西接海南隆起和琼东南盆地, 东跨东沙隆起与台西南盆地相连。阳江凹陷位于珠江口盆地内的珠三坳陷, 北接阳春凸起,南接阳江低凸起, 凹陷可进一步划分为三个构造单元, 自西向东分别为阳江西凹(阳江33 洼)、阳江中低凸起和阳江东凹(图1)。其中阳江东凹可分为阳江24 洼、恩平19 洼、恩平20 洼、恩平21 洼等次级洼陷(图1)。地震剖面解析发现, 阳江24 洼和恩平20 洼为北断南超型洼陷, 控洼断裂分别为F1和F4; 恩平19 洼和恩平21 洼为南北双断型洼陷, 其中恩平19 洼控洼断裂为F2和F3, 恩平21 洼的控洼断裂为F4、F5和F6。

1.2 构造演化和层序划分

珠江口盆地的构造事件记录了华南陆缘裂解到南海洋盆扩张的全过程(安慧婷等, 2 012; 李三忠等, 2019; Lei et al., 2020), 盆地中新生代至少包括5 次大的构造运动, 从早到晚分别为神狐运动、珠琼运动、南海运动、白云运动和东沙运动, 发育古近系神狐组、文昌组、恩平组、珠海组, 新近系珠江组、韩江组、粤海组、万山组和第四系琼海组(Zhu et al., 2012; 杨胜雄等, 2013; Xie et al., 2013;钟志洪等, 2014; Zhao et al., 2016; 朱明等, 2019)。阳江凹陷文昌组是珠琼一幕裂陷期内(47.8~38 M a)的沉积地层(Lei et al., 2018 a; 米立军等, 2019),裂陷期内存在区域性抬升、剥蚀事件, 并伴有断裂和岩浆活动, 导致文昌组三级层序之间发育削截、局部上超和下超等地层不整合现象(表1)。基于地震剖面、沉积层序结构、岩浆演化和古生物研究,揭示了盆地中文昌组的顶面为T80, 底面为Tg; 文昌组可具体划分为三段, 即文一段、文二段和文三段, 分界面分别为T81和T82(姜华等, 2009; 李辉等,2014)。

表1 阳江凹陷古近系层序划分Table 1 Division of Paleogene sequences of the Yangjiang Sag

1.3 沉积相展布特征

阳江凹陷古近系文昌组烃源岩的沉积过程与区域构造密切相关(夏斌等, 2007)。阳江凹陷早期为右行右阶走滑拉分, 晚期为左行左阶走滑拉分, 不同机制的走滑拉分叠合作用于恩平20 洼, 使得该洼陷一直处于沉积沉降中心, 因此恩平20 洼发育了完整而深厚的古近纪地层。在气候适宜但物源缺乏的条件下, 恩平20 洼形成一套泥岩含量高、有机质丰富的深湖和半深湖相烃源岩。

阳江凹陷文昌组3 个三级层序从下到上都发育有深湖和半深湖相沉积。以文二段为例, 沿断裂边缘发育小规模扇三角洲和近岸水下扇, 辫状河三角洲主要发育在超覆线和剥蚀线周围。恩平20 洼和恩平21 洼均发育滨浅湖相、深湖相和半深湖相, 其中以恩平20 洼的深湖相面积最大(图2), 这些深湖和半深湖相沉积为烃源岩形成提供了较好的物质空间。

2 烃源岩形成条件

2.1 多期走滑拉分叠合与多层烃源岩分布

阳江凹陷在古新世-始新世期间的构造演化可分为三大阶段(赵卫等, 2013; 王鹏程等, 2017)。

古新世-早始新世, 由于太平洋板块推动伊泽奈崎板块向欧亚大陆下俯冲, 同时印度-澳大利亚板块沿NNE 向与欧亚大陆碰撞(李三忠等, 2013; 王洪才等, 2013; 王霄飞等, 2014; 张勇等, 2017; 赵斐宇等, 201 7b), 导致南海北部陆缘岩石圈处于NW-SE 向伸展背景下, 珠江口盆地发育NEE 向正断体系(程世秀等, 201 2), 形成弥散状宽裂谷, 同时在恩平20 洼、恩平21 洼发育F4、F6同沉积边界断裂, 控制文三段的沉积(图3a)。

中始新世, 太平洋板块俯冲方向转为NWW 向,在南海北部陆缘发育一系列NE 向伸展断层, 兼具右行走滑性质(Wei and Chung, 1995; Dmitrienko et al.,2017)。NE 向断裂不断生长, 连接原本“断而不连”的小断裂, 逐渐形成右行走滑断裂体系, 在空间上组合成右行右阶走滑拉分盆地(索艳慧等, 2012, 2017;Wang et al., 2019)。阳江凹陷F1、F2、F3和F5断裂开始形成, 并不断生长连接, 新生断裂F5与先存断裂F6组合交接, 组合断裂交接位置正断下陷强烈, 在恩平20 洼形成叠合型沉积中心, 接受文二段沉积(图3b)。

晚始新世, 在太平洋板块持续NWW 向俯冲背景下, 同时印度-澳大利亚板块与欧亚板块汇聚速率降低以及深部地幔向东南逃逸, 导致南海北部陆缘向东、东南发育挤出构造(夏斌, 2005 )。受挤出构造影响, 区域NW 向大断裂新生或继承性活动,具左行走滑性质(索艳慧等, 2012; Li u et al .,2016)。阳江凹陷NW、NWW 向断裂不断贯通连接, 进而切割了部分早期NE、NEE 向控洼边界断裂, 在空间上构成左行左阶走滑拉分盆地, 叠合在前期右行右阶拉分盆地之上。同样地, 在组合断裂叠接部位正断作用强烈, 使得盆地不断下陷并接受文一段及恩平组沉积(图3c)。

综上, 阳江凹陷古新世-始新世成盆机制可以划分为宽裂谷发育(又称为伸展阶段)、右行右阶走滑拉分成盆以及左行左阶走滑拉分成盆三个阶段, 这为烃源岩形成创造了物质空间, 如恩平20 洼和恩平21 洼都具有形成烃源岩的物质空间。

2.2 古气候与古湖盆条件

(1) 古气候特征

阳江凹陷临近恩平凹陷, 与恩平凹陷古气候特征类似, 阳江凹陷古近纪整体为温暖潮湿古气候(薛罗, 2013)。MgO/Al2O3值、MgO 值与Sr/Cu 值指示(程岳宏等, 2010), 文昌组沉积期古气温略低于恩平组沉积期。在温暖、湿润气候条件下, 湖平面较高,湖水深且湖域宽, 物源区以化学风化作用为主, 物源中细碎屑组分及化学组分占主导, 易形成湖相悬浮沉积作用及化学岩沉积。

(2) 古湖盆水介质性质

沉积岩中(泥质)MgO/Al2O3值与古湖盆水介质条件密切相关, 水体中MgO/Al2O3值与水体中的盐度存在正比关系, 即水体盐度越高, 比值越大, 沉积物吸附的Mg2+离子就越多(师晶等, 2 018; 林春明等, 20 19)。中基性火山岩水解后能提供丰富的Fe2+、Mg2+离子, 导致沉积岩中MgO/Al2O3值比一般沉积岩高。阳江凹陷临近恩平凹陷, 沉积特征相似, 参照恩平凹陷文昌组泥岩MgO/Al2O3值明显比上覆恩平组高(薛罗, 20 13), 表明阳江凹陷文昌组沉积期的湖水盐度比恩平组沉积期高, 火山活动的影响更明显。

图3 阳江凹陷古近纪的控洼断裂演化模式Fig.3 The model of the Paleogene faults that controlled the sags in the Yangjiang Sag

2.3 内源沉积发育机制

阳江凹陷古近系文昌组总体处于物源欠补偿状态, 沉积充填过程主要依靠断裂控制断陷, 因此,阳江凹陷各洼陷沉积过程与控洼断裂活动性密切相关。在严重欠补偿的物源条件下, 阳江凹陷各洼陷沉积充填过程强烈受控于区域断裂演化。利用Badlands 盆地模拟技术(刘泽等, 2020)恢复了阳江凹陷古近纪古地貌, 并结合沉积相和断裂系统来分析物源体系特征。

Badlands 是研究地质演化过程及机制的数值模拟手段, 通过使用有限体积方法定义连续性方程,应用三角形不规则网络的方式来求解地貌方程, 通过对古地貌特征的分析, 可以很清楚地识别出研究区的古隆起、古湖泊、沟谷、河道、水系以及沉积区。模拟结果显示, 研究区东北部最深区最先接受沉积, 之后沉降中心向西迁移(图4)。在此期间, 河流水系发育, 沉积物的展布范围也随之变大。文一段沉积期模型预测研究区东北部出现古隆起与沉积间断, 使得文一段在东北部未接受沉积或沉积后被剥蚀, 这和文一段厚度变化一致, 可能是断裂或岩浆作用的结果。整体而言, 模型预测的古环境特征与沉积区的分布范围具有很好的一致性, 并且很好的反映了内源沉积的特征。

系统分析古地貌与沉积相和断裂分布的关系,可以发现文昌组沉积物源均为内源沉积。以文二段为例, 文二段沉积期间, 断裂活动增强, 新断裂F3成为恩平19 洼南部的主控洼断裂。F3南部紧靠阳江低凸起, 文二段沉积初期断裂活动较强烈, 由低凸起提供物源, 在恩平19 洼南侧发育扇三角洲沉积,北部也在F2的控制下发育小规模的扇三角洲。F1北靠阳春凸起, 坡度陡, 很少发育河道, 物源供给非常欠缺, 控制阳江24 洼发育较大面积的半深湖相和浅湖相沉积, 仅在局部地区发育近源垮塌堆积形成的近岸水下扇。F4、F5、F6在文二段沉积期继续活动, 其陡坡带都无法供应足够物源, 在恩平20 洼北部、南部、东部以及恩平21 洼南部控制发育一套连片的半深湖相沉积。文二段沉积期, 阳江低凸起作为内源, 为阳江24 洼、恩平19 洼和恩平20 洼规模有限的辫状河提供物源(图5)。

图4 阳江东凹古地貌重建Fig.4 Paleo-topographic reconstruction of the eastern Yangjiang Sag

2.4 岩浆作用与区域地热场特征

2.4.1 局部岩浆作用与基底岩性

岩浆作用对烃源岩形成、油气的运移及储存有非常重要影响(Jin et al., 2004; Zhu et al., 2007, 2017;Wang et al., 2012; Hu et al., 2018), 因为岩浆活动伴随的深部物质和能量能够影响浅部烃源岩有机质降解排烃、储层矿物组成和空间分布以及油气裂解的过程。研究区内岩浆活动发育, 古近纪早期的岩浆活动以中酸性为主, 古近纪晚期转化为以碱性玄武岩和拉斑玄武岩为主的裂陷盆地火山序列, 10 Ma 以后珠江口地区断裂活动加剧, 源于深部碱性玄武岩和拉斑玄武岩有较大规模喷发活动(邹和平等, 1995;李思田等, 19 98; Yan et al., 2014; Hui et al., 2016;Zhang et al., 2016b)。这些岩浆活动可能导致局部热流高值异常, 如地震层析成像结果揭示珠江口盆地西北部的雷琼火山下存在一个P 波低速区, 并有学者将其解释为地幔柱通道(Lei et al., 2009; 夏少红等,2017; 吕作勇等, 201 7; 陈梅等, 2 019), 这与珠三坳陷与北部湾盆地之间的高热流区吻合(图6)。再如珠江口盆地南部顺德凹陷与琼东南盆地东部也存在一个高热流区, 高值异常与始新世-渐新世的基性岩侵入和喷发位置相吻合, 但是莫霍面深度揭示南部的高热流区为地壳强烈减薄区(姜素华等, 20 19), 说明两个区域的高热流成因不同。

珠三坳陷钻遇基底的井有18 口, 钻厚6~179.5 m,钻井资料揭示本区前古近系基底岩性复杂, 有花岗岩、流纹岩、火山碎屑岩、石英岩和变质岩等。阳江凹陷基底钻遇花岗岩(Y10-1 井、Y11-1 井和Y8-1井), 北部阳春凹陷和阳春凸起基底为流纹岩(课题组未发表数据)和侵入岩(Y1-1 井), 中部的阳江低凸起、文昌A 凹陷和琼海凹陷基底岩性为石英岩和变质岩, 南部的文昌B 凹陷和琼海凸起基底岩性为流纹岩和火山碎屑岩。基底岩性从北向南由岩浆岩转变为变质岩, 又转变为岩浆岩, 岩浆活动与区域地热场高值区域的分布基本一致(图6)。因此, 阳江凹陷及其周缘岩浆活动是弱化该地区基底岩性的重要因素, 并且对区域地热场也有一定的影响。

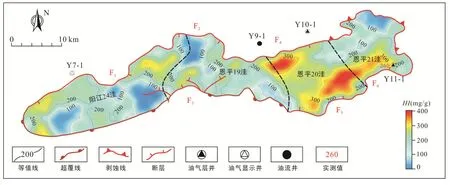

2.4.2 区域地热场特征

影响地热场的因素很多, 其中, 岩浆活动导致的深部热液侵入是改变地表热流分布的重要影响因素。研究区热流数据由钻孔资料分析和海底热流探针测量获得(图6), 前者主要分布在水深小于300 m的区域, 后者主要位于水深超过1000 m 的海域。珠三坳陷北侧与广东西部沿海存在一个高热流区(赵斐宇等, 20 17a; 姜素华等, 2019), 尽管该高热区仅有少数热流站位分布, 但该区域与地震层析成像揭示的雷琼地区及其东侧海域深部低速区和阳江地热田位置一致(施小斌等, 2017)。阳江凹陷虽然总体热流值小于70 mW/m2, 但处于南、北两大高热流值圈闭之间(图6), 因此, 周边深部地幔或岩浆提供的高热流可能为阳江凹陷低地温场下的额外岩浆热来源,进而推测局部的岩浆热增强了该区热流, 加速了烃源岩的热演化进度。

图5 阳江东凹文二段物源体系特征Fig.5 Provenances of the Wen-2 Member in the eastern Yangjiang Sag

3 烃源岩分布特征

3.1 烃源岩的地震资料识别

地震反射剖面上, 大致可以根据反射波的形态(反射振幅、频率和连续性等)识别烃源岩。珠江口盆地烃源岩(如典型的深湖和半深湖相烃源岩)的地震反射特征常呈现强振幅、低频率且连续性较好的平行、亚平行反射构型, 外部形态呈一定规模的席状分布; 但阳江凹陷文昌组烃源岩的地震相特征比较特别, 强振幅、低频率的平行、亚平行反射构型非常少, 反而中振幅、中低频的波状反射构型较多。根据地震反射特征, 并结合沉积相分析, 发现恩平20 洼深湖和半深湖沉积的地震相体现在文二段和文三段, 为中振幅、连续中低频波状发射, 且文二段与文三段都为开阔湖盆, 洼陷可容纳空间非常可观,相比于其他生烃洼陷体现出明显的优势(图7)。

恩平21 洼深湖和半深湖相地震相主要分为以下两种: ①弱振幅、中低频波状反射, 该类型主要发育在恩平21 洼深洼带, 主体位于文三段和文二段中;②弱振幅、低频波状反射, 主体位于文二段内(图8)。通过分析恩平20 洼与恩平21 洼的文昌组烃源岩地震反射特征, 总结出阳江凹陷文昌组烃源岩为中-弱振幅、中低频连续波状反射特征, 并可据此定性识别并圈定烃源岩分布范围。

图6 阳江凹陷及其邻区热流分布(修改自施小斌等, 2017)Fig.6 Heat flow in the Yangjiang Sag and its adjacent areas

3.2 烃源岩特征的钻井资料揭示

3.2.1 地球化学剖面

珠江口盆地烃源岩分为泥岩、炭质泥岩和煤三类, 其中, 炭质泥岩和煤中有机质丰度均很高(TOC>5%), 制约其生烃能力的主要地化指标是生烃潜量(S1+S2)和氢指数(HI); 而制约泥岩生烃能力的主要指标则是有机质丰度(TOC)及生烃潜量, 氢指数和裂解烃热解峰值温度(Tmax)对其生烃能力的制约能力相对较小。本次研究的TOC、HI、S1+S2和Tmax资料直接来源于钻井资料(本课题组未发表数据), 这些数据对烃源岩评价非常重要, 并为预测烃源岩平面分布特征提供参考。

根据阳江凹陷钻遇文昌组的Y11-1 井地球化学剖面(图 9), 文昌组烃源岩 TOC 值主要分布在2%~3%之间, 最大值可达3.25%左右;S1+S2主要分布在3~12 mg/g 之间, 最大值可达13 mg/g;HI大致在200~400 mg/g 之间, 而裂解烃热解峰值温度基本上在450 ℃左右。综合Y11-1 井和阳江凹陷其他钻井地球化学资料, 获得阳江凹陷文昌组烃源岩(S1+S2)-TOC 交汇图(图10), 并根据中国陆相湖泊泥质烃源岩有机质丰度评价标准(张宽, 2003 ; 朱光有等, 2005), 确定阳江凹陷文昌组烃源岩为好的烃源岩。

图7 恩平20 洼烃源岩地震相剖面特征Fig.7 Seismic facies of the source rocks in the Enping 20 Sub-sag

图8 恩平21 洼烃源岩地震相剖面特征Fig.8 Seismic facies of the source rocks in the Enping 21 Sub-sag

3.2.2 有机质类型

根据沉积环境, 文昌组沉积期为裂陷期, 水体封闭, 湖泊藻类(盘星藻等)繁盛, 为有机质的沉积提供了良好的条件。此外,HI和Tmax是评价的烃源岩的可靠指标, 利用HI和Tmax交汇图可判别有机质类型。综合阳江凹陷钻井HI-Tmax交汇图(图11), 发现文昌组的氢指数(HI)一般为200~400 m g/g, 最高不超过500 m g/g,Tmax一般为410~460 , ℃ 基本确定文昌组有机质类型主要为Ⅰ-Ⅱ1型(腐泥型或腐殖-腐泥型)。

3.3 烃源岩分布的地震属性预测

在对地震烃源岩的预测过程中, 通常引入与烃源岩预测有关的各种地震属性, 利用经验公式或数学统计方法, 优选出对所求解问题最敏感(或最有效、最有代表性)的、属性个数最少的地震属性或地震属性组合, 能有效提高地震烃源岩层等预测精度,改善与地震属性有关的处理及解释效果。在对10 余种与烃源岩厚度、TOC 和HI等关系较密切的地震属性进行反演处理结果的对比下, 优选了平均幅度和循环时间标准差这两种属性来定量预测阳江凹陷文昌组烃源岩TOC 和HI的平面分布, 并在此基础上, 利用钻井和区域地质资料等, 预测文昌组烃源岩厚度分布。

图10 阳江凹陷(S1+S2)-TOC 交汇图Fig.10 ( S1+S2) versus TOC plot for the Yangjiang Sag

3.3.1 平均幅度属性预测TOC

平均幅度属性与沉积相带具有较好的对应关系,因此, 可以将平均幅度属性的分布特征作为初始模型, 以井点TOC 值为约束条件, 选取区域TOC 的极大值作为边界条件, 并合理选取函数模型, 对TOC进行反演。但是平均幅度属性反演的TOC 值反映的是区域分布趋势, 局部会有一定的偏差。因此这里引入了沉积厚度这一参数, 利用钻井TOC 与平均幅度属性和沉积厚度关系, 拟合出文昌组烃源岩TOC与平均幅度属性和地层厚度之间的多变量关系(用z表示TOC,x表示平均幅度,y表示沉积厚度):

根据反演结果(图12), 文二段TOC 基本上在2%以上, 最大值达4.5%。TOC 高值(>4%)主要分布在恩平20 洼, 恩平21 洼也有少量分布, 说明恩平20 洼与恩平21 洼的部分区域烃源岩为很好的烃源岩。

3.3.2 循环时间标准差属性预测HI

循环时间标准差属性的平面分布与泥岩分布和埋深有很好的对应关系, 因此, 可以将循环时间标准差属性的分布特征作为初始模型, 选取井点的HI值作为约束条件, 以研究区各洼陷的极值作为边界条件, 对HI进行反演。利用钻井HI与循环时间标准差的对应关系, 拟合出反演文昌组烃源岩HI所需要的基本公式(b表示HI,a表示循环时间标准差):

图11 阳江凹陷HI-Tmax 交汇图Fig.11 HI versus Tmax plot for the Yangjiang Sag

图12 阳江东凹文二段TOC 空间分布预测图Fig.12 Predicted TOC isopleth map of the Wen-2 Member in the eastern Yangjiang Sag

根据拟合结果(图13), 文二段HI通常在100~300 m g/g 之间, 最高值达380 m g/g, 分布在恩平20洼和恩平21 洼。根据烃源岩有机质丰度评价标准,HI平面分布说明文昌组为好的烃源岩层。

3.3.3 烃源岩厚度分布

本次研究对烃源岩厚度的计算, 分为4 步: ①根据地震相和沉积相的分布特征, 定性确定烃源岩的分布范围和大致厚度; ②结合井资料和波阻抗反演剖面确定泥岩百分含量; ③以井点值为约束, 设定边界条件, 用TOC 值剔除泥岩中不能生烃的部分(即减掉TOC 小于或等于0.5%的泥岩厚度); ④结合区域地质资料、井资料、TOC 资料和地震属性等对烃源岩厚度进行反演, 即根据已知点的烃源岩厚度为基础, 选择合理的函数模型进行反演。

根据反演结果(图14), 文二段烃源岩最厚达520 m,分布在恩平21 洼, 在恩平20 洼厚度也可达500 m。因此, 阳江凹陷文昌组烃源岩泥岩含量非常可观,巨厚的泥岩层创造了良好的生烃条件。

根据地震属性和钻井、区域地质等资料, 对烃源岩TOC、HI和厚度的反演结果进行综合分析, 可以看到阳江凹陷文昌组烃源岩的有机质丰度较好,具有很好的生烃潜力, 且恩平20 洼较其他次洼有机质丰度更高, 生烃潜力最大。

图13 阳江东凹文二段HI 空间分布预测图Fig.13 Pr edicted HI isopleth map of the Wen-2 Member in the eastern Yangjiang Sag

图14 阳江东凹文二段烃源岩厚度分布预测图Fig.14 Predicted thickness isopleth map for the source rocks of the Wen-2 Member in the eastern Yangjiang Sag

4 生烃潜力评价

对阳江凹陷文昌组烃源岩生烃潜力评价是通过Petromod 盆地模拟技术来实现的, 通过输入地层和岩性信息、地球化学信息、古热流、古地温和古水深等数据, 模拟得到烃源岩成熟度和生烃潜力各项指标。主要模拟过程包括: ①沉积埋藏史模拟, 重建盆地的沉积史和构造史(Jiang et al., 2 016); ②热演化史模拟, 重建盆地的烃类成熟度史; ③生烃史模拟, 重建盆地烃源岩生强度史或生烃量史。

4.1 模型参数分析

模型参数主要包括: ①地层信息与岩性特征。采用的地层划分方案是依据地震和测井综合解释结果, 并利用测井资料与预测烃源岩厚度结果, 计算各层段地层的岩性组成及其百分含量; ②地球化学参数, 包括: 氢指数(HI), 参考预测HI空间分布(图13); 总有机碳(TOC), 参考预测TOC 空间分布(图12); 生储盖类型, 文昌组即生油层; 生烃动力学方程, 即干酪根类型的选取。根据钻井资料揭示的烃源岩特征(图11), 选取干酪根类型为Ⅰ-Ⅱ1型; ③边界条件, 包括古水深、古地表温度与古热流值。其中, 古水深从区域地质背景资料中获取(Gao et al.,2015; 张孟然和姜正龙, 2016), 古地温采用的是Wygrala (1989)建立的全球平均古地表温度模型, 古热流值从区域地热场资料中获取(图6); ④烃源岩成熟度模型的选取和评价标准采用的中国陆相湖泊泥质烃源岩成熟度划分标准, 在Petromod 中对应的是EASY%Ro模型。

4.2 模拟结果

(1) 沉积埋藏史

对沉积埋藏史采取一维模拟。由于Y11-1 井位于恩平21 洼内, 是研究区内钻遇前古近系基底的井,因此, 选取该井作为初始模型进行模拟。模拟结果揭示恩平21 洼文昌组沉积期经历了三期抬升运动,造成文一段、文二段和文三段不同程度的剥蚀, 其中, 文一段被完全剥蚀, 其次为文三段, 文二段剥蚀厚度最小。

(2) 热演化史

热演化史模拟的是烃源岩Ro值随埋深或者时间的变化, 以此来判断有机质成熟度。一维(Y11-1 井)和二维模拟结果均揭示文三段和文二段烃源岩约23 Ma 进入成熟阶段, 文一段烃源岩约16 Ma 进入成熟阶段, 且文昌组烃源岩现今总体已经达到高成熟阶段。三维模拟结果揭示文三段和文二段烃源岩23 Ma后在恩平20 洼局部进入成熟阶段, 现今总体进入高成熟阶段。根据热演化史模拟结果, 文三段和文二段烃源岩在恩平20 洼的成熟度最高。此外, 文二段烃源岩厚、范围大、成熟度高, 且钻井揭示有机质丰度和类型好, 应为文昌组中生烃潜力最大的层段。

(3) 生烃史

生烃史模拟利用了化学动力学原理(黄健全等,1993), 综合利用了干酪根生油、干酪根生气和油裂解气三个不同的生烃动力学方程。模拟结果表明:文三段和文二段烃源岩在23 Ma 开始生烃, 16 Ma 生烃强度大幅增加, 现今恩平21 洼和恩平20 洼生烃强度最高; 文一段烃源岩在16 Ma 开始生烃, 10 Ma生烃强度大幅增加, 现今恩平20 洼的生烃强度最高。将文昌组三段的生烃强度叠加分析, 发现恩平20 洼为现今生烃强度最高的洼陷, 其次是恩平21洼。此外, 在恩平20 洼的北部与东部已钻遇3 口油流井, 进一步说明恩平20 洼为生烃潜力最大的洼陷。

5 结 论

本次系统研究揭示阳江凹陷资源潜力较大, 其构造演化也是整个珠江口盆地演化的一个缩影, 对珠江口盆地其他凹陷构造研究和油气勘探突破具有重要借鉴意义。综合以上研究, 获得以下新认识:

(1) 结合沉积相和区域构造背景分析, 阳江凹陷古近系烃源岩主要分布在文昌组, 是在伸展-走滑背景下形成的, 具体划分为三个阶段, 即宽裂谷发育、右行右阶走滑拉分成盆和左行左阶走滑拉分成盆阶段。

(2) 阳江凹陷文昌组总体处于物源欠补偿状态,各洼陷的沉积充填过程强烈受控于区域构造演化,恩平20 洼一直位于沉降中心。文昌组物源主要为内源沉积, 即来自阳江低凸起、阳春凸起和恩平15-1古隆起, 特殊的物源机制使文昌组烃源岩的发育有独特的优势。

(3) 钻井资料显示阳江凹陷文昌组烃源岩有机质丰度好, 有机质类型主要为Ⅰ-Ⅱ1型。地震属性反演得到的烃源岩分布特征显示文昌组烃源岩具有很好的生烃潜力, 恩平20 洼和21 洼部分区域TOC 达到4%以上,HI达到300 g/m g 以上, 烃源岩在恩平20 洼最厚。

(4) 模拟结果表明: 文三段和文二段烃源岩在23 M a 进入成熟阶段, 文一段烃源岩在16 M a 进入成熟阶段, 文二段烃源岩是生烃潜力最大的层段。综合文昌组三段的生烃强度, 发现恩平20 洼是生烃潜力最好的洼陷, 未来的勘探应围绕恩平20 洼。