辽东岫岩地区古元古代花岗伟晶岩锆石U-Pb年龄、地球化学特征及地质意义

2021-03-30杨仲杰

杨仲杰

辽宁省地质矿产调查院有限责任公司,沈阳,110031

内容提要: 辽东岫岩地区位于胶—辽—吉古元古代造山/活动带内,区域内广泛存在花岗质伟晶岩脉或岩体,对其进行研究具有重要的构造意义。研究区出露大量古元古代花岗伟晶岩,前人将其统一划归到花岗质混杂岩和辽河岩群内。本文通过详细的野外地质调查和室内综合研究,将该套花岗伟晶岩脉解体为出来,重新厘定为新的填图单元。本文对研究区2件花岗伟晶岩样品进行岩石学、岩石地球化学、锆石LA-ICP-MS 稀土微量元素和U-Pb 定年的综合研究,获得花岗伟晶岩的原岩年龄,并对其岩石地球化学、成因和构造环境进行了探讨。花岗伟晶岩主要矿物组合为钾长石+斜长石+石英±白云母±电气石,花岗伟晶结构,块状构造。岩石地球化学分析结果显示其均匀具有一致的地球化学特征。它们均显示高的SiO2(72.1%~75.3%)、Al2O3(13.5%~16.4%),低CaO(1.42%~2.03%)、MgO(0.15%~0.76%)、P2O5(0.01%~0.02%%)、TiO2(0.06%~0.17%)等含量;稀土元素总量偏低,稀土富集、重稀土亏损,稀土配分曲线右倾型,明显的正δEu异常;微量元素富集大离子亲石元素(Cs、Rb、Ba、U),相对亏损高场强元素(Nb、Ta、Ti)等特征。样品(DST-TW1和WJG-TW1)锆石CL图像强度均较弱,前者大部分锆石不能反映矿物内部结构,后者大部分锆石能显示弱振荡环带,这一特征与锆石 U含量均较高(1253.1×10-6~12861.5×10-6、874.5×10-6~5319.1×10-6)相吻合。锆石虽具有岩浆锆石的自形特征,但其Th /U 值(0.01~0.26和0.01~0.62)较低,稀土配分模式显示热液锆石特征,在(Sm/La)N—La和Ce /Ce* —( Sm/La)N图解上偏热液锆石区域,此花岗伟晶岩脉可能是母岩浆高度结晶分异后的残余岩浆热液结晶而成,偏热液性质。本文研究的2件样品(DST-TW1和WJG-TW1)年龄分别为1864±20 Ma(MSWD=0.19)和1903.6±4.7 Ma(MSWD=0.041),其侵位时间介于1.9~1.86 Ga之间。从岩石地球化学、形成时代推测其物源与研究区周围~1.87 Ga的S型花岗岩具有亲缘关系。从构造环境来看,研究区内古元古代花岗伟晶岩形成于胶—辽—吉造山带弧陆碰撞结束后伸展的构造体制下,在主期花岗质岩浆上涌之后,地壳在不断伸展和松弛垮塌,大量残余岩浆或岩浆热液上涌形成伟晶岩的岩脉、岩墙或岩体,侵位时代从~1.9 Ga到~1.74 Ga。从而推测胶—辽—吉造山带在碰撞后的构造折返过程中一直处于伸展的构造机制,后造山阶段至少持续了160 Ma。

随着近些年国内外大量伟晶岩型稀有金属、白云母和宝石等矿床的发现,伟晶岩被国内外研究者普遍关注,在伟晶岩的岩石成因、地球化学特征、形成大地构造背景及成矿作用等方面有较多研究(任宝琴等,2011;李建康,2012;禹丽等,2015; 侯江龙等,2016)。伟晶岩在封闭的条件才能充分结晶分异,是由高度分异的、富挥发分的残余岩浆结晶而成,是一种特殊的岩浆岩类(London et al.,2005)。伟晶岩的特征是矿物晶体颗粒粗大,这一特征为该类岩石在矿物学、同位素地球化学、地质年代学等方面的研究有着便利的条件。伟晶岩作为一种特殊的岩石类型,不但在岩石成因与成矿方面占有不可忽视的地位,而且在示踪物源与追溯形成构造环境中同样意义突出。伟晶岩定年可以作为还原地质事件先后顺序的理想标尺,尤其对于原岩时代和变形时代难以确定的围岩(Liu Fulai et al.,2010;杨红等,2017)。伟晶岩在大陆演化的不同阶段均有出现,但主要发生在造山运动后相对宁静的时期大规模出现。世界上规模大、分带性好、矿种多、元素全的伟晶岩矿床主要形成于造山后地壳伸展的构造背景下,而在非造山带比较缺乏(Wang Tao et al.,2007; Lupulescu et al.,2012;Tang Yong et al.,2017;王登红等,2017)。

胶—辽—吉造山带位于华北克拉通东部陆块内,是中国境内发现的最古老的造山带,也是华北克拉通内三条古元古代构造带之一(杨明春等,2015)。胶—辽—吉造山带的北端部分,物质组成丰富,主要分布大面积的古元古代变质岩系和侵入岩等。近年来,许多学者在该造山带开展了大量的研究工作,从区域地层格架、构造演化和地质体的物质来源、岩浆作用、变质作用性质及演化过程等方面取得了一系列重要的成果和进展,但是对伟晶岩这种特殊岩类的研究相对较薄弱。近年来,除王惠初等(2011)和杨红等(2017)分别对辽东河栏地区和辽东宽甸和三家子地区花岗伟晶岩样品进行锆石U-Pb 定年外,辽东地区有关伟晶岩的岩石地球化学、形成时代等缺乏相应的资料。

辽东岫岩地区的辽河岩群中广泛发育岩脉、岩墙、岩体状的花岗伟晶岩,多数伟晶岩还含有电气石粗大晶体,这些花岗伟晶岩对于追踪造山演化过程和相关熔流体的活动规律具有重要的意义。本文依托笔者在该地区完成的1∶5万区域地质调查工作,对研究区古元古代花岗伟晶岩的岩石学、岩石地球化学结合精确的锆石U-Pb定年结果,来限定伟晶岩的侵位年龄并进一步探讨其成因及其对胶—辽—吉古元古代造山过程与地壳演化的制约,为今后正确理解胶—辽—吉古元古代构造带的构造属性提供重要的依据。

1 地质背景

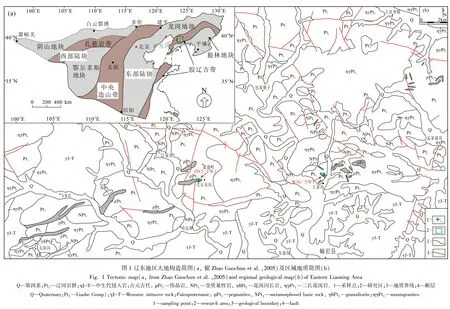

辽东岫岩地区位于华北克拉通东南缘呈北东—南西向展布的胶—辽—吉古元古代造山/活动带上,其南北两侧均以断层接触分别与狼林地块和龙岗地块相邻,它经历了十分复杂的构造演化过程,记录了多期岩浆—变质事件(刘福来等,2005;Zhao Guochun et al.,2005)(图1a)。研究区内地层、侵入岩、变质岩及构造均比较发育。地层主要出露古元古界辽河岩群,由一套变质的火山—沉积岩系组成,包括里尔屿岩组、高家峪岩组、大石桥岩组和盖县岩组。侵入岩主要发育古元古代的二长花岗岩、变质基性岩墙、花岗伟晶岩和中生代的花岗岩(图1b)。变质岩主要分布在辽河岩群各岩组中,包括:片岩、变粒岩、浅粒岩、大理岩、片麻岩和斜长角闪岩等。研究内构造十分发育,主要受吕梁期、印支期、燕山期构造作用影响,形成了以近东西向、北东向、北西向的断裂带以及较大型的褶皱带。

本文所研究的古元古代花岗伟晶岩呈脉状、岩群及岩体状出露于辽东岫岩地区,前人区调工作将其归并到辽河岩群和混合花岗岩中。通过本次工作将其从中解体出来,并在野外地质调查的基础上进一步对该类岩石的成因类型、侵位年代和形成的构造背景进行了详细研究。由于研究区内都是早期90年代的基础资料,也未曾圈定处该类岩石,缺少相应的高精度测年数据和岩石地球化学数据的报道。通过本次研究希望能限定花岗伟晶岩的形成时代,通过探讨其岩石地球化学特征及成因,为今后研究胶—辽—吉古元古代造山/活动带的构造背景及演化模式提供有价值的资料。

2 样品采集及岩石学特征

样品分别在辽东岫岩县哈达碑镇大石头沟采石场和兴隆镇王家沟附近采集,共采集2件同位素测年样品和6件套样(主量、稀土、微量),即大石头沟一带花岗伟晶岩(DST-TW1),采样坐标(E123°11′05.57″;N40°24′36.85″)和王家沟一带的含电气石花岗伟晶岩(WJG-TW1),采样坐标(E123°16′27.77″;N40°23′28.50″),具体采集位置见(图1b)。

研究区内伟晶岩贯穿或侵入的辽河岩群的里尔峪岩组、高家峪岩组和盖县组和古元古代二长花岗岩(图2a、b)中,出露宽度从几百米、几米至几十厘米,外观上呈浅灰白色、灰白色,其出露产状或为顺层侵入的岩墙、岩脉,或为贯穿侵入的岩脉,或为溢流状的岩体 。花岗伟晶岩围岩的岩石类型包括变粒岩、片麻岩、片岩和二长花岗岩等。花岗伟晶岩矿物颗粒比较粗大,呈花岗伟晶结构,块状构造。主要矿物由钾长石、斜长石、白云母及石英组成(图2d)。王家沟附近采集的花岗伟晶岩中可少量电气石单晶或集合体,或具文象结构,或呈不规则状,或呈放射状,或呈自形板柱状,其横断面为球面三角形(图2c)。

3 样品制备与分析方法

3.1 样品制备

本文选择新鲜、无蚀变的的岩石样品,破碎至200目以下的粉末,用来分析全岩主量元素、微量元素和稀土元素组成。用来进行U-Pb同位素定年的锆石分选、制靶以及阴极发光(CL)、反射光和透射光图像拍摄工作由河北省廊坊区域地质调查院矿物分选实验室完成。锆石分选样品大约5 kg重。经过碎样、淘洗、烘干、电磁法、重液法、高频介电法、镜下挑选等步骤后,挑选出颗粒相对完整的锆石晶体,经环氧树胶浇铸制成样品靶。再通过显微单偏光、反射光、阴极发光图像中锆石显微结构的综合分析,选择合适的锆石微区位置以用于原位年龄、微量、稀土元素的测试。

图2 辽东岫岩地区花岗伟晶岩及围岩的野外产状照片: (a) 侵入辽河岩群盖县岩组中的伟晶岩脉;(b) 侵入辽河岩群高家峪岩组中伟晶岩脉;(c) 含电气石花岗伟晶岩脉岩石特征;(d) 花岗伟晶岩脉岩石特征Fig. 2 Field-photographs showing the relationships between granitic pegmatite and their country-rocks in Xiuyan area in eastern Liaoning Province: (a) pegmatite dyke intrusiving in the Gaixian Formation of Liaohe Group;(b) pegmatite dyke intrusiving in the Gaojiayu Formation of Liaohe Group;(c) petro-characteristics of tourmaline bearing granitic pegmatite dyke;(d) (petro-characteristics of granitic pegmatite dyke

3.2 分析方法

岩石全岩分析由辽宁省地质矿产研究院完成。主量元素分析是采用X射线荧光光谱仪(PW4400)测定,测试精度优于2%。微量元素、稀土元素分析利用等离子质谱仪(ICP-MS)测定,测试精度优于5%。锆石原位微区U-Pb同位素定年利用北京科荟测试技术有限公司的LA-ICP-MS分析完成。U-Pb同位素定年采用的仪器是澳大利亚Resolution公司生产的193 nm准分子激光剥蚀系统和德国耶那公司生产的电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)。分析时每个时间分辨分析数据包括大约15~20 s的空白信号和45 s的样品信号,激光束斑直径为25 μm。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及U—Th—Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal(Liu Yongsheng et al.,2010a,b)完成。U—Th—Pb同位素定年采用标准锆石GJ-1 作外标,国际标样91500作为内标。对于与分析时间有关的U—Th—Pb 同位素比值漂移,利用GJ-1的变化采用线性内插的方式进行了校正(Liu Yongsheng et al.,2010a)。所有样品年龄数据的U-Pb 谐和图、年龄分布频率图绘制和年龄权重平均计算采用Isoplot3.0程序完成(Ludwig,2003)。

图3 辽东岫岩地区古元古代花岗伟晶岩锆石CL、BSE图像和U-Pb年龄测试位置Fig. 3 The CL, BSE images of zircons and the U-Pb age analyses locations on the zircons from early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area,eastern Liaoning

4 分析结果

4.1 锆石稀土、微量元素特征

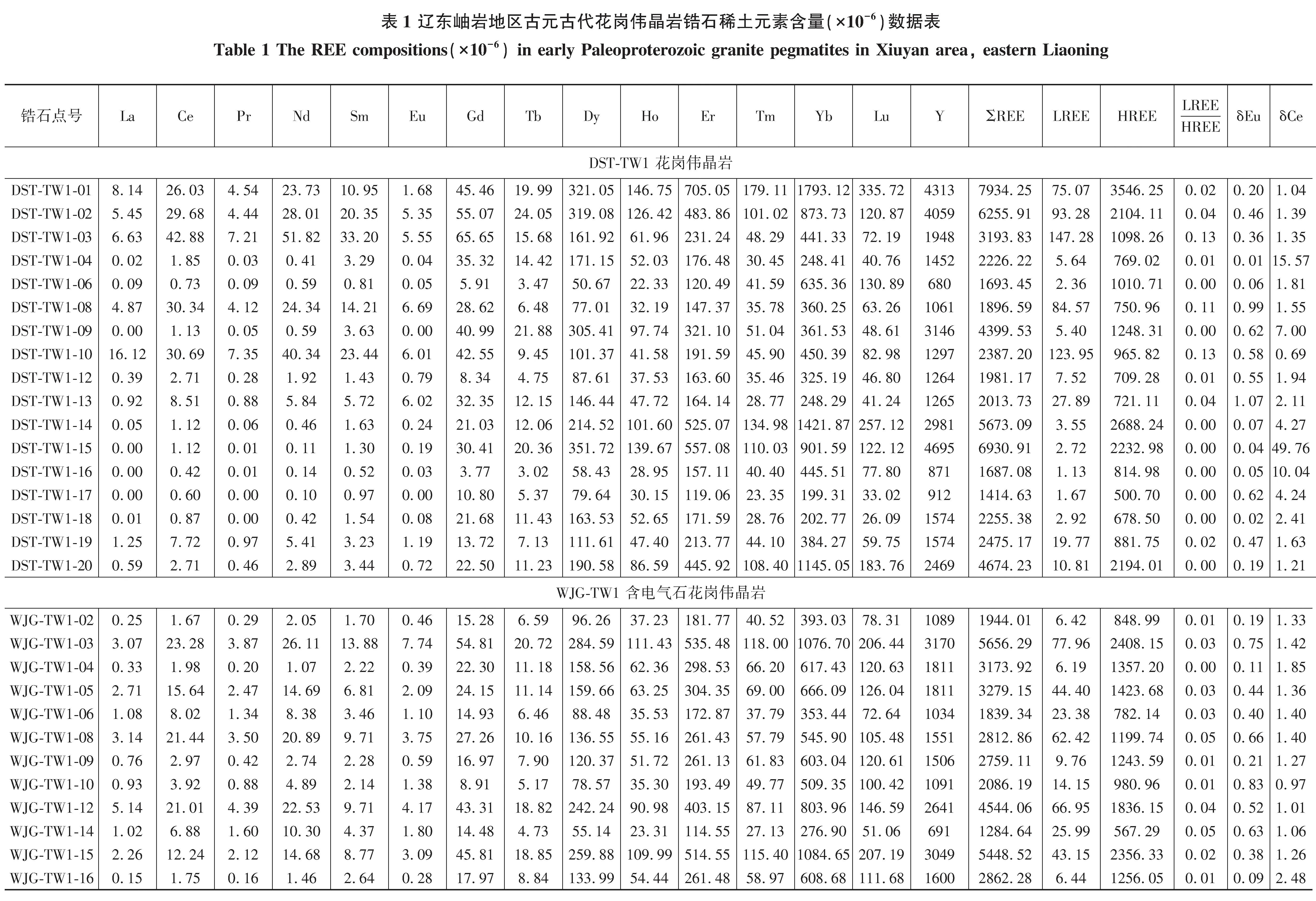

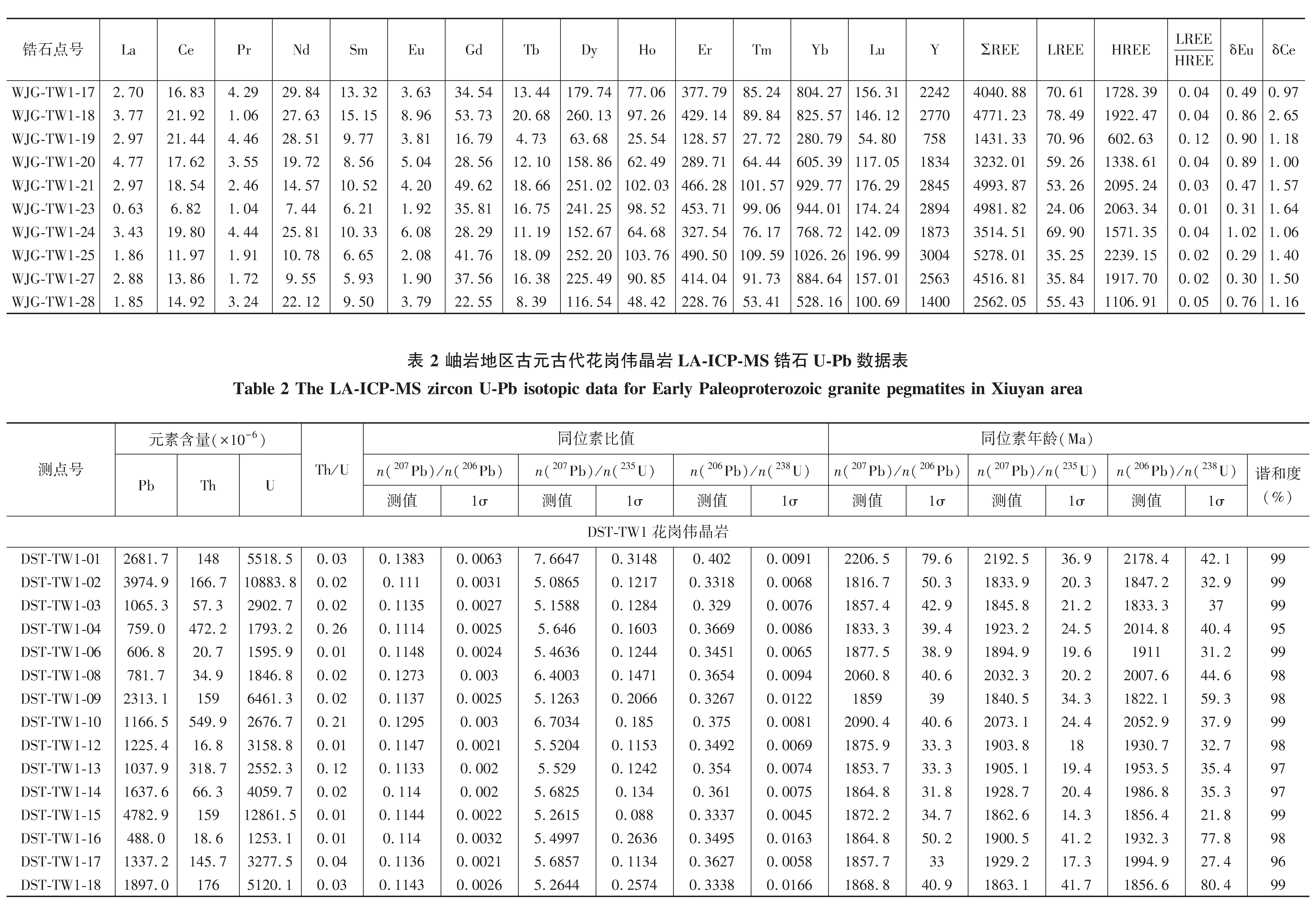

本文对岫岩地区的2件花岗伟晶岩样品(DST-TW1和WJG-TW1)进行了锆石LA-ICP-MS 微量元素微区分析,分析数据结果见表1。

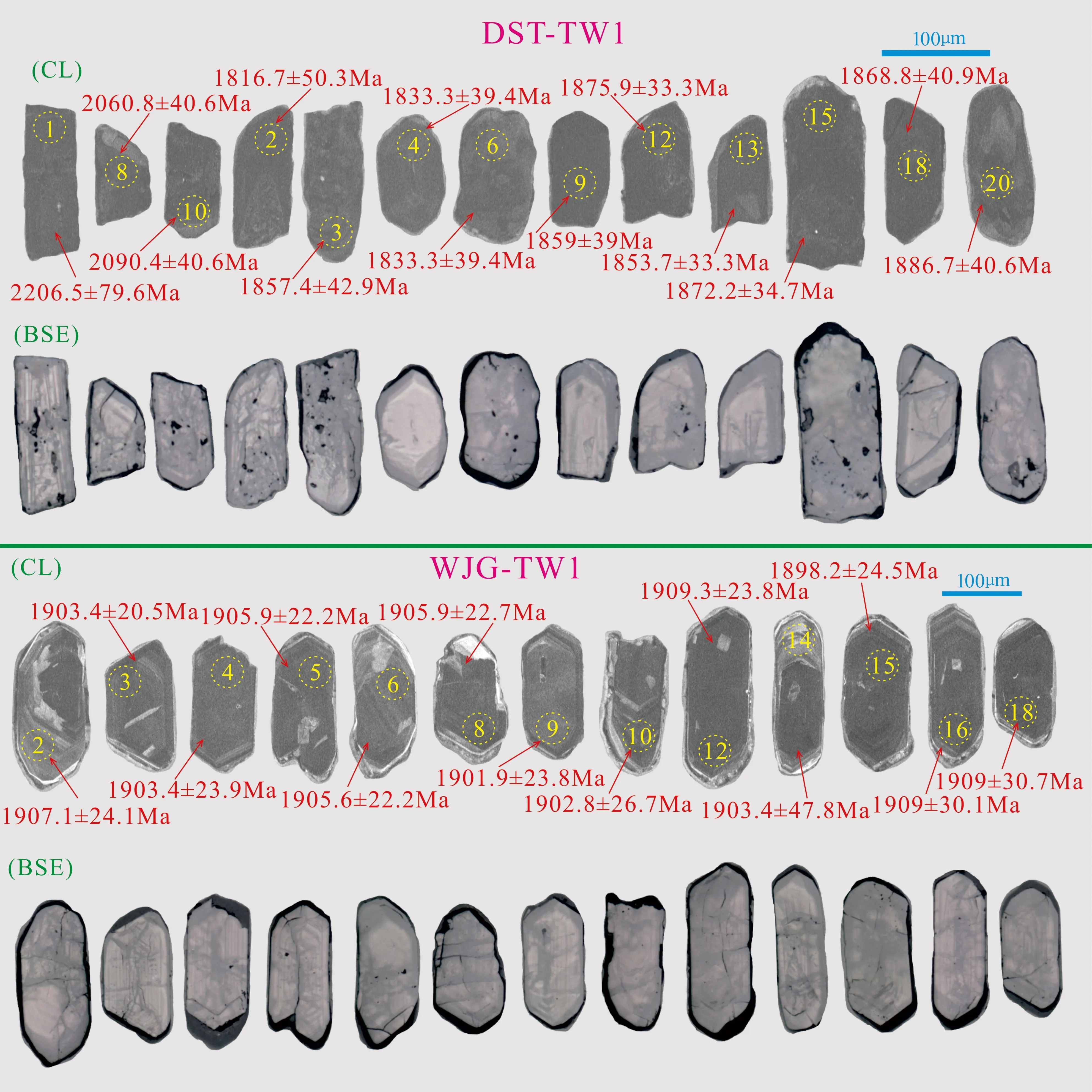

样品DST-TW1锆石多呈半自形晶体,多为长柱状,部分短柱状,颗粒较大(长约100~200 μm,长宽比1.5∶1~3∶1),阴极发光强度较弱,呈黑色、暗灰色,阴极发光图(CL)不能反映矿物内部结构(图3),背散射电子图像(BSE)显示其内部多见包裹体,裂隙不发育,可见弱的岩浆振荡环带。样品WJG-TW1锆石晶性完整,晶棱清晰略有钝化,多为长柱状,部分短柱状,颗粒较大(长约150~220 μm,长宽比2∶1~3∶1),阴极发光强度较弱,CL图像多呈暗灰色,大部分锆石能显示弱振荡环带,且部分锆石边部可见明显的亮边,BSE图像显示其内部裂隙发育,包裹体较少(图3)。

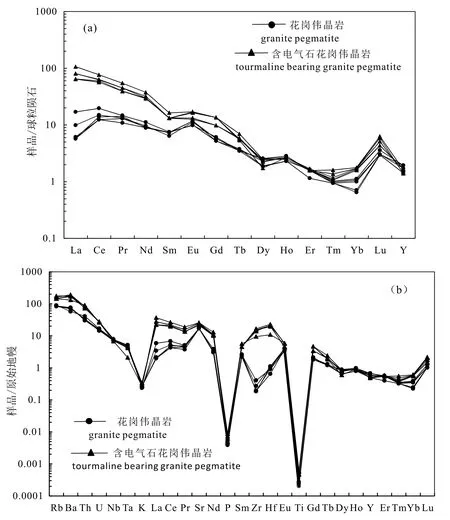

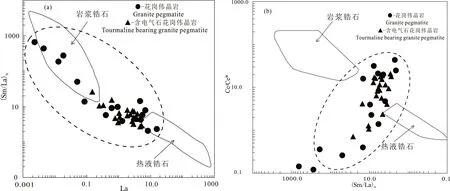

锆石的U含量均较高(见表2),样品DST-TW1的U含量(1253.1×10-6~12861.5×10-6)高于样品WJG-TW1的U含量(874.5×10-6~5319.1×10-6),这一结果与2件样品锆石阴极发光强度相吻合。本文2件样品的锆石虽具有岩浆锆石的自形特征,但其Th /U 值较低(见表2),分别为0.01~0.26和0.01~0.62。稀土元素特征见表2和图4(a、b),稀土总量较高,∑REE>500×10-6。样品DST-TW1的∑REE在502.38×10-6~3621.32×10-6之间,平均值为1438.61×10-6;样品WJG-TW1的∑REE在593.28×10-6~2486.11×10-6之间,平均值为1535.74×10-6。样品DST-TW1轻稀土含量变化大,少数锆石显示轻稀土含量高,而样品WJG-TW1轻稀土含量变化不大,样品DST-TW1的锆石BSE图像显示该类型锆石内部含有大量包体,说明锆石稀土元素含量与其内部包体的多少有关。稀土元素球粒陨石标准化配分曲线总体呈左倾趋势,HREE明显富集,LREE相对亏损;2件样品除个别锆石测点外,稀土配分曲线显示明显的正δCe异常(δCe平均值分别为6.06和1.41)和负δEu 异常(δEu平均值分别为0.36和0.52),其稀土元素配分曲线具有似热液锆石的特征,偏热液性质(Hoskin et al.,2000,2003; Hoskin, 2005;Belousova et al.,2002;Rubatto,2002;Liu Fulai et al.,2011)。

4.2 锆石U-Pb年代学

岫岩地区 2件花岗伟晶岩样品(DST-TW1和WJG-TW1)的 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 原位定年结果见表2。测点位置主要依据CL和BSE图像选在锆石表面干净,无包裹体略显环带或阴极发光强度较弱略显示环带的微区。

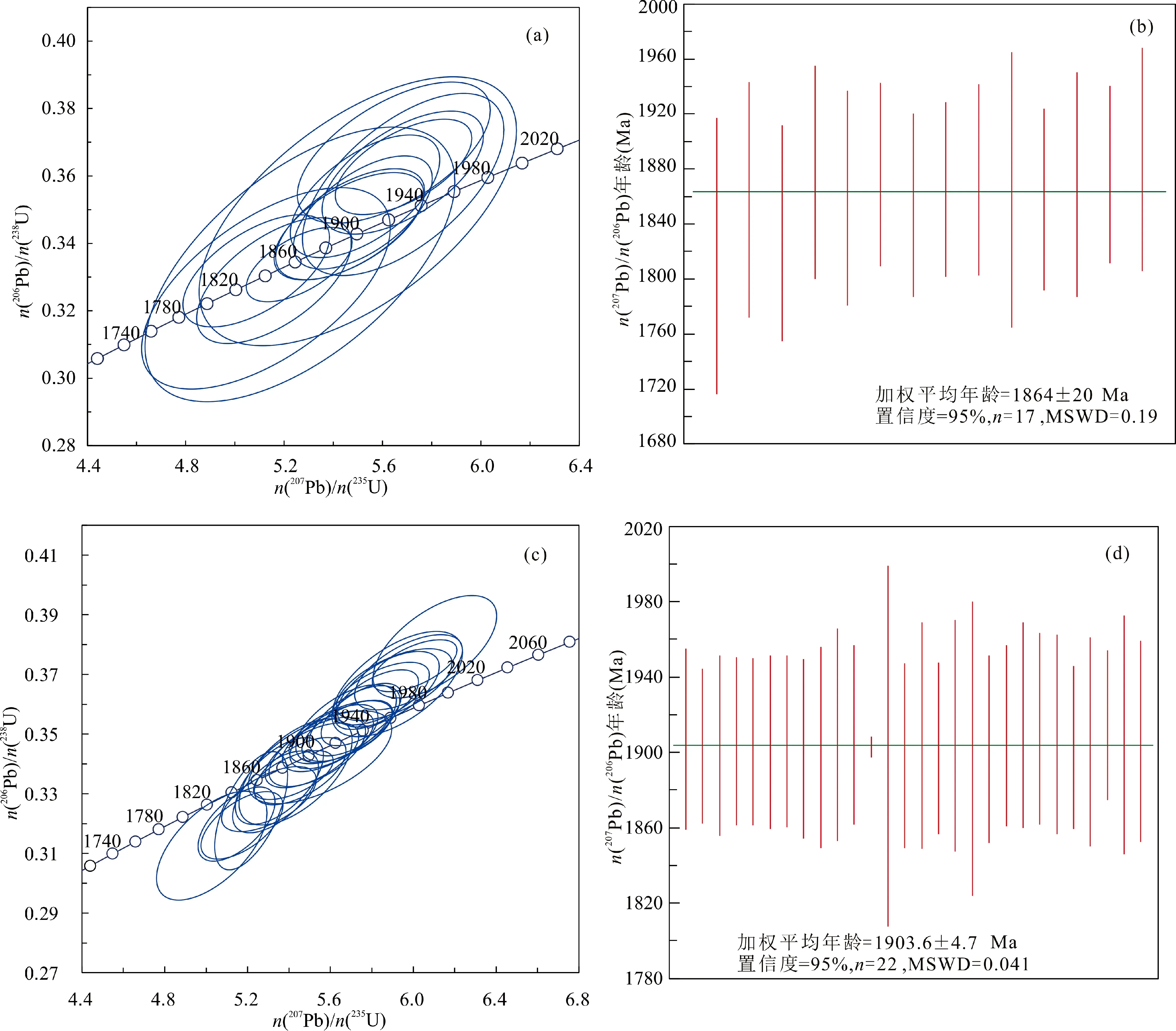

样品DST-TW1分析了20个测点,有效点17个。锆石阴极发光强度较弱,CL图像显示较黑或弱的岩浆环带,少部分锆石的内部结构反映不明显,BSE图像显示大部分锆石内部多见包裹体,裂隙不发育,可见弱的岩浆振荡环带,少数锆石存在重结晶和变质边,可能受后期构造演化和岩浆作用改造。样品DST-TW1年龄数据可分两组:第一组由3个分析点,锆石207Pb/206Pb年龄分别为2206.5 Ma、2090.4 Ma、2060.8 Ma,这一组年龄值与本次工作所获得围岩辽河岩群、古元古代花岗岩的锆石年龄一致,反映其来源于捕获的围岩锆石;第二组的14个分析点均落在一致曲线上或其附近,显示出很好的谐和性;分析点207Pb/206Pb年龄介于1886.7~1816.7 Ma,跨度较大,锆石207Pb/206Pb加权平均年龄为1864±20 Ma(MSWD=0.19)(图5a),代表花岗伟晶岩脉的形成年龄。

图5 岫岩地区古元古代花岗伟晶岩LA-ICP-MS锆石U-Pb谐和图Fig. 5 LA-ICP-MS U-Pb condordlia diagram for zircons of Early Paleoproterozoic granitic pegmatites fromXiuyan area

样品WJG-TW1分析了29个测点,有效点22个。据CL和BSE图像显示:锆石阴极发光强度较弱,大部分锆石内部裂隙发育,包裹体较少,大部分锆石可见弱的岩浆振荡环带,且部分锆石边部可见明显的亮边,可能受后期岩浆热液作用改造。样品WJG-TW1的22个锆石分析点207Pb/206Pb年龄介于1898.2~1914.5 Ma,年龄相对比较集中,加权平均年龄为1903.6±4.7 Ma(MSWD=0.041)(图5b)。锆石发生一定程度铅丢失,产生了1908.9±9.5 Ma的上交点年龄,其加权平均年龄与上交点年龄相近,同时分析点均落在一致曲线上或其附近,显示出很好的谐和性。该样品207Pb/206Pb加权平均年龄1903.6±4.7 Ma代表含电气石花岗伟晶岩脉的形成年龄。

4.3 全岩地球化学特征

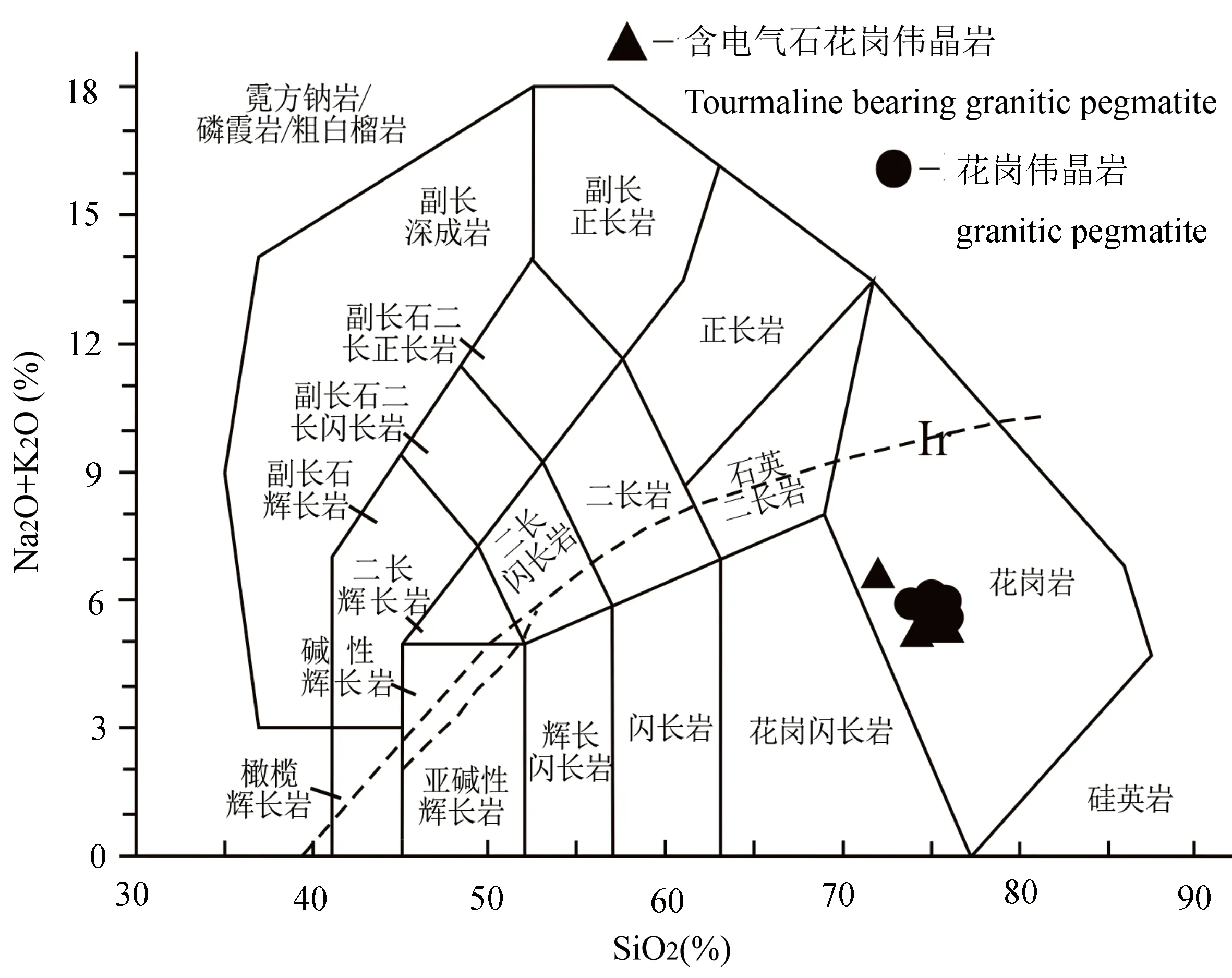

研究区花岗伟晶岩样品主量元素、微量元素及稀土元素分析结果、标准矿物及主要参数见表3。结果显示:花岗伟晶岩样品均具有高的SiO2(72.1%~75.3%)、Al2O3(13.5%~16.4%)含量,较低的MgO(0.15%~0.76%)、CaO(1.42%~2.03%)和P2O5(0.01%~0.02%)含量含量,其TiO2含量为0.06%~0.17%,K2O含量偏低,Na2O 含量偏高,分别为1.77%~2.58%和3.58%~4.57%,K2O/Na2O 值为0.39~0.71。分异指数DI为85.32~88.38,平均86.96,表明花岗伟晶岩分异程度较高(邓晋福等,2015a)。在侵入岩TAS图中(图6),样品均落入亚碱性系列花岗岩区。在SiO2—K2O岩石判别图解中(图7a),样品均投点于钙碱性系列。样品的含铝指数A/CNK=1.07~1.39,A/NK=1.51~1.92,为过铝质系列岩石(图7b)。分异指数DI为85.32~88.38,平均86.96,表明花岗伟晶岩分异程度较高。在标准矿物计算结果中,出现标准刚玉分子,含量在2.35%~6.74%之间(表3),综合表明花岗伟晶岩属于过铝质岩浆岩(邓晋福等,2015b)。

图6 岫岩地区古元古代花岗伟晶岩SiO2—(Na2O+K2O)图(据Middlemost,1994)Fig. 6 SiO2 — (Na2O+K2O) diagram for Early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area(after Middlemost,1994)Ir-Irvine 分界线,上方为碱性,下方为亚碱性

图7 岫岩地区古元古代花岗伟晶岩 SiO2— K2O 图(a, 据Le Maitre,1989;Rickwood,1989)和A/CNK—A/NK图(b, 据 Maniar et al.,1989)Fig. 7 SiO2— K2O diagram(a, after Le Maitre,1989;Rickwood,1989)and A/CNK—A/NK diagram(b, after Maniar et al.,1989)for Early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area

4.4 微量和稀土元素特征

稀土元素及微量元素分析结果(表3)显示,2件样品的稀土元素总量(∑REE)分别为18.45~27.05、73.56~102.76,轻重稀土比值LR/HR分别为6.33~8.94、17.51~21.43,(La/Yb)N分别为5.1~16.96、39.22~60.25,表明轻重稀土元素均分异明显。在稀土元素球粒陨石标准化配分图中(图8a),各样品呈现出轻稀土元素相对富集的右倾型,均具有明显的铕正异常,δEu在1.1~1.88之间。从表3及图8a中可以明显看出,花岗伟晶岩的轻稀土总量明显低于含电气石花岗伟晶岩,说明二者可能属于两种不同类型花岗质伟晶岩,二者在成因上存在一定类似之处,同时也存在一定差异。在原始地幔标准化的微量元素蛛网图上(图8b),样品的微量元素含量比上地壳低一个数量级,总体上显示富集 Cs、Rb、Ba、U 等大离子亲石元素(LILE),相对亏损 Nb、Ta、Ti 等高场强元素(HFSE)。2件样品的Rb/Nb 值为9.6~20.22,远大于大陆壳的Rb/Nb 值(2.2~4.7),说明花岗伟晶岩受陆壳影响大,导致Rb 的含量增加(Sylvester,1989);Nb/Ta值范围为26.1~56.16,平均值为32.19,明显高于于原始地幔的Nb/Ta值17.5±2.0(Green,1995)。

图8岫岩地区古元古代花岗伟晶岩岩球粒陨石标准化稀土元素配分图(a)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)(据 Sun et al.,1989)Fig. 8 Chondrite-normalized REE patterns(a) and primitive mantle-normalized trace element diagram(b)for Early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area(after Sun et al.,1989)

5 讨论

5.1 锆石成因

本文研究的花岗伟晶岩样品(DST-TW1和WJG-TW1)的锆石在形态和阴极发光特征上表现出岩浆锆石与热液锆石过渡特征。锆石稀土元素球粒陨石标准化图解(图4a、b)中,花岗伟晶岩锆石重稀土元素(HREE)强烈富集,轻稀土元素(LREE)相对亏损,LREE含量比典型的岩浆锆石相对低,且具有较明显的正Ce 异常和负Eu 异常,与岩浆锆石相似,然而锆石极低的Th/U值(Th /U值分别为0.01~0.26和0.01~0.62),又明显不同于岩浆锆石(Hoskin et al.,2000)。对于热液成因的锆石,锆石稀土元素表现为LREE富集,其又明显不同于典型的热液锆石。花岗伟晶岩锆石分析结果投在图解(Sm/La)N—La(图9a)和Ce/Ce*—(Sm/La)N(图9b)(Hoskin,2005)图中,绝大多数的分析点落于岩浆锆石和热液锆石的过渡区域,而且靠近热液锆石区域,说明花岗伟晶岩的成岩介质是母岩浆高度结晶分异后的残余岩浆热液,且挥发分组分含量较高。结合锆石CL及BSE图像,少数锆石远离岩浆锆石和热液锆石区域,可能受锆石内部包体影响。

图9 岫岩地区古元古代花岗伟晶岩锆石的(Sm/La)N—La(a)和Ce/Ce*—( Sm/La)N(b) 判别图解(据Hoskin,2005)Fig. 9 Discrimination diagrams of (Sm/La)N—La (a) and Ce/Ce*—(Sm/La)N (b) for zircons of Early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area(after Hoskin,2005

5.2 形成时代

辽东地区以往的地质工作主要集中在古元古代辽河岩群、花岗质和镁铁质侵入岩,并取得了丰硕的进展和成果。近些年,许多学者对胶—辽—吉造山带不同地区的古元古代花岗岩和辽河岩群均进行了报道,古元古代花岗岩形成时代大都在2200~2100 Ma之间,并将其侵位时代大体限定在~2160 Ma;辽河岩群变质火山岩的形成时代限定在2200~2150 Ma之间,并将其侵位时代大体限定在~2180 Ma,而变质沉积岩的原岩形成时代依据大量碎屑锆石测年结果限定在晚于~2030 Ma,同时确定其物质来源于胶—辽—吉活动带内2000~2200 Ma的中酸性岩浆岩、辽吉花岗岩及辽河岩群火山岩,少部分来自北侧龙岗地块的太古宙结晶基底(Sun Min et al.,1993;郝德峰等,2004;路孝平等,2004;Li Sanzhong et al.,2005,2006,2007,2011;李超等,2017;杨明春等,2015;Li Zhuang et al.,2017;杨仲杰等,2019)。胶—辽—吉活动带内古元古代变质地质体的峰期变质作用年龄为~1900 Ma,变质变形作用应发生于1837~1946 Ma之间(Luo Yan et al.,2004,2008;Zhao Guochun et al.,2012;刘福来等,2015;杨仲杰等,2018)。区域上古元古代花岗伟晶岩的报道相对较少,且研究区内缺少相应的报道。

研究区内2件花岗伟晶岩的39个有效锆石测年数据见表3。样品DST-TW1第一组锆石207Pb/206Pb年龄(2206.5 Ma、2090.4 Ma、2060.8 Ma、1920.4 Ma)与本次工作所获得围岩辽河岩群、古元古代花岗岩的锆石年龄一致,说明这一组年龄值的锆石来源于早期的围岩之中。样品DST-TW1另一组锆石207Pb/206Pb加权平均年龄为1864±20 Ma(MSWD=0.19)(图5a)与样品WJG-TW1的207Pb/206Pb加权平均年龄为1903.6±4.7 Ma(MSWD=0.041)(图5b)均晚于研究区及区域上的早期侵入岩和辽河岩群的形成时代,介于胶—辽—吉活动带内变质变形作用发生阶段,这一结果与野外实地调查结果基本吻合,花岗伟晶岩侵入于早期的古元古代花岗岩和辽河岩群之中。本文研究的样品WJG-TW1形成时代~1.9 Ga与区域变质峰期年龄一致;样品DST-TW1形成时代~1.86 Ga与区域上王惠初等(2015)报道的大石桥组中伟晶岩脉的年龄1.87 Ga与杨红等(2017)报道的宽甸地区伟晶岩年龄1.84~1.86 Ga、大三家子地区伟晶岩年龄1.87~1.74 Ga接近;二者分别代表了造山作用的峰期和后造山阶段的开始。研究区花岗伟晶岩的侵位时代介于1.9~1.86 Ga,近而推测胶—辽—吉造山带内古元古代花岗伟晶岩侵位时代介于1.9~1.74 Ga,至少持续了160 Ma。

5.3 成因环境及地质意义

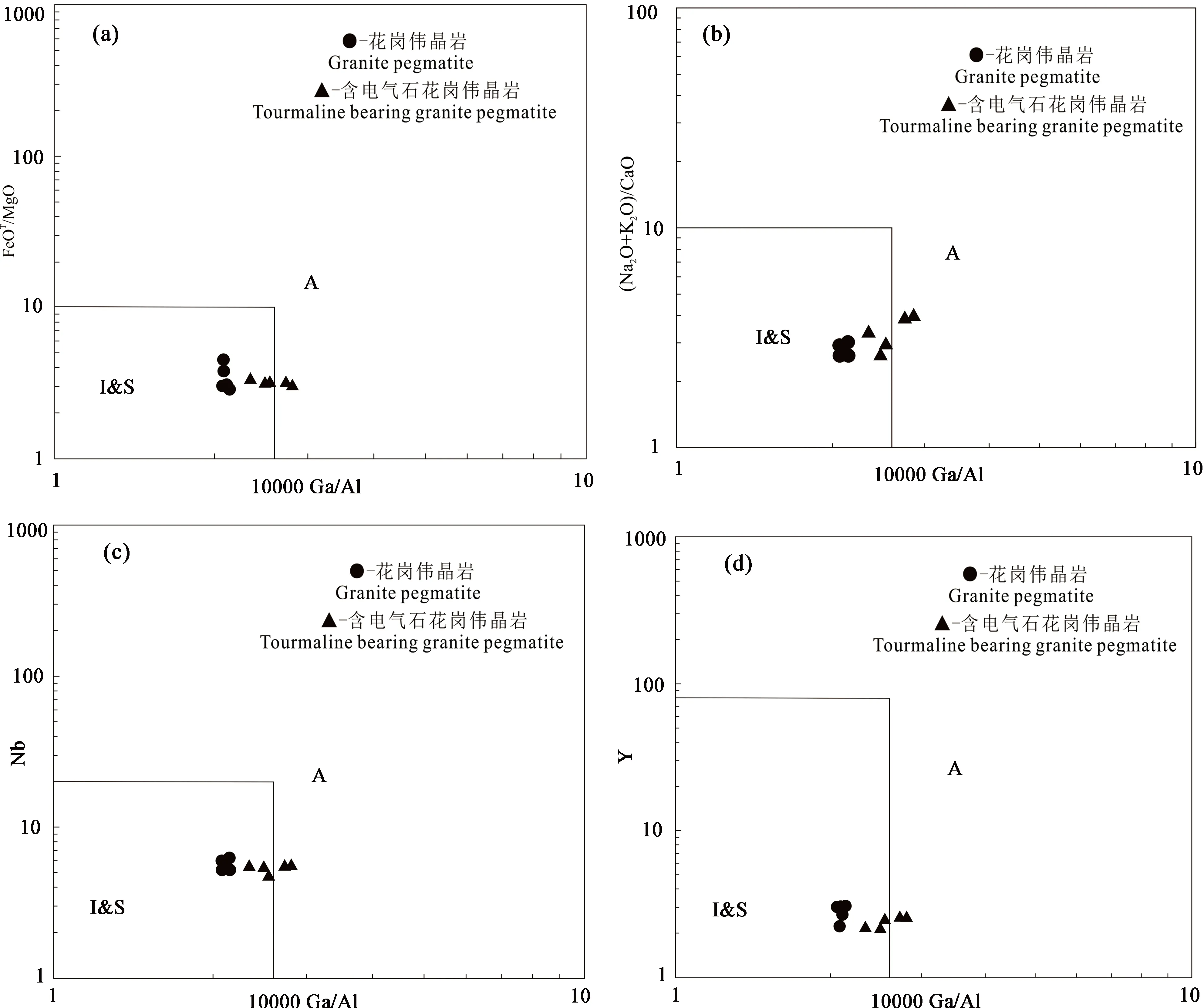

伟晶岩的母岩浆类型多样,可为不同铝质的S型、I型或A型花岗岩(Collies et al.,1982)。研究区2件花岗伟晶岩样品SiO2的含量较高(72.1%~75.3%),Al2O3的含量较高(13.5%~16.4%),全碱含量(K2O+Na2O)为5.66%~6.45%,铝饱和指数A/CNK (1.07~1.39,平均为1.22)<1.1。同时,具有低Ti(0.06%~0.17%),低Mg(0.15%~0.76%),低P(<0.02%)的特点。上述主量元素特征表明研究区花岗伟晶岩具有明显的壳源特征(Collies et al.,1982;Whalen et al.,1987;Eby,1990;Frost et al.,2001)。此外,研究区花岗伟晶岩具有较高的分异指数(DI)为85.32~88.38,表明了该岩体经历了明显的结晶分异作用。典型的S型花岗岩为含白云母、堇青石、电气石、石榴子石等矿物的过铝质花岗岩岩石(Frost et al.,2001)。在手标本上可以看出,该花岗岩中含有白云母这一过铝质矿物,可以初步认定该伟晶岩具有S型花岗岩的特征。在FeOT/MgO—10000Ga/Al、(K2O+ Na2O)/CaO—10000Ga/Al、Nb—10000Ga/Al、Y—10000Ga/Al判别图解中(图10a、b、c、d),绝大多数花岗岩都投影在I&S型花岗岩区域。2两件样品的岩石学特征显示不含有角闪石,出现白云母云等富铝矿物。CIPW 标准矿物中出现刚玉分子(>1%)。综合上述研究,花岗伟晶岩的形成可能与过铝质S型花岗岩岩浆作用有关。

图10 岫岩地区古元古代花岗伟晶岩I、S、A型花岗岩判别图(据Whalen et al.,1987)Fig. 10 Discrimination diagrams of I, S, A-type granite for Early Paleoproterozoic granitic pegmatites in Xiuyan area(Whalen et al.,1987)

最新地质资料显示,研究区及区域上分布的花岗岩主要分为两期: 2.2~2.1 Ga的A型花岗岩(部分为高钾钙碱性)和1.89~1.82 Ga的钙碱性I型花岗岩或S型花岗岩(杨红等,2017)。而且在研究区北部大三家子一带分布的大顶子细粒二长花岗岩为1.87 Ga的过铝质S型花岗岩(宋运红等,2016)。从时代对应关系上来看,研究区内花岗伟晶岩与1.87 Ga的过铝质S型花岗岩具有亲缘性,为花岗岩体后期岩浆演化的结果。

最新研究资料显示,关于胶—辽—吉造山/活动带形成的构造背景及演化过程越来越趋向与弧陆碰撞模式。研究区及区域上南辽河岩群建立的顺时针P—T轨迹和高钾钙碱性花岗岩的确认也为此模式提供了较为关键的证据(刘福来等,2015)。胶—辽—吉造山带在古元古代岩浆侵入作用强烈。造山带在早期伸展环境下,2.2~2.1 Ga的岩浆侵位形成了大面积分布的A型花岗岩,此阶段形成的花岗岩作为造山物质的一部分卷入了造山作用(Li Sanzhong et al.,2006,2007;王惠初等,2015;杨明春等,2015;李超等,2017;王登红等,2017);在经历约1.9 Ga前的挤压碰撞造山作用后,动力模式又从挤压变为伸展而进入后造山阶段,区域上大量1.89~1.82 Ga的S型或I型花岗质岩浆先后侵位,地壳在不断伸展和松弛垮塌的环境下又为残余岩浆的上升、赋存和缓慢结晶提供了空间,最终大量残余岩浆或岩浆热液上涌形成伟晶岩的岩脉、岩墙或岩体。

通过以上研究,笔者认为研究区内古元古代花岗伟晶岩侵位时间介于1.9~1.86 Ga之间,其形成于胶—辽—吉造山带弧陆碰撞结束后伸展的构造体制下。结合近年新的研究成果,推测胶—辽—吉带内古元古代花岗伟晶岩的侵位时代介于1.9~1.74 Ga,胶—辽—吉造山带弧陆碰撞结束后伸展的构造体制下的后造山阶段至少持续了160 Ma。

6 结论

(1)LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年结果表明,研究区内花岗伟晶岩成岩年龄为1864±20 Ma(MSWD=0.19),含电气石花岗伟晶岩成岩年龄为1903.6±4.7 Ma(MSWD=0.041),记录的原岩侵位时间介于1.9~1.86 Ga,反映研究区内花岗伟晶岩的侵位时间最早~1.9 Ga。

(2)从锆石岩相学及稀土微量元素特征可以看出,研究区内花岗伟晶岩的锆石形成于岩浆与热液的过渡阶段,更接近与热液型锆石,进而反映花岗伟晶岩成岩介质是母岩浆高度结晶分异后的残余岩浆,是花岗岩后期残余岩浆热液作用形成的伟晶岩。

(3)研究区出露的花岗伟晶岩均为过铝质钙碱性系列的S型花岗岩,具有高的SiO2、Al2O3,低得K2O、Th、Y,极低的CaO、MgO、P2O5、TiO2等含量;稀土元素总量偏低,稀土富集、重稀土亏损,稀土配分曲线右倾型,明显的正δEu异常;微量元素富集大离子亲石元素(LILE),相对亏损高场强元素(HFSE)等特征。伟晶岩成岩介质与研究区1.89~1.82 Ga的S型花岗岩具有亲缘关系,说明研究区花岗伟晶岩与辽吉造山带伸展构造体制下的花岗质岩浆作用有关。

(4)结合近些年最新研究成果,认为胶—辽—吉造山带在挤压碰撞造山作用结束后,动力模式又从挤压变为伸展而进入后造山阶段,而区域上分布的古元古代花岗伟晶岩的侵位时代介于1.9~1.74 Ga之间,说明胶—辽—吉造山带在弧陆碰撞结束后伸展的构造体制下的后造山阶段至少持续了160 Ma,与近期一些学者报道的相邻地区观点较接近,为今后的正确理解胶—辽—吉古元古代构造带的构造属性提供重要的依据。

致谢:感谢吉林大学刘正宏教授、郑常青教授对项目科技创新等方面的精心指导;感谢河北省廊坊区域地质调查院实验室在锆石分选中给与的帮助;同时感谢北京科荟测试技术有限公司在LA-ICP-MS锆石U-Pb及其痕量元素测试分析中给与的大力帮助;感谢审稿专家认真审阅了本文并提出宝贵的修改意见。