Revolution CT单能量成像定量评估腰椎旁肌退行性病变

2021-03-30范春华邓惠婷

范春华,高 辉,邓惠婷,游 天,李 平,张 堃,2*

(1.湖南中医药大学第一附属医院放射科,湖南 长沙 410007;2.湖南中医药大学中西医结合学院,湖南 长沙 410208)

椎旁肌是维持脊柱稳定的重要结构,其退行性病变与下腰痛、腰椎滑脱、椎间盘病变等多种脊柱疾病密切相关[1-2]。年龄、性别对肌肉结构和功能存在重要影响[3],椎旁肌结构及功能在不同椎间隙水平亦不相同。CT为定量和定性评估肌肉内体质成分变化的金标准[4],肌肉密度值可量化评价脂肪和结缔组织浸润,反映肌肉退行性病变程度。相比传统混合能量CT,Revolution CT单能量成像能提供低噪声、高对比度图像[5],且辐射剂量与常规CT相当[6]。本研究观察Revolution CT单能量成像评估腰椎旁肌退行性病变的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年7月—2019年3月124例于湖南中医药大学第一附属医院接受Revolution CT腰椎平扫患者,男61例,女63例。纳入标准:①年龄20~89岁,体质量指数正常(18.5~24.9 kg/m2);②无慢性下腰痛;③无已知肌肉系统疾病、肾功能不全、心血管疾病、糖尿病、神经功能缺陷及其他系统性疾病;无脊柱畸形、腰部肌肉感染性病变、肿瘤及肿瘤样病变;④无影响肌肉代谢的药物使用史及酗酒史;⑤无腰部外伤及手术史。按年龄将患者分为青年组(20~39岁,40例)、中年组(40~59岁,42例)及老年组(60~89岁,42例)。

1.2 仪器与方法 采用GE Revolution CT机,以GSI扫描模式采集腰椎图像,管电压80~140 kVp,管电流230 mA,层厚0.625 mm,螺距0.984∶1,转速0.8 s/rot。

扫描结束于GE后处理工作站以标准算法重建图像,层厚及层距均为5 mm。于70 keV单能量图像上手动勾画ROI[7],以矢状位图像定位各椎间盘中央水平,避开模糊不清的边界、肌肉外缘脂肪、肌肉表面筋膜及可视血管于轴位图像上L2~S1各椎间盘水平勾画双侧腰大肌(psoas major, PS)及多裂肌(multifidus muscle, MF)ROI,于轴位图像上L1~5各椎间盘水平勾画双侧竖脊肌(erector spinae, ES)ROI,使ROI与肌肉边缘距离约为2~3 mm(图1)。对每个ROI测量3次,对平均值进行分析。

1.3 统计学分析 采用SPSS 20.0统计分析软件。计量资料符合正态分布时以±s表示,否则以中位数(上下四分位数)表示。采用独立样本t检验比较组内不同性别患者年龄差异。以χ2检验比较计数资料。应用Kruskal-WallisH检验比较不同年龄及椎间隙水平各椎旁肌CT值差异,两两比较采用Nemenyi方法。以Mann-Whitney检验比较各组内不同性别椎旁肌CT值差异。采用多元线性回归分析年龄、性别、椎间隙水平对椎旁肌CT值的影响。P<0.05为差异有统计学意义。

图1 于L4-5水平测量各椎旁肌CT值(红线区域为ROI) A. 青年组患者,男,24岁,PS的CT值为59.57 HU,ES为55.83 HU,MF为60.45 HU; B.中年组患者,男,56岁,PS的CT值为49.75 HU,ES为47.65 HU,MF为42.51 HU; C.老年组患者,男,70岁,PS的CT值为47.09 HU,ES为34.86 HU,MF为31.07 HU

表1 组内不同性别患者年龄比较(岁)

表2 组间椎旁肌CT值比较[HU,中位数(上下四分位数)]

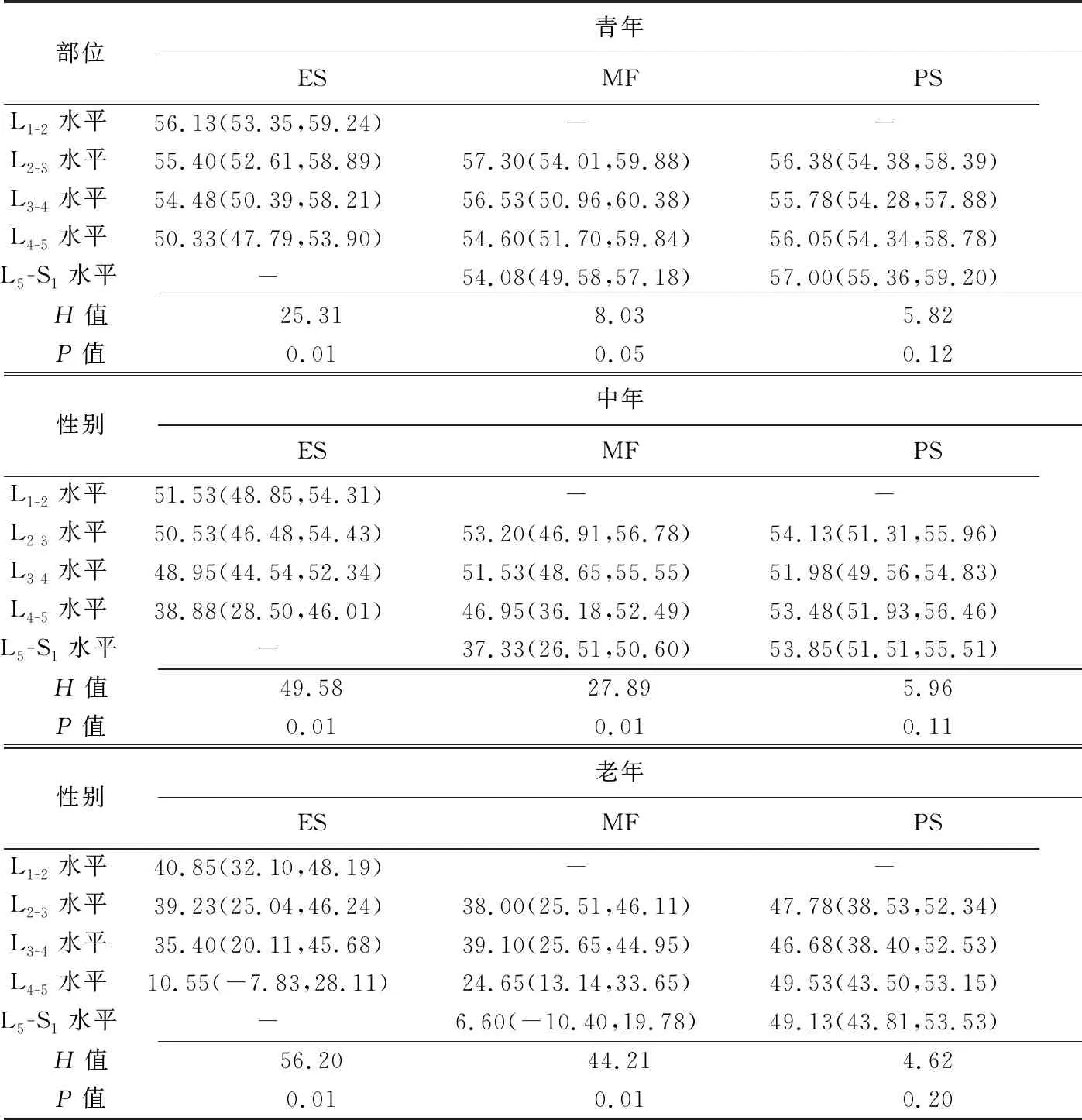

表3 各组不同性别患者各椎旁肌CT值比较[HU,中位数(上下四分位数)]

2 结果

2.1 一般资料 青年组男20例,女20例;中年组男20例,女22例;老年组男21例,女21例,3组间性别差异无统计学意义(χ2=0.32,P=0.85);青、中和老年组内不同性别患者年龄差异无统计学意义(P均>0.05,表1)。

2.2 不同年龄各椎旁肌CT值 3组间各椎旁肌CT值差异均有统计学意义(P均<0.01,表2);组间两两比较差异均有统计学意义(P均<0.01)。随年龄增加,ES、MF及PS的CT值均下降(图1),MF下降最明显,其次为ES,PS下降幅度最小。

2.3 不同性别各椎旁肌CT值 青、中年组男性各椎旁肌CT值均高于女性(P均<0.05),老年组男性ES的CT值高于女性(P=0.01),见表3。

2.4 不同椎间隙水平各椎旁肌CT值 各组内不同椎间隙水平ES的CT值总体差异均有统计学意义(P均<0.05),中、老年组内不同椎间隙水平MF的CT值总体差异均有统计学意义(P均<0.05),不同组内不同椎间隙水平PS的CT值总体差异均无统计学差异(P均>0.05),见表4。两两比较,青年组L4-5水平ES的CT值低于L1-2及L2-3水平(P均<0.01);中年组L4-5水平ES的CT值低于L1~4水平(P均<0.01),L5-S1水平MF的CT值低于L2-3及L3-4水平(P均<0.01);老年组L4-5水平ES的CT值低于L1~4水平(P均<0.01),L4-5水平MF的CT值低于L2-3及L3-4水平(P均<0.05),L5-S1水平MF的CT值低于L2-3及L3-4水平(P均<0.01);余各处椎旁肌CT值差异无统计学意义(P均>0.05)。

2.5 影响椎旁肌CT值的回归分析 多元线性回归分析结果显示年龄、性别及各椎间盘水平所代表的不同部位与ES、MF、PS的CT值均有关(P均<0.01),且年龄对椎旁肌CT值的影响最大,见表5。

3 讨论

双能CT能谱成像能实现高、低球管电压瞬时切换,获得40~140 keV任意单能量图像[8],双能CT 70 keV单能量图像可替代120 kVp常规CT图像,且信噪比和对比信噪比更高[9],而能谱扫描辐射剂量与常规扫描相当[6]。本研究尝试以Revolution CT 70 keV单能量图像评估不同部位腰椎旁肌退行性病变。

本研究结果显示,年龄、性别及以椎间隙水平为代表的不同部位是影响ES、MF和PS CT值的因素;随年龄增长,腰椎旁肌CT值降低,与既往研究[3,9]结果相符。肌肉退行性病变导致肌纤维减少、萎缩及脂肪浸润等改变。CRAWFORD等[10]观察腰椎旁肌脂肪浸润,发现存在年龄依赖进展性,这可能是椎旁肌CT值随年龄增长而下降的原因之一。本研究青、中年组中男性各椎旁肌CT值均高于女性,与JOHANNESDOTTIR等[3]研究结果相符,可能由于男性相比女性肌肉内脂肪含量较少而肌纤维含量较高[11]。此外,激素对肌肉质量亦有影响,针对肌少症的研究[12]发现睾酮可激活卫星细胞,增加肌肉质量、增强肌肉功能;睾酮水平下降与肌肉质量下降密切相关[13],男性体内睾酮水平高于女性可能是其椎旁肌CT值高于女性的另一原因。本研究中,除PS外,不同年龄组椎旁肌CT值均以L4-5或L5-S1水平最低,提示该处最先发生退行性病变,与既往下腰痛研究[1]显示腰椎下段椎旁肌脂肪变性较上段更突出相符合,可能与悬臂梁机制有关[14]。悬臂为一端固定的杠杆,越靠近固定端,承受应力越高。人体脊柱可视为固定在骶盆腔复合体上的一种悬臂,L4-5、L5-S1水平最接近于定点,椎旁肌在此处承受的应力高于上腰椎水平,更易发生损伤与退行性病变。此外,多数腰椎病变如椎间盘突出、下腰痛等往往发生于L4-5或L5-S1水平,其中亦存在椎旁肌退行性病变[15-16];腰椎病变与椎旁肌退行性病变互相影响,可能是椎旁肌退行性病变易发生于下腰椎节段的另一原因。

表4 各组不同部位各椎旁肌CT值比较[HU,中位数(上下四分位数)]

表5 影响椎旁肌CT值的回归分析结果

目前针对ES或MF退行性病变孰最明显尚存争议。有学者[9,17]认为ES退行性病变比MF更明显;相反,CRAWFORD等[2]则发现MF退行性病变呈现较ES更快的趋势。本研究中,随年龄增长,MF的CT值下降程度最大,ES次之,PS最小。MF位于最内侧,附着于腰椎的面积最大,对维持椎体间动态稳定最为重要。WILKE等[18]发现,MF模拟肌肉僵硬性收缩时的强度高于ES。MRI和肌电图均显示,背伸过程中,MF应力比ES更高、更易疲劳[19]。另外,不同种族之间,椎旁肌退行性病变亦存在差异[20]。

综上所述,Revolution CT单能量成像可用于评估腰椎旁肌退行性病变;腰椎旁肌退行性病变受年龄、性别及部位的影响。本研究的主要局限性:①未观察可能影响椎旁肌退行性病变的个人因素如吸烟、活动水平、职业特点等;②对年龄影响肌肉退行性病变的病理机制有待进一步探讨。