财税制度、差异化减税与区域经济发展

2021-03-30宋永华薛宇择

■宋永华,薛宇择

一、引言与文献综述

改革开放以来,我国集群经济得到了迅速发展,有力地推动了区域经济的持续增长,但区域间发展动力的不平衡也造成了区域发展差异的扩大。因此,区域经济增长与协调发展一直是国内学者关注的热点问题。大规模的减税降费有利于减轻市场经济主体税费负担,并提升相关要素资源的活力。但税费的大幅下降直接影响了政府财政收入,对地方特别是欠发达地区政府财政产生了压力。欠发达地区由于税收以外的财政来源匮乏,其财政受减税影响较为明显,这极有可能导致减税政策区域性失灵,为缓解欠发达地区政府的财政压力并实现区域间经济协调发展,实施区域差异化的减税政策不失为一个可行的方向。在此基础上,本文构建两区域异质性DSGE模型,考虑在现行财政制度下实施不同区域差异性减税的效果,分别模拟了对发达地区和欠发达地区进行差异性减税及全面减税的作用,以此来论证实施差异性减税有益于区域经济发展这一观点。并通过对模型进行拓展,分析了分税制包括财政转移支付这一财政制度设定所产生的影响。

近年来,国内学者和研究团队在研究区域差异化减税政策对协调区域经济发展方面作出大量贡献。梁俊娇等(2017)通过回归模型发现,宏观税负水平变动对不同区域经济发展水平有不同的影响,东部地区产出对税费变动相对较为敏感,而中西部地区则相反,因此提出了要实施差异性区域税收政策,以此来实现区域财政的均衡增长。刘长生(2009)、张婷婷(2012)、刘书明和郭姣(2018)则对我国的区域间宏观税负差异进行了分析,认为宏观税负的区域差异是影响区域间经济发展差异的重要因素,因此可以制定差异化的税收政策,以此协调区域经济增长速度。刘尚希等(2019)指出,减税政策存在地区差异性影响,对于财政扩展性较差的地区存在一定的财政压力。在这种压力下,政府通常会通过其他税费压榨企业或扩大财政赤字,从而影响减税政策的效果。杨智峰和毕玉江(2019)从制造业升级角度探究了减税对不同区域产生的影响,分析了针对各税种的减税力度对不同地区的差异性作用。

上述文献大多侧重于区域间财税差异,没有从整体角度出发考虑现实中存在的问题,忽视了区域间的相互联系和相互影响,而这种联系和影响恰恰是执行差异化减税政策需要重点关注的。本文将对此展开分析,主要的创新点为:第一,通过构建异质性三部门RBC 模型,使用DSGE 方法模拟实施区域差异化减税所产生的影响,将相关方面的研究由制度层面细化到政策层面。第二,前人研究多是通过定性分析或者采用构建计量模型的方法对差异性减税的影响进行分析,本文采用结构化的经济学模型进行分析,使该方面的研究更为完善。第三,通过建立财税制度下中央政府的宏观调控与区域间经贸往来两个渠道,用于分析现实区域间的相互影响与联系,使模型更好地模拟经济实际,并通过加入财政制度对比分析和长期分析来扩展模型应用的范围。

二、模型的构建

借鉴朱军和许志伟(2018)、王文甫等(2020)的两区域经济模型框架的研究成果,在其研究框架上按照本文研究内容进行了修改和拓展。与前人研究主要有以下两点不同:第一,从内容上,本文研究更为具体,更为实际。前述作者的重点在于探究财政分权这一制度性因素对经济波动及经济结构的影响,而本文的重点在于现行财政制度下实施差异性减税的可行性及影响,前者主要研究财税制度的影响,本文主要研究区域宏观税负水平变动对整体和不同区域经济运行和发展的影响。第二,从模型构建上本文模型更为直观,能更好地模拟现行财税制度下中央—地方的财税关系,具体表现为本文从现行财政制度运行实际情况出发,对前人的研究删繁就简并予以补充,对中央—地方及地方—地方间财政收入分配方式进行了重新调整,突出强调了宏观税负因素变动作用,使其更为符合当前财税体制的同时,使宏观税负水平变动对经济产出的影响表现得更为直接,从而实现本文研究目的。

在两区域经济框架下,假设经济整体由两个地区组成,每个地区包括居民、中间品和最终品厂商和地方政府,中央政府对从两地取得的财政收入进行了重新分配。两地间经济结构、居民行为及政府财政等因素存在差异。下文以地区1为例,地区2留存备索。

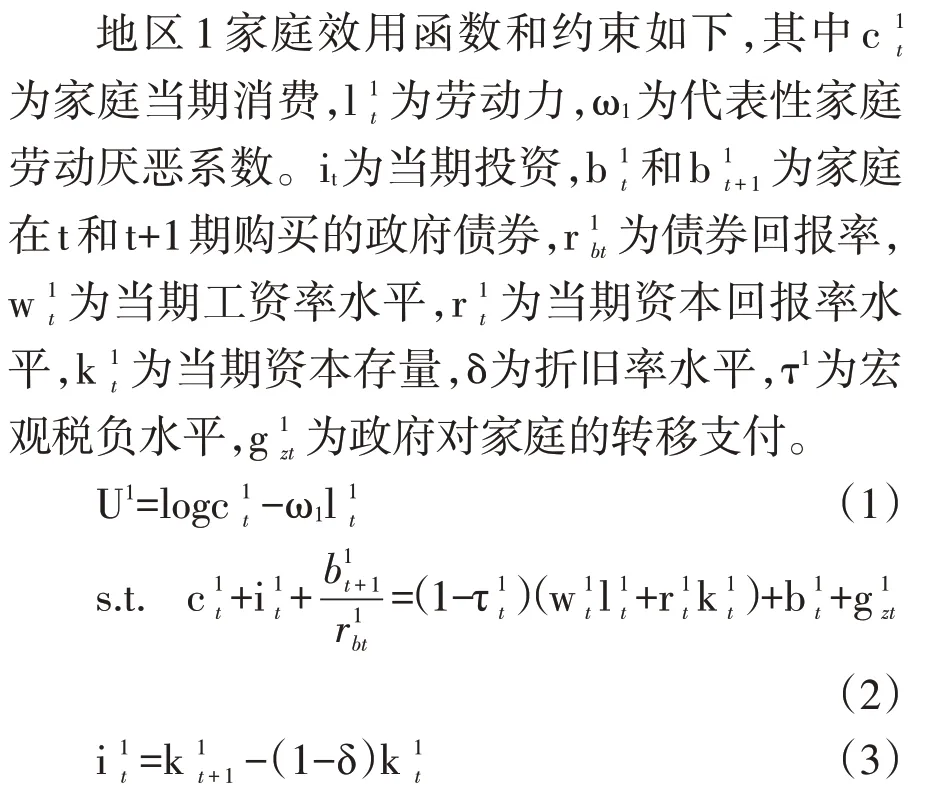

(一)家庭部门

(二)企业部门

在进行中间品和最终品生产贸易的过程中,本文借鉴了Evers M P(.2015)的做法,假设每个地区投入劳动、资本及财政生产性支出生产中间产品,中间产品的产量与技术有关,其中劳动和资本来源于该地区代表性家庭,资本和劳动不存在区域流动,财政生产性支出来源于当地财政收入和中央政府财政收入的地区间重新分配。每个地区对该地生产的中间品形成垄断,两地存在中间品贸易,但中间品之间不可相互替代。两地分别按照一定比例使用两地的中间品生产最终产品供两地使用,两地最终产品不可贸易、不可相互替代。

中间品厂商生产函数为柯布道格拉斯形式,mt为地区1 生产的中间品,At为技术水平为政府在生产领域的投资分别为地区1和地区2使用的地区1生产的中间产品的数量。

最终品厂商生产函数为CES 形式,按照一定比例使用两地生产的中间品来生产最终产品,为当地最终品生产数目分别为来自地区1 和地区2 的中间产品,θ用来表示两种中间品在最终生产函数中的比例。

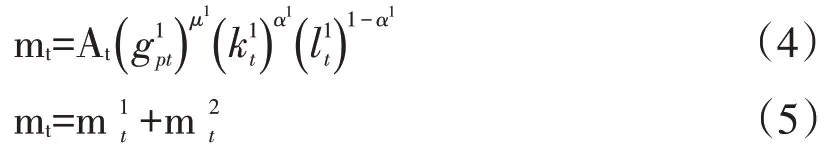

(三)政府部门

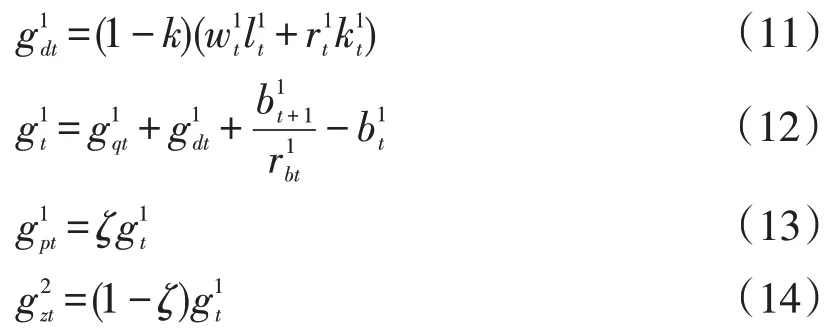

政府整体预算函数如下:

1.中央政府

在分税制下,中央和地方分享由地方产生的财政收入,k 衡量了央地间的分权比例,gqt为中央从地方获得的总收入,中央就这部分收入在地区1 和地区2 之间进行重新分配分别为地区1和地区2分配到的收入,φ为分配比重,由于财政转移支付向欠发达地区倾斜,所以φ<0.5。

2.地区政府

为分税制下地方政府所获得部分收入为考虑了中央政府财政转移后地区1 政府的可支配财力,地区1政府将其以ζ和1-ζ的比例将其投入生产和非生产领域,分别用表示。

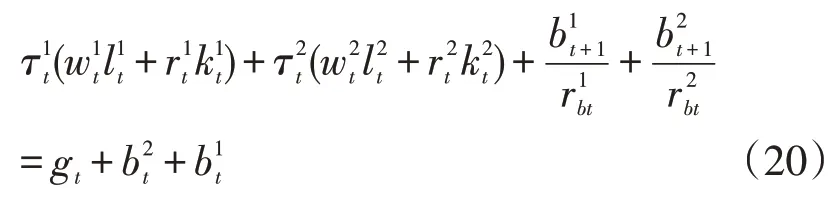

(四)平衡条件

(五)模型扩展

通过拓展模型模拟了集权和完全分权情况下实施差异化减税降费的结果,通过与分税制下的模拟结果进行对比来分析不同财政制度下实施差异性减税的效果。

1.完全集权的财政体制

在仅存中央政府的情形下,地方财权全部收归中央,由中央统一调配对地方进行投资,政府财政收支等式如下,其中gt表示中央政府财政总支出,其他参数与上式相同。

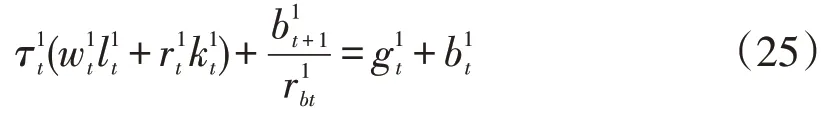

地区1 和地区2 的财政支出分别为g1和g2,φ表示中央政府将财政在两地间重新分配:

地方政府在得到中央分配的财政收入后分别将财政资源投入地区1和地区2的生产中,与基本模型相同,每个地区以ζ的比例进行生产性支出,将1-ζ投入非生产性支出中,即:

2.完全分权的财税体制

假设不存在中央政府或中央政府不参与区域间财政资源的重新分配,则认为是完全分权的财政体制。地方则有非常强的财政自主权,这种自主权包括制定特殊的税费政策等。在仅存地方政府的情况下,地区1和地区2的财政收支等式如下,地区1和地区2的财政支出分别为

地方政府分别将财政资源投入地区1 和地区2的生产中,与基本模型相同,每个地区以ζ的比例进行生产性支出,将1-ζ投入非生产性支出中,即:

三、参数校准及实证分析

(一)参数校准

本文中基础模型需要校准的参数包括{β,δ,α1,α2,ω1,ω2,ζ,φ,ρ,μ1,μ2,θ,k,ρτ,eτ},以及地区1 和地区2 税率初值τ。其中,参考陈昌兵(2014)的研究将折旧率δ取0.05。参考朱军等(2018)的做法将发达地区和欠发达地区的资本产出弹性参考α1和α2分别取 0.47 和 0.4,借鉴吴化斌等(2011)的做法,将两地劳动厌恶系数ω1和ω2分别标准化为1 和2.4,实现两地产出差异接近现实水平;政府财政分权水平k 取0.5057;最终品生产中的替代弹性ρ取值为2;两种中间品在最终生产函数中的比例θ取0.25;参考许志伟和吴化斌(2012)的做法将折现率水平β取为0.96。参考严成樑和龚六堂(2009)的研究,将政府生产性支出的比重ζ取为0.33。参考王文甫等(2020)的做法将发达和欠发达地区政府投入产出弹性μ1和μ2分别取 0.15 和 0.1。参考 2017 年东部省份中央补助收入占中央补助总收入的比重为26%将中央财政转移支付分配系数φ校准为0.26。ρτ和eτ宏观税负水平自相关系数和方差通过模拟得到,模拟方法是求得当年财政收入与GDP的比值,对数据进行一阶自回归,模拟结果该值分别取0.8495 和 0.0255。此外,宏观税负水平结合长期模拟结果最优值取0.25。

(二)长期分析

长期分析主要是着眼于分析模型相关参数永久性变动对模型稳态值水平的影响,通过长期分析,可以把握相关参数重要性水平和模型与经济实际的相似程度。在转移支付乘数方面,主要分析了转移支付分配对区域经济水平差异和总产出水平的影响;在宏观税负水平方面,主要分析了宏观税负水平对政府财政收入和产出的影响,并分析了政府财政支出水平对产出的影响。本文中模型的长期分析分为两部分,第一部分主要是判断财政转移支付系数在模型中的影响程度及与现实经济现象的吻合程度,这一过程主要是通过中央对发达地区转移系数φ的取值大小变动来实现的。第二部分主要是分析地区宏观税负水平和政府财政收入总量的关系即拉弗曲线及政府财政收入总量和区域经济总产出的关系,这一过程主要是通过宏观税负水平变量τ来实现的。将长期分析和短期分析相结合可以使其模拟结果相互印证,从而进一步验证模型与长期分析结果的合理性,从侧面反映了模型的准确性及其与经济实际相符合。在此基础上,模型的长期分析也对相关理论进行了扩展和补充。

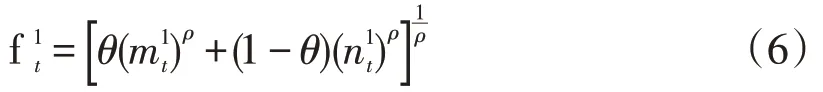

1.转移支付影响

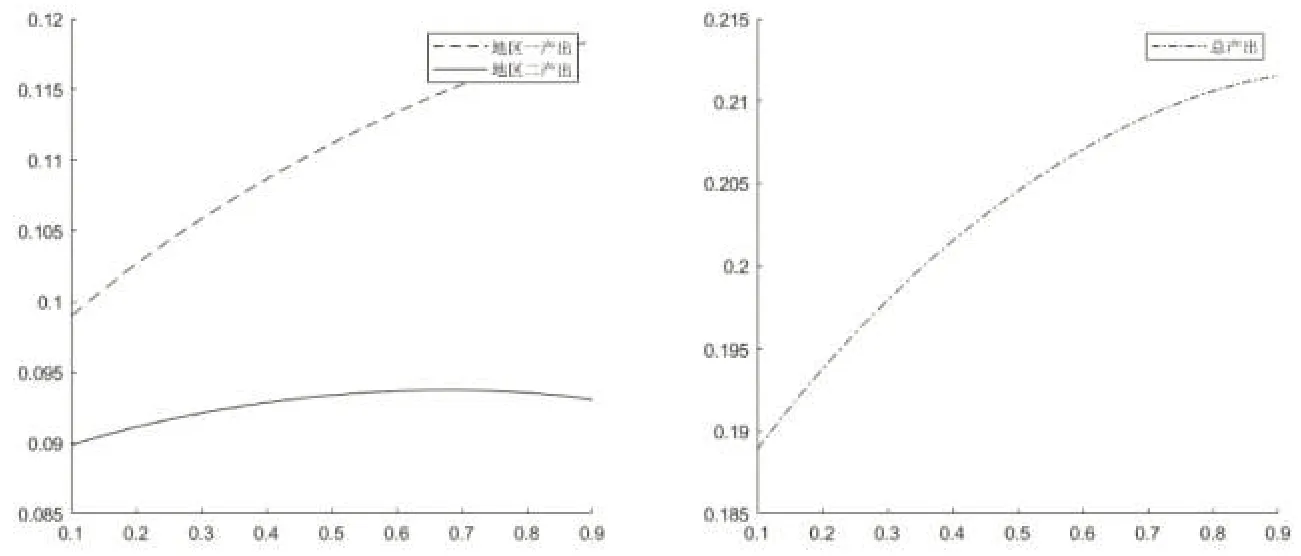

图1 中央政府转移支付系数(φ)取值对地区产出、产出差异及总产出水平的影响

模拟结果(图1)显示,财政区域转移在强调公平的同时牺牲了一部分效率,这与现实相符,随着转移支付对西部地区的倾斜,两地产出差异逐渐缩小。转移支付促进了欠发达地区产出增加的同时降低了发达地区的产出,但欠发达地区提升幅度要低于发达地区降低的幅度,因此造成了总产出的降低。严成樑和龚六堂(2009)认为,生产性公共支出对经济增长的影响可能取决于地区的吸收能力,当转移支付向发达地区倾斜时,发达地区产出提升较为明显,而向欠发达地区倾斜时,产出提升有限甚至会抑制当地产出的提升。

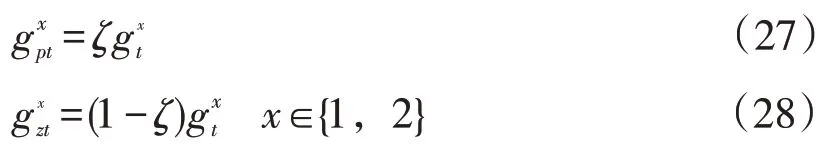

2.拉弗曲线

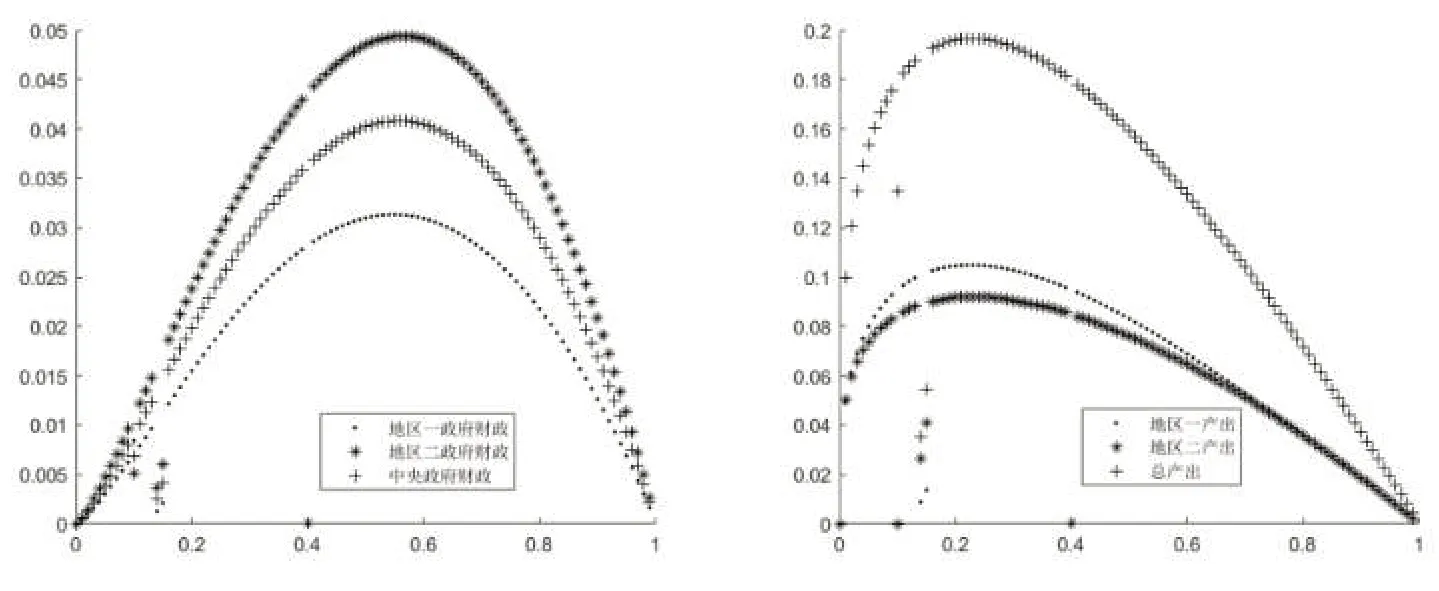

图2 宏观税负水平(τ)对财政收入总额和产出的影响

拉弗曲线(图2)描绘了政府财政收入与税率之间的关系,指税率和政府财政收入之间呈“倒U 型”关系,当税率低于某一阈值,随着税率的提升,政府财政收入会不断增加;当税率超过这一阈值时,随着税率的提升,政府财政收入会下降。通过求得不同税率水平下的模型稳态水平对上述理论进行了论证,结果显示在分税制下,拉弗曲线依然存在,即税收与财政收入存在倒U型关系。

3. 宏观税负与产出的倒U 型关系

在本文模型中,政府支出主要与财政收入有关,即与宏观税负水平有关。长期分析结果显示,宏观税负水平与产出存在倒U型关系,当宏观税负水平较低时,会促进产出的增加,当税负达到一个低水平后,反而会抑制产出的增长。本文确定税费比例时,参考了模型模拟最优产出情况下的税费比例,事实上关于我国宏观税负实际值的讨论较多观点各异,涉及范围较广,该值的确切水平尚无定论。但总体来讲,普遍意义上认为我国宏观税负水平超过最优值。但考虑到国情,并结合我国改革开放以来的成就,实际上宏观税负会略高于最优比例,但不会偏离过远,参考模型中最优比例为0.22(以产出衡量),本文将模型的稳态税费比例校准为0.25。

Armey D.(1995)认为存在政府支出最优规模曲线,即财政支出与经济增长存在倒U 型关系。在政府支出较低的情况下,其数量的增长会促进产出的提升;当政府支出数量达到一定水平后,其数量的继续增加会对总产出的上升起到负面影响。本文模型验证并拓展了该结论,在一定范围内财政支出增加总产出先增后降。财政支出规模来自于财政收入水平,而财政收入水平与税费比率直接相关,随着税费比率的增加,财政支出数量与产出数量一同下降,即认为可以从宏观税负水平与产出的关系方面来理解Armey的观点。

图3 宏观税负水平(τ)与地区及中央财政收入总额和地区和中央产出的关系

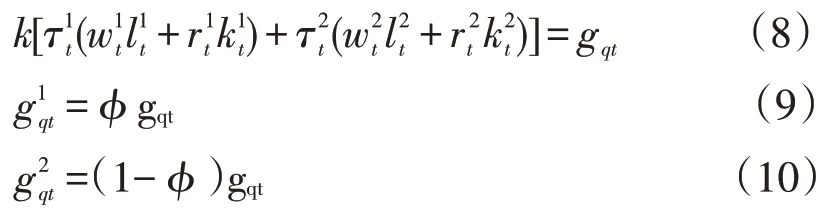

(三)脉冲响应

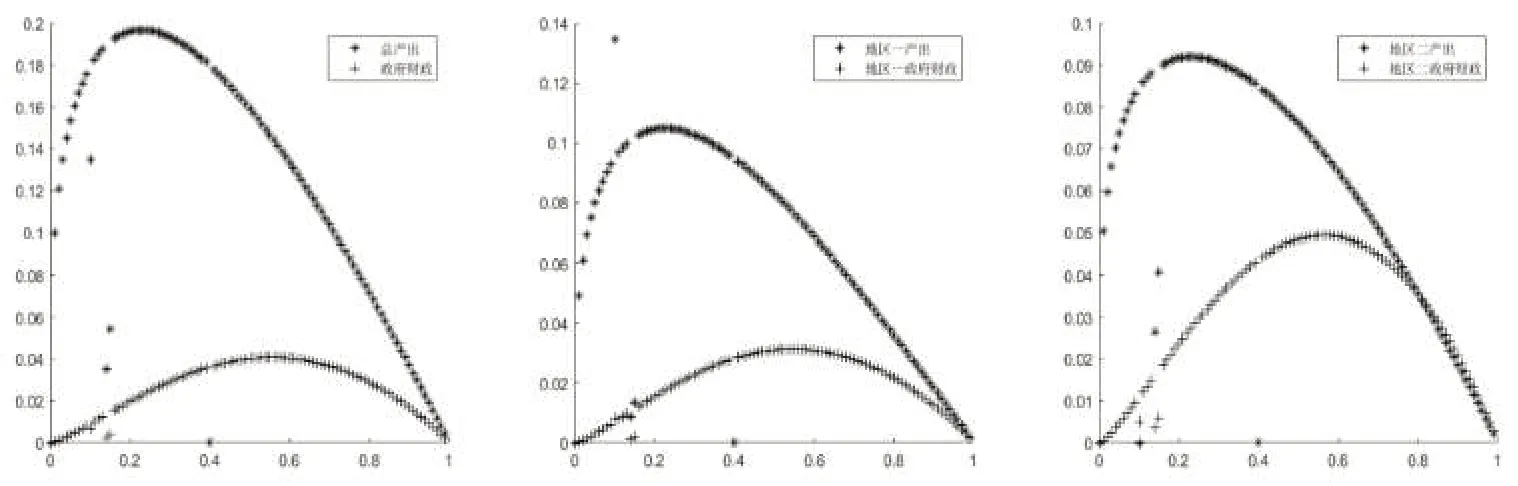

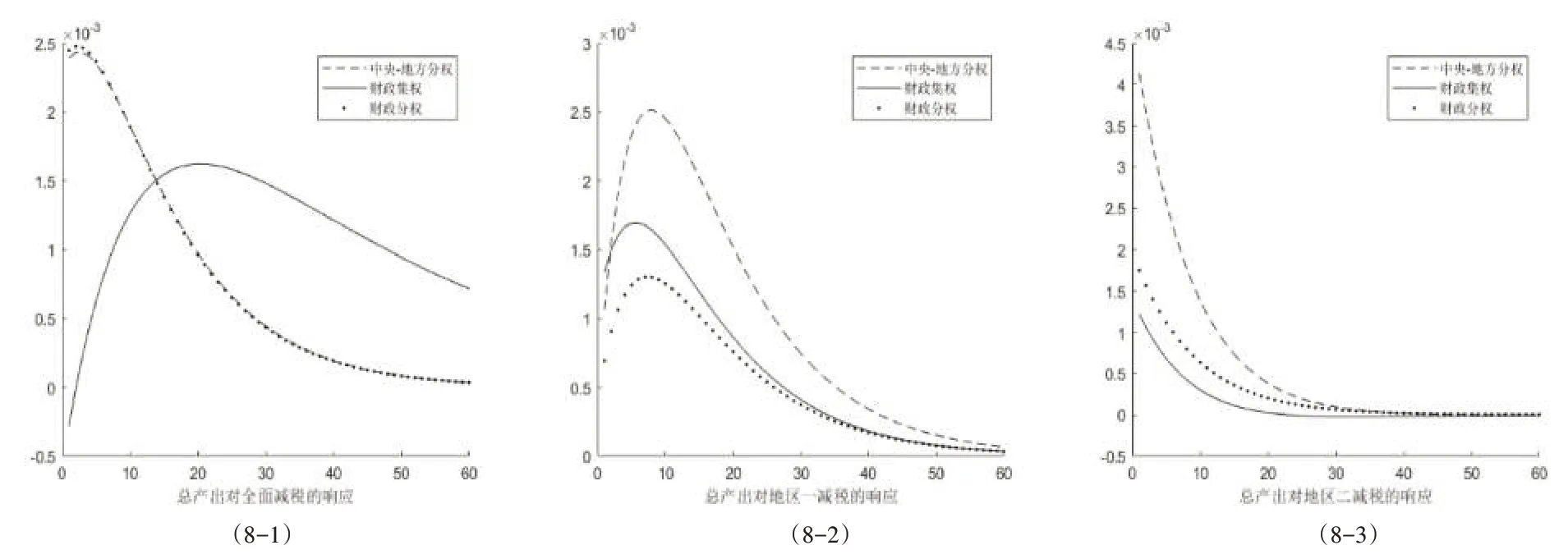

在分税制的情形下,以总产出衡量,差异化的减税政策会产生更好的效果。模型模拟结果显示,当政府希望通过减税来刺激生产时,无论其是希望生产在短期内提高还是在一个较长时期内提高,差异性减税政策都要优于全面减税的政策选择。如图4 所示,当欠发达地区(地区2)面临减税冲击时,短期内总产出的增加值会高于实行全面减税和对发达地区进行减税的模拟结果。若希望在相对较长的时间内获得较好的减税效果,针对发达地区(地区1)则是更优的政策选择。因此认为,以产出来衡量的全面减税降费产生的影响表现平平。本模型中,总产出是地区1 和地区2 产出的加总。进一步分析表明,如图4—2 和4—3 所示,当实施差异性的减税政策后,同全面减税一样,都会促进两地产出提升,但如上文总产出响应分析所示,差异性减税下总产出政策效果累加相对要好,并且对欠发达地区的减税可以在不损害地区1产出的情况下缩小两地差距,避免出现全面减税情况下区域经济发展差距扩大的情形。

图4 产出对减税政策冲击的响应

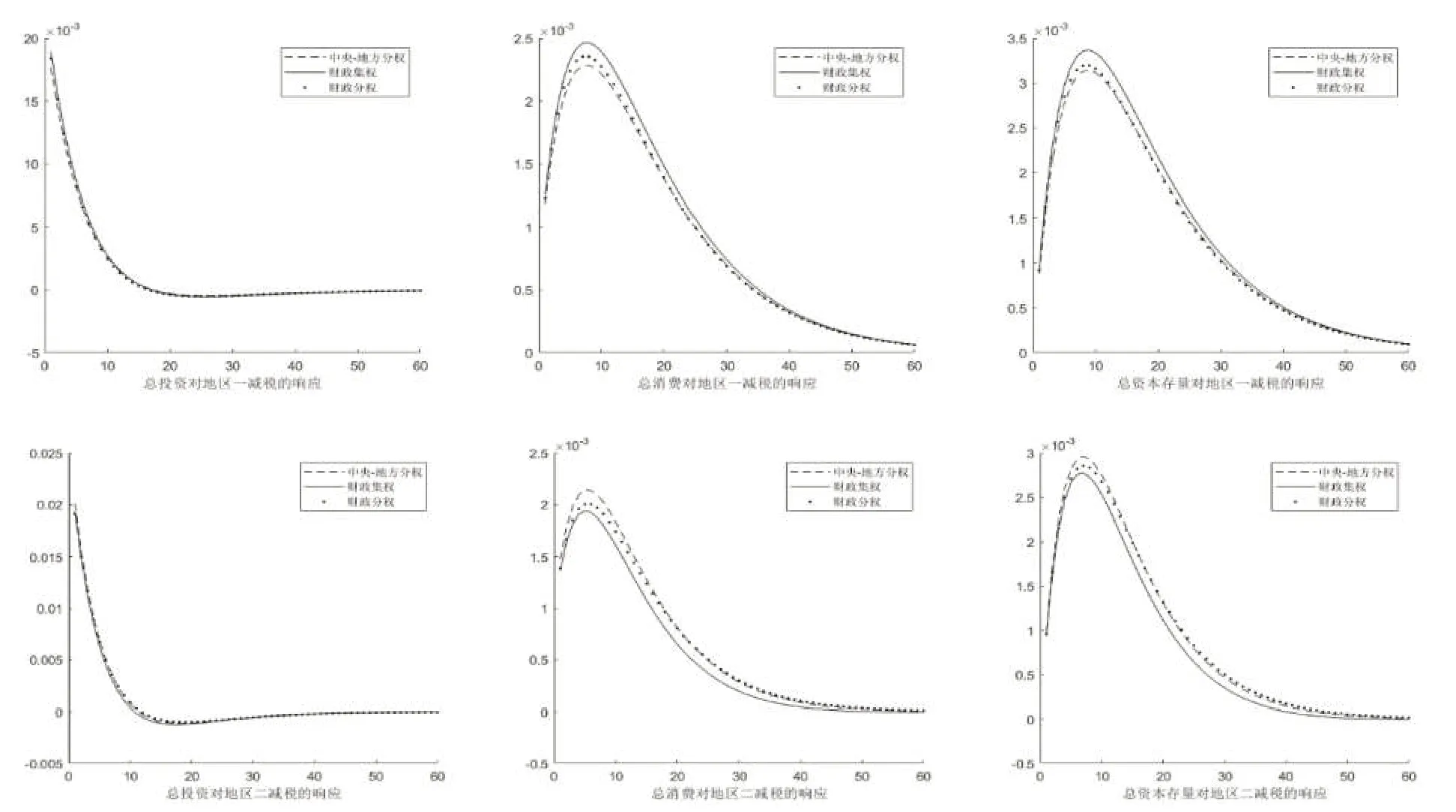

在差异化减税实施的情况下,当一个地区发生减税降费冲击时,通常只有本地区投资、消费、资本存量等变量会做较大反应,而另一地区变量的反应则不明显。这里列出了消费对冲击的响应图。如图5—2 和5—3 所示,当面临全面减税降费冲击时,两地消费都会有较大提高,这与产出的冲击相应模式不同,但实施差异化减税冲击则会产生不同于产出的冲击响应模式,即未减税地区的消费会表现出负向的响应模式,从而影响总消费的增加,因此表现在图5—1中,总消费对全面减税的响应要优于差异性减税的响应。模拟结果显示总体减税政策带动了消费变动从而刺激了要素总量变动,但这在实际中也加大了区域间经济发展的差异。

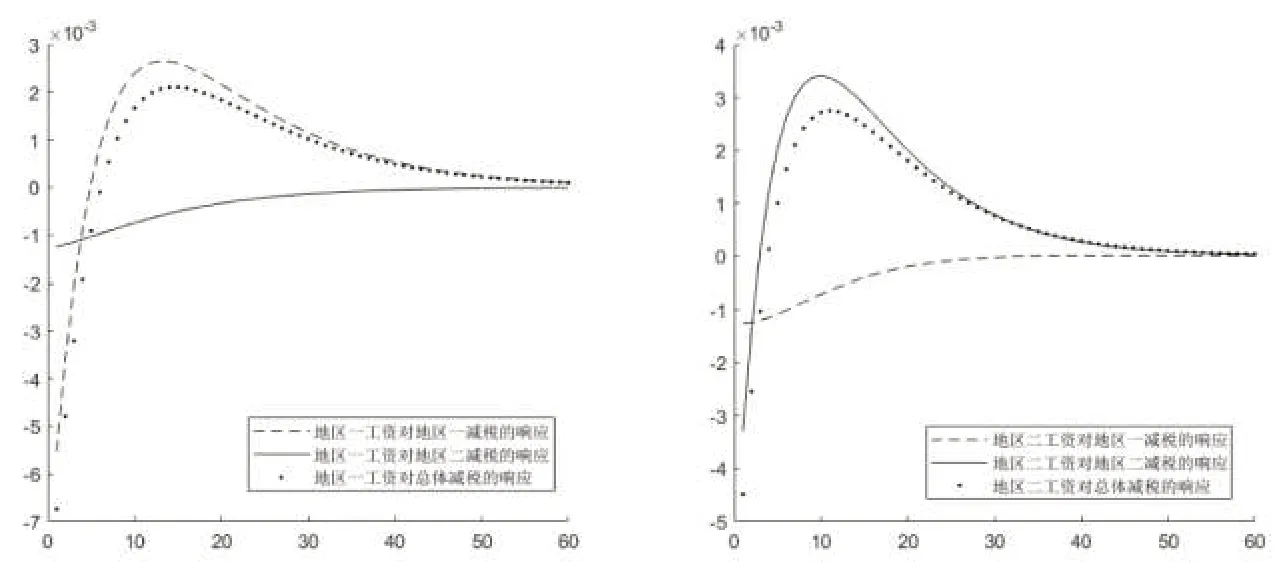

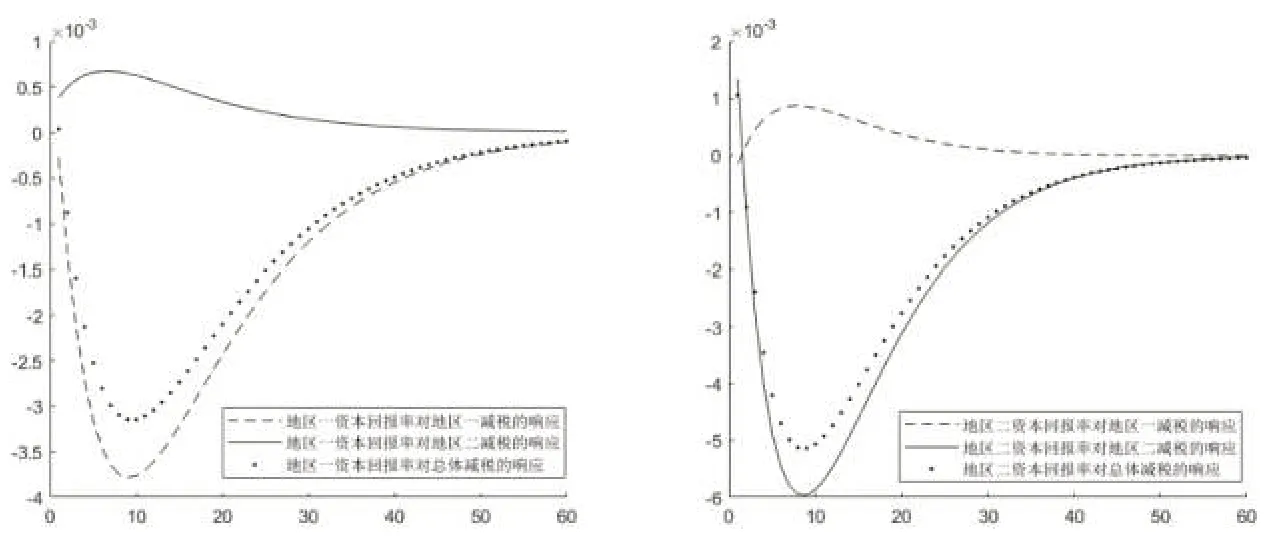

从资本回报率水平和工资水平因素看,差异性减税产生的影响主要集中于发生减税的地区,并且在减税地区的影响与全面性减税基本相同,但在财政制度和商品流动的作用下,未发生减税冲击地区也会受到影响。如图6所示,差异性减税会提升发生减税地区的中期工资水平,并使未发生减税地区的工资率水平在前期略微下降。如图7所示,差异性减税会使发生减税地区的资本回报率水平下降,并使未发生减税地区的资本回报率水平上升。

图5 总消费对减税政策冲击的响应

图6 工资率水平对减税政策冲击的响应

图7 资本回报率水平对减税政策冲击的响应

(四)拓展模型分析比较结果

拓展模型结果显示,实施全面减税没有发挥分税制和财政转移支付制度相结合的制度优势。如图8—1,以总产出衡量分税制下全面减税的结果与实施财政分权制度下的结果相近,在相应的前半部分优于实施财政集权的相关结果,即在较短时期内可能取得相较于财政集权更强的效果,而在中长期内则表现不佳。但在差异性减税政策框架下,分税制表现出较强的制度优势,这既表现在对发达地区(地区1)实施减税上,也表现在对欠发达地区(地区2)实施减税上。图8—1 显示了不同财税体制下在地区1实施减税对总产出提升的影响。模拟结果显示,在当前分税制即中央—地方分权的财税体制下,对地区1 减税会取得较好的效果,图8—2结果亦验证了上述观点,即在分税制下实施差异性减税对产出刺激更明显。

在其他要素冲击响应方面,如图9 所示,区域差异化减税情况下三种财政制度的投资、消费及资本存量要素在面临减税冲击时的反应结果大致相同。

图8 不同财税体制对不同减税政策的响应

图9 投资、消费及资本存量对差异化减税冲击的响应

四、结论及政策意见

本文通过构建两区域DSGE 模型,首先,从长期分析角度检验了财政转移支付对总产出和区域经济发展的差异性影响,检验了宏观税负水平与政府财政收入总量的关系和财政支出总量与产出之间的关系。其次,对实施全面减税与差异化减税冲击下产出、投资、消费、资本存量、劳动等要素的响应结果进行了对比分析。最后,将完全集权、完全分权与分权集权相结合三种财政体制下实施差异化减税的影响进行了分析,突出了当前财政体制在通过实施差异化减税促进经济发展中的作用。结果表明:第一,财政需求数量与区域经济发展水平有关,转移支付制度的区域倾斜在损失了一定效率的同时促进了区域协调。第二,宏观税负水平与财政收入总量之间存在倒U 型关系,即存在拉弗曲线。财政支出总量与产出之间存在倒U型关系,在财政收支相等的情形下,其实质是反映了宏观税负水平与产出之间的倒U型关系。第三,与全面减税相比,实施差异化减税对总产出提升效果更加显著并且优化了区域要素结构。第四,当前财政体制结合了财政集权和分权的制度优势,在分税制和中央财政转移支付的制度安排下,实施差异化的减税制度可以在实现总产出提升的同时实现区域要素配置优化和经济协调发展,从而更好地发挥制度优势。

本文在针对模型结果提出政策建议之前,要厘清几个问题:首先,文中的差异性减税是相对于全面减税而言,其差异性主要表现在根据区域经济发展水平和结构来制定不同的减税政策。其次,众多研究表明我国区域间宏观税负水平存在差异,但这种差异产生的主要原因并不是财政政策因素,当前支持区域差异化发展的财政政策由于存在力度有限、宣传不够、落实不到位等原因使其影响有限。最后,在财政刚性支出规模较大、经济增速放缓、财政赤字率较高的情况下,全面减税的持续推进可能影响财政可持续性,这也是本文提出将全面减税转向结构性即差异化减税的重要原因。

从差异化减税的执行区域看,针对区域经济发展水平的差距实施区域差异化的减税政策是实现区域协调高效发展的一个重要方法。在中西部欠发达地区推行减税政策会取得更好的效果,这具体表现为缩小了区域经济发展差距,激发了欠发达地区的要素活力并促进了要素流动,实现了经济整体的发展。针对部分财政资金较为充裕的东部地区,可酌量降低其减税力度,将地方税负适度提升至与当地经济发展程度相适应的水平,以此来保证政府财政收入的总体水平。从地方财力保障方面看,要进一步完善政府财政转移支付制度。总结全面减税实施过程中的经验教训,对欠发达地区实施减税必须通过财政转移支付保证当地政府财力以使其更好地发挥作用。从具体税种的角度考虑,差异性减税的重点应该是分税制下地方税和中央地方共享税中的所得税。这些税种由于具有税源分散、与地方经济联系密切的特点,是实施区域差异化减税政策的良好载体,中央应制定政策使地方根据当地经济发展实际情况合理调整地方税税率。此外,所得税由于其具有征税主体更容易确定、减税获得感更强更直接、税收扭曲更弱等特性可将其作为减税政策推行的另一重要载体。中央通过制定相关财政政策,降低欠发达地区的企业所得税,可以使利润留在企业以促进企业扩大再生产,促进地区经济的发展,同时较低的所得税税率可以为欠发达地区吸引更多资源,以实现区域协调发展。在所得税减税推行过程中,中央也可以通过调整与地方分成比例来维护地方减税积极性。