福泉的故与新

2021-03-28黄莎莎

黄莎莎

当列车缓缓驶进车站时,眺望窗外,高耸的烟囱正冒着滚滚白烟。它提醒我,这便是有着“亚洲磷都”之誉的福泉了。

没来福泉前,我就听闻过这样一个故事,话说福泉市有一座国宝级的古石桥——葛镜桥,它的修建相当不易。史载,明代郡人葛镜想在“两岸壁立,水黝黑如漆”的峡谷上建桥,前两次都失败了。然而他并不气馁,意志愈加坚定,发出“吾当罄竭家产,以成此桥,如功再隳败,将以身殉之耳”的誓言。传说张三丰听闻葛镜建桥的故事十分感佩,于是施法将豆腐变成造桥的石料,帮助葛镜建成了葛镜桥。因此福泉民间也将葛镜桥称为“豆腐桥”。

现实与传说辉映,人文与古迹交织,亦真亦幻,虚虚实实,福泉充满迷人的魅力。

古城故事

下了火车,我刚与福泉的文友汇合,他们就热情地带我去登览福泉山。

“福泉古称平越,为何更名为福泉?就是因为福泉山”。文友们自问自答。“此山上有一口泉名‘福’,故而得山名,又因山名而得城名——福泉市。来福泉一定得去趟福泉山。”

听文友们说得热闹,我心中暗忖,福泉山应该是一座高大巍峨的山峰吧,譬如泰山、华山。去了才发现,是一座小阜。山的相对高度不过几十米,面积大小不过十余亩。福泉市作协主席张启林看出我的疑惑,笑曰“山不在高,有仙则名,张三丰就是在此修道成仙的。”

穿过山门,沿路而上,树木葱郁、环境清幽,亭台楼阁掩映其间,空气清新得吸上一口仿佛就要醉去。仰可观山色,俯可听泉音,大概正是这样的景色吸引了张三丰。于是他在此修道数载。尔后,此地成为道教圣地,吸引无数文人墨客到访题咏。

终于来到“福泉”,这里已修建成一座雕梁画栋的石亭。一池清水之上,红色的“福泉”二字雄健洒脱。张主席拿起泉边的水舀,探身舀了一瓢泉水喝进口中,赞曰冰凉甘甜。据说在没有自来水的年代,这口泉就是附近居民的饮用水源。

“这个池叫浴仙池,形如草鞋,据说是张三丰穿草鞋一脚踏出来的。”

“浴仙池畔的这颗桂花树,相传是张三丰亲手种植的。”

“此亭叫对弈亭,是纪念张三丰与张信对弈的。”

文友们化身导游,一路信手拈来,将福泉山的典故、故事娓娓道来。

徜徉福泉山,这里的一山一水,一草一木都有张三丰的踪迹,张三丰的故事说也说不完。

如今,张三丰的故事成为福泉发展旅游的引子。站在福泉山眺望,对面有两片建筑引人瞩目。一片是白墙灰瓦的徽派建筑——平越驿站,满足游人的住宿餐饮需求;一处是雕梁画栋的红色古建筑群,庄严雄伟,是体验道教文化的太极宫,成为游客观光旅游的好去处。

县府路上念故人

我喜欢小城,这里的道路简单,只要找准主干道,想去哪里都能很容易找到方位,也不容易迷失方向。从洒金大道拐进藜峨路,在现代化的都市中穿行不足5分钟,一座明清建筑风格的城楼伫立在眼前。前一秒還在车水马龙的街区,下一秒便是金戈铁马时代的厚重城墙,此时,我想任谁都会心中一颤,感慨万千。

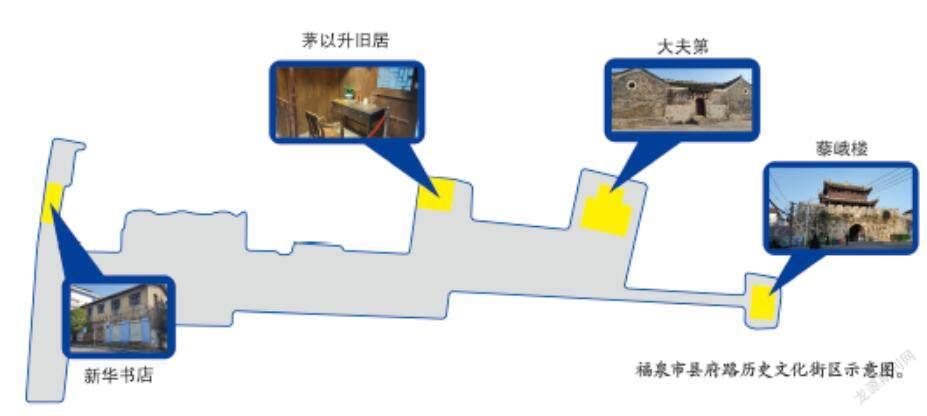

翘角飞檐的城楼上书藜峨楼三个金字,城墙由青石垒筑,七米多高的城墙上布满点点青苔或丛丛杂草,它们是时间逝去的痕迹,是福泉悠久历史的见证。城楼下的拱洞有十多米长,穿过拱洞,伸展在眼前的路就是被评为贵州省级历史文化街区的县府路。

县府路不长,犹如一柄钥匙放置在福泉市北部。路的左侧是一排新建的仿古建筑,重现古城往昔的繁华;路的右侧是新改造的颇有江南庭院风格的街心公园。公园里吸引了晨起锻炼的人,伴着冬日暖阳跳舞、打拳,好不惬意。县府路上有两处当地人熟知的地标建筑——“大夫第”和“茅以升旧居”。

“大夫第”为一封闭四合院,由正殿、东西厢房、耳房和山门组成。从正面看呈“山”字形结构。据介绍,“大夫第”建于清光绪四年(1879年),建筑面积500多平方米。初为刘氏住宅,后改为祠堂,民国时期平越才子刘樵松曾居住在此。20世纪80年代,这里曾作为贵州古城屯堡专题博物馆,展示过省内有代表性的各种军事设施的照片、图片,及出土的刀抢土炮等。

当我走进这里时,此处正在展览的是“中国工农红军长征过平越展览”的内容。1936年1月,红二、红六军团长征过平越,与敌奋战,抛洒热血……“红军给我奶奶治病”“红军送给我家一匹马”“我给红军带路”“我为红军做饭”……展板上的一个个故事,生动体现了红军与平越人民的鱼水深情。

从“大夫第”出来,走不了几米,就能看到一块一人高的石碑,上刻“武状元碑记”,介绍了贵州历史上唯一的武状元曹维成的生平。曹维城与父曹元肃、子曹石均中进士,成就了平越“一门三进士”的佳话。曹维成卸任后定居在贵阳,也就是如今的曹状元街。

看过碑记后,继续向前,路边一座翠竹掩映、木石结构的二层四合院独树一帜,这就是茅以升旧居。1939年至1944年,有着中国现代桥梁之父美誉的茅以升和家人就居住在此处。

抗日战争爆发后,平越人以博大的胸怀接纳了饱尝颠沛流离之苦、艰难求学的交通大学唐山工程学院(以下简称交大)的莘莘学子。茅以升旧居内正有一幅反映此情景的老照片,照片上一条小巷内挤满密密麻麻的人群,人们脸上洋溢着笑容。为热烈欢迎交大师生,平越人腾教室、腾房间,还组特意织滑竿队伍将年老体弱的师生及家属抬到平越县城里。交大在平越顺利复课,并办学长达6年之久。

茅以升旧居本是刘氏大院,乡贤刘启智及时腾让南北厢房给茅以升一家人居住。

一楼南厢房是茅以升夫妇的居所。在十来平方米的房间内,陈放着一张木床、一张书桌和一把椅子。书桌上放着一幅黑色镜框的眼镜、两把黄色的三角尺、一盏油灯、一个陶瓷缸和一个笔筒。仿若茅以升先生伏案绘图的情景就在眼前浮现。

“人生一征途耳,其长百年,我已走过十之七八回首前尘,历历在目,崎岖多于平坦,忽深谷,忽洪涛,幸赖桥梁以渡。桥何名欤?曰奋斗。”茅以升先生将人生比喻征途,将奋斗比作桥,他的这种奋斗精神亦深深影响了福泉人,一代代的接续奋斗,成就了“亚洲磷都”的美誉。

沧桑古城垣

明朝古城垣是福泉的另一张名片。

仔细观察地图,古城垣的形状恰似一片银杏叶状,也有人将它形容为一艘向南开的船。

冬日暖阳下,我从古城垣西门拾级而上,登上泰宁楼极目远望,在广阔的天宇下,雄浑的城墙依山而筑、蜿蜒山间,深沉安详,好似一条卧龙,于数百年前,守护着一方安宁。指尖划过粗粝的墙砖,有多少故事沉淀此中。在历史上,福泉战略地位重要,古城垣就是当年的平越卫,承担着镇守军事要隘、保障驿道畅通的重任。

漫步在斑驳的城墙上,铁蹄铮铮的刀光剑影早已远去,如今古城墙上成为都市人休闲散步的好去处。城墙石缝间生出的片片绿苔,垛口处缠绕的藤蔓植物,为古老冰冷的城墙增添了几分生趣,而城墙外更是发展成为一座树木繁盛、鸟飞鱼游的湿地公园。

沿着城墙向北走,不一会就来到小西门。这个季节,城墙下一棵大树树叶焦黄,在周围群山碧树的映衬下,更显夺目。向下俯视,这里的城墙尤为特别,共有三层,内城耸立在山间平地、水城筑于河畔之上、外城则跨过河流、田野,为何如此布局?原来,古城垣最初是座土城墙,后来才改为石城墙的。再后来,又为解决城内人畜饮水问题,修建了水城、增建了外城,因而形成了“里三层、外三层,石城围水小西门”的独特景观。

站在西门向北眺望,有一座高耸的明清建筑风格的阁楼,曰“雄镇楼”。走进,才发现雄镇楼广场恢宏大气,楼前广场上树立的十根柱子更增添了雄镇楼的威武。柱子不纯粹是装饰用途,每根柱子的四面分别镌刻着“古代十大经典战役”“古代十大猛将”“古代十大兵书”“古代十大军事家”等跟军事相关的知识。雄镇楼曾发挥观察敌情、通信联络、调度指挥之用。

如今,作为战略防御的雄镇楼早已褪去曾经的冷峻。在冬日的暖阳下,年轻的母亲带着孩子,上了年纪的老年人在城下悠然踱步,更有游人在此拍摄抖音,欢笑声阵阵传来,成为市民休闲娱乐的好去处。

回首古城垣,他就似一位老者,在历史的烟云中,注目、陪伴着福泉古城。岁月模糊了人们多少记忆,但古城垣沉淀在福泉人心中。

离开福泉时,当地文友赠送了我一套《福泉旅游文化丛书》,告诉我,福泉的沧桑历史、仙迹胜境、民俗节庆,书里都有介绍。我将它摆在办公桌一角,福泉的故事,我要细细品读。(责任编辑/杨倩)