国产穿越喜剧电影的类型模式及其文化心理表征

2021-03-27商凌云

商凌云

主持人语

主持人:赵卫防(中国艺术研究院影视所副所长、中国电影评论学会副会长)

当下中国电影正进入以“质”为主要考量的转型发展时期,在类型美学等艺术表现方面都有新的提升。本栏目的几篇文章在将研讨重点放在类型美学的同时,也力图以全面的视点来观察国产电影新的美学和产业增长点。《国产穿越喜剧电影的类型模式与文化心理表征》《华语魔幻电影的技术崇拜、文化融合与共情匮乏之思》《当下国产喜剧电影的悲剧化表达策略与文化意指》《救赎、新英雄与历史想象——论21世纪以来中国谍战电影的现代变奏》等文具体研究了当下国产片中的喜剧、魔幻、谍战等类型电影,以新的视阈深度诠释了当下国产类型电影的美学创新。《革命历史题材电影共产党人形象的构建逻辑与演变路径》则深度剖析了党史题材文本中共产党员形象的建构议题,对该题材电影研究进行了新的拓展。

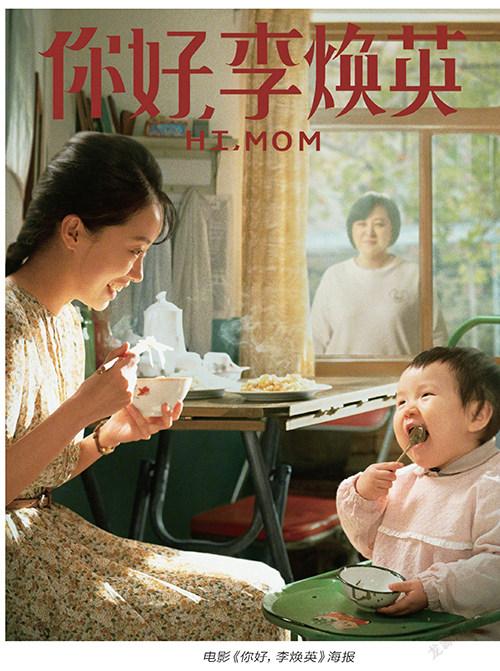

喜剧电影堪称经久不衰的电影样式,其流行性不仅在于表层喜剧性元素的应用和令人发笑的形式,更在于其所蕴含的情感性和文化性内涵,只有那些令人开怀大笑之余还能传达动人情感、有深刻回味余韵的影片才能够获得广泛而持久的生命力。因此,流传于不同时期的喜剧电影也是当时社会心理的别样写照方式,表征了富有时代性的大众文化思想和流行文化特征。作为类型电影的一种,喜剧电影可以融合其他类型元素衍生出亚类型,穿越喜剧便是其中之一,并且由于产生于后现代语境之中,一度呈现为彻底趋避现实的非理性狂欢的特点。但是,在21世纪10年代后,随着内地经济崛起与文化主体意识的增强,无意义的穿越喜剧逐渐失去了文化基础。而从2015年开心麻花将《夏洛特烦恼》搬上银幕之后,相继出现的几部本土制作以时空穿越为题材的喜剧电影,如《乘风破浪》(2017)、《超时空同居》(2018)、《你好,李焕英》(2021)等,都取得了不俗的票房成绩。这些影片之所以受观众喜爱,除了喜剧电影和创作者本身的市场号召力之外,也是因为影片被赋予显见的当代意义和流行的怀旧气息,既轻松愉悦又兼具独特的东方伦常关怀与精神救赎的意味。而从文化意义上来说,影片着力营造的情感归属期待中包含两种文化心理面向,一方面是对传统伦理观的当代价值审视,这是激发情感共鸣的价值共识;另一方面是对集体怀旧氛围的打造,这是出于对消费主义的迎合心态,依然体现出削平深度的特点。

一、“穿越”的当代语境及其与喜剧的化合

“穿越”是当代流行文学和影视领域的一种题材形式,主要描写主人公脱离当下时空进入另一时空后发生的故事,其中主人公所面临的主要情境是时空的改变。从广义上来讲,这种时空变化既可以是未来或过去的人来到当代,也可以是当代人回到过去或去往未来,甚至还可以是虚构的架空朝代、多时空的交叉以及精神上的跨时空,如转世、重生等。这样看来,穿越可涵括的范围非常广泛,古代的神怪小说也可以算是穿越的题材。而当代通俗文化领域中的“穿越”与这些充满寓言色彩的神怪小说在语境上已经有了本质不同,古代灵异小说的灵魂附体建立在对不充分的科学认识基础之上,人依附或臣服于自然与神灵的力量,是前现代社会的典型思想特征。而与当代穿越叙事相伴生的是由现代性导致的种种焦虑和矛盾,并且由于焦虑的建构基础为科学与理性,因此这些穿越充满了后现代的游戏性色彩,以及对科学、理性解构的快感。同时,随着科技的发展,自然与神灵的神秘感早已被祛魅,因此,人的主体性地位受到重视,这便与古代神怪志异产生本质化的区别。

当代穿越题材的叙事基本上体现为两种形式,一种是为了趋避现实,寻求精神慰藉而设置的穿越情节,多是去往过去或其他科技不发达的时空;一种是为了植入科幻想象或宗教哲学探讨而设置的穿越情节,多在未来或其他未知时空之间往返。前者往往是通过借助当代科学历史知识去往古代实现自我发展,后者则是建立在当代科技发展基础之上而作的反思或展望。而无论趋避逃离还是反思批判,都是针对科技和理性而展开的。以此为出发点审视当代大众文化领域穿越题材的兴起,肇始于20世纪六七十年代的发达国家,如日本漫画《哆啦A梦》(1970)、《王家的纹章》(1976,又名《尼罗河女儿》),以及美国电影《时空大挪移》(1960)、《两世奇人》(1979)等都描写了时空穿越。这一时期恰好是后现代主义思潮的萌兴时期,结合作品中初步表现出的游戏性、反深度与解构的方式,也不难看出后现代思潮的深刻影响。引发穿越题材喜剧电影规模性爆发的是20世纪80年代好莱坞科幻喜剧《回到未来》系列(1985—1990),影片的戏仿性特征、戏耍喧闹的游戏性风格都更为突出。后现代思潮盛行的香港电影迅速吸收了这些养分,以更加癫狂的解构戏谑手法将穿越题材喜剧再度风格化,造就了《急冻奇侠》(1989)、《赌侠Ⅱ之上海滩赌圣》(1991)、《群星会》(1992)、《精装难兄难弟》(1997)等大量穿越片。这些影片既不想展现充满奇思妙想的科技伟力,也不想表达深刻的科技伦理或宗教哲学思想,甚至不讲究故事性,而是将后现代的平面化表达、碎片化堆砌、非理性狂欢等特点发挥到极致。这一时期内地也有与香港合拍的穿越喜剧片,如《古今大战秦俑情》(1989)、《大话西游》系列(1994—1995)等,由于基本为香港导演拍摄,因此在一定程度上沿袭了港式的喜剧风格。21世纪之后,内地整体文化环境改善,虽然也有合拍穿越喜剧,如根据港片《急冻奇侠》(1989)改编的《冰封:时空之门》(2012)、《冰封侠:时空行者》(2018),以及影片《超时空救兵》(2012)等,但影片的市场表现一般。当穿越题材喜剧电影再掀高峰时,已经是2015年的内地影片《夏洛特烦恼》了。

在以《夏洛特烦恼》和《你好,李焕英》为代表的内地穿越喜剧电影中,可以看出《回到未来》为它们提供了可供互文的亲情穿越式情境模板,无厘头喜剧风格又为它们提供了在情境中拼贴段子的表现方式。尽管无逻辑的情节、无厘头的台词、夸张的喜剧表演等元素也遭受艺术媚俗的质疑,但不可否认的是,相比差不多同期题材类型一致、表现方式相似的“冰封”系列,这些影片取得受众认同的原因除了营销能力之外,还在于价值意义方面的当代化、本土化改造。可以说,自《夏洛特烦恼》开始,内地穿越题材喜剧抛弃了历史虚无和力图用感官刺激麻醉現实的倾向,以固定的人物模式和稳定的情感套路打造出新的类型特征,使穿越不再是无目的的游荡和对现实的趋避,而是通过对亲情乌托邦的呈现和群体归属感的找寻,完成人到中年的自我修复,其最终目的是回归现实之后的再出发。

二、当代穿越题材喜剧片的类型模式

不同于其他特征鲜明的类型片,电影理论、评论界对喜剧电影类型一直难以概括出一种规范的模式,但都肯定喜剧电影对现实的超越精神。穿越题材在喜剧本身的超越性基础上,又以贴近大众的小人物完成获得了现实意义,以超越时代的思想完成超越自身的穿越题材成为绝佳载体。这种超越性建立在不完满的现实之上,最终完成了对现实的替代或达成某种心理满足。无论是从趋避现实的目的出发,还是从达致心理满足的结局出发,“穿越”都应是一场具有现实性意义的时空之旅。当下受欢迎的穿越题材喜剧电影的现实意义在于,影片舍弃了历史虚无的倾向和无厘头的狂欢,以穿越为名,以喜剧为形,以现实为体,描绘了大众心里所向往的亲情家园。

(一)形象模式:现实性的小人物

类型电影能为受众提供较为固定的心理欣赏图式,是一个“外部形式和基本情感的复合体”。[1]受眾对喜剧的欣赏期待自然是闲暇放松,而穿越题材又可以营造出信息、身份不对等的情境,于是当穿越与喜剧联系在一起,喜剧卖点自然也更强。但是类型电影也是植根于大众文化主潮而生长的,“大众文化的一个根本特点,也是它受到人民欢迎的重要原因,是它与大众日常生活之间的相关性,大众文化可称作‘日常生活的文化’”。[2]当代穿越题材中人物形象的现实性转向,实质上显示了大众对“日常生活化的文化”的回归。

当前,随着我国经济发展和全球化时代的到来,人民的物质文化水平全面提升,西方文化与港台文化逐渐祛魅,内地的文化主体性意识增强,缺乏现实共鸣的喜剧已经不再具备市场活力。因此,当代受众比以往任何时期都更需要贴近日常生活的人物。尽管当下的穿越题材喜剧电影依然不乏夸张色彩,但影片中每一个小人物身上都投射出现代人或多或少正在经历的情感荒漠。《夏洛特烦恼》中的夏洛和《超时空同居》中的谷小焦属于同一类群体,都是碌碌无为的草根阶层,自尊心强又好面子。影片中放大了这些特点,夏洛没有工作却在秋雅的婚礼上炫富,被妻子马冬梅的出现戳穿;谷小焦是手表店店员,看到前情敌却佯装管理层,晚饭时让陆鸣假扮富豪男友一同出席,却因为陆鸣来自1999年而洋相百出。这些人物形象贴近普罗大众的生存状态,使人们在会心一笑的同时也能产生酸楚共情。相比之下,《乘风破浪》中的徐太浪算是一名小有成就的赛车手,但其与《你好,李焕英》中成绩普通的高中生贾小玲一样有着紧张的代际关系,这是当下年轻人都经历过或正在经历的家庭困境,从而为人物形象增添了亲切感。相比20世纪90年代港片中的小人物,这些形象更接地气,也更加真实。其所面对的困境也都是生活化的,而非夸张戏剧化的。

从一定意义上说,后现代思潮反宏大叙事强调的便是个人价值与边缘群体的价值,进而呈现出一幅多元价值观的社会图景。然而,这些影片却选择了亲情伦理的共识价值观,并选取对国家发展有特殊意义的改革开放初期为特定时空,书写共同记忆,从情感模式上来说,这类电影为受众构建了以亲情和年代两个元素为主旨的归属感。

(二)情感模式:亲情乌托邦与集体归属感

国产穿越喜剧侧重于影片的精神慰藉功能,以前的朝代穿越倾向于对不完满现实的替代性满足,而当下几部影片中的穿越则是一场修复心灵之旅。因此,在这些影片中,贴近现实的部分不仅仅是人物形象,还包括穿越行为本身和穿越的意义。巧合的是,几部影片在穿越意义上都选择了伦理亲情的修复,因此其穿越的年代一般为20世纪80年代到21世纪之前的时间段,这便为受众提供了稳定的亲情乌托邦式情感预期和年代共同体的归属心理。

国外的很多穿越影片通常会对穿越进行科学性解释,或通过穿越延伸出对宗教哲学的解读,而我国影片较少注重穿越行为的科学依据和多义探讨,有港式纯粹狂欢性的穿越,也有古代长生药等神秘原因的穿越,总之整体倾向于将穿越做背景化处理。当下的穿越影片则开始追求现实合理性的解释,如《夏洛特烦恼》《乘风破浪》和《你好,李焕英》中的穿越可以被视为梦境、想象,《超时空同居》则是人为制造的时空交叉通道,尽管依然存在一定的逻辑性问题,但从剧情最终复归现实的纬度来看,非理性色彩开始淡化,对现实的态度也由趋避转向迂回面对。影片中人物的活动轨迹遵循“理性现实—感性穿越—理性现实”,这便勾勒出穿越的现实意义——解除现实困境,修复心理创伤,向更好的现实进发。同时,由于人物的现实困境基本为家庭、亲情之困,因此,人物穿越的目的也都体现为伦理亲情的补憾与修复。即便是在以表现夫妻、恋爱关系为主的影片《夏洛特烦恼》和《超时空同居》中,亲情也是不可或缺的情感力量,是人物设定的重要组成部分。此外,观众在跟随剧情穿越的过程中不仅可以收获情感体验,也能在影片营造的年代氛围中找到群体归属感。由于穿越后的年代距离当下并不遥远,大部分受众都能感知到由视听符号唤起的集体记忆,《夏洛特烦恼》中伴随歌曲《公元1997》穿插了与1997年相关的一系列事件,如香港回归、影片《泰坦尼克号》的上映等;《超时空同居》中1999年的回忆撞击来自当时流行的港台文化和前智能手机时代的IC卡电话、小霸王游戏机、搭载Windows98系统的网吧等;《乘风破浪》唤起的是诸如录像厅、歌舞厅的场景性回忆;《你好,李焕英》则是以改革开放初期的流行金曲和电影《庐山恋》等渲染出时代气息。通过这些意指年代集体记忆的影像符号,影片为观众提供了年代共同体的归宿感,这也成为观影体验的另一心理期待,为处于快节奏生活状态中的人们提供另一种精神返乡。无论是人类情感最基础的伦理亲情表达还是对当代人集体回忆的展现,都可以看出当下的穿越题材喜剧对现实的态度不再是趋避和逃离,而是试图纾解现代社会给人们造成的精神压力。

整体而言,自《夏洛特烦恼》开始,穿越题材喜剧电影已经出现明显的风格转向,穿越的情境由古转为今,穿越的人物由戏剧化转为生活化,穿越的形式由随意性转为趋向合理性,穿越的意义由非理性狂欢转为伦理情感的抚慰和集体怀旧的疗愈。这些转变使影片产生新的现实意义,是对倡导官能快感和解构经典的喜剧美学风格的反拨,也是植根于当代本土受众的类型化创新。

三、穿越题材喜剧电影的文化心理表征

电影创作者作为社会化的个体,他们有自己独特的生活经验和知识体系,但也享有共同的文化语境。因此,穿越题材喜剧电影在情感模式上的集体转向,不仅是个体经验的投射,更具有文化表征意义——一方面,影片对亲情乌托邦的打造阐释了我国伦理文化传统的当代价值;另一方面,影片所展示的怀旧情怀也体现出消费主义文化渗透于千禧一代的身份认同之中。

(一)对传统伦理观的自反

穿越题材的最初流行是出于趋避现实的心态,这种心态可以视为现代社会人们对制度理性、科技理性等各种理性压制的反抗,但同时由于对现代文明的认同,人们便产生了穿越之后的作弊心态,想象在虚构的情境中用已经掌握的现代文明提高生存质量。而随着现代性的进一步扩张,理性因素的渗透越来越深入,穿越题材喜剧电影开始由抵抗理性转为复归理性,转而通过重返伦理亲情来寻求归属感。因此,目前的几部穿越题材喜剧电影都采取伦理叙事策略,并整体呈现出对“和合”伦理关系的自反意识——即放弃了以抑制自我为代价而构建的代际“和合”,却保留了人伦交往中由利他性促成的人际关系的“和合”。

伦理是“一定社会的基本人际关系规范及其相应的道德原则”。[3]无论在传统社会还是当代中国,以血脉亲缘组成的家庭伦理关系都是中国社会的基本组织形式。梁漱溟在《中国传统文化要义》中指出中国人是“就家庭关系推广发挥,而以伦理组织社会,消融了个人与团体这两端”。[4]可以说,家庭伦理关系构成了中国所有社会伦理关系架构的最稳固支点,在此基础上延展出情理结合的伦理道德也是中国人相互之间交往的基本准则和基本精神,经过岁月传承,如今也深刻影响着当代人的社会生活和价值判断。而在当代伦理亲情的电影化表述中,尤其不可忽略的是子女一辈对平等、“和合”代际关系的追求,这是由“辈分”所表征的家庭伦理观在当代的转型。我国传统家庭伦理秩序确立的依据是每个人按照不同辈分各司其职,《说文解字》中有“伦,辈也”[5]的解释,可见长幼尊卑的秩序性是传统伦理观的核心内容。在这种伦理观的关照下,被过度演化的孝文化抑制了子女的自主性。由于中国传统文化中的“和合”倾向,代际关系“必须把‘自我’抹杀掉,而摆出处处以向自己下定义的对方为重的姿态”。[6]对下一代来说,这种为了上一代的说法“维持了父权对自己的制约作用”[7],而对上一代来说,这种说法,又意味着“把下一代当作是不能自力更生的人,因此就维持了下一代对自己的依赖感,延续了自己对他们的控制”。[8]而随着现代思想的剧烈变革,传统家庭伦理秩序开始悄然转型,接触互联网较多的一代人有非常强烈的自主意识,他们渴望与父母平等交流。“穿越”使他们可以成为父母的同龄人,从而告别了传统家庭伦理片中塑造父母权威的叙事方式。《乘风破浪》和《你好,李焕英》即是这种“和合”代际关系在当代转型的直接书写。

追求“和合”的关系化社会也有另外一面,即为他人考虑的利他性,对这一面的继承和保留,使得中国文化传统在抵抗功利主义和个人主义方面焕发出光辉的当代价值。中国文化传统中的个人是一个关系的集合体,由个人出发推衍出的关系集合恰如费孝通先生所說的“同心圆”,在这个体系下,人的价值体现在各种关系之中,因此,相互之间负有的责任与义务使中国人有可贵的利他性。正是利他性构成了内地电影的情感书写有别于其他地区电影文化的特点。好莱坞影片《回到未来》中主人公推进父母情感升温的动机是自己的消失,而反观内地影片,《超时空同居》中,陆鸣宁肯令未来功成名就的自己消失,也要救下谷小焦的父亲;《乘风破浪》中,徐太浪明知道父亲阿正入狱会令父子之间产生隔阂,也毅然支持父亲的决定,与之共患难;《你好,李焕英》中,贾晓玲穿越后为了使母亲今后不至于因为自己的不争气而难过,痛下决心撮合母亲与沈光林,这背后的逻辑也是自我牺牲。饶有意味的是,正是由于穿越这一题材和平等的当代代际伦理观,子女与父母成为年龄、地位对等的朋友,才在某种程度上消解了“抹杀自我”式的孝悌观与当代人道主义之间的隔阂。

可以说,自我国迈入现代化发展过程伊始,就注定要面对与现代性相关联的各种文化的冲击,这其中必然包含我国文化传统的转型再生问题。穿越题材本身所具有的时代差异、思维差异、文化差异为新旧更替提供了有趣情境,而喜剧形式的大众性和现实超越性又可以巧妙化解鸿沟,从而具有了表征文化传统转型的潜文本意义。

(二)作为文化商品的“怀旧”

“怀旧发生在一定的社会关系中,特定的情景中,具有社会意义,包括个体怀旧和集体怀旧。前者指在个体身份认同的断裂中建立某种连续,后者即集体身份认同产生的一部分,是对断裂的或由焦虑而产生的事件的共同反应,它同样力图恢复某种集体身份的连续性”。[9]当前几部穿越题材影片不约而同选择20世纪八九十年代作为穿越后的时空,从而将剧中角色的个体怀旧与当代受众的集体怀旧进行对接。由于改革开放后多元文化价值体系的并存,使我国的千禧一代开始寻求以年代共同体建立一种集体身份。而大众文化的勃兴、消费主义的盛行,以及被媒介环境加深的文化记忆,又使“怀旧”成功列席于文化商品之中,成为非常具有市场价值的一种情怀,从而使个体怀旧与集体怀旧的对接具有了明显的商业价值。

社会学中对于世代的研究认为:出生于不同年代的群体享有共同的社会记忆,甚至会形成共同的人格,尤其是自全球化浪潮开始以来,在某些方面还突破了地域性界限,更为普遍。我国以“80后”“90后”等称呼来区分不同年代出生的群体,在美国皮尤研究中心的划分中,对标我国“80后”“90后”群体的世代是“千禧一代”,该机构“将千禧一代定义为出生于1981—1996年的成年人”。[10]当然,这种划分在具体年份上会略有不同,例如“根据美国公共利益研究会(Public Interest Research Groups)的最新定义,美国的‘千禧一代’是指1983年至2000年间出生的一代”。[11]无论如何,上述划分都是出于美国国情,从大体出生年代来说,“千禧一代”基本可以囊括我国从20世纪80年代到2000年前出生的这一群体,故本文采用此表述来统称“80后”和“90后”。

怀旧并不是某一代人的专属心理,然而这些影片的票房成绩和近几年青春文学的IP影响力说明千禧一代更热衷于为共同记忆买单,这是由他们的生长背景所决定的。20世纪八九十年代可谓是当代中国思想文化发展的一个重要时期,由于思想解放,经济发展,各种思潮涌入,大众文化勃兴,社会整体进入一个空前活跃的时期。1992年,邓小平南方讲话之后,社会结构急剧转型,市场经济基本确立,中国进入更加开放的一个阶段,物质生活条件大幅度提升,消费主义思潮盛行。这是千禧一代思想价值体系的确立时期,在多元价值体系中个体主义尘嚣日上,当人们希望寻求某种集体身份时,时代记忆召唤出一种共同体。诚如《怀旧的未来》一书中所言,怀旧是伴随全球化而来的一种“现代病”,当代人身处历史剧变之中,“越来越多的人渴望拥有一种集体记忆的共同体情感,渴望在一个碎片化的世界中获得一种连续性。”[12]与此同时,千禧一代所经历的媒介变化,使他们也有着与父辈完全不同的观影体验。《乘风破浪》中阿正经营的录像厅便是典型代表。媒介播放设施的更新和盗版录像带的传播,使影视作品、流行歌曲可以被反复欣赏,由此形成更为深刻的文化记忆。而消费主义的盛行,又使千禧一代并不吝惜于为大众文化买单,尤其是被经常提及的怀旧“情怀”。从全球范围来看,这也是千禧一代的共性,在大众消费时代,任何具有大众消费潜力的元素都具有商业价值。曾有视频评论家指出迪士尼现在以大量翻拍、重映来贩卖情怀,“指望用这种强烈的怀旧情绪来吸引观众”,[13]也是基于千禧一代被媒介加深的文化记忆和消费潜力。从这个意义上说,近几年我国影视屏幕上充斥的青春片实质上也是这场集体怀旧风潮的产物。热衷于回到20世纪八九十年代穿越题材喜剧电影选择用批量化、碎片式的符号堆积和浪漫化的色调与情节表现年代氛围,其意欲消费集体怀旧心理的意图也更为明显。无论是《你好,李焕英》中20世纪80年代的集体生活和《乘风破浪》中20世纪90年代的小镇青年,还是《夏洛特烦恼》中的流行歌曲和《超时空同居》中通讯工具的变化,都影像化再现了一代人的共同记忆。而笑中含泪的温情喜剧表现,也符合已经长大的千禧一代在这场集体怀旧中一边重温温暖回忆,一边感伤岁月流逝的复杂心绪。

总而言之,当代穿越题材喜剧电影在表征当代国人文化心理方面体现出传统与现代两个面向,传统的一面在于对伦理关系的建设性反思,现代的一面在于对怀旧情怀的批量贩卖,其批量的形式既包括大量影片的同质化意义,也包括在一部影片中使用碎片式影像符号的集中拼接方式。而在全球化流动性加剧的当下,伦理观的呈现和年代感的指涉,都隐约体现出人们对构建具有地域性和时代性特征的民族文化身份的潜在需求,这或许是隐匿于后现代主义中的又一个文化议题。

毋庸置疑,我国电影经历了市场化快速转轨之后,无论在类型化开掘还是工業化探索方面都积累了丰富经验,在此基础上,内地穿越题材喜剧电影也发展出时代化意涵和本土性特色,这些影片既没有西方价值体系中的个人至上观念,也没有经典港式喜剧片的非理性狂欢,而是用更为理性的方式贴近现实,辩证地表达对传统伦理当代价值的自反,浪漫化地为千禧一代营造怀旧氛围。这些充满中国特色的价值内涵也是穿越题材喜剧电影在当代能够赢得受众喜爱的重要原因。诚然,上述优势表明我们现在已经从非理性狂欢的窠臼中跳出,为喜剧内涵注入一定的文化精神,但同时我们也应认识到,当类型固化之后,同质化便可能成为发展的隐忧,当情怀被反复消费后,观众也会产生审美疲劳,并且显然,尽管有取巧的亲情共鸣,但影片意义依然停留在后现代削平深度的浅层表面。或许,未来创作者要思考的是如何跳出地区文化阈限和消费文化打造的舒适圈,用更具未来性的眼光和更广博的胸怀,充分吸收借鉴,大胆突破创新,使穿越之旅既能面向历史,也能遥望未来,使喜剧类型既有情感体验,也有深度思考。

参考文献:

[1]郝建.类型电影教程[M].上海:复旦大学出版,2019:32.

[2]金元浦,陶东风.阐释中国的焦虑——转型时代的文化解读[M].北京:中国国际广播出版社,1999:111.

[3]朱贻庭.伦理学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2011:14.

[4]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2011:77.

[5]陈亦儒编.说文解字[M].北京:研究出版社,2018:232.

[6][7][8][美]孙隆基.中国文化的深层结构[M].北京:中信出版社,2015:173.

[9]李娜.公众史学研究入门[M].北京:北京大学出版社,2019:67.

[10][美]皮尤研究中心.美国政治中的代沟[ J ].国际研究参考,2018(8):9.

[11]王敏.价值趋同与文化存异:中美“千禧一代”大学生对敏感数据的感知对比[ J ].新闻与传播评论,2018,2(71):28.

[12][美]斯维特兰娜·博伊姆.怀旧的未来(导言)[M].杨德友,译.南京:凤凰出版集团/译林出版社,2010(2).

[13]Mathew Kat.迪士尼翻拍不断,最好赶快习惯[EB/OL].冯丰,译.(2019-5-27)[2021-9-3]http://www.fortunechina.com/business/c/2019-05/27/content_335138.htm.