含预制内嵌外围护墙装配式剪力墙结构抗震性能试验研究*

2021-03-26赵德鹏田春雨潘冰洪周晓明

赵德鹏,周 剑,田春雨,潘冰洪,周晓明

(1 华润置地有限公司, 深圳 518057; 2 中国建筑科学研究院有限公司, 北京 100013)

0 引言

目前,外墙采用夹心保温剪力墙的装配式混凝土剪力墙结构住宅中,由于成本控制(控制剪力墙数量)、结构计算需要(增加连梁跨高比、山墙开结构洞)等实际情况,导致外墙中一般存在一定数量的非承重围护墙,一般当抗震设防烈度较高时,非承重墙数量较少,烈度较低时其数量较多。

在传统现浇结构中,非承重围护墙一般采用二次砌筑的形式,而在装配式剪力墙结构中,为符合外围护墙非砌筑并满足装配率的要求等,一般也将这些非承重围护墙预制化,与主体结构构件同时安装及施工。本文将此类非承重墙称为内嵌外围护墙,根据应用方式分为独立式和一体式。

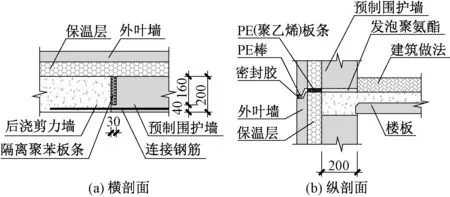

独立式内嵌外围护墙是指夹心保温非承重外围护墙与剪力墙分别独立预制,一般将围护墙与顶部连梁整体预制,并在墙板内通过填充聚苯块等方式以削弱墙板刚度和减轻自重。独立式内嵌外围护墙构件在连梁范围两侧甩出连梁纵筋,左右两侧与剪力墙(一般为现浇边缘构件)采用预留螺栓或钢筋连接,底部采用预留螺栓或钢筋连接(图1(a))。 一体式内嵌外围护墙是指非承重围护墙和剪力墙整体预制,在预制墙板中通过填充聚苯块等方式削弱非承重围护墙刚度及减轻自重,非承重部分设构造分布钢筋,水平钢筋伸入两侧剪力墙,竖向钢筋一般不与下层连接(图1(b))。

图1 内嵌外围护墙构造示意图

预制内嵌外围护墙具有防水、防裂性能好,避免二次作业,缩短施工周期等优点。但这类围护墙与砌体墙明显不同,目前砌体围护墙与主体结构一般采用不脱开(刚性连接)或脱开(柔性连接)的方法,考虑防水、防裂等要求,工程中多采用刚性连接。由于砌体材料自身弹性模量低等原因,因此即使采用刚性连接,砌体围护墙对主体结构抗震性能的影响也不会过大,设计时通过简单的周期折减可以考虑其影响;而内嵌外围护墙材料为混凝土,其刚度大且与主体结构连接强,工程设计时若未考虑或未合理考虑其对主体结构抗震性能的影响,则可能导致结构存在安全隐患。

已有关于非承重墙抗震性能的研究主要集中在砌体填充墙方面。国内外学者对含有砌体填充墙的框架结构进行了比较广泛的研究[1],已有文献主要通过试验方式研究了填充墙对主体结构抗震性能的影响[2-4],并在试验研究的基础上通过理论及计算分析研究了考虑填充墙影响的主体结构设计方法[5-7]。国内规范对砌体填充墙相关的设计方法及抗震措施已有较明确的规定。也有学者对加气混凝土围护墙[8]、轻骨料混凝土填充墙[9]、SIP填充墙板[10]等进行了研究,由于其采用轻质墙体材料,因此对主体结构的影响均相对较小。

对本文研究的这类采用普通混凝土的非承重墙研究还较少[11-12],针对我国目前大力推广的装配式剪力墙结构中常用的内嵌式非承重混凝土墙的研究更是缺乏。

为给预制内嵌外围护墙的工程应用提供依据,笔者进行了结构抗震试验研究和计算分析研究工作[13]。本文为试验研究部分,共进行了4片两层足尺墙体试件的拟静力试验,研究了围护墙对试件承载能力、刚度、变形能力等性能的影响,对比分析了围护墙与结构连接构造的影响,最后进行总结并提出设计建议。

1 试验概况

1.1 试件设计

以包含内嵌外围护墙的局部外墙为试验对象,采用两种目前实际工程中常用的连接构造做法,一种为独立式,另一种为一体式。此外本文在上述做法的基础上提出一种优化构造,采用优化构造将会显著弱化围护墙与结构墙的连接,实际上更倾向于柔性连接,目标为在保证围护墙对结构抗震性能影响不大的同时保证建筑防水、防裂等使用功能。围护墙与结构构件的连接构造描述见表1,其中优化构造如图2所示。

图2 围护墙与结构构件优化连接构造示意图

通过对实际工程进行调查、统计,选取独立式和一体式内嵌外围护墙共有的且数量相对较多的窗侧墙形式进行试验研究。

围护墙与结构构件连接构造 表1

试件基本信息见表2,共4个试件,包括含3种构造围护墙的试件及1个无围护墙的对比试件。试件混凝土强度等级为C30,设计轴压比为0.3,对应一般工程中不设置约束边缘构件的最大轴压比,可基本代表装配式剪力墙结构中预制剪力墙轴压比的上限值。试件按两层设计,以更准确地反映内嵌围护墙对结构墙体和连梁的影响。

试件基本信息 表2

每个试件均由两层墙板装配而成,试件的形式及主要尺寸如图3所示。对试件N1和N3,为模拟结构墙后浇且方便制作试件,结构墙部分也在工厂制作,但在围护墙预制成型后再浇筑,最后作为整块墙板在实验室进行装配。

图3 试件示意图

实际工程中外墙为夹心保温构造,由于外叶墙对内叶墙影响很小,因此试验时仅取内叶墙(含结构墙和围护墙)为试验对象。层高取2.8m,墙厚取200mm,连梁高度取450mm,该尺寸可代表住宅剪力墙结构中的一般尺寸。试件中结构墙肢长度取600mm,此值较小,主要考虑墙肢较长时,试验承载力较高,对加载设备要求高,且墙肢较短时围护墙影响更大,可代表工程中的不利情况。

按照“强墙肢弱连梁、强剪弱弯”的设计原则及参考实际工程确定试件配筋:结构墙肢纵筋采用614,箍筋采用8@200;连梁上下纵筋采用216,箍筋采用8@100。

围护墙厚度同结构构件,均为200mm,但内部填充聚苯块,聚苯块距离混凝土表面100mm,距离结构构件50mm,相邻聚苯块的净距为100mm。填充用聚苯块厚100mm,沿围护墙厚度居中设置。围护墙内设置构造钢筋,对独立式构造和优化构造,窗侧墙部分设置10纵筋和8箍筋,窗下墙部分设置8竖向箍筋和水平分布筋;对一体式构造,窗侧墙部分设置8竖向分布筋、10竖向洞边加强筋和8水平分布筋,窗下墙部分设置8竖向分布筋和水平分布筋。

预制墙肢上下层采用目前工程中应用最为广泛的套筒灌浆连接。

1.2 材料性能

试件混凝土立方体抗压强度实测值 表3

试件钢筋强度实测值 表4

1.3 加载及量测方案

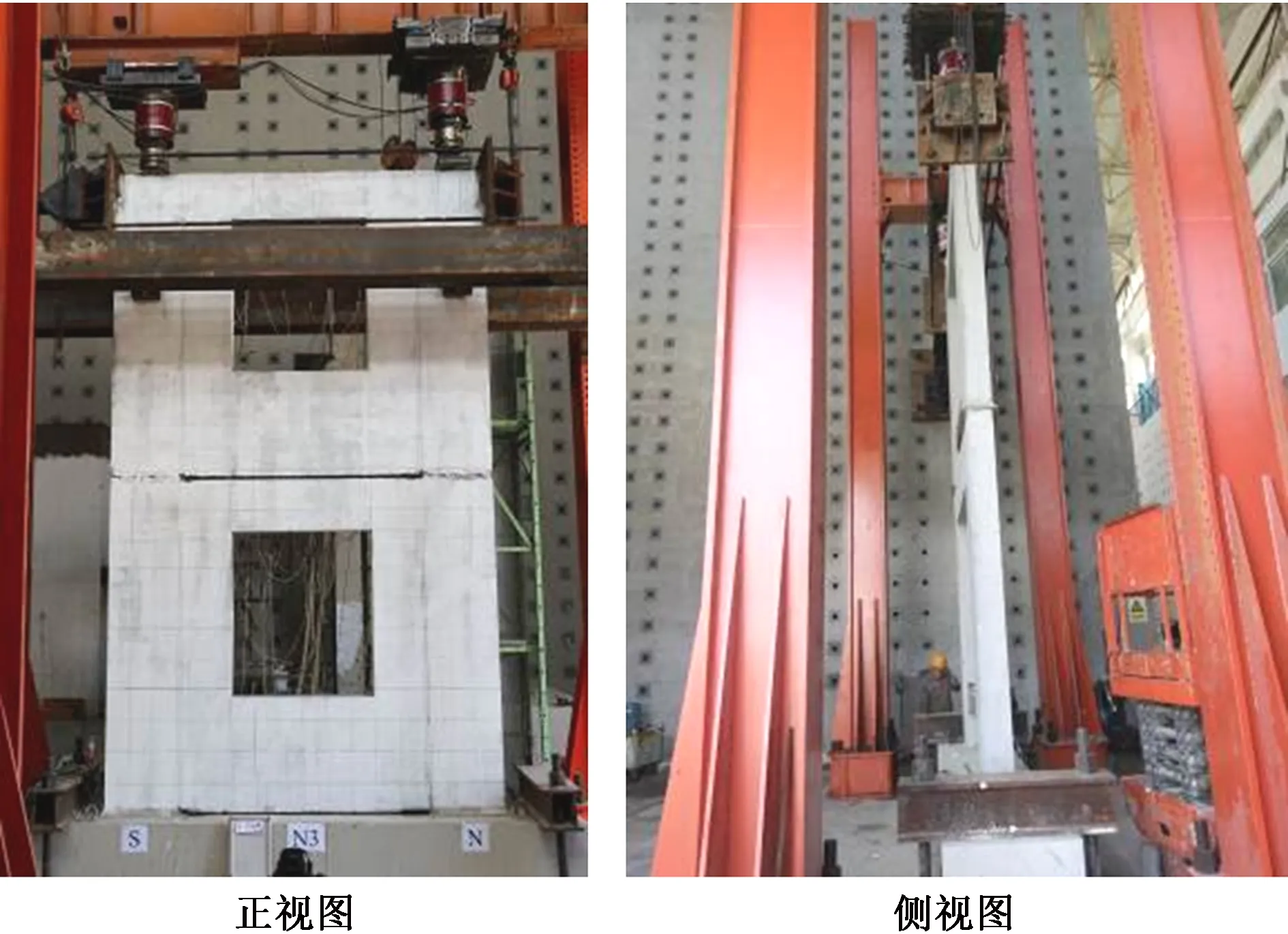

试验加载装置照片如图4所示。试件地梁通过压梁及锚栓固定于地面,试验时在恒定竖向荷载作用下施加水平低周反复荷载。竖向荷载通过门架和竖向千斤顶施加,千斤顶与加载门架之间设置滑板,保持竖向千斤顶可以随着试件水平移动。水平荷载通过电液伺服作动器及反力墙施加。由于两层试件高度较高,在试件中上部两侧设置侧向限位钢梁,防止试件在试验过程中发生扭转、失稳。

图4 试验加载装置照片

加载时,首先在试件顶部施加固定的轴压力,然后在侧面施加往复水平荷载。试验轴压力根据实测混凝土抗压强度确定,即将实测得到的试块立方体抗压强度作为混凝土立方体抗压强度标准值,按《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)[14]得到轴心抗压强度设计值fc,则单侧试验轴压力N=ndbwhwfc/1.2,设计轴压比nd为0.3,单侧结构墙肢截面宽度bw=200mm,截面高度hw=600mm。经计算,由于各试件强度差异较小,N统一取为520kN,对应的结构墙肢试验轴压比nt=N/(0.76fcubwhw)=0.156。

对试件N0和N3,轴压力N的作用中心点位于结构墙肢中心;对试件N1和N2,N的作用中心点位于结构墙和围护墙共同组成的截面的形心,经计算形心距端部485mm;水平荷载F的作用中心点距地梁顶高度为5 450mm(图3)。

原则上按顶点位移角θ控制施加水平荷载,具体的位移角加载级别θ=1/2 000,1/1 000,1/660,1/500,1/300,1/200,1/150,1/100,1/75,1/60,1/50,1/40,1/30。加载时,在墙肢或连梁纵筋屈服前,每级荷载循环一次,屈服后循环两次。当试件的水平荷载下降至其峰值的85%以下或试件破坏严重,混凝土大量压碎剥落,轴压力无法维持时停止加载。

试件南北放置,水平加载时由南向北为推向,反之为拉向,试验时先推后拉,规定推向荷载为正。

试验量测的主要内容包括:1)试件顶部施加的轴压力和水平荷载;2)试件二层顶部及一层顶部的水平位移,墙肢底部水平滑移,围护墙与结构墙相接处相对位移;3)结构墙纵筋应变,连梁纵筋及箍筋应变,围护墙主要钢筋应变,连接螺栓或钢筋应变。

试验过程中的力、位移及应变数据由采集仪器及控制软件进行实时采集和记录。典型试件的应变测点布置和位移测点布置如图5所示。

图5 试件N1测点布置图

2 试验过程及现象

2.1 试件破坏过程

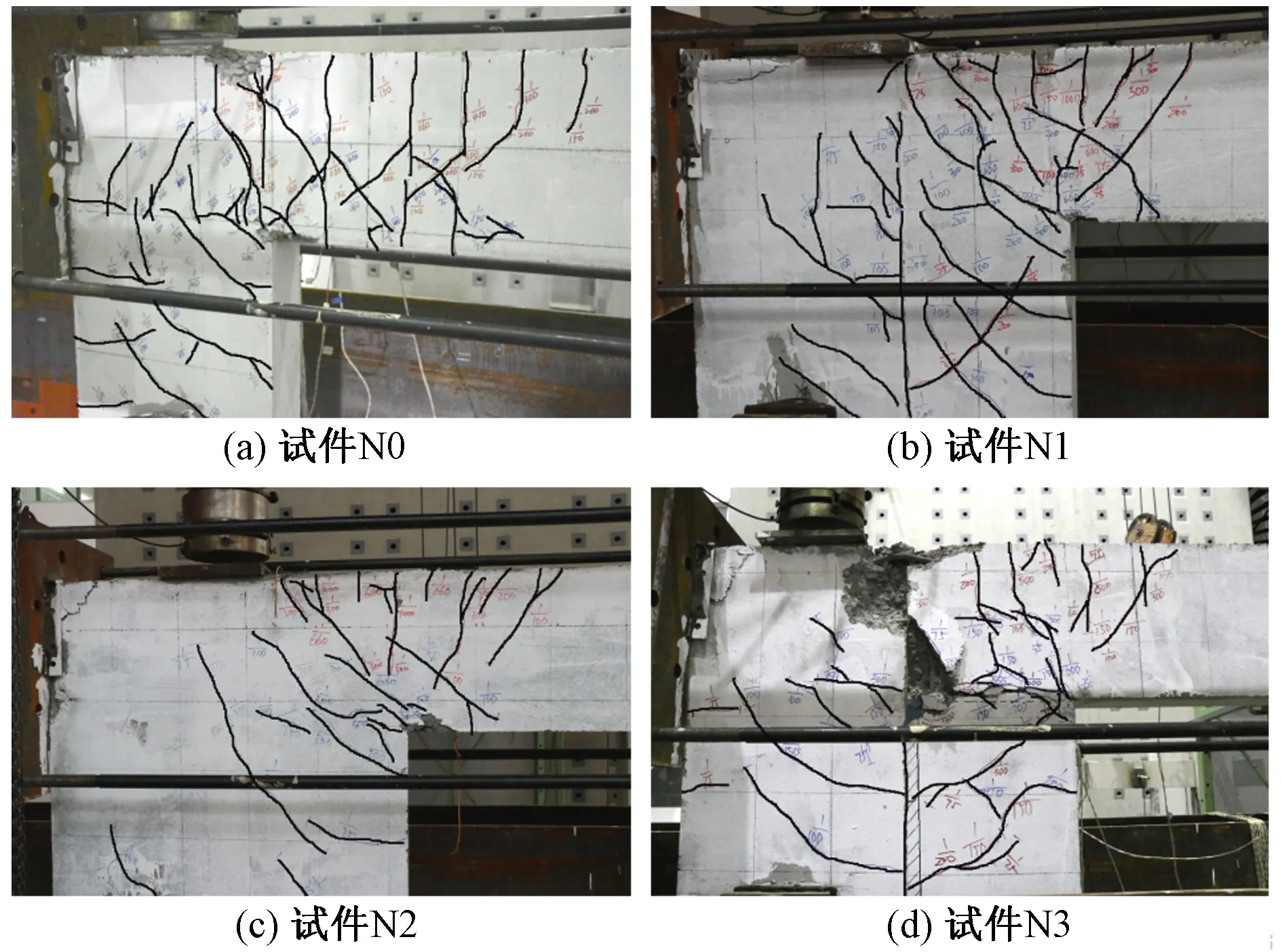

各试件的破坏过程如图6~9所示,主要试验现象描述见表5。

试验现象描述 表5

图6 试件N0破坏过程

图7 试件N1破坏过程

图8 试件N2破坏过程

图9 试件N3破坏过程

2.2 试验现象分析

通过对比各试件在θ=1/2 000,1/1 000时的裂缝开展情况,分析试件在正常使用状况和多遇地震作用下的破坏情况。θ=1/2 000,1/1 000时,各试件墙肢及连梁的最大裂缝宽度为0.2~0.25mm,相对较小,可满足正常使用要求。但对于独立式试件N1和一体式试件N2,其围护墙洞角处竖向裂缝或斜裂缝的裂缝宽度较大,θ=1/2 000时最大裂缝宽度达到0.3~0.4mm,θ=1/1 000时最大裂缝宽度最大裂缝宽度为0.45~0.5mm。针对此情况,建议在围护墙洞口角部配置洞口加强斜筋,以抑制裂缝过早发生和扩展。

由于各试件试验结束时的位移角不同,此处统一取θ=1/50时的状态对各试件的破坏形态进行对比分析。

对结构墙肢及围护墙(图10),试件N0两侧墙肢独立受力,均为压弯破坏。试件N1和N2均表现为两侧墙肢整体受力,墙肢和围护墙整体受力,其中试件N1由于存在竖向接缝,墙肢裂缝和围护墙裂缝不连续,且后期接缝开裂严重后,两侧墙肢开始独立受力,而试件N2墙肢和围护墙自始至终整体受力。试件N3由于竖向接缝开裂,墙肢和围护墙独立受力。各试件围护墙裂缝主要集中于洞角处。

图10 试件结构墙肢及围护墙破坏情况

对一层连梁及二层窗下墙(图11),试件N0连梁受弯破坏。试件N1,N2均表现为连梁与窗下墙共同受力,最终发生弯剪破坏,不同之处在于试件N1由于二层后浇段与窗下墙接缝开裂,使得连梁与后浇段整体受力,以受弯破坏为主,窗下墙斜裂缝与连梁斜裂缝不连续,以受剪破坏为主;试件N2连梁与窗下墙不受接缝影响,自始至终整体受力破坏,以受剪破坏为主。试件N3连梁与窗下墙独立受力,连梁裂缝集中于端部,以斜裂缝为主,且裂缝范围大于试件N1。

图11 试件一层连梁及窗下墙破坏情况

对二层连梁(图12),试件N0连梁受弯破坏。试件N1,N2,N3梁端受窗侧墙影响,上部斜裂缝均指向洞角,下部斜裂缝指向外侧,且裂缝范围与试件N0基本一致,区别在于试件N3连梁与窗侧墙相接处出现水平裂缝并使得连梁与窗侧墙断开。

图12 试件二层连梁破坏情况

3 试验结果及分析

3.1 水平荷载-位移曲线及承载能力

各试件水平荷载-位移滞回曲线如图13所示。

图13 各试件水平荷载-位移滞回曲线

由图13可知,试件N0滞回曲线呈弓形,但捏拢程度不大,试件主要发生压弯破坏。试件N1,N2,N3滞回曲线整体呈反S形,捏拢程度大,表明试件中剪应力较大。试件N0滞回曲线最饱满,试件N1和N2滞回曲线形状接近,试件N1更饱满一些,试件N3受竖向接缝的影响反S形特征最突出。

各试件骨架曲线对比如图14所示。由图14可知,从上升段来看,试件N0刚度最小,试件N1,N2刚度接近,均远大于试件N0,试件N3居中。从承载力来看,试件N1,N2接近,均远大于试件N0,试件N3居中。各试件荷载达到峰值时的位移相差不大。从下降段来看,试件N0和N3均很平缓,承载力基本未下降或下降很少,而试件N1和N2下降段很陡,荷载达到峰值后迅速下降,试件变形能力和延性较差,其中试件N2下降段最陡。

图14 各试件水平荷载-位移骨架曲线

试件在主要受力状态时的水平荷载统计见表6。试件屈服点统一按能量等值法[15]确定,峰值点即水平荷载最大点,极限点取水平荷载下降至峰值荷载的85%时的对应点或加载结束前最后一个加载级第1次循环的最大荷载点。由表6可知,对屈服荷载,试件N2>N1>N3>N0,试件N2,N1,N3屈服荷载分别为试件N0的2.3,2.2,1.5倍;对峰值荷载,试件N2>N1>N3>N0,试件N2,N1,N3峰值荷载分别为试件N0的2.3,2.2,1.4倍。通过对比可知,各试件屈服荷载约为峰值荷载的0.80~0.90倍,极限荷载约为峰值荷载的0.85~0.99倍。

试件不同状态的水平荷载 表6

3.2 刚度

各试件在受力过程中的割线刚度可由水平荷载与位移的比值确定,各试件割线刚度随顶点水平位移的退化曲线如图15所示。各试件推拉平均割线刚度K及刚度退化系数γ(各加载级刚度与θ=1/2 000时刚度之比)见表7。

图15 各试件割线刚度退化曲线

试件平均割线刚度K及退化系数γ 表7

由图15及表7可知,各试件割线刚度试件N2>N1>N3>N0,其中试件N1和N2相差不大。对θ=1/2 000时的试件平均割线刚度,试件N2,N1,N3分别为试件N0的3.5,2.8,1.6倍。可见,围护墙对主体结构刚度影响很大,优化构造试件刚度比未优化时降低了43%。对刚度退化速度,试件N2退化速度最快,试件N3退化速度最慢,试件N0和N1退化速度相差不大。

3.3 变形能力

试件在主要受力状态时的顶点水平位移及位移延性系数统计见表8。由表8可知:1)各试件极限位移角为1/70~1/30,均达到1/120以上,达到规范对剪力墙结构在罕遇地震下层间位移角的要求。2)各试件极限位移角试件N0=N3>N1>N2,试件N2,N1分别为试件N0的0.43,0.58倍。可见,围护墙的存在明显减小了试件的变形能力,优化构造试件的变形能力与无围护墙试件相当。3)各试件位移延性系数试件N3>N1>N0>N2,结合极限位移角可知试件N3的变形能力和延性均大于试件N0,N1的变形能力,且延性大于试件N2。

试件不同状态的水平位移及延性系数 表8

3.4 接缝相对位移

针对承载力最大的试件N2和围护墙底部未连接的试件N3,加载过程中试件底部接缝处墙肢相对于地梁的水平相对位移与试件顶点水平荷载F的关系曲线如图16所示,图中Δh-S,Δh-N分别为试件一层南侧结构墙肢和北侧结构墙肢底部中点处相对地梁的水平相对位移。

图16 试件底部水平接缝相对位移与水平荷载关系曲线

由图16可知,对于一体式试件N2,南侧测点滑移在推向荷载达到峰值时达到最大值1.8mm,为此时试件顶点水平位移70.3mm的2.6%;北侧测点滑移在拉向荷载达到峰值时达到最大值0.9mm,为此时试件顶点水平位移50.3mm的1.8%。

对于优化构造试件N3,南侧测点滑移在拉向位移角θ=1/30时(荷载已过峰值但未明显下降)达到最大值2.8mm,为此时试件顶点水平位移186.6mm的1.5%;北侧测点滑移在推向位移角θ=1/50时(荷载为峰值前一级,与峰值相差很小)达到最大值2.6mm,为此时试件顶点水平位移108.8mm的2.4%。

因此,底部接缝连接可靠,水平滑移相对顶点位移很小,对试件的整体受力性能影响可忽略不计。

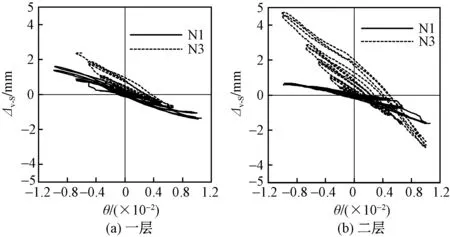

针对独立式试件N1和优化构造试件N3,存在后浇结构墙肢与预制围护墙(含连梁)的竖向接缝,接缝两侧墙体的竖向相对错动位移随顶点位移角θ的变化曲线对比如图17所示,图中取试件一层和二层南侧接缝进行对比,Δv-S为试件南侧竖向接缝相对错动位移。

图17 试件竖向接缝相对位移曲线对比

由图17可知,各试件竖向接缝两侧随加载出现上下错动位移且位移值越来越大;相同位移角下试件N3的竖向错动位移明显大于试件N1。

4 结论与建议

4.1 结论

(1)无围护墙试件N0表现为典型的压弯破坏。独立式试件N1和一体式试件N2表现为连梁及窗下墙共同弯剪破坏,围护墙洞角混凝土压溃。优化构造试件N3表现为围护墙底部与墙肢相接处、一层连梁与墙肢相接处混凝土发生局压破坏,一层墙底及二层连梁端部压溃。

(2)对墙肢及围护墙破坏形态,试件N1和N2均表现为带洞口墙整体受力,墙肢和围护墙共同受力。试件N3由于竖向接缝开裂,墙肢和围护墙独立受力。各试件围护墙裂缝主要集中于洞角处。

(3)对一层连梁及二层窗下墙破坏形态,试件N0连梁受弯破坏;试件N1和N2均表现为连梁与窗下墙共同发生弯剪破坏;试件N3连梁与窗下墙独立受力,连梁裂缝集中于端部,以斜裂缝为主,且裂缝范围大于试件N1。

(4)对于独立式试件N1和一体式试件N2,其围护墙洞角处竖向裂缝或斜裂缝的裂缝宽度较大,θ=1/2 000时最大裂缝宽度达到0.3~0.4mm,θ=1/1 000时为0.45~0.5mm。

(5)对承载能力,试件N2>N1>N3>N0,试件N2,N1,N3分别为试件N0的2.3,2.2,1.4倍。各试件基本符合峰值荷载越大,峰值位移越小的规律,试件N3峰值位移相对偏大。

(6)围护墙对主体结构刚度影响很大,θ=1/2 000时各试件的平均割线刚度,试件N2,N1,N3分别为试件N0的3.5,2.8,1.6倍。优化构造试件刚度比未优化时降低了43%。

(7)各试件极限位移角为1/70~1/30,均大于剪力墙结构在罕遇地震下层间位移角的规范限值1/120。围护墙的存在明显减小了试件的变形能力,试件N2,N1的极限位移角分别为试件N0的0.43,0.58倍。优化构造试件的变形能力与无围护墙试件相当。

4.2 建议

(1)在整体结构分析中应合理地考虑围护墙对结构刚度的影响,必要时应建立包含围护墙的模型进行精细分析和设计。

(2)建议工程中采用优化构造,以减小围护墙对结构的影响。

(3)对于本文研究的窗侧墙形式,当采用独立式或一体式构造时,窗侧围护墙在窗台处边缘构件箍筋应加密;对于任意跨高比的梁,纵筋应通长设置,箍筋应全长加密。

(4)建议在围护墙洞口角部配置洞口加强斜筋,以抑制裂缝过早发生和扩展。