临南地区扭张构造形成机制及其控藏作用

2021-03-25王东晔

王东晔

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015)

形成于区域伸展背景的陆相断陷盆地是中国东部最具代表性的含油气盆地,盆地伸展拉张过程中往往伴随着不同程度的走滑运动,“张”与“扭”的相对强弱决定了断陷盆地的油气分布,走滑作用和扭张构造的研究成为近年来中国东部断陷盆地研究的重要领域[1-3]。临南地区位于渤海湾盆地济阳坳陷惠民凹陷的西南部,勘探面积约为1 800 km2,已发现临盘、商河、玉皇庙、临南、曲堤和江家店等6个油田,是胜利油区重要的增储阵地。临南地区是中国东部一个典型的扭张型断陷盆地,发育临商、夏口两大帚状断裂体系,整个地区具有构造扭张、分割性强、多物源体系的特点,平面上临商和夏口2个扭张构造呈共轭菱形分布,中间夹持研究区主要的生油洼陷——临南洼陷[4-8]。从目前的勘探发现来看,临南地区已探明的石油地质储量多富集在扭张构造带上,油气分布明显受扭张构造系统控制。以往对临南地区的研究主要集中在断层的发育特征及其对油气成藏的控制作用方面,往往将拉张和走滑割裂开来考虑,针对拉张断层发育特征及控藏作用阐述较多,对走滑构造发育偏重宏观认识总结,而对扭张构造形成机制、扭张活动的定量研究、扭张控砂及控藏作用等方面涉及相对较少,缺乏系统认识,成为制约临南地区下一步油气勘探的关键问题。笔者通过对临南地区扭张构造进行系统研究,揭示了扭张构造形成机制,建立了扭张构造定量表征方法,明确了扭张构造对储层发育和油气成藏的控制作用,以期为该区下步勘探方向优选提供支撑。

1 扭张构造形成机制

1.1 扭张构造特征

临南地区具有复杂的地质结构和独特的构造样式,且前古近纪断陷期与古近纪的地质结构和构造特征迥异[9-10]。研究区剖面上多为大型半地堑盆地背景上叠合多个复杂的垒堑结构,平面上不同地质体存在不同变形方式,表现为张性或扭性,构造样式多发育以帚状为特色的扭张断裂系统,沿拉张方向延伸的构造调节断层大量发育。依据应力场“扭、张”性质不同,可以划分为扭张构造发育区、弱扭张构造发育区和拉张构造发育区(图1)。

扭张构造发育区 主要受2 条主控断层夹持,但断层差异性活动造成主控断层下降盘块体差异性活动,或在同一主控断层的走向转折处产生扭动构造脊和扭动沟槽。扭张构造发育区构造样式表现为中间多发育花状构造,两侧为断阶带,且断层倾向方向相反,走向上中间发育近南北走滑调节断层,两侧为近东西向雁列分布的拉张断层。

弱扭张构造发育区 主要表现在临商和夏口两大主干断裂的各自撒开端,临商断层向东撒开,夏口断层向西撒开,这些区域是“扭”动力的释放处,撒开端方向由“扭”向“张”过渡。构造样式为多级主控断裂共存,主控断裂为平行式东西走向,呈阶梯式,次级断裂为平行式南北走向,二者呈棋盘状叠合。

拉张构造发育区 主要表现在走向近东西或北东东向的主控断层下降盘一侧,与区域拉张应力场相垂直,断层以拉张为主,在断层下降盘一侧产生调节断层。该构造发育区的构造样式以Y字型或多级Y 字型剖面组合样式为主,次级断层走向与主断层近平行或小角度相交,次级断层之间呈近东西向平行展布。

图1 临南地区不同构造发育区平面分布及剖面构造样式Fig.1 Plane distribution and sections of different tectonic structures in Linnan area

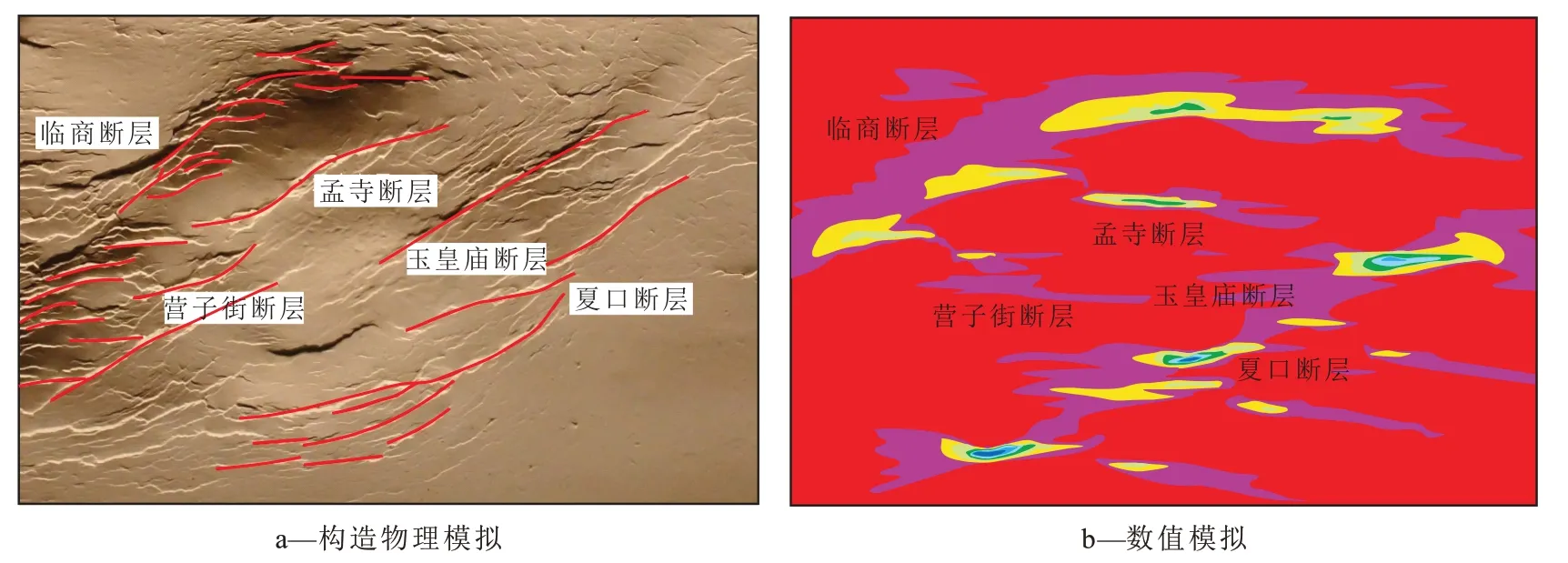

1.2 扭张构造成因

断陷盆地形成之前,多存在一系列基底断层,这些基底断层是地壳内的薄弱带,在古近纪断陷盆地发育期的南北向拉张区域伸展背景下,优势走向的基底断层首先复活,从而影响盆地内的断裂系统及相应的沉降与沉积格局[11-12]。通过区域动力学背景、基底结构、扭张构造样式、物理及数值模拟等研究认为,临南地区形成于伸展性动力学背景下的斜向拉伸运动,由于复活的基底断层走向斜交于区域拉伸方向,从而使断裂表现出走滑与正断2 种性质的运动特征(图2)。前古近纪发育北北东、北东东与北西向3 组基底断层,其中北北东向左行平移断层形成于晚侏罗世,北东东向基底断层是北北东向左行平移断层旁侧派生的逆冲断层,北西向基底断层形成于中三叠世印支期。通过周边盆地实测正断层擦痕和反演的应力场结果表明,古近纪为近南北向的区域伸展应力状态,这些基底断层与区域应力方向斜交,在古近纪复活过程中处于斜向拉张状态而呈扭张性活动,同时北东东向断层呈现出连续断开或雁列正断等显著特征,是基底断层复活的典型模式,处于这些复活基底断层之间的近南北向断层多属于调节断层或变换断层。

2 扭张构造定量表征

区域拉张方向的准确确定和基底断裂的精细解析是扭张构造定量表征尤其是走滑运动评价是否准确的前提。运用新生张性正断层伸展方向、调节断层走向、露头区正断层擦痕应力场反演、实测地应力等方法,可以确定区域拉张方向;运用三维地震资料构造解析、伴生和派生断层分布特征分析,进而可以确定基底断层分布。

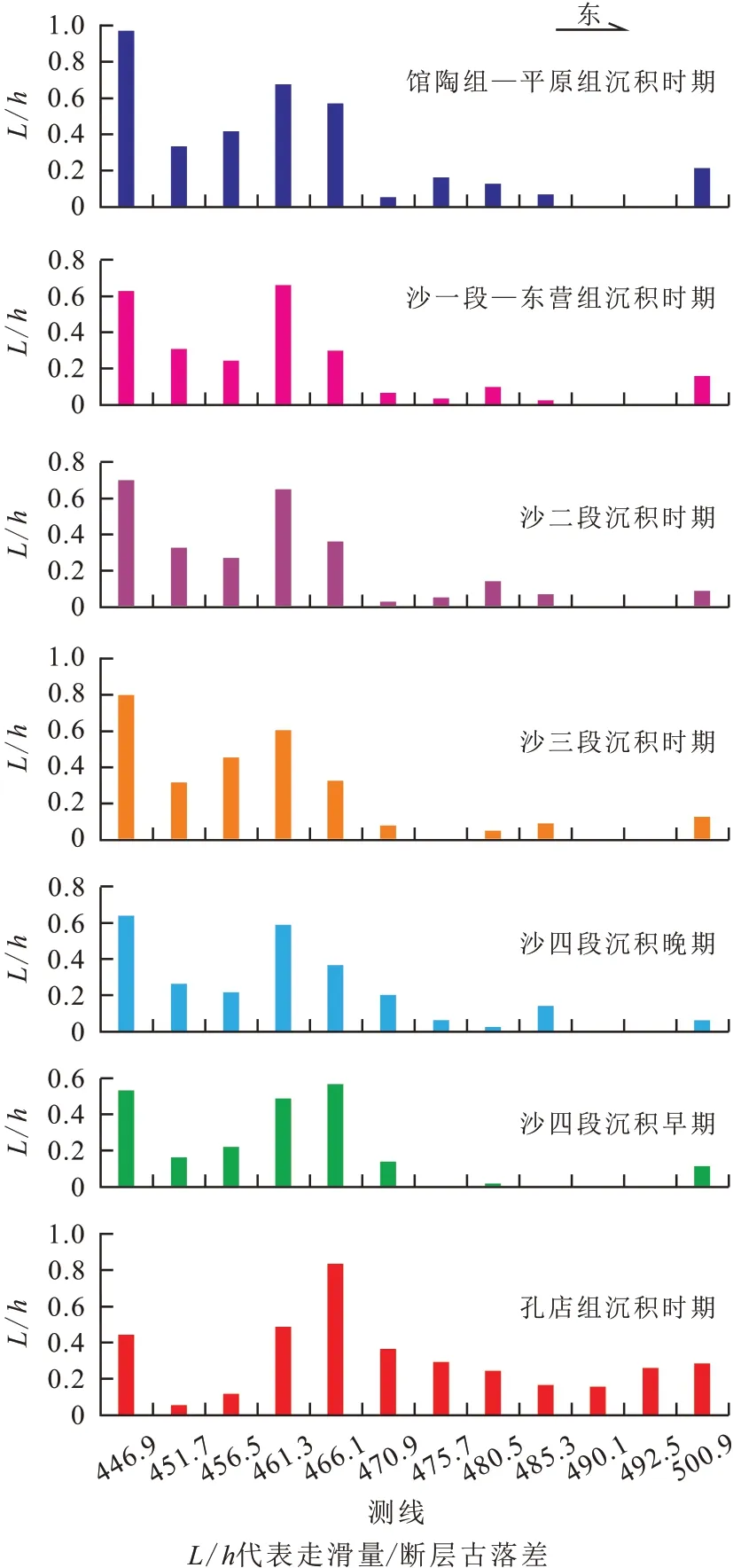

扭张构造的运动学特征主要表现为三维运动,即水平伸展、垂向块断运动和侧向走滑运动,三者在扭张构造活动中是相伴而生的,前人很少将三者作为有机整体来开展定量研究。笔者基于扭张作用的三维运动,建立了相应的定量表征方法:一是运用构造平衡剖面技术定量表征伸展量和伸展率;二是利用断层生长指数、古落差、断层活动速率等参数表征垂向块断运动的强弱;三是通过断面视倾角(α)、断层走向与拉张方向夹角(θ)和古落差(h)等参数求取走向滑距,定量表征走滑运动强弱(走滑量为古落差与断面视倾角的余切、断层走向与拉张方向夹角的正弦三者的乘积)。

通过定量计算水平伸展率、断层古落差、走滑量等参数,明确了临南地区不同时期扭张构造的发育演化特征。临南地区伸展率时空上均具有明显波状变化的特征,其变化与扭张强弱和构造转换有关;垂向运动表现为不同地质单元显著的差异升降运动,控制多凸多洼的构造格局、古地貌背景、多物源沉积体系和储层差异性发育;走滑伴随着整个断陷盆地发育期,走滑运动呈波状变化,强走滑作用对应临南洼陷主裂陷期;临南地区走滑运动强烈,但仍以拉张作用占主导。通过计算走滑量/断层古落差,可以表征不同时期扭张活动的相对强弱,研究区扭张活动强度最大接近1,平均约为0.4(图3)。

3 扭张构造对储层发育的控制作用

图2 临南地区典型帚状断裂体系构造物理模拟和数值模拟Fig.2 Physical and numerical simulation of typical broom-shaped fault system in Linnan area

图3 临南地区典型断裂走滑量/断层古落差变化Fig.3 Strike slip/paleo-drop variation of typical faults in Linnan area

扭张断裂活动对储层发育具有明显的控制作用,扭张作用形成的强分割、差异沉降的古地貌背景决定了多物源体系的沉积成岩差异性。扭张作用下断裂幕式活动的时空差异性控制了地质结构演化与多旋回、多物源沉积体系分布,同沉积断裂的扭张性质影响物源入湖方式,扭性较强的同沉积断裂控制斜列式沉积体系入湖,张性同沉积断裂控制直列式的沉积充填。扭张盆地层序充填与断裂幕式活动密切相关,边界断裂不同周期的幕式活动控制不同级别的层序发育,每一个幕式活动周期内,断层的生长速率变化控制基准面旋回的周期性,从而影响砂体的发育和分布。受边界断层、扭张应力场的影响,临商、夏口帚状断裂体系存在很大的不同。根据断层性质和古沉积坡度,可划分为3 类斜坡控砂模式,相应的沉积相类型由弱进积三角洲向强进积三角洲过渡(图4)。

稳定沉降缓坡模式 主要发育在帚状扭张构造撒开端,以双丰三角洲体系为代表。断层活动相对较弱,地形坡度较小,浅水区域较广,控砂机制表现为基准面频繁震荡控制砂体分布。三角洲进积作用较弱,平原相发育,岩性组合以薄砂、薄泥频繁互层为主,可形成大量“断层切香肠”式的河道砂岩性-构造圈闭和“断层+砂体侧向尖灭”的河口坝构造-岩性圈闭。

同沉积断坡模式 主要发育在帚状扭张构造收敛端,以江家店—瓦屋体系为代表。有一条或多条持续活动的大型同沉积断层控制沉积坡折和湖岸线,控砂机制表现为同生坡折控制砂体分布,三角洲进积作用较强,断坡控制三角洲前缘砂体发育,岩性总体呈厚砂、薄泥的交互组合,隐蔽圈闭以“断层+砂体侧向尖灭”的河口坝构造-岩性圈闭为主。

持续迁移下陷缓坡模式 主要发育在同沉积断裂带控制的侧向持续下陷区,以盘河—基山体系为代表。湖水相对较深,断裂带差异活动导致的可容空间持续侧向迁移控制了砂体展布,三角洲多期进积过程中伴随较强的侧积迁移作用,岩性总体呈厚砂、厚泥、多旋回交互组合,可形成多个砂体侧向尖灭带,以发育大型断层-岩性圈闭为典型特征。

4 扭张构造对油气成藏的控制作用

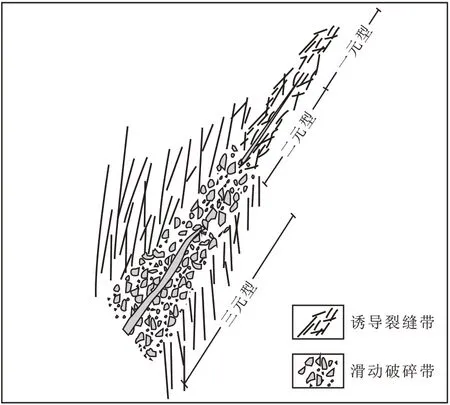

4.1 断裂带结构模式

随着断裂规模、走滑强度、埋藏深度的增大,断裂带结构越来越复杂[13-14]。按照走滑活动强弱,断裂带结构可划分为4类:①三元型结构模式,以发育上、下盘诱导裂缝带、滑动破碎带(断层泥)为特征;②二元型结构模式,以发育上、下盘诱导裂缝带为特征,滑动破碎带不发育;③一元型结构模式,主要发育单一盘诱导裂缝带,滑动破碎带与另一盘诱导裂缝带不发育;④无结构型,仅可识别出断点,诱导裂缝带和滑动破碎带均不发育(图5)。

断裂带结构差异性主要受扭张断裂活动强度影响,临南地区三元型结构的断裂主要为走滑活动较强的一、二级断裂,主要发育在扭张强度大、走滑量大于40 m 的区域,二元型和一元型结构的断层主要为走滑活动强度中等的三、四级断层,四级以下的“毛毛”断层多为无结构型断层(图6)。此外,大断层深层结构大多数发育比较完整,浅层结构则相对简单。

4.2 油气藏分布序列

图4 不同扭张构造斜坡控砂模式Fig.4 Slope sand control modes of different transtensional structures

图5 不同断裂带结构模式Fig.5 Internal structural patterns of different fault zones

临南地区油气平面上呈环带状分布,从洼陷中心向外,依次可分出内环带(洼陷带江家店岩性油藏分布区)、中环带(临商扭张断裂带及夏口扭张断裂带构造油藏环带、构造-岩性油藏环带)和外环带(曲堤断阶岩性-构造油藏、地层油藏环带)。临南地区已发现的油气储量以构造油藏占绝大部分,其次是构造-岩性油藏[15-18]。构造油藏中又以断块类油 藏为主,含油断块宽度平均为436 m,最大为1 031 m,各砂组油水间互,均具有独立的油水界面。自洼陷带向北部、南部扭张断裂带,油藏类型、储层特征呈现有规律的变化,油藏空间分布呈现一定的序列[19-21]。洼陷带以席状砂、浊积岩等构成的岩性油气藏为主,扭张断裂带为三角洲前缘分流河道、河口坝等构成的构造油气藏和构造-岩性油气藏,向南过渡到曲堤地垒,发育地层不整合油气藏。

图6 断裂带结构类型与走滑量、埋深的关系Fig.6 Relationships of internal structures of fault zones with strike slip and buried depth

4.3 油气差异富集模式

油气富集成藏主要受断层输导与封闭的耦合作用所控制[22-26]。临南地区扭张断裂性质、形态、结构、活动强度、期次与油气成藏富集密切相关,断裂带结构差异性影响了断层输导性能,具有三元型、二元型结构的断裂带,断层泥及诱导裂缝带发育,侧向封闭性好,垂向输导能力强;具有一元型或无结构型的断裂带,断层泥及诱导裂缝带不发育,垂向封闭性好,侧向输导能力强。根据夏503 井岩心观察,沙三段下亚段3 372.00~3 402.83 m,进尺为30.83 m,心长为30.71 m,收获率为99.6%,断面深度约为3 401.6 m,断面结构特征十分明显,断层泥厚度约为0.6 m。从岩心的扫描电镜分析发现,断层泥的方解石、白云石、重晶石等呈网状分布,正是由于这个原因堵塞了孔隙,并造成喉道显著变小,喉道半径、渗透率约降低1个数量级,岩石排驱压力显著增大,此外从测井响应特征上看,相比较正常砂岩,断层泥自然电位幅度变小,声波时差变小,反映物性变差。由于断层泥与正常储层间存在较大排驱压力差异,从而能封堵一定高度的油藏。通过理论计算表明,断层泥可封堵约40 m 左右的油柱高度,这同临南地区广泛发育的“窄油条、短毛牙刷式”的油气藏相符合,同时也可解释一些砂地比高达70%地区断层封堵成藏的现象。

扭张断裂活动强度越大,活动时间持续越长,断裂活动结束时间越晚,油气运移通道越通畅,与之相关圈闭的含油层系越多。受不同扭张构造发育带的影响,在不同构造部位油气聚集成藏有明显的差异性。通过深入研究临南地区不同构造单元油气分布特征及成藏要素配置关系,认为扭张构造与烃源岩发育差异造成不同地区生烃和资源潜力“贫富不均”[27-29]。在扭张构造发育区,主要位于临南地区中央高砂地比的扭张断裂带,主干扭张断层直接沟通油源,活动持续时间长,分支断层构成垂向输导网络,断裂带结构以三元型、二元型为主,油气垂向运移通畅,侧向可形成断层泥封堵,油气沿多级断裂垂向运移,油气运移动力与封闭层毛管压力之间达到动态平衡而形成油气聚集,主要形成多层系富集的层状断块油藏,含油层系多、油气丰度高,从深层到浅层呈“多层楼”含油(图7)。在弱扭张构造发育带,主要位于临南地区的斜坡部位,断裂带多为二元型和一元型结构,垂向输导能力相对较差,油气沿阶梯状断层和骨架砂体侧向运移为主,在运移路径上的地层、构造等类型圈闭聚集成藏。临南地区洼陷带扭张构造基本不发育,三角洲砂体包裹于深湖相成熟烃源岩之中,洼陷带沙三段压力系数为1.1~1.5,异常压力的存在成为成藏期主要油气运聚动力,油气富集受烃源岩超压和有效储层的控制,主要形成自生自储型岩性油藏,高压区可形成大面积叠合连片的岩性油藏。

图7 扭张断裂带结构及动态平衡成藏模式Fig.7 Structure of transtensional fault zone and dynamic equilibrium mode of accumulation

5 结论

临南地区发育以“帚状”为特色的扭张断裂系统,依据应力场“扭、张”性质不同,可以划分为扭张构造发育区、弱扭张构造发育区和拉张构造发育区。基于研究区基底结构、扭张构造样式、物理及数值模拟等,认为临南地区由于复活的基底断层走向斜交于区域拉伸方向,从而形成扭张构造体系。通过计算走滑量/断层古落差,明确了孔店组—平原组不同沉积时期扭张构造活动强弱,最大接近1,平均为0.4。

根据断层性质和古沉积坡度,划分为3 种斜坡控砂模式,控制形成不同的圈闭类型,稳定沉降缓坡主要发育河道砂岩性-构造圈闭和河口坝构造-岩性圈闭,同沉积断坡主要发育河口坝构造-岩性圈闭,持续迁移下陷缓坡主要发育大型断层-岩性圈闭。

自洼陷带向北部、南部扭张断裂带,油藏呈现有序分布规律,基于断裂带结构模式,建立了扭张断裂带动态平衡成藏、斜坡带侧向运聚成藏、洼陷带自生自储成藏等不同构造单元油气差异成藏模式。