微生物采油技术研究进展与发展趋势

2021-03-25汪卫东

汪卫东

(1.中国石化胜利油田分公司石油工程技术研究院,山东东营 257000;2.中国石化微生物采油重点实验室,山东东营 257000)

1926 年,微生物采油技术(Microbial Enhanced Oil Recovery,简称MEOR)设想就已提出,但早期发展十分缓慢,主要有两方面原因:一是当时没有较强的技术需求。微生物采油技术提出时,世界大部分油田都处于一次采油或二次采油初期阶段,至20世纪八九十年代也只有极少数油田开始三次采油,且主要是在中国。而当三次采油技术启动应用时,化学驱技术以其机理单一、明确而快速形成工业化规模,占据了三次采油的主要阵地。二是微生物采油技术机理较为复杂,其代谢产物几乎具备了所有提高采收率的功能,但对微生物在油藏中的功能表达和群落演化难以准确认识及控制,所以,该项技术一直处于试验阶段。

近十几年来微生物采油技术进入快速发展时期,同样也存在两方面原因:一是对微生物采油技术需求在逐渐增加。进入“十二五”之后,化学驱现场应用效果在逐渐变差,其较适用的Ⅰ类、Ⅱ类油藏已基本完成了现场实施,剩下的Ⅲ类、Ⅳ类油藏主要是高温、高盐断块油藏,化学驱技术难以适应[1],而新的接替技术目前尚未形成,微生物采油技术因其有一定的研究和应用基础重新得到广泛重视。二是微生物学科本身的发展推动了微生物采油技术的进步。近十几年来,基于16S rRNA 基因分析技术特别是高通量基因测序的迅速发展,使油藏微生物群落结构的全面认识得到极大的提高,代谢组学和合成微生物技术的发展使油藏环境中微生物群落结构和功能的控制成为可能,这将直接提高微生物采油技术的实施效果和成功率。

中国微生物采油技术的发展在世界范围内处于领先地位。由于中国东部油田在“九五”期间就已进入三次采油阶段,客观需求推动了化学驱和微生物驱技术的快速发展,特别是大量的现场试验为技术的发展提供了丰富的原始数据。同时,从“九五”开始,国家科技部就开始组织力量持续攻关研究,在基础研究和现场试验等方面均取得了巨大的进步,至今,技术水平和现场应用规模均领先于其他石油生产国。

1 国外MEOR研究进展

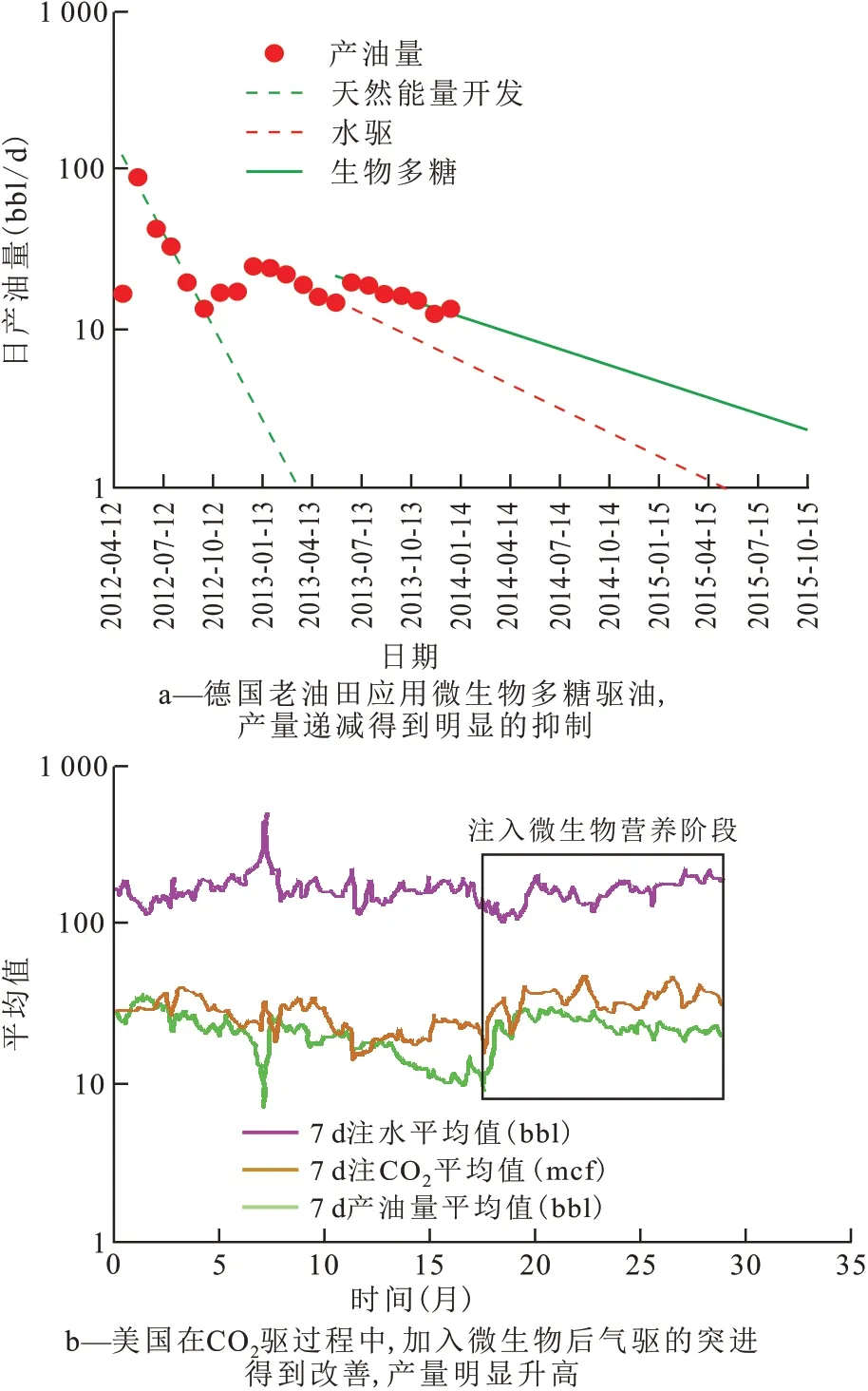

近十年来多个国家一直开展微生物采油技术研究和现场试验,包括美国,俄罗斯、德国、沙特、阿曼、阿塞拜疆、印尼等。研究内容涉及微生物采油机理、微生物驱油物理模拟及数值模拟、利用营养激活油藏中内源微生物、生物表面活性剂、生物多糖、微生物降低原油黏度和界面张力、以及现场试验等[2-8]。其中德国的研究主要有以下几方面进展:①证明油井井口取样微生物分析结果与井底密封取样分析结果基本一致,因此,井口取样分析结果可以代表油藏中的微生物群落结构信息[9]。②从细菌细胞水平解析了微生物对原油的趋向性,证明了微生物能主动向原油移动,富集于油水界面,提高微生物对原油的作用效果[10]。③岩心物理模拟实验证明微生物采油主要机理包括选择性封堵、乳化、产气及改善油水相流度比等[11],并在物理模拟基础上形成了微生物采油的数学模型[12]。④开展了生物表面活性剂和生物多糖的驱油应用研究,在德国北部老油田的高温高盐油藏现场试验提高产量25%,增产操作成本为25~35$/bbl(图1a)[13]。⑤在Wintershall 老油田开展了微生物吞吐试验,为微生物驱油实施奠定了基础[14]。

图1 国外微生物采油现场试验Fig.1 Field trials of MEOR abroad

阿曼的微生物采油研究包括:利用微生物降解作用开采稠油[15];在高温高盐油藏应用生物表面活性剂驱油[16];应用普鲁兰多糖提高稠油开采效果[17]。

美国的微生物采油研究一直没有中断,近年来,加利福尼亚大学研究了通过微生物作用引起油藏中矿化沉淀,实现选择性封堵作用[18];密西西比州立大学针对气驱指进的问题,研发了高温下(115 ℃)微生物的封堵技术应用于CO2驱,并在Lit⁃tle Creek 油田成功应用(图1b)[19];得克萨斯大学奥斯汀分校研究了微生物原位产生生物表面活性剂,并通过数值模拟预测提高采收率可以达到10%~15%[20]。

美国有多个微生物采油专业公司,主要有Titan Oil Recovery Inc.,Glori Energy 和杜邦公司,这三家公司先后与BP,Total 和Shell 等石油公司合作,开展微生物采油的现场试验与应用[21],近几年又出现了Transworld 公司,不仅从事微生物采油,同时也开展微生物采煤相关技术服务。Titan Oil Recovery Inc.公司在美国和加拿大实施了大量的现场试验和应用,该公司分析了其实施效果明显的11 个区块,这些见效区块含水率都为75%~90%,其中含水率高、渗透率高的区块增油效果较差;随着油藏温度的升高,原油产量呈增加的趋势,当温度超过90 ℃,驱油效果变差;原油重度都在15°API(相对密度为0.97)以上,试验区块中随原油重度的升高,增油量逐渐增加,说明原油的黏度越低越有利于微生物驱油,该公司微生物采油技术成本为6~15$/bbl[22]。

Glori Energy 公司于2012 年与北海Statoil 公司合作,针对美国水驱老油田探索低成本开发技术,研发了内源微生物驱技术,现场试验提高原油产量19%~32%,含水率降低10%以上[23]。美国杜邦公司也开展了外源微生物驱油现场试验,其中有个试验区块17 口油井中有15 口出现了含水率下降的趋势,含水率在试验阶段下降了5%,产量提高了15%~20%,同时,硫酸盐还原菌也得到有效抑制[24]。

20 世纪微生物采油技术主要以“地下法”为主,近十几年“地面法”也受到关注。地下法是向油藏中注入外源微生物或只注入营养激活油藏中的内源微生物,其机理主要是依靠微生物在油藏中形成生物膜引起堵塞,从而提高水驱波及体积,也有的是依靠微生物产生生物表面活性物质和生物气的作用,乳化原油、改善油水界面和岩石表面润湿性。地面法应用微生物在地面生产代谢产物用作驱油剂,近两年较多的研究集中在生物聚合物和生物表面活性剂的研发方面。生物聚合物由于具有较好的耐温和耐盐性能(耐盐可达50 000 mg/L)[25],可应用于不适合化学驱的油藏;生物表面活性剂的研究也一直没有中断,关注较多的是脂肽,因为脂肽在较低的浓度下具有较强的作用效果,可以替代现有的化学表面活性剂[26]。地面法应用的驱油剂是微生物的代谢产物,可被生物降解,既环保又没有产出液处理问题,随着微生物代谢产率的提高和地面发酵成本的降低[27],其应用规模正在不断扩大。

2 中国MEOR研究进展

中国微生物采油技术起步于20 世纪60 年代,发展于90 年代后期。国家科技部先后支持了“九五”国家重点科技攻关课题“微生物驱油探索研究”、“十五”国家重点科技攻关计划“极端微生物石油开采技术研究”、以及“十二五”国家高技术研究发展计划(“863”计划)重点项目“内源微生物采油技术研究”,推动了微生物采油技术理论研究和现场试验的快速发展,尤其是在项目研究过程中,增强了高校、研究院所与油田企业的密切合作。近十几年主要在以下几方面取得显著的进展。

2.1 油藏微生物群落的认识

在进行微生物采油研究过程中,首先必须要了解油藏中微生物群落的结构和功能,前期主要从油井井口取样,以培养法分析其中的微生物组成,但是,长期以来,不能确定井口取样分析结果是否能真实反映油藏中的微生物群落信息。

2.1.1 解决了微生物样品处理问题

油井井口取样方式及样品处理会直接影响分析结果。油井井口都在野外露天环境,取样过程很容易受到污染,同时,样品从油井向实验室运输需要一段时间,样品放置时间过长,其中的微生物组成会发生变化,从而会影响测试结果。另外,通过滤膜收集水样中的微生物前,为了防止滤膜的堵塞,需先分离油水相,该过程也可能造成水相中微生物的流失。为此,胜利油田经过多次反复试验,优化了现场取样方式和样品处理标准流程。在高通量基因测序前的样品处理过程中,对油藏采出液室温放置5 d 内的微生物群落结构以及连续5 d 独立取样的同一油井水样间的微生物群落结构进行比较。研究发现,样品室内放置0~5 d 过程中,细菌和古菌群落结构中的优势菌群没有发生明显改变,但是细菌和古菌的多样性存在逐渐减少的趋势,其中古菌多样性的变化比细菌更为明显。研究还发现,同一口油井连续5 d 独立取样的样品间,细菌和古菌群落结构中的优势菌群也没有发生较大的变化,与室内放置样品的优势菌属一致[28]。说明油藏采出液室温放置短期内优势菌群结构具有稳定性,一次取样的油水井样品具有阶段代表性,该研究结果为高通量测序技术在油藏微生物群落结构解析中的应用提供了重要的理论支撑。

2.1.2 完善了样品分析方法

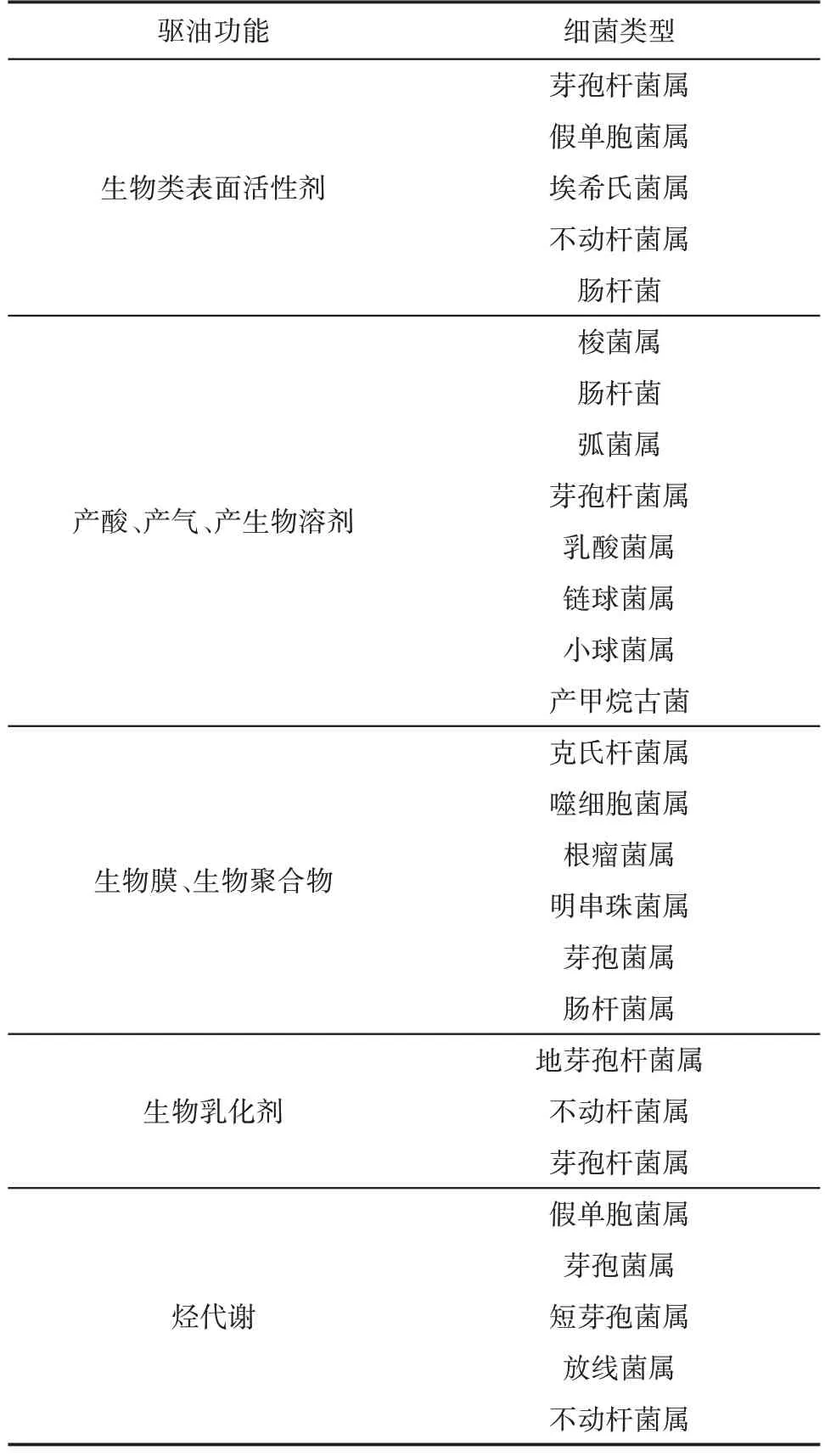

油藏是一个极端环境,其中存在的微生物多为极端微生物,由于环境中只有不到1%的微生物可以实现室内培养,所以,常规的培养分析无法获得准确的油藏微生物群落信息,近十几年来,基于16S rRNA 的分子微生物分析方法日臻完善[29],并很快应用到微生物采油技术研究领域,包括变性梯度凝胶电泳(DGGE)、末端限制性片段长度分析(TFRLP)和高通量测序(High-throughput sequencing)等技术[30],“十二五”期间,胜利油田、新疆油田、北京大学、南开大学和华东理工大学对中国温度为30~90 ℃的各类油藏进行了广泛的普查,发现不同油藏中微生物组成存在较大差异,但在不同的油藏中也存在共有的“核心微生物组”,多数的核心微生物具有采油潜力(表1)。

表1 油藏中常见的具有驱油功能的微生物Table1 Common microorganisms with oil displacement function in oil reservoirs

2.2 微生物采油机理的认识

微生物采油机理复杂多样,几乎涵盖了提高采收率的所有机理,通过微生物在油藏中的生长代谢作用,既能提高洗油效率,也能扩大水驱波及体积,还可以通过产生生物气,提高地层压力(能量)[31],机理的复杂性给实际应用带来不少困惑。早期认为微生物通过降解原油中的石蜡大分子,降低原油黏度或凝点,后来的研究证实这不是微生物采油的主导机理。近二十年的研究和试验结果表明,微生物采油机理虽然复杂,但在具体应用时仅有一至两方面机理占主导,其他方面的机理作用贡献极小,无论是油井吞吐还是微生物驱油,目前公认的主导机理是乳化降黏及产气增能,前者是通过微生物在地下产生生物表面活性物质实现原油乳化,启动不能流动的残余油,同时改变润湿性,降低原油流动阻力;后者是通过产气微生物产生CO2,N2,CH4等生物气补充地层能量,同时生物气产生时对流体的扰动作用也可大幅度提高乳化效率[32]。目前有关微生物在油藏中利用碳水化合物发酵生热的采油机理还没有相关的研究,理论计算在厌氧环境中,微生物通过生长产热可提高液体温度20 ℃左右,虽然与热采相比升温幅度不大,但在有其他采油机理作用的同时,温度升高20 ℃可能会显著提高整体驱油效率,有关微生物在油藏中生热的作用贡献还有待进一步研究。

2.3 微生物采油物理模拟和数值模拟的研究

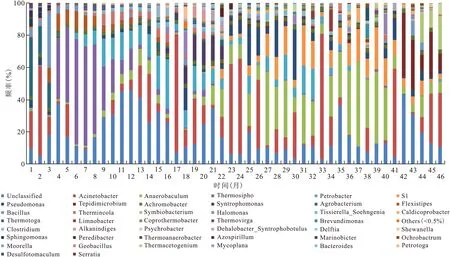

与化学驱相比,微生物采油的特点就是微生物在油藏驱替过程中不断地发生变化,所以,在物理模拟研究时,近年来发展的趋势是向长岩心方向发展,目的是让微生物在岩心中停留更长的时间,同时,结合高通量测序及荧光定量PCR 技术定量描述物理模拟驱出液菌群结构、多样性指数及驱油功能细菌浓度的动态变化规律,并分析生物特征动态变化规律与含水率变化之间的对应关系。大量的物理模拟实验结果表明,多轮次段塞激活剂注入后,内源菌群呈现连续动态演替变化,菌群结构趋于简单化,多样性指数逐渐降低,在时间尺度上存在明显的好氧、兼性及厌氧驱油功能菌的激活规律,厌氧产甲烷古菌激活时整个代谢链被启动,驱油效率最高[33]。同时还证实油藏内源微生物的好氧、厌氧空间接替分布规律[34],岩心前端主要存在一些好氧类的产生物表面活性剂类微生物如假单胞菌属,岩心中段主要存在兼性和厌氧类的微生物如地芽孢杆菌和厌氧杆菌属,岩心末端主要分布严格厌氧类细菌和产甲烷古菌(图2)。除了长岩心物理模拟实验外,三维物理模拟和微观物理模拟实验也正在进行,这些研究结果将为微生物采油数值模拟和工艺的优化提供理论支撑。

图2 长岩心(1 800×Φ380 mm)微生物驱油物理模拟试验产出液微生物群落分析结果Fig.2 Analysis results of microbial community in produced fluid of physical simulation experiment on long core(1 800×Φ380 mm)microbial flooding

目前的微生物采油数值模拟研究已建立了能全面反映微生物驱油过程的三维三相六组分数学模型,模型涉及的组分有油、气、水、微生物、营养物以及代谢产物,并综合考虑了微生物生长/死亡、营养消耗、产物生成、化学趋向性、对流扩散、油相黏度降低、吸附、解吸附以及油-水界面张力变化等特性。数值模拟研究发现,在微生物作用下提高原油采收率最高可以达到24.53%[35],但目前对油藏条件下微生物生长代谢规律、微生物采油机理等认知仍存在较大的局限性,现有的微生物采油数学模型还无法为该技术的现场应用提供准确、有效的支撑。

3 现场试验与应用

微生物采油应用工艺主要包括单井吞吐和微生物驱,在具体工艺上有较多的改进。单井吞吐的改进主要是注入总量和注入配方,以前单井吞吐主要是向油井注入菌液和/或营养,主要目标是解决近井地带的有机和无机堵塞,注入量只有几十方,一般不超过一百方,关井时间一周左右。而现在要解决的不仅是近井地带,而是油井的井控储层体积,所以,注入量增加到几百方甚至上千方,关井时间延长到几个月,让微生物在油藏中与残余油充分作用;注入的体系主要是微生物菌液和营养,有时复合少量化学降黏剂或气体(CO2或N2),增加地层能量,扩大微生物在油藏中的作用范围,提高微生物吞吐的总体效果,这种吞吐工艺比较适用于常规稠油(地层原油黏度为100~500 mPa·s)油藏,效果好的一个轮次能增产1 000~2 000 t[36],中国每年约处理400~600口井。一些多轮次蒸汽吞吐的稠油油井也正在尝试应用微生物吞吐技术延长其经济寿命。目前微生物吞吐的成功率仍然不高,仅为70%左右。

微生物驱油技术已在不同的油藏进行试验,从早期的外源微生物驱发展到目前3 种工艺,即外源微生物驱、内源微生物驱和微生物制剂驱。新的趋势表明,无论是外源微生物驱还是内源微生物驱,都需要注入营养,而且是含碳、氮、磷的有机营养,微生物可以快速利用这些营养产生有利驱油的代谢产物,从而提高驱油效果。2010 年以来,中国已有40多个区块实施微生物驱,主要有胜利、华北、克拉玛依、大庆和长庆等油田。胜利油田有5 个区块正在进行微生物驱油试验,均为水驱稠油高含水区块,其中沾3 区块油藏温度为63 ℃,渗透率为682 mD,地层原油黏度为1 885 mPa·s,截至2019 年底,累积增油量为6.13×104t,阶段提高采收率3.13%[37]。辛68 区块为高温高盐深层稠油区块,不适合于化学驱,油层温度为89~93 ℃,产出水矿化度为55 920 mg/L,平均渗透率为813 mD,地层原油黏度为321 mPa·s,截至2019年底,试验区累积增油量为9 891 t,提高采收率2.52%[38],目前胜利油田正在一些水驱稠油的断块油藏扩大微生物驱规模。

大庆油田主要在外围低渗透油藏和聚合物驱后油藏开展微生物驱试验。其中南二区东部聚合物驱后的水驱区块实施了内源微生物驱油现场试验,4口采油井最高增油量为13.4 t/d,综合含水率最低下降2.2%,表明聚合物驱后油藏仍然可以采用内源微生物驱油技术进一步提高原油采收率。2009年在外围低渗透油田开展了2 注10 采微生物驱矿场试验,累积增油量为1.45×104t。之后又开展了9注24 采扩大试验,已有15 口生产井含水率明显下降,产油量上升41.6%[39]。

华北油田针对其储层非均质性强,平面、层间矛盾突出问题,将微生物驱与凝胶结合,以调驱扩大微生物工作液的波及体积,提高微生物凝胶组合驱效果。2007 年在巴19、巴51 断块探索微生物凝胶组合驱技术的适应性,2010 年推广至巴38、巴48等断块,累积增油量为26.14×104t[40]。

克拉玛依油田油藏温度较低,油藏内源微生物种类丰富,具有开展微生物驱油的物质基础,但另一方面由于适应该温度范围的微生物种类繁多,驱油功能菌定向激活难度大。该油田先后在六中区和七中区开展了微生物驱油试验,其中七中区克上组砾岩油藏油层温度为37 ℃,渗透率为123 mD,地层原油黏度为5.55 mPa·s,综合含水率为88.6%,采出程度为41.2%,在这样高的采出程度下,实施微生物驱油后,累积增油量为3.93×104t,阶段提高采收率达到5.46%[41]。

长庆油田在冯66-72、盘33-21 和王16-5 井组等低渗透油藏开展了微生物驱现场试验,并在王46-035 和西25-15 等区块开展了微生物解堵试验,均取得明显的增油效果[42]。近两年来又在6个区块开展了微生物活化水驱,将回注水在地面进行生化处理,然后直接注入地下实现微生物驱油,已初步见效,正准备扩大试验区。

2018年统计结果表明,中国共有25个区块正在实施微生物驱油,累积增油量超过80×104t,试验区块数量与十年前相比有明显的增加趋势,表明该技术具有较广的油藏适应范围(表2)。

4 面临的问题

尽管微生物采油在单井吞吐和微生物驱油现场试验中均见到增油或提高采收率的效果,但在工业应用过程中仍然存在不少问题,影响了该技术的大规模推广应用。

近年来高通量测序技术的应用证实油藏中存在大量未知的微生物,该技术虽然能准确高效地解析油藏中微生物生态结构,但未知的微生物占有较大比例,且广泛分布于各种类型的油藏中,这些微生物的分类及功能仍不清楚,在实施微生物采油过程中一定会有影响。

与化学驱相比,微生物驱增产和含水率下降的幅度普遍较小,且变化缓慢,这主要是因为微生物在地下生长代谢需要一个过程,而且其生长代谢存在极限值,这个极限值是微生物本身的生理特性,不会因为增加细菌和营养的注入量、注入浓度而突破,在一定时间段内微生物的作用存在极限值,但可通过延长作用时间提高最终的效果。所以,微生物提高采油速度幅度有限,但可提高最终采收率,理论上认为同一油藏可多次实施微生物驱油。

表2 部分国内微生物驱油试验区块油藏条件及试验效果Table2 Reservoir conditions and trial results of some MEOR projects in China

现有的微生物采油工艺还需进一步优化。由于目前仍没有较完善的微生物采油数学模型,所以微生物和营养物的用量、使用浓度以及注入速度等关键工艺参数难以优化,多数实施方案是以物理模拟实验结果和现场经验为依据,所以,并没有充分发挥微生物的作用优势,需要建立微生物对残余油的作用与微生物生长代谢两者之间的关系模型。

在确定营养配方时,一直存在选择有机营养还是无机营养的争论。中国多数现场使用有机营养,希望微生物能在地下尽快生长繁殖,尽快见到增产效果。而无机营养只提供无机盐,微生物只能利用石油烃作为原始碳源,生长代谢速度慢,见效迟缓。但有机营养成本也要高得多,所以,需要研发成本更低的有机碳源和氮源的营养体系。

经过长期水驱和化学驱的油藏,进一步提高采收率难度越来越大,单项技术很难奏效。在实施微生物采油过程中也需要一些配套技术,特别是堵调技术,这样才能最大限度地发挥微生物采油技术优势,只要不影响微生物的生长繁殖,也可复合其他类型驱油注剂,包括液体或气体,以达到与微生物的协同作用,提高整体采油效果。

5 发展趋势

微生物采油技术在中国经过二十多年的发展,整体技术水平已领先于国外,主要是因为中国有大量的油藏已进入三次采油阶段,而可供选择的提高采收率技术并不多。内源微生物驱从单纯的注入基本营养广泛激活向油藏微生物生态定向调控方向发展,理论上认为除了一些低渗透油藏(渗透率小于10 mD,微生物无法进入),或原油在油藏条件下不能流动的稠油油藏,其他油藏均可实施微生物采油,其中低于100 ℃的油藏可实施内源或外源微生物采油,而高于100 ℃的油藏可实施微生物制剂驱油。微生物采油技术在未来主要有三个发展趋势。

微生物稠油冷采技术。中国普通稠油储量占有较大比例,热采成本高,水驱效果不理想,而微生物可以通过乳化、产气作用启动不能流动的残余油,实现地层原油黏度为100~500 mPa·s 的普通稠油的微生物冷采。

微生物采油的地面法将进入一个快速发展阶段。广义的微生物采油技术包括地面法,即在地面生产生物多糖和生物表面活性剂用于驱油,一方面是化学驱在Ⅰ类、Ⅱ类油藏的推广已接近尾声,剩下的Ⅲ类、Ⅳ油藏均为高温高盐油藏,化学驱难以适应,而生物多糖和生物表面活性剂在耐温、耐盐方面有明显的优势,可以用于这类油藏提高采收率;另一方面是生物制剂更加环保,且其生产过程不需要以石油作为原料,而且不会对环境造成污染,所以地面法微生物采油可能在今后一个相当长的时间内发挥重要作用。

微生物采油的地下法发展到目前仍以内源或外源微生物加有机营养为主,经过工艺的优化,同时完善配套技术,将成为不适合化学驱开发油藏的重要接替技术,尤其是大量的断块油藏。当油藏采出程度达到40%甚至60%以上时,可进一步应用微生物残余油气化技术,这个阶段只需要提供无机盐营养,由微生物将残余油转化为生物气(甲烷为主),初期产生的生物气将伴随着部分残余油产出,后期产油逐渐减少,进入产气阶段,以此延长油藏开发寿命。

6 结束语

经过多年的研究和试验,微生物采油技术发展目前正在进入工业化阶段,现场试验提高采收率的幅度和增油量与化学驱相比均不具优势,这决定了现阶段该技术还不能作为油田提高采收率的主导技术,但一些特殊条件的油藏,包括化学驱之后的油藏,微生物采油技术仍具备一定的潜力和优势,通过技术的发展进步,有望在油田开发后期成为主导技术。