实施长江经济带发展战略能降低污染排放强度吗?

2021-03-24李标张航吴贾

李标 张航 吴贾

摘要 污染排放强度意指单位GDP的污染物综合排放量,是反映一个国家或地区经济环境质量的重要衡量指标。实施长江经济带发展战略内蕴着沿江城市污染排放强度的降低。本研究基于2006—2017年中国285个地级市的面板数据,使用双重差分(DID)方法和系统广义矩估计(SYS-GMM)方法开展计量分析,旨在检验实施长江经济带发展战略是否能够降低污染排放强度,识别该国家级发展战略的污染减排机制及其作用大小。本研究有如下实证发现:①从长江经济带发展战略污染减排的作用评估看,DID的估计结果表明,实施长江经济带发展战略有显著的污染减排效应,使污染排放强度大约下降了0.045个百分点。②从此国家级发展战略的污染减排传导机制角度考察,DID的实证结果显示,该国家级发展战略的实施通过新型城镇化、结构优化、创新投入和循环生产的机制传导,能够显著促进沿江城市的污染排放强度下降。③由不同传导机制的污染减排作用大小分析,SYS-GMM的回归结果说明,新型城镇化的污染减排效果最好、结构优化其次、创新投入和循环生产的负弹性系数较为接近。④此外,SYS-GMM的回归结果表明,污染排放强度的累积滞后效应显著,且长江经济带的累积滞后效应明显大于全国与非长江经济带地区。因而,为促进长江经济带的污染排放强度下降以及生态本底增进,确保环境保护与污染治理政策的制定在省级空间上一致联动与执行强度在时序上连贯的同时,沿长江的城市有必要加速推进新型城镇化建设、加快产业结构优化升级、加大创新投入力度和提高循环生产水平。

关键词 长江经济带发展战略;污染排放强度;双重差分;系统广义矩估计

2014年,国务院出台的《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(简称《意见》)将长江经济带发展战略上升为国家级,同时指出“生态文明建设的先行示范带”是长江经济带发展的定位之一;2016年,国务院印发《长江经济带发展规划纲要》(简称《纲要》)强调了建设长江经济带的“生态优先和绿色发展”理念,并明确了沿江城市在新型城镇化、产业结构升级与创新驱动转型等方面的任务;2017年,“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”写入党的十九大报告。这反映出国家对长江经济带环境保护与污染治理问题的重视,希冀通过顶层制度设计强化长江经济带发展的环境约束,推动沿江城市提升高质量发展的生态本底。

污染排放强度意指单位GDP的污染物综合排放量,是反映一个国家或地区“经济环境质量的重要衡量指标”[1]。近些年,中国践行的生态文明与绿色发展战略便显示出全力降低污染排放强度的意蕴。立足区域经济发展视角,长江经济带的国土面积、人口规模、经济总量、产业发展等方面在全国版图中均占据重要地位[2]。《长江经济带生态环境保护规划》显示,长江经济带污染排放总量大、强度高,废水排放总量占全国的40%以上,单位面积化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放是全国平均水平1.5~2.0倍。可见,长江经济带的污染减排有利于增进经济发展质量。

因而,在国家强化环境管理的制度导向下,考察长江经济带的污染排放强度问题有重要价值。与已有研究以长江经济带为对象,侧重测度污染排放强度、实证其影响因素以及计算环境绩效等目标[1,3-6]有所不同,本文则致力于对实施长江经济带发展战略是否具备降低污染排放强度的效果、通过何种机制影响污染排放强度以及每一机制的作用大小如何等进行阶段性地评估,旨在为持续推进此国家级发展战略期间,制定相关政策提供经验证据。

1 文献综述

经济发展过程中的环境污染问题一直备受学界关注,自上世纪七十年代以来已取得了许多有价值的研究成果。宏观层面上开展理论与实证的文献很多,侧重构建环境污染与经济发展理论模型的代表性文献有Keerler等[7]、Becker[8]、Stokey[9]、彭水軍和包群[10]等;侧重实证环境污染与经济发展之间关系的代表性文献有Selden和Song[11]、黄茂兴和林寿富[12]、Au和Henderson[13]、Greenstone和Hanna[14]、陈诗一和陈登科[15]等。基于宏观层面的研究,本文则立足中观层面,以长江流域城市为观测对象,侧重检验实施长江经济带发展战略与污染排放强度之间的因果关系及其污染减排机制和作用大小。

首先,由长江经济带的污染排放情况楔入。杨骞和王弘儒[16]发现2004—2014年长江经济带各省市水污染排放略微恶化,呈现北多南少,中部多、东西部少的特征。陈冷璇和李强[17]的研究表明2000—2015年长江经济带9省2市的工业污染加剧。其次,也有学者考察长江经济带的污染排放强度。刘亦文等[1]研究显示2001—2011年长江沿线省份的污染排放强度呈现递减趋势。王宇昕等[3]发现2006—2015年长江经济带各省的污染排放强度在2011年均出现了峰值。陈明华等[4]则发现2003—2014年长江经济带上游、中游、下游与总体污染排放强度均有所提升。进一步,一些学者关注了长江经济带污染排放的影响因素。汪克亮等[5]发现经济发展水平、工业结构、工业能源消费结构、外资利用、政府环境规制力度对长江经济带工业生态效率有积极作用。郝国彩等[18]开展了类似的研究。刘华军等[19]实证发现城市雾霾与城市人口密度、投资强度、工业污染排放之间存在显著的空间相关性。王宇昕等[3]分析表明人均GDP、人力资本、能源消耗强度、产业结构、城镇化对长江经济带的污染排放强度有影响。此外,评估长江经济带发展相关机制或政策的污染减排效果也是学界的研究焦点。孙博文和程志强[20]构建中介效应模型,使用系统GMM方法发现长江经济带市场一体化机制存在影响工业污染物排放的规模、结构与技术传导路径。从计量经济分析方法出发,国内外常用双重差分(Difference in Difference,简称DID)方法检验没有被预期的外生政策或制度变量与因变量之间的逻辑因果关系[21],如Moser和Voena[22]、傅佳莎等[23]。该方法也被运用于长江经济带污染减排效应的评估研究。赵岭娣和徐乐[24]、尤济红和陈喜强[25]运用DID方法检验了长三角城市群区域一体化合作行为的环境效应,但两文的结论相反。

综上,仍需继续研究的问题是:①长江经济带发展战略是否存在显著降低污染排放强度的作用?理论上,实施此国家级发展战略将倒逼沿长江流域的城市出台严厉的环境规制与污染治理政策、加强环保领域投资以及加大产业结构优化调整力度等,促进污染物排放减少,降低污染排放强度。这需要实证检验,但前期文献尚未开展此工作。由于长江经济带发展战略在实施前并没有被公众预期,本研究将依循自然实验的思想,运用DID方法评估该战略的实施效果。②长江经济带发展战略的外生冲击通过何种机制影响污染排放强度?如果实施这一战略确实通过某种机制作用于污染排放强度,那么在战略实施后该机制变量应有显著变化。前述文献中仅少量研究以长江经济带的部分城市为案例,关注一体化的污染减排机制,本研究则以整个长江经济带为观测对象,以《意见》和《纲要》中关于长江经济带在生态文明建设和绿色发展方面的主要任务为依据,选择“新型城镇化、结构优化、创新投入和循环生产”四个代理污染减排机制的变量,并使用DID方法进行甄别。③不同作用机制的污染减排效应如何?本研究使用2006—2017年285个地级市的数据构造动态面板模型,运用系统广义矩估计(System General Method of Moments,简称SYS-GMM)方法,估计识别不同机制变量的污染减排作用大小。

2 模型构建

2.1 理论模型

借鉴Stokey[9]将污染变量内生于生产函数的研究思路,这里使用新古典生产函数,只考虑资本和劳动两种投入要素,并引入污染排放变量。生产函数设定为柯布—道格拉斯(C-D)形式:

2.2 计量模型

2.2.1 双重差分模型

本文將《意见》出台的2014年定义为政策实施年,长江沿岸的35个城市视为处理组(Treatment Group)、其余250个城市则设定为控制组(Control Group),计量模型设定如下:

2.2.2 动态面板模型

本研究使用Blundell 和Bond[35]提出的系统广义矩估计(SYS-GMM)方法回归基于公式(4)建立的动态面板模型,以识别污染减排的机制变量降低污染排放强度的作用大小。SYS-GMM方法在消除固定效应的同时,一方面解决了随机误差项违背球形扰动和严格外生性假定带来的异方差和内生性问题;另一方面也能解决随机误差项违背条件正态分布假定导致的有效性问题[36]。动态面板模型设定如下:

3 变量说明

3.1 代理指标

本研究以中国285个地级市2006—2017年的数据构造样本集合。数据主要来源于历年的《中国统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》,部分年份的城镇化率和一般工业固体废弃物综合利用率来自各地级市的统计年鉴或国民经济和社会发展公报。对于个别年份缺失的数据本研究使用线性插值法进行补足。

3.1.1 被解释变量

污染排放强度(y)。污染排放强度(t/万元)是污染物综合排放总量与GDP的比值,即单位GDP污染排放量。对于污染物排放总量(104 t),充分考虑工业“三废”是地区污染物的主要来源以及城市层面一般工业固体废弃物、废水中化学需氧量、废水中氮氧化物相关数据的缺乏,本研究尝试使用工业废水排放量(104 t)、工业SO2排放量(104 t)和工业粉尘烟尘排放量(104 t)平均赋权计算的加权平均值进行测度。此外,本研究使用2006年为基期的物价指数对名义GDP(亿元)进行平减计算实际GDP。

3.1.2 关注变量

①新型城镇化水平(newurb)。新型城镇化是在人口由农村向城镇转移的同时,实现空间结构调整、设施配套优化、生态资源存量提高、环境污染改善的过程[36]。因而,本研究将构建多元评价指标体系计算新型城镇化指数测度新型城镇化水平。参考前期研究[36],综合考虑数据可得性与易操作原则,本文选择8个细项指标反映不同地级市的新型城镇化各个维度的信息:使用城镇化率(%)代理新型城镇化的人口维度、使用城市人口密度(人/ km2)代理新型城镇化的空间维度、使用每万人拥有公共汽车数量(标台/万人)和每万人在校大学生(人)代理新型城镇化的物质性与社会性的设施配套维度、使用城市建成区绿化覆盖率(%)代理新型城镇化的生态资源维度、使用生活垃圾无害化处理率(%)、一般工业固体废弃物综合利用率(%)和能源强度(tce/万元)代理新型城镇化的环境维度。进一步,本文使用主成分分析方法,提取3个主成分,以每一主成分对应的特征根占提取特征根之和的比重为其权重,加权计算不同城市的新型城镇化指数,用以度量其新型城镇化水平(限于篇幅,未报告具体结果)。②结构优化水平(struc)。伴随经济发展水平的不断提高,产业结构一般会经历“一产、二产、三产”的结构逐步向“二产、三产、一产”结构转变,再调整为“三产、二产、一产”结构的三阶段优化调整规律。目前,中国各城市的产业结构正处于优化调整的第二阶段,并逐步转向第三阶段。由于地级城市分三次产业增加值的数据缺失较为严重,本研究从就业层面反映产业结构优化情况,使用三产就业人员规模(万人)与二产就业人员规模(万人)的比值度量各城市的结构优化水平。③创新投入水平(innov)。创新驱动经济转型升级是长江经济带建设的重要任务,创新投入对污染减排有重要影响。国际上,R&D投入强度是被广泛使用反映创新投入水平的指标,囿于城市层面R&D数据的大量缺失,本研究选择财政支出中科技支出比重(%)予以替代。④循环生产水平(cypro)。循环生产是指重新利用生产生活过程中产生的废弃物与各种排放物进行生产的模式,这有利于节约能源资源和原材料投入,降低污染物排放总量。本研究采用一般工业固体废弃物综合利用率(%)反映各城市的循环生产水平。

3.1.3 控制变量

①经济发展水平(pergdp)。Selden和Song[11]、Sadorsky[37]和汪克亮等[5]发现经济发展水平对能源消费和环境污染有重要影响。因而,本研究将控制经济发展水平变量,并使用剔除价格因素和人口因素影响的实际人均GDP(元)度量各城市的经济发展水平。②资均污染排放(pk)。本研究使用污染物排放总量(104 t)与全社会固定资产投资总额(亿元)的比值,即单位资本的污染排放量(t/万元),代理资均污染排放变量。鉴于资本存量的折算方法尚未统一,且不同地区资本折旧率也有所差异,此处使用以2006年为基期的固定资产投资价格指数调整后的实际全社会固定资产投资总额予以粗略测算。③劳均污染排放(pl)。与资均污染排放变量类似,这个变量的代理指标是单位劳动的污染排放水平(t/人),即污染物排放总量(104 t)与就业人员总量(万人)的比值。

3.2 统计描述

为避免不同指标的量纲差异和数据过大引起回归系数较小或数据过小导致回归系数偏大的现象,本研究对实证所需变量的代理指标进行了对数化处理。除污染排放强度和经济发展的指标数据直接进行对数化处理之外,其它变量代理指标的数据存在较小、甚至趋于0以及个别数据为负数(如新型城镇化指数)的情况,本文将这类指标的数据向右平移10个单位后再取自然对数。

表1报告了变量对数化处理后的相关统计特征信息。时间窗口范围内,长江经济带沿线城市的污染排放强度平均值约为1.04,比所有城市和非长江经济带沿线城市的平均值略大0.01。长江经济带沿线城市新型城镇化水平、创新投入水平和循环生产水平的均值都比所有城市和非长江经济带沿线城市的均值水平高。长江经济带沿线城市的结构优化水平的均值略低于所有城市和非长江经济带沿线城市,这是由结构优化水平存在省际差异,而大部分长江经济带沿线城市处于低梯度区间导致,同时这也暗示了长江经济带沿线城市应该加大经济结构优化的力度。

4 实证分析

4.1 长江经济带发展战略污染减排作用的检验

表2报告了基于公式(5),且控制个体差异影响的DID方法估计结果。第(1)列包含了资均污染排放、常数项、城市固定效应和实验变量处理组(treati)、长江经济带发展战略实施年份(Tt)及处理组与实施年份的交互项(Tt × treati),第(2)、(3)列在第(1)列的基础上逐次增添了控制变量“劳均污染排放和经济发展水平”。由表2可知,第(1)~(3)列交互项系数均在1%水平上显著为负,且绝对值相差并不大,说明长江经济带发展战略的实施有显著的污染减排作用。第(3)列交互项系数的绝对值是0.045,意味着该战略的实施使污染排放强度大约降低了0.045个百分点。另外,长江经济带发展战略实施年份(Tt)的系数在第(1)~(3)列中为负,表明所有城市的污染排放强度有下降趋势。

第(4)~(6)列将因变量分别替为“废水排放强度(单位GDP废水排放量)、二氧化硫排放强度(单位GDP二氧化硫排放量)、粉烟尘排放强度(单位GDP粉尘烟尘排放量)”。整体上,不同类型污染物排放强度对应的变量回归系数与第(3)列较为一致。其中,交互项系数在1%水平上显著为负,说明实施长江经济带发展战略能有效降低不同类型污染物的排放强度。从具体效果看,此战略对降低废水与二氧化硫排放强度的作用较大,在促进粉烟尘排放强度下降方面的作用相对较小。需要指出,由于本文侧重分析综合污染排放强度受该战略实施的影响与篇幅限制,下文不再进行污染排放强度的分类讨论。

由控制变量分析,人均GDP的回归系数为负,且在1%水平上通过了显著性检验,表明经济发展水平提升能够促进污染排放强度降低,这与王宇昕等[3]研究的结果一致。可能的原因是,较高的经济发展水平形成了工业绿色发展的基础条件,对长江经济带城市工业绿色发展有促进作用[38],有利于降低污染排放强度。在第(3)~(6)列中,资均污染排放显示其能改善污染排放强度,劳均污染排放却与之相反。这表明,单位劳动投入创造产出的能力与资源消耗、污染排放不对称,同时也似乎暗示了单位劳动创造的效益小于资本,使用资本替代劳动力更有利于降低污染排放强度。

4.2 长江经济带发展战略污染减排的机制识别

表3报告了新型城镇化、结构优化、创新投入和循环生产四个机制变量作为因变量的DID模型估计结果。第(1)列交互项(Tt × treati)的回归系数是0.012,且在1%置信水平上显著,说明了长江经济带发展战略的实施可有效提升沿江城市的新型城镇化水平。在第(2)列中,交互项的回归系数为0.014,并在1%置信水平上显著拒绝了原假设,表明实施长江经济带发展战略有利于沿江城市产业结构的加快优化。第(3)列和第(4)列的交互项系数分别在1%置信水平上和10%水平上显著大于0,意指伴随着长江经济带发展战略的推进,沿江城市的创新投入水平和循环生产水平均有明显改善。

由交互项系数的绝对值分析,第(1)列交互项系数的绝对值较小的主要原因是新型城镇化不仅是人口的城镇化,还涉及“空间调整、设施配套优化、生态禀赋存量提高、能源消费结构与环境质量改善”[36]等方面,这使得长江经济带发展战略的实施短期内推动新型城镇化水平快速提升的难度较大。第(2)和第(4)列交互项系数的绝对值也较小,这可能是由于我国经过多年的经济转型发展,结构优化与循环生产已达到了一定的水平,该国家级发展战略x在产业结构优化和循环生产方面提出了更高的要求,实施此战略难以使二者在短期内出现大幅度的改善。第(3)列的交互项系数绝对值最大。可能的原因是,在创新投入强度不高的大背景下,《意见》与《纲要》明确要求长江经济带要加强创新驱动经济转型升级,这一国家级发展战略的实施促进了沿线城市加速集聚创新资源,大幅增加创新投入。

4.3 不同传导机制的污染减排作用大小的估计

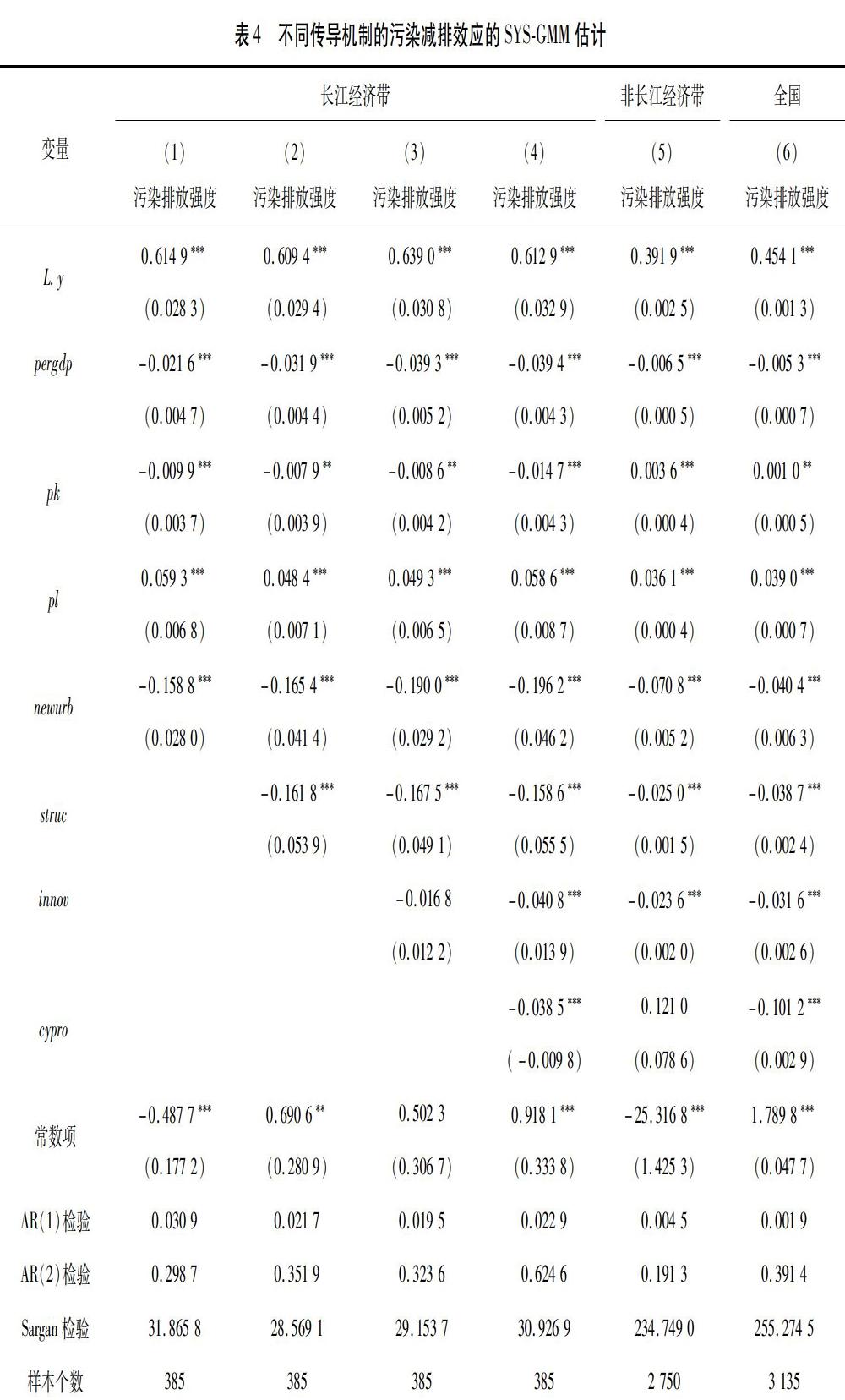

表4报告了使用SYS-GMM方法估计公式(6)的结果。表4中,第(1)~(4)列是以长江经济带沿线城市为样本的结果;第(5)列和第(6)列分别是以非长江经济带沿线城市为样本和所有城市为样本的结果,作为第(4)列的对比参照。整体来看,第(4)列的结果比第(5)和第(6)列优。尽管新型城镇化、结构优化和创新投入水平在第(4)~(6)列中在1%水平上显著小于0,但第(4)列的绝对数明显大于第(5)和第(6)列,弥补了第(4)列中循环生产水平的系数绝对值略小于第(6)列的不足。可知,实施长江经济带发展战略的进程中,四个机制能显著降低污染排放强度。这也能够说明,四个机制虽然具备一般意义上的污染减排作用,但实施长江经济发展战略确实强化了它们的污染减排效应。

基于长江经济带子样本的回归结果可知,四个机制变量在第(1)~(4)列中的系数为负且在1%水平上通过了显著性检验,即它们显著降低了污染排放强度。其中,新型城镇化和结构优化机制降低污染排放强度的作用较大。这得益于:一方面,沿长江城市“借助人才流动、資源互补、交通设施互联强化了经济联系,通过产业分工布局与梯度转移实现结构优化”[39],蕴生了显著的经济增长效应;另一方面,长江流域的环境约束趋强,沿江城市在新型城镇化进程中对生态资源存量、环境污染治理有更高的要求与更大的努力,同时“长江经济带城市之间发生的产业转移,有效地发挥了各地的比较优势,从而产生了污染减排效应”[40] 。相对地,创新投入机制与循环生产机制的污染减排效应较小。可能之因是,虽然该战略的实施促进了沿江城市创新投入水平提升,但增加创新投入促进技术进步、改善生产率有明显的时滞,这不仅制约了增长效应与结构效应的释放,同时也在技术层面上制约着循环生产水平的提升。

此外,污染排放强度的累积滞后效应显著,且长江经济带的累积滞后效应明显大于全国与非长江经济带地区,表现为第(1)~(6)列因变量滞后一期值(L.y)的回归系数均在1%水平上显著大于0,且第(1)~(4)列的绝对值大于第(5)、(6)列。这主要与沿长江城市的污染排量占全国比重较大、产业密度与人口密度较高等因素有關。

4.4 平行趋势假设检验与稳健性检验

4.4.1 平行趋势假设检验

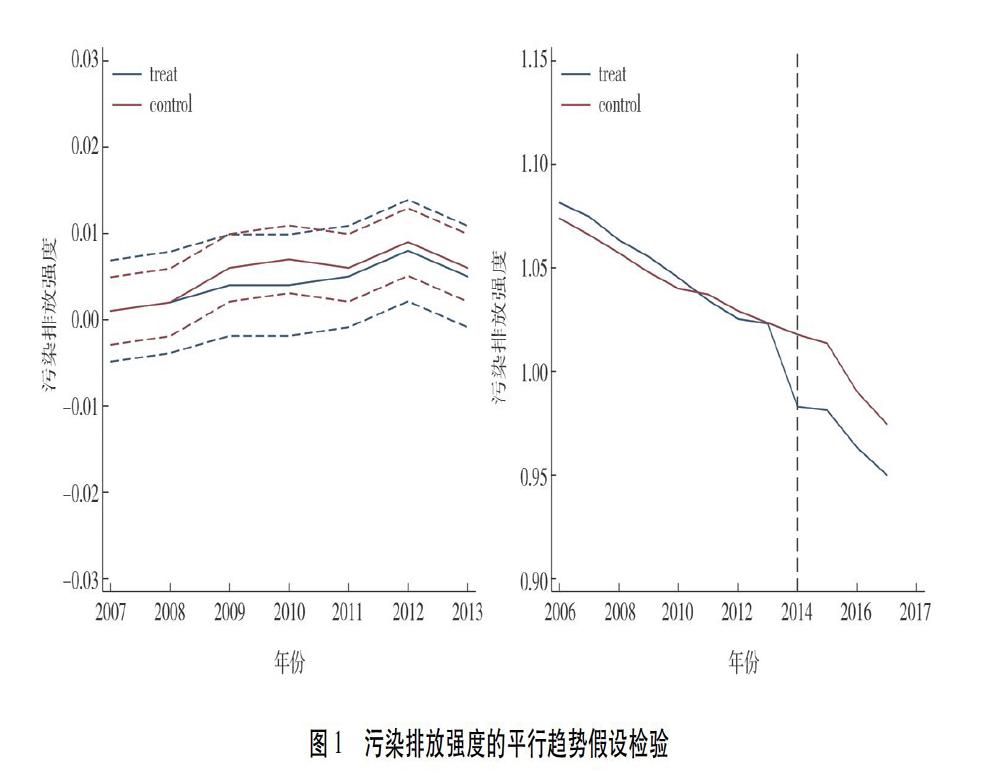

双重差分方法需要建立在平行趋势假设的基础上[21]。图1报告了污染排放强度的平行趋势假设检验结果。图1的左图给出了以污染排放强度为因变量的估计系数在国家实施长江经济带发展战略前的走势(以2006年为省略组),蓝线代表实验组,红线代表控制组,虚线为95%的置信区间。结果显示,长江经济带的沿线城市和非沿线城市的污染排放强度在此国家级战略实施前有较为接近的走势,表明上文以DID模型估计的因变量没有违背平行趋势假设。图1的右图绘制了长江经济带发展战略政策实施前后实验组和对照组污染排放强度的平均值。可知,在长江经济带发展战略实施的2014年,长江经济带沿线城市的污染排放强度有明显的下降,说明此战略确实有明显的污染减排作用。同理,本文发现四个机制变量也通过了平行趋势假设检验(限于篇幅,未描述平行趋势假设检验的模型,未报告机制变量的检验结果)。

4.4.2 稳健性检验

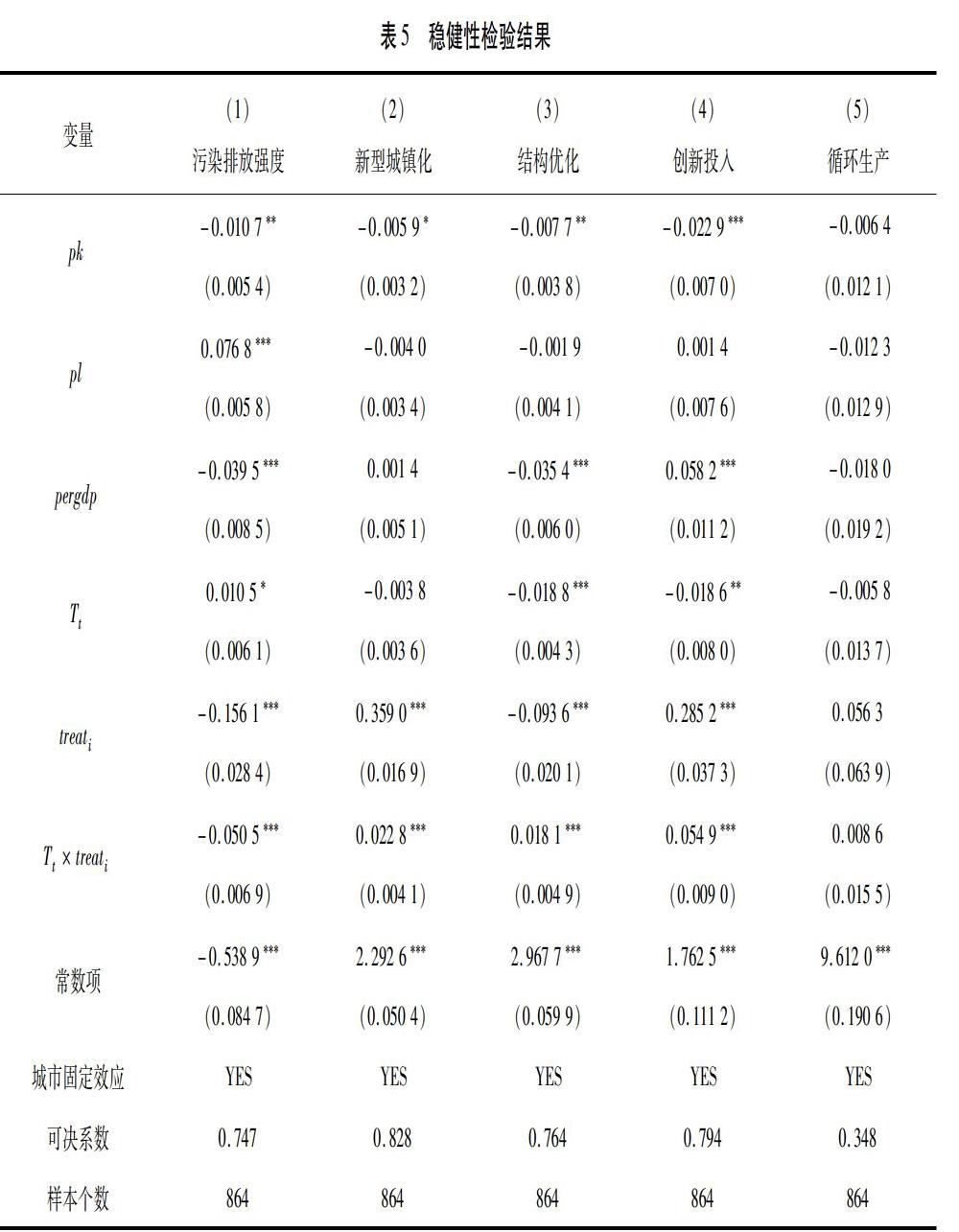

这里维持实验组(treatment group)个体不变,重新设定控制组(control group),使用DID方法再次对公式(6)进行回归。实验组依然是长江经济带沿线的35个城市,并使用ArcGIS软件选择了与35个沿长江城市相邻的37个城市作为控制组(限于篇幅,此处未报告具体与沿江城市相邻城市的选择过程与结果),表5报告了重新设计自然实验下的DID估计结果。表5中第(1)列交互项(Tt × treati)的估计系数在1%置信水平上显著为负,说明在假设受长江经济带发展战略实施影响的城市数量不变,缩小控制组的城市数量后,实施该战略依然保持了降低污染排放强度的积极作用,与前文的计量结果一致。整体上,第(2)~(5)列对长江经济带发展战略减排机制的检验基本上支持了前文的结果。第(2)~(4)列交互项的回归系数显著为正;第(5)列交互项的估计系数虽然统计上不显著(可能是由新设计的自然实验样本量显著减少导致),但与表3中第(4)列交互项系数的方向一致,保持了经济意义上的显著性。

5 研究结论与政策建议

本研究基于2006—2017年我国285个地级市(含直辖市)的数据构造面板模型,运用DID和SYS-GMM方法首次识别了实施长江经济带发展战略的污染减排效应、机制及其作用大小。文章有如下发现:①长江经济带发展战略有明显的污染减排效应,即实施长江经济带发展战略能够促进沿长江城市污染排放强度下降,污染排放强度大约降低0.045个百分点。②实施长江经济带发展战略能够通过新型城镇化机制、结构优化机制、创新投入机制和循环生产机制的传导对污染排放强度产生影响。③四个污染减排的机制均可有效改善污染排放强度,不同机制的作用存在显著分化。新型城镇化与结构优化降低污染排放强度的作用较大,二者增加1个单位,分别拉低污染排放强度0.196和0.159个百分点。如果创新投入水平和循环生产水平分别变动1%,污染排放强度则反向变动0.041%和0.039%。④污染排放强度随时间推移而有所衰减的累积滞后效应显著。

基于研究结论,本文的政策建议如下:①应努力提升长江经济带的新型城镇化水平,以快速释放新型城镇化的污染减排效应。推进人口城镇化的同时,应在统筹优化城市空间布局、增加生态资源存量、完善公共交通配套、保护环境与治理污染等方面下足“功夫”,着力增加城镇化的“绿色含量”,解决多年累积的生态欠账问题,提高长江经济带的生态环境承载力。②应加快长江流域城市的产业结构升级优化,充分发挥结构调整的污染减排作用。以淘汰传统“三高”工业为抓手,为高附加、低消耗、低排放的“双高端产业”腾挪空间;有条件的地区应适时加快“去工业化”进程,使用税收综合优惠、低息信贷支持、财政资金引导发展以生产性服务业等为代表的现代服务业,着力提高现代服务业比重;抓住区域一体化契机,不断加强长江经济带的城市经济联系,努力构建内外畅联的立体交通网,加快形成完备的产业链、价值链与供应链。③应加大沿江城市的创新投入强度与创新成果转化力度,夯实技术进步改善污染排放强度的创新基石。政府应加大对创新研究的补贴,并向科技成果转化环节适度倾斜,特别是清洁生产技术的研发运用需要重点支持;还需注重生态环境领域的人力资本积累,保障创新所需的智力资源;有必要打造长江经济带一体化的技术交易市场、平台与科创孵化中心,加速创新成果市场化、商品化、价值化,加快释放污染减排效应。④应坚持循环经济理念,深入推进工业循环生产模式,以更高的循环生产水平推动长江经济带的污染排放强度下降。政府应建立兼备“大棒与萝卜”特征的激励约束机制,“两手齐抓”(一手以定期督查与惩罚制度倒逼、一手以税收优惠与奖励补贴激励)促进工业企业再利用固体废弃物的主观能动性与效率的提升,推动生产要素使用模式由粗放转向集约,缓解污染排放强度上升的压力。⑤重视污染排放强度的累积滞后效应,沿长江城市的节能减排政策的执行强度应保持时序上的连贯性。⑥鉴于污染性产业存在由沿江城市就近转移至相邻城市的可能以及水与大气的自由流动,立足省级空间层面统筹制定强度一致、协调联动的污染减排等环境保护与治理政策是极有必要的。

参考文献

[1]刘亦文, 文晓茜, 胡宗义. 中国污染物排放的地区差异及收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2016, 33(4):79-95.

[2]吴传清, 董旭. 环境约束下长江经济带全要素能源效率研究[J].中国软科学, 2016(3):73-83.

[3]王宇昕, 余兴厚, 熊兴. 长江经济带污染物排放强度的空间差异及影响因素研究[J]. 西部论坛, 2019, 29(3):104-114.

[4]陈明华, 仲崇阳, 张晓萌, 等. 长江经济带城市污染排放分布动态及趋势[J]. 城市问题, 2018(11):37-48.

[5]汪克亮, 孟祥瑞, 杨宝臣, 等. 基于环境压力的长江经济带工业生态效率研究[J]. 资源科学, 2015, 37(7):1491-1501.

[6]黄磊, 吴传清. 长江经济带生态环境绩效评估及其提升方略[J]. 改革, 2018(7):116-126.

[7]KEELER E, SPENCE M, ZECKHAUSER R. The optimal control of pollution[J]. Journal of economic theory, 1972, 4(1): 19-34.

[8]BECKER R A. Intergenerational equity: the capital-environment trade-off[J]. Journal of environment economics and management, 1982, 9(2): 165-185.

[9]STOKEY N L. Are there limits to growth?[J]. International economic review, 1998, 39(1):1-31.

[10]彭水军, 包群. 环境污染、内生增长与经济可持续发展[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(9):114-126.

[11]SELDEN T M, SONG D. Neoclassical growth, the J curve for abatement, and the inverted U curve for pollution[J]. Journal of environmental economics & management, 1995, 29(2):162-168.

[12]黄茂兴, 林寿富. 污染损害、环境管理与经济可持续增长:基于五部门内生经济增长模型的分析[J]. 经济研究, 2013(12):30-41.

[13]AU C C, HENDERSON J V. Are Chinese cities too small?[J]. Review of economic studies, 2006, 73(3):549-576.

[14]GREENSTONE M, HANNA R. Environmental regulations, air and water pollution, and infant mortality in India[J]. American economic review, 2014, 104(10):3038-3072.

[15]陈诗一, 陈登科. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018(2):20-34.

[16]杨骞, 王弘儒. 长江经济带水污染排放的地区差异及影响因素研究:2004—2014[J]. 经济与管理评论, 2016(5):141-147.

[17]陈冷璇, 李强. 长江经济带工业污染时序变化及空间分异研究[J]. 山西师范大学学报(自然科学版), 2018, 32(3): 81-86.

[18]郝国彩, 徐银良, 张晓萌, 等. 长江经济带城市绿色经济绩效的溢出效应及其分解[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28 (5):78-86.

[19]刘华军, 孙亚男, 陈明华. 雾霾污染的城市间动态关联及其成因研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(3):74-81.

[20]孙博文, 程志强. 市场一体化的工业污染排放机制:长江经济带例证[J]. 中国环境科学, 2019, 39(2): 868-878.

[21]BERTRAND M, MULLAINATHAN D S. How much should we trust differences-in-differences estimates?[J]. Quarterly journal of economics, 2004, 119(1):249-275.

[22]MOSER P, VOENA M. Compulsory licensing: evidence from the trading with the enemy act[J]. American economic review, 2012, 102(1): 396-427.

[23]傅佳莎, 浦正宁, 蔡轩. 资源型城市转型政策实施效果评价:基于PSM-DID方法[J]. 環境经济研究, 2019, 4(1): 114-128.

[24]赵领娣, 徐乐. 基于长三角扩容准自然实验的区域一体化水污染效应研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(3) : 50-61.

[25]尤济红, 陈喜强. 区域一体化合作是否导致污染转移[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(6) : 118-129.

[26]林春. 财政分权与中国经济增长质量关系:基于全要素生产率视角[J]. 财政研究, 2017(2): 73-83,97.

[27]干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011(5):4-16.

[28]DORASZELSKI U, JAUMANDREU J. R&D and productivity: estimating endogenous productivity[J]. Review of economic studies, 2013, 80(4):1338-1383.

[29]毛其淋, 盛斌. 对外经济开放、区域市场整合与全要素生产率[J]. 经济学(季刊), 2011, 11(1): 185-214.

[30]李标, 吴贾, 陈姝兴. 城镇化、工业化、信息化与中国的能源强度[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(8):69-76.

[31]CAO K H, BIRCHENALL J A. Agricultural productivity, structural change, and economic growth in post-reform China[J]. Journal of development economics, 2013, 104(9): 165-180.

[32]PENEDER M. Industrial structural and aggregate growth[J]. Structural change and economic dynamics, 2003, 14(4):427-448.

[33]李标, 宋长旭, 吴贾. 创新驱动下金融集聚与区域经济增长[J]. 财经科学, 2016(1):88-99.

[34]伍国勇, 段豫川. 论循环经济:兼论生态经济、循环经济、低碳經济、绿色经济的异同[J]. 农业现代化研究, 2014, 35(1): 5-10.

[35]BLUNDELL R, BOND S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J]. Journal of econometrics, 1998, 87(1):115-143.

[36]李标, 宋长旭, 吴贾, 等. 中国新四化对能源强度的影响[J]. 资源科学, 2017, 39(8):1444-1456.

[37]SADORSKY P. The effect of urbanization and industrialization on energy use in emerging economies: implications for sustainable development[J]. American journal of economics and sociology, 2014, 73(2): 392~409.

[38]黄磊, 吴传清. 长江经济带城市工业绿色发展效率及其空间驱动机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(8): 40-49.

[39]刘乃全, 吴友. 长三角扩容能促进区域经济共同增长吗[J]. 中国工业经济, 2017(6): 79-97.

[40]张友国. 长江经济带产业转移的环境效应测算[J]. 环境经济研究, 2019(2):76-91.