市场绿色压力对知识型企业绿色创新行为的影响

2021-03-24侯艳辉李硕硕郝敏

侯艳辉 李硕硕 郝敏

摘要 知识型企业的绿色创新行为一方面源于政府的环境规制压力,另一方面源于供应商、客户等利益相关者,然而目前研究尚未形成系统全面的多理论分析框架,特别是针对知识型企业绿色创新意愿对绿色创新行为影响的实证研究更为缺乏。文章以54家知识型企业为研究对象,以计划行为理论和利益相关者理论为指导,在绿色供应链视角下利用层级回归分析探讨市场绿色压力对知识型企业绿色创新行为的影响及作用机理。研究结果表明:供应商和客户绿色压力均对绿色创新行为产生显著的正向影响;綠色创新意愿在市场绿色压力与绿色创新行为之间起部分中介作用;政府激励型环境规制在供应商绿色压力与绿色创新意愿之间起正向调节作用;政府强制型环境规制在客户绿色压力与绿色创新意愿之间起正向调节作用。因此,政府要充分发挥激励型环境规制和强制型环境规制的调节作用,为知识型企业绿色创新提供良好的氛围;优化强制型环境规制和激励型环境规制的组合方式,保证绿色创新的可持续发展。知识型企业高层管理者在促进企业转型升级和开展绿色创新活动时应重视企业绿色创新意愿的养成,培养和引导员工绿色创新意识的建立,通过培训班、研讨会以及比赛的形式促进绿色创新意愿的传播;时刻关注环境规制政策、供应链上下游企业的绿色供应和需求的变化,把握政策和市场的变化方向,并及时对企业做出相应的调整。

关键词 市场绿色压力;政府环境规制;绿色创新意愿;绿色创新行为

改革开放40多年来,中国国民经济迅速增长的同时也付出了巨大的环境代价,如:水污染、土地荒漠化以及土地塌陷等问题。2019年国务院政府工作报告指出:加强污染防治和生态建设,大力推动绿色发展。《中国制造2025》进一步提出创新驱动和绿色发展。绿色创新作为“绿色发展”与“创新驱动”的融合点,是解决经济增长与环境恶化之间矛盾的有效途径。随着产业结构的转型升级,知识已经成为企业最核心的资源。与此同时,知识型企业的绿色创新深刻影响着我国经济发展的方向、结构与质量。绿色创新指任何新的或者显著改进的产品(有形或无形)、服务、流程,以减少对自然资源(包括材料、能源、水和土地)的使用,并在产品生命周期内减少有害物者的释放[1]。绿色创新既有利于缓解资源短缺的状况,也会减少对生态环境破坏,最终实现可持续发展。

整理回顾国内外学者的研究发现,对企业绿色创新的驱动因素研究主要集中在环境规制、利益相关者以及企业的内部因素等。首先,目前国内外学者关于环境规制与绿色创新作用机制的研究主要集中在以下三个方面:运用面板数据分析环境税[2]、排污费[3]、碳排放权交易[4]以及减排补贴等环境政策倒逼企业绿色创新;运用问卷数据检验正式与非正式环境规制对绿色创新的正向影响[5];运用演化博弈分析创新补贴率、失败补偿率、创新激励补偿对绿色创新策略选择和绿色创新扩散效率的影响[6-7]。研究发现,相对于强制型环境规制来言,激励型环境规制能对绿色创新产生更强的激励作用。其次,利益相关者与绿色创新关系的研究主要集中在对利益相关者的解释。Sarkis等[8]研究指出企业的利益相关者主要包括高管、企业员工、客户、政府监管机构、股东以及非政府的组织等。曹国等[9]则在社会、法律、市场以及企业内部四个方面研究了利益相关者压力对企业绿色创新的积极影响。Zhao等[10]基于权变理论和组织信息处理理论,验证了环境不确定背景下供应商和客户参与对绿色产品创新的积极影响。Du等[11]基于资源依赖理论,证明了绿色客户和绿色供应商整合对企业绿色创新绩效的正向影响。最后,企业内部因素的研究主要依据资源基础理论和动态能力理论,研究集中在企业内部的资源与能力对绿色创新的影响。如:绿色动态能力[12],企业内部技术、知识以及信息等资源[13]。面对市场的风险,拥有绿色创新意愿的企业,可以提高绿色创新的效率,增强企业的竞争优势[14]。

通过对国内外现有文献进行梳理可以发现,学者们在绿色创新驱动因素领域进行了宽泛而深入的研究,涌现出了许多优秀成果。企业所面对的政策与市场都属于企业的外部环境,但现有研究大多将政策和市场因素作为单一因素来研究对企业绿色创新的影响。在环境规制政策日益完善的背景下,知识型企业面临的市场绿色压力如何影响其绿色创新有待进一步研究。从研究视角的创新和研究对象的扩展方面来看,现有研究在以下三方面存在不足。第一,现有研究大多以制造企业或者传统企业为研究对象,然而随着知识经济的到来,知识型企业成为促进经济转型的中坚力量。因此,有关绿色供应链视角下知识型企业绿色创新的研究具有重要的意义和价值。第二,学者们大多将政府环境规制与市场绿色压力分开研究其对绿色创新的直接影响,忽略了政府环境规制和市场绿色压力两者之间的联系。第三,绿色创新作为企业创新的行为选择,很少有学者关注行为之前意愿的产生即绿色创新意愿,大多数研究关注各类因素对其最终绿色创新成果的影响。鉴于此,本文以计划行为理论、制度理论和利益相关者理论为基础,围绕绿色供应链视角下的供应商绿色压力和客户绿色压力如何影响知识型企业绿色创新行为这一问题展开,厘清供应商绿色压力和客户绿色压力的作用,分析和揭示绿色创新意愿的中介作用以及政府环境规制的调节效应,力求全面、准确地勾勒和验证供应商绿色压力和客户绿色压力影响知识型企业绿色创新行为的作用机理。

1 理论分析与假设提出

1.1 市场绿色压力对绿色创新行为的影响

知识型企业的绿色创新深刻影响着我国经济发展的方向、结构与质量。知识型企业是以知识的创造与运用为核心,以有形和无形的产品为载体,以推动社会创新为根本目的的一类特殊类型企业。因此,知识型企业具有两个重要特征:①以知识作为企业生存的载体既不同于一般企业的产品作为载体,也不同于高新技术企业的产品及附加值,知识型企业的产品既可以通过创造出来的有形产品,也可以是无形“产品”,如规划报告、咨询报告等。②具有企业的基本特性。知识性企业和其他企业一样,最基本的特性就是增值性,也就是说企业的目标之一就是创造价值。为了研究绿色供应链视角下知识型企业绿色创新的驱动因素,本文将知识型企业所在的供应链简化为“供应商—知识型企业—客户”。随着经济的全球化与消费者需求的多元化,企业竞争已不只是单个企业间的竞争,而是包括供应商、竞争者和客户所形成的供应链之间的竞争。结合企业绿色管理行为的市场特征可以将市场的绿色压力划分为三个维度,即外部客户环保需求、竞争者环保压力以及供应商环境友好性。然而,相关研究表明来自竞争者的环保压力给企业绿色发展带来的阻碍在短时间内大于其推动作用[15]。因此,本文将绿色供应链视角下知识型企业所面临的市场绿色压力分为供应商绿色压力和客户绿色压力。供应商绿色压力反映了供应商的环保意识和环保行为对知识型企业绿色创新的影响。根据利益相关者理论,企业在制定战略时,会考虑利益相关者的利益以获得他们的支持,企业可以通过与供应商和客户的合作来提高创新[16]。

供应商的绿色环保意识越强,绿色环保行为越主动,就越有可能通过供应链来影响链上知识型企业绿色创新行为的选择[17]。首先,随着中国经济的转型和生态建设的推进,资源愈加稀缺,供应商的地位日益上涨。供应商会更加谨慎地选择自己的下游客户,因为如果选择了“绿色意识或绿色行为存在危机”的下游客户企业,那么企业自身的社会公众形象会受到牵连,甚至会影响资金的回笼,带来经济上的损失[18]。其次,企业的绿色创新行为会受到纵向环境的影响,具有绿色环保意识的供应商能够将环保意识传递给知识型企业。供应商作为知识型企业在供应链上的延伸,可以为知识型企业提供“绿色创新”方面的资源和知识,有利于知识型企业开展绿色创新活动[9]。最后,绿色的供应商不仅能够保证本企业的产品符合绿色的要求,而且具备从源头上减少和防止环境污染的意识[19]。知识型企业可以通过绿色供应商的紧密合作来降低绿色创新成本,为客户提供更好的服务,更能满足甚至超过客户和政府的环境期望,进而提高知识型企业的竞争力[20]。根据上述理论分析,本文提出假设:

假设H1a:供应商绿色压力对知识型企业绿色创新行为具有显著的正向影响。

知识型企业的客户包括个人、企业和政府。客户主要通过产品选择权来影响企业绿色创新行为。随着绿色意识的增强,无论企业、个人甚至政府,都更愿意选择资源节约和环境友好的产品[21]。一方面,知识型企业为占更多的市场份额会选择绿色创新行为(设计和研发资源节约型或环境友好型产品、采购绿色原材料等),这既满足了客户的需求,又为企业树立了良好的绿色形象,以产品的附加值和环保优势获得价格优势。另一方面,客户的绿色压力反映了客户对绿色产品或设计的需求。随着客户绿色压力的增加,降低了知识型企业的环境不确定性,有利于提高其选择绿色创新行为的积极性[17]。客户绿色需求作为一种市场绿色压力,是知识型企业绿色创新行为的重要驱动因素[22-23]。客户的绿色需求有利于提高企业的环境绩效,知识型企业的客户绿色压力主要来源于制造企业、最终消费者及政府[24-25]。随着政府生态建设的加快以及社会环保意识的提高,客户越来越倾向于绿色产品。知识型企业选择绿色创新行为也有利于维护与政府、消费者以及下游企业之间的关系。例如,当知识型企业的客户加大对绿色产品和绿色技术的需求,发现所提供的产品或技术不满足要求时,为维护企业声誉,必然会停止那些环保绩效较差的知识型企业为其提供服务,这必然会使上游的知识型企业采取绿色创新行为[26]。

综上所述,客户的绿色意识和绿色行为越强烈,对知识型企业产品的绿色要求就越高,对其绿色创新行为也就越支持,进而越容易激发知识型企业的绿色创新行为[27]。知识型企业供应链上的绿色创新行为驱动力主要来自其供应商与客户。供应商可以为知识型企业提供绿色环保的原材料,客户可以促使知识型企业生产绿色的产品。在环境保护趋势下,一些知识型企业会主动制定绿色战略,而一些知识型企业会被动遵守法律法规[28]。当知识型企业的供应商和客户都选择绿色战略时,知识型企业也会被动地选择绿色创新行为。根据上述分析,本文提出假设:

假设H1b:客户绿色压力对知识型企业绿色创新行为具有显著的正向影响。

1.2 綠色创新意愿的中介作用

计划行为理论认为,主体的行为受主体的意愿所驱使[29]。知识型企业面临的绿色压力在一定程度上可以直接影响绿色创新行为,但在大多数情况下并不会直接导致绿色创新行为。绿色创新分为绿色创新意愿和绿色创新行为两部分,而绿色创新意愿是预测知识型企业绿色创新行为的最佳工具[30]。利益相关者的绿色期望与诉求并不会直接作用于企业行为[31],而是通过影响知识型企业形成环境压力认知,激发其产生绿色创新意愿,进而促使知识型企业进行绿色创新行为。在一定程度上,知识型企业只有具备了绿色创新意愿,通过资源和知识积累,才会激发绿色创新行为[32]。同时,意愿的形成可以促进不同领域的行为[33-34]。知识型企业面临的绿色压力越大,其绿色创新意愿越强烈,越有可能激发绿色创新行为。一方面,来自供应商的绿色环保意识会通过采购过程传递给知识型企业,使其关注环保问题,形成环保意识,产生绿色创新意愿,进而影响知识型企业的绿色创新行为。另一方面,客户的绿色环保意识会倒逼知识型企业的绿色创新。来自客户的绿色产品需求和绿色环保意识传递会使知识型企业意识到绿色创新有利可图,有助于知识型企业绿色创新意愿的形成,促使企业加大绿色创新投入以及生产更符合客户需求的绿色产品。根据上述分析,本文提出假设:

假设H2a:供应商绿色压力通过绿色创新意愿的中介作用影响知识型企业的绿色创新行为;

假设H2b:客户绿色压力通过绿色创新意愿的中介作用影响知识型企业的绿色创新行为。

1.3 政府环境规制的调节作用

政府环境规制是指政府根据经济发展的不同阶段,通过公共权力对企业经营行为进行制度约束,从而提高环境质量,促进经济的可持续发展。绿色创新具有由“溢出效应”和“外部环境成本”产生的“双重外部性” [35]。因此,企业绿色创新的积极性低,政府需要通过环境规制促使企业选择绿色创新[36]。

政府环境规制可以分为激励型环境规制和强制型环境规制。激励型环境规制指政府通过研发补贴、资金补助、创新奖励以及减税免税等经济手段对企业的经济激励。激励型环境规制可以诱导知识型企业产生绿色创新意愿。首先,面对供应商的绿色压力,企业可以通过政府提供的税收、财政优惠政策,冲抵因采购绿色环保型原材料所带来的成本增量,激发企业绿色创新意愿。其次,激励型环境规制有利于知识型企业接收供应商传递的绿色环保意识,引发其产生绿色创新的意愿[37]。最后,政府的激励力度越大,绿色创新的不确定性就越低,面对供应商的绿色压力,知识型企业越愿意选择绿色创新。制度理论认为,企业具有社会嵌入型和外部控制等特点。政府激励型环境规制强度越强,知识型企业越容易对感知到的供应商绿色压力做出反应,产生绿色环保意识,朝着社会期望的方向趋同,进而激发知识型企业的绿色创新意愿。根据上述理论分析,本文提出假设:

假设H3a:激励型环境规制正向调节供应商绿色压力与绿色创新意愿之间的关系。

强制型环境规制指政府通过法律法规以及规章制度确立的环保规范、标准和制度等。强制型环境规制一般包括“三废”排放标准的制定、生产经营活动中超标材料的使用、环保监察以及污染税的征收等等[5]。强制型环境规制会迫使知识型企业产生绿色创新意愿[38]。首先,强制型环境规制可以在事前调节客户绿色压力与绿色创新意愿之间的关系。政府可以通过制定环境发展规划和环境保护法律进行事前规制。政府的环境保护意识越强烈,环境保护力度越大,知识型企业越容易感知客户绿色压力带来的潜在收益。在政府重视环境保护的背景下,知识型企业不再局限于寻找产品绿色要求较低的客户,而是积极推动企业的绿色创新以满足客户的绿色需求。其次,强制型环境规制可以在事中调节客户绿色压力与绿色创新意愿之间的关系。政府可以通过制定生产流程能源消耗标准、环境污染标准以及污染物排放标准等方式进行事中控制。政府制定的标准越严格,知识型企业的客户企业在采购生产设备和引进生产流程时越会倾向于绿色设备、绿色技术和绿色流程。在严格的环境标准下,市场中的大多数企业会遵守政府的标准。环境标准越严格,客户的绿色压力对知识型企业绿色创新意愿的影响越明显。最后,强制型环境规制可以在事后调节客户绿色压力与绿色创新意愿之间的关系。政府可以通过环境监管、行政处罚等措施进行事后控制。政府的惩罚力度越大,企业的违规成本越高,知识型企业的绿色创新意愿也就越强烈[39]。随着政府惩罚力度的加大,市场中“非绿色”客户减少,绿色客户增加,客户绿色压力对知识型企业绿色创新意愿的影响也随之增强。因此,随着政府强制型环境规制强度的增强,知识型企业越能在客户绿色压力下感知绿色创新有利可图,进而激发知识型企业绿色创新意愿。根据上述理论分析,本文提出假设:

假设H3b:强制型环境规制正向调节客户绿色压力与绿色创新意愿之间的关系。

2 研究设计

2.1 问卷设计与变量测量

为保证调查问卷能准确地描述研究中涉及的变量,本文在正式发放调查问卷之前查阅了相关研究成果,与部分知识型企业高层管理者进行了交流和访谈,开展了问卷预测试以确保问卷的有效性。

(1)解释变量。供应商绿色压力。本文借鉴Zhang等[31]、王建明等[40]、徐建中等[41]的研究,将其分为4个题项。各题项采用Likert5分制,得分越高,表明供应商绿色压力越强。

客户绿色压力。本文借鉴Zhang等[31]、王建明等[40]、徐建中等[41]的研究,将其分为4个题项。各题项采用Likert5分制,得分越高,表明客户绿色压力越强。

政府环境规制。本文借鉴曹洪军和陈泽文[17]、Jaffe 等[42]、李怡娜和叶飞[43]的研究,将政府环境规制分为强制型环境规制和激励性环境规制两种。强制型政策主要包括法律、法规等在事前、事中、事后的相关规定,共 4 个题项;激励型政策主要包括资金补助、研发补贴、减免收税和企业贷款4个方面,共 4 个题项。各题项采用Likert5分制,得分越高,表示政府環境规制强度越强。

绿色创新意愿。绿色创新意愿量表根据Choi等 [44]、Li等 [29]编制的创新意愿调查表,主要包括企业的采购、设计、产品研发三个方面,共4个题项。各题项采用Likert5分制,得分越高,表明知识型企业绿色创新意愿越强烈。

(2)被解释变量。绿色创新行为。绿色创新行为量表借鉴Li等 [29]、Zhou等[45]编制的创新行为调查量表,包括采购、产品设计和研发3个方面,共4个题项。各题项采用Likert5分制,得分越高,表明知识型企业绿色创新行为越强烈。

(3)控制变量。本文选取企业规模、企业自然年龄和是否上市作为控制变量。企业自然年龄:企业成立时间越长,积累的有关创新活动的经验越多,对企业知识创新能力的影响越大。因此,通过企业成立年限的自然对数来衡量企业自然年龄。是否上市:企业是否上市为哑变量,企业上市取值为1,企业没有上市取值为0。企业规模:企业规模作为反映企业人力资源状况的重要指标[46],通过企业员工数量的自然对数来衡量企业规模。企业规模越大,企业的资源越多,资源之间的协调及管理难度越大。

2.2 样本选择和数据收集

2.2.1 样本选择

知识型企业层面的数据涉及范围较广泛、敏感性较强,相对难以收集,很难进行随机抽样调查,故本文采取便利抽样。选取部分重视知识创新的高新技术业和提供知识与技术服务的现代服务咨询业为研究对象,从2018年6月—2018年12月先后在北京、上海、重庆、山西、陕西、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽十个省市进行调研。调研对象主要为在企业工作年限较长,熟悉企业产品流程、创新活动和市场状况的中高层管理者、技术研发和市场岗位的资深员工。

2.2.2 数据收集

本研究的数据收集分为两阶段:第一阶段是预测试,2018年1月开始,2018年5月结束。为了确保调查量表的信度和效度,变量题项的设计均采用国内外学者已发表论文中的量表。选择笔者所在学院经管学科高级职称教师、在读博士、部分知识型企业的MBA学员与校友发放问卷,共计发放35份调查问卷,得到有效问卷32份。首先,结合问卷数据进行项目分析。利用SPSS 24.0软件进行独立样本T检验,结果表明高低两组对于全部题目均呈现出显著性(P<0.05),意味着所有题项均具有良好的区分性,应该保留。其次,对测量量表进行信度分析,所有变量的Cronbach α值均大于0.700,表明问卷的设计具有良好的可靠性。再次,对所有题型进行探索性因子分析,旋转成分矩阵各因子负荷量均大于0.600,与问卷设计预期相符,可以进行正式发放。最后,根据问卷填写者的意见,对整个问卷量表的遣词和题项设置进行完善修订。

第二阶段是正式测试,于2018年6月开始,2018年12月结束。本阶段通过现场填写、邮寄纸质版调查问卷、邮件发送电子版调查问卷链接三种方式进行。为了减少三种不同调查方式产生的误差,设定了明确的调查范围,调查问卷各题项设计简单明确且不带诱导性和和倾向性。首先,对于北京地区的企业通过校友协调,在取得相关企业负责人同意后进驻企业现场发放调查问卷,共计发放100份,得到有效问卷99份。其次,对于上海地区的企业采用邮寄纸质版调查问卷方式进行调研。在与企业负责人取得联系后,对被试者采用私信和纸质问卷的形式,共计发放100份调查问卷,得到有效问卷97份。最后,在问卷星平台生成调查问卷,然后通过邮件的方式将问卷链接和电子版发放给企业负责人,并通过私信等方式邀请被试者填写调查问卷,共计发放200份,得到有效问卷183份。本次调研共发放400份调研问卷,调研问卷回收后,剔除不完整或应付作答问卷,共得到有效问卷379份。有效问卷回收率达到94.75%,問卷回收较为理想。被调查企业基本信息如表1所示。

2.3 同源性偏差检验 在问卷调研过程中,由于每份问卷都由同一名被试者独立完成,因此最终实证分析结果可能受到同源偏差的影响,因而需要进行同源性偏差检验。进行探索性因子分析。结果表明,第一个主因子只解释了 32.08% 的方差变异,未超过总方差的40%,说明共同方差偏差并不严重,可以进行下一步分析。

2.4 信度与效度检验

本文利用软件SPSS 24.0和AMOS 22.0进行信度与效度分析,采用Cronbach α系数来检验量表的信度。如表2所示,所有变量的Cronbach α值均大于0.700,说明测量量表信度较高, 量表具有良好的稳定性和内部一致性。

根据Fornell等[47]建议的标准,本文通过聚合效度和区分效度进行量表效度检验。如表2所示,大部分指标的因子载荷均大于0.600,各变量提取的AVE均大于0.400,说明各变量的测量具有较高的聚合效度。如表3所示,对角线上的AVE平方根均大于此变量与其他变量的相关系数值,说明各变量的区分效度满足要求。

3 数据与结果

3.1 描述性统计

本文采用Pearson相关系数检验各变量之间的关系。如表3所示,供应商绿色压力与绿色创新意愿显著正相关,γ=0.294,p<0.010;与绿色创新行为显著正相关,γ=0.348,p<0.010。客户绿色压力与绿色创新意愿显著正相关,γ=0.411,p<0.010;与绿色创新行为显著正相关,γ=0.505,p<0.001。绿色创新意愿与绿色创新行为显著正相关,γ=0.643,p<0.001。此外,本文通过计算VIF值检验多重共线性问题,各变量的VIF系数均低于临界值10,说明本研究的数据不存在多重共线性问题[48]。

3.2 主效应及中介效应检验

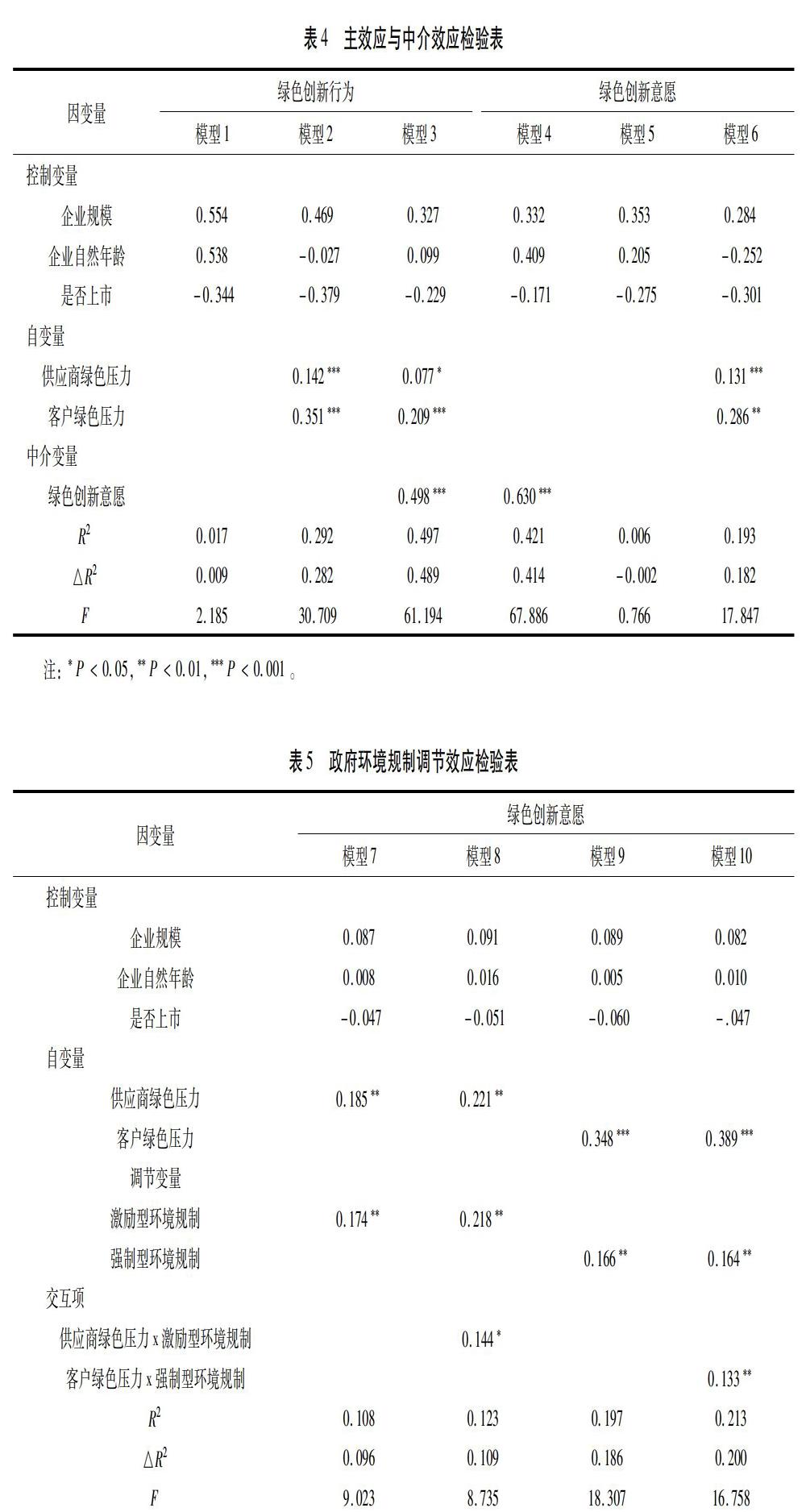

模型1~模型4检验H1a和H1b的主效应以及H2a和H2b的中介效应,回归结果见表4。如表4所示,模型2在引入企业自然年龄和企业规模等控制变量后,供应商绿色压力对知识型企业绿色创新行为有显著的正向影响,β=0.142,p<0.001;客户绿色压力对知识型企业绿色创新行为具有显著的正向影响,β=0.351,p<0.001。H1a和H1b得到验证。

对于绿色创新意愿在市场绿色压力与绿色创新行为的关系中的中介作用,本文参考Baron和Kenny[49]的建议分四个步骤检验。首先,考察自变量供应商绿色压力和客户绿色压力对因变量绿色创新行为的正向影响,本文已证实。其次,考察自变量供应商绿色压力与客户绿色压力对中介变量绿色创新意愿的正向影响,如表4所示,模型6回归结果表明,供应商绿色压力对知识型企业绿色创新意愿具有显著的正向影响,β=0.131,p<0.001;客户绿色压力对知识型企业绿色创新意愿具有显著的正向影响,β=0.286,p<0.010。

因变量绿色创新行为的影响。如表4所示,模型4回归结果表明,知识型企业绿色创新意愿对其绿色创新行为具有显著的正向影响,β=0.630,p<0.001。最后,在控制变量和自变量基础上引入中介变量构建模型。如表4所示,模型3与模型2的回归结果对比表明,供应商绿色压力对知识型企业绿色创新行为的回归系数下降但仍然显著,β=0.077,p<0.050;客户绿色压力对知识型企业绿色创新行为的回归系数下降但仍然显著,β=0.208,p<0.001;并且知识型企业绿色创新意愿对绿色创新行为有、显著的正向影响,β=0.498,p<0.001。说明绿色创新意愿在供应商绿色压力和客户绿色压力与知识型企业绿色创新行为之间起部分中介作用,H2a和H2b得到验证。

3.3 调节效应检验

在回归检验前,为避免交互项与解释变量的多重共线性问题,对相关变量进行去中心化处理,最终回归结果如表5所示。

如表5所示,模型8的回归结果表明,供应商绿色压力与政府激励型环境规制的交互性对绿色创新意愿具有显著的正向影响,β=0.144,p<0.050,说明政府激励型环境规制正向调节供应商绿色压力与知识型企业绿色创新意愿之间的关系,H3a得到验证。模型10的回归结果表明,客户绿色压力与政府强制型环境规制的交互项对知识型企业绿色创新意愿具有显著的正向影响,β=0.133,p<0.010。说明政府强制型环境规制正向调节客户绿色压力与知识型企业绿色创新意愿之间的关系,H3b得到验证。

4 结论与启示

本文以知识型企业为研究对象,基于制度理论、利益相关者理论、计划行为理论和资源基础理论构建了供应商绿色压力、客户绿色压力、绿色创新行为、绿色创新意愿和环境规制的理论关系模型,以揭示绿色供应链视角下知识型企业绿色创新行为的驱动因素及其作用机理,并结合问卷调查和数据分析对模型和相关假设进行检验。

4.1 研究结论

本文通过379份有效问卷,运用层级回归分析方法对绿色供应链视角下市场绿色压力对知识型企业绿色创新行为的影响和政府环境规制的调节作用以及绿色创新意愿的中介作用进行了分析,得到如下结论。

(1)供应商绿色压力和客户绿色压力均对知识型企业绿色创新行为产生显著的正向影响,且二者相互增益而非替代。这是因为在绿色供应链的背景下,供应商愿意提供绿色的原材料,客户愿意接受绿色的产品。同时,市场中绿色环保观念的传播、供应商与客户的绿色压力使得企业的采购和销售都要注重绿色,使知识型企业在创新中更容易倾向于绿色。

(2)绿色创新意愿在供应商绿色压力和客户绿色压力与绿色创新行为之间起部分中介作用。已有研究已经证实了环境规制可以促进绿色创新,在此基础上,本研究借助计划行为理论,引入了绿色创新意愿,更加深入地分析了知识型企业绿色创新行为的形成机制。研究结果表明,供应商绿色压力和客户绿色压力有利于企业选择绿色创新行为,与此同时绿色创新意愿能进一步确保绿色环保理念的有效传播,构建进而激发绿色创新行为。

(3)政府激励型环境规制在供应商绿色压力与绿色创新意愿之间起正向调节作用,政府强制型环境规制在客户绿色压力与绿色创新意愿之间起正向调节作用。前期,已有国内外学者运用制度理论和利益相关者理论分别研究了环境规制和利益相关者对企业绿色创新的影响。在此基础上,本文将政府激励型环境规制和强制型环境规制、供应商绿色压力和客户绿色压力四者联系起来同时纳入分析框架进行了相关研究。研究结果证明,激励型环境规制可以减少企业采购绿色原材料的成本,强制型环境规制可以间接地增加企业的绿色客户,从而激发企业绿色创新意愿的产生。

4.2 理论贡献

本文对于深刻理解绿色供应链背景下供应商与客户绿色压力对绿色创新行为的影响机制具有重要的理论贡献。首先,证实了绿色供应链背景下供应商绿色压力与客户绿色压力影响绿色创新行为的方式不同,分析政府激励型环境规制和强制型环境规制的调节作用,为绿色创新行为的理论研究提供了新视角。尽管有学者认为环境规制[50-52]和市场压力[53-54]都能驱动企业绿色创新,但已有研究大多将环境规制与市场压力割裂开。本文在此基础上进行拓展,证实政府激励型和强制型环境规制在供应商和客户绿色压力与绿色创新意愿的关系中起正向调节作用,这有助于对环境规制和市场压力的驱动作用形成更加深刻的认识。

其次,构建概念维度并验证了绿色创新意愿在市场绿色压力与知识型企业绿色创新行为之间的中介作用。已有研究主要围绕利益相关者对绿色创新的直接影响展开,而本文运用计划行为理论,进一步解释并证实了“供应商和客户绿色压力—绿色创新意愿—绿色创新行为”的作用路径。这不仅拓展了绿色创新意愿的解释力,而且为后续分析组织行为意愿与组织绿色创新之间的关系提供了新的研究视角。

4.3 实践启示

4.3.1 对政府相关政策制定的建议

政府要充分发挥激励型环境规制和强制型环境规制的调节作用,为知识型企业绿色创新提供良好的氛围。首先,实行具有长期效用的激励型环境规制,除了税收优惠制度(减税或返还等)和研发补贴之外,可以建立专项绿色资金、实行绿色贷款贴息或者绿色贷款优惠等,同时也要根据企业所处供应链位置的不同对激励型环境规制进行动态调整。既要激励供应商企业实施绿色的生产流程以及生产绿色环保的原材料,又要激励知识型企业采购绿色环保的原材料、开发资源节约和环境友好型产品以及设计环保的生产流程。实行有效的激励型环境规制有利于降低知识型企业绿色生产的成本,促使知识型企业产生绿色创新意愿,从而转变为绿色创新行为。

其次,在经济转型的背景下,实行明确的长期性强制型环境规制,加强监管和执法力度,做到“有规可依,违规必究”。实行强制型环境规制一方面可以限制知识型企业本身的生产经营活动,迫使其选择绿色创新;另一方面可以限制其下游企业的生产经营活动,在采购制造设备或生产流程时选择资源节约和环境友好的设备或流程,在供应链的角度上对知识型企业施加压力,促使其产生绿色创新意愿。

最后,优化强制型环境规制和激励型环境规制的组合方式,保证绿色创新的可持续发展。在经济转型的前期,可以适度采取严厉的强制型环境规制,规范企业的生产经营行为。但是从长远的角度来看,应建立“以激励型为主、以强制型为辅”的环境规制政策。政府在制定环境政策时,既要平衡长期与灵活的关系,又要调整好激励型与强制型的比例,双管齐下促进绿色创新的可持续发展。

4.3.2 对知识型企业高管管理实践的启示

知识型企业高层管理者在促进企业转型升级和开展绿色创新活动时要重视企业绿色创新意愿的养成。第一,绿色创新意愿是知识型企业开展绿色创新活动的前提。知识型企业高层管理者是企业发展方向的制定者,员工则是执行者,员工的绿色创新意愿在知识型企业绿色创新行为中起着重要作用。企业应积极收集最新绿色创新知识,提升员工对绿色创新战略和可持续发展战略的理解,培养员工的绿色创新意愿。通过培训班、研讨会以及比赛的形式促进绿色创新意愿的传播,激发员工绿色创新的积极性。第二,时刻关注环境规制政策、供应链上下游企业的绿色供应和需求的变化,把握政策和市场的变化方向,并及时对企业做出相应的调整。第三,为绿色创新意愿向绿色创新行为的转变提供保障,优化资源配置,调整管理结构。如:建立健全企业员工绿色知识与技能培训机制,为绿色产品创新研发提供知识与技术上的保证;将绿色创新纳入企业的战略发展方向,对绿色创新的员工提供适当的奖励等。

4.4 研究局限及未来展望

本文有几点局限。其一,本文以知识型企业为研究对象,但知识型企业数据难以获取。本文采用便利抽样,收集了54家企业的数据,但这些数据是否能代表大多数知识型企业还有待研究。在进一步的研究中需要采取更合适的调查方法调查更多的样本来检验本文中的结论。其二,市场绿色压力是创新研究中重要的特征变量,本文聚焦绿色供应链背景下供应商和客户绿色压力对知识型企业绿色创新行为的作用机理。但诚如一些学者指出,仅选择供应商和客户作为市场压力的来源,可能还不够完善。在下一步的研究中将考虑更多的压力来源进行研究。其三,拓展绿色创新意愿研究范围。本文只研究了部分市场绿色压力对其影响机制以及战略柔性的边界作用。其四,绿色创新意愿向绿色创新行为转变的影响因素。当企业产生绿色创新意愿时,在什么情況下会转变成绿色创新行为?以及知识型企业需要具备什么能力提高由意愿向行为的转换效率?因此,在未来研究中可以探讨更多的绿色创新意愿激发因素以及边界因素。

参考文献

[1]GHISETTI C, MAMCINELLI S, MAZZANTI M, et al. Financial barriers and environmental innovations: evidence from EU manufacturing firms[J]. Climate policy, 2017,17(1):131-147.

[2]于连超,张卫国,毕茜. 环境税会倒逼企业绿色创新吗?[J]. 审计与经济研究, 2019,34(2):79-90.

[3]卢洪友,刘啟明,徐欣欣,等.环境保护税能实现"减污"和"增长"么:基于中国排污费征收标准变迁视角[J].中国人口·资源与环境,2019,29(6):130-137.

[4]胡玉凤,丁友强.碳排放权交易机制能否兼顾企业效益与绿色效率?[J].中国人口·资源与环境,2020,30(3):56-64.

[5]周海华,王双龙. 正式与非正式的环境规制对企业绿色创新的影响机制研究[J]. 软科学, 2016,30(8):47-51.

[6]王伟,张卓. 创新补贴、失败补偿对企业绿色创新策略选择的影响[J]. 软科学, 2019,33(2):86-92.

[7]曹霞,张路蓬.企业绿色技术创新扩散的演化博弈分析[J].中国人口·资源与环境,2015,25(7):68-76.

[8]SARKIS J, GONZALEZ T P, ADENSO D B. Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: the mediating effect of training[J]. Journal of operations management, 2010,28(2):163-176.

[9]曹国,沈利香,应可福. 环保压力、绿色创新与小微企业的竞争优势:来自江苏省小微企业的实证分析[J]. 现代财经: 天津财经大学学报,2014,34(4):64-76.

[10]ZHAO Y, FENG T, SHI H. External involvement and green product innovation: the moderating role of environmental uncertainty[J]. Business strategy and the environment, 2018,27(8):1167-1180.

[11]DU L Z,ZHANG Z L,FENG T W.Linking green customer and supplier integration with green innovation performance:the role of internal integration[J].Business strategy and the environment,2018,27(8):1583-1595.

[12]邢丽云,俞会新. 企业绿色创新驱动因素的跨层次分析:以建筑企业为例[J]. 技术经济, 2018,37(11):49-55,115.

[13]HORBACH J. Determinants of environmental innovation:new evidence from German panel data sources[J]. Research policy, 2008,37(1): 163-173.

[14]ESTY D C, CHARNOVITZ S. Green rules to drive innovation[J]. Harvard business review, 2012,90(3), 120-123.

[15]武春友,吳荻. 市场导向下企业绿色管理行为的形成路径研究[J]. 南开管理评论,2009,12(6):111-120.

[16]SELNES F, SALLIS J. Promoting relationship learning[J]. Journal of marketing, 2003,67(3):80-95.

[17]曹洪军,陈泽文. 内外环境对企业绿色创新战略的驱动效应:高管环保意识的调节作用[J]. 南开管理评论, 2017,20(6):95-103.

[18]PUJARI D. Eco-innovation and new product development: understanding the influences on market performance[J]. Technovation, 2006,26(1):76-85.

[19]郭雪松,孙林岩,徐晟. 基于P-SVM的绿色供应商评价模型[J]. 预测,2007,26(5):7-11.

[20]刘彬,朱庆华. 基于绿色采购模式下的供应商选择[J]. 管理评论,2005,17(4):32-36,64.

[21]LI S R,JAYARAMAN V,PAULRAJ A,et al.Proactive environmental strategies and performance:role of green supply chain processes and green product design in the Chinese high-tech industry[J].International journal of production research,2016,54(7):2136-2151.

[22]ZHU Q H, SARKIS J. The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance[J]. International journal of production research, 2007,45(18/19):4333-4355.

[23]楊德锋,杨建华,楼润平,等. 利益相关者、管理认知对企业环境保护战略选择的影响:基于我国上市公司的实证研究[J]. 管理评论,2012,24(3):140-149.

[24]ZHANG B, BI J, YUAN Z W, et al. Why do firms engage in environmental management: an empirical study in China[J]. Journal of cleaner production, 2008,16(10):1036-1045.

[25]LEWIS G J, HARVEY B. Perceived environmental uncertainty: the extension of millers scale to the natural environment[J]. Journal of management studies, 2001,38(2):201-234.

[26]焦俊,李垣. 基于联盟的企业绿色战略导向与绿色创新[J]. 研究与发展管理,2011,23(1):84-89.

[27]ZHU Q H, SARKIS J, LAI K H. Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices[J]. Journal of purchasing and supply management, 2013,19(2):106-117.

[28]CHANG C H. Do green motives influence green product innovation: the mediating role of green value co-creation[J]. Corporate social responsibility and environmental management, 2019,26(2):330-340.

[29]LI G P,WANG X Y,WU J H.How scientific researchers form green innovation behavior:an empirical analysis of China's enterprises[J].Technology in society,2019,56:134-146.

[30]HAGGER M S,CHATZISARANTIS N L D,BIDDLE S J H.A meta-analytic review of the theories of reasoned action and planned behavior in physical activity:predictive validity and the contribution of additional variables[J].Journal of sport and exercise psychology,2002,24(1):3-32.

[31]ZHANG B, WANG Z H, LAI K H. Mediating effect of managers- environmental concern: bridge between external pressures and firmspractices of energy conservation in China[J]. Journal of environmental psychology, 2015,43: 203-215.

[32]KRUEGER N F Jr,BRAZEAL D V.Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs[J].Entrepreneurship theory and practice,1994,18(3):91-104.

[33]REYCHAV I, WEISBERG J. Bridging intention and behavior of knowledge sharing[J]. Journal of knowledge management, 2010,14(2):285-300.

[34]DE VRIES R E,VAN DEN HOOFF B,DE RIDDER J A.Explaining knowledge sharing[J].Communication research,2006,33(2):115-135.

[35]YU M X, SUN B, CHEN S S. Impact of environmental regulation on green innovation practice of food enterprises: regulating effect of environmental awareness of different executives[J]. Revista de la facultad de agronomia de la universidad del zulia, 2019,36 (1):46-53.

[36]RENNINGS K, RAMMER C. The impact of regulation-driven environmental innovation on innovation success and firm performance[J]. Industry and innovation, 2011,18(3):255-283.

[37]LIU Y, GUO J Z, CHI N. The antecedents and performance consequences of proactive environmental strategy: a meta-analytic review of national contingency[J]. Management and organization review, 2015,11(3):521-557.

[38]许晓燕,赵定涛,洪进. 绿色技术创新的影响因素分析:基于中国专利的实证研究[J]. 中南大学学报: 社会科学版,2013,19(2):29-33.

[39]FORD J A, STEEN J, VERREYNNE M L. How environmental regulations affect innovation in the Australian oil and gas industry: going beyond the Porter Hypothesis[J]. Journal of cleaner production, 2014,84:204-213.

[40]王建明,陈红喜,袁瑜. 企业绿色创新活动的中介效应实证[J]. 中国人口·资源与环境,2010,20(6):111-117.

[41]徐建中,贯君,林艳. 制度压力、高管环保意识与企业绿色创新实践:基于新制度主义理论和高阶理论视角[J]. 管理评论,2017,29(9):72-83.

[42]JAFFE A B, NEWELL R G, STAVINS R N. Technology policy for energy and the environment[J]. Innovation policy and the economy, 2004,4:35-68.

[43]李怡娜,叶飞. 制度压力、绿色环保创新实践与企业绩效关系,基于新制度主义理论和生态现代化理论视角[J]. 科学学研究,2011,29(12):1884-1894.

[44]CHOI J N. Individual and contextual dynamics of innovation- use behavior in organizations[J]. Human performance, 2004,17(4):397-414.

[45]ZHOU J, GEORGE J M. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. Academy of Mmanagement journal, 2001,44(4):682-696.

[46]魏龙,党兴华. 惯例复制、网络闭包与创新催化:一个交互效应模型[J]. 南开管理评论,2018,21(3):165-175,190.

[47]FORNELL C, LARCKER D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of marketing research, 1981, 18(1):39-50.

[48]贯君,徐建中,林艳. 跨界搜寻、网络惯例、双元能力与创新绩效的关系研究[J]. 管理评论,2019,31(12):61-72.

[49]BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986,51(6):1173-1182.

[50]沈能,胡怡莎,彭慧.环境规制是否能激发绿色创新:基于点-线-面三维框架的可视化分析[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(4):75-84.

[51]王旭,王非.無米下锅抑或激励不足:政府补贴、企业绿色创新与高管激励策略选择[J]. 科研管理,2019,40(7):131-139.

[52]SUN Y H,DU J T,WANG S H.Environmental regulations,enterprise productivity,and green technological progress:large-scale data analysis in China[J].Annals of operations research,2020,290(1/2):369-384.

[53]赵晓敏,孟潇潇,朱贺.专利授权模式下OEM与再制造商的博弈决策:基于OEM的绿色创新视角[J]. 管理评论,2020,32(4):132-145.

[54]CHANG T W, CHEN F F, LUAN H D, et al. Effect of green organizational identity, green shared vision, and organizational citizenship behavior for the environment on green product development performance[J]. Sustainability, 2019, 11(3):617.