齐桓公、管仲、鲍叔,你选择谁

2021-03-24李任飞

李任飞

2020年高考全国I卷的作文题,是请考生从齐桓公、管仲、鲍叔三个人的故事出发写作文。三位历史人物瞬间成为热点话题。

这段故事发生在2700年前,大背景是周王朝最初的“家天下”模式已经与诸侯血缘渐远的现实无法匹配,周天子收到的供奉越来越少,诸侯国间的战争越来越多,而蜜罐里泡大的周王根本没有能力解决这些问题。

大厦将倾,如之奈何?历史开出的药方是成立诸侯联盟,由盟主来主导天下事务。盟主就是霸主,那时的“霸”字通“伯”,是褒义词。齐桓公经管仲和鲍叔牙辅佐成为春秋首霸,所承担的就是这份历史责任。

齐国政坛“铁三角”

当时华夏诸侯众多,大国还有鲁、宋、卫、郑等,齐国又不在中原,为何历史的重任会落在齐桓公肩上呢?

其一,齐桓公的祖上姜子牙是周文王的军师、周武王的岳父、周成王的外祖父,也是齐国的开国国君。这段历史渊源无疑是齐国担任盟主的利好条件。更何况齐国在姜子牙的治理下迅速崛起,虽然其后国运也有起伏,但是到齐桓公这一辈,实力仍然相当雄厚。

其二,称霸当然需要雄主,而齐桓公恰好具备潜质。“无小智,惕而有大虑”,他不耍小心眼儿,头脑警醒,有大格局、大思路,能站在更高的层面看问题,为霸业放下个人恩怨,接纳差点射死自己的管仲。

不过,齐桓公也有一身毛病——贪恋酒色、任性张扬、刚愎自用、简单粗暴。他在继位的最初几年,因迷信武力,穷兵黩武,差点把齐国霸业彻底毁掉。所以,称霸这件事儿不能光靠齐桓公,还需要有高人辅佐。

管仲,按照《史记》中的说法是周文王的后裔。虽然管仲出生时已经家道中落,但历史最终给了他施展才华的舞台。在文王和太公合作400年后,他们的后代再一次联手。

管仲冷静、理性,这些特质齐桓公当然能接受;但管仲经常给齐桓公泼冷水,这就难免会影响国君的情绪。更麻烦的是,管仲最初辅佐的是齐桓公的二哥公子纠,这就让管仲和齐桓公(当时的公子小白)直接成为政敌。

虽然共同的事业是他们合作的基础,但要让“性情中人”齐桓公和高冷的管仲真正走到一起,还需要一位关键人物——鲍叔。

鲍叔即鲍叔牙,由于史料的缺乏,他的出身至今还是个谜。至于他什么时候与管仲结交,也没有明确记载,但有一点可以确定,他们的友情堪称千古佳话。

管仲曾用自嘲的口吻赞美鲍叔牙。他说自己年轻时生活潦倒,与鲍叔牙一起做生意,常给自己多分一些钱;给鲍叔牙出主意,却让经营陷入困境;他上战场打仗畏首畏尾,到官府当差又被赶了出来,最严重的是公子纠被杀之后,他“幽囚受辱”,因投奔政敌齐桓公而背上巨大的骂名……然而种种不堪,鲍叔牙都给予充分理解,不但没有小看管仲,反而在齐桓公面前大力推荐,并甘居其后。为此,管仲叹息了一聲:“生我者父母,知我者鲍子也。”

这段故事最终演变成一个成语:管鲍之交。汉语当中形容哥俩好的成语有很多,比如生死之交、莫逆之交,但管鲍之交还有另外一层意思,就是当一个人羽翼未丰、才华没能得到施展的时候,就有人理解、欣赏和支持,这样的友情才够得上管鲍之交。

从史料上看,在管仲接任国相之后,鲍叔牙并没有什么具体而显赫的贡献。但他身为国君的老师、国相的义兄,所发挥的作用是不可或缺的。每当那两个人出现意见分歧甚至情绪对立,都需要鲍叔牙居中调和。可以说,是鲍叔牙拉起了齐国政坛的“铁三角”。

“仁德之人”与“罪人”

因为有了“铁三角”,齐国进入了发展的快车道。国力增强,自然可以承担更多的“国际”义务,称霸就成了顺理成章的事情。

《论语》记载,有人问孔子怎样看待管仲,孔子评价,“仁德之人”。管仲没收了伯氏骈邑的家产,伯氏只能过粗茶淡饭的日子,却直到终老也无怨言。管仲公正执法,并让伯氏认识到错误,是德法兼治的体现,所以是仁德之人。

学生子路却提出不同意见,认为齐桓公杀了公子纠,同事召忽自杀以殉,管仲却不自杀,怎么能算仁德之人呢?孔子则说,因为管仲,大家不再兵戎相见,这就是他的仁德。

另一个学生子贡的问题更尖锐:管仲不殉死也就算了,还跑去给齐桓公做国相,这就不能算仁德了吧?孔子的回答异常精彩——管仲给齐桓公当国相,称霸诸侯,匡正天下,老百姓到今天还在享受着他创造的幸福局面,如果没有他,我们就会变成披头散发的野蛮人。

综合起来,孔子的两段话讲了三层意思:管仲维护了华夏秩序,抗击了外敌侵略,为百姓创造了幸福。可见在孔子心中,齐国的霸业主要归功于管仲。

到了宋代,文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人都写过同名文章《管仲论》。苏洵说:齐国的昌盛,不应归功于管仲,而要归功于鲍叔牙;齐国的危局也不能归罪于那几个小人,而是要归罪于管仲。为什么呢?因为鲍叔牙推荐了管仲,而管仲最后并没有推荐谁来接任国相。

苏洵的这种逻辑,也有很多人发出过赞叹。但是,如果再把苏轼和苏辙二人的《管仲论》读完,就会发现苏轼全是赞扬,苏洵全是否定,而苏辙比较折中。苏洵的《管仲论》更接近游戏之作,是专门跟儿子们唱反调,用来激发他们的写作创意,所以那未必是他的真实想法。

相比之下,司马迁在《史记》中记载“管仲卒,齐国遵其政,常强于诸侯”,则显得更为客观通透。管仲留下了一套强大的国政系统,后来六位公子彼此残杀30多年,齐国仍能保持强国地位,这就是其宝贵遗产。

喜欢鲍叔牙的几乎是所有人

司马迁在肯定管仲的同时,还描述了一种状况,“天下不多管仲之贤,而多鲍叔能知人也”。按理说,鲍叔牙支持小白夺位是篡权行为,但奇怪的是后人并不理会这点瑕疵。这又是为什么呢?原因很简单,因为鲍叔牙的所作所为与更多人相关。调和君臣矛盾,帝王将相喜欢;举荐人才,甘居其后,读书人喜欢;重朋友、讲情谊,大家都喜欢。

喜欢鲍叔牙无可非议,但如果简单认为鲍叔牙是君子而管仲是小人,那就是没有把书读明白。管仲本意是想通过自嘲来抬举朋友,但如果真的以为他很不堪,就大错特错。《史记·管晏列传》写管仲“少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤”。两个人都是贤者,这才是他们结交的基础。

辅佐齐桓公富国、称霸,本是鲍叔牙的职责,但这些事情后来主要由管仲完成;管仲想干出一番自己的事业,但同时也是在代鲍叔牙履行职责、实现愿望。兄弟一场,两个人最可贵的就是都在真心付出,而不计较得失,这是两位伟大前辈给后人的示范。

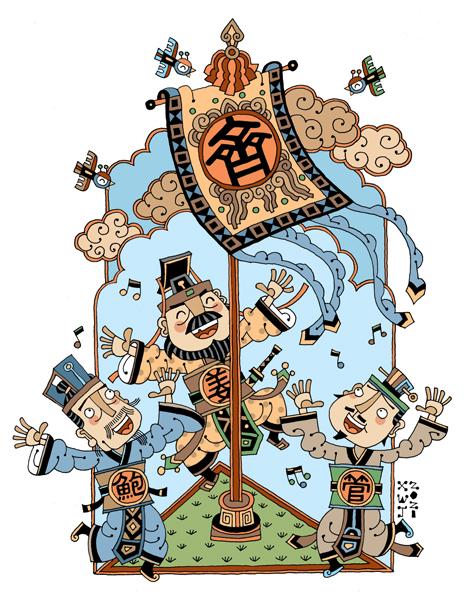

(花 川摘自《中国青年报》,肖文津图)