思维的成人礼

2021-03-24刘军强

刘军强

作文与论文

每逢毕业季,学生和老师们都要为毕业论文头痛不已,社交媒体中也会流传各种段子。国外有调查显示,抑郁、焦虑等心理状况在硕士、博士中司空见惯。这让我思考一个问题:论文为什么让这么多人不开心?

作为故事的另一面,老师们批改论文和参加论文答辩时的感受同样糟糕。曾有某高校教师在答辩现场愤怒地将论文扔向学生,引起公众热议。更奇怪的是,这一“过火”举动反而引起老师们的共鸣。有的老师甚至模仿诗人田间的句式赋诗一首:“假使我们不去发火,学生用不堪卒读的论文,愚弄了我们,还会用手指着毕业照上的我们说,‘看,这是傻子。”

作文和论文的区别,表面上是两种文体的不同,内里却折射出两种学习方式的差异,深层则对应着基础教育和高等教育之间的结构性断裂。正如北京大学张静教授所言:“我们的中学语文教育,主要是一种文学欣赏和评析的模式,但是缺乏证明性写作的训练……大学的专业性写作重点不在个性、情节和人物特征的表达,而是以实证或阐释的方式,去认识人类活动中显现的关系、行为、思想、制度、过程和问题。这种认识必须基于证据:使用专业语言、概念、逻辑和方法,对一个知识(观点)进行证明。这样才能成为有价值的、可运用的知识。”

初入大学的学生是带着写作文的思维写论文。作文与论文差别如此之大,结果就是让师生一起头痛。哪怕留学常春藤名校的中国学生,也很难摆脱这种情形。在耶鲁大学教写作的艾米丽·尤里奇教过中国学生,非常熟悉中国学生的特点。他说:“当我拿到一篇文章,几乎能一眼判断出,这篇文章是出自中国学生之手,还是美国学生之手……中国学生很爱用长句,喜欢用各种复杂的术语来重复同一种意思,喜欢诗意的、華丽的辞藻和句子。”

作文给学生带来的定式思维非常顽固,以至于有教授疾呼:“作文一日不废,学生就是修辞的工具,就很难养成科学表述问题的习惯。”

基础教育与高等教育

中国的大学经过几十年的建设,水平已经今非昔比。研究性大学的兴起对学生的写作水平提出了更高的要求。作文与论文背后,是中学与大学两种教育方式之间令人忐忑不安的断裂。

中小学以应试为主,重视刷题;大学一般不再填鸭,注重独立思考。

考试是中小学的主要考核形式,简答论述题导致学生们养成了罗列要点式的思维方式;大学生得自己发现并解决问题。中学老师常问:记住了吗?大学老师则是问:你怎么看?

中小学学习高度结构化,连睡觉和吃饭等生理时间都是规定好的;而大学教育则假定你是一个成年人,所以基本没有人管你。

中小学生活在父母的期望中(考上好大学);到了大学,学生的自我意识复苏,开始为自己而活。

中小学老师几乎是监护者的角色,大学老师则像是疏远的朋友或者最熟悉的陌生人。你会担心中学老师经常找你,但大学里你经常找不到老师,见面通常需要预约。

中小学学生完全是知识消费者,而大学生尤其是硕士、博士研究生,则需要承担一部分知识生产的责任。

当然,我们不能过分苛求中小学的应试教育。中国这种超大规模的赶超型国家,不得不维持以闭卷考试为主体的考核体系,以维护社会流动的公平。高考已经成为社会公平的一个重要试金石。如果推行灵活的选才机制,各种“花样”都可能冒出来,反而影响大家对教育体系的信心。

不过,我们也得承认:这种考试范围确定、强调确定结果的考核方式深刻地影响了学生的思维方式。力求标准答案的思维方式确有其弊端。这样训练出来的人,可能有一些能力,但是,“能力可以让火车准点行驶,却不知道要驶向何方”。

如吴军所言,如果你是一个“追赶者”,比如说“原来的计算机是怎么做的,那我也照样做一个”,这没有问题。但当你不再是“追赶者”,而是和人家并驾齐驱的时候,这事儿就麻烦了——你会不知道要往哪儿跑。因为它(往哪儿跑)没有标准答案。

当中学生升入大学,他们几乎是毫无准备地迎接一种完全不同的生活和学习方式。新生来到大学,相当于“12年有期徒刑”结束的囚犯来到了一个“无法无天”的世界:有大把的时间,也有大把的空白;有大把的选择,也有大把的迷茫。所以,面临如此断裂的标准和教育模式,大多数大学新生会惊慌失措。如果无法调适好心态和学习习惯,那么等待他的将是充满焦虑、压抑、疏离、挫折、自我怀疑的4年,甚至10年(本、硕、博)。

总之,从作文到论文的写作方式之变化,不啻思维方面的成人礼。

大学写作训练通常分为两类:创意写作与说理写作。创意写作通常面向小说、诗歌、戏剧、剧本等文体,说理写作则面向论文、实验记录、调查报告、文献述评等文体。大学阶段最重要的学习任务是能写有根有据,有问题、有论证,结构完整的论文。

说理写作不介意寡淡的白描,不主张圆滑的含混,不裹挟冲动的杂质,而是仔细发出理性的声音。写作并非只是码字。说理写作可以帮学生们完成作业、修完学分,但毕业后这些技能还有用吗?毋庸置疑。如李连江教授所言,写作能力是助推事业起飞的火箭燃料。

说理写作背后是一套复杂的思维能力:敏锐的观察和提问能力、资料的搜集与消化能力、抽丝剥茧的分析与论证能力、化无形为有形的整合能力、以读者为中心的共情和沟通能力。这些能力对于个人生活和职业生涯的竞争力,有很强的外溢效果。

一位留学北美的博士有如下评论:这些训练不仅可以用于科学研究、发表论文和找工作,它们还改变了我的思维方式。没有经验、不知道该如何解决的问题可以通过社会科学研究方法解决:不知道如何与雇主谈判,便翻翻前人的文献,总结出几种经实战证明比较有效的谈判策略;不知道如何高效地找到男朋友,于是以基本统计原则确定了找到此人的途径;又读了关于婚姻关系的文献,知道了影响婚姻满意度的几个关键因素。

这段话显得过分理性。不过,现代化的过程不就是一个逐渐祛魅,从相信土法偏方到依靠科学发现的过程吗?

一个人思想成熟的标志之一,就是能写出清晰连贯、逻辑通畅、言之有物的文章。对文字工作者而言,尤其如此。

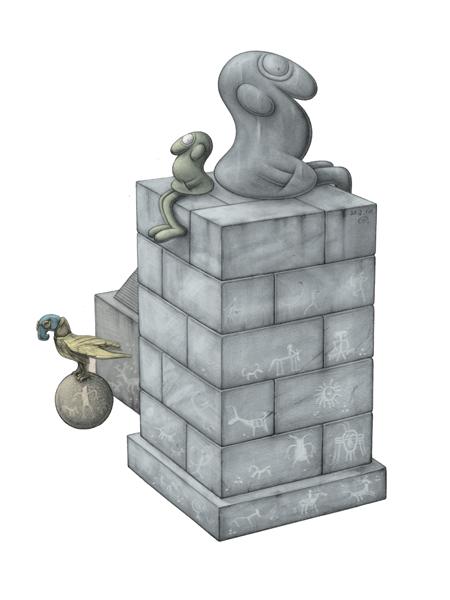

(流 云摘自广西师范大学出版社《写作是门手艺》一书,刘 宏图)