梁实秋所引鲁迅译文试解

2021-03-24黄悦

摘 要:梁实秋在与鲁迅关于“硬译”问题的论争中曾引鲁迅译文中的一些段落,作为“硬得不通”、鲁迅自己“也未必懂”的依据,由此证明“硬译”即“死译”。对这些梁引译文,鲁迅从未进行过正面回应,学界迄今为止亦未对此类译文的可解读与否做过认真研究。这一普遍沉默,似乎从另一角度说明对这些译文的情感倾向。本文试图对梁实秋所引全部鲁迅译文进行研究,着重于对语义进行解读和对句法结构进行辨析,以此证明这些译文的可解读性,并通过与鲁迅所用日译原文及他人所译同文的对比,进一步探索鲁迅译文的准确性和结构方式。本文认为,以句法结构为单位是鲁迅“硬译”的基本方式,这一方式固然会造成一定的理解难度,但由于可以避免译者在句式调整时造成语义改变,且能使读者理解到原文中句子内部的逻辑关联,因而不仅可有较高的信度,而且作为一种“不理想”的翻译对策,可与当下汉语的“理想”规准形成张力。

关键词:鲁迅译文;梁实秋;硬译;语感;可解读性;句法结构;日化

一

梁实秋在与鲁迅关于“硬译”问题的论争中,曾先后引鲁迅译文数节以证明其不通,而“硬译”与死译无别。对此,鲁迅虽然写过《“硬译”与“文学的阶级性”》《关于翻译的通信》等文,从整体上为“硬译”辩护,但是,对于梁实秋所举具体译文,除最初在《“硬译”与“文学的阶级性”》里说一句梁“明知道‘也许因为没有上下文的缘故,意思不能十分明了”{1}外,再未做过任何正面回应,不管梁实秋怎样一再要求他“解释”。{2}

学界对鲁迅、梁实秋翻译论争的研究似乎不少,但迄今为止,即使是站在鲁迅一方的人,也还未对梁所举译文进行过辩护或解析。这一沉默使人感到,在“硬译”问题上无论赞鲁还是顶梁,一到具体文本,就不得不站到梁实秋一边,谁也无法否认鲁迅译文中存在的大量在今天读来显得拗口、难解甚至不通的地方。

我承认这种语感的真实性,也承认梁实秋对鲁迅译文的批评无论形式还是内容都会有某种直觉的深刻。但是,当我们对鲁迅的翻译文本进行探索的时候,单凭自身语感来决定去取是远远不够的,这不仅因为现代汉语在今天已经同它的发展前期——鲁迅时代有着很大变化:今天的语感不能代替那时的语感,而“那时”作为一个现代汉语自由发展的动态时期,作为各种外来语和各地方言的语词语法的进进出出、此消彼长的变化过程,也不能简单地用梁实秋的语感否定鲁迅的语感(反之也一样);尤其还因为,在这变化中还夹杂着各种复杂的意识形态因素。上世纪40年代以后对于语言民族化、大众化的政治性肯定,特别是50年代以后对于汉语词汇语法等的统一规范和推广的制度性实施,使得普通话在得到广泛普及的同时,现代汉语本已初步形成的开放空间也被人为缩小。举例说,当19世纪后期以来不断增多的大量外来语成分受到意识形态规约,当“西化”成为贬义在我们自身的语感中遭到自觉抵制的时候,对鲁迅“硬译”中语词和句法的陌生感就会转为情绪上的不满和抵触。因此,面对鲁、梁作为不同知识背景和思想意识的两代知识人的翻译之争,在我们进行历史性研究之前,似乎已经根据我们自身的语感,先行地做出判定了。这一语言感受并非天生,而是在当下语境的不断沐浴中形成的。这一沐浴的彻底性在于它一旦形成,就仿佛天生即长在我们心中一般,成为汉语的规范与否、正确与否、优与劣、好与坏的仲裁者,自觉以当下的规准为标准,秒杀一切不合规准的历史和现实,也因此秒杀自身——使它凝固在当下。

因此,“硬译”研究的第一步,是要设法先行地将自身的语感悬置起来,从承认并尊重鲁迅的语感做起,假定那有意写得生涩的译文是可解读的,然后耐下心来逐字逐句地去读。这一学术研究中的“无罪推定”并非只产生于对于研究对象的宽容和客观,而且也首先产生于对我们自身的“有罪推定”的要求,正是一种“罪之中”意识,才可能使我们走近鲁迅和他的文本,因为鲁迅自己也正是作为“罪之中”的意识者从事他的創作和翻译的:“我从别国里窃得火来,本意却在煮自己的肉的。”{1}

要理解那“本意”,需要从一点一滴做起,在自身语感的悬置中经受不同的沐浴。

本文仅拟对梁实秋所引鲁迅数段译文进行解读,重点放在语言层面,即放在对其语义及句法结构的解说方面,而不涉及对译文的内容评判。我以为鲁、梁翻译方法的区别,还不在前者以词为单位、后者以句为单位(像一些学者所说的那样),而在于前者是以句法结构为单位,后者则如我们所习惯的那样,“不妨把句法变换一下”{2}。句法结构的近乎原样复制,是“硬译”的基本方式,对这一方式的评价,需要在解读的基础上进一步研究,本文在此亦拟做些初步设想。在解读过程中,对日译原文及其他译本的参考都是必要的,可以在诸多比照中对鲁迅译文获得更多感受,但如果因此认为,只有通过这些鲁迅译文才是可解读的,则亦非吾所愿也。

本文日译引文方面的部分理解,得到日本东京大学铃木将久教授以及年轻的日本朋友南部健人同学的悉心帮助,俄语中的若干问题则就教于北京语言大学宋长宏兄,在此一并致谢!至于外文理解中的错误,则概由笔者本人承担,并欢迎指正。

二

梁实秋所引鲁迅译文分别出现在《论鲁迅先生的“硬译”》《所谓“文艺政策”者》《论翻译的一封信》中,长短共9节,现分别解读如下:

(一)《论鲁迅先生的“硬译”》中的引文

《论鲁迅先生的“硬译”》发表于1929年9月《新月》第3卷第6、7期合刊,在此文中,梁实秋第一次针对鲁迅翻译提出批评,认为他的“硬译”“离‘死译不远了”。文中所引鲁迅译文三段,指其为“极端难懂的句子”③,且说:“专就文字而论,有谁能看得懂这样稀奇古怪的句法呢?”{4}译文前二出自卢那卡尔斯基(卢那察尔斯基){5}《艺术论》,后一出自他的《苏维埃的国家与艺术》。

梁引第一段,取自《艺术论》第一章《艺术与社会主义》,鲁迅译文由日本昇曙夢译本(东京白扬社1928年版)转译。

引文(1):

这意义,不仅在说,凡观念形态,是从现实社会受了那唯一可能的材料,而这现实社会的实际形态,则支配着即被组织在它里面的思想,或观念者的直观而已,在这观念者不能离去一定的社会底兴味这一层意义上,观念形态也便是现实社会的所产。{1}

“这意义”即这意思,“这”指前面一句:

据科学底社会主义,则观念形态是由现实社会而发达的,因此就带着这现实社会的特征。{2}

“这意义,不仅在说……而已,……也……”是这段文本的主干。“不仅……而已”,是这个复句的前一个分句,其中“凡观念……直观”是“不仅在说”的“说”的内容(宾语),包括两层意思:一、“凡观念形态”,都是只可能从现实社会接受材料的。二、这现实社会的实际形态,支配着被组织在它里面的思想或观念者的直观。这里,“即”是“就”的意思,“即被组织在它里面”,强调就是被组织在“现实社会的实际形态”里——思想和直观都是在社会现实中被组织、被构成的,不能脱离现实而存在。

后一个分句是说,“在……意义上”,“观念形态”也就是社会的产物。在什么“意义上”?在“观念者”(意识形态人)不能离开一定的社会兴味这意义上。就是说,人作为意识形态者,其趣味也具有社会性。“一定的”:特定的。

所以,这段的基本意思是,意识形态是现实社会的产物,这不仅意味着人们的思想观念的形成来源于现实社会并受到其支配,而且意味着人们的趣味取向也是由现实社会产生的,具有社会性。

对比日译原文:

それも單にイデオロギイが現實社會からその唯一可能なる材料を受けて、そしてこの現實社會の實際形態がその中に組織されてゐる思想若くはイデオロギストの直觀を支配してゐるといふ意味に於いてばかりでなく、更にこのイデオロギストが一定の社會的興味から離れ去ることが出來ないといふ意味に於いても、イデオロギイは現實社會の所產である。③(这不仅意味着意识形态从现实社会接受那唯一可能的材料,而这现实社会的实际形态支配着在其中被组织着的思想或意识形态者的直观,而且即使在意识形态者不可能从一定的社会兴味中离去的意义上,意识形态也是现实社会的产物。)

对照来看,鲁迅完全按日译的语法结构翻译,并尽量使用日译本所用汉字词。又,“イデオロギスト”(观念形态者)译为“观念者”是一种简称。“その中に組織されてゐる”译为“即被组织在它里面的”,“即”字无原文对应,为鲁迅所加,用来强调“在它里面”的“它”,就是指“现实社会的实际形态”,而不是指前面的“观念形态”。“社會的興味”,鲁译为“社会底兴味”,“底”对译“的”,这是鲁迅自1924年译《苦闷的象征》开始使用的对译方式{4},日语“的”附在名词之后,有将前面的名词转为形容词的功能,与一般汉语“的”含义不同{5}。形容词化了的“社会底”,在修饰“兴味”的时候,既不是指社会自己的兴味,也不是指人对社会的兴味,而是指具有社会性的兴味。

梁引第二段,出自《艺术论》第一章,在引文(1)稍后的位置。

引文(2):

问题是关于思想的组织化之际,则直接和观念形态,以及产生观念形态的生活上的事实,或把持着这些观念形态的社会底集团相连系的事,是颇为容易的。和这相反,问题倘触到成着艺术的最为特色底的特质的那感情的组织化,那就极其困难了。{1}

在此之前,作者说明观念形态的阶级性和集团性特征,而艺术作为观念形态,是一种对思想和感情的“组织化”,即用艺术的方式表达一定阶级、集团的思想和感情。

这段引文分为两句:一、“问题是……”,二、“和这相反,问题倘触到……”。上一句,“问题是关于思想的组织化之际”,“之际”等于说“的时候”,是鲁迅的常用表述。“则”以后表示这种情况的结果。主语中心词是“事”,什么“事”呢?即思想的组织化“直接和……相连系”这件事。“和”是介词,“连系”即联系{2}。“和”什么相“连系”?和“观念形态”“产生观念形态的生活上的事实”或“把持着这些观念形态的社会底集团”相联系。所以“观念形态”“生活上的事实”“社会底集團”是“和”的三个宾语,介宾短语“和……”做“连系”的状语,表示“思想的组织化”所“连系”的对象,这个介宾短语与“连系”组成的动词性短语,则做“事”的定语。这句作者要说的是,思想的组成具有意识形态性,而意识形态产生于现实生活,又从属于特定的社会集团(具有阶级性等),因此,思想的组成直接受到它们的影响——这件事理解起来“是颇为容易的”。

下句是假设复句,“倘……那(2)……”是关联词。全句主干是,“问题倘触到……那感情的组织化,那就极其困难了”——思想的组织化与意识形态等的关系好理解,感情的组织化就难了。“成着……特质”是动宾短语做定语修饰“那感情”,其中“艺术的最为特色底的”是“特质”的定语,说明感情是艺术中最具特色的东西。

对比日译原文:

問題が思想の組織化に關してゐる場合には、直接イデオロギイとそれを生み出した生活上の事實若しくはそれ等のイデオロギイを把持してゐる社會的集團とを結びつけることは可なり容易である。それに反して、問題が藝術の最も特色的な特質をなしてゐる感情の組織化に觸れてゐる場合には、それが極めて困難である。③(问题关系到思想的组织化的时候,直接与意识形态及产生它的生活上的事实或掌握着那些意识形态的社会集团相联系,这是相当容易的。与此相反,当问题涉及到成为艺术的最具特色的特质——感情——的组织化的时候,那就极其困难。)

鲁译在遵照原译文的语法顺序时,也没有处理得过于刻板,如“藝術の最も特色的な特質をなしてゐる感情の組織化に觸れてゐる場合に”(直译:在触到成为艺术的最具特色的特质的感情的组织化的场合),是单句中表示条件的状语,鲁译直接对译为假设复句的从句“倘触到成着艺术的最为特色底的特质的那感情的组织化”,这在句法组织的逻辑关系上没有不同。这里,凭空加个“那”字是有考虑的,日语中“特質をなしてゐる感情”中,“特質をなしてゐる”修饰“感情”比较清楚,译成“成着……特质的感情”,却容易有歧义:“成着”的宾语是“特质”还是“感情”?译成“那感情”,“成着”的宾语就是“特质”,指“那”成为艺术特质的感情。此“那”的用法,几乎是鲁迅译文的一种通例。

“……こと”,是把前面的子句名词化的一种语法表达,凡此鲁迅一般都直译为“……的事”,现在看来,此句若不要“的事”,说成“直接和……相连系”,“是颇为容易的”,也通,但由于子句较长,加“的事”表示这个子句到此为止成为名词性短语做主语,对于习惯这种表达方式的人,还是显得比较清楚的。

“特色的な”鲁译为“特色底的”,“底”对译“的”,如前所说,是名词的形容词化标志,而一般日语中这类形容词(形容动词)在做定语时“的”后面加词尾“な”或格助词“の”等标志,做状语时则加词尾“に”標志,鲁迅对译为“~底的”,“~底地”。“底”后加“的”,使得这一形容词与定语中心词之间的联系松散一点,所以“特色底”前面还可加“最是”修饰。如果“底”后不加“的”,形容词与中心词的连接紧密,就要看成一个合成名词那样{1}。如引文(1)中,“一定的社会底兴味”,“社会底”与“兴味”连成一体,“一定”一般不能修饰“社会”或“社会底”,而只能修饰整个“社会底兴味”,即,不是指某一特定社会的兴味,而是指某种特定的社会兴味。此处“特色底的”,可以理解为有特色的。

梁引第三段,出自鲁译卢那卡尔斯基《苏维埃国家与艺术》第四节《苏维埃主权的艺术问题》,收在《文艺与批评》集中。这一节主要说苏联政权下的艺术教育问题,特别说到那些非“社会主义”内容的艺术品对于大众的意义。

引文(3):

内容上虽然不相近,而形式底地完成着的作品,从受动底见地看来,对于劳动者和农民,是只能给与半肉感底性质的漠然的满足的,但在对于艺术底化身的深奥,有着兴味的劳动者和农民,则虽是观念底地,是应该敌视的作品,他们只要解剖底地加以分解,透彻了那构成的本质,便可以成为非常地大的教训。{2}

这是在说内容不被认可但形式完美的艺术品对于工农大众的意义。全句为转折复句,“但”为表转折关系的副词。“内容上……不相近”,指作品内容远离“社会主义”的要求③。“形式底地完成着的作品”,即等于说形式上完美成功的作品。“受动底见地”:“受动底”即被动的,消极的;“见地”,汉语中原为见识、见解{4},日语用来对译viewpoint、standpoint等,表示言论所依据的观点、立场。消极被动的观点,即认为作品欣赏只能是一种对作品的被动接受这样一种观点。以这种观点看问题,则对于“劳动者(工人)和农民”来说,从那内容不合意识形态标准的作品中,只能得到一点点官能性的、隐约的满足。后面用“但”字转折,认为如果对这类作品的形式进行能动的深入分析,却可获得很大教益。“艺术底化身”,当指艺术品、艺术形式。“教训”,教导、训示。“便可以成为非常地大的教训”,其主语是前面的“作品”。作品通过艺术形式分析,可成为对工农大众的教导、训示,即成为有教益的东西。

因此,这段的大意是,内容不足取但形式完美的艺术品,若从被动的观点看问题,这类作品就只能给工人、农民一点朦胧的感官满足,但如果是对艺术的奥妙有兴趣的工农,只要对其形式进行深入分析,弄清其基本构成,即可对他们有很大的教益。

对照日译原文:

内容の上からすれば緣遠いものでも、形式的に完成されてゐる作品は、受動的見地から觀る{5}時には、勞働者若くは農民に對して半肉感的性質の漠然たる滿足⑥のみを與ふることが出來る、然し藝術的化身の深奥{7}に對して興味を持ってゐる勞働者及び農民には、觀念的には敵視さへせねばならぬ作品でも、彼等が解剖的に分解し、その構成の本質に透徹するならば、非常に大なる敎訓となることが出來る{1}。{2}(内容上相距很远但形式方面完善的作品,从被动的观点看时,对工人或农民只能给与半肉感式的朦胧的满足,然而对于那些对艺术化身的奥秘有着兴趣的工人农民来说,即使是观念上应该敌视的作品,只要他们加以解剖式地分析,洞彻其构成的实质,那也会成为非常重要的教本。)

原译文“受動的”“半肉感的”“藝術的”,鲁迅对译为“受动底”“半肉感底”“艺术底”,此类说明已见前。因此,“艺术底化身”不是艺术自己的化身,而是具有艺术特质的“化身”,当指具体的艺术品、艺术形式的形成而言。“形式的に”“觀念的に”“解剖的に”,“的”后加“に”,如前所说,是这类“的”字词做状语(连用用法)时加的词尾,鲁迅对译为“形式底地”“观念底地”“解剖底地”,可以理解成“形式方面”“在观念上”“解剖式地”等。“勞働者”,即worker,鲁译直接写为“劳动者”,是专指工人,即劳工,与现在的广义用法不同,但在那时却不罕见。

(二)《所谓“文艺政策”者》中的引文

《所谓“文艺政策”者》发表于1930年5月《新月》第3卷第3期《零星》栏,是专对鲁迅译《文艺政策》进行批评的。文章前半举译文中难解处数段,以证明“硬译”的不通。

鲁迅所译《文艺政策》,最初以《苏俄的文艺政策》为名,于1928年6月起连载于《奔流》月刊1卷第1—5期及第7、10期。单行本于1930年由水沫书店出版。此前,尚有画室(冯雪峰)译的同书,名为《新俄的文艺政策》,出版于1929年光华书局。二书同转译自外村史郎、藏原惟人辑译的《露國共產黨の文藝政策》,南宋书院1927年版。该书的主要部分是1924年5月9日在苏共中央召开的“关于文艺的党的政策”讨论会的速记。

此文所引译文五段,第一段摘自讨论会中那巴斯图派(岗位派)作家培赛勉斯基(别泽缅斯基)的发言。

引文(4):

在给我的信里,——但这也是颇为残酷的信——同志托罗兹基掷过这样的句子来,“你竟误解我到这样么,宛如我们较之自己们,倒更尊重他人似的?”诸位同志们今天为止的度态③[状态],是还是如此的,较之自己们,是更尊重他人的。而同志瓦浪斯基在这座上,作为我们的反对者,又作为无产阶级文学的反对者而出面的时候(这在许多处所,都能够随便证明的),诸位同志们,在这里,是明明白白——有着较之自己,倒在他人的尊敬的。{4}

那巴斯图派以无产阶级文学团体自居,要求苏共对文学领域的直接领导和干预。在此,培赛勉斯基指责托罗兹基(托洛茨基)、瓦浪斯基(沃隆斯基)等人作为无产阶级文学的反对者,不尊重自己人,反尊重那些“同路人”——“资产阶级”作家。对其中“较之自己们,倒更尊重他人”一句,梁实秋评曰:“简直莫名其妙。”{5}其实“较之……倒……”类句型,在鲁迅自己写的文中也常见,不能算是“硬译”,而是略带文言的表达,等于说,比起对自己人来,倒是对他人更尊重,是一种逆接的比较句。这段文中出现“较之”的有三处,每处用词略有变化,意思大致相同。一、“較之……,倒更……”,二、“较之……,是更……”,三、“较之……,倒在……”。其三中,“有着较之自己,倒在他人的尊敬的”,即“较之自己,倒有着在他人(方面)的尊敬的”。托罗兹基在信上说,培赛勉斯基误解了他,好像他对他人比对自己人还尊重。培赛勉斯基在发言中回应说,没有误解,他们到现在为止,还是对他人比对自己人更尊重,而瓦浪斯基在会上的表现——反对我们,反对无产阶级文学,也分明是不尊敬自己人,反尊敬他人。

对照画室译文:

同志特罗次基在给我的信中——自然那是很残酷的信——是向我投过如下似的句子:“果然你是误解我到那样地步的吗,恰恰有如我们比之尊重自己的人们更尊重他人的那般?”同志诸君,在今日以前是保存着这状态的,即比尊敬我们自己更尊敬他人的。而且同志伏浪司基在这席上,当作我们的反对者也当作无产阶级文学的反对者进出着的时候(这是在许多的场合上都能够证明的),同志诸君,在这里就分明地比尊敬我们自己更尊敬他人的。{1}

由于二人采取的同一译本,又都是尽量采取原译文中的汉字词语,且按照原译文的语法直译,所以,用词和句式十分相似。不过画室的译文显得更生硬一些。二者的细微差别在:一、鲁译“诸位同志们今天为止的态度,是还是如此的”,冯译为“同志诸君,在今日以前是保存着这状态的”,好像今天以前是这样,但今天不是这样。二、鲁译“同志瓦浪斯基在这座上……出面的时候”,冯译为“同志伏浪司基在这席上……进出着的时候”,“出面”为“进出着”,好像伏浪司基在发言席上进进出出,有些费解。这些需要查对原译文。

日译原文:

私への手紙の中で、——それは可成りに殘酷な手紙もあるが、——同志トロ―ツキイは次ぎの如き句を投げつけた、「果してあなたはそれほどにまで私を誤解されたのであるか、恰も我々が自分達のよりも他人を尊重してゐるかの如くに?」同志諸君今日までこの狀態は保存された、我々よりも、自分達のよりも、他人を尊敬したのである。そして同志ウオロンスキイが此席に於て、我々の反對者として又プロレタリア文學の反對者として進出する時(多くの場合に於てそれは如何ようにも立證することが出來る)、同志諸君、此處には明かに——我が身よりも他人への尊敬があるのである。{2}(在给我的信——那也是相当残酷的信——中,托罗兹基同志掷以如下句子:“你真的把我误解到这地步吗——好像我们比起对自己人来,倒是对他人更尊重似的?”诸同志迄今为止这种状态一如其旧:比起对我们,对自己人来,倒是对他人更尊敬的。而且瓦浪斯基同志在这会上作为我们的反对者,且作为无产阶级文学的反对者出面的时候(这在很多场合都能轻易证明),同志们,在这里很显然,是比起对我们自身来,倒是有着对他人的尊敬的。)

“今日までこの狀態は保存された”,意思是当初那种状况被保存至今,冯译误。又,此处“進出する”应即“進み出る”,是走向前、走出来的意思,冯沿用之,似欠妥。③又,“此席に於て”,鲁译:“在这座上”,冯译:“在这席上”。按,“席”即“座”。“在这座上”,即在这会场上{1}。现在也还可以说某人“在座”。“他人を尊敬した”,“尊敬”鲁译换为“尊重”,意思上亦不为错。

此外,鲁、冯所译“同志托罗兹基”等,是据日语“同志トロ―ツキイ”等直译,但“同志”在前,并不是日语的习惯,而显然是日语照俄语的直译。仅此即可大致推测,日语对俄语的译法也是相当“硬”的。

对比原译文,还可以看出鲁迅的“硬译”较之冯雪峰,还是有一定灵活性,如“果して”译为“竟”(冯,“果然”),“保存された”译为“还是如此”(冯,“保存着”),“同志诸君”译为“诸位同志们”(冯,“同志诸君”),“此席に於て”译为“在这座上”(冯,“在这席上”),“进出”译为“出面”(冯,“进出”)等。

后面几段都很短。

第二段是托罗兹基发言中的一句话。

引文(5):

我决不是要由这一点,在同志里培进斯基上头竖起十字架来。{2}

梁实秋评:

如何可以在一个人的“上头”而“竖起”一个“十字架”来呢?我觉得这句话应该有注脚。③

他说的不错,这的确有点突兀,需要看看前后文。托罗兹基认为不会有无产阶级文学取代资产阶级文学而独立存在的情况,那些自居无产阶级文学的作品,其实是无法避免“同路人”——“资产阶级”文学的深刻影响的。在本段之前,他举那巴斯图派作家里培进斯基(李别进斯基,《一周间》作者)为例说,即使像反对“同路人”的里培进斯基的作品,也与“同路人”作家有着很大关系。因此,引文中“这一点”即指受“同路人”作家作品影响这一点。下面又说,要多多关注思想与我们接近的青年艺术家,这包括不随意赞扬,不放弃批评,以及“有谁踬绊了的时候,不要即刻在那上面竖起十字架”。“踬绊”即跌倒。

与此对照起来看,所谓“在……上头/面竖起十字架”,应是指对受到挫折的人,不去设法挽救,而是将他置于死地,彻底埋葬。因此,托罗兹基这里的意思应是,他决不会因里培进斯基受了“同路人”作家的影响,就把他一笔抹杀。“竖起十字架”的本义也许是指在坟墓上竖十字架。

查日译原文,对“同志リベヂンスキイの上に十字架を立てよう”{4}(在里培进斯基同志上面竖起十字架来)一句也无注释,此外,另两个中译本,也都是从同一日译本转译的,大家都“硬译”了以后放着,好在基本意思还可以猜出。

第三段引文也是个短句,引自该书所收的第二个文件,《观念形态战线和文学——第一回无产阶级作家全联邦大会的决议》(1925年1月),这个全苏无产阶级作家联盟(伐普)决议采用瓦进(瓦尔金)的报告,坚持那巴斯图方向,宣布必须承认无产阶级文学的“主权的原则”,为克服资产阶级、小资产阶级文学及倾向而进行不断的有组织的斗争。{5}

引文(6):

在这里,就重演着那全世界的温暾主义者的态度——⑥

梁实秋评:

“温暾”什么东西呢?应该加注。{7}

按,“温暾”一词是纯粹汉语,即温吞,“暾”与“吞”,古音相近,今普通话音同{1}。原义为不冷不热,喻指说话做事态度暧昧,模棱两可。《汉语大词典》“温暾”条,书证引清李斗《揚州畫舫錄·小秦淮錄》:

性溫暾,寡言笑,偶一雅謔,舉座絕倒。

又引鲁迅《华盖集·并非闲话(三)》:

即使还写,也许不过是温暾之谈,两可之论,也即所谓执中之说,公允之言,其实等于不写而已。

又,日本小学馆《中日辞典》,将汉语“温暾”“温吞”列入同一词条,释义为:

(言葉が)はっきりしない、生ぬるい。(言辞不清,不明确)

因此,温暾主义者等于说折衷主义者,调和派。

此处冯译为“妥协派”{2},意思与鲁译接近。

又,张秋华译自俄文的同文,为“机会主义者”③,与鲁译不同。

对照日译原文,此为“日和見主義者”{4}。“日和見”,本为观望天气,以决定去就。所以,日和見主義就是见风使舵的机会主义。该段指责托罗兹基等人在文学上重演着政治上的一切机会主义。译为“温暾主义”“妥协派”,似都不够准确,这应是从上下文判断的。{5}但“温暾”本身,却是古已有之,而非“硬译”。

按,鲁迅于两年后的1932年8月译上田进《苏联文学理论及文学批评的现状》时,始将“日和見主義”译为“机会主义”,如:

对于文学艺术领域上的第二国际的机会主义和托罗茨基主义,……⑥

又:

那就是对于一切反革命底理论及右翼底,左翼底机会主义的斗争的强化。{7}

对照原日文,两处皆为“日和見主義”{8}。

第四段回到“关于对文艺的党的政策”的讨论,引“瓦进的结语”中的话。此段梁实秋引文采自《文艺政策》1930年水沫书店版单行本。

引文(7):

说是弄着专门家讨伐,以非难我们。说而这是全不明白事情的。{9}

梁引后讥曰:

“中国文本来的缺点”固多,然而这一句却不能算是中国文罢?{10}

按,此段中“说而”二字的确不可解,对照梁所引《文艺政策》(1930年版)的原文,引文无抄录之误。然《鲁迅全集》十六卷本(1948年)、《鲁迅译文集》(1958年)、《鲁迅译文全集》(2008年)等,“说而”皆为“可说”。

复查首发于《奔流》月刊的《苏俄的文艺政策》(连载)中,该段引文如下:

说是弄着专门家讨伐,以非难我们。然而这是全不明白事情的。{1}

“说而”为“然而”。

如此看来,“说而”应为“然而”之误排,“可说”则似乎是出版1938年《鲁迅全集》{2}时的校改,非鲁迅所为。大约校者认为 “而”“可”形似,又与“说”倒排吧。

从上下文看,瓦浪斯基等批评那巴斯图派在文学创作上排斥“同路人”,排斥专家,针对此,瓦进进行反击,认为文学属于意识形态领域,不应把创作交给资产阶级专家。因此,“说是弄着专门家讨伐”,“说”的主语是瓦浪斯基等人,“弄着”的主语是瓦进自己所属的那巴斯图派,“专门家讨伐”即讨伐专门家。

全句的意思是,瓦浪斯基说我们那巴斯图派在进行专家讨伐,以此来非难我们,但这完全是不明事理的。

对照冯译:

说我们是征伐着专门家,于是非难着我们。但是这是完全不知道事情的。③

“但是”可作为鲁译“然而”之旁证。“说我们是征伐着专门家”,增加“是”的主语“我们”,显得更清楚。

对照日译原文:

專門家征伐をやってゐると言って我々を非難する。しかしそれは全く事を知らぬものである。{4}(说是在搞专家讨伐——以此来非難我们。然而这是完全不明事理的。)

“やってゐる”:做着,进行着。鲁译为“弄着”,即搞着,是。“しかし”:但是、然而的意思。单行本中“然而”误排成“说而”,的确无法理解,但这尚不能说是鲁迅自身的问题。

(三)《论翻译的一封信》中的引文

《论翻译的一封信》是梁实秋写给叶公超的信,发表于1932年11月《新月》四卷五期{5}。所引鲁迅译蒲力汗诺夫(普列汉诺夫)《艺术论》中两段达尔文《人类的起源》(原名“The Descent of Man and Selection in Relation to Sex”)中的引文,由于可以找到英文原文,梁实秋在批评鲁译的不通时,又按英文复译,是难得的译文比较资料。

鲁迅译蒲力汗诺夫《艺术论》于1930年光华书局出版,此前已有林柏(杜伯庠)译的同书,出版于1929年上海南强书局。二书皆从外村史郎日译本转译,该日译当为东京丛文阁1928年6月版。鲁译书后还附有普氏的《阶级社会的艺术》一书,从藏原惟人的译本转译。鲁迅在《序言》中承认曾将林译作参考,“采用了些比日译更好的名词,有时句法也大约受些影响,而且前车可鉴,使我屡免于误译”⑥。

此外,曹葆华以《没有地址的信》为题的据俄语原文的译本,出版于1962年人民文学出版社,又经1964年三联书店版的校订重印,差不多成为定本了,在此也可用来参照。

所引第一段,是蒲力汗诺夫引达尔文的一段话,试图说明美和道德的观念是因环境的不同而不同的。

引文(8):

我想,在最初,是有将〔我〕和恰如各各的群居底动物,如果那知底能力而发达到在人类似的活动和高度,便将获得和我们一样的道德底概念那样的思想,是〔相距〕很远的事,宣言出来的必要的。

正如在一切动物,美的感情是天禀的一样,虽然它们也被非常之多的种类的事物引得喜欢,它们〔也〕会有关于善和恶的概念,虽然这概念也将它们引到和我们完全反对的行动去。{1}

梁实秋评:

老实说,我看不很懂,尤其是“是相距很远的事”和“和我们完全反对的行动去”这两句。所谓相距很远,不知是那两件东西相距很远?所谓“和我们完全反对的行动”,不知“我们”是谁,更不知有什么“行动”是“和我们完全反对”?我很细心的看,看不懂。{2}

又:

老实说,鲁迅笔下所写出来的“是相距很远的事”“和我们完全反对的行动”这两段,若拿去请教鲁迅,他老先生也未必懂。这样的译文,谁能懂呢?以自己所不能懂的文字要读者“硬着头皮”去读,这就是“硬译”的本色罢?③

“相距很远”是指“我”和“那样的思想”相距很远。又,“我们”是指我们人类,“它们”则是指人类之外的“一切动物”。因此,“这概念也将它们引到和我们完全反对的行动去”,就是说,动物虽也可能有善恶的概念,但其善恶观不会跟人类一样,因此,这类观念会引导它们做出与人类完全相反的事。

这里,第一个长句的主干是,“[我]是有……宣言出来的必要的”。有将什么宣言出来的必要?有“将[我]和……那样的思想,是[相距]很远”这件“事”宣言出来的必要。“哪”样的思想?“恰如……那样的思想”: 恰如“各各的群居底动物,如果那知底能力而发达到在人类似的活动和高度,便将获得和我们一样的道德底概念”那样的思想。“知底能力”即智的能力,“知”“智”是古今字,此读去声。因此,这句的意思是:我想,首先有必要声明,我并不认为,各种群居动物,其智力的活动和智力的高度如果发展至人类水平,就能与人的道德观念相同。

第二个长句,是个长状语句。“正如……一样”,做“它们也会有……”的状语,意思是,对一切动物来说,正如美感是天生的一样,它们也会有(天生的)善恶观念。两个“虽然”则作为插说,来对前面成分进行补充说明。“虽然”前面如果加破折号,会比较清楚。

林柏译文第二部分与鲁译相近,第一部分则略有不同,可资对照:

我以为最初便有这样宣言的必要:即各种群居的动物,如果其知的能力发达至像人类一样的活动和高度,便会获得和我们同样的道德的概念——这样的思想是远于事实的{4}。

“这样的思想是远于事实的”,鲁译为“[我]和……那样的思想是[相距]很远”,意思不同。

日译原文:

私は恰も各々の群居的動物は、その知的能力にして人間におけるごとき活動と、高さにまで發達するであらうならば、吾々のと同樣の、道德的槪念を獲得するであらうといふ如き思想からは、遠いといふことを最初に宣言することが必要であると考へる。(我想,有必要一开始就宣言,我与诸如此类的思想相距很远:各种群居动物,如果其心智能力发展到人类似的活动与高度,就将获得与我们同样的道德概念。)

あらゆる動物に美の感情が生得であるのと同樣に、尤も彼等は非常に多種類の事物によって喜ばされもするが、彼等は善及び惡についての槪念を有しうる、尤もこの槪念は彼等を吾々のとは全く反對の行動に導きもするが。{5}(正像在一切动物中,美的感情是天生的一样——虽然它们也被多种多样的事物引起愉悦,它们也会有关于善与恶的观念吧——虽然这观念也把它们导向与我们全然相反的行动中。)

与日文对照,林译将“……を最初に宣言することが必要であると考へる”(直译:我想,把……首先宣言出来的事,是必要的)放到前面,说成“我以为最初便有这样宣言的必要:……”,用“这样”来指代“宣言”的内容,使那内容可以在后面说出(称代复指),因而比较容易看清楚。但林译“这样的思想是远于事实的”,是明显的误译,不是“这样的思想”“远于事实”,而是“我”“远于”“这样的思想”:“私は……といふ如き思想からは,遠い”(我离……这样的思想很远)。

对比曹葆华译自俄语的段落:

我认为必须一开始就声明,我并不以为任何群居的动物,如果它的智力发展到像人一樣的活动和高度,就会具有同我们一样的道德概念。

一切动物都具有美感,虽然它们赞美极不相同的东西;同样地,它们都会有善恶的概念,虽然这种概念把它们引导到同我们完全相反的行动上去。{1}

按,在1964年版中“并不以为”改为“远不是以为”{2}。

曹译较容易理解。“我并不以为……”对译俄语“я далек от мысли……”,显得简洁,而日语将此直译为“……といふ如き思想からは,遠い”(与……那样的思想远离),汉语转译时,词语搭配的间隔就会拉得比较长。③

又,“一切动物都具有美感”,与英文接近(“various animals have some sense of beauty”),但俄语这句“всем животным присуще чувство прекрасного”,意思似与日译接近:“あらゆる動物に美の感情が生得である”,即在一切动物中,美的感觉是固有的。

另,“它们赞美极不相同的东西”,对照俄文“они и восхищаются очень разнородными вещами”,应是比较常见的译法,而此句日译“彼等は非常に多種類の事物によって喜ばされもする”(他们也被极多种类的事物引起愉悦),将俄语看成被动句来仿制,或许也有其道理。“разнородными”(不同种类的,各种各样的)译成“多種類”,即多种类型。不同的动物喜欢不同的东西,因而审美对象种类繁多。这个理解应该可以成立。

再看梁实秋从原文的翻译。

所引原文:

“It may be well first to premise that I do not wish to maintain that any strictly social animal, if its intellectual faculties were to become as active and as highly developed as in man, would acquire exactly the same moral sense as ours. In the same manner as various animals have some sense of beauty, though they admire widely different objects, so they might have a sense of right and wrong, though led by it to follow widely different lines of conduct.”(一八七一年版卷一第七三页){4}

梁译:

我首先要声明,我并不愿主张说,任何严格的群居动物,假如它的智力变得和人类一样的活泼,并一样高度的发达,便能得到和我们完全相同的道德的感念。同样的,各种动物都有一些美感,虽然它们所欣赏的是颇不相同的东西,故它们也许有是非的感念,虽然会被这是非的感念引导着去做颇不相同的行动。{5}

这个翻译直接译自英文,很顺,而且基本上也是逐字逐句翻译的,只是最后一句,“though led by it to follow widely different lines of conduct”(虽然会被它引导着去遵从颇不相同的行为路线),稍有一点调整,但意思未变。不过细读起来,有几处似也还可以有商讨的余地:一、“sense”译为“感念”。据《汉语大词典》,感念有二义:1. 思念。如《剪相新话·爱卿传》:“太夫人以郎君不歸,感念成疾。”2.感激怀念。如《红楼梦》第九十回:“真真的二奶奶和姑娘们的行事叫人感念!”梁的“感念”应不属于此二义,大约是感觉和观念或感性的观念的意思,但不知这种用法在当时是否通行?是否也需要加注?二、“In the same manner as…so”是指與……相同,译为“同样的,……故”,似不很贴切,“同样的”放在前面,会使人觉得是与之前的内容——即不认为动物能有和人一样的道德观念——相同。曹译将“同样地”放在上句的后面是对的。这当然都是枝节问题。

“as active and as highly developed as in man”,梁译为“和人类一样的活泼,并一样高度的发达”是很对的,而此处俄译为“разовьются до такой деятельности и высоты, как у человека”(发展到像人类那样的活动和高度),则欠妥。在英语中,“active”与“developed”并列,highly是副词,修饰“developed”;俄译把highly译成名词“высоты”(高度)看来不很合适,日译与汉译则仍之。

但总的来看,俄译、日译都基本正确,鲁译对日译的转译,则意思上未发现问题,长句子虽然不太好懂,但语法上都能解释得通,倒是林译在调整顺序时出了点错。

梁实秋评论说:达尔文这段话,经过“由英而俄,由俄而日,由日而鲁迅”的“三道转贩”,“变了原形”,“若追究起责任来,俄译者日译者及鲁迅都处在嫌疑的地位”。{1}

话虽有理,但引文既然出自蒲力汗诺夫的《艺术论》,则即使俄文“变了原形”,有了误译,也仍应按变形后的来翻译,因为蒲氏正是按这个变形的引文来对达尔文进行理解和评判的。而且,细究起来,俄译、日译的那一点变形并不影响对整体意思的理解,而鲁迅此处的译文,在忠实这点上却是无可非议的。换句话说,正因为日译和鲁译都够“硬”,“原形”才变得不很厉害。

梁所引达尔文第二段,选自该书作者蒲力汗诺夫的一段很长的自注。

引文(9):

竞争应该为一切的人们开放;法律和习惯,都不应该来妨碍有最大的成功和最多的子孙的有最大的能力者。{2}

后面注出英文原文如下:

there should be open competition for all men; and the most able should not be prevented by laws and customs from succeeding best and reaching the largest number of offspring.③

梁评:

这一句,上半截有点别[蹩]扭,下半截有点不通。{4}

又说:

一看这句原文,又麻烦了,“reaching”这个字怎样讲法呢?简直不懂。翻出达尔文《人类的起源》卷二第四〇三页一看,原来是“rearing”……

我觉得鲁迅这一句的翻译,既未达出原文的意思,更未保存原文之“精悍的语气”。

按,查英文原文,“reaching”确系“rearing”之误;又查日译本,曹葆华译本及俄语原著中所录英文,皆为“reaching”,因知此误来自俄文原著的引文。{5}不过从译文来看,这个错误对全句的理解没有什么影响。

蒲力汗诺夫在注释中指出,达尔文与大多数宣说“一切人对一切人的社会底斗争”的达尔文主义者的社会观毫不相像,认为“社会底本能”的发达,“于种的发展,非常地有益”,之后,他引了达尔文的上述话,并指出,此竞争非彼竞争,那些主张战争的达尔文主义者引用他的这些话是徒然的。

鲁译中,“开放”一词现在倒是常见的说法,因而“上半截”看起来已没什么“蹩扭”。“下半截”,“妨碍”的宾语是“有最大的能力者”,而“有最大的成功和最多的子孙”作其定语。意思是,法律和习惯都不应妨碍那些取得最大成功和获得最多子孙的最有能力的人。

对照林译:

竞争应该为一切人们开放,法律和习惯都不可妨碍有了最大的成功和最多数底子孩[“孙”之误]之有最大底能力者。{1}

林译与鲁译非常近似,唯所译“有了”,与鲁译的“有”相比,似更明确强调是已经有了最大成功和最多子孙的人,对这些成功者,法律和习惯不应妨碍他们。

日译原文:

競爭は總ての人々のために開放されてあらねばならない、法律も習慣も最も大なる成功と最も多數の子孫とを有つ最大の能力ある者に妨礙をしてはならない……。{2}(竞争应该为所有的人开放,法律和习惯都不应妨碍有最大成功和最多子孙的最有能力的人。)

对照起来,鲁、林都以“有最大的/底能力者”直接对译“最大の能力ある者”。又,林译两处用的“底”字,鲁译都用“的”,这是因为林译用的“底”与鲁译用的“底”含义不同,是用来表示两个名词间领属关系的“介词”③,对译日语的“の”。“最大底”即“最大の”,“多数底”即“多數の”。日语中“最大”和“多數”都是名词,等于说最大程度、很多数量。但“最大的成功”,为什么却用“的”呢?是为了对译“最も大なる成功”,此处的“大なる”是形容词,“最も”是修饰它的副词。“最大底”“最大的”这两种表达看来只有表达方式和语法意义的不同,没有多少语义的差别,不过,说明林译的选词还是经过考虑而非随心所欲的。对于今天的批评者来说,可以质疑他的译法,却不宜先存了个“乱写”的心。

又,日译“法律も習慣も最も大なる成功と最も多數の子孫とを有つ最大の能力ある者に妨礙をしてはならない”(法律和习惯都不应妨碍有最大成功和最多子孙的最有能力的人),似与英文略异。此句英文为:“the most able should not be prevented by laws and customs from succeeding best and rearing the largest number of offspring”,直译是,最有才能的人,不应从取得最好的成功和养育最大数量的子孙方面受到法律和习惯的阻碍。达尔文所以这样说,是因为他认为,只有通过公开竞争,优胜劣汰,才可使有才能的人事业上取得最大成功,且能养育更多的子女以达到优生优育——这种竞争不应受到限制。

再看梁译:

一切的男人應该有公开的竞争;法律和习惯不应该妨碍最有能干的人去得最大的成功与养育最大数目的子孙。{4}

将“from succeeding best and rearing the largest number of offspring”放到后面,译成“去……”,使原句变成兼语式“妨碍……去……”,是后来常见的译法。

对比译自俄文的曹译:

应当让一切人都有竞争的机会,不论法律和习俗都不应当阻碍最有能力的人取得最大的成功和获得最多的子孙。{1}

再对照俄文原译:

конкуренция должна быть открыта для всех людей, и законы и обычаи не должны препятствовать способнейшим иметь наибольший успех и самое многочисленное потомство..{2}(竞争应该为一切人开放,法律和习惯不应阻止最有能力的人拥有最大的成功和最多数量的子孙……)

从语法顺序来看,俄译、曹译皆与梁译及英原文大致相同,说明除了rearing误记为reaching外,俄语对英文的理解没有问题,而日译却似略有距离③。顺便说,梁译“有能干”,貎似不通,但据《汉语大词典》“能干”词条1:“犹才干。”书证举唐刘肃《大唐新语·友悌》:

赵璧曰:“兄长有能干。”

又,孙中山《民权主义》第五讲:

譬如诸葛亮是很有才学的,很有能干的……

因此,也是古已有之,当时犹然。

三

梁实秋所引鲁迅译文,除一处误排(“说而”),一处译词欠妥(“温暾主义”)外,意思上与所据日译文本相比没有发现其他明显的问题。从今天看来,句法或较复杂,句式或较生硬,用词或较少见,“难解之处”或亦较多,但“硬”而非“不通”{4},因此也不能据此推测鲁迅自己“也未必懂”{5}。至此,这几段梁引译文的试解已经完成,作为一个临时的小结,有以下方面可以稍加注意:

一、从语法上看,这些译文都是比较严格按照日译原文的句法结构进行翻译,词语的搭配尽量遵照日文,因而一些句子修饰语较长,句法关系亦较复杂。如引文(8):

我想,在最初,是有将〔我〕和恰如各各的群居底动物,如果那知底能力而发达到在人类似的活动和高度,便将获得和我们一样的道德底概念那样的思想,是〔相距〕很远的事,宣言出来的必要的。

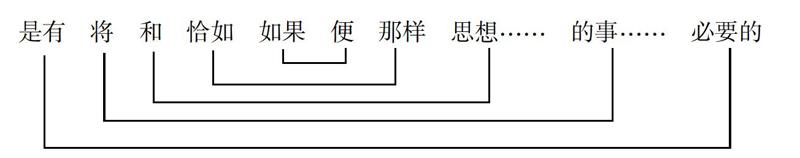

此句主要结构“是有……必要的”,中间夹着很长的复杂定语,其中如“将……的事”,“和……思想”,“恰如……那样”,“如果……便……”等介宾短语或关联词语,一个套在一个里面:

不习惯这种组合方式的,在阅读中可能产生误搭配,因而中断阅读。梁实秋认为读不通的相当原因即在此。这样的日化句法当然会给阅读带来一定困难,但是由于未经译者对句子的理解转换,可以避免在转换过程中的误解误译,如林柏译文中将“[我]和……那样的思想”“[相距]很远”译为“这样的思想是远于事实的”,就是在句法转换中造成的。这当然只是一个疏忽,但句法的转换,及由此造成的表达方式的改变,多少会与原意拉开些距离。阅读这类句子的关键在于越早出现的动词、介词等,其宾语越要到后面去找,而不要急于找离它们最近的可能性宾语。同时,对鲁迅译文中作为名词接尾的“底”字要多加注意,因为它不仅意味着对它前面名词的形容词化,与后面的中心词不再是领属关系,而是修饰关系,而且常常能由此判断这一“底”字组合与前面词语的搭配关系。前者如“群居底动物”不是仅指聚居在一起的动物,而是指具有群居生活特性的动物。后者如“和我们一样”,只能修饰“道德底概念”,而不能修饰“道德”。这些前面已经说过。

二、从选词和结体来看,鲁译中沿用了原译文中不少汉字词语,如兴味、组织化、特质、反对、概念、直观、专门家、知底、能力、发达、场合、受动底、见地等等。这些词,如前所说,是在词语和概念的大量引进过程中在汉语中进出的,有些为日语的自创(如组织化),有些是对汉语的翻新(如见地);有些早经习用(如能力),有些已显生疏(如专门家);有些现已罕用(如受动底),有些则虽还用着,但用法已有所不同(如发达)。另一方面,他也会在翻译中继续引进汉语所无的词语,如前面所说的用“底”对译日语“的”,作为名词形容词化的标志。除此之外,还有一些其实并非日化而是带点文言或古白话味道的具有鲁迅及其同代人特点的语词和句法,也会使译文产生某种陌生化。如“较之……倒……”“……之际”,以及“倘”“则”“凡”“天禀”“引得”“宛如”“将”“便”等等。这些与日化语言和结构一结合,不仅在当下容易增加鲁迅译文的不流畅感和理解难度,也是在当时使梁实秋等年轻的英美派学者感到费解的重要原因——这里恐怕既有对日化语言的不满和歧视,也有对传统表达和地域特色的陌生,这不能不说是年龄、地域及知识背景等所造成的层级性和个人性的差别。如引文(3):

问题是关于思想的组织化之际,则直接和观念形态,以及产生观念形态的生活上的事实,或把持着这些观念形态的社会底集团相连系的事,是颇为容易的。和这相反,问题倘触到成着艺术的最为特色底的特质的那感情的组织化,那就极其困难了。

这段如果不太考虑内容,单从语言上看,并不算难懂,不过有些词今天比较少见,如果按现在习惯稍加改换,读起来可能就舒服些:

当问题是关于思想的组织化的时候,直接与意识形态以及产生意识形态的生活上的事实,或掌控这些意识形态的社会集团相联系,是非常容易的。与此相反,问题如果遇到成为艺术的最有特色的特征——感情的组织化,那就极其困难了。

在此,我把“之际”换成“当……的时候”,“和”换成“与”,“观念形态”换成“意识形态”,“把持”换成“掌控”,“社会底集团”换成“社会集团”,“颇为”换成“非常”,“倘”换成“如果”,“成着”换为“成为”,“触”换成“遇”,“最为特色底的特质”换成“最有特色的特征”,又去掉“则”“的事”等,但完全没有改变句法,不管能懂多少,读起来却要“顺”很多吧?这些被换的词语,有些是当时普遍使用而现在较少使用的,如“观念形态”;有些是带点文言式的表达,如“之际”“则”“颇为”“倘”“触”——这些在当时的汉语中,也算是一种比较雅化的书面表达吧,虽然现在可能有人会觉得“硬”;有些现在看起来却是过于俗了,如“和……相连系”“把持”等,介词“和”在现在口语里虽然也常常使用,但书面表达却喜欢用“与”“同”,或者宁可用“跟”。“把持”一词也“俗”,因而现在一般多用于权力的把握,而不用在思想意识的掌控上。

这个例子可以说明对语句的“硬”或“顺”的感觉,与用词的习惯有关,即使不怎么理解的句子,只要词念着“顺”,也就容易认可了。

三、鲁译中这类理论文章之所以难懂,相当程度上是由于内容本身。如卢那卡尔斯基《艺术论》中所依据的是“生物学底社会学,其中涉及生物,生理,心理,物理,化学,哲学等,……至于美学和科学底社会主义,则更不竢言”{1}。梁实秋说鲁迅译《苦闷的象征》“还不是令人看不懂的东西”,“但是最近翻译的书似乎改变风格了”。{1}鲁迅回答说:“我的译《苦闷的象征》,也和现在一样,是按板规逐句,甚而至于逐字译的。”如果对照原文来看,《苦闷的象征》在译法上与后来的译苏俄理论的确没有什么差别,唯《苦闷的象征》所用的弗洛伊德、柏格森等人的心理学、哲学理论,对梁实秋恐不陌生,而苏俄理论相当艰深复杂,一时却未必那么容易理解。{2}如上例,即使由我改成拙而“顺”的译文,细读起来依然未必人人能懂。比如说,此处“感情的组织化”,是指以艺术形式组织感情。每一作品,都是一个感情的系统性构成,是感情的形式表现。说它是艺术中“最有特色的特征”,是指感情是在艺术品的诸特殊本质(“特质”)中最有独特性的。说把它与意识形态等联系起来“極其困难”,是指感情的“社会性”“阶级性”等问题很难说清。

四、鲁迅翻译的核心问题,是如何处理“信”和“达”的关系问题,当鱼和熊掌不能兼得的时候,选择什么?这一问题在梁实秋和瞿秋白都不成立,他们对翻译的“信”而能“达”充满自信,前者将“达”看成是“信”的前提条件③,不能懂的翻译也就无信可言;后者则将“绝对的正确和绝对的白话”作为一种“要求”{4}。如今我们似乎有更多的理由站在他们一边,因为我们对当下汉语的无所不能的自信已经远远超过了那个时代。我们还可以有成套的翻译理论来证明,追求目的语与源语言的信息对等不仅不可能,也无必要。但是,当我们把目光落在生活实践上,特别是放到与我们的切身命运密切相关的现实问题上,被当下信息译介中的种种误译、乱译、曲解、编造弄得真伪难辨的时候,“信”“达”问题就会重新回到眼前。

问题还不仅在于那些随意的曲解,有意的编造所造成的无信可言,而且在于,当我们习惯于译介的随意性和选择性的时候,我们自身理解中的选择性机制也变得越来越随意起来,通过一种“转换生成”式的通达,将异域的语言以及通过那语言所表达的思想,用我们熟悉的语言和思想进行置换;将我们所不大知道不想知道的东西“归化”为自己所能知道所想知道的东西。这一选择性理解不仅在翻译中,也在日常生活的任何问题上都可以表现出来:只理解我们想理解的,只接受我们想接受的。尽管我们是认真的,却依然不由自主地把那些异质于我们的东西(无论形式还是内容)轻易放过,安于我们“被抛”其中而难以冲破的语境的网。

然而,鲁迅却试图通过“不转换”的“生成”使我们“不放过”。不转换意味着尽量避免翻译过程中对源语言的基本句法结构做出随意调整,以最低限度地减少因译者的人为因素而造成的可能性理解误差。虽然在个别处理上可能有少许例外,但就整体来看,他对“不转换”原则的贯彻始终如一,有时甚至到了刻板的程度。如引文(8)中,他宁可说“是有(做)……的必要”,也不说“有必要(做)……”,他认为若将“仂句”拆散,就将失去原文“精悍的语气”{5}。这说法让梁实秋大为不解,引在文中,作为嘲笑的语料。⑥但鲁迅所谓精悍,显然是指复杂单句的凝聚而言,比起将它拆分成几个松散短句的串连来说,自可算得上是一气呵成的和声。而语气的精悍,从句法层面上看,就是语词间结构关系的严谨。如果原文中的词、短语、分句的整体组合关系,能在相当程度上移植到译文中,我们就有可能对原文语词间的逻辑关系有个基本的把握,从而更准确地理解内容。这移植的译文自然是不完美、不“顺”的,其中会有费解处、歧义处,个别地方也难免有误译处,从引文(8)来看,还会有一些看似无须如此的刻板处,但是鲁迅却宁愿刻板地带着这些创伤而不肯轻言转换,不肯通过语句的转换将对内容的自身的中国式理解强加给译文,哪怕这理解是无误的,哪怕那不转换是过于迂执的。显然,如果不转换原则可以随机改变,那原则岂不形同虚设吗?我们又如何去把捉那“语气”的“精悍”和“句法”的“严谨”呢?这一翻译对策上的“全或无”,体现了鲁迅以对于“信”的特有的执着,对抗着选择机制的随意的“放过”,并将汉语的“语气”和结构的另类可能性选择揭示出来,这也同时意味着思维逻辑的可能性。因此,这样一种“受动底”的“防守”,也就转成能动性的“进攻”{1}:句法基本结构的不转换意味着思维逻辑的不转换,而对这不转换的句法和思路的理解,却逼得我们不得不将自身的语言和思维程式进行结构性转换。

从这个意义上说,鲁迅的译文在挑战我们的语感,要求它在圆通自在、典雅通达的规准之外,还可以“容忍‘多少的不顺”{2},容忍多少的生硬,并将这些和谐之外的不和谐、精细之外的粗砺、流畅之外的拙涩作为理解的可能性接纳下来,由此养成新的语感和思维方式。这固然是一种理想主义的翻译思想,然而在他的时代,这理想却曾以不理想的“硬”的样式存活过,并且也因这曾经的存活,能与我们现实中理想性选择的“软”相“反对”,成为一种具有现实意味的东西。

四

梁实秋主编的《益世报·文学周刊》1933年3月4日第17期上有读者来信一则,上引《文学月报》第五、六号合刊中《普列汗诺夫批判》(IB撰、黄芝葳译)中的一段话,请《文学周刊》编者释义。主编梁实秋回答说:

尊开妙译,区区亦不能解。想非直译,亦非意译,而是鲁迅先生发明之硬译也。③

《文学月报》为左联机关刊物,鲁迅曾在此发表过《论翻译》(《关于翻译的通信》)《辱骂和恐吓决不是战斗》等文,后者与所引《普列汗诺夫批判》同载于1932年12月的第五、六号合刊上,该期还载有鲁迅《祝中俄文字之交》。《普列汗诺夫批判》非鲁迅所译,能不能“解”亦与鲁迅无关,但既然被梁实秋以《通信》引出,且做“鲁迅先生发明之硬译”的评点,倒引起我的好奇。此段没有原文和任何平行译文的对照,句子比鲁迅的任何译文又都长出很多,倒是可以看一下这类“硬译”有无“解锁”的可能,算是一点余兴吧。

我没有找到梁实秋主编的《文学周刊》,因而没能看到《通信》原文,从《鲁迅梁实秋论战实录》所载内容看,引文的确完全不能懂。因对照《文学月报》上的原文《普列汗诺夫批判》,发现《通信》的引文中不仅冒头一句话没有引出,而且引文开头还漏掉重要的“关于”一词。现依《文学月报》复原如下,遗误处以“[]”注出:

[因康谟学院的文学艺术言语研究所及“拉普”的号召,于五月间开始的,关于]G. V. 普列汗诺夫的文艺科学的[,]他的哲学的机械论及成为门雪维兹姆的观念的[此“的”衍]形态而和他的直接的政治的实践紧密而永不分离的关联的讨论[,]对于(将)掩护在对普列汗诺夫的文学的遣[原“遗”]产的决定的列宁的布尔塞维[原“委”]克的批判上一直到现在为止从来不曾加以批判过的普列汗诺夫的权威性之下,企图将反马克思主义的,理论文学的诸种设定引导到马克思列宁主义的文艺科学里面去的一切徒辈的右倾机会主义,及渐次门雪维克化的观念论加以最后的暴露这一点,有了巨大的政治的意义。{1}

将冒头去掉虽然会加深理解难度,但未必不可解,唯将“关于”二字去掉就完全不能通了。不知这二字以及引文中的讹误,是《文学周刊》所载《通信》中原引文如此,还是转载它的《鲁迅梁实秋论战实录》一书的疏忽?但我宁愿假定“关于”二字是转载者的疏忽或原引文的漏排吧。此外,原信中还说到这段引文“共一句二百三十一字”,我数了一下,所引只有202字,加上未引的前面30字,去掉衍出的一字(“的”),则正好231字。因此可以断定,读者原信是引了这一段的全部的,而发表出来时,即使不算“关于”,前面也少了28字。我想,这28字,应不属于转载者的疏忽,而是《文学周刊》在编辑《通信》时的有意删减,但我也假定这是周刊为节省版面之举吧。

為了便于理解,我想先用简单的话将这个长句子做一解释,然后再对其语法结构进行分析。

此段大意是,五月间,在康谟学院(共产主义学院)的艺术语言研究所和“拉普”的召集下,讨论了关于普列汉诺夫的文艺学中的哲学机械论,以及这哲学机械论成了孟什维克主义的意识形态而与他的政治实践的密不可分的关联。由于普列汉诺夫的遗产一直没受到列宁布尔什维克的决定性批判,在普列汉诺夫的权威掩盖下,其徒辈试图把反马克思主义的文学理论观念引入马克思列宁主义的文艺科学中,这次讨论,对这种右倾机会主义以及逐渐孟什维克化的观念论进行了终极的揭露,这点是有巨大的政治意义的。

这句的主语中心词是“讨论”,谓语是“有”,宾语是“意义”,其他成分,主要是主语、谓语的修饰成分,即定语和状语。

主语“讨论”有两个长定语,一、“因……开始”,表示“讨论”活动的起因和时间:因文学艺术言语研究院及“拉普”的号召,于五月间开始。二、“关于……”,表示讨论的内容,有二:1.关于普列汗诺夫的文艺科学中的哲学机械论的讨论,即讨论他的机械唯物论思想。2.关于(那哲学上的机械论)成为门雪维兹姆的观念形态而和他的直接的政治的实践紧密而永不分离的关联的讨论,即讨论他的孟什维克主义意识形态与他的政治实践的密不可分的关系。“而”表示因果关系的承接:因成为孟什维克意识形态而与其政治实践紧密关联。

谓语“有”的状语,是“对于……这一点”,对于哪一点?对于(将)“一切徒辈的右倾机会主义,及渐次门雪维克化的观念论加以暴露”这一点。语法上看,“对于”后面漏了一个介词“将”(把)字,“将”与后面的“机会主义”和“观念论”构成介宾短语修饰“加以”,表示“暴露”所“加”的对象。在“一切徒辈的右倾机会主义”前面有两个很长的前后顺承(连动)的动词性短语做它的定语,1.“掩护在……之下”,表示这些“徒辈”的行为手段;2.“企图……去”,表示“徒辈”的行为。在两个短语之间,是手段与目的的关系。

短语1:“在……之下”是“掩护”的补语,表示“掩护”在哪儿:掩护在“普列汗诺夫的权威性下”。“对……批判过”作“普列汗诺夫”的定语,说明普列汗诺夫的特点:对他的文学遗产从来不曾以列宁式布尔什维克的批判方式进行过坚决彻底的批判。“决定的列宁的布尔塞委克的批判”,是说有决定性意义的列宁布尔什维克性质的批判。“决定的”和“列宁的布尔塞委克的”都是修饰“批判”。这两个“的”都应是袭自日语,起到使前面的名词形容词化的作用,相当于鲁迅译文中的“底”,表示决定性的,布尔塞委克性质的等。

短语2比较容易,意思是,企图将反马克思主义的文学理论的一些规定引入到马克思列宁主义的文艺科学中。

总之,这个如此长的句子,除漏掉一个介词“将”,造成了一点不易察觉的语法问题,其他从语法结构上看都没问题,也算是很不容易吧。漏掉“将”的原因,是句子太长,忘记“对于”的宾语已经是“这一点”,而又把前面的“右倾机会主义”和“观念论”也算作它的宾语了。这样难懂的句子当然不能算好的翻译,其批判普列汉诺夫一事,也未必是鲁迅所乐于看到的,但若说这是译者自己也不懂的胡编乱造,却还未必;把它归为鲁迅之过,则又未免有点意气用事了。

① 鲁迅:《鲁迅全集》第4卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第202页。

{2} 如梁实秋《答鲁迅先生》:“如其他是要为他的‘硬译辩护,就不妨把他的译文的妙处一二三四讲出来给我们见识见识,(为方便起见,我举出的那几段不通的译文就很可以做个榜样,请鲁迅先生解释解释看)……”见黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,北京:华龄出版社,1997年版,第220页。

① 鲁迅:《“硬译”与“文学的阶级性”》,《鲁迅全集》第4卷,第214页。

{2} 梁实秋:《论鲁迅先生的“硬译”》,黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第193页。

{3} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第191页。

{4} 同上,第192页。

{5} 按,本文中全部外国人姓名的音译及用字悉从译者以存其真,仅于首次出现时将当下通行译法以括号注出。

① 【苏联】卢那卡尔斯基著,鲁迅译:《艺术论》,《鲁迅译文全集》第4卷,福州:福建教育出版社,2008年版,第198頁。按,为读者查寻方便,凡梁引文内容与《鲁迅译文全集》完全一致的,皆按《鲁迅译文全集》标注卷及页数。后同。

{2} 同上。

{3} 昇曙夢譯《マルクス主義藝術論》,東京白揚社,1928年版,第7页。

{4} 参见《苦闷的象征·引言》,《鲁迅译文全集》第2卷,福州:福建教育出版社,2008年版,第224页。

{5} 关于“底”字的用法及意义,可参看拙作《鲁迅译文中的“底”字》,《汉语言文学研究》2018年第3、4期。按,后面凡与“底”字用法有关的内容,皆同此,不再另注。

① 【苏联】卢那卡尔斯基著,鲁迅译:《艺术论》,《鲁迅译文全集》第4卷,第200页。

{2} 见《汉语大词典》“连系”条。

{3} 昇曙夢译、ルナチャルスキイ著《マルクス主義藝術論》,東京白揚社,1928年版,第11页。

① 鲁迅:《苦闷的象征·引言》:“凡形容词与名词相连成一名词者,其间用‘底字……”《鲁迅译文全集》第2卷,第224页。

{2} 【苏联】卢那卡尔斯基:《苏维埃国家与艺术》,《鲁迅译文全集》第4卷,第360页。

{3} 前面说,“生活的各方面的中心底内容,是什么呢……那是为了社会主义和最是社会主义底的理想而做的斗争。”【苏联】卢那卡尔斯基:《苏维埃国家与艺术》,《鲁迅译文全集》第4卷,第358页。

{4} 见《汉语大词典》“见地”词条。

{5} “受動的見地から觀る”,原文:“с точки зрения пассивного восприятия”,从被动的观点理解,即从消极的方面来理解。见《А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ》(《卢那察尔斯基文集》)第7卷,第273页,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА(文学) 出版社,1967年版。下同。

{6} “半肉感的性質の漠然たる滿足”,原文:“смутное удовольствие получувственного характера”,半肉感性质的朦胧快感。

{7} “藝術的化身の深奥”,原文:“тайной художественного воплощения”,艺术性表现的奥秘。“воплощения”是化身、具体表现的意思。

① “非常に大なる敎訓となることが出來る”,原文:“может оказаться великим уроком”,可以获得极大的教训,等于说,可以得到极大的收益,受教匪浅。“уроком”等于lesson。

{2} 茂森唯士译、ルナチャルスキイ著《新藝術論》,東京至上社,1925年版,第194页。

{3} “度态”,梁实秋原文据《文艺政策》1930年版引,为“度态”,黎照编注《鲁迅梁实秋论战实录》校为“态度”。然查首发此文的《奔流》1卷4期,为“状态”,《鲁迅全集》第17卷1948年版,亦据为“状态”,《鲁迅译文集》第6卷1958年版,为“态度”,《鲁迅译文全集》第5卷2008年版,仍之。按,日译原文为“狀態”,“度态”应为“状态”之误,《鲁迅译文集》据《文艺政策》单行本校为“态度”,应是以意为之,未加细审。今照录梁原引文,仅将“状态”以“[]”注出,以存其真。

{4} 鲁迅译:《文艺政策》,上海:水沫书店,1930年版,第149页。

{5} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第236页。

① 画室译:《新俄的文艺政策》,上海:光华书局,1929年版,第143页。

{2} 外村史郎、藏原惟人译《露國共產黨の文藝政策》,東京南宋書院,1927年11月版,第138页。

{3} 此文中“進出”约出现五次,鲁译为“出面”,三次(《鲁迅译文全集》第5卷,福州:福建教育出版社,2008年版,第75、97、110页);“进出”,一次(第70页);“出马”,一次(第96页)。又,《“拉普”资料汇编》(上册)中所收托洛茨基的发言中,“進出”译为“露面”(第143页);沃隆斯基的结束语中,“進出”译为“发言”:“别德内依同志的过分精彩的发言给我留下了最不愉快的印象。”(第167页)对比鲁译:“同志培特尼的太出色的出面,是给了我最无聊的印象的。”按,这几处“進出”都应意指出面发言。

① 按,鲁译此文中,“在这座上”共出现六次,“这座”皆为日语“此席”之对译。见《鲁迅译文全集》第5卷,第91、96、97、99、107页(其中第96页,“在”误为“有”)。另有“席より”译为“座中”或“座上”(第103页)。此外,沿用“席”的有两次(第55、68页)。

{2} 《文艺政策》,《鲁迅译文全集》第5卷,第81页。

{3} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第236页。

{4} 外村史郎、藏原惟人译《露國共產黨の文藝政策》,第98页。

{5} 原文见《鲁迅译文全集》第5卷,第119页。按,“主权的原则”即领导权原则。

{6} 《文艺政策·观念形态战线和文学——第一回无产阶级作家全联邦大会的决议》,《鲁迅译文全集》第5卷,第119页。

{7} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第236页。

① “暾”,《广韵》他昆切,平聲魂韵,透母;“吞”,《广韵》吐根切,平声痕韵,透母。据此则二字声母相同,韵母唯有开合之别,即“暾”读如tu?坠n,“吞”读如t?坠n。(拟音参照王力《汉语音韵学》,见《王力文集》第4卷,第73、217页。)

{2} 画室译:《新俄的文艺政策》,第198页。

{3} 《“拉普”资料汇编》上,北京:中国社会科学出版社,1981年版,第175页。

{4} 外村史郎、藏原惟人译《露國共產黨の文藝政策》,第190页。

{5} 该文后面紧接着说:“卽ちこれ等の日和見主義者は初めは獨立せるプロレタリヤ黨の創設を反對してゐながら、この黨が事實となって現れた時には、この黨を「認め」つゝ、而もブルジョア政黨との協同を宣傳し、プロレタリヤ黨の獨立の政策、そのヘゲモニーの觀念、この黨による政權獲得の觀念を拒否するのである。”(即这些机会主义者开初反对独立的无产阶级党的创立,但当这党的出现成为事实的时候,则是一面承认这党,一面又宣传与资产阶级政党的合作,否定无产阶级党的独立的政策、主权的观念,以及由这党来获得政权的观念的。)从这些地方看,这里说的机会主义的确像是在搞折中调和。

{6} 《鲁迅译文全集》第8卷,福州:福建教育出版社,2008年版,第467页。

{7} 同上,第469页。

{8} 见上田進《ソヴェート文學理論及び文學批評の現狀》,《マルクス?レーニン主義藝術學研究(改題第一輯)》叢文閣版,1932年版,第135、137页。

{9} 鲁迅译:《文艺政策》,第176页。

{10} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第237页。

① 《奔流》1卷5期,第899页。

{2} 我手边的是《鲁迅全集》1948年版,为1938年首版后第三版,此处应与首版无别。

{3} 画室译:《新俄的文艺政策》,第168页。

{4} 外村史郎、藏原惟人译《露國共產黨の文藝政策》,第163页。

{5} 据黎照:“本篇首次发表于一九三二年七月十日《新月》月刊第四卷第五期,而实际出版日期应在一九三三年初。”,按,发表日期“七月十日”显误,实际出版日期待查。见黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第599页注1。

{6} 《鲁迅译文全集》第5卷,第154页。

① 蒲力汗诺夫著,鲁迅译:《艺术论》,《鲁迅译文全集》第5卷,第163页。

{2} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第600页。

{3} 同上,第601页。

{4} 林柏译:《艺术论》,上海:南强书局,1929年版,第18页。

{5} 外村史郎译:《藝術論》,東京叢文閣,1928年6月版,第18页。

① 曹葆华译:《没有地址的信》,《没有地址的信·艺术与社会生活》,北京:人民文学出版社,1962年版,第15页。

{2} 【俄】普列汉诺夫著,曹葆华译:《论艺术(没有地址的信)》,北京:三联书店,1973年据1964年版重印,第13页。

{3} 俄文部分引自外村史郎译注《Бо Искусстве/藝術論》(俄日对照本),東京橘書店,1932年版,第30页。下同。

{4} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第600页。

{5} 同上,第601页。

① 梁实秋:《论翻译的一封信》,黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第601页。

{2} 引自蒲力汗诺夫著,鲁迅译:《艺术论》原注,《鲁迅译文全集》第5卷,第164页,脚注[1]。

{3} 同上。

{4} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第602页。下同。又,“别”,原文“蹩”,见《新月》四卷五期。今以“[]”标注。

{5} 见Г. В. ПЛЕХАНОВ《ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА·ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ》(没有地址的信·艺术与社会生活)第14页,ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(国家文学出版社),1956年版。

① 林柏译:《艺术论》,上海:南强书局,1929年版,第21页。

{2} 外村史郎译《藝術論》,第21页。

{3} “底”字作表领属关系的“介词”的用法,自1919年《晨报》关于“的”字问题的讨论之后,成为一种常见方式,一直用到1950年代末。关于这次讨论的具体内容可参见拙作《1919年〈晨报〉关于“的”字分合问题的论争》,《广州大学学报(社会科学版)》2019年第3期。

{4} 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第602页。

① 【俄】普列汉诺夫著,曹葆华译:《论艺术(没有地址的信)》,北京:三联书店,1973年版,第15页。

{2} Г. В. ПЛЕХАНОВ《ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА·ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ》(没有地址的信·艺术与社会生活)第14页,ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(国家文学出版社),1956年版。

{3} 据铃木将久兄的意见,此日译如做“硬译”理解,语义上似亦不排除如下之可能,即“法律和习惯都不应阻碍在拥有最大成功和最多子孙方面的最有能力的人”。如此,则与俄译或英文原意较为接近。对鲁译的理解亦可仿此。但此类理解毕竟显得生硬些,且可有歧义,谨注于此,聊备一格。

{4} 梁实秋在《鲁迅的新著》中,认为鲁迅译文“硬得不通”。见黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第359页。

{5} 见梁实秋:《论翻译的一封信》,黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第601页。

① 鲁迅:《艺术论·小序》,《鲁迅译文全集》第4卷,第194页。

① 黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第191页。

{2} 但鲁迅有一个问题没说明,即《苦闷的象征》是日本人的原创,《艺术论》等则是日本人的翻译,且这翻译,从现在日本人的眼中看,也还是一种“硬译”。

{3} 如,梁实秋说:“我私人的意思总以为译书第一个条件就是要令人看得懂,译出来而令人看不懂,那不是自费读者的时力么?”见梁实秋:《论鲁迅先生的“硬译”》,黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》,第190页。

{4} 引自鲁迅《关于翻译的通信》中瞿秋白的“来信”,《鲁迅全集》第4卷,第382页。

{5} 关于“精悍的语气”等说法,见鲁迅《文艺与批评》的《译者后记》,《鲁迅译文全集》第4卷,第387页。

{6} 见梁实秋:《论鲁迅先生的“硬译”》《论翻译的一封信》,黎照编注:《鲁迅梁实秋论战实录》。

① “防守”“进攻”:鲁迅《关于翻译的通信》:“所以在现在容忍‘多少的不顺,倒并不能算‘防守,其实也还是一种的‘进攻。”见《鲁迅全集》第4卷,第392页。

{2} 鲁迅:《关于翻译的通信》,《鲁迅全集》第4卷,第392页。

{3} 《通信》,黎照编注:《魯迅梁实秋论战实录》,第610页。

① IB撰、黄芝葳译:《普列汗诺夫批判》,《文学月报》五、六号合刊,第131页。

作者简介:黄悦,北京语言大学汉语学院副教授,主要从事中国现代文学研究。