淮河流域石山子文化与周边地区考古学文化关系探析

2021-03-23鲍颖建

鲍颖建

(河南师范大学 历史文化学院,河南 新乡 453007)

从考古学的角度讲,淮河流域地理位置特殊,周围的中原、海岱和宁镇文化区将淮河中游文化区环绕。长期以来学界的主流认识是将淮河流域看作黄河、长江两大文化系统的交汇地带,对淮河流域的重要性认识不足。因此,与其他地区相比,淮河流域的考古工作起步较晚。近年来,石山子、小山口与古台寺等遗址的发掘表明,淮河流域在新石器时代早期存在着一支独立的考古学文化——石山子文化,反映出淮河流域是我国史前文明的重要发祥地之一。据现有资料,石山子文化主要分布在淮河的南、北两岸。淮河南岸地区石山子文化的遗址有定远侯家寨、淮南小孙岗、霍邱扁担岗、凤台硖山口等;淮河北岸地区石山子文化的遗址有濉溪石山子、宿州小山口与古台寺、蚌埠双墩、怀远双古堆、临泉官庄等。在上述遗址中,经过发掘(试掘)的共有七处,分别是小山口、古台寺、石山子、侯家寨、双墩、小孙岗、扁担岗遗址。除淮河流域外,石山子文化在豫东地区也有分布,鹿邑武庄遗址即为一例。

目前学界关于石山子文化研究的论著相对较少,已有研究多集中在淮河流域新石器时代文化的划分、淮河流域新石器时代文化的代表、石山子文化的独立命名、石山子文化的分期四个方面。其中杨德标、杨立新、吴加安、朔知、李忠林等学者集中研究了淮河流域新石器时代文化划分问题,阚绪杭、陈艳、朱江、邹厚本、谷建祥等学者集中研究了淮河流域新石器时代文化的代表问题,吴加安、贾庆元、何长风、张敬国、梁中合、冀和、王吉怀、吕春瑾等学者集中研究了石山子文化的独立命名问题。关于石山子文化的分期,张敬国、冀和、吴加安、陆勤毅、李修松等学者均提出了自己的看法。通过梳理学界对于淮河流域新石器时代文化的研究,发现仍有若干问题尚未得到解决,譬如,石山子文化的分期和年代、石山子文化与周边同时期考古学文化的关系等,笔者不揣浅陋,尝试论之。

一、淮河流域石山子文化的分期与年代

理清淮河流域石山子文化的分期和年代,是探讨石山子文化与周边地区考古学文化关系的基础。

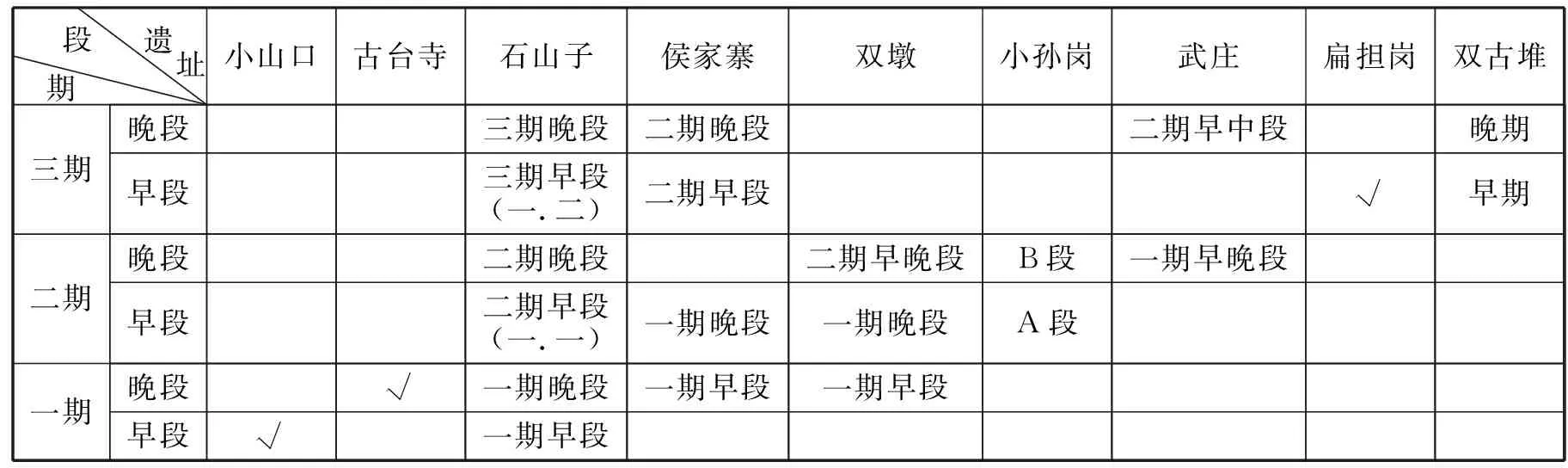

与淮河流域及周边地区考古学文化相比,石山子文化具有鲜明的特征。石山子文化的陶器质地以夹砂为主,占比90%以上,其中近1/2夹有蚌末。陶色多呈红褐色,次为灰褐色。陶器多素面,少量纹饰以附加堆纹为主,大多饰于盆、盘等器物的上腹部。附加堆纹上多加饰捺窝纹和指甲纹,戳印纹多见于泥质陶上,另有乳钉、镂孔等装饰。典型器物主要有釜、罐、钵、盆、碗、支座等。通过对石山子、侯家寨、双墩、小山口与古台寺、小孙岗、武庄、扁担岗、双古堆遗址石山子文化遗存典型器物的类型学分析,我们确定了各个遗址的分期。而后结合诸遗址的分期结果,从整体上比对各遗址石山子文化遗存的共有器物,最终将石山子文化分为三期,每期又可再分为早、晚两段(表1)。其中石山子文化一期和二期联系比较紧密,三期与一、二期之间的差别稍大。相较于一、二期,三期陶器的数量更多、款式更丰富。

表1 石山子文化综合分期表

据石山子(第二、三次发掘)、小山口和古台寺、侯家寨、双墩等遗址的测年数据,可知石山子文化的整体年代范围为距今7900年至5700年。其中,一期的年代为距今7900年至7200年,二期的年代为距今7200年至6300年,三期的年代为距今6300年至5700年。

明确了石山子文化的分期与年代,便为理清该文化的发展序列奠定了基础。梳理石山子文化的来源和去向可知,淮河中游地区新石器时代文化的发展序列为:顺山集文化→石山子文化→大汶口文化→龙山文化。

石山子文化在产生和发展的过程中不免要受到周边强势文化的影响。海岱的后李、北辛文化,黄河流域的裴李岗、仰韶文化,淮河流域的顺山集、青莲岗文化,它们均与石山子文化存在紧密联系。探讨两支考古学文化的关系,主要通过对遗物及遗迹的对比分析,进而理清石山子文化与周边考古学文化之间在手工业制作水平、社会经济形态、墓葬特征、聚落形态、信仰与习俗等方面存在怎样的关系。

二、淮河流域石山子文化与海岱地区考古学文化的关系

海岱地区自后李文化开始,经北辛、大汶口文化,逐步形成一个文化相对独立、连续发展的地区(1)何德亮:《海岱地区古代社会的文明化进程》,《中原文物》,2005年第4期。。与石山子文化一期、二期时代相当的是海岱地区后李、北辛文化。

(一)淮河流域石山子文化与海岱地区后李文化的关系

从陶器观察,后李文化出土陶器在颜色、制法上与石山子文化较为相似,陶器多呈红褐色,制法均手制。但二者的差异也非常明显,如后李文化的“叠唇”现象在石山子文化中发现较少,仅河南武庄遗址出土陶钵的唇部呈内叠唇。从陶质看,石山子文化陶器多为夹砂红褐陶,并有夹蚌和夹炭现象存在,后李文化则均为夹砂陶。从典型器物看,后李文化的陶匜在石山子文化中未曾见到,而后者的鹿角靴形器也不见于前者。从陶器种类看,石山子文化的陶器种类比后李文化丰富,譬如陶支脚,后李文化的牛角形、窝头形陶支脚不见于石山子文化,但石山子文化的陶支脚有蘑菇状、圆形、馒头状、束腰状等,其种类明显多于后李文化。从整体上看,后李文化的陶器无论在制作或装饰方面均较原始,具体表现为陶器成品少、种类贫乏、制作工艺不成熟等,而石山子文化的陶器整体上较为进步。石山子文化作为后李文化的后继者,在其发展演变过程中吸收发扬了后李文化的部分特征。

从其他遗物观察。石器方面,后李文化石器整体上种类丰富、制作精良,但不见石山子文化的砺石、网坠、柄形器等器形,石山子文化亦不见后李文化的犁形器、支脚等。从后李文化生产工具的种类及尚未发现任何农作物痕迹来看,当时的社会生产应处于刀耕火种阶段。大量猪骨的发现表明,两支文化的饲养业皆较发达,农业生产有一定发展,但渔猎和采集依然是当时生产活动的主要内容。从动物骨骼的发现看,石山子文化的鹿骨发现较多,多以鹿角为材料制作骨器,说明当时淮河流域鹿类较多。但鹿类在海岱地区发现较少,这或许与地域差异有关。从整体上看,后李文化的生产力水平还是比较低的,尽管当时已开始了定居式农业生产,但还处在初级阶段。

从房址反映的社会形态观察。后李文化居址多为浅地穴或半地穴式,面积达40余平方米。房子面积大,适合多人居住,说明当时还未出现以个体家庭为单位的社会结构。石山子遗址共发现房址13座,除1座为龙山时期外,其他均为新石器时代早中期(2)安徽省文物考古研究所:《濉溪石山孜:石山孜遗址第二、三次发掘报告》,文物出版社,2017年,第11页。。石山子遗址的房子均为地面式,面积多在10平方米左右。从房子的建筑形式及面积推测,石山子文化可能出现了以单个家庭为单位的生产生活模式,而非后李文化的公共生产生活模式。

就墓葬观察,二者墓葬皆为单人仰身直肢葬,两支文化的墓葬均出现了随葬品较少或无随葬品的现象。这反映出当时的社会还未出现贫富分化。从小荆山遗址墓葬的集中分布情况,可看出这是一处集中埋葬的后李文化氏族墓地。这与石山子文化基本相同,譬如石山子遗址发现的几处墓葬均在同一探方,当时应有专门的埋葬区。这反映出两支文化应同处在母系氏族社会阶段,皆有公共的氏族墓地。但从墓葬方向看,后李文化墓葬的朝向有东向、西向两种,而石山子遗址大多为西向。从墓葬形制结构观察,后李遗址的墓葬分为土坑竖穴墓和土坑竖穴侧室墓两种(3)王永波,王守功:《山东临淄后李遗址第一、二次发掘简报》,《考古》,1992年第11期。,以前者为主;而石山子遗址的墓葬大都是长方形竖穴土坑墓。

后李文化稍早于石山子文化一期,但两者在年代上多有重合。在裴李岗时代中期以后,中原裴李岗文化与海岱后李文化开始出现文化交流,这种交流呈现出溯河而上的特点。裴李岗文化大约沿颍河、涡河等南下至皖北地区,而后溯沱河、濉河等北上进行交流。在裴李岗文化与后李文化交流过程中,小山口、古台寺作为淮河流域新石器时代早期文化的代表,在两支文化的交流通道形成中发挥了桥头堡的作用。因此,后李文化在石山子文化形成过程中起到了一定的促进作用。从遗存形态观察,后李文化与石山子文化虽同处于社会财富较平均的发展阶段,但后者在陶器制作、骨器加工方面,较后李文化进步。二者房屋建筑形式及面积差异,体现出两支考古学文化在生产生活模式上的差异。

(二)淮河流域石山子文化与海岱地区北辛文化的关系

从陶器观察,北辛文化的陶器拥有较多泥质陶,而石山子文化的夹砂红褐陶则占绝对比例。北辛文化流行泥质陶的现象,反映出北辛人对陶土的选择明显比石山子人细致,对陶器质感的追求也更强烈。从纹饰上看,北辛的夹砂陶器多装饰有堆纹、乳钉纹、划纹、篦点纹等,有的器物上两种纹饰并用。与之相比,石山子文化的纹饰较为单调,主要以附加堆纹为主,有少量刻划纹、戳印纹和彩绘等。从陶器制作水平看,北辛文化陶器虽多为手制,但制陶技术已由原来的泥条盘筑、泥片贴塑法,发展为慢轮修整法,技术水平大为提高。石山子文化陶器均手制,外表粗糙,器表多见刮削痕迹,到石山子文化二期才出现轮旋技术。可见,北辛文化的制陶技术比石山子文化更加成熟。但是,北辛文化出土了五件鹿角形钩形器,该器类是石山子文化的典型器物。可知石山子文化亦对北辛文化产生了一定影响。通过对两支文化出土陶器的分析,可看出两支文化在保持自身特色的同时,也存在着某种交流与互动。

从社会经济形态观察,北辛文化的农业生产工具增多,发现有稻壳等农作物痕迹,表明当时的社会已脱离刀耕火种,开始进入早期锄耕农业;从出土的猪、鸡等动物遗骸看,当时的家畜饲养业也获得了进一步发展。石山子文化出土的石器多为斧,反映出石山子文化尚未完全脱离刀耕火种,仍处于农耕和饲养并重,同时辅以采集、渔猎的阶段。因此,北辛文化的社会经济形态较之石山子文化已经有了明显优化。

农业生产的发展,促进了定居生活的稳定。北辛文化发现房址数量不多,均为半地穴式,而石山子遗址发现的房址皆为地面式。从平面形状看,北辛文化房址有椭圆形、圆形等,石山子文化房址则以长方形为主。从面积看,二者的房址面积多在10平方米左右,不大的居住面积反映出当时以家庭为单位的社会组织结构已经产生。由于北辛文化后来发展为大汶口文化,大汶口文化时期已将氏族公有制转变为家庭私有制,而大汶口文化直接源自北辛文化,表明在北辛时期,社会性质已开始出现重大变化。可见,虽然北辛文化与石山子文化都诞生了以家庭为单位的社会组织结构,但石山子文化房屋的建筑技术较北辛文化进步,而北辛文化已开始了家庭私有制的萌芽,反映出其社会性质变化速率高于石山子文化。

从灰坑观察,北辛遗址H14底部发现有集中堆放的分属六个个体的猪下颚骨,H51近底部也发现有相当完整的猪头骨两个(4)中国社会科学院山东队:《山东滕县北辛遗址发掘报告》,《考古学报》,1984年第2期。。这种在灰坑中埋葬兽骨的现象在石山子文化中并不鲜见,不同的是石山子遗址灰坑中除埋葬兽骨外,还埋葬有器物。但北辛文化灰坑底部未发现器物,且埋葬兽骨的现象仅为个例。

从墓葬观察,北辛文化与石山子文化的墓葬形制、葬式有较高相似度,二者的墓葬均多为长方形竖穴土坑墓,葬式都以仰身直肢为主。另外,北辛和石山子遗址的瓮棺葬埋葬的都是未成年人,反映出当时未成年人死亡的比例较高。但是,二者墓葬在葬具使用、随葬器物及葬俗方面存在明显差异。从葬具来看,北辛文化遗址中出现了较具特色的石棺葬,这在淮河流域的新石器时代墓葬中极为少见。从随葬品观察,北辛遗址墓葬均有随葬品,而石山子遗址墓葬仅个别有随葬品,这或许与石山子文化墓葬发现数量较少有关,但也从侧面反映出北辛人的富裕程度较高。从葬俗看,二者墓葬下面都发现有埋葬猪骨的现象,推测与当时的祭祀活动有关。另外,北辛文化墓主的头向多为东偏北,且普遍有拔除侧门齿的现象;而石山子文化墓主头向均为西向,说明二者的葬俗存在显著差异。

综上,石山子文化陶器制法较原始、纹饰简单,北辛文化注重对陶器质感的追求,制作水平较高,纹饰多样;从石、骨角器的种类与数量来看,北辛文化的发展水平高于石山子文化。从农业发展看,石山子文化尚未完全脱离刀耕火种,北辛文化已进入到了锄耕农业阶段,北辛文化的社会经济形态较之石山子文化已有了明显优化。从社会组织结构看,二者都诞生了以家庭为单位的社会组织结构,但北辛文化已出现家庭私有制的萌芽,反映出其社会性质变化速率高于石山子文化。从随葬品观察,北辛墓葬普遍都有随葬品,反映出北辛人的富裕程度高于石山子人。北辛文化的整体发展水平高于石山子文化。

(三)淮河流域石山子文化与海岱地区大汶口文化的关系

虽然石山子文化三期遗存与大汶口文化早期遗存的主体面貌不同,但由于二者大体同时,有着较为相似的发展过程和陶器形态演变轨迹。石山子遗址第二、三次发掘的石山子文化三期的带把罐形鼎(H111:2)、A型Ⅰ式罐型鼎(H322:1)、Ab型Ⅰ式折沿陶盆(H57:9)、A型折腹敛口豆盘(T1730⑥:7)分别与大汶口遗址第二、三次发掘出土的带把罐型鼎(M2018:36)、Aa型Ⅰ式罐型鼎(H2003:10)、E型折沿陶盆(H84:1)、Aa型Ⅲ式豆(M2005:55)近似。另外,石山子文化第三期遗存出土彩陶残片上装饰的斜栅栏纹样与大汶口文化早期遗存出土器座的斜道彩纹大体相同。二者在文化面貌上的诸多相同和相似因素,显示出石山子文化与大汶口文化之间的交流活动颇为频繁。

从自然环境变迁看,在距今6500年至5500年,即石山子文化第二期晚段及第三期阶段,全新世大暖期的高温期到来。陆地洪水泛滥、海平面上升、海水倒灌,土地受洪水的影响被盐碱化,不再适宜耕作,恶劣的环境已不再适合人类生存,石山子先民被迫迁徙寻找新的栖息地。此时的淮河流域受环境影响,古遗址数量较少,出现了文化空窗期。

到距今5500年左右,气候又一次出现了转变,全新世大暖期的高温期过去,全球范围内又迎来了一次大降温,但伴随降温而来的是降水量较之以前大幅度减少(5)徐馨,朱明伦:《镇江地区15000年以来古植被与古气候变化》,《地理学报》,1984年第3 期。,干燥的气候导致淮河中游地区的湖泊、湿地和沼泽等面积骤减,陆地面积扩大,适宜的温度使人类生存条件明显改善(6)胡飞,杨雨璋,张居中:《淮河中游地区史前人类文化演化过程的环境考古学观察》,《东南文化》,2018年第3 期。。海岱地区的大汶口文化开始向南扩张,逐步占领了淮河中游地区。安徽淮河流域在继上一个文化空窗期后又迎来了一次转机,遗址数量明显增多,文化发展繁荣,原始农业、饲养业、手工业等达到较高发展阶段(7)胡晓:《安徽淮河流域自然人文环境对历史文化资源内涵和特点的影响》,《安徽史学》,2014年第5期。。

可见,由于地缘邻近的原因,石山子文化三期遗存与大汶口文化早期遗存之间存在紧密的交流活动。但随着自然环境的恶化,石山子文化逐渐走向衰落。在经历了文化空窗期之后,淮河中游流域的人类生存环境得以改善,大汶口文化乘机南下,占领了原来的石山子文化分布区。

三、淮河流域石山子文化与黄河流域考古学文化的关系

黄河流域一直被认为是中华文明的发源地,占据着极重要的地位。裴李岗文化中晚期与石山子文化一期、仰韶文化早中期与石山子文化二、三期大体相当。

(一)淮河流域石山子文化与黄河流域裴李岗文化的关系

从陶器观察,两支文化的陶色虽均以红色系为主,但石山子文化以夹砂红褐陶为主,裴李岗文化则以泥质红陶占绝大多数。从制法来看,裴李岗文化与石山子文化一期的陶器均为手制,制法简单。从典型器物观察,石山子文化不见裴李岗文化典型的三足器,裴李岗文化不见石山子文化典型的鹿角靴形器、带鋬釜等,两支文化各具特色。两支子文化在交流借鉴的过程中此消彼长,但也出现了一些共通性现象,陶器上的刻划符号就是明显例子。淮河流域双墩遗址出土了大量刻划符号,黄河流域贾湖遗址也发现有17处形态各异的刻划符号。其中,两处遗址都发现了大致相同的“太阳形”刻划符号,表明淮河与黄河流域的先民们可能都具有太阳崇拜的意识。

从石器观察,裴李岗文化出土石器数量较多,石山子文化的石器数量虽少,但种类较裴李岗文化丰富。从器类上看,二者拥有较多的共有器类,但裴李岗文化的石镰、磨石不见于石山子文化,石山子文化的石锤、柄形器、砍砸器等亦不见于裴李岗文化。从制作水平看,裴李岗文化石器拥有较先进的制作工艺,其中尤以石磨盘和石磨棒的组合最为典型且发现数量较多。

从社会经济形态观察,裴李岗文化有着发达的农业,大量的农业生产工具已经投入到生产领域。根据出土石器多为石铲、次为石斧的现象,可以推断裴李岗文化的生产方式还保留有火耕特征,但已开始向锄耕农业过渡。而石山子遗址出土的石器则以石斧为主,推测与当时的砍伐任务过重有关。从家畜饲养看,裴李岗文化时期饲养的家畜有猪、狗等,可能还有羊;有的遗址中发现牛骨,但关于牛是否作为家养动物尚存疑问。石山子文化也普遍存在饲养家猪现象,表明这一时期猪的饲养已较为发达。但是,石山子文化基本不见羊、牛等动物,可见此时先民尚未将羊、牛驯化为家养动物。除饲养家畜外,捕捞渔猎作为一种辅助性的生产活动,在两支文化中均存在。整体来看,裴李岗文化的农业生产、人工饲养水平等,是明显高于石山子文化的。

从房屋建筑看,裴李岗文化房址普遍流行半地穴式,另有少数地面式。而石山子文化房址多为地面式建筑,反映出石山子文化的房屋建设较裴李岗文化更进步。从房址面积看,两支文化房址一般皆在10平方米以下,面积都较小。

从墓葬观察,两支文化的墓葬均多为竖穴土坑墓,皆无葬具,葬式均以单人仰身直肢葬为主。从墓葬分布看,裴李岗文化墓葬分布密集,往往分为东西两个区域埋葬;石山子文化墓葬也采用了较为集中的埋葬方式。可见,两支文化均已有了专门的墓葬区。从墓葬朝向看,裴李岗文化墓葬无固定朝向,沙窝李、裴李岗、莪沟遗址的墓葬均为南向,石固遗址为东向,贾湖、水泉遗址则为西向。但是,石山子文化墓葬以西向为主。墓葬朝向的不同,反映出两支文化的丧葬习俗存在明显差异。

从随葬品观察,裴李岗文化墓葬多数随葬生产工具和生活用具,随葬品种类的不同体现了男女分工的不同,说明当时的社会结构可能已出现变化,男性占主体地位。在随葬生产工具的墓葬中,多成套出土石铲、石斧、石镰、石磨盘、石磨棒等,表明墓主的性别应为男性,他们是生产劳动的主要成员。但石山子文化的随葬之风并不盛行,譬如石山子遗址的墓葬中,仅发现一处墓葬随葬有陶杯、三足钵,其余墓葬均未发现随葬品。有随葬品的墓葬数量的多寡,反映出裴李岗文化已开始盛行随葬风俗,而石山子文化的随葬风俗尚未铺开,这应与社会经济的发展程度、古人生活的富裕程度存在紧密联系。

信仰和习俗随着人类社会的出现而产生,并随着社会的发展而延续和变化。从裴李岗文化贾湖遗址的奠基、墓葬出土的龟壳、鳖甲等遗存中,可知当时先民有着龟灵崇拜的意识。龟灵崇拜属于动物崇拜的一部分,也是精灵崇拜的一种形式。动物崇拜的意识也见于石山子遗址,石山子遗址灰坑中埋藏兽骨的现象也极为常见。在进入新石器时代后,灵魂观念已普遍存在于人们的头脑中。公共墓地的出现、随葬品的放置,均反映出对祖先崇拜观念的萌生。

由上可知,裴李岗文化与石山子文化在以下几个方面存在相似性:二者的房屋建筑都较简单,居住的聚落仍处在初级阶段;二者在墓葬的结构、葬式及墓葬区的设置等方面是基本一致的;二者均萌生了对太阳及动物崇拜的意识、对祖先崇拜的观念等。这些较为一致的特征,反映出两支文化存在紧密联系。特别是在地缘邻近地区,譬如同处淮河流域的裴李岗文化贾湖遗址与石山子文化石山子遗址,它们之间的文化面貌相似度就更高一些。古代先民沿河而居、沿河迁徙,两支文化交流的线路大体是这样的:裴李岗文化沿颍河、涡河等南下至皖北地区与石山子文化进行交流。但是,两支文化墓葬在朝向、随葬品多寡等方面存在明显差异,反映出它们在丧葬习俗、随葬风俗方面的不同。从整体上看,由于裴李岗文化的农业生产、家畜饲养等社会经济发展水平明显高于石山子文化,使得裴李岗人的生活富裕程度要高于同期的石山子人,出现了裴李岗文化墓葬普遍有随葬器物的现象。

(二)淮河流域石山子文化与黄河流域仰韶文化的关系

由于地缘的因素,仰韶文化大河村遗址与石山子文化的联系较为密切。大河村遗址前三、前二期遗存与石山子文化的陶器在以下方面存在一致性:陶器均手制,烧制火候不高,夹砂陶器中多羼和蚌料等。但是,大河村遗址前三、前二期遗存与石山子文化陶器的差异也是明显的,譬如前者的陶器质地以泥质陶为主,彩绘图案较为丰富;后者的陶器质地以夹砂红褐陶为主,彩绘图案较为单调,大多为几何图形。

仰韶文化大河村遗址前二期新出现了盆形鼎、折腹鼎等器形,而这些新器形在石山子遗址中大都可以见到。大河村遗址前二期出现的鸟首形器、鹿角钩形器都是石山子文化的典型器物,这两种器物在淮河流域的双墩、石山子、侯家寨等遗址中均有发现。典型器物在对方遗址出现,说明两支文化间存在相互影响。

从社会经济形态看,仰韶文化庙底沟时期已全面进入锄耕农业阶段,而石山子文化时期的经济是“狩猎为主,捕捞并存”。从仰韶文化半坡遗址与石山子文化遗址中都出土有大量蚌壳的现象,推测二者的采集经济已颇具规模。从家畜饲养来看,仰韶文化时期的家畜饲养已具有一定规模,仰韶先民饲养的家畜主要有猪、狗。从多处仰韶文化遗址出土有大量鹿类骨骼,推测先民已开始驯养鹿类,这种现象与石山子文化较相似,同时表明鹿类在当时的黄河流域和淮河流域皆可见到。

从聚落形态观察,仰韶文化时期已有了定居聚落,由大小不同按一定规则排列的房子构成聚落中心;有中心广场一类的公共活动场所;有公共窑场;居址外围建有壕沟、哨棚之类的防御设施;居址周围有分片的公共墓地。可见,仰韶文化时期的聚落形态是比较成熟的。虽然石山子文化的房屋建筑基本皆为地面式,但石山子文化时期固定、成熟的聚落尚未完全形成。

从墓葬观察,仰韶文化半坡遗址已出现大型公共墓地,其与居住区有明显的分界。而石山子文化时期应存在有专门的墓葬区,但这些墓葬区面积不大。从葬式观察,仰韶文化早期的墓葬大多为单人仰身直肢葬,另有屈肢葬、侧身葬和二次葬。石山子文化的墓葬则均为单人仰身直肢葬。在随葬品方面,仰韶文化土坑墓约半数以上有随葬品,随葬品以实用陶器为主,还有少量石器和装饰品。另外,仰韶文化时期男性与女性墓葬的随葬品种类不同,表明当时的男女已出现严格分工,甚至发生了男性和女性地位的转变。然而,石山子文化的墓葬中很少有随葬品。可见,相较于石山子文化墓葬,仰韶文化墓葬的随葬品更为丰富,葬式多样,还有专门的大型公共墓区。

从仰韶文化出土遗物上的图案看,仰韶先民可能奉行图腾崇拜、植物崇拜、天体与大地崇拜、生殖崇拜、灵魂和祖先崇拜。仰韶文化的图腾崇拜主要通过彩陶上的各种动物纹样来体现,其中人面鱼纹最为典型。而从石山子文化灰坑中随葬动物的现象看,可能与某种宗教意义或与动物崇拜现象有关。石山子文化出土的石祖代表男性崇拜,反映了石山子人的生殖崇拜观念;从半坡遗址来看,仰韶文化的生殖崇拜经历了早期对女性崇拜到晚期对男性崇拜的嬗变过程。灵魂和祖先崇拜同时见于两支文化,但二者的体现方式不同。石山子人灵魂崇拜和祖先崇拜的观念尚不太明显,墓葬的朝向皆为西向,头向西而葬的习俗符合中国农业生产中的“日出而作,日落而息”规律,体现了“灵魂不死”的观念。而仰韶文化的灵魂崇拜和祖先崇拜更明显,突出表现在瓮棺葬和二次葬上。瓮棺葬具一般在底部和盖上留有穿孔,这个穿孔被认为是供死者灵魂出入的通道。二次葬是一种待尸体腐烂后的洗骨葬和捡骨葬,被认为是帮助死者顺利进入灵魂世界的一种方式。可见,相较于石山子文化,仰韶文化精神崇拜的形式更多样,信仰习俗更丰富。

综上,仰韶文化与石山子文化之间存在一定的交流现象,并相互影响。

四、淮河流域石山子文化与其他考古学文化的关系

与石山子文化同处淮河流域的考古学文化还有顺山集文化、青莲岗文化,顺山集文化早于石山子文化,青莲岗文化约相当于石山子文化第二期。

(一)淮河流域顺山集文化与石山子文化的关系

顺山集文化的相对年代,大约与中原地区裴李岗文化几乎同时;绝对年代为距今约8500年至8000年(8)林留根:《论顺山集文化》,《考古》,2017年第3 期。。顺山集遗址的第一、二期遗存属于顺山集文化,夹砂陶器占比达90%以上,陶色不均。陶器器表皆以素面为主,基本器物组合为釜、罐、钵、灶、支脚等,釜为大宗。

在陶器器类及造型上,顺山集文化比石山子文化一期的器类更多,器形也更复杂,但二者在总体特征上保持了较大一致性。顺山集遗址一期的夹砂红陶釜与石山子文化一期的侈口倒钩沿釜相似,顺山集遗址二期的陶釜与石山子一期文化遗存的唇鋬釜较接近,顺山集遗址的灶与石山子文化一期的灶相像。顺山集文化与石山子文化一期遗存均在陶器口腹安装鋬手,器表装饰附加堆纹等,这既体现了濉河流域陶器制作的文化传统,又反映了两支考古学文化的承继关系。

据相关研究资料,淮河中游地区在距今约11000年至8600年时气候环境出现了明显变化,原本温暖湿润的气候逐步趋向温和偏干。气候的相对干燥直接导致淮河中游地区湖泊、沼泽面积的大量减少,伴随而来的是陆地面积增加。陆地的增多为人类的生存及动植物生长提供了方便,因此距今约8500年,在淮河中游地区的濉河下游,顺山集文化应运而生。

盛极一时的顺山集文化缘何逐步衰落?这尚需从对人类生存至关重要的气候方面来观察。巢湖湖相沉积物的记录显示,在距今7800年至7600年,巢湖地区发生了大规模的降温事件。大降温导致先民的生存受到了威胁,原顺山集文化的居民不得不重新出发,去寻找一个更加宜居的环境。于是,顺山集人沿濉河一路北上,迁徙至淮河中游地区的石山子文化区。

外来的顺山集文化与土著的石山子文化相互交流与碰撞,顺山集文化的一些因素被石山子文化吸纳并改造。新石器时代淮河中下游地区大的环境气候一致,导致顺山集人与之后的石山子人生产与生活方式相似。因此,石山子文化一期遗存与顺山集文化的总体文化面貌就出现了较大一致性的现象,同时反映出顺山集文化是石山子文化的主要源头之一。

(二)淮河流域石山子文化与青莲岗文化的关系

青莲岗文化的年代与石山子文化二期相当。由于二者同处淮河流域,两支考古学文化之间存在较为紧密的联系。

从陶器观察,两支文化在面貌上存在较多相似之处。二者出土的陶器多为夹砂红(褐)陶,制法原始,皆手制。器表多素面,少量有纹饰,以附加堆纹、刻划纹等。二者也存在明显的差异,譬如富有石山子文化特色的鸟首形小口双耳罐、敞口折腹鼎等均不见于青莲岗文化,而青莲岗文化的喇叭状圈足豆、深腹三矮足釜等典型器物亦不见于石山子文化。

从其他遗物来看,石山子文化骨、角、蚌器的制作较青莲岗文化精细,但后者石制品的制作比前者精良。另外,石山子文化的农业生产工具多为石斧、石铲等,而青莲岗文化则为石铲和鹿角锄。此外,青莲岗文化流行彩陶,石山子文化却几乎没有彩陶;双墩、侯家寨等石山子文化遗址出土有大量的刻划符号,而青莲岗文化却甚少有刻划符号的出土。

从饲养业看,石山子文化猪幼崽的成活率较高,反映出养猪技术较发达,肉类占先民食物相当比例。青莲岗居民既饲养猪,又饲养鸡、狗等。从社会经济模式看,青莲岗文化以粟作农业为主,而以饲养、渔猎等为辅。石山子遗址近水,方便渔猎和灌溉;近山则可躲避洪水袭击;近平原则宜于耕作。故石山子文化的农耕和饲养、渔猎同样重要,而不是韩立刚提出的“狩猎和捕捞经济占主导地位”(9)韩立刚:《安徽濉溪县石山子遗址动物骨骼鉴定与研究》,《考古》,1992年第3期。。

从墓葬观察,青莲岗文化的墓向多为东向或西向,随葬品主要为陶器和石器,死者头部多用红陶钵覆盖(10)王巍总主编:《中国考古学大辞典》,上海辞书出版社,2017年,第182页。。而石山子文化墓向基本都为西向,极少的墓葬有随葬器物,可以看出石山子文化时期尚未盛行随葬风俗。

综上,青莲岗文化与石山子文化均受到中原裴李岗文化的影响,并最终都被大汶口文化所取代。两支文化之间在面貌上既有相似之处,又存在不同。二者在骨、角、蚌器及石器的制作水平上虽各有高低,但不相上下。石山子文化的农业与饲养业、渔猎同等重要,社会经济模式较均衡;青莲岗文化则以农业为主、辅以饲养与渔猎,社会经济模式有所侧重。青莲岗文化墓葬大多有器物随葬,且有用红陶钵覆盖头部的特殊葬仪;石山子文化墓葬则不流行随葬器物的风俗。

五、结语

前面我们讨论过,石山子文化在产生和发展过程中受到周边强势文化的影响。海岱地区的后李、北辛、大汶口文化,黄河流域的裴李岗、仰韶文化,淮河流域的顺山集、青莲岗文化,都与石山子文化存在紧密联系。

石山子文化一期与后李文化中晚期的年代相当。在中原裴李岗文化与海岱后李文化交流过程中,石山子文化发挥了桥头堡的作用。通过对遗存形态的分析,发现后李文化与石山子文化的社会发展水平大体一致,石山子文化二期与北辛文化年代相当。从手工业的制作水平、农业发展阶段、墓葬随葬情况及社会组织结构等方面看,北辛文化整体高于石山子文化。石山子文化三期与大汶口文化早期的年代基本同时,由于地缘邻近的原因,二者之间的文化交流活动颇为频繁。距今5500年左右,随着淮河中游流域的人类生存环境的改善,大汶口文化乘机南下,占领了原来的石山子文化分布区。石山子文化一期与裴李岗文化中晚期的年代相当。两支文化南北相邻,存在较多的相似性,反映出两支文化存在紧密联系。但从整体上看,裴李岗文化的农业生产、家畜饲养等社会经济发展水平明显高于石山子文化。石山子文化第二、三期的年代与黄河流域仰韶文化的早、中期相当,但从总体上来看,仰韶文化的整体发展水平明显高于同期的石山子文化。淮河流域顺山集文化早于石山子文化,是石山子文化的主要源头之一,石山子文化一期与顺山集文化在总体面貌上保持了较大的一致性,这种文化的连续性反映出二者之间的内在紧密联系。石山子文化二期与青莲岗文化年代相当,二者均受到了中原裴李岗文化的影响,并最终都被大汶口文化所取代。