战略性新兴产业集聚、产业结构升级与区域经济高质量发展

——基于长江经济带的实证分析

2021-03-23李太平顾宇南

李太平,顾宇南

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095)

一、引 言

战略性新兴产业在我国经济迈入高质量发展阶段中的重要性日益突显,一系列战略性新兴产业培育政策的颁布对于长江经济带的经济增长既是机遇也是挑战。促进长江经济带的快速发展,已然成为国家发展全局的重大战略。基于各地区资源禀赋优势、产业基础以及区位条件等合理制定战略性新兴产业发展规划,发挥各区域比较优势,形成专业化分工,将会带动整个长江经济带的经济增长。通过整理长江经济带上游地区各省(市)的战略性新兴产业发展规划,可以发现上游地区在战略性新兴产业的选择和规划中同构现象比较严重,重复建设、资源浪费等现象影响了产业结构的合理发展。部分战略性新兴产业的过度集聚,已经严重阻碍了下游地区经济增长。

战略性新兴产业集聚是促进我国经济快速发展以及转变经济发展方式的重要途经,现有文献多集中于测算战略性新兴产业的集聚程度及空间分布情况(1)参见刘华军、王耀辉等:《中国战略性新兴产业的空间集聚及其演变》,《数量经济技术经济研究》,2019年第7期;涂文明:《我国战略性新兴产业区域集聚的发展路径与实践模式》,《现代经济探讨》,2012年第9期;吴振华:《服务业、战略性新兴产业协同集聚与经济高质量增长:基于2005-2018年省际面板数据的实证分析》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第4期。。近年来深入研究战略性新兴产业集聚对区域经济增长影响的文献也逐渐增加(2)陶金国,刘海艳:《战略性新兴产业集聚、空间溢出效应与区域经济增长质量》,《统计与信息论坛》,2020年第5期。,但少有学者将产业结构升级纳入其中一起分析。实际上,战略性新兴产业集聚在促进产业结构升级和转变经济发展方式方面都具有引领作用。与此同时,产业结构升级也是经济增长的重要组成部分。因此,研究战略性新兴产业集聚、产业结构升级与区域经济增长之间的关系,对于区域经济的平稳运行及高质量发展具有重要的现实意义。因此本文基于地区和行业异质性视角,采用长江经济带11省(市)(3)长江经济带跨越中国东、中、西部三大区域,覆盖包括下游地区的上海、江苏、浙江、安徽,中游地区的江西、湖北、湖南以及上游地区的重庆、四川、贵州、云南等省份。的面板数据,通过实证检验战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长的影响,同时引入中介效应模型,分析产业结构升级的中介作用,以期为战略性新兴产业的区域高质量发展提供资政参考。

二、文献回顾及分析框架

(一)战略性新兴产业集聚效应的影响机制

既有文献显示,关于产业集聚对区域经济增长影响的研究,主要分为以下两种不同的观点。有学者认为产业集聚对区域经济增长具有显著的促进作用。如国外学者Crozet and Koenig研究发现,经济活动的空间集聚对经济增长有正向影响,且影响程度与生产活动空间分布不均匀程度成正比(4)Crozet, Matthieu, Pamina Koenig,The Cohesion vs Growth Tradeoff: Evidence from EU Regions.Mimo,U-niversity of Paris, 2007.。吕平等研究发现,中国各省的产业集聚对经济增长存在较为显著的促进作用(5)吕平,袁易明:《产业协同集聚、技术创新与经济高质量发展:基于生产性服务业与高技术制造业实证分析》,《财经理论与实践》,2020年第6期。。还有些学者则认为产业集聚在经济发展的不同阶段影响是不同的。如国外学者Williamson的研究表明,产业集聚在经济发展初期时可以通过生产上的集中来促进效率的提升(6)J.G. Williamson. Regional Inequality and the Process of National Development. Economic Development and Cul-tural Change, 1965(4).。但随着经济不断发展,基础设施逐渐完善,市场规模也在不断扩大,随之出现的拥挤效应往往会导致经济地理结构分散,从而不利于经济发展。国内学者徐盈之等利用中国1978-2008年省级层面的数据研究发现,空间集聚对经济增长的影响在达到临界值前是正向的,但在超出临界值后,集聚对经济增长会产生负面影响(7)徐盈之等:《威廉姆森假说:空间集聚与区域经济增长:基于中国省域数据门槛回归的实证研究》,《经济理论与经济管理》,2011年第4期。。

总的来说,战略性新兴产业集聚会从以下几个方面影响产业结构升级和区域经济增长:(1)规模效应与成本效应。规模经济是产业集聚的基础,战略性新兴产业的集聚吸引了大量新兴企业,企业在集聚区内可以降低运输费用,共享信息、基础设施和政策优惠,从而减少生产成本(8)周圣强,朱卫平:《产业集聚一定能带来经济效率吗:规模效应与拥挤效应》,《产业经济研究》,2013年第3期。。同时还会吸引大批专业技术人才集聚,减少企业的人力搜寻成本,有利于经济增长(9)孟祺:《基于产业集聚视角的新兴产业发展研究》,《科学管理研究》,2011年第4期。。(2)积聚效应。作为国家新一轮经济增长点,战略性新兴产业集聚会对集聚区域外的经济资源产生较强的积聚效应,促使集聚区域内的各类生产要素在“量”和“质”上有所提升,进而促进区域产业结构升级(10)张华,梁进社:《产业空间集聚及其效应的研究进展》,《地理科学进展》,2007年第2期。。同时,劳动力集聚也会扩大集聚区的市场需求,促进经济增长。(3)知识溢出与创新效应。Baptista的研究表明,集聚区域内的企业较区域外的企业更具备创新能力。地理上的集聚更易于产生知识外溢,从而推动企业进行创新(11)Baptista R,Geographical Clusters and Innovation Diffusion.Technological Forecasting and Social Change,2001(66).。战略性新兴产业集聚还会促进产业内部企业的相互竞争,刺激企业创新以提高劳动生产率,在激烈的市场竞争中落后的企业将逐步被淘汰,这同样有利于产业结构升级与区域经济增长。(4)拥挤效应。随着越来越多的企业进入集聚区,激烈的市场竞争迫使企业降低价格减少收益。区域产业集聚程度的不断加深直至达到饱和状态,产生了一系列的负面影响,如交通堵塞、环境质量下降以及土地成本上升,诸多因素都会促使企业逐渐向其他非集聚区域转移,集聚区域的规模经济也向规模不经济转变,这都不利于产业结构转型和区域经济发展。(5)路径依赖效应。路径依赖效应是指集聚区域内的产业选择了某种固定的发展路径,会持续沿着该路径走下去。若是路径选择不当会将该产业带入恶性循环的发展模式,集聚产业会在错误的发展路径上停滞不前。同时随着集聚程度的加深,技术创新难以突破,集聚区域内的企业只能进行价格竞争,这不利于产业结构升级,也不利于经济发展。

(二)产业结构升级对区域经济增长的影响机制

关于产业结构升级对区域经济增长的影响,学术界尚未达成一致意见。有学者认为“结构红利”是产业结构调整利于区域经济增长的原因,技术进步带动的产业结构调整使生产要素从生产率水平低的产业向高的产业流动,进而提升社会总体生产率水平。如刘志彪和安同良基于Moore指数测算了中国1978-1999年产业结构的变动程度,研究结果表明,产业结构的快速调整对中国经济的高速增长有显著的贡献,但随着市场不断深化,“结构红利”正在逐渐减少(12)刘志彪,安同良:《中国产业结构演变与经济增长》,《南京社会科学》,2002年第1期。。从产业结构升级的两个维度来看,产业结构合理化和高级化对经济发展的贡献是不同的(13)干春晖等:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》,《经济研究》,2011年第5期。。

综上,战略性新兴产业集聚一方面可能直接通过规模与成本等效应促进产业结构转型升级和区域经济增长,同时过度集聚带来的负面效应可能会阻碍产业结构升级和经济增长,另一方面战略性新兴产业集聚还可能通过影响产业结构升级间接影响经济增长。两方面的效应究竟何者对长江经济带经济增长的影响程度更大?产业结构升级在这一过程中是否起到中介作用?这都需要下文进行实证检验。

三、研究设计

(一)计量模型选择

为揭示产业结构升级在战略性新兴产业集聚影响区域经济增长过程中是否发挥了中介作用,本文参照温忠麟(14)温忠麟,叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》,2014年第5期。的方法,构建了中介效应模型,具体如下:

LnY=α0+α1LQ+α2X+ε1

(1)

ISU=β0+β1LQ+β2X+ε2

(2)

LnY=γ0+γ1ISU+γ2LQ+γ3X+ε3

(3)

其中,被解释变量LnY代表长江经济带经济增长,中介变量ISU代表产业结构升级,核心解释变量LQ代表战略性新兴产业集聚水平, X为控制变量。具体回归步骤如下:首先,通过模型(1)验证战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长的影响,若α1系数显著,则通过中介效应检验的第一个条件;其次,用模型(2)验证战略性新兴产业集聚对产业结构升级的影响,若β1通过显著性水平检验,则通过中介效应检验的第二个条件;最后,用模型(3)检验产业结构升级是否发挥了中介作用。若γ1通过显著性水平检验,同时γ2的显著性水平发生变化,则中介效应检验的第三个条件成立,表明产业结构升级的中介效应存在。如果系数α1通过显著性水平检验,但β1和γ1中至少一个不显著,则需要再用Bootstrap法进一步检验H0∶β1γ1=0。如果结果显著且γ2通过显著性水平检验,则表明存在中介效应,反之则不存在。同时借鉴万伦来和李浩(15)万伦来,李浩:《生产性服务业集聚、产业结构升级与区域生态效率提升:来自2003-2016年中国30个省份的面板数据》,《经济经纬》,2020年第2期。的方法,计算产业结构升级对区域经济影响过程中直接影响与间接影响占比。当β1γ1与γ2正负号相同时,若γ2未通过显著性水平检验,则表明产业结构起到完全中介效应,如果γ2显著,但显著性水平下降,则表明存在部分中介效应,计算公式为β1γ1/(β1γ1+γ2)。当β1γ1与γ2正负号不同时,存在负向的中介效应,间接与直接效应比值的绝对值为|β1γ1/γ2|。

(二)数据及变量说明

1. 被解释变量

本文中被解释变量为区域经济增长,用各省份的人均地区生产总值的对数形式(LnY)衡量。

2. 核心解释变量

本文的核心解释变量为战略性新兴产业的集聚程度,学者们使用了不同的方法测量战略性新兴产业的集聚程度,如空间基尼系数、区位熵、标准差椭圆技术、EG指数等。由于区位熵不仅能衡量产业部门分布的专业化程度,还将空间因素考虑在内,因此,本文使用区位熵 (LQ)衡量战略性新兴产业集聚水平:

(4)

其中,LQj为战略新兴产业的区位熵,qj为长江经济带的战略新兴产业销售产值,q为长江经济带的工业总销售产值,Qj为全国战略新兴产业销售产值,Q为全国工业总销售产值。由于战略性新兴产业集聚程度较高的为制造业(16)刘艳:《中国战略性新兴产业集聚度变动的实证研究》,《上海经济研究》,2013年第2期。,本文参照李敏等(17)李敏等:《科技人才集聚与战略性新兴产业集聚的空间交互效应研究》,《科技进步与对策》,2019年第22期。的方法选用战略性新兴产业11个制造业依托部门的数据进行相关计算(18)本文选取的战略性新兴产业依托部门包括C26化学原料及化学制品制造业、C27医药制造业、C31非金属矿物制品业、C33有色金属冶炼及延压加工业、C35通用设备制造业、C36专用设备制造业、C37交通运输设备制造业、C39电气机械及器材制造业、C40通信设备及其他电子设备制造业、C41仪器仪表及文化办公机械制造业、C44电力热力生产供应业。。

3. 中介变量

已有研究表明,产业结构的合理化对经济增长的贡献远高于高级化,因此选取产业结构合理化作为本文的中介变量。由于泰尔指数可以兼顾不同产业值、就业的结构偏差以及各产业的经济地位等优良性质(19)袁航,朱承亮:《国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗?》,《中国工业经济》,2018年第8期。,因此本文用泰尔指数来衡量产业结构的合理化程度。

(5)

其中,ISU为长江经济带的泰尔指数,Y为长江经济带的GDP,L为长江经济带的就业人数,Yi和Li(i=1,2,3)分别表示长江经济带的第i产业的增加值和就业人数。

4. 控制变量

本文选取影响区域经济增长的控制变量主要有:(1)劳动力(Labor)。用各省(市)全社会总就业人口与年末常住总人口的比值表示;(2)人力资本水平(HC)。由于劳动力水平无法反映劳动力素质情况,同时战略性新兴产业对高素质人才需求较大,因此本文借鉴吴玉鸣和徐建华的研究(20)吴玉鸣,徐建华:《中国区域经济增长集聚的空间统计分析》,《地理科学》,2004年第6期。,用各省(市)每万人中大学生所占比重来衡量人力资本水平。为保证数据的平稳性,在计量模型中取自然对数(lnHC);(3)人口老龄化水平(Olddep)。人口老龄化会基于减少储蓄率对经济增长产生不利影响(21)胡鞍钢等:《人口老龄化、人口增长与经济增长:来自中国省际面板数据的实证证据》,《人口研究》,2012年第3期。,用老龄人口抚养比来衡量;(4)固定资产投资水平(Investment)。本文用地区总固定资产投资水平衡量; (5)外商直接投资水平(FDI)。外商直接投资是经济增长的主要动力之一(22)魏后凯:《外商直接投资对中国区域经济增长的影响》,《经济研究》,2002年第4期。,本文用外商直接投资和GDP的比值来衡量;(6)基础设施建设水平(Infrastructure) 。基础设施建设可能通过固定资产支出和增加地区次级消费来带动经济增长(23)马树才等:《基础设施建设投资拉动经济增长测算研究》,《统计研究》,2001年第10期。,本文用人均城市道路面积衡量; (7)城市化水平(Urban)。城市化水平的提高有利于实现规模效率,带动生产率水平的提高促使收入水平上升,进而增加需求,最终刺激经济增长(24)徐雪梅,王燕:《城市化对经济增长推动作用的经济学分析》,《城市发展研究》,2004年第2期。,本文用非农业人口占地区年末总人口的比重衡量;(8)财政分权(FD)。林毅夫研究发现财政分权会对经济增长产生显著的带动作用(25)林毅夫,刘志强:《中国的财政分权与经济增长》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2000年第4期。,本文用各省人均财政支出与中央人均财政支出的比值来衡量; (9)研发投入水平(R&D)。用各省份R&D研发投入经费与R&D人员全时当量的比值来衡量,政府研发投入水平的提高有助于经济增长(26)赵立雨,师萍:《政府财政研发投入与经济增长的协整检验:基于1989-2007年的数据分析》,《中国软科学》,2010年第2期。。

(三)数据来源与研究设计

本文的研究区域为长江经济带的11省(市),同时为便于获取数据并确保数据的准确性,计算所需的原始数据均来源于2007-2016年《中国工业经济统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》以及各省(市)的《统计年鉴》(27)由于《中国工业统计年鉴》只更新到2017年,本文所用数据即为最新数据。。既有研究表明,产业集聚会与各地区某种经济现象共同发挥作用,将不可避免地产生内生性问题(28)孙浦阳等:《产业集聚对劳动生产率的动态影响》,《世界经济》,2013年第3期。。已有文献常用的办法是采用滞后若干年数据(29)薄文广:《外部性与产业增长:来自中国省级面板数据的研究》,《中国工业经济》,2007年第1期。,引入工具变量或者采用固定效应(30)贺灿飞等:《集聚经济、政策激励与中国计算机制造业空间格局:基于贸易数据的实证研究》,《地理科学》,2018年第10期。。本文引入被解释变量的滞后一期,同时运用面板数据模型克服内生性问题。

四、实证分析

(一)战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长的影响

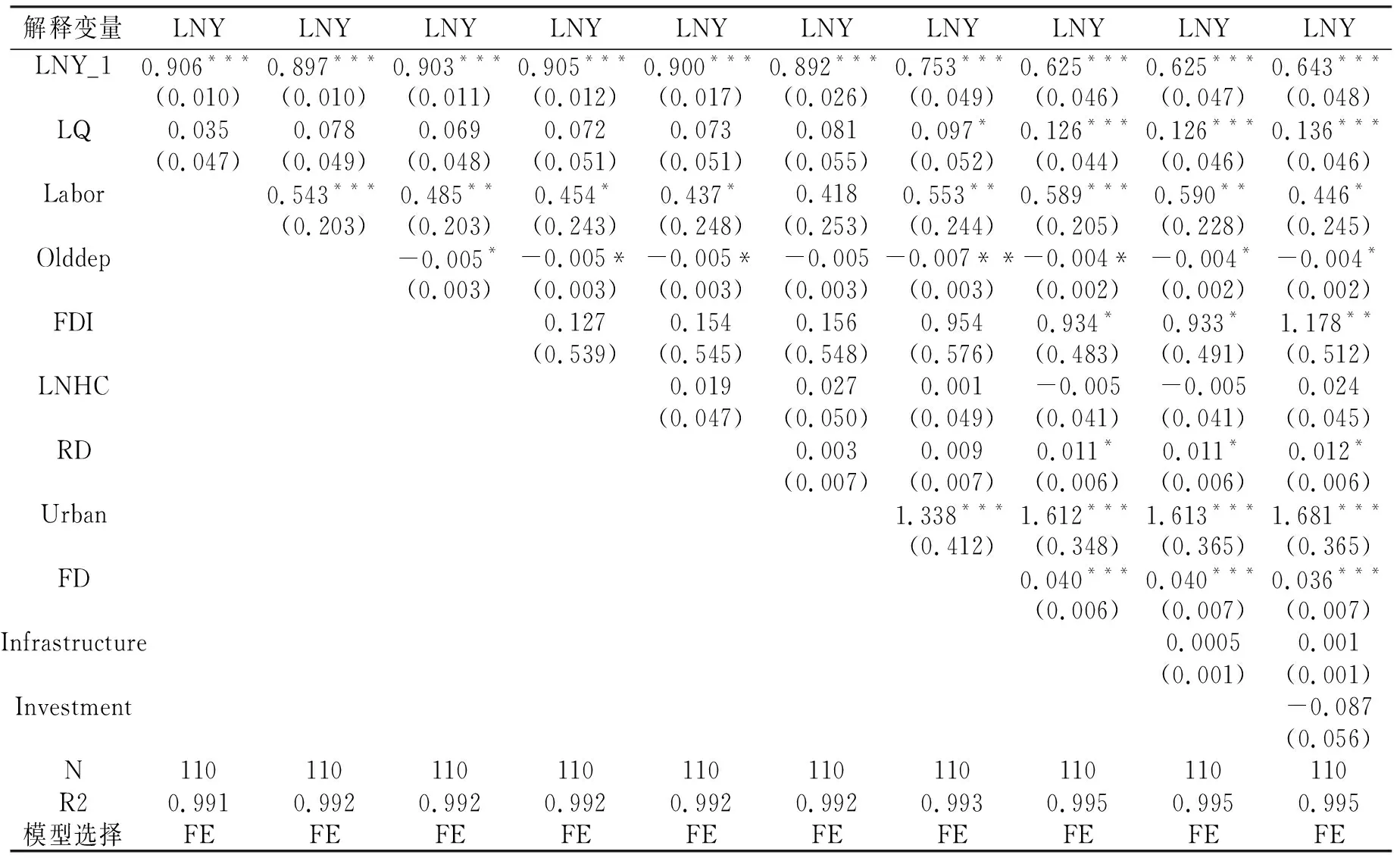

1. 总体分析

本文所有估计均由豪斯曼检验结果确定模型选择,首先考察战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长的直接影响,具体的回归结果见表1。结果表明,战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长有显著的正向影响,边际贡献大小为0.136。这表明现阶段战略性新兴产业集聚水平提高1%时,长江经济带的经济会提高13.6%。可能的原因是,战略性新兴产业集聚水平的提高,带动了人才、资本、新兴技术等生产要素向长江经济带集聚,同时集聚经济带来的规模效应、技术溢出效应、创新效应等都会促进该区域企业改进生产效率并提高市场竞争力,进而带动长江经济带经济发展。

表1 战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长影响逐步回归结果

在控制变量中,提高就业水平对长江经济带经济发展有显著的正向影响,这表明战略性新兴产业集聚引起的劳动力集聚带来的规模效应大于拥挤效应。人口老龄化显著抑制了长江经济带的经济增长,可能的原因是,随着人口老龄化水平的提高,不仅地区储蓄率水平会降低,而且政府用于老龄人口的社会保障支出会增加。政府可能会迫于财政压力增加企业税负,进而导致企业的生产和创新投入受到负面影响,不利于区域经济增长。外商直接投资水平的提高对长江经济带经济增长有显著促进作用,原因是外商直接投资有很强的技术溢出效应(31)魏后凯:《外商直接投资对中国区域经济增长的影响》,《经济研究》,2002年第4期。,有助于经济增长。研发投入水平的提高显著促进了长江经济带经济增长,政府创新研发投入的增加,有助于鼓励企业技术创新,从而有利于区域经济发展。城市化水平的提高对长江经济带经济增长有显著的正向影响,表明城市化有利于实现规模效率,提高社会公共资源的利用效率,同时发挥长江经济带生产要素集聚的优势来发展经济。财政分权对长江经济带经济增长有显著的正向影响,且通过1%水平的显著性检验,这与林毅夫(32)林毅夫,刘志强:《中国的财政分权与经济增长》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2000年第4期。的研究结果类似。人力资本水平、基础设施建设水平对长江经济带的经济发展存在积极影响,但均未通过显著性水平检验,表明仅提高人力资本水平或仅提高区域基础设施建设水平难以促进长江经济带的经济发展。固定资产投资水平对长江经济带经济的发展有负面影响,但并不显著,可能的原因是,过多的固定资产投资长期占用资金,挤占了企业的研发投入,不利于经济发展。

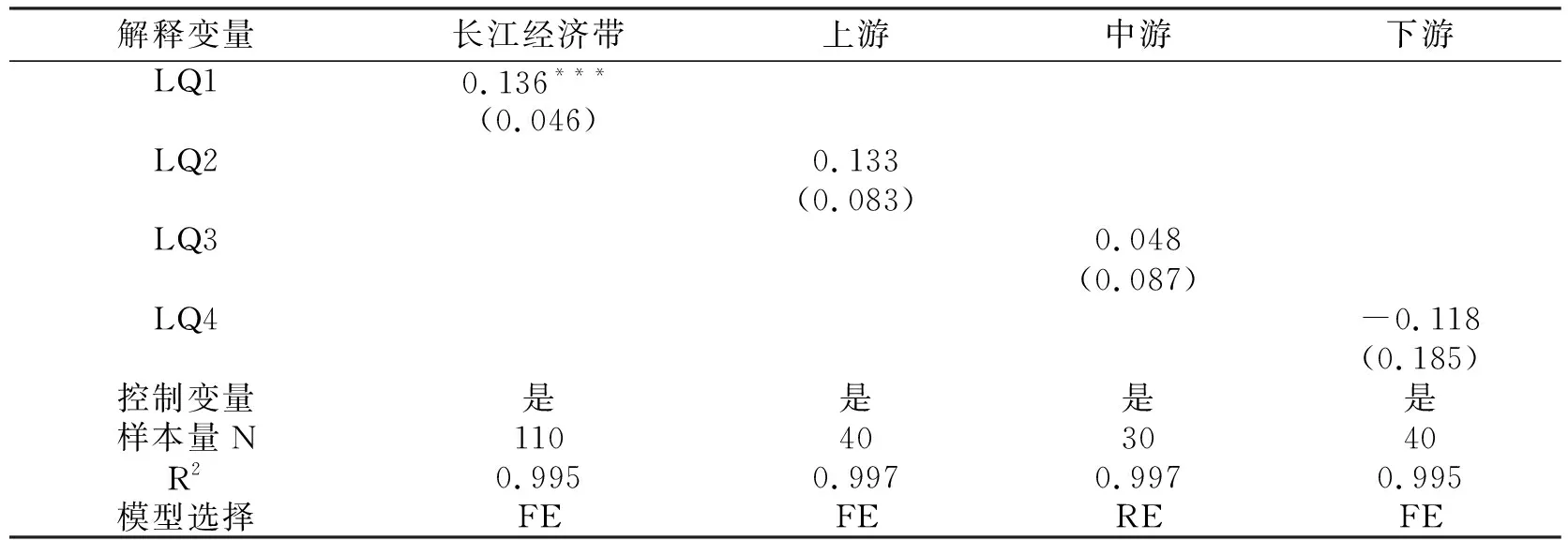

2. 分区域分析

考虑到战略性新兴产业集聚对长江经济带经济增长影响的区域异质性,本部分分别考虑战略性新兴产业集聚对长江经济带上、中、下游地区经济增长的影响。由表2可知,战略性新兴产业集聚对长江经济带上游、中游区域均有积极影响,但未通过显著性水平检验。可能的原因是长江经济带上中游地区的战略性新兴产业只是简单的地理临近,区域资源比较优势低,产生了“聚而不集”的现象,尚未真正形成产业集聚。同时长江经济带上游地区战略性新兴产业结构呈现同质化现象,这种发展模式不仅会降低区域资源的有效利用率,也不利于发挥地区比较优势。战略性新兴产业集聚对下游地区的经济增长产生负面影响,可能是因为产业集聚区已成为长江经济带下游地区工业布局主要载体,大量企业盲目地向下游地区集聚,使得集聚区企业的数量远远超出了区域经济的承载水平。在此背景下,战略性新兴产业集聚带来的拥挤效应,会导致争夺原材料或公共基础设施等现象的出现,从而对区域经济增长产生不利的影响。

表2 分地区战略性新兴产业集聚对区域经济增长的影响(33) 表2-5仅显示了核心变量的回归结果,如有需求可联系作者索取其他控制变量的回归结果。

3.分行业分析

考虑到战略性新兴产业各行业集聚水平对长江经济带经济增长影响的差异性,下文将分行业讨论(回归结果见表3)。 C26、C31、C33、C35、C36、C37、C40这些产业的集聚均对长江经济带经济增长有促进作用,其中C31、C33、C35、C37、C40均通过显著性水平检验。通用设备制造业的集聚对长江经济带经济增长的影响最大,影响系数达到0.079。这主要是因为C35和C40是长江经济带工业体系中的优势企业,同时也属于高技术产业,存在技术外溢效应,更容易吸引人力、资本、信息在长江经济带集聚,进而促进地区经济发展。C31、C33和C37属于初级加工的低技术产业,这类企业集聚产生的“产业知识外溢”可以在短时间内提高企业的生产效率(34)杨超等:《中低技术制造业集聚、创新与地方经济增长:基于木材加工业的实证分析》,《商业经济与管理》,2018年第10期。,生产专业化水平也有所提高,进一步推动长江经济带经济的发展。而C27、C39、C41和C44这些产业集聚均对长江经济带的经济增长产生了负面影响,但只有C44通过10%显著性水平检验。C27和C44这些产业的主要集中在长江经济带的上中游地区,而C39与C41主要集中在长江经济带下游地区。这些产业过度集聚所带来的拥挤效应不仅会带来企业生产成本增加,还会加重道路拥堵、环境污染,使得企业生产的社会成本也逐渐增加,进而不利于地区经济发展。

表3 分行业回归结果

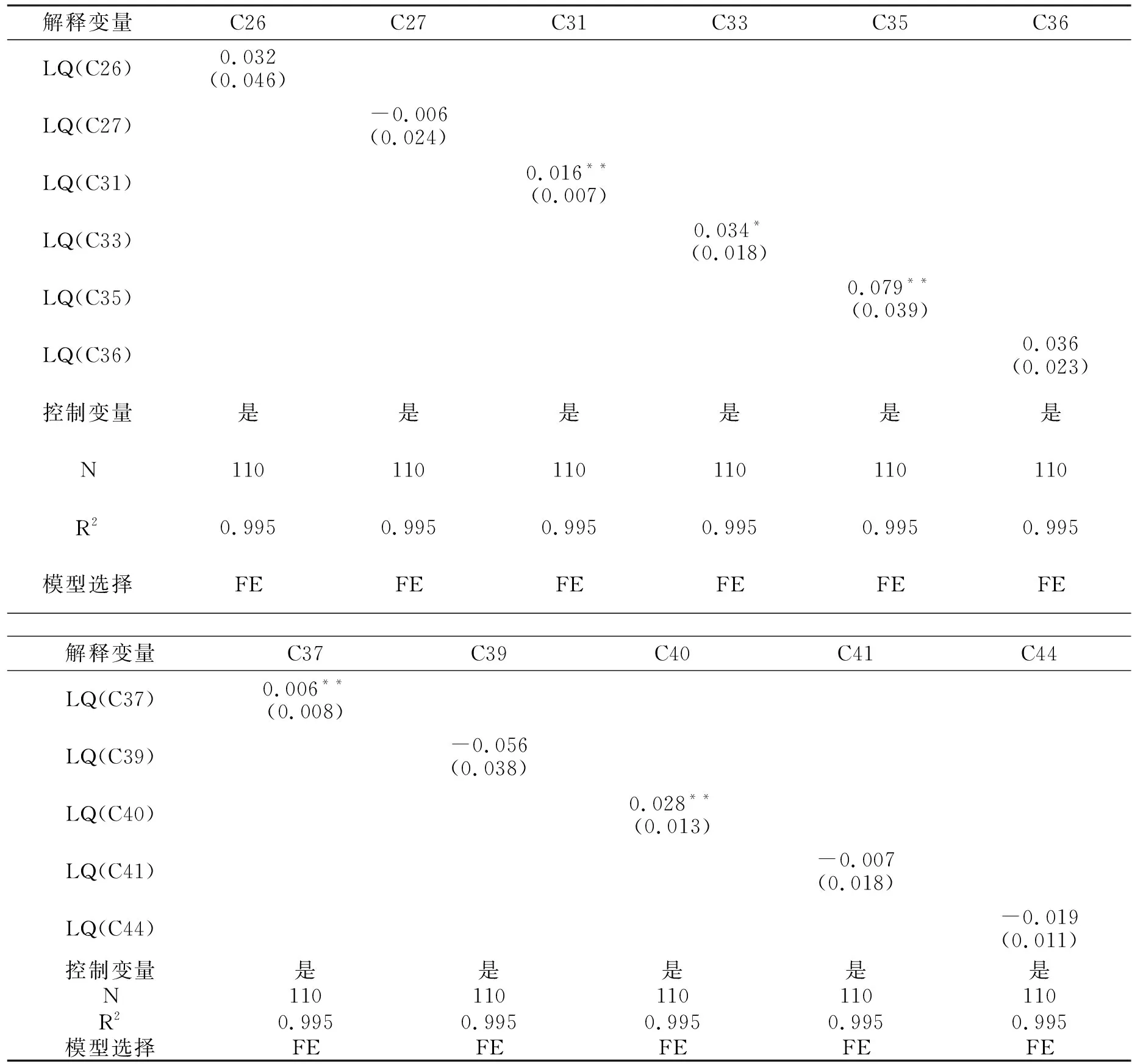

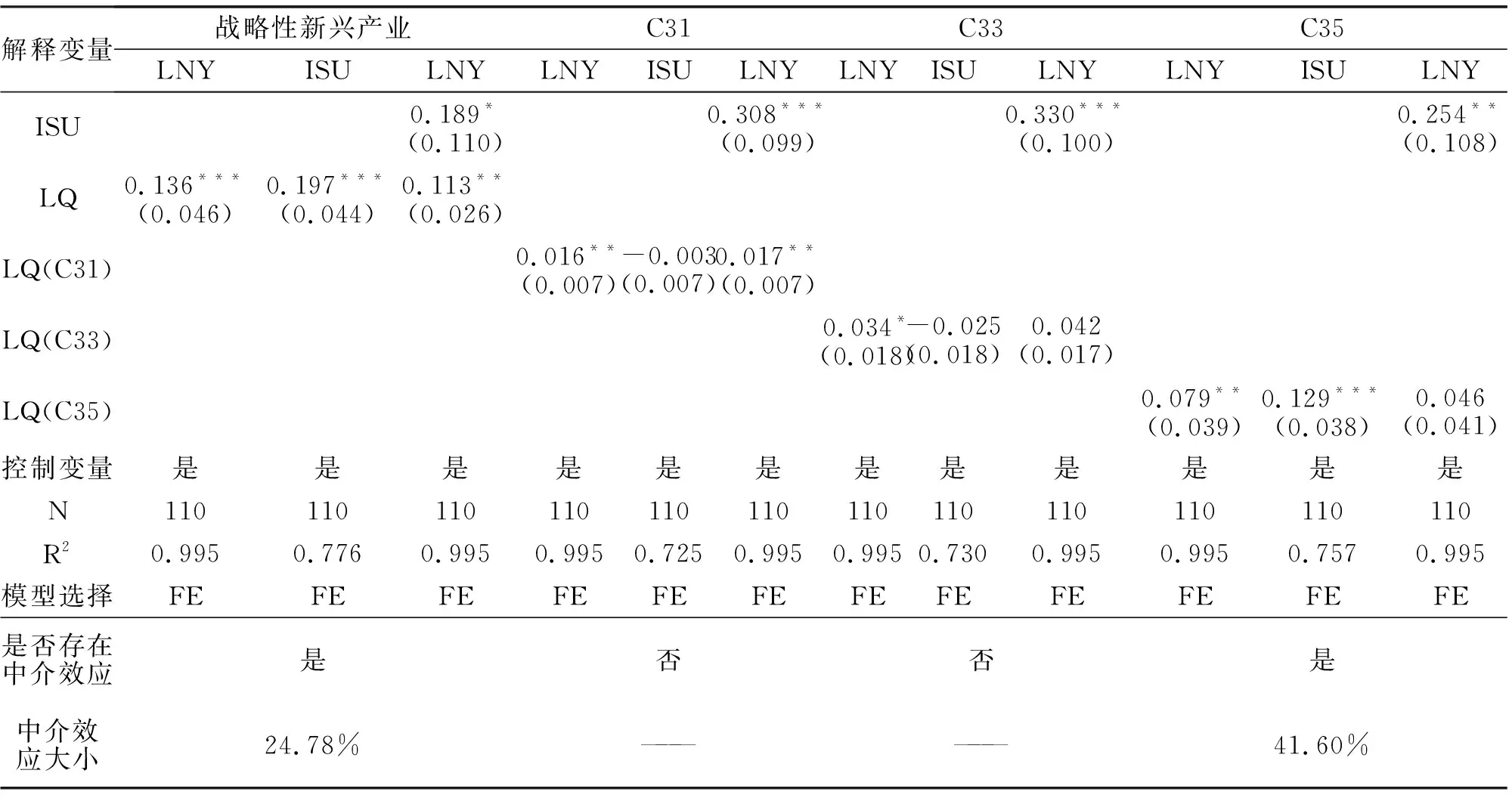

(二)产业结构升级的中介效应检验

根据以上分析,战略性新兴产业集聚影响长江经济带经济增长时,产业结构升级可能起到了中介作用。由于只有战略性新兴产业,C31、C33、C35、C37、C40、C44这些产业集聚对长江经济带经济增长的影响通过了显著性水平检验,符合中介效应检验的第一个条件,因此下文着重检验产业结构在长江经济带经济增长过程中是否发挥了中介效应,具体回归结果见表4。

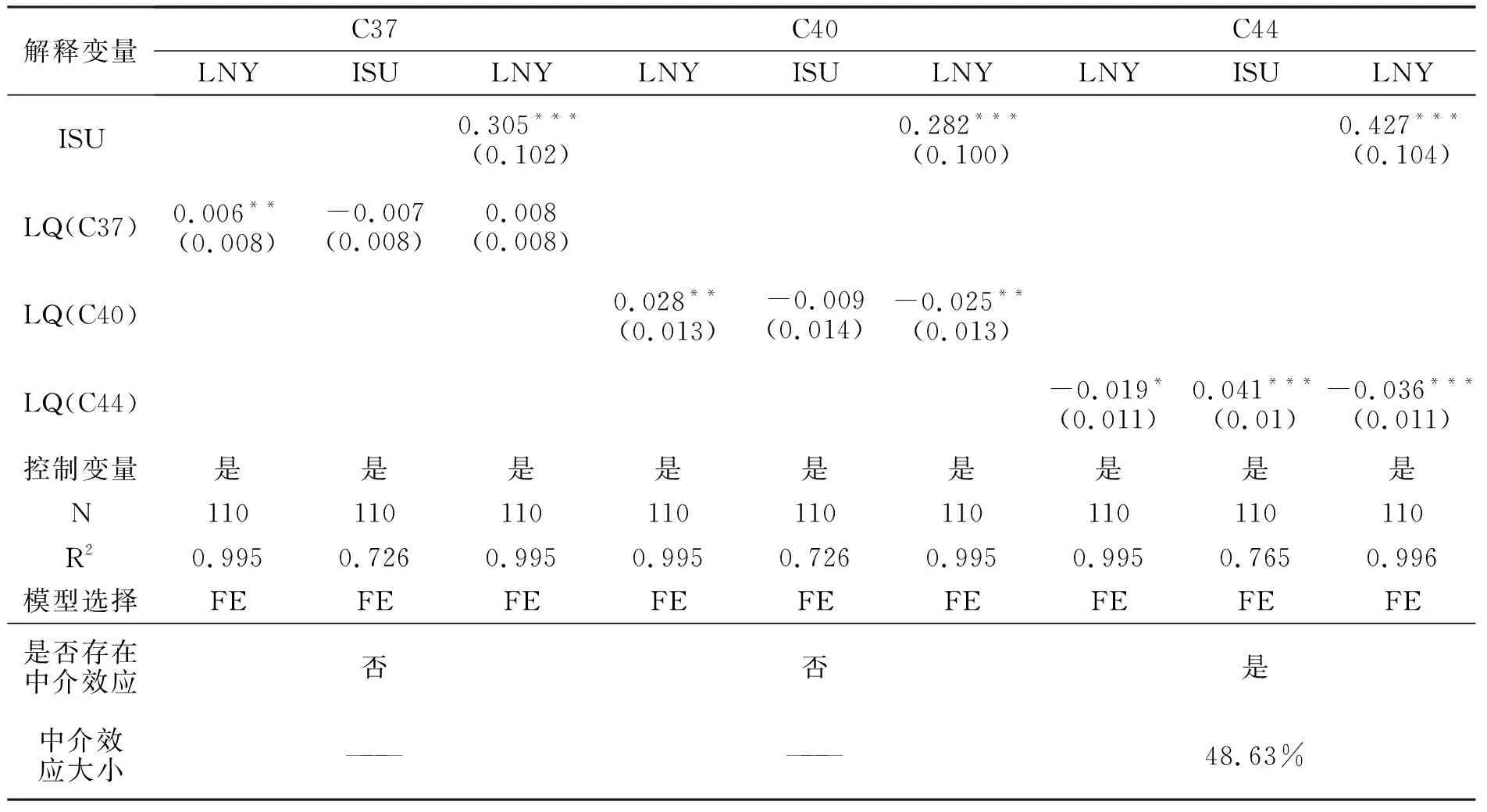

根据中介效应的检验方法可知,产业结构升级在战略性新兴产业、通用设备制造业集聚过程中发挥了部分中介效应,且中介效应大小分别为24.78%和41.60%。这主要是因为战略性新兴产业以及通用设备制造业集聚可以降低生产成本,促进生产效率提高,同时这类高端装备制造业以技术创新为主要驱动力,集聚所产生的技术外溢可以促进当地形成区域创新系统,从而有效促进制造业转型升级,推动长江经济带的经济增长。产业结构升级在电力热力生产供应业集聚影响长江经济带经济增长过程中发挥了负向的中介作用,即存在遮掩效应,其直接与间接效应比值的绝对值为46.83%。C44具有高能耗低效率等特点,随着该产业集聚程度逐渐加深,当地电力系统形态日趋复杂,集聚带来的技术溢出可能给该行业发展带来了很多非传统风险。同时供热行业的集聚不仅导致能源利用效率降低,还会导致当地雾霾天气频发,政府需要投入更多资金治理空气污染。而C31、C33、C37及C40这些产业集聚对产业结构升级的影响不显著,接着用Bootstrap法做进一步检验,以判断是否存在中介效应。检验结果表明,产业结构升级在这些产业集聚影响长江经济带经济增长过程中均未发挥中介作用,即不存在中介效应。

表4 中介效应检验回归结果

解释变量C37 C40 C44 LNYISULNYLNYISULNYLNYISULNYISU0.305***(0.102)0.282***(0.100)0.427***(0.104)LQ(C37)0.006**(0.008)-0.007(0.008)0.008(0.008)LQ(C40)0.028**(0.013)-0.009(0.014)-0.025**(0.013)LQ(C44)-0.019*(0.011)0.041***(0.01)-0.036***(0.011)控制变量是是是是是是是是是N110110110110110110110110110R20.9950.7260.9950.9950.7260.9950.9950.7650.996模型选择FEFEFEFEFEFEFEFEFE是否存在中介效应否否是中介效应大小——— ——— 48.63%

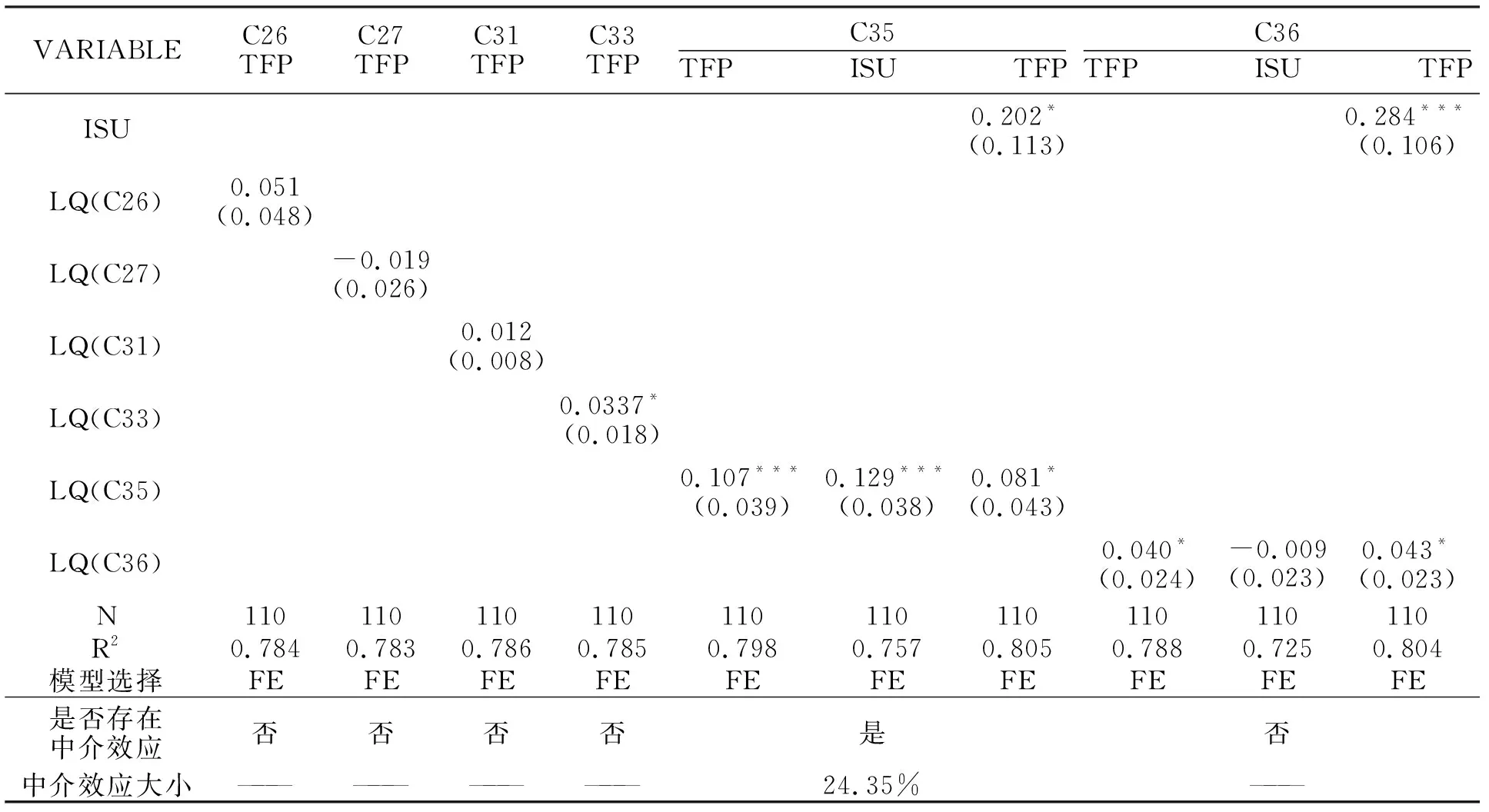

(三)稳健性检验

前文通过实证分析,探讨了产业结构升级在战略性新兴产业集聚影响长江经济带经济增长过程中是否发挥了中介效应。本部分将借鉴干春晖等(35)干春晖等:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》,《经济研究》,2011年第5期。的研究方法通过改变衡量经济增长的方法来检验结论的稳健性,使用全要素生产率 (TFP)代替人均地区生产总值来反映长江经济带的经济增长。采用DEA-Malmquist法来估计长江经济带各省(市)的TFP。以各省(市)的GDP为产出变量,各省(市)的就业人数作为劳动投入,同时借鉴张军等(36)张军等:《中国省际物质资本存量估算:1952—2000》,《经济研究》,2004年第10期。的方法估算地区物质资本存量,并将其作为资本投入变量。检验所需数据均源于2007-2016年的《中国统计年鉴》。

表5 稳健性检验回归结果

VARIABLEC37TFPC39TFPC40TFPC41TFPC44TFP ISU TFP战略性新兴产业TFP ISU TFPISU0.430***(0.109)0.209*(0.110)LQ(C37)-0.002(0.008)LQ(C39)0.001(0.042)LQ(C40)-0.014(0.008)LQ(C41)-0.012(0.018)LQ(C44)-0.024**(0.012)0.041***(0.010)-0.043***(0.012)LQ0.112**(0.050)0.197***(0.044)0.071(0.054)N110110110110110110110110110110R20.7820.7820.7830.7830.7920.7650.8240.7940.7760.801模型选择FEFEFEFEFEFEFEFEFEFE是否存在中介效应否否否否是是中介效应大小————————————41.00%36.76%

从表5(37)C26、C27、C31、C37、C39、C40、C41均未通过中介效应检验的第一个条件,而C33由前文回归结果可知不满足中介效应检验的第二个条件。由于篇幅限制,具体的回归结果未在表中报告。的回归结果可以看出,产业结构升级依旧在战略性新兴产业、通用设备制造业集聚促进长江经济带经济增长过程中发挥了部分中介效应,其中介效应大小分别为36.76%和24.35%;在电力热力生产供应业集聚影响长江经济带经济增长过程中发挥了负向的中介效应,其间接效应与直接效应比值的绝对值为41%。对比表4和表5可以发现,虽然解释变量系数和显著性程度略有差别,但在使用全要素生产率作为长江经济带经济增长的替代变量时,不同战略性新兴产业集聚在长江经济带产业结构转型中所起到的中介效应与上文一致,这表明前文得到的结论是稳健可靠的。

五、结论与建议

本文基于长江经济带11省(市)的相关数据,研究战略性新兴产业集聚在长江经济带经济增长过程中的影响,同时引入中介效应模型,分析产业结构升级在此过程中是否发挥中介作用。研究表明,战略性新兴产业集聚显著促进了长江经济带的经济增长,且产业结构升级在这一过程中起到了部分中介作用,中介效应大小约为24.72%。分区域来看,在长江经济带上游、中游地区,战略性新兴产业集聚对区域经济增长存在正向影响,但并不显著。战略性新兴产业在长江中、上游地区虽也有大批高新技术企业,但仅限于地理上的临近,专业化分工水平较低,从而不能发挥集聚带来的积极效应。在长江经济带下游地区,战略性新兴产业集聚对区域经济增长产生了负面影响,可见,产业过度集聚造成的“拥挤效应”对经济增长产生了负面影响。分行业来看,非金属矿物制品业、有色金属冶炼及延压、通用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业的集聚均显著地促进了长江经济带的经济增长,但经过中介效应检验发现,产业结构升级仅在通用设备制造业集聚过程中起到了部分中介效用,中介效应大小为41.34%。电力热力生产供应业集聚对长江经济带经济增长有显著的负向作用,且产业结构升级在此过程中发挥了负向的中介作用,遮掩效应大小为46.83%。

基于上述研究结论,本文提出以下三点建议:首先,要立足于战略性新兴产业,构建差异化的产业布局。基于地区资源禀赋差异,规划好长江经济带中、上游地区战略性新兴产业的竞争和市场布局,做好相应的政策引导,促进相关地区战略性新兴产业布局向分工合理化、科学化方向发展,保证其发展的可持续性。对于长江经济带下游地区战略性新兴产业的过度集聚,应通过制定政策帮助该地区的战略性新兴产业向长江经济带其他区域转移,更好地发挥战略性新兴产业的集聚效应;其次,要促进战略性新兴产业在长江经济带实行差别化集聚发展。鼓励长江经济带非金属矿物制品业、有色金属冶炼及延压加工业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业的集聚发展,加强优势产业和通用设备制造业的发展,使之成为区域性品牌产业,进而带动其他产业发展,为产业结构升级创造条件,促进经济增长。同时应该落实电力热力和生产供应业的循环发展,加大科技创新在该产业的投入,打破传统发展方式,促进该行业绿色创新以减少城市污染。最后,应加大科技创新投入,促进产业结构升级。产业过度集聚和重复建设的核心原因是缺乏自主创新的能力和动力,政府应投入充足的研发资金,提高相关企业的自主研发能力,促进产业结构升级转型。