固定式碟形射电望远镜家族简史

2021-03-22喻业钊

喻业钊

2016年9月25日,世界上最大的单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(FAST)在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼落成启用。2021年4月,时隔5年多,FAST望远镜完成调试,在脉冲星、快速射电暴等领域取得可喜的成绩,并开始对国际开放。

FAST是一台“固定式”碟形望远镜,其反射面像一个碟子。所谓固定式指的是反射面不能整体移动。固定式的碟形射电望远镜并非FAST的专利。要制造大口径射电望远镜,固定式结构是一种方便、经济的做法。历史上,天文学家曾制造过多架固定式射电望远镜,其中有与FAST一样同属碟形反射面的,当然也有其他类型的。因篇幅有限,本文仅介绍如下6架历史上著名的固定式碟形射电望远镜:

英国焦德雷班克天文台218英尺固定式望远镜

焦德雷班克天文台附属于英国曼彻斯特大学。它始建于1945年,位于英国曼彻斯特以南大约32千米。该天文台最为有名的设备是1957年建成的口径76米的洛弗尔望远镜。洛弗尔望远镜是一台全可动的地平式射电望远镜,并不属于“固定式”望远镜。接下来要介绍的重点,是焦德雷班克天文台更早建造的一台口径218英尺(约66.4米)的射电望远镜。

1947年,为了研究宇宙线在地球大气层中引发的射电辐射信号,焦德雷班克天文台的建造者伯纳德·洛弗尔建成了这架当时世界上口径最大的射电望远镜——218英尺望远镜。该望远镜使用环形竖立的多根杆子支起多根金属蓝线组成其网状反射面,然后在反射面中心垂直竖立一根126英尺(约38.4米)高的桅杆,桅杆上放置一振子天线作为“馈源”来接收反射面汇聚的电磁波信号。这个望远镜可以观测波长为4.17米和1.89米的电磁波。由于这个望远镜一开始的观测目标是宇宙线引发的射电信号,对其观测天区没有特定的要求,所以该望远镜开始的时候不仅反射面固定在地面上不能动,支撑接收天线的桅杆也是不能动的,只能观测天顶区域。

红圈指示处为218 英尺望远镜反射面所在区域,圆圈中心可见竖立放置馈源的桅杆

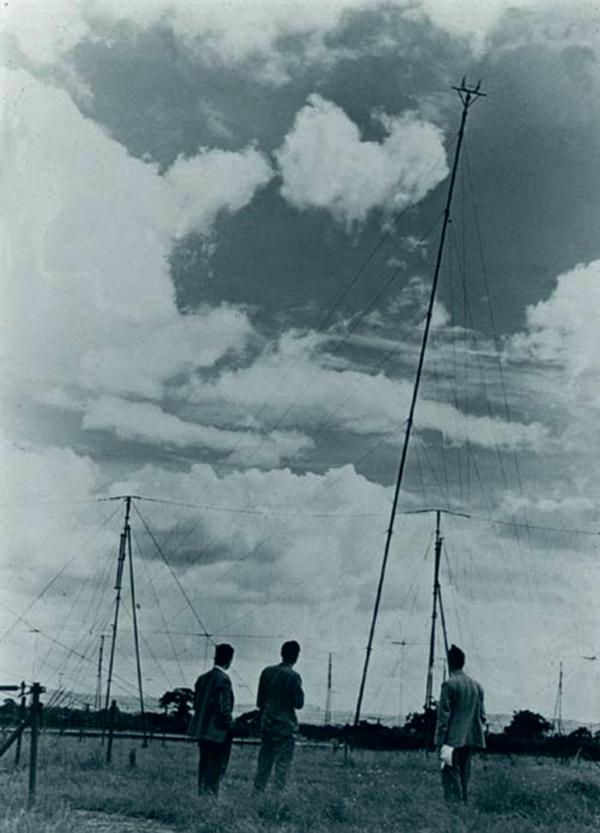

通过倾斜放置馈源的桅杆(照片中最高的那根)调节望远镜的观测天区。

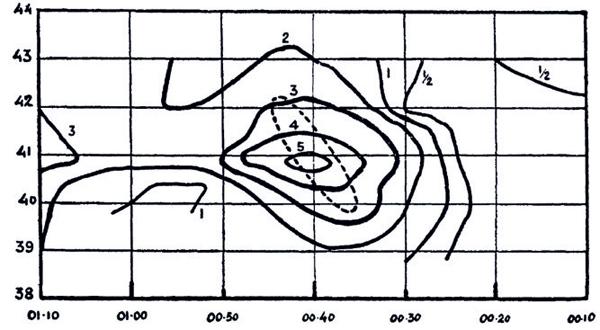

218英尺固定式望远镜观测到的仙女座大星系射电辐射强度分布等高线图,其中虚线为光学观测中仙女座大星系所在的位置。

218英尺望远镜在其最初的研究方向——宇宙线上并没有取得什么观测结果,后来转而用于进行天文观测研究。为了更好地进行天文观测,天文学家通过倾斜支撑馈源的桅杆来调整望远镜观测的天区。桅杆可以倾斜的最大角度为15度,这使得218英尺望远镜的观测天区范围扩大为赤纬38度至68度之间的区域。著名的仙女座大星系刚好位于这个天区范围之内。凭借这一当时世界上口径最大、灵敏度最高的望远镜,天文学家在1950年第一次探测到仙女座大星系的射电辐射。

荷兰科特韦克“坑”望远镜

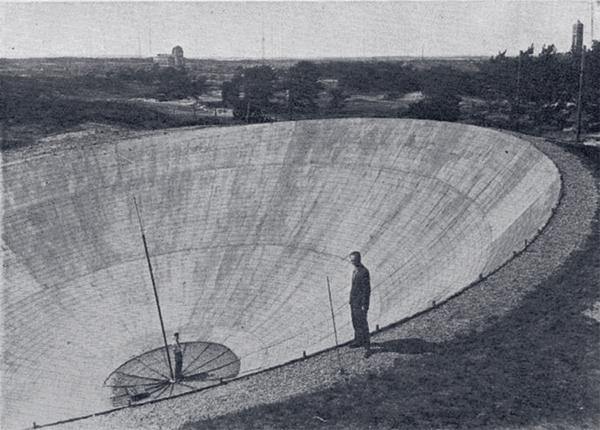

科特韦克是位于荷兰中部海尔德兰省的一个小村庄,曾经是荷兰无线电通讯中心的所在地,同时也进行一些射电天文的观测研究。1951年,在雷达工程师德沃格特的倡议下,人们在科特韦克建造了一架口径30米的固定式射电望远镜。这架望远镜利用了一个天然沙坑,在沙坑中用水泥修了一个抛物面,再铺上金属网作为反射面。反射面中心立有一根杆子支撑馈源,以接收反射面汇聚的电磁波信号。整个反射面和馈源向南倾斜了10度,使得著名的明亮射电源“天鹅座A”每天都会经过望远镜所观测的天区。这架望远镜被人们形象地称为“坑”或 “雷达洞”。

“坑”望远镜建造的目的是为了监测地球电离层的稳定性。不过由于当地电磁干扰严重,这架望远镜并没有发挥应有的作用,后来便废弃不用。“坑”望远镜被废弃之后,村里青年将其用作自行车赛道。到20世纪60年代末的时候,“坑”里已经充满了垃圾。到了1966年,整个科特韦克社区,一共有37户家庭整体搬迁。“坑”望远镜,还有当地更为有名的乌兹堡射电望远镜,现在都已经难觅踪迹。

澳大利亚“大地之洞”望远镜

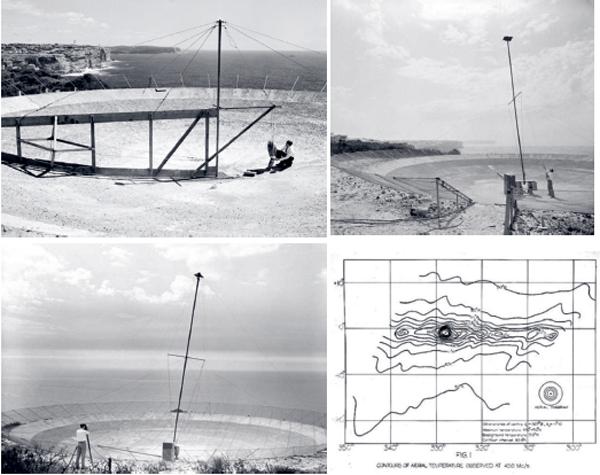

在“坑”望远镜建成的1951年,澳大利亚3位射电天文学家约翰·博尔顿、戈登·斯坦利和布魯斯·斯莱希望建造一台更大、更灵敏的射电望远镜,但他们所在的澳大利亚联邦科学与工业研究组织射电物理部无法为他们提供足够的经费。受焦德雷班克天文台218英尺望远镜的启发,他们利用自己的午休时间,用了3个月的时间,在靠近悉尼的多佛高地用小铲子在沙滩上挖了一个直径21.9米的浅坑。沙坑表面用灰加固,然后铺上从包装箱上拆下来的金属条,这便构成了望远镜的反射面。与218英尺望远镜一样,馈源被安置在反射面中心竖立着的桅杆上。桅杆角度可调节,使得望远镜可以观测一定的天区范围(天顶距大约15度以内)。这台望远镜被人们形象地称为“大地之洞”。

在“大地之洞”被证明是可行方案之后,该望远镜在1953年进行了升级改造,使用水泥和金属网重修了反射面,提高了反射面的精度,并将口径从21.9米增加到24.4米。望远镜的观测频率也从原来的160兆赫兹提高到400兆赫兹。

在悉尼所处的纬度,银河中心每天都会经过头顶附近,因而银河中心自然是“大地之洞”的重点观测对象。1954年,在完成升级改造之后,“大地之洞”成功地对银河中心区域进行了观测。观测结果表明,明亮的射电源“人马座A”非常靠近当时由光学天文观测定义的银河系中心。后来,在1958年,国际天文学联合会决定将人马座A所在位置定为银河系坐标中心,并沿用至今。

克里米亚RT-30望远镜

在1954至1955年期间,苏联在克里米亚的卡齐韦利建造了2台口径30米、相隔740米的固定式射电望远镜,简称“RT-30”。这2台望远镜可以组成干涉仪,用以观测太阳超冕和蟹状星云。RT-30的结构和“坑”望远镜很像,整个反射面固定在地面,并向南倾斜,以确保蟹状星云每天经过望远镜观测天区。

"坑"望远镜

左上图:1953 年望远镜升级施工照;右上图:调整支撑馈源的桅杆倾斜角度;左下图:戈登·斯坦利在用经纬仪测量桅杆位置;右下图:1954 年观测到的银河系中心区域400 兆赫兹射电辐射强度分布图。其中颜色最深处就是最强的射电源——人马座A。

RT-31 望远镜(左)及其观测到的太阳3 厘米波长射电强度分布(右)

后来,这2台30米口径望远镜中,东边的那一台进行了升级改造。反射面升级成水泥加镀锌金属板,口径增加到31米(于是改叫“RT-31” )。升级之后,这架望远镜可观测的电磁波波长范围为3~10厘米。馈源放置在垂直地面的塔架上,可以上下左右小范围摆动(4度以内)。凭借这架望远镜,科学家第一次观测到蟹状星云的偏振辐射。RT-31也用于太阳观测,获得了太阳3厘米波段的射电图。

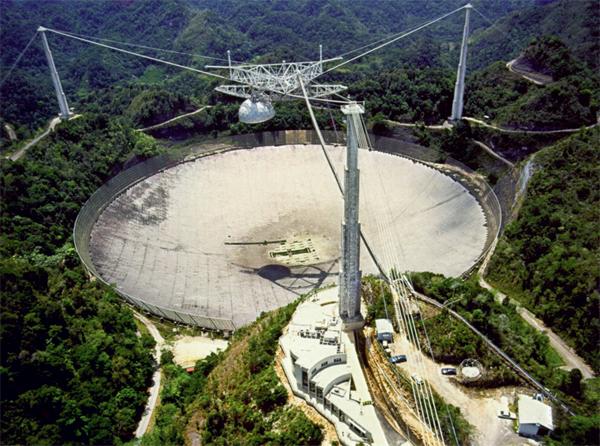

1963年,在波多黎各的阿雷西博天文台,一架口径305米的射电望远镜落成。在后来的53年中,这架望远镜一直是世界上最大的单口径射电望远镜。

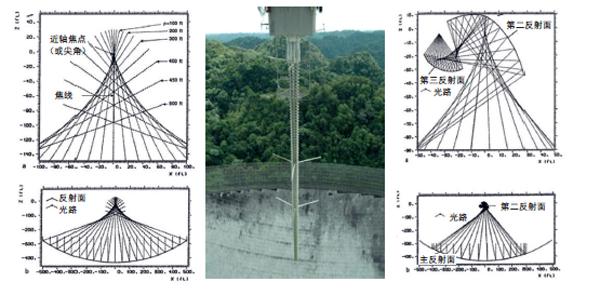

前文提到的望远镜,其反射面都是抛物面的,因为使用抛物面作为反射面才能把入射的平行光汇聚到一个焦点上。但是,正如前文所说的,为了增大观测范围,望远镜需要调节馈源的位置。而一旦馈源偏离抛物面的焦点,望远镜的观测效率就会下降,还会有一定的误差(光学上表述为“像差” ;射电天文表述为“波束形状改变” )。为了避免在改变馈源位置以观测其他天区时带来的这些负面效应,阿雷西博望远镜的反射面使用的是球面。然而,球面并不能将平行光汇聚到一点,而是汇聚到一条线上,所以阿雷西博望远镜最初使用的是一根棒状的馈源。后来又增加了2个小反射面,对球面汇聚的光线进行修正,使其能汇聚到一点,从而能使用常用的馈源。

美国阿雷西博305 米口径射电望远镜所在位置原本是一个天然喀斯特洼地。

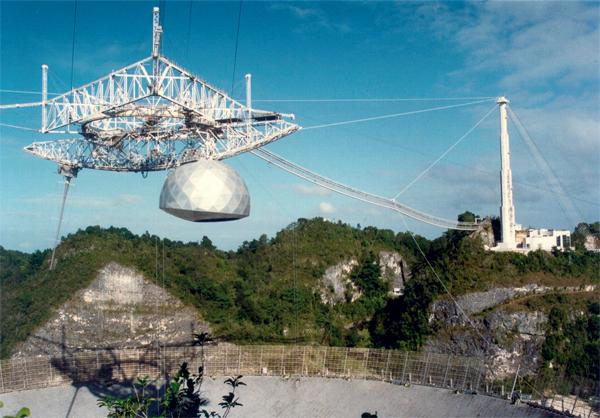

阿雷西博望远镜的馈源平台:最顶上的三角平台固定不动;下面弧形平台可以在水平面转动;馈源可以沿着弧形平台的弧边移动。

阿雷西博望远镜的馈源被安装在一个馈源平台上,整个平台重达900吨,由3组钢缆悬挂在离反射面大约150米的上空。2020年8月11日,受到飓风“以赛亚”的影响,悬挂馈源平台的其中一组钢缆中的一根辅助钢缆断裂并砸毁了部分面板。没等科学家争取到经费去修复望远镜,2020年11月6日,同组钢缆中的主钢缆断裂。主钢缆的断裂让维修工作变得十分危险,2020年11月19日,美国国家科学基金会正式宣布关闭阿雷西博望远镜,并计划将其拆除。然而,还没等到人类动手,2020年12月1日,原本损坏的那一组钢缆彻底断裂,900吨重的馈源平台砸落到反射面上,阿雷西博望远镜以这种悲壮的方式,正式向人们告别。

阿雷西博望远镜的科学目标主要有3个:一是观测地球电离层的雷达回波以研究电离層;二是使用雷达对太阳系内部分行星、小行星和近地天体进行研究;三是观测遥远天体发出的射电辐射。1964年,阿雷西博望远镜通过雷达观测,首次测量得到水星自转周期为58.8天。1974年,它向武仙座球状星团发送了著名的“阿雷西博信息”。1975年,赫尔斯和泰勒使用阿雷西博望远镜发现第一个脉冲星双星系统。随后,他们对这个脉冲星双星系统进行持续观测,间接验证了引力波理论,因此获得了1993年的诺贝尔物理学奖。1982年,阿雷西博望远镜发现了第一颗毫秒脉冲星;1989年,使用雷达首次对小行星进行成像观测;1990年,发现脉冲星B1257+12,并在后来发现至少有3颗行星围绕这颗脉冲星公转。这是人们最先发现的3颗系外行星。

球面将平行光汇聚到一条线上(左),需要使用棒状的馈源接收(中)。后来设计出2 个反射面,将光线汇聚到一个焦点上(右)。

在阿雷西博望远镜57年的生涯中,它在射电天文观测上可谓硕果累累。

亚美尼亚奥尔果夫天文台赫鲁尼镜面射电望远镜

在阿雷西博望远镜之后,人们建造固定式望远镜的脚步并未停止。1975年,苏联科学院院士赫鲁尼开始在亚美尼亚的奥尔果夫天文台建造一台射电光学望远镜(ROT)。这架神奇的望远镜,其射电反射面为一个直径54米的半球面,固定在地面,不过有效口径只有32米。反射面上铺设的高精度金属板,使得该望远镜能够观测短至1毫米波长的电磁波。一根巨型棒状支架被支撑在射电反射面上,棒状支架的一头是射电望远镜的二次反射面和馈源,另一头则是一架口径2.4米的光学望远镜。这个巧妙的设计使得赫鲁尼望远镜可以同时观测天体的射电和光学辐射。鉴于这台望远镜的特点及设计者的姓名,这台望远镜被称为“赫鲁尼镜面射电望远镜”。

人们站在赫鲁尼射电望远镜反射面边缘参观这台望远镜。射电反射面中间是棒状支架,支架上半部是光学望远镜,下半部是射电望远镜二次反射面和馈源,棒状支架可以围绕其中间运动。

人们站在赫鲁尼射电望远镜反射面边缘参观这台望远镜。射电反射面中间是棒状支架,支架上半部是光学望远镜,下半部是射电望远镜二次反射面和馈源,棒状支架可以围绕其中间运动。

赫鲁尼镜面射电望远镜的命运多舛。它历时10年,到1985年才建成,在那个动荡的年月仅运行了几年,在1990年便停止运行。直至1995年,望远镜才重新启用。2012年,棒状支架部分无法运动,望远镜再次停止运行。和许多苏联大型天文望远镜一样,赫鲁尼镜面射电望远镜并没有取得多少天文观测成果。

读史明智,鉴往知来。焦德雷班克天文台218英尺望远镜反射面是用杆子支撑在地面之上的。之后的几个固定式望远镜开始利用天然洼地。而到了巨型的阿雷西博望远镜和FAST望远镜,人们则利用天然喀斯特洼地。218英尺望远镜发现馈源偏离焦点仍可以观测,以此扩大望远镜可观测天区。阿雷西博望远镜则将反射面做成球面,使得在观测不同天区时望远镜效率不会有明显变化。FAST望远镜创新性地提出可动反射面,可将用到的反射面区域变为抛物面,相较阿雷西博望远镜进一步解决了球面反射镜聚焦的问题。也许,今后的天文学家也会在FAST望远镜的启发下创新思维,制造出口径更大的固定式射电望远镜,且让我们拭目以待。

辟谣

1. 关于阿雷西博望远镜的口径,在国内的网络上有一个流行广泛的谣言,说阿雷西博望远镜在20世纪70年代升级改造过,将望远镜口径从305米扩大到了350米。甚至还有人杜撰出其在20世纪80年代又升级一次,将口径扩大到366米。这些都是谣言。阿雷西博望远镜虽然升级改造过,但是并没有扩大口径,其口径一直是305米。

2. 阿雷西博望遠镜深度大约为500英尺,即大约150米。有的中文资料应该是翻译出现误差,将望远镜的深度说成500米。