日粮中添加天然色素对优质肉鸡皮肤颜色的影响

2021-03-22王钱保赵振华黎寿丰黄华云李春苗黄正洋

王钱保,赵振华,黎寿丰,黄华云,李春苗,黄正洋

(中国农业科学院家禽研究所,江苏 扬州 225003)

近年来,冰鲜鸡市场不仅对于未分割的整鸡需求量日渐加大,而且分割后的鸡翅、鸡胸、鸡脚等部位由于满足了不同特色料理模式的需求,同样深受市场青睐。皮肤颜色作为衡量冰鲜鸡肉整体感官的一项重要指标极大地影响着消费者的需求。国内大多地区对冰鲜鸡各部位皮肤颜色要求达到罗氏比色扇RYCF值6级左右,出口的要求8级左右。据研究,皮肤着色很大程度上取决于饲料中特定色素的含量与有效性,配方不同以及霉变程度不一的饲料对鸡皮肤颜色的影响也不尽相同[1, 2]。随着国内家禽养殖规模化和密集化不断加剧,营养不一、来源不明的料源使家禽摄入的叶黄素和类胡萝卜素等色素量大大减少,导致家禽皮肤黄度值下降。

为满足消费者对鸡肉产品色泽的偏好,日粮中添加人工色素对优质肉鸡皮肤颜色的影响已多有报道[3, 4],但不同色素复合搭配饲喂效果的研究较少。本试验在日粮中添加不同种类和剂量的天然色素饲喂优质肉鸡苏禽3号,对其不同部位的皮肤进行相关黄度指标的测定,以期为市场提供受消费者青睐的优质肉鸡。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验材料选用中国农业科学院家禽研究所培育的8周龄体况良好、体重接近的苏禽3号黄羽肉鸡母鸡。该鸡种具有体型紧凑、生长性能优良、胴体美观、抗逆性强的特点。试验选用调控皮肤颜色的添加剂分别为叶黄素(有效成分叶黄素含量为10%)、来立红(有效成分斑蝥黄含量为10%)、金玉黄20(有效成分叶黄素含量为2%)和九州红100(有效成分斑蝥黄含量为10%)。四种添加剂均购自广州立达尔生物科技股份有限公司。

1.2 试验方法

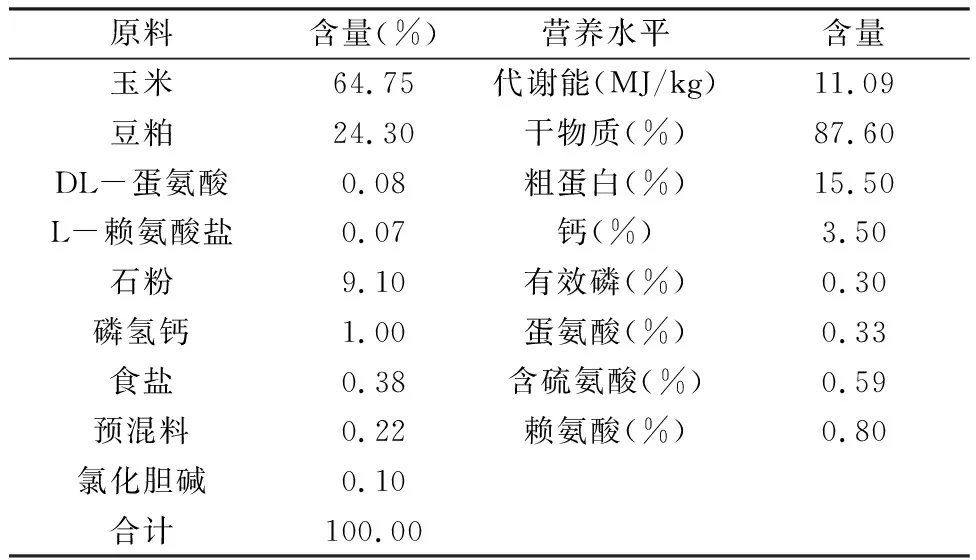

试验选取母鸡240只,随机分成3组(每组设8个重复,每个重复10只)。Ⅰ组为空白对照组,饲喂不添加天然色素的基础日粮;试验组Ⅱ,在基础日粮基础上添加叶黄素(40 mg/kg)和来立红(20 mg/kg),饲料中叶黄素和斑蝥黄有效成分含量分别为4 mg/kg和2 mg/kg;试验组Ⅲ,在基础日粮基础上添加金玉黄20(500 mg/kg)和九州红100(20 mg/kg),饲料中叶黄素和斑蝥黄有效成分含量分别为10 mg/kg和2 mg/kg。基础饲粮组成及营养水平见表1。

表1基础饲粮组成及营养水平

试验分适应期和试验期,其中适应期1周,试验期6周。3组母鸡均在同一条件下全程单笼饲养,统一执行优质肉鸡一般免疫程序,全期自由采食饮水。分别于第2、4、6周从3组中分别随机抽取24只进行宰杀,利用罗氏比色扇测定肉鸡各部位(上背部、下背部、前胸、腹部、腹脂、颈部和胫部)颜色,用RYCF值表示,并用CR-10型色差仪进行皮肤黄度b*值的测定。各测定部位见图1。

图1 苏禽3号黄羽肉鸡皮肤不同测定部位

1.3 数据处理与分析

试验数据组间差异采用SPSS 15.0软件中的one-way ANOVA进行方差分析,采用LSD法进行多重比较,以平均值±标准差表示,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

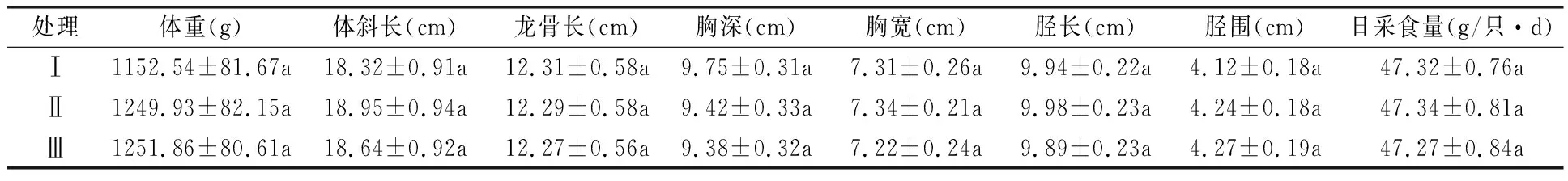

2.1 适应期苏禽3号黄羽肉鸡各处理组生产性能

由表2可知,各处理组鸡体重及体尺指标间差异不显著(P>0.05),可用于后期测定皮肤颜色等级。

表2 适应期苏禽3号黄羽肉鸡生产性能比较

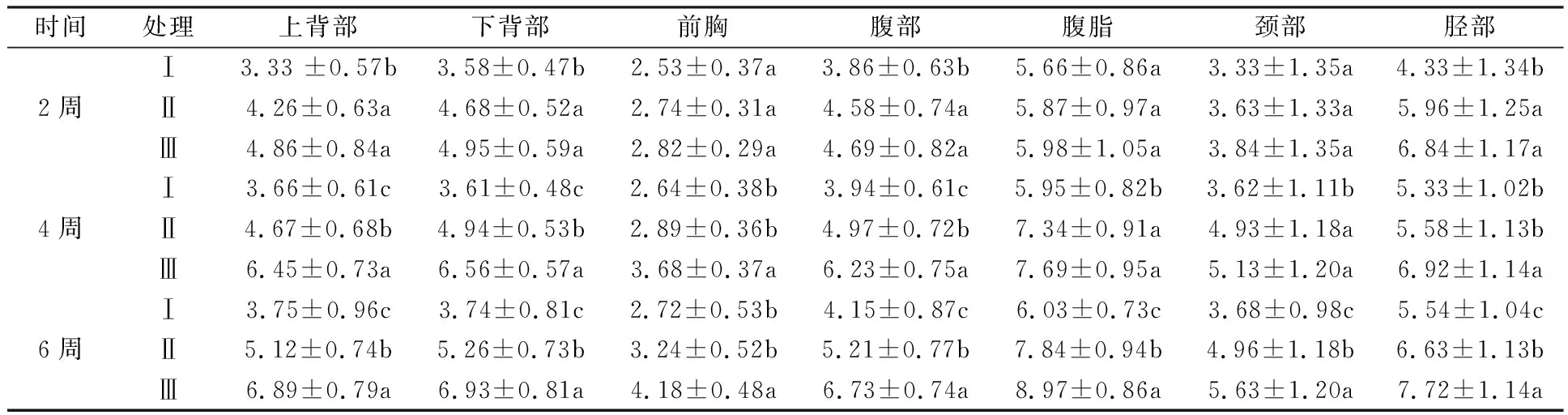

2.2 添加天然色素对苏禽3号黄羽肉鸡不同部位皮肤RYCF值的影响

由表3可知,2周时,试验组Ⅱ和Ⅲ苏禽3号黄羽肉鸡的上背部、下背部、腹部和胫部皮肤RYCF值均显著高于对照组I(P<0.05),两组之间无显著差异(P>0.05);3组的前胸、腹脂和颈部之间无显著差异(P>0.05)。4周时,试验组Ⅲ全部部位的RYCF值均显著高于对照组Ⅰ(P<0.05);试验组Ⅱ的前胸和胫部RYCF值与对照组Ⅰ之间无显著差异(P>0.05);试验组Ⅲ的上背部、下背部、前胸、腹部及胫部的RYCF值显著高于试验组Ⅱ(P<0.05)。6周时,除了前胸,试验组Ⅱ和Ⅲ各部位皮肤RYCF值均显著高于对照组Ⅰ(P<0.05)。总的来说,2~6周试验组皮肤RYCF值呈现逐渐增加的趋势,其中2~4周颜色等级增幅较大,4~6周增幅逐渐减缓。6周两试验组各部位RYCF值比对照组提升效果明显。

表3 苏禽3号黄羽肉鸡2~6周不同部位皮肤RYCF值

2.3 添加天然色素对苏禽3号黄羽肉鸡不同部位皮肤黄度b*值的影响

由表4可知,2周后,试验组Ⅱ和Ⅲ苏禽3号黄羽肉鸡的上背部、下背部、腹部、腹脂、颈部及胫部皮肤黄度b*值均显著高于对照组I(P<0.05);试验组Ⅲ的上背部、下背部、颈部及胫部黄度b*值与试验组Ⅱ之间无显著差异(P>0.05);3组的前胸黄度b*值之间无显著差异(P>0.05)。4周时,试验组Ⅱ和Ⅲ的各部位黄度b*值显著高于对照组Ⅰ(P<0.05);试验组Ⅱ和Ⅲ的前胸黄度b*值无显著差异(P>0.05)。6周时,试验组Ⅱ和Ⅲ各部位皮肤黄度b*值均显著高于对照组Ⅰ(P<0.05),且试验组Ⅱ和Ⅲ各部位皮肤黄度b*值之间差异显著(P<0.05)。两试验组随着时间的推移,相较对照组黄度b*值差值逐渐加大,黄度b*值的增幅4周时达到最大,4周后增幅逐渐减缓;第6周时,两试验组各部位皮肤黄度b*值比对照组提升效果明显。

表4 苏禽3号黄羽肉鸡2~6周不同部位皮肤黄度b*值

3 讨论与结论

不同品种、不同部位的皮肤沉积叶黄素能力存在遗传和生理上的差异[5]。程忠刚等[6]研究指出,鸡体皮肤的着色能力与日粮中添加叶黄素中黄体素的颜色深浅以及相对应的色素量有显著相关性。冯娟等[7]研究得出,在日粮中添加不同剂量的叶黄素能够显著提高良凤花鸡皮肤及脂肪着色水平,其脚胫、腹部表皮、背部表皮、胸部表皮、腹部脂肪黄色值均有不同程度的提升。本试验中,通过在日粮中添加天然色素饲喂苏禽3号黄羽肉鸡后,能提高其上背部、下背部、腹部及颈部等部位的皮肤RYCF值,与冯娟等的结果基本一致。前期前胸RYCF值无显著变化,说明色素在鸡体内的沉积有一定的部位选择性,同时着色所需色素的沉积时间也不尽相同。不同试验组黄度b*值有不同程度的提升,因此选择适宜的色素搭配至关重要。

一般来说,饲料本身的类胡萝卜素和叶黄素或添加的外源性色素经鸡体消化吸收后,一部分直接沉积于胴体各部位皮肤中,一部分则经过机体多重极其复杂的生物学反应后再沉积于皮肤中,由皮肤表层进行色素沉积,使之呈现出人们偏好的黄度[8]。色素沉积于皮肤需要一个过程,镡龙[9]试验表明,类胡萝卜素需要3个星期左右就能在皮肤中沉积并稳定下来。本试验中随着日龄的增加,试验组与对照组的差异越来越明显,表明皮肤着色有一个累积过程,随着时间的增加,着色效果越明显。

黎鸿彬[10]在研究不同色素来源、配比及使用时间对黄羽肉鸡着色效果的影响中发现,皮大麦-高粱型日粮中使用色素21 d的着色效果优于使用 15 d的着色效果。本试验中,随着饲喂周期的延长,RYCF值和黄度b*值逐渐增加,0~4周增幅达到最大,4~6周皮肤颜色等级继续增加,但增幅逐渐减缓,表明鸡体内摄入的色素在0~4周内被皮肤各部位吸收并稳定沉积,随后逐渐降低直至达到饱和状态。何青芬等[11]利用斑蝥黄分别与阿朴酯、叶黄素复配对54周龄海兰褐蛋鸡进行饲喂后得出此法可显著提高鲜蛋、煎蛋、煮蛋的蛋黄RCF值、红度和黄度值,2个色素组蛋黄RCF值 4~10 d逐渐上升然后保持稳定,色素在蛋黄中的着色在10 d或15 d达到最大值。本试验与上述着色沉积时间略有不同,推测原因可能是相比于蛋黄,皮肤着色的沉积过程更为复杂[12, 13]。受各部位皮肤固有的本源色泽和相应的遗传机理综合调控,不同部位皮肤黄度出现时间差异,具体的分子遗传机理需进一步进行相关验证与探索。

本试验表明日粮中添加外源性色素可显著提升苏禽3号黄羽肉鸡各部位皮肤黄度值,随着饲喂周期的增加,皮肤黄度值加深。因此可根据市场对优质肉鸡皮肤各部位颜色的不同需求,合理搭配不同色素组合并选择最佳饲喂周期进行皮肤的精准着色。