网络化进程中的苏州市轨道交通客流特征分析与启示

2021-03-19李娟肖林蔡润林

李娟,肖林,蔡润林

1.苏州市轨道交通集团有限公司,2.中国城市规划设计研究院上海分院

0 引 言

客流特征是反映轨道交通运营服务水平以及轨道对居民出行需求服务和城市空间支撑的重要指标[1]。苏州市轨道交通自2012年4月28日开通试运营到如今形成由4条线路组成的十字放射骨架,客流特征发生了重大变化。本文以2012-2020年苏州市及国内主要城市轨道交通客流数据为基础,探讨轨道交通客流特征的发展规律,总结苏州轨道线网客流特征,为后续苏州市轨道交通线网规划建设管理、客流预测以及衔接配套等提供参考和依据。

1 苏州轨道交通发展历程

1.1 城市概况

苏州市是长三角重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至2019年末,全市地区生产总值为19 236元,常住人口达1 075万人,其中市区常住人口为558万人,已迈入巨大城市行列。伴随着城市功能的拓展,太湖新城、高铁新城、生态科技城等新中心地区发展迅速,基本形成东园、西区、南吴中、北相城、中古城组成的“一环加十字”的城市空间结构[2]。

1.2 轨道建设运营发展情况

截至2020年底,苏州市已开通运营4条地铁线路,运营总里程约166公里,共经历了3个发展阶段:

(1)单线运营阶段(2012-2013年):1号线开通运营,全长25.7公里,设站24座,是贯穿苏州东西主轴的线路,串联姑苏古城、高新区、工业园区的就业岗位集聚地区;

(2)十字运营阶段(2014-2016年):1号线、2号线构成“十字”骨架,运营里程67.7公里,共58座车站,其中换乘站1座;

(3)网络化运营阶段(2017-2020年):2017年4号线及支线开通运营,串联相城、姑苏、吴中、吴江各大板块中心,进一步强化南北轴;2019年3号线开通运营,形成十字放射的轨道网络,线网里程达166公里,实现中心城区与外围组团的快速联系,支撑城市空间拓展。

2 苏州轨道客流特征与国内各大城市对比分析

2.1 客流负荷强度

(1) 国内各大城市轨道线网运营总体概况

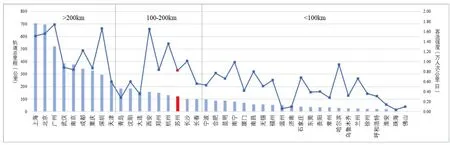

从国内各大城市统计数据来看,线网规模>200公里的城市客流负荷强度在0.8-1.8万人次/(公里·日)之间,线网规模在100-200公里的城市在0.6-1.5万人次/(公里·日)之间,线网规模在100公里以下的客流负荷强度多在0.6-1.0万人次/(公里·日)之间[3]。在同等线网规模下受城市线网布局、城市空间形态、出行需求特征、交通运行状况等因素影响,导致不同城市客流负荷强度存在较大差异[4]。其中苏州市线网规模在100-200公里区间内,客流负荷强度与同等线网规模城市相比处于中等水平。

图1 苏州市轨道交通运营发展阶段(作者自绘)

图2 国内已运营轨道城市线网规模与客流负荷强度

图3 苏州市与国内主要城市轨道交通线网规模与客流负荷强度变化关系

(2)客流负荷强度与线网规模呈正相关,增长边际效应递减

客流负荷强度随线网规模扩张逐步增长,而后达到较稳定的状态,总体呈正相关关系。在轨道网高速建设时期(国内大部分城市),运营规模较小,吸引稳定的客流需要培育期,线网客流负荷强度波动较大,随着轨道成网,客流负荷强度随规模逐步提升;在达到一定线网规模后(如北京、上海),客流增长的边际效应递减,线网客流负荷强度趋于稳定。

其中,苏州市历年客流负荷强度均匀分布在趋势线两侧,客流负荷强度从2012年的0.42万人次/(公里·日)上升至2019年的0.82万人次/(公里·日),符合全国中心城市轨道交通网络发展的一般规律。在现阶段苏州市轨道客流负荷强度与线网规模仍呈明显正相关性,网络化运营效应显现,线网里程增长所带来客流量上升的边际效应仍处于递增阶段,预计客流负荷强度仍有较大增长空间。

(3) 客流负荷强度相较于运营规模增长具有滞后性

我国社会经济快速发展的同时,人民生活水平也在不断地提升,但我国国民收入差距悬殊的现实问题也愈发严重。为了充分协调区域性经济发展导致的不利影响,充分缓和社会矛盾,并积极解决社会经济资源不合理分配的现状,我国必须要积极优化国民收入的结构与水平,对于处在贫困地区的人民要在政策上,经济上给予一定的扶持,并且鼓励贫困地区的人们利用自身优势以及环境优势等发展当地经济,促进我国社会经济与人民整体生活水平稳步提升。

从国内各大城市客流强度与线网规模关系来看,在开通新线路时,当年轨道交通运营里程数增加,由于新开线路客流处于培育期,客流负荷强度往往有所下降,在新开线路客流逐步稳定后便会快速恢复并高于之前水平。

图5中可以看到,苏州历年客流负荷强度随着线网里程的增长具有较为明显的滞后性,在2013、2017、2019年由于2号线、4号线及支线、3号线的开通后,线网客流负荷强度有着明显下降,但在后续年份快速回升并保持持续增长(其中2020年受疫情影响降幅较大,疫情控制后新线日客流量增长迅速)。

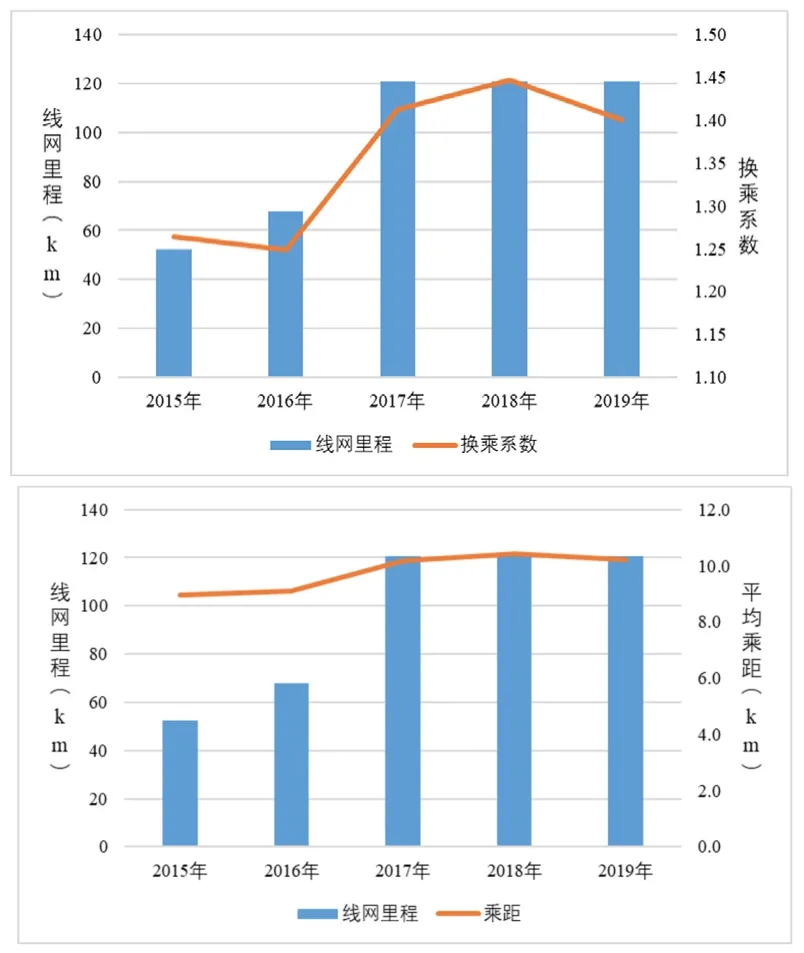

2.2 换乘系数

苏州与杭州、大连、深圳、成都、武汉等在同等城市线网规模时的换乘系数处于同一区间(1.2-1.4),且略高于杭州及大连[5],伴随着苏州市轨道交通的进一步网络化和换乘站数量的增加,轨道客流吸引力和服务范围继续提升,换乘系数也将进一步增长,轨道交通将在市民出行活动中发挥愈加重要的作用。

3 苏州市轨道交通客流特征分析

3.1 网络运营特征

客运量方面,自2012年1号线开通运营以来,苏州轨道交通线网客流不断增长,呈现良好增长态势,尤其在2号线和4号线开通运营前后,客流增幅明显,2019年日均客运量达到99.1万人次,客流负荷强度为0.82万人次/(公里·日)。年末3号线接入轨道交通网络后受新冠病毒肺炎疫情影响,线网客运量大幅下降,直到下半年国内疫情基本得到控制,居民生活出行有序恢复,苏州轨道交通客运总量迅速回升。其中,1、2、4号线均处于客流稳定增长期,日均客运量维持在30万人次左右,3号线在疫情影响减弱后客流迅速增长,增速明显高于早期2号线、4号线开通初期客流增速,表明新线路客流培育期越来越短。

图4 线网客流负荷强度较线网规模增长具有滞后性

图5 苏州市历年客流负荷强度与线网里程增长情况

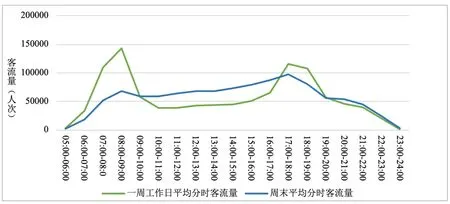

时空分布上,以2020年10月某连续一周为例,工作日客流波动呈现明显双峰特征,早晚高峰时段分别为7:00—9:00和17:00—19:00,早晚高峰小时系数分别为13.5%、10.9%。周末客流特征则呈现单峰形态,高峰小时系数为9.2%,时空分布较为均衡,平峰时段周末客流量要高于工作日。从全日客流总量来看,与国内主要城市不同的是,工作日和周末全网客流量基本持平,表明苏州轨道交通即便在休息日也有较大的吸引力。

换乘系数方面,苏州轨道在双线、四线两个阶段的换乘系数分别为1.25、1.40,增长较为显著,线路间的网络化效应发挥明显。平均乘距方面,目前线路布局集中于城区范围内,线网平均乘距维持在相对稳定的水平(9.0-10.0公里)。

3.2 线路客流特征

1号线是苏州最为繁忙的一条线路,日均客流量在32万人次左右,客流负荷强度达到1.24万人次/(公里·日),断面客流分布呈纺锤形,高峰小时单向最大断面(乐桥-临顿路)客流量为1.7万人次/小时,考虑到1号线为4B编组,客流量已达到较高水平;沿线人口岗位集聚度较高,断面客流分布较为均衡(不均衡系数为1.76),方向不均衡系数为2.47,姑苏至园区通勤客流较大,潮汐特征较为明显。

表 1 苏州市与国内城市在同等线网规模下换乘系数对比

图7 苏州轨道交通工作日、周末全网客流时间分布

图6 2012-2020年各线路每月日均客运量增长情况

2号线日均客运量约28万人次,早高峰时段北向南方向断面客流分布呈波浪形,高客流断面集中于吴中-园区段,南向北方向断面客流则呈鱼肚形,高客流断面集中于吴中区段,断面不均衡性较为明显(不均衡系数为2.3)。

3号线现阶段处于客流培育期,日均客运量约16万人次。早高峰断面客流分布上西向东方向西段(新区站-东方之门)要明显高于东段(东方之门-唯亭),高客流断面则主要集中在吴中区-园区段。

图8 苏州市2015-2019年换乘系数、平均乘距变化情况

图9 苏州市各线路早高峰断面客流分布

3.3 站点客流特征

通过对2013-2020年同月份某工作日早高峰时段站点进、出站客流的变化情况分析,随着线网规模提升各站点进出站客流增长明显。其中,1号线2020年进站量较2013年增长了92%;2号线在其南北两端延伸线开通后进出站量增长迅速,随着吴中尹山湖、园区月亮湾的建设开发,进出站客流量较其他区段增长更为明显;4号线及其支线进出站客流量的增长则主要集中于姑苏段、相城元和段以及吴江松陵段。

从早高峰进出站客流的分布情况来看,出站量主要集中于姑苏、园区CWD、园区月亮湾、新区狮山、吴中太湖新城、苏州北站等板块,岗位集聚度较高,进站量主要集中于姑苏、吴中木渎和尹山湖、吴江松陵、相城元和等板块,轨道沿线居住片区较多。

分线路来看,1号线进出站总量占到全网的35%,进站主要集中于新区段、姑苏西段,出站主要集中于园区段,线路沿线早高峰时段出站量与进站量之比为1.7,表明该线路沿线岗位集聚度较高,为主要的通勤目的地,其中位于园区的星海广场站高峰小时出站量超过了7 000人次。2号线早高峰时段进站量主要集中于吴中区内的大型居住板块,其中石湖东路站、尹山湖站、独墅湖南站进站量均超过2 000人次,出站量则主要集中于园区月亮湾站、松涛街站等办公集聚区以及交通枢纽苏州站,高峰小时出站量均在4 000人次以上;4号线及其支线进站量集中于相城、吴中,出站量则集中于姑苏-吴中交界段;3号线开通最晚,尚处于客流培育期,进、出站量相差较大的站主要集中于新区、园区段,是主要的通勤目的地。进、出站量差异明显时,对城市交通管理和接驳设施有着较大差异,早高峰进站量明显高于出站量的车站,需要加强公交接驳以及非机动车停放设施的供给,出站量较高的车站作为主要的通勤目的地,办公地点相对集中,需加强慢行设施的衔接等[6,7]。

4 对轨道线网规划建设与管理的启示

图10 早高峰时段轨道站点进出站客流分布图

本文通过对国内各大城市历年客流特征的分析和苏州市与国内各大城市的对比,总结了国内轨道客流特征的变化规律并对苏州市所处阶段和客流水平进行了研判。从“面-线-点”三个层面对苏州市现状轨道交通客流特征和变化情况进行了分析,对苏州轨道线网规划建设与管理主要有以下几点启示:

(1)苏州市轨道交通目前已进入实质性网络化运营阶段,轨道客流特征变化符合国内城市的一般成长规律,客流强度与换乘系数存在较大的增长空间,在后续线网的规划建设进程中应注重与城市空间和需求的匹配度,加强对重点地区的覆盖,强调与其他公共交通方式的一体化衔接,提升公共交通吸引力,保证轨道客流效益。

(2)线网规划时,在客流预测过程中应加强对运营客流基本特征和变化规律进行总结与应用,提高客流预测精度,为线网规划提供可靠的定量参考依据。

(3)轨道网络化下换乘站的数量和换乘系数均将显著增长,换乘效率将成为影响线网服务水平的重要因素,在规划建设过程中应注重提升轨道换乘枢纽与城市功能中心的耦合度,尽量实现线路间的无缝衔接,缩短换乘距离。

(4)运营组织方面,应紧密结合断面客流的时空分布,制定运营方案并作出及时、有效地调整,提升线路运营组织效率和客流效益。

(5)不同性质、不同区位的车站在早晚高峰时段进、出站量差异明显,在衔接设施配套等方面要进行差异化配置,提供与需求特征相匹配的轨道衔接服务。

5 结 语

苏州市轨道交通正处于快速网络化的进程中,随着线网的进一步完善,轨道交通将在城市交通体系中承担更为重要的作用。因此,持续跟踪分析苏州市轨道交通客流基本特征和发展规律,可为后续的轨道线网规划建设以及运营组织工作提供重要的参考依据,对于促进苏州市的绿色交通发展,提升公共交通吸引力,为居民提供良好的出行服务具有重要意义,同时也可为国内其他处于轨道交通快速建设时期的城市提供借鉴。