场域视角下的创新孵化空间构建机制*

——中国网络作家村的案例解析

2021-03-19张京祥何鹤鸣施德浩JIANGYangZHANGJingxiangHEHemingSHIDehao

蒋 阳 张京祥 何鹤鸣 施德浩 JIANG Yang, ZHANG Jingxiang, HE Heming, SHI Dehao

0 引言

经济的高质量转型和可持续发展离不开创新[1]。长期以来创新都被视为一个精英化的概念,是小部分人的专利,但知识社会的来临大大降低了创新的门槛,使之成为了每个人都能参与的活动[2]。在知识全民化、创新大众化浪潮的助推下,成千上万人成为了创新的主角。移动互联网的到来更是扩大了知识传播和信息收发的面宽,让直播电商、景观生产[3]和小视频营销等新经济模式成为城市发展的新选项[4]。新的创新模式不仅创造了全新的经济发展模式,带来了社会组织的变革与转型,更催生了不同于以往的空间形态。

创新在地理空间中集聚已是共识,集合着高强度创新活动和高浓度创新要素的创新空间成为经济发展的核心场所。作为促发创新活动的专门空间,创新孵化空间应运而生,以创客空间、众创空间为代表的创新孵化空间进入研究视野[5]19。海量的创新需求与创新活动的不充分、不确定之间的矛盾,决定了这类空间在创新体系中起到重要作用。孵化空间能够影响创新在初始阶段的存活,进而决定创新是否能成为社会生产的促进因素。当前对创新孵化空间的研究多从系统的角度切入,聚焦于定义的内涵和外延[6],组织模式和参与主体[7],以及创业者的创业行为动机[8]。而创新孵化空间作为创新人群和资本确立投资关系的地方[9]34,具有关系密集、资本密集的特点,不仅是创新的诞生地,更是各类创新主体进行资本交换的场所。总体而言,目前对创新孵化空间的研究仍较少考虑主体间资本交换的逻辑与动力。本文聚焦网络文学这一新型经济形态,引入布迪厄的社会实践理论,以地处杭州滨江高新区白马湖畔的中国网络作家村作为实证对象,对其中主体间的资本交换关系与交换行为进行剖析,揭示网络作家村空间场域的形成和运行机制,以期为城市吸引创新人群、实现创新经济要素在地方空间中的锚定提供参考。

1 理论基础与分析框架

1.1 场域、资本与惯习

马克思主义社会学者皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)将人类学研究方法引入对日常生活的研究中,创建了一套社会实践理论。这一理论体系首先围绕“场域”(field)概念展开。布迪厄认为场域是社会个体进行社会实践的场所,但这一“场所”并非实体化的物理空间,而是基于个体间社会关系的场所概念,可以认为场域中的内容就是各类行动者之间客观存在着的相互关系。用布迪厄的话说,场域是“由不同的位置之间的客观关系构成的一个网络,或一个构型”,其本质上是一个关系场[10]351。资本(captial)与场域紧密相连,关系场中行动者拥有的资本决定了其所处的位置,而位置的变化又可以改变占有的资本,两者在相互影响下不断变化,正是社会个体为占有资本而进行的无休止斗争推动了场域的发展。布迪厄创造性地发展了马克思和韦伯的资本理论[11]59,将资本分为经济资本、社会资本、文化资本和象征资本(符号资本),指出场域便是各类资本相互竞争、比较和转换的场所。

与此同时,为了把场域作为一个克服个体与整体、主体与客体、经验主义与理性主义等二元对立的理论工具,布迪厄提出了“惯习”(habitus)概念。惯习被解释为行动者的“持久的、可转移的禀性系统”[10]19,类似而又区别于日常所说的“习惯”。它既包含了“习惯”中重复性、经验性的那一部分意思,又表达了行为习惯可被后天改变的属性,即行动者的惯习一直在变化中被重塑。代表客观性的场域与代表主观性的惯习同时干预个体的实践活动,又在变化中相互构建。总的来说,场域可以理解为不同行动者凭借各自的资本和惯习,依据一定的规则而进行的一系列斗争的网络空间结构。

1.2 场域理论与创新孵化空间建构

1.2.1 创新场域

场域理论视角下的空间研究大致可分为两类:一类是研究特定空间边界限定的场域,比如旅游地理中的村庄旅游场域[12],特定地域空间中的历史关系场域[13]和创意城市空间场域[14];另一类是研究以关系边界限定的场域,即某类场域本身的内容与意义,比较典型的有旅游中的地方场域[15]和创新、创意活动的场域等。创意场域(creative field)由艾伦·斯科特提出,这个概念从城市和区域尺度研究了创意领域中公司、个人和专业化部门等机构之间的关系网络,并强调创新情景、学习型区域、区域创新系统等制度氛围对创新要素集聚的重要性[16]。我国学者则更具体地将场域理论与创新行为结合,不仅研究了创新创业过程[17],还提出创新场域(innovation field)概念,解构了创新场域的三重要素:创新资本、创新规则和创新惯习,认为知识、信息和智力已经独立地成为当今最重要的创新资本[18]。场域理论以主体间关系为基本视角,与创新的网络性不谋而合,在被运用的过程中演绎出了全新的创新场域。

1.2.2 创新孵化空间场域构建的分析框架

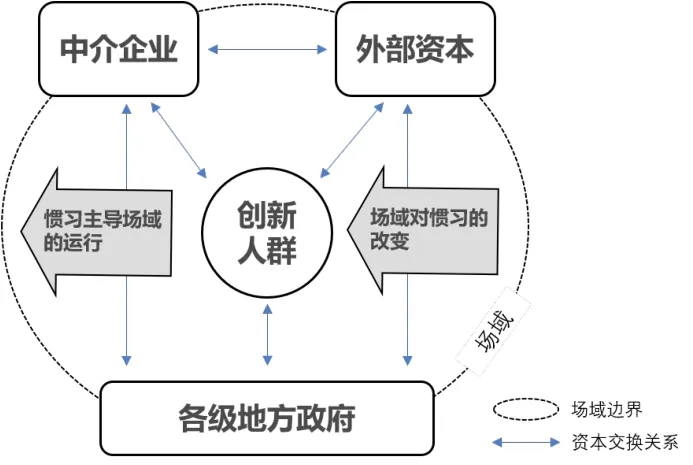

创新是利益导向性强、成本敏感性高的活动,正是基于创新过程风险收益并存的特点,整合创新资源、扶持创业主体并缓冲风险、包容失败的创新孵化空间开始兴起并发展。通过创新孵化空间,创新创业者有机会嵌入由政府、投资者、中介以及其他创业者所构成的创新关系网络中。这一空间本身也成为各类创新主体间关系扭结的场所,因此可以被视为一个场域。孵化创新的核心功能构成决定了创新人群作为创新的生产者在这一关系网络中将位于中心位置,享受着其他主体所供给的创业服务。而在背后驱动这些服务的是风险资本与创业者之间构建起来的投资关系[9]34,投资资本看中了创业者的想法并对其提供支持。这一投资关系的确立,表明在创新孵化空间中存在着经济资本和文化资本相互转化的途径,甚至可以认为文化资本主导着这一类场域的运行,因为好的创新想法往往能吸引更多的投资。与此同时,创新人群作为创新孵化空间的服务对象,其惯习相对于空间中其他主体来说具有更大的能量,某种程度上主导着空间的运行。孵化空间总是试图增加服务、提高优惠,以吸引更多的创新人才入驻。但也要注意到,在嵌入特定的创新关系网络之后,原有人群的行为也势必受到一定的规制,在一定程度上改变其原有的惯习。

以众创空间、孵化器为代表的创新孵化空间正快速涌现并发生着日新月异的变化,它们是各类思想和资本密切交织、结合、转换的场所。目前的研究集中于探讨构成要素和组织结构。而从上文的分析来看,对创新孵化空间这类场域,更有必要从参与主体间的关系出发,重点剖析其间的资本交换关系;同时要把创新人群置于中心位置,关注空间场域与他们的行为、惯习的相互作用(见图1)。

2 研究对象与方法

本文选择“中国网络作家村”(以下简称“网络作家村”)作为实证对象。网络作家村位于杭州市滨江高新区白马湖生态创意城中(见图2),是一个具有孵化功能的网络文学创作基地。它成立于2017年12月,由中国作家协会、中国作协网络文学中心、浙江省作家协会、杭州市文联、滨江高新区政府共建,联合杭州网艺文化创意公司共同运营。

位于杭州的中国网络作家村是目前已经出现的网络文学创作基地中成立时间最早且级别最高(中国作家协会授牌)的一个。为了支持网络作家村的发展,浙江省政府、杭州市和滨江高新区政府都给予了大量关注,投入大量资本,相关实践也已经取得积极反响,因此选择杭州中国网络作家村应具有较好的代表性。本文通过半结构化访谈、资料分析等方法来剖析网络作家村场域中各主体的实践以及资本转化过程。通过对杭州滨江区文创办工作人员、网艺文化创意公司的工作人员的访谈,以及对相关文件、新闻报道的收集与分析,详细了解网络作家村成立的背景及近年来的运营情况。通过对入驻网络作家村的6位网络作家的访谈,了解网络作家的生活与工作习惯、网络文学产业的基本运作模式,以及他们在杭州等地的生活情况。

3 网络作家村场域的构建与运行

3.1 经济资本与象征资本的分配

“经济资本”与一般经济学意义的资本相类似,指土地、工厂、劳动和货币等不同的生产要素。“象征资本”则是一种隐蔽的、无形的经济资本形式,表示礼仪活动、声誉和威信的积累。各种资本都可以通过象征化实践被转化为象征资本。这种资本的生产和再分配与国家资本密切相关[10]156,如教育场域中的学术头衔就是典型的由国家命名的象征资本。我国企业化的地方政府多数情况下都以各种资源的配置主导创新空间的生产[19],通过设置资金、政策和土地的优惠[20],以及改善住房体系、塑造高品质公共空间等来促发创新活动的空间集聚。城市便利论(urban amenity)[21]、地方品质论(quality of place)[22]等观点从侧面反映了这一点。同时,地方政府还能对象征资本进行再分配,通过设置代表荣誉的头衔(如深圳授予为经济社会做出重大贡献的专家“鹏城杰出人才”称号),或是成立专门机构和团体,为原子化的个体和初创企业提供具有归属感的集体性社会空间,从而吸引创新要素。地方政府对人才身份和生活方式的包容与认可已经被证明是城市中创意发生的基本前提[23]。

杭州市滨江高新区政府将文化创意产业作为发展重点,发布《关于扶持文化创意产业发展的实施意见》,提出对区内的文创企业提供经济补贴和政策优惠。网络作家村作为重点打造的创新产业载体之一,政府不仅自建载体、租赁物业提供给运营公司使用(见图3),还自掏腰包为签约作家提供3年的住房补贴和版权授权补助,对获奖作家提供20万—100万元的一次性奖励。值得一提的是,即使出资出力,政府也并不干预运营公司的日常活动,赋予企业充分的自主权,只规定需要定期递交运行报告,并在有需要时配合政府输送文化产品、举办大型活动。

政府的经济资本输入并非作家村形成的充分条件,由象征资本赋予而构建的认同更为关键。网络文学在发轫之初就被认为是“文化快餐”,创作群体也一直得不到社会认可,更不提相关的企业和机构。杭州市率先打破这一成见,在2007年成立“杭州市类型文学委员会”,首次以官方组织的形式承认了网络文学创作者的“作家”身份,把他们纳入地方作协。在2014年、2015年又成立了“浙江省网络作家协会”和“杭州市网络作家协会”,还积极接纳了一批有影响力的网络作家任职。这一举措吸引了许多外地网络作家,作家们都觉得来到杭州就“找到了组织”,有了在别处不受认可的“正当职业”。随着网络文学受众的增长和越来越多从业者的聚集,杭州在网络文学圈子的影响力越来越大。2017年中国作家协会在杭州挂牌成立“中国作协网络文学研究院”,浙江省和杭州市政府争取到 “中国网络作家村”的牌子。这被看作是国家层面对网络作家群体的一次“正名”。网络文学的登堂入室加强了网络作家的自我认同,更增加了作家身上的象征资本。如今在网络作家村入驻的作家中已经有32位成为各自省市县的网络作家协会主席,或以网络作家身份进入了政协。

图1 场域视角下的创新孵化空间分析框架Fig.1 Framework of innovation incubation space from the field perspective

图2 网络作家村在杭州的位置Fig.2 The location of the China Internet Writer Village in Hangzhou

图3 网络作家村外景与室内Fig.3 Exterior and interior of the China Internet Writer Village

3.2 社会资本助力文化资本升值

“社会资本”是场域中行动者通过社会网络或团体成员之间的关系而获得的资本,其取决于行动者的社会关系规模和关系中的资本质量和数量,并依靠行动者之间物质和符号的交换来维持。“文化资本”则是布迪厄理论中最重要的概念之一,基于文化在当代资本主义社会中的优先性和决定性意义,布迪厄提出文化资本来反映行动者对某种文化资源的占有,且认为文化资本一定程度上能决定人的社会地位和声誉。

随着知识与信息逐渐成为社会革新与经济生产的原动力,掌握新知识、新思想的知识劳动者受到空前重视。城市文化学者佛罗里达就把掌握着特定的文化资本的全体创意从业者概括为“创意阶层”(creative class)[24]并引发了热烈讨论[25]。创新人群将知识凝练为创意来谋生,好的创意价值自然不言而喻,不仅能够提高原有的生产效率,还可以生产出高附加值的新产品[26]。然而创意的这种潜在价值却往往无法依靠个人力量实现,原因在于创意生产的高成本和不确定性使创意生产者无法承担失败风险。创新孵化空间通过不同生产网络的联结,引入外部资源的支持,使创新活动不至于因为几次失败而完全消逝,为创新人群抵抗失败风险提供了场所。无论是最初的创客空间还是当今的众创空间,都体现了对这一生产性需求的回应。而且,并非创新生产单方面需要资本支持,外部资本也愿意为有潜力、有未来市场的创意及其生产过程买单,无论是创意生产者还是投资企业都希望达到创意价值最大化,以从中获利。在文化经济领域中,资本的增值与再生产正是通过高度专业化、互补的网络连接来实现的[27],这在网络作家村中体现为运营公司利用自身社会资源来助力作家IP(intellectual property)的转化、升值,并以此进行的社会关系再生产。

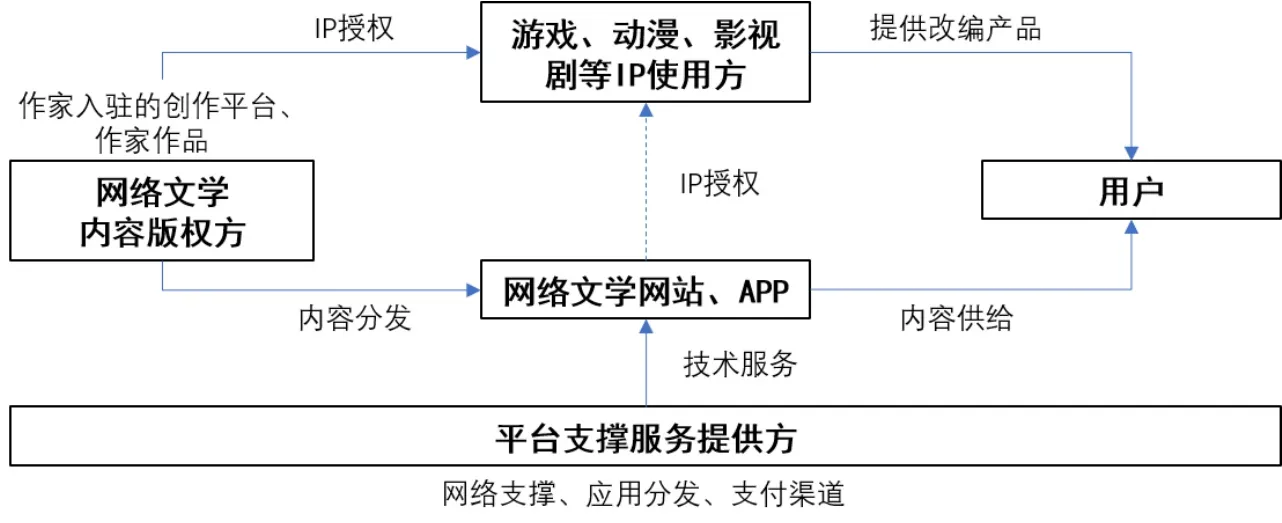

网络文学产业链就是围绕着IP的运营展开的(见图4)。网络文学与传统文学的一大区别在于具有极强的故事性,对故事的衍生和再开发也就非常普遍,比如把文学故事改编成影视、游戏、动漫等产品。成功的改编将使作品大大升值,如网文《何以笙箫默》的版权在同名电视剧播出前仅10余万,播出之后价格立马飙升至7位数。虽然IP开发带来的升值空间巨大,网络文学IP市场却总是供不应求,其开发过程还会存在不彻底、不对口的问题,造成对创意的浪费。这是因为网络作家与影视、动漫等下游的公司的直接交流极少,两方的社会空间鲜有重叠,网络作家来自各行各业,而影视公司的编剧则大多是科班出身。通常情况下,若非自己成立公司,网络作家只能向网站出售自己的文字版权,影视公司也只能自己寻找IP,两者之间几乎没有直接联系的途径。网络作家村的运营企业利用在网络文学领域积累的社会关系和网络作家集聚的优势,搭建起作家和IP使用方之间的桥梁,一方面满足了企业对优质IP的需求,另一方面为作家提供了IP转化的渠道,通过宣讲、洽谈等线下的活动促成作家与下游企业见面,两者可以充分沟通、互选。这使得网络作家村成为一个网络文学创意集散的“枢纽”,当作家需要推广自己的IP时,可以在这里找到买方;当下游的影视、动漫等企业需要文字故事创意时,作家村也能为它们匹配第一手的IP资源。网络作家村以此吸引到更多的企业前来合作,扩大了社会网络关系,更多可选的合作企业反过来又吸引到更多的作家,越来越多的创新关系被重新生产。截至2019年底,网络作家村中已经有24部作品转化为影视、动漫产品。

作家村更与地方政府合作,组织作家为地方政府定向创作了一批以当地历史、当地风俗为主题的文学作品,得到政府的认可。地方政府则积极举行活动以推广本地产业,如浙江省、杭州市政府联合举办 “中国网络文学周”和“网络作家村村民日”,邀请全国范围内的网络作家、出版单位、文化基金、动漫游戏影视企业参与,进行IP授权、作品营销、创作交流,将当地的作家推上更大的舞台。网络作家通过政府与企业的社会资本连接到更大的关系网络中,得到了文化资本升值和再生产的机会;而受益于作家的优秀作品,运营企业和地方政府的社会资本也得到增益,两类资本在场域中进行着持续的转化。

3.3 对创新惯习的顺应与尊重

场域中的实践活动不仅受到资本交换的影响,还受到行动者惯习的支配。布迪厄一开始从人类学研究中得到这一概念,在对人群的活动观察中逐步发展了其内涵,把人们在社会生活中存在的各种习性的总和归纳为惯习。惯习既内化于行动者的精神心态与禀性系统,又外化于其行为才能、组织能力与策略制定,可以是一种身体化了的文化资本[11]162。创新孵化空间把创新人群这一文化资本的生产者置于核心地位,加之近年来各地对创新人才的追求,越来越多的创新空间强调对创新人群惯习的顺应,包括创造生活化的物质环境、营造弹性包容的工作氛围等。这在网络作家村中得到了充分的体现。

网络文学作家是一类个性独特的创新创意群体,他们数量庞大,类型众多,禀性各异。《2019年度网络文学发展报告》显示,我国的网络文学创作者已经达到1 755万人,这其中的顶级作家却屈指可数,即使是与文学网站有签约关系的职业作家也不到70万人。顶级作家与大商人无异,但更多的作家都还处于兼职或者是由兼职向全职过渡的状态。这部分作家面临着巨大的生存压力,对作品进行每日数千字的不间断更新仅仅是基本要求,大部分作家只能逼迫自己持续写作,从黄昏到日出无休止地工作是生活常态。这使得他们都变成了“网络生物”和“宅男宅女”,平时足不出户,只能依靠网络论坛、游戏来满足社交需求;单一又重复的生活使他们灵感枯竭,微不足道的稿费也使他们难以坚持。优质创意的诞生往往需要坚实的物质环境作为支撑[28],而拥有专门的创作空间对于绝大部分网络作家来说更是奢望。一般我们所想象的网络作家兼职、居家的创作状态实际上都只是压缩成本的无奈之举,即使是已摆脱生存问题的职业网络作家,也面临版权法务、财税等方面事务对创作的干扰,并付出较高的成本对其进行维护。因此绝大多数网络作家都追求一个纯粹、无忧的创作环境。

网络作家村为处于过渡期的作家提供了专门的创作空间,降低了他们的创作成本。作家村为有需要的入驻作家提供面积约15 m2的独立创作空间,租金仅为5 000元/年。这一专用空间不仅可供作家写作,甚至允许起居,完全满足了作家不规律的生活习惯。作家村还保持公共空间24小时开放,满足了作家间的日常沟通,也为与企业的对接洽谈提供了场所,原来小范围、点对点的交流在这里可以扩大为面对面的线下交流。不仅如此,运营公司还为作家提供写作训练、法务、税收、落户和版权保护等事务的解决方案,使作家能够专注于创作。而即便有完备的空间与服务,作家村也并未将作家固定起来,而是持着“不求所有,但求所用”的态度扮演创作驿站的角色,随时迎接作家过来创作,也允许作家离开,这种举措反而吸引到更多作家加盟这里。建立合作关系的作家接受服务的同时也要定期接受培训,进行定向的内容创作,调适原有的创作习惯。实际运行中,运营公司的工作人员已经深入作家的创作生活中,完全了解并顺应了他们的惯习,成为了他们的朋友,影响着他们的创作。

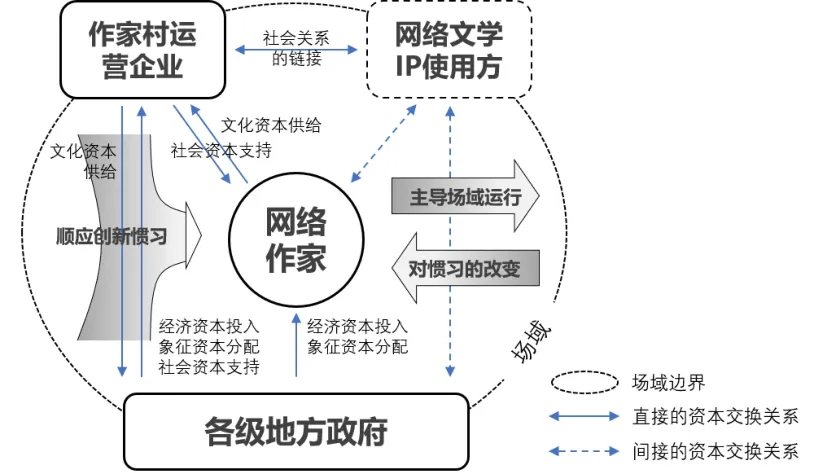

总体来说,在网络作家村这一特定场域中,网络作家、地方政府通过运营企业得以建立起资本交换关系,直接或是间接地进行合作生产(见图5)。稳固的生产关系聚集起更多的创新主体,更扩大了作家村的原有场域,在成立两年多的时间内,作家村周边集聚起10余家影视文化、动漫动画公司。创新网络从孵化空间延展到周边地区,在这里形成了网络文学从写作到版权交易,再到创意开发与产品消费的完整产业链。

3.4 创新孵化空间场域的构建机制

创新人群作为创新经济的本质构成,他们的空间选择决定了创新经济要素的集聚方向,创新孵化空间场域的构建本质上是围绕创新人群的需求展开的。创新人群的空间选择表现出明显的生活指向性,创意阶层、地方品质和场景(scenescapes)等理论也都着墨于城市设施、城市生活场景对聚集创新人群的正向作用,地方政府通过经济资本注入打造的高品质空间形象成为必需。同时,对多元化、自由化的新人群、新业态的认可同样关键,政府的象征资本分配在其中起到标志性作用。在调研中发现,作家村里从中西部省份走出的网络作家远远多于东部沿海,但是他们却很少留在自己的家乡。因为在那里网络文学创作被视为不务正业,反而在杭州能被当作一项正式的事业,宽容的城市氛围为各类创新活动预留了充足的空间。实现创意是创新人群创造价值的途径,也是实现自身价值的方式,一处地方是否能有助于创意价值变现可能是比其他因素更现实的考量。孵化空间场域的重要功能是促进创新投入生产从而创造价值,整个过程通过互补的专业化网络得以实现。通常来说,掌握更多社会资本的主体(一般是专业化程度很高的中介企业)就更能促进创意这一文化资本的升值与变现。而上述以创新人群需求为本的构建,实际上就是对创新惯习的回归,所有创新孵化空间场域中的资本投射与交换关系某种程度上都可以认为是建立在创新人群惯习上。

4 结论与讨论

创新活动具有网络化的特性,布迪厄的社会实践理论恰是从相互关系角度来观测实践活动的。本文引用相关概念,认为创新孵化空间可以被视为由创新人群、运营企业和地方政府之间的关系限定的场域,其中充斥着主体间的资本交换过程。地方政府对经济资本和象征资本进行分配而建立物质空间和认同氛围是场域构建的基底。在此基础上,营运企业与创新生产者构建起投资关系,联合地方政府利用社会资本为其文化资本赋能,并在这一过程中完成了两类资本的再生产。对创新人群惯习的顺应是场域得以构建和运行的重要原因,这不仅在于回应了创新人群空间选择的生活指向性,更是满足了创新经济生产的需求。创新孵化空间场域中进行着上述资本投射与交换关系,成为创新要素争相流入的地方,原有的场域也随之扩大。

图4 网络文学的IP产业链Fig.4 IP industry chain of internet literature

图5 网络作家村空间场域的构建机制Fig.5 The construction mechanism of the space field of the China Internet Writer Village

越来越多的城市通过建设新空间、提出新政策来吸引创新要素的集聚,却往往忽略了创新所面临的“根植性挑战”。费尽力气引入的创新要素无法在本地生根发芽,究其原因可能是建设了空间的场所而没有构建关系的场域。创新要素的在地化是全球网络与地方秩序磨合的过程,嵌入地方网络是创新要素发挥作用的刚性前提,而创新关系的密集往往比物质空间的复合对创新要素更具粘滞力。本文着眼于社会关系空间而非物理空间的剖析,但不可否认的是实质的空间邻近对创新关系网络也有稠化作用。若非网络作家村提供给作家和下游的文化企业能相互见面的空间环境,许多合作也难以达成。由此可见,在创新空间的谋篇布局中,识别创新潜力地区不仅要考虑与大学、实验室等知识源之间的空间邻近,更加需要考虑关系的邻近性。如在特定领域具有紧密合作关系的机构、处于同一产业链条下的企业等。需要进一步解释的是,创新关系的建立往往是“无心插柳柳成荫”,处于规划所能作用的范围之外。这导致很多地方培育创新总是“有心栽花花不开”。面对随机迸发的创新火花,规划能做的应是顺势而为,与创新相向而行。高品质的空间设计固然重要,但是更要去理解创新社会网络的运行逻辑,解决有无可能、是否适合创新网络形成的大前提,否则就是舍本逐末。正如网络作家村中体现的,要为创新的产生、发展保留足够宽容的环境,并在需要时给予适当的支持。网络时代开启了一个高度竞争的流动世界,通过网络作家村的案例,我们可以透视关系“场域”与地方“场所”在创新活动中的辩证关系,也可以确定在创新要素加快集散的时空中,城市仍能成为要素集聚的地方。

(感谢南京大学建筑与城市规划学院夏天慈、唐爽、网络作家梦惊蝉、长风且歌以及网络作家村的工作人员在调研中提供的支持和帮助。)