基于本土特征研究的省级街道设计导则编制初探

——以《安徽省城市街道设计导则》为例

2021-03-19SONGMi

宋 密 SONG Mi

街道设计不仅是城市设计的重要内容,更是当前加强城市设计工作的首要切入点。通过加强街道设计,可以进一步改进城市服务供给,激发城市活力,提升城市文化内涵和塑造城市精神。同时,街道设计也是城市双修建设工作的重要组成部分,是推动建设开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区的重要基础。而街道设计导则是一个城市交通政策的重要组成部分,对道路交通基础设施建设和城市公共空间环境营造起着指引战略方向和明确技术思路的作用,很大程度上决定了城市的形象特色和市民出行文化[1]。

安徽省作为全国首个从省级层面提出街道设计导则的省份,从省级层面强调对城市公共空间的关注,街道不再仅以车行道路为主,而是转向街道生活,对推进人居环境建设有着重大意义。

1 街道设计导则的编制动态及相关理论研究

1.1 国内外街道设计导则编制动态

道路作为城市中最大的公共空间系统,近年来已引起国际组织、各国政府和学术界的密切关注,且以人为核心的品质化设计逐渐成为未来的发展趋势。全球有不少国家和城市开展了关于街道导则编制的相关工作,且覆盖不同气候、文化和经济发展水平的地区。美国、印度等国家,伦敦、纽约、洛杉矶、波士顿、阿布扎比、新德里①这几个国家、城市的街道设计导则分别为《美国城市友好街道设计指南》《印度街道设计导则》《伦敦街道设计导则》《纽约街道设计手册》《洛杉矶街道设计导则》《波士顿完整街道设计导则》《阿布扎比城市街道设计导则》 《新德里街道设计导则》。等国外城市先后发布或更新了城市街道设计导则[2]。2013年,联合国人居署发布报告《街道作为公共空间和城市繁荣的驱动力》,着重提倡面向步行和自行车交通的街道环境营造。

2016年,上海率先出台《上海市城市街道设计导则》。随后,南京、昆明、广州、北京等大城市相继出台了《南京市街道设计导则》 《昆明城市街道设计导则》 《广州市城市道路全要素设计手册》 《北京街道更新治理城市设计导则》 《北京城市道路空间规划设计规范》等指导性文件。自此,全国兴起以某个城市为代表的街道设计热潮,但从省级层面指引街道设计的研究还处于空白状态。

1.2 相关理论综述

目前,国内街道设计导则的研究主要集中在导则的编制与实施、街道设计的方法与内容两个方面[3],其中最具前沿代表性的是《上海市街道设计导则》和《朝阳区街区设计导则(试行)》的编制。葛岩等[4]提出街道设计导则可以分为指导空间设计的设计导则、面向工程建设的设计手册,以及兼具多种内容的综合型导则。

对国外街道设计导则的研究以阿联酋阿布扎比、英国伦敦、美国纽约和洛杉矶4个典型世界城市居多。张久帅等[5-8]先后发表了针对纽约、印度、阿布扎比、芝加哥、伦敦等地的街道设计导则的设计控制体系研究,并分别探讨了其编制基础、控制手段,以及设计控制的实施机制等内容。郭顺[9]基于国内外大都市典型案例的比较研究,从设计理念、街道分类方法、规划指引、管理管控4个层面对导则的相关控制要素进行了归纳性的总结和创新指引。陈泳等[10]基于对美国近年来的街道设计导则的梳理与归纳,从街道类型、空间形态与设计元素等3个方面对人性化设计内容进行分析。国外街道设计导则的研究聚焦在导则的内容框架、设计理念、引导要素、街道分类方法等具体引导内容。

2 安徽省城市街道的差异化特征

2.1 宏观路网格局的差异

街道是构成城市路网的最主要要素,而城市肌理受地形地貌、山水格局、规划思潮等多种因素的影响。安徽省地处华东、长江三角洲腹地,横跨淮河、长江、新安江3大水系,境内山脉众多,全省地势西南高、东北低,地形地貌南北迥异,全省地形可分为5个自然区域②5个自然区域分别是淮北平原、江淮丘陵、皖西大别山区、沿江平原和皖南山区。,故城市路网也呈现出多种形态。以安徽省16个地级市③16个地级市分别是合肥、马鞍山、蚌埠、滁州、铜陵、芜湖、宣城、池州、六安、黄山、亳州、宿州、阜阳、淮南、淮北和安庆。的中心城区为样例,路网类型可基本划分为平原型、山水型、水网型和山地型4大类型(见表1)。

平原型路网多规则方正,呈棋盘格形态,地形平坦,路网受坡度、水系影响较小,包括位于淮北平原地区的亳州、宿州、阜阳、淮北,位于沿江平原的马鞍山,以及位于江淮丘陵的合肥。

山水型路网受山体和江河影响,路网走势为避让山水,在方正网的大方向上有所偏移,包括位于江淮丘陵的蚌埠、滁州、淮南,以及位于皖南山区的宣城。

水网型路网受城市水系影响较大,布局不规则,走势较为自由,包括位于沿江平原的芜湖、池州、铜陵、安庆,以及位于江淮丘陵的六安。

山地型路网的城市位于山间河谷,往往呈现狭长的带形结构,城市规模通常较小,呈多组团分散式布局,受地形影响大,街道走向也较为自由,主要为位于皖南山区的黄山市。

2.2 中观街区尺度的差异

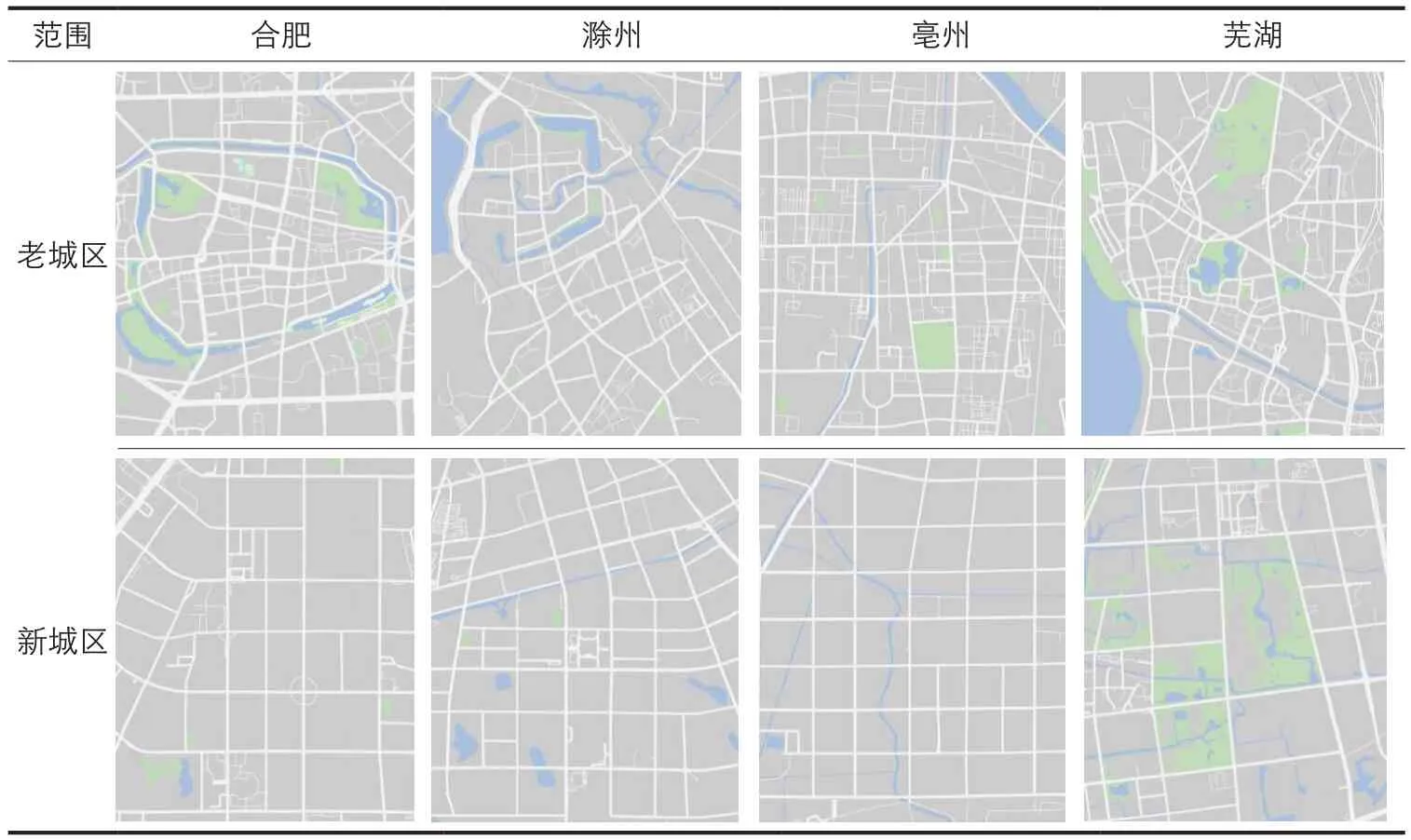

中观街区层面,安徽省各城市之间的街区尺度差异不大,但各城市老城与新区之间的尺度均存在明显差别(见图1)。老城街区尺度多为200 m×200 m—300 m×300 m。相较之下,新区的开发尺度则普遍偏大,为400 m×400 m—500 m×500 m。

此外,老城内微路巷道密布,而新区支路级道路缺失。老城内的城市建设多延续步行主导的街区尺度,支路及以下的微路较多,但常有断头路出现。新区的城市建设受“车本位”规划思想的引导,街区尺度偏大,超大小区、封闭式小区较多,微路多存在于小区内部,对外开放情况很少(见表2)。

2.3 微观街道空间的共性与个性特征

2.3.1 共性特征

一方面体现在新区与老城的街道空间上。如街道尺度方面,老区周边均为历史建成区域,楼矮路窄,街道空间尺度宜人,而新城区楼高路宽,街道空间尺度大;道路断面方面,老城区街道用地有限,除城市主要交通干道或景观大道外,多为一块板道路,机非混行现象比较普遍,而新区道路断面形式多样,机非分隔明显;街道活动方面,老城内支路、“微路”众多,尺度宜人,住区发展成熟,街道空间内发生的沿街活动较为丰富,如邻里交流、小商品买卖等,但新区街道沿线活动较少。另一方面体现在街道的自身问题。街区尺度失衡、路权处境尴尬、侵占步行道路成为常态、停车问题突出、活动空间不足、沿街界面杂乱、城市特色不足、管理任务艰巨等问题普遍存在。

2.3.2 个性特征

安徽省各城市的自然环境、经济水平、文化传统等存在差异,而街道空间涵盖要素众多,故不同的城市街道空间必然存在差异。如受地域气候影响,各城市的沿街植被存在差异,皖南城市沿街植被生长情况明显优于皖北城市;受地形地貌影响,不同城市人们的主要出行方式不一样,山地城市的黄山市民很少采用非机动车出行;受历史文化影响,建筑界面存在差异;受经济水平影响,各城市街道配套设施存在差异;此外,受认知程度影响,各城市对街道的管控强度也存在差异,安庆、六安、宣城、黄山、芜湖的城市生态环境优美,旅游资源丰富,旅游业发展较好,在市容管理上实行较严格的标准,沿街车辆停放、店面招贴较为规范。

3 省级街道设计导则编制要点

3.1 省级导则应从宏观、中观、微观提出设计指引

因涵盖众多城市,且各城市的地域特征、发展阶段、规模等都不同,省级层面的城市街道设计导则不能以单一城市的街道设计导则编制思路来进行指引。针对安徽省城市街道的本土化特征研究,《安徽省城市街道设计导则》 (以下简称“《导则》”)提出宏观路网格局及路网密度、中观街区尺度与建设要求,重点落实到微观层面的街道空间设计指引上。

3.1.1 宏观路网的设计指引

依地形地势建设城市路网,平原型路网应尽量顺直;山水型路网应在整体方正的基础上局部依势呈自由形态;水网型路网应依水势走向呈自由形态;山地型路网应依山势呈组团分散式布局。同时,应有序推进“窄马路、密路网”的城市路网格局。在满足城市路网密度的基础上,鼓励推行非机动车(自行车)和步行路网密度指标。3.1.2 中观街区的设计指引

针对老城与新区的不同特征,《导则》提出常住人口50万人以上的城市新建街区面积不宜超过4 hm2,街区长度不宜超过250 m;常住人口50万人以下的城市新建街区面积不宜超过3 hm2,街区长度不宜超过200 m。新城区住宅建设应推广街区制,老城区则应打通道路系统微循环,以网格化、小尺度的道路划分城市空间,增加道路资源,丰富城市微路。对于新建地区,应控制封闭大院或门禁小区的规模;对于已建大型封闭社区,可通过将部分内部道路转化为公共通行街道的方式进行改善。细分原有超大街区时,考虑采用无机动车通行的街道。

3.1.3 微观街道空间的设计指引

(1)重点解决不同城市街道空间的共性问题

笔者对安徽省内5大片区代表城市的街道进行了详尽调研。每个城市的街道问题不一,省级导则无法对其一一提出应对措施,而着重对尺度失控、路权尴尬、步行空间被侵占、停车难、活动空间不足、沿街界面杂乱等共性问题提出设计指引,个性问题则需要通过市级层面导则予以具体落实。

图1 新老城区街区尺度比较Fig.1 Comparison of the scales of new town blocks and old town blocks

表2 老城与新区的路网密度比较Tab.2 Comparison of road network density between the old city and the new district

(2)应用“完整街道”概念,强调街道空间平面、立面、时序上的整体设计

《导则》应用美国“完整街道”概念,反思交通“车本位”发展模式,提出要保障街道行为主体的路权,各行其道;强调街道平面上红线内外一体化设计,并在建设时序上达到道路建设与地块开发相互协调一体化的要求。

(3)关注“人”的街道行为,从功能视角转换为人的视角,以此划分街道空间

在“快”字当头的时代,如何为街道上的“人”塑造高品质的街道步行与骑行空间,营造“安全、舒适、便利、环境优美”的步行出行环境,并提供高效率的乘车环境,让街道空间恢复其本质功能——“人的移动”而非“车的移动”,显得越发迫切。现阶段中小城市更注重保障机动车的通行能力和通行效率,忽视慢行交通、公共交通品质的需求,难以实现真正的以人为本[11]。

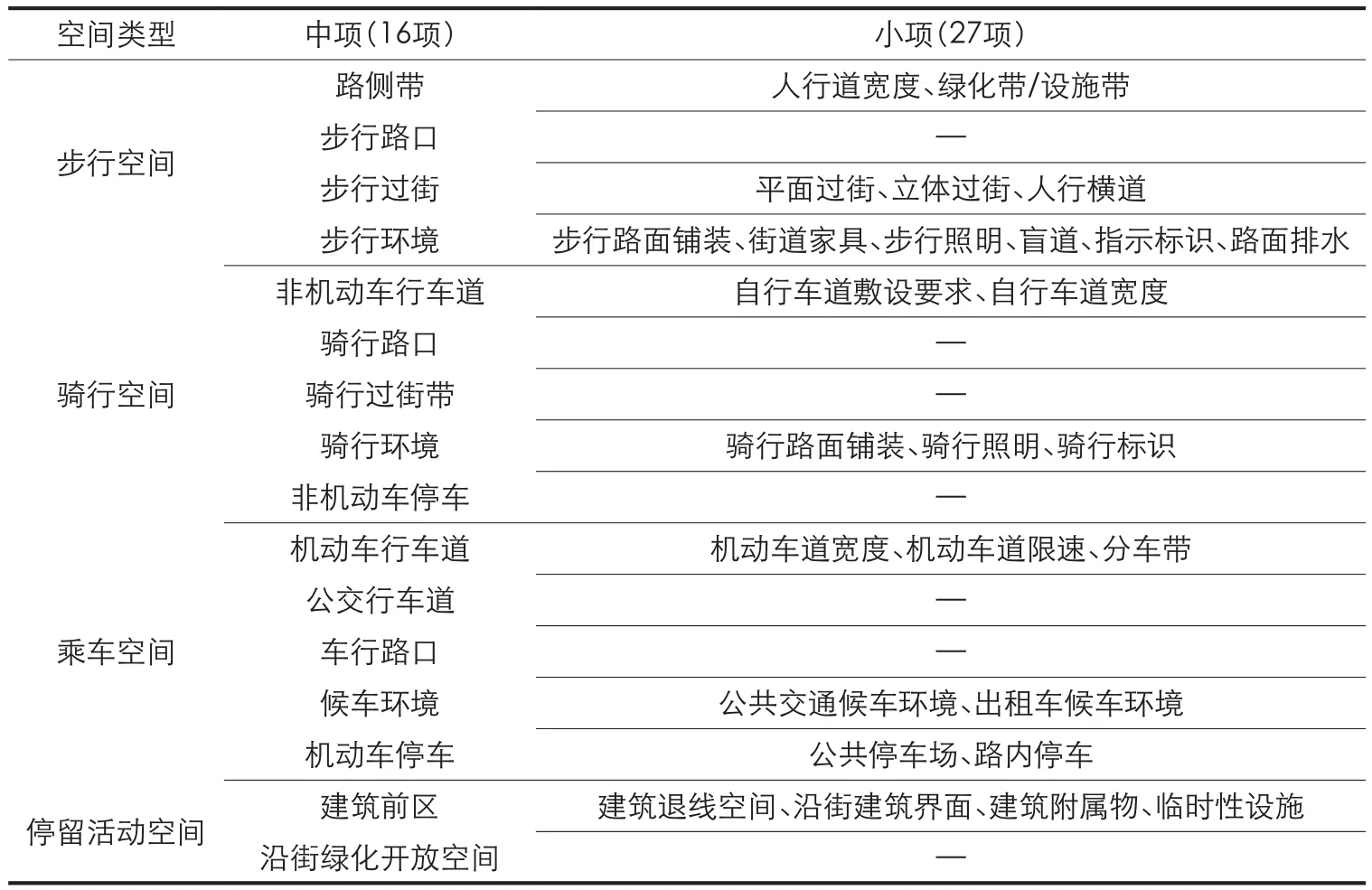

目前,城市街道设计导则更多的是从街道功能角度划分街道空间,或就空间论空间地进行街道设计指引,而《导则》将街道空间的划分从以往的功能视角转化为人的视角,从“人”在街道上产生的行为活动出发,将其分为通过型和停留型两大类。通过型活动根据“人”使用的交通工具的不同,可以分为以行人、观光者、幼童及带领者、老人、残障人士及扶助者为代表的步行活动,以自行车、摩托车为代表的骑行活动,以及以公交车、小汽车、出租车、货车为代表的乘车活动。购物、交流、锻炼、运营者店面前活动、流动商贩则一般为“人”在街道空间里的停留型活动。“人”在街道空间中发生的不同活动需要有相应的空间载体。因此,根据“人”的行为活动可将街道空间划分为步行空间、骑行空间、乘车空间、停留活动空间4个组成部分(见图2)。

《导则》针对4大空间提出共16中项、27小项的设计指引。例如步行空间涉及路侧带、步行路口、步行过街、步行环境4中项,其中路侧带细分为人行道宽度、绿化带/设施带2小项,步行过街细分为平面过街、立体过街、人行横道3小项,步行环境细分为步行路面铺装、街道家具、步行照明、盲道、指示标识、路面排水6小项(见表3)。

3.2 省级导则应重在理念宣传与引导

不同国家、不同城市编制街道导则,有其相应的编制背景与需求。广州市已进入城市建设的高级阶段,传统的城市规划设计和管理正在向精细化、品质化转变。《广州市城市道路全要素设计手册》建立了一套相对完整与完善的道路、街道设计体系,侧重实操性,旨在解决街道问题,是一种工程类的表达方式。《上海市街道设计导则》旨在明确街道的概念和基本设计要求,形成全社会对街道的共识,统筹协调各类相关要素,促进所有相关者的通力合作,对规划、设计、建设与管理进行指导,推动街道的“人性化”转型[12]。

省级导则在内容编制上难以达到城市级导则的深度,安徽省道路设计中普遍缺失“人本思想”,这也是其他省市的普遍现象。因此,笔者认为,省级街道设计导则的编制较城市级导则更应注重“以人为本”的街道设计理念及其宣传效果。

3.3 省级导则应便于市县实施操作

省级导则应刚弹结合,兼具导则及通则效果。各市县在下一步编制本地街道设计导则时应满足省级导则提出的刚性要求,可在未作刚性要求的弹性空间里自由发挥,而对于不编制本地街道设计导则的市县来说,省级导则也仍具备指导性。

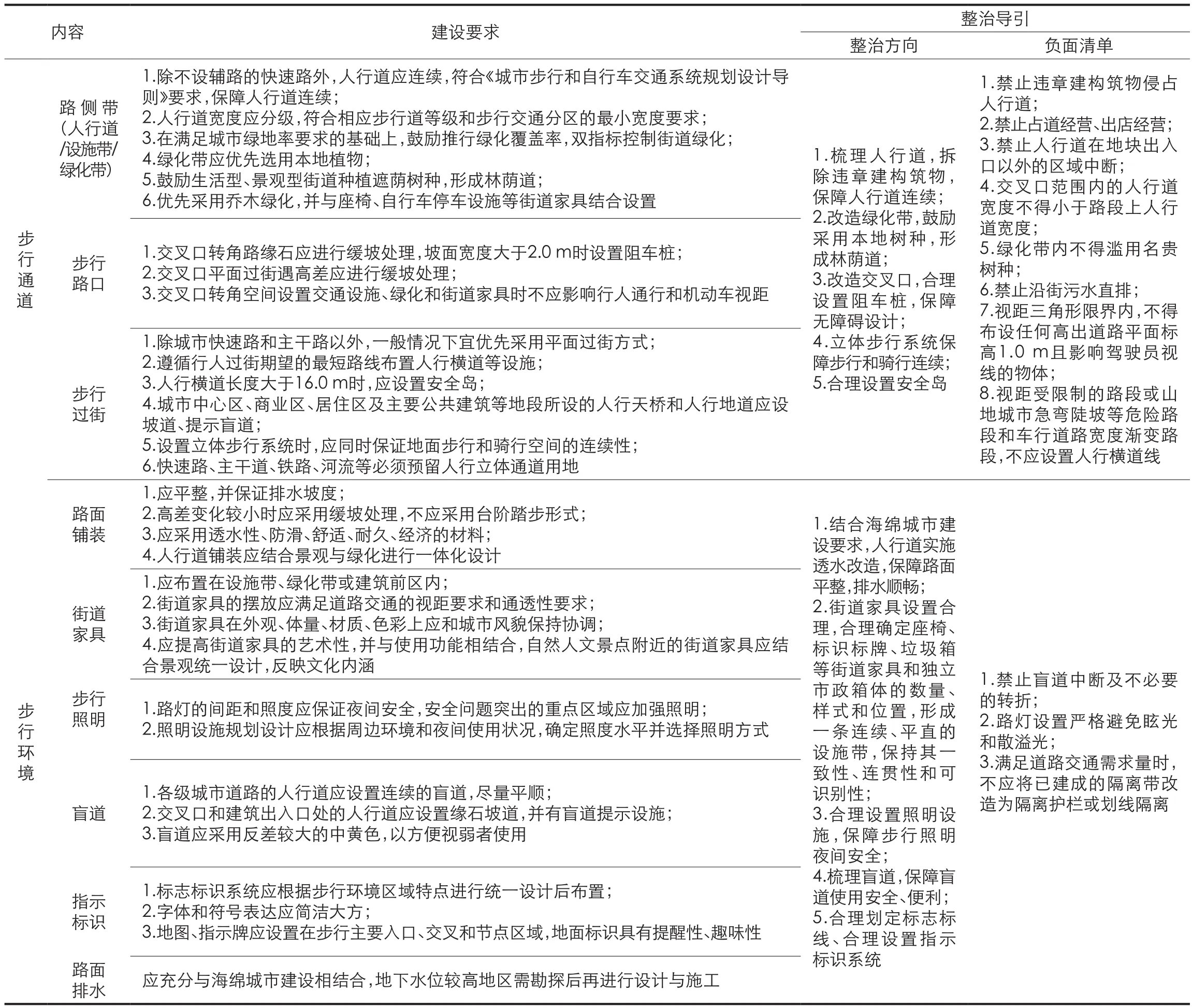

《导则》构建了4大空间的街道自评体系,提出街道整治指引。通过自评发现街道问题,对存在的问题或需要提升的街道环境提出整治方向和整治措施,并规定不予出现的负面清单,有效推动安徽省城市街道的建设实施。在实施中,政府主要担当引领者的角色,而街道/街区设计导则旨在既保证政府对基本要素的引领,又不破坏市场与公众的活力,使得导则编制来源于社会公众,作用于社会公众,保证其人本原则[13](见表4)。

4 省级与市县城市街道设计导则的关系思考

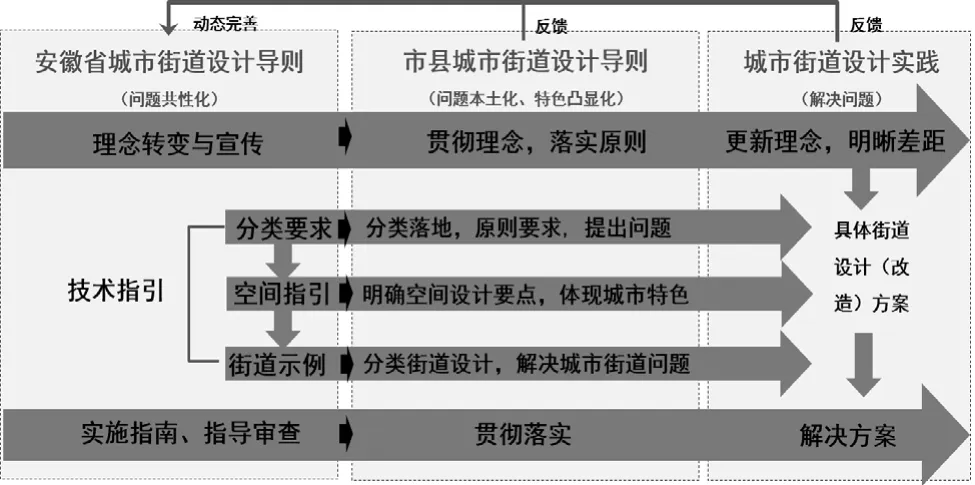

省级导则作为行动纲领性文件,导则编制本身就是对“车本位”向“人本位”理念的转变与宣传。同时,省级导则应在技术指引上提出对市县编制街道设计导则时的沿用与引导。就目前导则关注的内容而言,省级技术指引集中在街道分类及示例、街道空间指引等原则性内容上,难以具体落实。此外,省级导则在管理上应能指导街道设计及实施,便于地方审查。虽然省级导则不能针对具体城市提出具体设计指引措施,但应就某个省的城市街道共性问题提出指引方向。

无论是否编制省级街道设计导则,市县层面的街道设计导则都应贯彻或突出“人本位”的理念思想。在技术指导上,市县城市街道设计导则应通过详实调研,对该城市的所有街道进行明确分类,通过街道的网络量化评估,如路网密度、贴线率、步行指数等指标,提出不同类型街道的具体问题及解决方案,而在街道空间指引上应明确空间的设计要点,重点体现城市特色。市县城市街道设计导则的内容在管理层面就能指导该市县的街道设计及实施。总之,城市级街道设计导则的编制应注重街道问题的本土化,在设计指引上突显特色。

城市在做某条街道的具体设计实践时,应注重时下街道理念的运用与更新,明晰与旧理念指引下的街道设计存在的差异,如“车本位”的街道理念顺应车行的设计需求,而在“人本位”的街道理念下街道元素一切以步行优先为考虑。街道设计实践的某些新理念与技术指引应及时反馈到省级导则。

表3 街道空间设计指引方向一览表Tab.3 List of street space design guidelines

图2 4大空间断面示意图Fig.2 Example of sections for street spaces

图3 省级与市县城市街道设计导则的关系示意图Fig.3 The relationship between provincial and city-level street design guidelines

表4 城市街道空间建设整治导引一览表(以步行空间为例)Tab.4 List of urban street space construction and renovation (example of walking space)

因此,省级街道设计导则的编制是一个动态完善的过程,需要根据城市发展和理念进步不断完善,根据街道设计实践工作不断补充,需要构建一个易于更新,且能适应不同部门、不同专业使用要求的省级街道设计导则框架,最终在某个省份形成“1(省导则、纲领)+N(市导则、落实)+X(街道设计、实践)”的街道设计体系(见图3)。

5 结语

面向不同城市特征、不同空间特性、不同管理权属、不同使用需求的街道,省级街道设计导则的编制应重点关注共性问题,有具体的要求能指导设计实施,有明确的路径能引导问题解决,有足够空间能体现不同城市、不同街道的特色,刚弹结合,便于落实。省级导则更侧重行动上的指引,需要在市县级导则中进一步落实,但省级导则如何在编制内容上发挥导则及通则效果,仍是一个需要深入探索的方向。