珂勒惠支,黑白的力量

2021-03-16陈娟

陈娟

《織工的反抗》组画之《突击》。

一扇铁门紧闭着,几个工人模样的人围在门前,有人扒着门敲打,有人举着拳头抗议。身后的女人们在助战,从地上捡起石块,递给前方的男人,往门里投掷。最外围的女人,佝偻着腰,手里牵着一个小孩,孩子背过脸去,哭了起来。

走进北京亿达时代美术馆,就能在一块白色幕布上看到这样一段动画,画面上女人弯腰捡石头,小孩抬起手背擦眼泪,他们的动作循环往复,像永动机一样停不下来。这里正在举办的是“以痛而歌——珂勒惠支经典作品展”,动画取材自珂勒惠支的作品《织工的反抗》组画之一《突击》。

此次展览由策展人白哲精心策划,共展出珂勒惠支经典版画作品40余件,全面回顾了这位女画家波澜壮阔的一生。作为德国20世纪最有影响力的版画家之一,她终其一生都在创作,直面饥饿、疾病、战争、死亡,用大悲歌颂大爱。作家罗曼·罗兰曾称赞其作品“是现代德国的最伟大的诗歌,它照出穷人与平民的困苦和悲痛”。

穷苦、战争与反抗

珂勒惠支的版画均是黑白的——她一生都拒绝色彩,也不画静物风景,最关心的主题是人的命运。

“她作品的力量和魅力就在于此。作为一名女性,她在思想上是激进的,但从艺术上来讲,她又是传统的,注重客观写实。她不是用文字,也不是高歌呐喊,而是用线条、用刀法技术去表达内心,很有冲击力。”亿达时代美术馆馆长王冠州对《环球人物》记者说,在风起云涌的先锋派艺术运动中,珂勒惠支没有跟随潮流走,而是独创了属于自己的语言,“因此她总是孤身一人”。

珂勒惠支如此独特,与她本人的经历息息相关。

1867年,珂勒惠支生于德国柯尼斯堡,是家中的第五个孩子。少年时期,她就对文学、艺术充满热情。1881年,在父亲的支持下,她跟随当地两位艺术家学习绘画,其中一位是雕刻师鲁道夫·摩尔。受摩尔影响,她开始接触蚀刻版画——版画的一种,以刀或化学药品在金属(通常是铜或锌)等版面上,雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。画家伦勃朗、莫兰迪等都精通于此,创作大量经典作品。

3年后,一次旅行途中,珂勒惠支到慕尼黑绘画陈列馆参观,见到许多艺术大师的作品。“其中一位大师对我影响甚大,而且多年来起着决定性的影响,那就是鲁本斯。”她在日记中写道。鲁本斯是17世纪西方成就最大的画家之一,擅长绘制宗教、神化、历史、风俗、肖像以及风景画,作品富有人文主义精神,与伦勃朗、委拉斯开兹并称“巴洛克绘画三杰”。

旅行结束,珂勒惠支先后就读柏林女子艺术学院和慕尼黑女子美术学校,开启专业学习艺术之路。1891年,她与医生卡尔·珂勒惠支结婚,两人搬到柏林居住。卡尔开了一家诊所,珂勒惠支的画室就在诊所隔壁。他们住在附近的公寓里,一住就是50多年,直到1943年房子在二战中被炸毁。

当时,那里属于劳工阶层聚集地。珂勒惠支每日在街道穿行,亲眼目睹工人们的困苦生活:失业酗酒的男人、艰难操持家庭的女人、饥饿瘦弱的孩子……“我了解到无产阶级生活的艰难和悲惨……那些无法解决的问题,卖淫、失业等,使我痛苦、忧愤。”珂勒惠支说,她开始用作品来表现工人们的真实生活。

1893年,德国剧作家豪普特曼的戏剧《织工》在柏林首演。这部戏取材自1844年西里西亚纺织工人起义事件,反响强烈。珂勒惠支就坐在观众席上,回到家后,她开始创作《织工的反抗》组画。4年间,她一共创作6幅作品,包括《穷苦》《死亡》《商议》《织工起义》《突击》《收场》,讲述了起义的整个过程。

在这次展览中,除《死亡》《商议》外,其余4幅均有展出。《穷苦》里,一个冰冷、破烂的家里,父亲抱着孩子,无力地坐在角落里,母亲双手支着头看着垂危的儿子;《织工起义》里,瘦弱的织工们手里拿着武器,向着工厂行进,队伍里还有女人,背着熟睡的孩子;《收场》中,织工回到家中,地上躺着两具被镇压致死的尸体,旁边伏着一个哭泣的女人,门口还有尸体被抬进来。

“画中人物塑造得很形象。仔细看那些线条,密密麻麻,但很流畅,能看出画家的刀法游刃有余,而且刚刚好,不能多一条,也不能少一条。”王冠州说。他至今记得在布展前,自己曾到收藏家家中去看原作,有幸触摸到其中一幅作品,“那种凸凹有致的感觉,那种可以触摸的力量,让人感动到流泪”。

1898年,这组画在“柏林大艺术展”上展出,一举成名。当时,评委会曾建议授予珂勒惠支一个奖牌,但被德皇威廉二世否决——1898年德国工人罢工猛增,他忌惮这组画背后的批判与煽动的力量。“从此以后,我一举成为最前沿的艺术家之一了。”珂勒惠支在日记中写道。也是在这一年,她成为母校柏林女子艺术学院的老师,教授蚀刻版画和素描。

自此,描绘民间疾苦成为珂勒惠支作品的标志。 她后来的《农民战争》《战争》系列组画都延续了这一主题,受到广泛欢迎,她也由此成为当时德国画坛最重要的代表人物之一。

上图:珂勒惠支早期代表作《暴动》。中图:珂勒惠支后期作品以母亲和死亡为主题,图为作品《死神与女人》。下图:《带孩子的母亲》,珂勒惠支为数不多的表现欢乐画面的作品之一。

母亲的忧伤

珂勒惠支作品的另一大主题是母爱与死亡。

1902年冬,她的两个儿子都病了。7岁的彼得肺部感染,大儿子汉斯被诊断出患有白喉,紧接着病情恶化。夫妇二人整日照顾汉斯,一度陷入焦虑之中,直到某一天凌晨,卡尔说:“我想我们把他赢回来了。”就在这个夜晚,珂勒惠支被一股寒意攫住了——年幼的孩子随时可能会永远离开他们。

几个月后,面对孩子可能死亡的无助感和恐惧,珂勒惠支创作了作品《抱着死去孩子的女人》:一个死去的孩子静静躺在母亲的大腿间,母亲的嘴巴埋于孩子的胸间,似乎想要把孩子唤回。画中的模特是她本人和小儿子彼得,当时,她抱着彼得对着镜子画画,一坐就是几个小时,因姿势太费劲,她不禁呻吟了一声,彼得安慰说:“妈妈别担心,这一切将会变得非常美丽。”听到这句话,珂勒惠支几近落泪。

在这次展览上,也展出了几幅关于母亲与死亡的作品,其中让人印象最深刻的是《死神与女人》。这幅作品创作于1910年,画中一位母亲挣扎着,死神从她背后的阴影中出现,将她缠住,身前是弱小的孩子,正在努力唤回他慈爱的母亲。

作为一个母亲,珂勒惠支害怕失去孩子,但不幸還是降临。

1914年7月,一战爆发。两个多月后,彼得在比利时阵亡,年仅18岁。珂勒惠支悲痛欲绝——当时,彼得本不够年龄,丈夫也不愿他入伍,是她说服了丈夫。她对彼得充满内疚和思念,这一年的日记大都是写给彼得的,“……在你的墓碑上,我要把你的形象放在一个超越父母亲雕像的地位上……”

这场死亡,在珂勒惠支的生命里是“一个沉重的打击”,她的思想由此产生了巨变,开始强烈地倾向于和平主义。同时,她的创作也发生重大转折。此后,“母亲”成为她作品里的主要形象。

这次展览中有一幅石版画,名为《带男孩的母亲》,创作于1916年。画中,孩子双手搂着母亲的脖子,开心的嘴角向上扬起,母亲侧着身体,脸上仿佛还露出淡淡的酒窝。可以猜想,珂勒惠支在作画时,回忆起了与儿子在一起的温馨时刻。她的作品中,洋溢着欢乐的不过四五幅,这是其中之一。

1924年,彼得去世10年后,她创作了自己的另一组代表作——版画《战争》。第一幅是《牺牲》,画中赤裸嶙峋的母亲,悲哀地闭上眼睛,献祭般地托出她的孩子,背景是一片未知悚然的深黑。寥寥几笔,母亲的忧伤、痛楚、无奈跃然纸上,无声的批判直指人心。

1933年,纳粹上台,不少进步文学家、艺术家都遭迫害,带有反战思想的珂勒惠支被取消普鲁士学院院士的荣誉,作品也被禁止参展。她还一度被盖世太保威胁,若再发表相关言论或作品,将被关进集中营。

当时,有人劝珂勒惠支离开德国,她拒绝了。她坚持留下来继续创作,表达自己的心声。

举起自己的旗帜,斗争到底

当珂勒惠支在本国被打压之时,却获得了来自中国的声援。

第一个将她的版画介绍到中国的是鲁迅先生。鲁迅一直对美术很感兴趣,1929年,他托前往德国留学的徐梵澄搜购版画图册。徐梵澄专门到海德堡大学选修了艺术史,在德国老师的指点下选购了一批画册,其中就有5本珂勒惠支的作品集。第一眼看到珂勒惠支的画,鲁迅就被打动了,并给予很高的评价,“在女性艺术家中,震动了艺术界的,现代几乎无出于凯绥·珂勒惠支之上”。

得知好友、美国记者史沫特莱与珂勒惠支相识,鲁迅便请她帮忙求购,先后购得组画《织工的反抗》《农民战争》等作品,大都是署有珂勒惠支亲笔签名的精拓品。1931年,柔石等5位青年作家被国民党枪杀。当时正值左翼文学刊物《北斗》创刊,鲁迅便把珂勒惠支的《牺牲》寄了过去,“算是我无声的纪念。”这是珂勒惠支作品首次在中国刊出,旋即引发强烈反响。

为了更全面地传播、介绍珂勒惠支的作品,鲁迅在1936年编印、出版了《珂勒惠支版画选》。他还亲自编写作品说明,在书的扉页后印着“有人翻印,功德无量”。经由鲁迅的推介,更多的人认识了珂勒惠支,尤其是美术界。那一时期,上海正发起新兴木刻运动,不少进步木刻青年,无论是创作思想还是表现技法,都受到过她的影响。

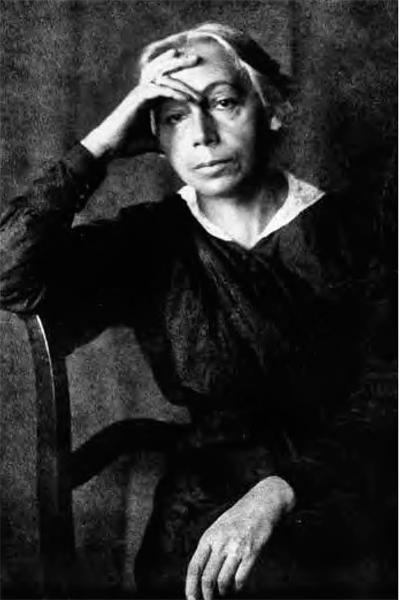

左图:作品《牺牲》,后来被鲁迅推荐发表在《北斗》上。右图:珂勒惠支自画像《死神的召唤》。

鲁迅曾写过一篇关于珂勒惠支的文章《死》,在文中,他引用了史沫特莱与珂勒惠支的一段对话。史沫特莱问珂勒惠支:“你从前用反抗的主题,但是现在你好像很有点抛不开死这观念。这是为什么呢?”珂勒惠支回答:“也许我是一天天老了!”

老去的珂勒惠支,死亡如影随形。1940年,丈夫去世 ;1942年,她又在二战中失去了21岁的长孙;1945年4月22日,珂勒惠支去世,没来得及目睹半个月后法西斯的彻底败亡。去世前不久,她给朋友写信,信中写道:“不管生命是长是短,重要的是看你是否能举起自己的旗帜,去进行斗争。”

正如信中写的那样,珂勒惠支一直在斗争。她创作的最后一组版画作品是《死亡》,其中一幅是自画像《死神的召唤》,画中的老妇人将脸侧向右方,注视着右方那只死神朝她伸来的手掌,没有丝毫的恐惧。她的脸平静而祥和,好像在追忆过去,又好像在向人们诉说着她的未来。

珂勒惠支去世后,几乎被遗忘,西方人编著的世界美术史里根本没有她。直到上世纪90年代,两德统一,冷战结束,美术界才开始重新重视她,她的作品、画册等开始展出并流传。“她的每一幅作品都是一个故事,是她本人的悲壮史歌。作品是无声的、沉默的,但力量是巨大的,是对人类深层情感与人性的思辨,总能引人深思,不管是当时还是后来,包括现今这个时代。”王冠州说。

而这也正是珂勒惠支的艺术观,她始终认为自己的艺术是有目的的,“我要经历这个时代、勾勒这个时代、影响这个时代”。

凯绥·珂勒惠支(1867年-1945年)

生于柯尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒),德国版画家、雕塑家。1889年到慕尼黑深造绘画艺术,后来在柏林女子艺术学院任教,是现代美术史上最早以作品反映无产阶级生活和斗争的版画家之一。代表作品《织工的反抗》《战争》《死神与女人》等。