论抗战时期陕甘宁边区的农业建设

2021-03-16孔凡会

孔凡会 郭 远

陕甘宁边区是1937年至1949年之间划分的一个区域,是中共中央、中央军委所在地,它包括陕西的北部地区,甘肃东部地区和宁夏的部分区域。陕甘宁边区刚刚成立之时,其政治、经济、文化等多方面都不成熟,陕甘宁边区政府便采取了一系列针对性的举措来促进边区发展,尤其在农业方面投入了大量精力。陕甘宁边区地处黄土高原,因此无论是生态环境方面还是农业生产技术方面,基础都较为薄弱。所以,边区政府从农业生产的实际出发,制定和实施了一系列有利于发展边区农业的举措。经过这次大规模的农业建设,陕甘宁边区在农业方面取得了很大进步,无论是农产品产量还是农耕技术都得到了提高。

一、农业建设前陕甘宁边区农业发展状况

(一)各种农业资源缺乏

在进行农业建设前,陕甘宁边区的多种农业资源如粮食资源、植棉资源、牲畜资源等都是比较缺乏的。由于生产力和生产水平落后,该地粮产量以及其他农业资源本就不足,再加上抗日战争时期成为根据地的总后方,大量的人员进入边区,所需的军粮民食越来越多,边区面临的各种农业资源短缺问题也越来越严重[1]328。自然环境的限制和人员的大量增加使得1941年春季发生了严重的粮荒,出现了库无存粮的局面。如何既不影响百姓的正常生活,又能为根据地人员和军队提供充足的粮食,成为边区政府急需解决的一大难题。

(二)传统农业耕作水平低

生产技术的高低是决定农业生产水平的关键。在抗战爆发前,边区传统农业的耕作水平是很低的,主要表现在以下两个方面:

一方面,与其他较为先进的地方相比,边区农业生产使用的仍然是传统的农具[1]97。与同时期南方农业发展较好的地区相比,边区由于仍然以人力为主力,自然生产力水平低下,农业发展远没有南方地区发达。在边区,许多经济条件贫乏的农村连基本的种地用的工具都没有,如耕地没有耕牛、犁铧,只能用人力拉犁或用镢头挖地;收割没有镰刀这些工具,只能用手拔。这些客观因素都导致边区的生产力水平低下。

另一方面,边区的畜力不足。在边区的一些农家,没有充足的条件饲养耕牛,在当时耕牛只有大户人家才用得起,小农户多饲养耕驴,主要原因是“土地少而驴之用途多,饲养费亦少”[2]。显然,作为小生产者的农民,养驴比养牛更划算。耕牛缺少导致生产效率低下,而且许多农民连驴也养不起。因此,无论是否经历过土地革命,都存在着畜力不足的问题,畜力不足造成边区耕作水平低下。

(三)土地经营方式落后

边区传统农业经济是以个体家庭为主的小农经济,一家一户就是一个生产单位,因此边区农业“均为原始的小生产,即以极原始的农具,多少配以畜力,以家庭为单位来进行的农业小生产”[3]。陕西师范大学历史学院黄正林教授在《陕甘宁边区社会经济史》中指出:“生产规模之小和土地使用得分散不但表现在每一农户使用耕地的数量之少,大规模农场之少,而且表现在每一个农户使用得土地又是分散在各处的小片段。”这种小生产规模以及土地的分散使得当地土地经营显得十分落后。表1[1]99-100反映的是陕甘宁边区绥德县双湖峪九乡农民的土地经营情况。

表1 绥德县双湖峪九乡土地使用面积统计表

从表1可以看出,绥德县双湖峪九乡共有农户220户,除无耕地者45户外,有耕地的175户,其中土地在10公顷以下者有67户,占有耕地户的38.29%;有11~20公顷土地的76户,占有耕地户的43.4%。由此说明绥德农业经营规模是比较小的。表1所反映的问题在边区是普遍存在的。即使边区一些地区存在着大土地所有者,他们也会把土地分成小块,租给没有土地或土地很少的农民耕种,仍然属于小规模经营。

二、抗战时期陕甘宁边区农业建设的举措

(一)开发农业资源

正如前文所说,粮食资源缺乏、边区土地贫瘠,加之布匹和棉花紧缺,这对边区群众的生活产生了很大的影响。对此,边区政府采取了一系列措施来改善这些问题,如移民垦荒、推广棉植、发展畜牧业以及其他副业等。

首先,在1938年春耕前,边区建设厅发布了《建设厅关于春耕动员工作的讨论提纲》,主要内容是:一方面要求大量开垦荒地,扩大耕地面积,并且努力达到每个地方的开荒面积超过去年;另一方面,各级政府对于难民问题尤其应该引起重视,解决难民的温饱问题,指导难民积极开荒。发布这一提纲,说明边区政府开始把开垦荒地作为政府的日常管理工作[4]。

其次,1940年4月,边区政府颁布了《关于二十九年度经济建设的决定》,主要内容是在适合棉花生长的区域种植棉花的面积达到5万亩(33.33平方千米),并且确立了一些优惠政策,如政府会给农民发放种子,如果农户在种植棉花的过程中受到损失政府会进行弥补等。

再次,1943年,边区政府在农业工作总结中提出,必须解决草料不足的问题,并要加强防疫。1945年,边区政府又颁布了一项文件,强调采取保护措施和发展畜牧业,改善饲养方法,禁止宰杀耕牛,并做好防治瘟疫的工作。边区政府在发展畜牧业方面的政策主要包括三个方面的内容:一是培育和引进新的优良牲畜品种,二是改善饲养的条件和方法,三是颁布一些禁止出口牲畜和宰杀耕牛、母畜的条令[5]。这些政策颁布之后,边区牲畜的数量得到了增长,说明边区政府的措施是很有效果的。

(二)提高农业耕作水平

为了提高农业耕作水平,边区政府也采取了一系列措施,如兴修水利、改进农业生产技术、发放农贷等。

在政府的号召下,边区军民在兴修水利方面取得了一定的成效,如建成靖边杨桥畔水渠,延安裴庄水渠、子长县的子长水渠等[1]339。

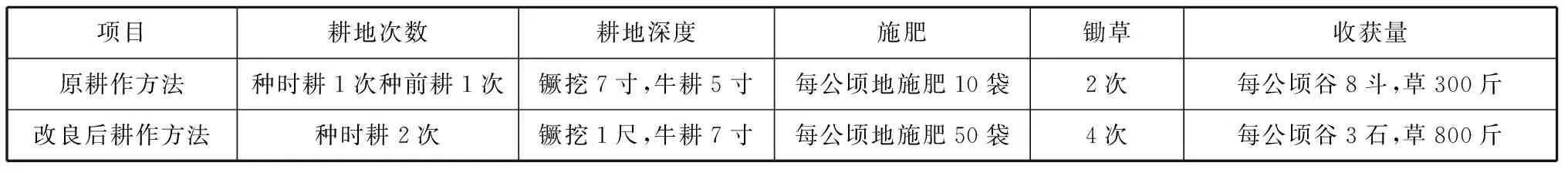

在1938年1月份,边区政府颁布相关文件,指出要提高耕作技术水平,必须从改良土壤、改进耕作方法以及选择新的优良品种等方面出发。同时,在1941年5月1日,边区政府颁布的《陕甘宁边区施政纲领》也提到,如果要促进农业发展就必须改良耕种,以此来增加农业产量。耕作方法改良主要从耕地、施肥、锄草等方面进行。表2[6]是原耕作方法与改良后耕作方法的比较:

表2 原耕作方法与改良后耕作方法的比较

由表2可知,耕作方法和技术改良之后,粮食和草的产量都大幅度提升,从而促进了农业的发展。

边区政府为了更好地发展农业,在经济方面给予农民较大的支持和帮助。边区农民的最大困扰不是缺乏耕地,而是即便有了地也没有精力去耕作,还有将近30%的农户缺乏耕牛、农具,因此边区政府决定实行农贷。农贷的范围涵盖耕牛、农具、植棉、运输及农村副业等方面,农贷的主要对象是无力购买农具的贫民、基础较差的中农,以及难民和移民。

(三)减租减息

减租减息的土地政策是政府针对没有经过土地革命的地区实行的一项政策,是为了建立广泛的抗日战线的需要而实行的一项政策。减租减息的土地政策,实质上是政府承认地主对土地的所有权,不过减轻了地主对农民的剥削。

从1937年开始,政府首先颁布了《土地所有权条例》,边区有关部门开始在没有进行土地革命的地区实行减租减息的政策。其次,边区政府在1941年颁布的《陕甘宁边区施政纲领》中规定:“在土地未经分配区域,保证地主的土地所有权及债主的债权。”另外,该纲领还指出:“惟须减低佃农租额及债务利息,佃农则向地主交纳一定的租额,债务人需向债主交纳一定的利息。”

减租减息的土地政策基本上分为三个阶段:宣传阶段,部分地区实行阶段以及全面实行阶段[7]。此项政策有利于平衡地主和农民二者间的利益,同时也有利于提高农民的积极性。

(四)抗战时期陕甘宁边区农业建设的成效

边区政府采取了一系列有利于农业发展的积极措施之后,边区的农业发展取得了丰硕的成果,不仅丰富了农业资源,而且提高了农业耕作的水平,改进了土地经营方式,平衡了劳动力的分布,也提高了农业劳动效率,解决了边区农业发展中的一系列问题。

三、结语

人民群众是历史的创造者,群众的支持是取得抗日战争胜利的关键。而要获得人民的支持,则必须满足人民基本的生活需求。因此,抗战时期陕甘宁边区的农业建设是十分必要的,也是在非常时期具有重大意义的一项举措。一系列农业政策的制定和实施,是中国共产党领导的陕甘宁边区政府为促进边区农业发展的一次尝试,也是为了满足边区军民的生活需求、促进经济发展进行的改革。通过开发农业资源、提高农业耕作水平、减租减息等措施,边区农业建设得以顺利进行,大大提高了边区抗日军民的生活水平,为取得抗日战争的胜利提供了保障,也为后来中华人民共和国的成立创造了物质条件。总而言之,这次建设经历了一段艰辛的历程,为后来我国进行经济建设提供了多方面的实践经验,具有重大意义。