中国农村公共文化服务制度变迁研究*

——以制度变迁为分析框架

2021-03-16许丹陈果

许 丹 陈 果

国家治理现代化包含国家治理体系和治理能力现代化,既是一项整体性、集成式的制度建设工程,也是实现有效治理的过程展现。作为国家治理体系的重要组成部分,中国农村公共文化服务制度已成为现代化进程中国家改善民生的重要制度保障,也是提升国家文化品位、文化品质和释放文化治理效能的基础,其建设与完善既有利于彰显社会主义制度优势,又有助于提升中国特色社会主义制度自信。长期以来,中国农村公共文化服务制度在改革开放纵深发展的历史链条下得以延续与创新。习近平在致第二十二届国际历史科学大会的贺信和致中国社会科学院中国历史研究院成立的贺信中强调,历史研究是一切社会科学的基础。新时代持续推进中国农村公共文化服务制度创新,不仅要系统研究中国农村公共文化服务制度发展的历史脉络,更要深刻把握农村公共文化服务制度变迁的内在机理与规律特征,并从制度的演变历程中汲取经验与智慧。随着对推进国家治理体系和治理能力现代化讨论的日益深入,中国国家制度和治理体系的建构逻辑与实践展开问题就必然要进入理论研究的视野(1)金民卿:《我国国家制度和治理体系的建构逻辑和实践展开》,《湖北社会科学》2020年第1期。。改革开放以来,中国农村公共文化服务制度作为国家治理体系的基础部分经历了深刻的变迁,而且这一制度变迁仍在持续。变迁的时代要求相应的社会科学理论和研究方法来分析、解读这些林林总总的变化(2)周雪光、艾云:《多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架》,《中国社会科学》2010年第4期。。因此,本文基于对中国农村公共文化服务制度变迁的理论关怀,借鉴理性选择制度主义的制度变迁理论,在沿用其解释进路的同时,结合中国场域对其分析要素进行内涵重构,尝试构建“外部环境—利益识别—主体互动—制度安排”中国式农村公共文化服务制度变迁分析框架。

一、问题的提出

中国农村公共文化服务制度建设关系着国家治理的有效性,影响着国家治理现代化的进程。十九届五中全会提出公共文化服务体系和文化产业体系更加健全,人民精神文化生活日益丰富,中华文化影响力进一步提升,中华民族凝聚力进一步增强的新要求。构建高质量中国农村公共文化服务制度体系,提升乡村文化治理的功能成为当前政府改革的重要任务。党的十六大以来,“促进公平、改善民生”已成为社会发展的主题,强化民生取向的公共服务均等化制度建设也成为公共政策的核心议题。2011年1月,文化部等相关部门印发了《关于开展国家公共文化服务体系示范区(项目)创建工作的通知》,明晰了地方政府责任以及整合资源、创新体制机制等任务,要求各地方政府针对各地农村公共文化服务体系的具体实践样态,结合辖区内的区域、城乡的现实情况来设计和创新农村公共文化服务制度。由此,中国农村公共文化服务制度在社会发展中持续演变与发展,也形成和转化了一系列具有创新性、示范性的中国农村公共文化服务制度设计成果。事实上,从社会发展的历史链条来看,在社会整体转型发展的内在要求下,中国农村公共文化服务制度历经四十多年的变迁与发展,已经成为国家民生建设和农民发展权的重要保障,更成为推进国家治理现代化建设的重要制度基础。

无论是中国经济的宏观改革,还是某一项微观制度的改革,都遵循其阶段性的发展规律(3)程虹:《制度变迁的周期:一个一般理论及其对中国改革的研究》,人民出版社2000年版,第276页。。改革开放以来,中国农村公共文化服务制度经历了复兴回归、扬弃发展与深化完善三个阶段,在社会发展的历史链条下也呈现出阶段性特征。十一届三中全会开启了社会主义现代化建设的新征程,以经济建设为中心的中国特色社会主义实践探索正式拉开序幕。“文艺为人民服务、为社会主义服务”的新方针的确立,标志着文化建设开始回归到理性发展的轨道,并成为推动中国农村公共文化服务制度复兴回归的关键点。整体上看,“发展优先、服务经济”成为这一阶段中国农村公共文化服务制度建设的价值诉求,此阶段农村公共文化服务的具体制度安排较少、内容单一且辐射面较小,为数不多的相关制度安排也主要集中在乡镇文化站建设和电影放映上。党的十六大以来,随着“和谐社会”与“科学发展”这一社会主义现代化建设目标的确立,权利本位思想在党的引领下于实践中得以逐步贯彻落实。“公平优先、权利保障”成为中国农村公共文化服务制度建设的核心理念,农村公共文化建设除了基于市场逻辑加快发展各类文化产业和繁荣农村文化市场以外,更重要的是按照普惠性社会逻辑不断发展公益性文化事业并保障农民文化发展权。此后,中国农村公共文化服务制度建设呈增量发展趋势,初步形成了多元化供给体系、公共财政保障机制、多向度运行与管理体制以及权力体系内监督评估机制等基本制度安排。十八届三中全会绘制了“国家治理现代化”整体发展规划,“从现实来看,国家治理现代化是建构现代制度以通往现代社会生活的关键议题,本质上仍然是继续现代国家建构(state-making)的未竟事业”(4)夏志强:《国家治理现代化的逻辑转换》,《中国社会科学》2020年第5期。。在此语境下,《国家基本公共服务体系“十二五”规划》作为公共服务制度的顶层设计,将公共文化服务纳入了国家基本公共服务之中,这标志着农村公共文化服务已成为与公共教育、医疗卫生、住房保障等基本公共服务同等重要的民生事业。“公平主导、民生引领”成为中国农村公共文化服务制度的理念内核,其基本制度安排不仅涉及资金支持、人才队伍保障、基础公共文化设施建设等诸多领域,而且覆盖范围也更为广泛。然而,中国农村公共文化服务制度建设在取得这些成就的同时,仍存在着制度缺失、制度悬置、制度错位和制度空转等问题。在国家高度重视农村公共文化服务制度建设的同时,研究中国农村公共文化服务制度的文献也呈增量发展的趋势。研究者从不同学术理路论述了中国农村公共文化服务制度的价值意义、内容构成以及建设进路,并形成了诸多见解与观点。

其一,从价值意义的角度分析中国农村公共文化服务制度建设的迫切性。中国农村公共文化服务制度作为一项公共性制度安排,公平正义、均等共享是其本质要义。有学者认为既有中国农村公共文化服务制度建设关系着农村公共文化服务均等化目标实现、农民文化权利保障(5)曹爱军:《基层公共文化服务均等化:制度变迁与协同》,《天府新论》2009年第4期。。其中,既有的体制机制成效和政府财政投入总量,都会制约农村公共文化服务均等化目标的实现(6)赵迎芳:《当代中国公共文化服务均等化的路径选择》,《云南社会科学》2016年第5期。。有学者从治理属性的角度审视中国农村公共文化服务制度建设的重大意义,提出农村公共文化服务制度建设不仅具有娱乐大众的功能,同时具有教化人民、凝聚认同等社会治理的功能(7)巩村磊:《农村公共文化服务体系构建的价值取向及其现实意义》,《理论学刊》2014年第1期。。

其二,从制度内容构成的角度探讨中国农村公共文化服务制度建设逻辑。中国农村公共文化服务属于基本公共文化服务,通常受到基本公共文化服务制度的影响。有学者从公共文化服务财政保障机制、人才队伍体系、管理体制与设施管理体系的角度来明晰现代农村公共文化服务制度的内容构成,认为可从这些基本制度安排着手推进中国农村公共文化服务制度建设(8)冯佳:《公共文化服务制度建设研究》,国家图书馆出版社2015年版,第22页。。也有学者基于制度创新的维度,明确提出公共财政保障、文化管理体制、供给体系等属于农村公共文化制度内容(9)曹爱军:《农村公共文化服务制度创新的基本维度》,《重庆社会科学》2009年第4期。。

其三,从对策与建议的角度论述中国农村公共文化服务制度建设应如何推进。有学者认为,国家公共文化服务财政投入城乡差距较大,造成农村公共文化服务经费严重不足,这需要完善农村公共文化服务财政制度(10)陈坚良:《新农村建设中公共文化服务的若干思考》,《科学社会主义》2007年第1期。。同时,也有学者反思公共文化发展中普遍存在的地域、城乡、阶层的非均衡态势及低层次的结构性矛盾, 深入考察公共文化非均等发展的制度根源,提出了健全公共财政制度,特别是完善基层政府财权与事权相匹配的制度,构建共生治理的公共文化发展机制等措施(11)曹爱军:《基层公共文化服务均等化:制度变迁与协同》,《天府新论》2009年第4期。。有学者强调建立有效的绩效评估机制,这是提高农村公共文化服务质量,改变当前农村文化建设落后状态,推进社会主义新农村建设的关键路径(12)李宁:《农村公共文化服务绩效评估机制构建研究》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2009年第6期。。也有学者从民主治理结构和运行机制、群众文化参与机制、社会力量参与机制和社会化运营机制、人员、队伍、资金、技术等在内的保障机制以及各种文化资源的整合以及融合发展机制等方面来论述农村公共文化服务制度创新(13)吴理财:《以财政标准化投入推进农村公共文化服务均等化发展》,《行政管理改革》2019年第5期。。

总的来看,既有研究对中国农村公共文化服务制度建设进行了较为丰富的讨论,有利于从实践上推动中国农村公共文化服务制度的变迁发展。但是,当我们试图剖析中国农村公共文化服务制度变迁的内在机理并探究其规律时,可以发现既有研究仍存在着可完善之处,这主要体现为两个方面:一是既有研究存在共时性与历时性分离的问题。既有研究主要聚焦于当前中国农村公共文化服务的具体制度安排以及整个制度体系建设,共时性与历时性的研究明显分离。历时分析与共时分析作为社会结构分析方法同等重要,辩证统一。只有将共时结构置入历史时空中,才能使历史的思考具有空间性反思的特征。既有研究大多着眼于农村公共文化服务供给体系、制度保障、运行与管理体制、监督评估机制等具体制度安排。然而,一些制度安排可能在某一特定时刻已经形成,也可能是经过不同的历史阶段演变而来,但却鲜有研究者从历史维度考察中国农村公共文化服务制度的生成机理与发展逻辑,使得纵向上的动态讨论与横向上的静态分析存在明显的隔阂。二是既有研究存在理论分析工具缺失的问题。徐勇教授认为,没有理论的关怀,便无法对事实进行必要的解释(14)徐勇:《国家化、农民性与乡村整合》,江苏人民出版社2019年版,第13页。。关于中国农村公共文化服务制度研究,大多数学者是针对制度实践困境给出对策建议,尽管有少数论者借用了制度变迁理论诸如成本收益、制度均衡的相关概念分析中国农村公共文化服务制度建设与发展,但具体的分析过程脱离中国特定的话语旨归。理论分析工具的缺失使我们无法准确把握其变迁的脉络与机理,更无法有效解决当前制度所面临的深层次矛盾,这不仅影响到制度体系建设的持续性,更影响着国家治理的有效性。因为,从中国的实践看,制度视角具有特别意义,有助于我们解决有关治理研究的一些争议问题(15)杨开峰:《国家治理的制度逻辑:一个概念性框架》,《公共管理与政策评论》2020年第3期。。

事实上,理性选择制度主义的制度变迁理论范式已经发展得较为成熟,一定程度上能够为中国农村公共文化服务制度变迁研究提供理论支撑与解释进路,国内学者也曾尝试将这一理论运用于解释中国政治制度等相关问题。基于此,本文试图借鉴理性选择制度主义制度变迁理论的解释进路与分析维度,在深入讨论其适用性的基础上,立足中国情景构建中国农村公共文化服务制度变迁的分析框架。

二、理性选择制度主义的制度变迁分析范式及其适用性

相对于旧制度主义而言,新制度主义对“制度变迁”问题进行了更加广泛和深刻的研究,并最终形成了历史制度主义、社会学制度主义和理性选择制度主义三大流派。历史制度主义研究范式主要针对长时段、跨领域、多层次的政治、经济和社会问题进行研究,适用于解释国家重大制度安排。梅古特(Ellen M.Immergut)就曾指出:“历史制度主义研究者往往以较为宏观的研究路径,以结构性要素为视角,较多地关注不同历史时期不同国家之间的政治、国家及社会相互关系。”(16)Ellen M.Immergut,“The Theoretical Core of the New Institutionalism”,Politics & Society,Vol.26,No.1,1998,p.17.与历史制度主义相比,社会学制度主义本质上体现为一种规范意义上的分析范式,或者说,是一种文化审视,主要是对非正式制度或者制度安排中的非正式因素给予关注。与上述两大制度流派不同,理性选择制度主义强调制度的内生功能和演进性,也对制度与个人或个体性组织的双向作用进行全景关照,以微观视角来论述制度问题,深刻地揭示了制度所存在的利益属性,常适用于解释中观的、具体的制度规则。从制度的所属范围来看,中国农村公共文化服务制度既不属于国家根本性的政治、经济、社会等宏观制度安排,也不属于一项非正式的制度安排,而是国家基本公共服务领域中的一项具体制度安排。从制度的内在本质看,中国农村公共文化服务运作通常会受到行政压力、部门利益、政绩考核等的影响(17)吴理财:《公共文化服务的运作逻辑及后果》,《江淮论坛》2011年第4期。,这也使得制度本质上具有利益属性。因此,以理性选择制度主义作为中国农村公共文化服务制度的主干理论源流具有一定的合理性与正当性。

(一)理性选择制度主义的制度变迁分析范式

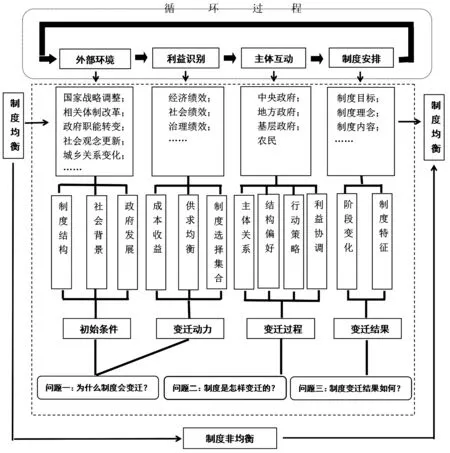

理性选择制度主义的制度变迁理论汲取了新制度经济学的合理元素,集聚丰富的理论资源,主要围绕“为什么制度会变迁”“制度是怎样变迁的”以及“制度变迁结果如何”这三个方面分析阐述制度变迁的生成机理,并已形成了特有的解释进路与分析维度。依据理性选择制度主义的制度变迁理论解释,当制度的外部因素发生改变时,制度非均衡状态出现,行动主体基于个体利益诉求,通过“成本—收益”来计算发动制度变迁所能获得的外部利润。若发动制度变迁的收益大于成本,行动主体能够在制度变迁中获益,则会产生发动制度变迁的动力。随后,行动者会基于各自利益诉求展开利益博弈,最终完成制度调整或新制度规则的构建,从而使制度重新回归均衡。该理论一方面从外部因素变动和潜在利润计算的角度探讨了制度变迁的动因,解释了“为什么制度会变迁”,另一方面从行动主体之间利益博弈的角度来探究制度变迁的过程,回答了“制度是怎样变迁的”。与此同时,该理论还从制度调整或新制度规则构建的视角来考察制度变迁的结果。

“外部因素”是制度变迁促成因素的关键性分析要素,这一概念在理性选择制度主义的制度变迁理论中论及较广,主要用于对制度变迁促成因素的解释说明,与制度变迁的动力存在本质区别。然而,二者都是解释制度为什么会变迁的关键性分析要素。在理性选择制度功能主义逻辑里,某些条件的转变能使既有制度功能紊乱,进而导致制度崩溃(18)Thelen kathleen,“How Institutions Evolve:Insights Comparative Historical Analysis”,inComparative Historical Analysis in the Social Sciences,New York: Cambridge University Press,2003,p.215.。理性选择制度主义代表人物诺斯(Douglass C.North)认为,相对价格的变化、技术的改变等外部因素变动是制度变迁的前置条件与促成因素(19)Douglass C.North,Institutions,Institutional Change and Economic Performance,London:Cambridge University Press,l990,p.84.。拉坦(Vernon W.Ruttan)在认同诺斯观点的基础上,强调“产品相对价格的变动以及促进经济增长的新技术变革都会促使制度变迁需求的改变”(20)Vernon W.Ruttan,“Induced Institutional Change”,in Hans P.Binswanger and Vernon W.Ruttan(eds.),Technology,Institutions and Development,Baltimore:Johns Hopkins University Press,1978,pp.327-357.。与此同时,奈特(Knight Jack)特别指出,外部因素会通过影响利益格局进而引起制度发生相应变化(21)Knight Jack,Institutions and Social Conflict,New York:Cambridge University Press,1992,p.227.。可见,在理性选择制度主义研究者们看来,技术、相对价格等外部因素发生改变,生成了制度变迁的初始条件。换言之,外部因素发生改变被看作是一种诱致性要素,被理性选择制度主义研究者们纳入对制度变迁动因的解释之中,这是廓清“为什么制度会变迁”的关键性分析要素之一。

“利润计算”是理性选择制度主义探讨制度变迁的直接动力的关键性分析要素,旨在回答“为什么制度会变迁”。如前所述,理性选择制度主义的相关研究表明,价格、技术等外部因素的改变为制度变迁提供了可能性,但这仅作为制度变迁的充分非必要条件而存在。外部因素改变下制度变迁的潜在收益决定着制度的变迁与否,这是理性选择制度主义各分支理论研究的重点。科斯(Ronald H.Coase)最先使用交易成本理论的概念来探讨制度的发生。他认为,降低成本,增加外部利润是相关行动者发动制度变迁的直接动因(22)Ronald H.Coase,“The Nature of the Firm”,Economic Review,Vol.88,No.3,1937,pp.72-74.。诺斯也指出,制度变迁的诱因在于经济主体期望获得预期的净收益超过预期的成本(23)Lance E.Davis and Douglass C.North,“A Theory of Institutional Change: Concepts and Causes”,in Lance E.Davis and Douglass C.North(eds.),Institutional Change and American Economic Growth,London:Cambridge University Press,1971,pp.3-25.。同时,奈特也认为,个体追求自我利益,推动着制度变迁(24)Knight Jack,Institutions and Social Conflict,New York:Cambridge University Press,1992,p.126.。这表明,制度变迁所能获得的潜在利润成为制度变迁的直接动力,利润计算本质上体现为一种个体利益算计。因此,利润计算是理性选择制度主义揭示和解释制度变迁动力的关键性分析要素。

“主体博弈”是分析制度变迁过程的关键性分析要素,旨在回答“制度是怎样变迁的”。在理性选择制度主义的制度变迁理论语境下,激励和约束制度规则的持续调整与构建是主体行动策略得以调整的过程,更是将主体之间内在博弈外显为规则的过程。事实上,在制度变迁的过程中,主体之间的互动往往是针对一种特殊的博弈环境逐步形成的共同认知行为,也是基于此形成博弈的均衡。诺斯认为,制度规则实质上就是制度变迁过程中博弈的结果。或者说,制度变迁是理性主体在相互之间博弈下进行策略调整,也是认知、信念结构与制度交互影响、共生演化的过程(25)Douglass C.North,Institutions and Credible Commitment,Manuscript,1993,pp.7-11.。然而,格雷夫(Avner Greif)更为强调,相关行动主体之间的持续博弈构成了制度变迁的动态演绎过程(26)转引自董志强《制度及其演化的一般理论》,《管理世界》2008年第5期。。此外,青木昌彦认同博弈均衡的观点,他认为,制度演化过程是点段式博弈均衡过程,系统的变迁是从外部环境冲击开始,外部冲击引发参与主体修正主观博弈模型、重复博弈互动达至均衡(27)转引自鲁鹏《实践与理论:制度变迁主要流派》,山东人民出版社2008年版,第260-265页。。因此,理性选择制度主义的相关研究者主要从行动主体之间的博弈行为去阐释制度变迁的动态过程,并有效回应“制度是怎样变迁的”这一根本问题。

“制度安排”是考察制度变迁结果的关键性分析要素,旨在阐释行动主体之间的利益博弈最终促使制度规则调整或新的制度生成。这一理论清晰表达了制度安排的具体意旨及实质内涵。其一,制度变迁的结果可能体现为高绩效的制度安排的出现。或者说,制度变迁的结果本质上是一种具有更高绩效的新制度安排替代了既有的制度安排。其二,制度变迁的结果也可能是对既有制度安排的修正、调整、完善、补充与更替。正如格雷夫所言,新的制度安排主要是为了改善已经失败的制度,即对既有的制度进行部分变更、重新组合或者引入新的要素(28)Avner Greif,Institutions and the Path to the Modern Economy:Lessons from Medieval Trade,New York:Cambridge University Press,2006,p.194.。因此,新的制度安排并不必然否定和替代既有的制度安排。其三,新的制度安排在本质上是利益的再分配。或者说,制度变迁的过程是既有利益格局被打破,逐步形成新的利益格局的动态过程,制度变迁所形成的新的制度安排,就是这种新的利益格局的体现。正如奈特所认为的,制度变迁的结果无非是利益的再分配与再确认,从一种利益非均衡迈向利益均衡的过程,其结果就是新的制度规则的出台(29)Knight Jack,Institutions and Social Conflict,New York:Cambridge University Press,1992,p.70.。可见,理性选择制度主义从多个方面阐释了制度变迁结果以及新制度安排的内在本质,针对性回应“制度变迁结果如何”这一问题。

综上所述,理性选择制度主义的制度变迁理论关于上述三个根本性问题的阐释分析,正是对制度变迁的原因、过程和结果的有效回应和释析,这一分析范式既形成了相应的解释进路与分析要素,也构成了理性选择制度主义研究制度变迁的一般性分析框架(见图1)。

(二)理性选择制度主义制度变迁分析范式的适用性

理性选择制度主义的制度变迁分析范式是该流派在多种学科背景下所集聚的丰硕成果,主要从微观视角对制度变迁予以动态考察。该分析范式的一般性分析框架不仅从外部因素变动来探究制度变迁的原因,而且也从行动者偏好、行为策略选择等内部因素来挖掘制度变迁的直接动因。整个分析框架贯穿了关于利益的讨论,深刻揭示了制度变迁的本质。理性选择制度主义的制度变迁分析框架汲取了新制度经济学、博弈论和组织理论等养料,并在制度学者们的不断反思与修正下得以最终形成,在政治学、经济学和社会学等不同学科领域也得到了广泛运用。可以说,该分析框架是一个研究制度变迁问题相对比较成熟的框架,在相关社会科学领域中具有一定的适用性。并且,这一分析框架从微观视角解释制度变迁,这与农村公共文化服务制度的利益属性相契合,在一定程度上满足了当前中国农村公共文化服务制度研究的需要。事实上,理性选择制度主义的制度变迁分析框架在分析制度产出时,通常较为强调行动者的利益考量,这也使得制度隐藏的利益属性得到了合理的解释。中国农村公共文化服务受到多元主体利益诉求的影响,也使得这一制度具有利益属性。因此,这一分析框架能更好地揭示中国农村公共文化服务制度变迁的本质。由于中国农村公共文化服务制度植根于中国特殊的社会结构和文化背景,也是致力于发挥公共文化社会治理功能的多元主体互动场域。因此,从提升国家文化治理体系的治理能力看,学界有必要从微观角度分析不同参与主体的行动逻辑与行为特征,由此探究蕴含在制度行为背后的国家、社会以及历史文化基因,厘清制度运行机制的关键因素和关键环节(30)颜玉凡:《公共文化服务参与主体的行为特征及优化发展》,《中州学刊》2019年第1期。。

图1 理性选择制度主义制度变迁分析框架的逻辑图

尽管理性选择制度主义的分析框架较为成熟,也形成了合乎逻辑的解释进路与分析要素,为我们研究中国农村公共文化服务制度变迁提供了研究思路。但作为一种新兴的研究方法和理论范式,理性选择制度主义的制度变迁分析框架产生于西方国家特定的社会经济和政治文化环境,其关键性分析要素往往具有特定的内涵和情景指向,直接运用该分析框架解释中国的具体问题往往存在一定限度。

其一,理性选择制度主义的制度变迁分析框架虽然是一个较为流行的研究范式,但其对制度外部因素的考察主要局限于技术、人口增长等物质层面,这在一定程度上忽视了制度背景、结构要素等对制度变迁所产生的影响。事实上,中国制度变迁的发生往往受各种因素的综合影响,并非是某种单一因素的作用结果。中国制度变迁总体上呈现出国家、社会和制度之间的互动特征,不仅涉及诸多领域、部门,而且这些因素之间往往相互联系且相互制约。但总体来看,制度所处外部环境的变革压力是导致制度变迁的根本动力(31)周思玉:《当代中国制度变迁的动因与过程分析》,《理论与改革》2001年第2期。。由于结构与行动者是相互联系且相互影响的,正如杰索普(Bob Jessop)所言,制度变迁的行动者能基于结构环境进行策略选择以获取潜在利益,这是因为制度结构往往与实践、空间和策略等要素直接相关,并不是绝对的和无条件的(32)Bob Jessop,“Interpretive Sociology and the Dialectic of Structure and Agency”,Theory,Culture & Society,Vol.13,No.1,1996,pp.119-128.。为此,国内学者杨光斌在分析中国制度变迁问题时提出了SSP研究范式。在他看来,制度结构不仅会对制度安排产生影响,而且会直接影响到制度绩效,但理性选择制度主义却忽视了这一问题,可以将其作为理性选择制度研究范式的必要补充(33)杨光斌:《制度范式:一种研究中国政治变迁的途径》,《中国人民大学学报》2003年第3期。。可见,研究中国具体制度变迁问题离不开对社会背景以及经济政治体制等结构性要素的分析。

其二,理性选择制度主义的制度变迁分析框架在以利润计算来解释制度变迁的动因时,主要是将制度变迁完全归因于行动者自利的功利性动机。这种从行动者个体利益的角度来审视制度变迁的动机未免过于简单化,并未克服此前理性选择理论在功能主义、意图主义与志愿主义方面的内在缺陷(34)Peter A.Hall and C.R.Taylor,“Political Science and the Three New InStitutionalisms”,Political Studies,Vol.44,No.5,1996,pp.936-957.。国内学者杨瑞龙沿着理性选择制度主义的制度变迁研究范式,提出中国制度变迁存在政府主导的特点。在由权力中心供给的制度变迁中,中国政府启动制度变迁并非只是基于个体利益计算。在自上而下的各级政府中,实现社会公共利益最大化是中央政府的行为目标,但就地方政府而言,其所代表的地方利益诉求往往具有双重特性(35)刘然、朱丽霞:《中央与地方利益均衡分析》,《云南行政学院学报》2005年第3期。。在分权制度改革与压力性考核体制下,作为相对独立的存在主体,地方政府存在自身利益诉求,但作为中央政府的行政代理人则必须服从全国整体利益(36)贾俊雪、郭庆旺、赵旭杰:《地方政府支出行为的周期性特征及其制度根源》,《管理世界》2012年第2期。。可见,各级地方政府作为公共利益集团也的确存在自已的特殊利益,理性选择制度主义将利益局限于个体自利的功利性动机是不能完全阐释中国政府推动制度变迁的利益需求的。

其三,主体互动过程完全被视为行动者个体利益计算下的博弈与竞争,这不能契合中国集体主义文化传统下相关制度问题研究以及主体间的关系。博弈原有局戏、围棋、赌博的含义,表明不同的决策主体在互动过程中基于自身认知能力和所掌握的信息,做出有利于自身决策的一种行为方式,常用于解释主体为了利益出现竞争关系。事实上,理性选择制度主义以各主体基于个人收益而展开多次、反复博弈,最终达成共识来解释制度变迁过程,这是将主体间的关系视为竞争关系,集中凸显西方个人主义方法论,它与西方个人主义价值观文化是相适应的。然而,中国的文化传统是以“集体主义”为原则。“和合”理念是中华民族伟大复兴所需的治国理政智慧,这种理念不仅承认多样性、差异性和矛盾性,而且要求自觉达至融合统一的和谐秩序(37)陈秉公:《论中华传统文化“和合” 理念》,《社会科学研究》2019年第1期。。从中国文化传统来看,社会发展更为强调协调与统一。与此同时,在中国,中央政府是党和国家意志的贯彻实施者,以回应社会发展需求、实现公共利益为目标,在制度变迁中居于主导地位,一系列的制度、体制和机制改革往往体现中央政府自觉的推动。中央政府与地方政府之间是上下级权力隶属关系,后者的权力源自前者的授权,并非是不同权力之间的零和博弈关系(38)朱成燕、储建国:《央地关系的协调性与当代中国纵向政治制度变迁——基于对制度变迁广义理论的反思》,《学术月刊》2019年第4期。。正因为如此,中国制度变迁是中央政府主导下为实现公共利益的目标而对各级政府以及相关主体的利益观念,行为和相互关系进行的自觉的、有意识的调整过程。因此,以个体利益博弈来解读中国制度变迁中主体间的互动,其适用性是值得商榷的。

由此可见,理性选择制度主义的制度变迁分析框架尽管为我们研究中国农村公共文化服务制度变迁提供了合理的解释进路,但其关键性分析要素直接运用于解释中国的制度变迁等相关问题往往存在排异性。因此,这就需要我们结合中国情景,对理性选择制度主义的分析要素进行内涵重构。

三、中国农村公共文化服务制度变迁的分析框架

就制度变迁研究而言,理性选择制度主义有着相对丰富的理论资源,其制度变迁分析框架较为成熟,并形成了清晰的制度变迁解释进路和分析要素。然而,由于中西方文化、政治体制等方面具有差异性,所以不能直接套用理性选择制度主义的制度变迁分析框架,需要对其关键性分析要素进行内涵重构,以契合中国场景和特定的话语旨归。

(一)外部环境:中国农村公共文化服务制度变迁的初始条件

理性选择制度主义认为,外部因素的改变为制度变迁提供了可能。尽管诺斯强调将经济变迁过程置于新制度经济学动态的视角下,“关注人类提出的解释自身环境的信念以及人类为塑造自身环境所创立的(政治的、经济的和社会的)制度”(39)[美]道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,钟正生等译,中国人民大学出版社2013年版,第12页。。但整体而言,理性选择制度主义对外部因素的讨论忽视了结构性要素。在制度变迁的外部因素改变时,理性选择制度主义往往强调的是技术变革、相对价格变动等。可以说,理性选择制度主义的相关研究者在聚焦于某项制度的变迁研究时,往往对制度背后的宏观社会背景关注较少。因此,所谓的制度变迁的外部因素并未涵盖制度背后的宏观社会背景以及制度结构性要素。然而,在中国的政治经济发展过程中,国家权力发挥着重要作用,尤其是社会转型和社会经济发展都有赖于国家权力的推动。因为不同发展阶段的主要矛盾不同,政府的工作重心和行为偏向不同,公共服务供给绩效也会不同(40)刘然、朱丽霞:《中央与地方利益均衡分析》,《云南行政学院学报》2005年第3期。。因此,研究农村公共文化服务制度变迁不能忽视不同发展阶段国家发展战略的调整与各项体制的改革,若完全以理性选择制度主义对制度变迁外部因素的解释研究中国农村公共文化服务制度变迁的初始条件,是存在局限的。

有学者通过考察20世纪70年代末的中国国情,发现制度变迁所处外部环境往往受多维变量因素的制约(41)张玉、武玉坤:《论制度变迁与“中国模式”的逻辑路径》,《江淮论坛》2010第2期。。一方面,为了有效回应社会公共需求的新变化,使现代政府的治道变革得以持续推进,公共文化服务成为政府治理的重要内容,公共文化的发展高度契合了政府的治道变革理念(42)李少惠、曹爱军、王峥嵘:《行政变革中的公共文化服务及其路向》,《中国行政管理》2007年第4期。。另一方面,随着政府由“管制型”向“服务型”的转变,以及“以人为本”的文化战略意识的确立等,也为公共文化服务的发展提供了有利的环境条件(43)曹爱军:《公共文化服务的兴起及其发展取向》,《重庆社会科学》2010年第5期。。这些都为农村公共文化服务制度变迁提供了条件。与此同时,在文化权利观兴起的背景下,有效地保障社会成员文化权益并创造有利条件,是各国政府对本国国民和全社会的承诺的履行(44)吴理财、王前:《文化权利导向下的国家基本公共文化服务保障范围研究》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期。。这也推动着农村公共文化服务制度的发展与创新。社会主义新农村建设也对农村公共文化服务体系的建设提出了新的现实需求(45)李宁:《农村公共文化服务绩效评估机制构建研究》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2009年第6期。。可见,中国农村公共文化服务制度变迁的外部环境并非是某一单一要素的变动,而是复杂要素的变动集合,国家发展的整体规划、政府职能转变、社会观念的转变、农村发展新规划等都会塑造中国农村公共文化服务制度变迁的外生环境。因此,本文认为国家战略调整、相关体制改革、政府职能转变、社会观念更新以及城乡关系变化等都应作为中国农村公共文化服务制度变迁外部环境必要的考察分析要素。

(二)利益识别:中国农村公共文化服务制度变迁的动力

理性选择制度主义把利润计算视为理性行动主体的激励。在他们看来,相关行动主体基于个体利益的计算,构成了制度外部因素变动后触发制度变迁的直接动力。这一流派的大多数研究者认为,制度变迁的动力来源于制度预期收益对行动主体的激励,而利润计算是一种基于个体利益的算计。正因为如此,制度变迁的发生在本质上是因为既有制度安排无法获取利益,如果这些利益在既有的制度安排下能够得到满足,那么就无所谓制度变迁。实际上,人类社会发展过程中的一切活动都与利益相关,一切社会经济关系在本质上都是利益关系的体现。或者说,利益已经构成了人类社会的永恒话题(46)刘然、朱丽霞:《中央与地方利益均衡分析》,《云南行政学院学报》2005年第3期。。从利益的内涵来看,利益源于人的需要,是一种获得了社会内容和特性的需要,体现了对人需要的满足。就中国农村公共文化服务制度而言,该制度是中央政府在公共服务领域制定和实施的一系列具体制度安排。因为中央政府的政府职能具有公共性特征,这是国家社会公共利益的内在规定性要求,从时间和空间维度看,这也构成了政府合法性的基础(47)朱国伟、徐晓林:《论中央政府职能的公共性范畴及其实现基础》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2013年第6期。。张康之曾指出,政府职责“落实在公共行政的职能上,会实现从以政府运行为中心向以社会和公众的需求为中心的转变,从以行政效率为中心向以社会和公众的根本利益的最大程度的实现为中心”(48)张康之:《论“公共性”及其在公共行政中的实现》,《东南学术》2005年第1期。。中央政府对社会发展需要与农民文化需求的回应,也为中国农村公共文化服务制度变迁提供了动力,其中凝聚的是社情民意,更蕴含着以人为本的价值理念。同时,中国农村公共文化服务体系建设既可以为农村提供文化产品和文化服务,也可以化解社会矛盾冲突并实现乡村社会的长治久安(49)巩村磊:《农村公共文化服务体系构建的价值取向及其现实意义》,《理论学刊》2014年第1期。。这表明,为了实现农村的和谐稳定,农村公共文化服务制度的持续变迁创新是必要的,一定程度上可为制度的健全和完善提供不竭动力。况且,国家治理现代化和农民美好文化生活需要的满足取决于中国农村公共文化服务制度建设质量。整体而言,中国农村公共文化服务制度的变迁是源于公共利益需要。因此,完全照搬理性选择制度主义对行动者追逐物质层面利益和个体利益的分析来研究中国农村公共文化服务制度变迁的动力,往往是有失偏颇的。因此,从利益识别的分析维度来考察中国农村公共文化服务制度变迁动力时,要结合制度变迁的背景,从多角度去拓展和丰富利益的外延内涵,这样才能更好地解释这一制度变迁过程中的预期收益的本质内容。

(三)主体互动:中国农村公共文化服务制度变迁的过程演绎

费奥里纳(Morris Fiorina)虽然对新制度主义的新颖程度提出质疑,但他将理性选择制度主义置于实证政治理论的发展脉络,认为实证政治理论的新制度主义优先关注理性意义上的能动性,主张偏好是给定的而且利益因素比观念因素更具解释效力(50)Morris Fiorina,“Rational Choice and the New Institutionalism”,Polity,Vol.28,No.1,1995,pp.107-115.。理性选择制度主义以理性经济人作为研究假设,大多从纯粹经济学的研究途径去观察制度变迁的全过程。他们大多认为,主体之间的互动博弈推动了制度的演绎。显然,这一理论流派对制度变迁的动态过程有着合乎逻辑的认知,但若完全从这一视角来理解中国农村公共文化服务制度变迁的互动过程,这并不太妥当。中国农村公共文化服务制度的变迁过程,涉及的行动主体包括中央政府、地方政府(省、市、县)、基层政府(乡镇)与农民。事实上,这些相关行动主体并非是经济学意义上的“完全理性的经济人”。尽管地方政府、基层政府存在一定程度的自利性,但中央政府、地方政府、基层政府也代表着社会公共利益,行使着公共权力,往往具有公共性。此外,农民尽管以满足个体利益需要为主导,但这一群体也是具有公共精神、公共理性的社会人。所以,与理性选择制度主义所描述的理性经济人之间的互动博弈不同,中国农村公共文化服务制度变迁中的主体互动,并非是一种经济学意义上的利益博弈关系。这种主体互动本质上是一种公共利益目标下的行动主体之间的利益协调,体现为一种利益协调过程,并非是一种相互冲突的关系。或者说,这种主体互动旨在以公共利益为核心,是为了防止地方政府、基层政府、农民内在的趋利性对公共利益的实现产生不利影响,是基于公共利益目标的利益协调过程。实现公共利益目标需要中央政府在地方政府、基层政府、农民主体之间进行利益协调,形成合力。如果单纯地借鉴理性选择制度主义的经济人假设,将互动过程理解为相关行动主体的自利性博弈行为,这在一定程度上会忽视政府的公共性本质以及中国农村公共文化服务制度的公益性特质。因此,中国农村公共文化服务制度变迁的过程演绎,本质上是公共利益目标下中央政府在相关行动主体之间的利益协调。

(四)制度安排:中国农村公共文化服务制度变迁的结果

制度安排是制度变迁所呈现的结果,理性选择制度主义将制度变迁后出台的新制度安排理解为制度绩效的提高、制度的局部调整与完善,或者是一种利益再分配结果。事实上,中国农村公共文化服务制度作为公共服务领域的具体制度安排,其制度变迁结果也存在上述特征。或者说,我们也可以从这几个方面去理解新的制度安排。因为,制度环境变动下所形成的制度安排是制度绩效的集中表现。同时,在中国农村公共文化服务制度变迁的过程中,不同阶段的制度安排本质上是公共文化资源在特定阶段的再分配,它反映了不同时期公共文化资源分配的阶段性利益均衡状态。从新制度安排的形式和内容来看,中国农村公共文化服务制度变迁不同阶段所形成的制度安排,也呈现出局部调整与内容的变化,其本质是通过出台更有效率的制度安排更好地促进文化资源的优化配置。

因此,在借鉴理性选择制度主义理论研究范式,沿用其解释进路的同时,需要对相关分析要素进行内涵调适,本文尝试构建中国农村公共文化服务制度变迁的分析框架(见图2)。

图2 中国农村公共文化服务制度变迁分析框架的逻辑图

总的来看,“外部环境—利益识别—主体互动—制度安排”这一分析框架所内含的四个分析要素是存在内在逻辑关系的,它们共同构成制度变迁的整体性循环系统。在这个分析框架中,外部环境变动形成了制度变迁的初始条件,为制度变迁提供了可能。在外部环境变动下,制度预期利益显现,中央政府在公共利益目标下则会启动制度变迁,并对相关地方政府、基层政府、农民进行利益协调,以使相关行动主体从非合作走向合作,实现公共利益内部转换,最终推动新的制度安排出台。当新的制度安排所在的外部环境再一次发生变动时,又会形成制度变迁的初始条件,由此制度变迁循环往复。

结 语

本文沿用理性选择制度主义的解释进路,立足中国现实场域,试图以中国话语构建“外部环境—利益识别—主体互动—制度安排”分析框架,为解码中国农村公共文化服务制度变迁内在机理以及剖析其规律特征提供必要分析工具。改革开放以来,为适应社会发展新变化,中国农村公共文化服务制度建设经历了复兴、扬弃与完善的阶段,分别呈现出“发展优先、服务经济”“公平优先、权利保障”“公平主导、民生引领”等三个阶段性特征。解码中国农村公共文化服务制度变迁过程,就需要弄清制度变迁的原因、过程和结果。“外部环境—利益识别—主体互动—制度安排”分析框架,以外部环境的历时性、周期性变动为逻辑起点,分析外部环境变动导致的制度非均衡状态下中央政府、地方政府、基层政府、农民的潜在利益差异及各自行动逻辑,试图从利益协调角度剖析四者之间的互动过程,并对新的制度安排予以解释。基于这样一种历时性考察,我们能够更好地把握中国农村公共文化服务制度从“过去”到“现在”的嬗变轨迹、变迁机理和规律特征,以此弥补既有研究中存在的历时性研究与共时性研究相分离的缺陷。与此同时,该分析框架中的分析要素之间呈现相互关联、层层递进的逻辑关系,并非以一种静态的视角抑或西方话语体系来解释中国农村公共文化服务制度变迁,而是结合中国社会转型的宏大历史叙事对中国农村公共文化服务制度变迁给予现实观照和理论关怀。总的来看,与既有研究相比,本文构建这一分析框架的创新之处在于以理论分析工具为基础,在充分借鉴理性选择制度主义制度变迁理论解释进路的基础上,厘清分析要素之间的逻辑关系,并结合中国社会发展现实情况及话语体系对其分析要素进行内涵重构,形成一个适用于解释中国农村公共文化服务制度变迁的分析框架。况且,这一分析框架并非从国家发展战略调整、制度结构变动以及乡村发展新要求等外部环境单一维度变化的角度探究农村公共文化服务制度变迁的影响因素,而是将外部环境、行动者都纳入这一制度变迁的影响要素中进行讨论,在宏观制度背景与政府微观行为意义之间进行关联,尝试从内源性与外生性要素相结合的角度探讨多重因素作用下的中国农村公共文化服务制度的渐进性变化过程。然而,本文所构建的中国农村公共文化服务制度变迁的理论框架也存在着未能完美嵌入的缺陷以及实证分析的不足,需要在今后更进一步的研究中不断进行知识积淀和理论挖掘。正如诺斯所言:“我们对制度的严肃研究还只是一个开端。这一研究的前途是光明的。我们可能对所有这些问题永不会有一个准确的回答,但我们可以做得更好。”(51)[美]道格拉斯·C·诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,刘守英译,上海三联书店1994年版,第188页。