重庆城市记忆的媒介聚像

2021-03-16郑笑眉居雅雯

郑笑眉 居雅雯

摘 要 作为人类交往领域的终极形式,城市在社会的政治、经济、文化领域发挥着越来越重要的作用。在众媒时代,由谁来对城市进行记忆、记忆的形式及记忆的内容发生了哪些变化?通过Python软件,以重庆为关键词在微博平台进行数据挖掘,共获得25万余条微博账号,将其分类抽样后发现:重庆城市记忆的主体向多元化发展,而记忆的形式则以图文视频的融合形式为主,而记忆的内容多是泛娱乐化内容。

关键词 城市记忆;媒介聚像;数据挖掘

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)22-0084-04

基金项目:本文系2018年度重庆市社会科学规划项目“众媒时代‘重庆’城市记忆的建构研究”阶段性成果(2018QNCB46);重庆工商大学2017度校内科研项目(1751019)阶段性成果。

城市是社会生产力发展到一定阶段的产物,亦是社会生产力及人类文明结晶的具象呈现。人们对城市的看法角度不同,观点各异:有人称之为“生活中心或劳动中心”,有人认为其是“一个比较有永久性和高度有组织的中心”[1],是“人类交往领域的终极形式”[2]。黑格尔则从哲学的高度,将家庭、社会需要和交往活动作为城市产生的历史前提,以此透视城市的感官表象,来把握城市的本质。时至今日,城市已成为现代世界的象征,人们通过各种口头传播、个人媒体、大众媒体等对各具特色的建筑、人文历史、地理环境和产业结构等城市特征进行记忆,并塑造和重构不同的城市形象。

这些由更多大众观察和书写的,由更多社交媒介呈现的城市记忆和形象,让我们拥有不同的城市认知路径。“众媒时代”,一个城市的记忆是由谁记忆的、记忆的内容是什么,有什么特色,在社交媒体如微博中是如何书写和呈现的?又会留下怎样的城市形象?回答这些问题不仅关乎城市形象,更关乎一个城市发展的未來,而在国家中心城市和西部成渝城市群的发展战略下,考察重庆城市记忆的媒介化建构现状极具现实意义,对重庆的城市形象建构及传播具有重要的指导意义。

1.1 城市对区域经济发展的引领作用

城市是人口、信息及物质的聚集地,更多的聚集意味着交换的产生、增强,从而形成更为强大的生产力、消费力。在此意义上,法国历史学家费尔南布·罗代尔将第一批城镇和城市的出现比作人类历史上至关重要的转折点、意义重大的分水岭,当城市带着书写文字首次出现时,为我们打开了所谓“历史”的大门[3]。他认为“每一个城市都好比一个变压器,它加大电压,加快变换速度,不断地充实人类生活。”[3]

进入21世纪,城市对一个地区经济发展的引领作用更加明显。2019年,国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》,对于优化我国城镇化布局和形态,推动新型城镇化高质量发展具有重大积极意义。2020年《政府工作报告》指出,重点支持包括新型城镇化在内的“两新一重”建设。2021年《政府工作报告》以及“十四五”规划和2035年远景目标纲要(草案)中都提出要完善新型城镇化战略,全面推进乡村振兴。

推进新型城镇化已成为重要的国家战略,以城市群、都市圈为依托,促进大中小城市和小城镇协调联动及特色化发展,在全面助推乡村发展和乡村振兴的同时,对于加快我国现代化建设步伐、顺利实现中华民族伟大复兴的中国梦,具有至关重要的意义。

1.2 个人记忆内容重构城市形象

城市记忆具有强烈的空间性,它反映城市中的社会群体对城市各个时间断面内所有有形物质环境和无形精神文化的共同记忆[4]。人们通过各种媒体如电视、网络、手机等外在记忆载体所呈现的城市形象对生活工作过的城市空间进行回忆、记忆。由于个性化自媒体的飞速发展,个人关于城市的记忆内容正在重新构建关于城市的记忆,这种个人的关于城市的记忆影像对于城市形象的塑造和传播形成强烈的支撑,像在短视频平台上非常流行的网红城市:重庆、西安等,对处于西部等较为落后地区的城市形象构建具有非常重要的启示意义。如重庆的8D魔幻地形、两江秀丽风光以及红色文化、巴渝文化资源,正通过短视频这种个性化的自媒体形式进行着大量的传播。过去,火锅、小面、美女等扁平化的文化符号成为重庆城市形象的代表,而在抖音平台,千与千寻式的洪崖洞、“穿楼而过”的李子坝轻轨站、27层楼顶的休闲广场,让重庆的城市形象更加具象化和立体化[5]。这种在抖音、微博等自媒体平台中的关于城市的场所、景观、美食、人文等不断累积,不断记忆,重新构建和传播了最新的城市形象。

2.1 数据来源

作为一种新的社交媒体,微博在全球范围内迅速兴起和流行,其以方便的操作模式和简洁的内容要求,成为公众舆论空间构建的典型,近年来其活跃度、传播力和影响力快速增长,微博热搜一度成为人们了解热点时事的代名词,微博亦成了个人表达自己态度的一个主要阵地。

为充分了解不同的记忆主体、对重庆城市的记忆内容、记忆呈现及城市形象的媒介聚像,本文以微博为样本库,通过Python对2019年2月至2020年1月一年间的微博数据进行挖掘,找到与重庆、巴渝相关的账号主体,然后对其进行分类,再通过构建相关指数进行排序,然后选取头部、中部和尾部账号各10个共150个账号,对每个账号的内容展开挖掘,形成分析的基础语料库。

2.2 数据挖掘流程

2.2.1 账号分类

在所挖掘的时间段内,如果单纯以发文数量或者是影响力大小来判断重庆城市记忆的主体,可能会陷入一定的数据偏差。毕竟,一些较强的媒体机构或个人账号在某一方面的优势,可能会掩盖更多记忆的主体。因此,为了更好地研究这些不同的记忆主体,本文依据微博的认证及内容形式对账号进行了分类,共划分五个类别,即各级媒体账号、政务微博账号、企业机构账号、自媒体(个人认证)和普通网民账号。

2.2.2 构建指标进行排序

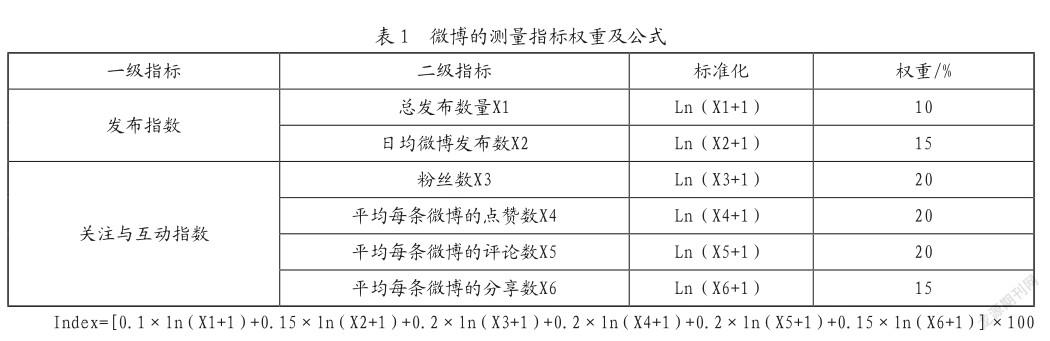

在五个类别的基础上,本文结合清博大数据“微博传播指数BCI”以及张志安等学者的微博影响力研究指数,将微博的影响力划分为发布指数、关注与互动指数,然后进行排序计算,形成表1的计算公式。

1)发布指数。发布指数实际是指与重庆相关的账号主体的微博到达影响力。要对微博账号的影响力进行排序,首要要看微博的内容发布数量。因此,发布指数所包含的二级指数包括总发布数量以及考察其持续发布能力的日均微博发布数。由于内容发布的数量是其总体影响力的基础,在权重分布上,结合专家判断,本文赋予其25%的权重,其中,总发布数量占比为10%,日均微博发布数占比为15%。

2)关注与互动指数。关注与互动指数则是考察微博账号主体的传播影响力。微博的影响力,最主要的是考察用户在观看该微博内容时其态度及行为的变化。态度变化的主要标志则是用户观看后是否关注,即微博有多少粉丝,粉丝数量是用户用态度投票的最直接的体现;此外,能够促使用户在观看微博时的行为都是该微博传播影响力的体现。如一则微博能够让用户点赞、评论,那它最少说明该微博的影响力大到能够让用户产生行为。基于这一点,在权重分配上,粉丝数量、点赞数量及评论数量都占比达到20%。而大多数微博的一键分享功能也让微博分享成为仅次于上述用户行为的动作,本文赋予其权重为15%。

3)排序及抽样。将上述五类微博账号,按照微博影响力指数公式进行计算,根据分值大小进行排序。而如何进行抽样呢?要想选取的样本能够较为全面地代表总体微博账号。本文将计算排序后的微博分为好的、中等的及差的三个层次,然后从中抽取最好的10名、最差的10名以及中部的10名。然后对此五个类别,每个类别30个微博账号的内容(2019.02.05—2020.01.24)以及评论进行再次挖掘,形成分析的语料库。

互联网及自媒体蓬勃发展以来,网络话语及个人记忆加速打破了时空的界限,线性的文化记忆受到交互记忆的挑战,网民对传统权威和意见领袖的戏谑和消解成为网络舆论的后现代标榜,更促使城市记忆的表征变得支离破碎。

同时,海量网民建构的具有个人经验的、泛娱乐化的城市记忆成为城市形象的主要传播内容,而在记忆的方式上图片、文字及视频的融合成为主流的记忆形式。

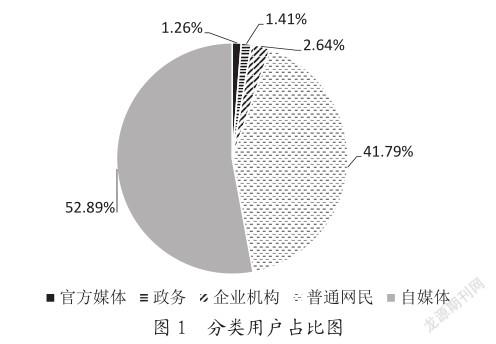

3.1 记忆主体的民间转向凸显

本文对涉及发布重庆相关内容的257 321个微博账号进行统计分析,发现重庆城市记忆的主体多元化局面已经形成,而在自媒体、普通网民、官方媒体、政务及企业机构这五类主体中,自媒体及普通网民以52.89%和41.79%的占比名列前两位,成为城市记忆主体最显著的代表,而政务、官方媒体账号占比分别为1.41%和1.26%(图1)。

政务类账号中各行业以及自媒体和网民的个人特色,彰显出重庆城市记忆的多元化特征。官方媒体与个人用户一同勾织重庆城市记忆网格,而个人主体的数量优势让城市记忆主体的民间转向凸显。

3.2 图文视融合是记忆的主要形式

本文将25万个账号分为五类,并按照发布指数和关注与互动指数进行排序,在五个类别中分别选取排名前十、后十及中间的十名,共选取150个账号,然后對此150个账号的内容进行挖掘,分析发现其主要的呈现形式多为“文字+图片”“文字+链接”及“文字+视频”。其中,文字+图片的形式占比最多,达到44.9%,而文字+链接的形式排名第二、仅比第一少了0.5个百分点,达到44.4%;而排名第三的是文字与视频,占比亦达到了38.3%;占比最少的是文字+音乐,只有2.4%。

不同形式的微博功能略有不同,更多形式如文字、图片及视频的融合让微博能够获得较多的互动,在视听多重感觉上调动公众对于重庆的回忆。以视频形式的城市记录满足了公众在场的想象,而图片则实现了人们对重庆记忆的封存,满足公众通过微博的互动达到对重庆的记忆。这种多形式的融合报道方式,将个人感官充分调动展开对城市的回忆,实现自我与城市的互动和联系。

3.3 泛娱乐化的内容更受青睐

多元的记忆主体及多元的记忆形式,必然诞生多元化的内容。在重庆城市记忆的内容方面,本文通过挖掘发现,泛娱乐化的内容成为记忆的主流。我们以自媒体用户为例,他们的内容标签分布在娱乐、影视、综艺领域,占比为9.33%,其次为科技、军事,占比为4.00%,而音乐、视频、摄影领域的自媒体内容占比为2.70%,从中不难发现,影视娱乐类的内容占比最多,成为人们对城市记忆的主要内容类别。

而分析具体的微博内容,我们发现出现频率最高的10个词语:“青春”以3 533次位居第一,“嘉羿”达到2 884次排名第二,而“粉丝、爱豆”等同样以较高的频率位居前十(图2)。这些高频词条成为重庆在微博中的关键性记忆点,也是重庆城市记忆的主题,在这些微博内容中,除了表现青春的内容外,“重庆”成为了粉丝与偶像之间发生联系的物理空间之一,粉丝对偶像的情感互动成为了微博空间中重庆主要的记忆,这符合普通大众对重庆的集体印象,即网红城市。

从以上分析中不难发现,账号主体中影视娱乐综艺类的占比较多,而高频词中“青春、爱豆、明星”等泛娱乐化的内容正占据着城市记忆的重要位置。

众媒时代,重庆城市的记忆更多由个人与集体共同书写和构建,且这种个体建构在丰富传统官方媒体建构的同时,也正以多元化的记忆内容和形式对重庆的城市记忆和形象进行重塑。而城市记忆的内容以泛娱乐化为主,所使用的方式则是图文、视频以及音频的综合运用。本文在厘清重庆城市记忆在微博平台的记忆主体、记忆内容和记忆形式的同时,进一步描摹了重庆城市形象的媒介聚像,对我们理解众媒时代城市记忆的媒介化建构现状具有现实意义。

参考文献

[1]柳思维.论城市内涵、起源及中国古代城市发展第一个高峰期[J].求索,2003(3):4-7.

[2]斯特凡·赫特曼斯.大都市-空间与记忆[M].张善鹏,译.北京:北京大学出版社,2018:5.

[3]费尔南布·罗代尔.15-18世纪的物质文明、经济与资本主义[M].顾良,施康强,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2002:569.

[4]Rossi,A.The Architecture of the City[M]. Cambridge:MIT Press,1984:79.

[5]王凌峰.短视频对重庆城市形象的塑造与重构:基于“空间生产”理论的分析[J].青年记者,2019(26):90-91.

2287501186306