新中国成立70年甘肃人口发展:成就回顾与议题展望

2021-03-15冯乐安宋文姬

冯乐安 宋文姬

(甘肃省社会科学院社会学研究所,甘肃 兰州 730010)

新中国成立70年来,甘肃认真贯彻落实党中央、国务院关于人口发展工作的各项决策和部署,加强和改进人口服务与管理工作,人口发展取得历史性成就。特别是党的十八大以来,甘肃科学把握人口发展规律,积极有效应对风险挑战,促进了经济社会与人口均衡协调发展。总结新中国成立70年来甘肃人口发展成绩与相关经验,不仅有助于全面把握全省人口变化的趋势与特征,还有助于深刻认识人口问题对于经济社会发展产生的深远影响。

人口研究议题广泛,传统人口学研究主要关注“生育、死亡、迁移流动”三大主题。随着人口转变与社会发展的深入推进,人口学研究领域不断拓展,议题日趋丰富。从已有成果来看,较少有成果对甘肃人口发展的历史成就进行梳理。本文旨在对新中国成立70年来甘肃人口发展历程进行梳理,对已有成就进行系统总结。为了强化甘肃人口研究的现实基础,丰富甘肃人口研究的问题视角,在总结新中国成立70年甘肃人口发展历史成就的同时,本文尝试提出未来甘肃人口研究应该关注的重点领域和主要议题,以期后续讨论不断推进这一领域的研究进程。

一、新中国成立70年甘肃人口发展主要成就

(一)人口总量稳步增长。新中国成立70年来,甘肃人口总量持续增长,走过了漫长的发展道路。70年来甘肃人口增加了一倍,年均增长率为11.7%,大致来看可以分为以下三个阶段(图1)。

图1 1953~2018年甘肃人口规模发展趋势

第一阶段,高速增长阶段(1949~1980年)。新中国成立后,社会环境安全稳定,人民生活质量明显改善。良好的社会发展基础,促使人口规模高速增长,除上世纪六十年代由于行政区划调整以及自然灾害等因素影响,甘肃人口发展出现了短暂的负增长外,其余大部分时间人口增速明显。从人口普查数据来看,甘肃人口从1953年1292.81万人增长到1982年1974.88万人。新中国成立前30年,甘肃人口增加了682万人,是全省人口规模发展最快的一个时期。

第二阶段,快速增长阶段(1981~2000年)。改革开放以来,我国经济社会领域发生重大变革。在人口发展方面,由于严格的计划生育政策的推行,人口高速增长的局面得到了有效控制,人口自然增长率逐渐下降,人口规模增长趋于放缓。但是由于庞大的人口基数,这一时期全省人口增速依然较快。从人口普查数据来看,甘肃人口从1982年1974.88万人,增长到2000年2515.31万人。改革开放到2000年,甘肃人口增加了540万人,人口增速依然较快。

第三阶段,平稳增长阶段(2001~2018年)。进入21世纪以来,我国现代化建设不断进步,甘肃经济社会发展稳步推进。由于社会发展程度的不断提升以及长期政策宣传导向的影响,人们的生育观念有所转变,生育率明显下降,全省人口规模进入平稳发展阶段。从人口普查数据来看,甘肃人口从2000年2515.31万人,增加到2018年2637万人。进入21世纪的18年来,全省常住人口只增加了122万人,人口发展进入到缓慢平稳增长阶段。

(二)人口再生产持续转变。新中国成立70年来,甘肃人口再生产不断转变。总体来看,主要经历了两次转变。新中国成立至改革开放时期,随着人民生活水平不断提高,医疗卫生事业逐步发展,甘肃人口再生产由高出生率、高死亡率、低自然增长率的传统型人口再生产,逐步转向高出生率,低死亡率、高自然增长率的过渡型人口再生产,人口出生率保持在30‰以上,死亡率下降到10‰以下,人口自然增长率达到20‰以上。

改革开放至21世纪初,我国经济社会发展快速推进,现代化建设成效显著。由于计划生育等各项政策的实施和推行,全国人口发展形势有所变化。从甘肃人口再生产模式来看,出生率有所下降,但依然保持在20‰左右,死亡率进一步下降到6‰左右,人口自然增长率保持在15‰左右。

进入21世纪以来,随着经济社会的进一步发展,全省人口再生产模式进入新的发展阶段。出生率进一步下降并逐渐保持稳定,总和生育率保持在更替水平之下。2015年1%人口抽样调查数据表明,甘肃人口出生率稳定在12‰左右,死亡率保持在6‰左右。由于出生率和死亡率的稳定,人口自然增长率也进入到稳定发展的阶段。甘肃人口发展从过渡型人口再生产转变为现代型人口再生产,人口发展已经进入稳定人口阶段。

(三)“人口红利”助推经济社会发展。新中国成立70年来,甘肃人口红利充分释放。人口红利指的是当人口年龄结构处于最富有生产性的阶段时,充足的劳动力供给为经济增长提供了源源不断的动力[1]。新中国成立后,由于经济社会的稳定发展,全国人口进入高增长阶段。从甘肃人口发展来看,高自然增长率带来大量年轻人口,使得劳动年龄人口大量增加,有力支撑了工农业生产和社会主义建设。

改革开放后,农村劳动力进入城市。一定程度上,正是因为大量劳动年龄人口的辛勤劳动,使得“人口红利”进一步释放,从而成就了改革开放的奇迹。从甘肃人口发展来看,1982年甘肃劳动年龄人口(15~59岁)数量达到1130万,有力地保证了全省现代化建设的稳步推进和经济社会的快速发展。进入21世纪以来,尽管全省少儿人口(0~14岁)呈现不断下降的趋势,老年人口(65岁以上)呈现不断增长的趋势,但是劳动年龄人口仍然呈现小幅增长的趋势。

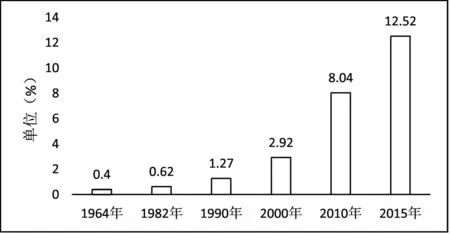

(四)人口受教育水平显著提高。新中国成立70年来,甘肃人口受教育水平持续提升。新中国成立初期,甘肃人口受教育水平相对较低,80%人口处于文盲状态。随着经济社会的不断发展,全省人口受教育程度不断进步。1964年第二次人口普查时,甘肃具有大专以上受教育水平的人口占到全省人口的0.4%。

改革开放以来,全省人口受教育水平不断改善。1990年第四次人口普查时,甘肃人口文盲率下降到39.17%,大专以上学历人口占到全省人口的1.27%。进入21世纪以来,随着经济社会的发展以及大学扩张效应的显现,人口受教育水平显著提高,2015年甘肃大专学历以上人口比例已经占到全省人口的12.52%(图2)。与此同时,全省义务教育巩固率,高中阶段毛入学率,高等教育毛入学率都有明显提升。人口受教育水平的显著提升,已经并将继续为全省经济发展和社会建设提供强大的智力支撑和人才保障。

图2 1964~2015年甘肃大专以上学历人口比例

(五)人口健康状况大幅改善。新中国成立70 年来,甘肃人口健康状况明显提升。新中国成立之初,甘肃人口平均预期寿命不足40岁。随着全省城乡居民生活质量的改善,以及公共卫生体系和医疗服务保障的不断进步,全省人口平均预期寿命明显提升,改革开放初期全省人口平均预期寿命已经达到65岁左右。

进入21 世纪后甘肃人口健康状况进一步提升,2000 年全省人口平均预期寿命上升到67.47 岁,2015 年全省人口平均预期寿命已经达到73.25 岁。新中国成立70 年来,甘肃人口平均预期寿命明显改善,而且与全国的差距进一步缩小,展现出人口健康水平不断改善的良好局面。

(六)人口流动不断加快。新中国成立70年来,甘肃人口流动逐渐加快。新中国成立之初,由于城乡二元结构、户籍制度以及经济社会发展水平等因素制约,人口流动规模较小,流动距离较短。即使到改革开放初期,甘肃城市人口只有300万左右。有限的城市规模和特定的城乡结构,使得甘肃流动人口规模长期处于较低水平。

随着改革开放步伐的加快,甘肃经济快速发展,城市化水平显著提升,人口流动明显加速,农民市民化进程不断加快。进入21世纪以来,从甘肃流动人口规模来看,2010年流动人口规模达到183.95万人。2018年全省流动人口规模进一步增加,达到321.12万人。快速增加的流动人口,有效促进了产业结构调整和劳动力资源整合,对于推动甘肃经济增长和社会发展做出了突出贡献。

(七)人口城镇化水平明显优化。新中国成立70年来,甘肃城镇化水平快速提高。新中国成立至改革开放初期,由于城乡二元结构长期影响,全省城镇化水平发展缓慢。1953年甘肃人口城镇化率只有12.22%。改革开放初期,甘肃城镇化水平仍然相对较低,1982年人口城镇化率为15.49%,平均每年提高不到0.2个百分点。

随着改革开放事业的推进,甘肃城镇化水平快速发展。特别是城乡人口流动加快,有力提升了城市化水平,2000年甘肃城镇化率已经达到了24%。进入21世纪后,甘肃城镇化水平进一步加速。十八大以来,党和国家高度重视城镇化建设,明确提出实施以人的城镇化为核心,以提高城镇化质量为导向的新型城镇化战略。甘肃城镇化建设成绩明显,2018年常住人口城镇化率已经达到47.69%(图3)。

图3 1953~2018年甘肃城镇化水平发展趋势

(八)重点人群共享发展成果。新中国成立70年来,甘肃重点人群共享发展成果。历史上的甘肃,“苦瘠甲于天下”。改革开放初期,国家启动了“三西扶贫开发计划”。进入21世纪以来,甘肃扶贫工作进入新的阶段。特别是实施精准扶贫以来,甘肃扶贫成效显著,全省贫困人口由改革开放初期的1200多万人减少到2018年的110万人,贫困发生率下降到5.6%。2020年甘肃将完成现行标准下贫困人口全部脱贫的历史使命,确保贫困群众与全省居民一道全面建成小康社会。

新中国成立70年来,甘肃少数民族人口快速发展,多项民族政策的实施,保证了少数民族人口的快速发展。1964年甘肃少数民族人口比例为7.57%。改革开放初期,甘肃少数民族人口比例为7.95%。进入21世纪以来,甘肃少数民族人口快速发展,2015年甘肃少数民族人口比例已经上升到9.82%,总规模达到255.13万人。新中国成立70年来,甘肃少数民族人口生产生活条件、社会保障水平等都有了大幅提升。除此之外,甘肃妇女儿童工作、残疾人工作等不断进步,保证了重点人群共享发展成果。

二、当前甘肃人口研究的重点议题

(一)人口保持适度生育水平研究

从甘肃人口出生率变化趋势来看,2000年以前呈现出不断下降的趋势,2000年以后一直稳定在一定水平。特别是近十年,甘肃人口出生率稳定在12‰左右,人口自然增长率也稳定在6‰左右,人口发展呈现出近似稳定人口的特征(图4)。

图4 1990~2018年甘肃人口出生和死亡率指标变化趋势

不少研究指出“中国处于低生育水平已有20多年,不同来源的数据表明这20多年的低生育水平大致经历了1990年代的大幅度下降,1990年代后期和2000年代初期的稳定,以及2000年代中期以来的逐步回升过程。”[2]从甘肃人口总和生育率(TFR)来看,2000年第五次人口普查时为1.32,2010年第五次人口普查时为1.28。尽管不少学者指出基于人口普查数据计算的总和生育率低于真实状况,但即便是调整后的总和生育率也远低于2.1的更替水平。

国外发展经验表明,社会发展程度越高,人口生育水平趋于稳定并逐渐降低。随着经济社会的不断发展,如何保持人口适度生育水平就是一个重要议题。因此,近年来甘肃总和生育率的真实水平和演变趋势,以及未来生育水平预测就是特别值得关注的问题。此外,全面二孩政策的实施,对于甘肃人口生育水平究竟有怎样的促进作用,也需要深入讨论。不仅如此,党的十九大提出“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接”。党的十九届四中全会进一步提出“优化生育政策,提高人口质量”。如何进一步完善生育支持制度,努力构建家庭友好型政策也是迫在眉睫的研究议题[3]。

(二)人口红利和第二次人口红利研究

一般而言,是否存在人口红利主要从两个标准来判断,一个是劳动年龄人口比重,另一个是抚养比高低。从劳动年龄人口比重来看,认为0~14岁人口比重低于30%,65岁以上人口比重低于15%,则存在人口红利;从抚养比来看,总抚养比低于50%(部分研究认为是45%),则认为一个地区存在人口红利[4]。2018 年甘肃人口中0~14 岁人口比重为17.49%,65 岁以上人口比重为11.26%,总抚养比为40.35%。如果从人口年龄结构和总抚养比来看,甘肃人口红利还有一定的发展空间(图5)。

图5 甘肃人口年龄构成堆积面积图

需要注意的是,2015年甘肃1%人口抽样调查数据表明,在15~64岁人口中,45岁以上人口所占比例高达36.65%,15~19岁人口比例为10.30%,二者合计所占比例高达46.95%。15~19岁人口和45岁以上人口所占比例较高,必定会削弱人口红利真实水平。国外学者Lee和Mason等认为,随着人口转变的演进,退休期延长会减弱因为劳动力减少而带来的负效应,这种劳动力减少但经济有所增长的现象称为“第二次人口红利”[5]。

甘肃人口面临中老年劳动力迅速增加,老龄化快速加重的不利影响。因此,通过不同方法对当前甘肃人口红利的真实水平进行测算,就是一个重要议题。此外,如何进一步开发甘肃人口红利也是值得讨论的话题,特别是如何培训和引导45岁以上劳动力人口适应新的发展形势,充分挖掘和利用二次人口红利,都值得深入讨论。

(三)人口迁移流动和城镇化研究

人口迁移流动是人口研究的三大重点议题之一,从甘肃人口迁移流动发展状况来看,近年来人口迁移流动速度不断加快。特别是农村人口较多的地区,人口外出流动的比例更高。例如庆阳、陇南、天水、定西等地区,农村外出人口比例都在18%以上,表明农村人口较多的地区是主要的劳务输出地区。

从已有研究成果来看,对于甘肃人口迁移流动的细致研究还较为有限。例如对于人口迁移流动的规模和变动趋势,人口迁移流动的方向与距离,人口迁移流动的原因及机制等,都缺乏深入分析。不仅如此,人口迁移和人口流动现象本身就存在差异,对于相关差异的讨论,也是推动人口迁移流动研究的重要问题。

从城镇化发展的角度来看,尽管近年来甘肃城镇化水平快速提升,但是与全国还有一定的差距。2018年甘肃城镇化率为47.69%,全国城镇化率为59.58%(图6)。通过比较发现甘肃人口城镇化率在20世纪90年代后期与全国差距开始不断拉大,特别是进入2000年之后。而且,从省内分布来看,市州之间城镇化发展不平衡的特点比较突出。

图6 甘肃与全国人口城镇化率变化趋势

从世界银行最新发布的可持续发展目标来看,欧洲整体的城镇化水平已经接近75%,而北美地区的城镇化水平高达80%[6]42。2014年我国开始新型城镇化综合试点工作,为努力探索符合中国国情的新型城镇化建设进行了有益探索。因此,对于甘肃城镇化发展规律进行总结和分析十分重要。不仅如此,如何缩小各市州之间城镇化水平差距、如何提升城镇化质量等问题都值得特别关注。

(四)人口受教育水平与人力资本研究

通过分析甘肃人口平均受教育年限,发现近年来全省人口受教育状况明显改善。1990年全省人口平均受教育年限为5.04年,2015年人口平均受教育年限增加到8.39年。值得注意的是,甘肃人口受教育状况与全国一直存在一定的差距,在高学历人口层面表现的更为明显。2000年甘肃每十万人中接受研究生以上学历教育的人口与全国平均水平相差37人;而到2015年时,甘肃每十万人中接受研究生以上学历教育的人口与全国平均水平相差266人(图7)。

图7 2000~2015年甘肃每十万人中研究生学历人口与全国平均值差距

甘肃高学历人口数量与全国差距不断加大,再一次展现了区域发展的不平衡和人力资本的地区差异。对于欠发达地区而言,要想进一步提升创新发展的驱动力,必须着力于提升地区人力资本,特别是青年人力资本[7]。因此,人口受教育水平发展趋势及地区间差异是需要甘肃人口研究关注的问题。此外,对于甘肃人力资本发展状况的深入分析,以及如何进一步加大高层次人才培养力度,构建高层次人才吸引机制等,都是事关甘肃高质量发展的重要议题。

(五)人口老龄化研究

从甘肃人口老年抚养比的变化趋势来看,近年来不断上升。在同一时期,甘肃农村老年人口比例和老年人口抚养比要高于全省平均水平。这说明,甘肃农村人口老龄化水平和老年人口抚养比要高于城市。根据当前人口变化的趋势,未来甘肃老龄化程度将进一步加深,城市和广大农村地区都将面临较为迫切的养老问题。

从人口预测的角度来看,21世纪中国老年人口数量的增长主要是受到过去50年3次人口出生高峰的影响,大约到2053年我国老年人数将会达到峰值[8]。未来20年内,甘肃将有大量劳动力人口进入老年人口序列。通过甘肃人口年龄金字塔可以清楚的看到,2015年40~54岁人口规模庞大(图8)。这部分人群会在未来10~20年进入老年人口序列,将会迅速加重甘肃人口老龄化程度。

图8 2015年甘肃人口年龄结构

人口老龄化是生育率下降和寿命延长的结果,在时间上存在滞后性,在过程上存在必然性。由于生育率和死亡率的迅速下降,导致我国人口年龄结构正处于急剧变化的阶段[9]。从未来研究议题来看,要深入讨论甘肃人口老龄化发展趋势,探索积极老龄化发展路径。同时,要加大养老护理服务能力提升、加快养老机构建设等相关问题讨论。只有将应对人口老龄化与促进经济社会发展相结合,才能进一步完善养老保障体系建设,也才能有效推动老龄事业全面协调可持续发展[10]。

(六)人口性别失衡及婚姻挤压研究

从甘肃人口性别比变动来看,1982 年第三次人口普查时,甘肃0~4 岁人口性别比为105.46;1990年第四次人口普查时,甘肃0~4岁人口性别比为108.4;2000年第五次人口普查时,甘肃0~4岁人口性别比为119.26,明显高出正常范围;2015年全国1%人口抽样调查显示,全省出生人口性别比为115.3,仍处于较高水平(表1)。可以看出,21世纪以来,甘肃人口出生性别比长期处于较高水平。

表1 1982~2015年甘肃0~4岁人口性别比

出生性别比明显偏高,会带来一系列不利的影响,最为直接的后果就是造成婚姻挤压。由人口出生性别比所决定的分年龄人口的性别比,会直接影响同期群人口婚龄期的择偶行为。出生同期群是确定的,难以在结构与数量上克服,会导致某一年龄范围内男性婚姻挤压问题凸显,使一些婚姻市场上的弱势群体难以顺利婚配,从而进一步影响这一同期群人口的家庭构成[11]。

长期来看,人口性别比失衡带来的风险是多方面的,需要理性看待和谨慎应对。在未来人口研究领域,要加大人口结构及其变动研究力度,对于性别失衡及由此导致的婚姻挤压程度进行测算。同时,要加大女性权益保护的相关研究,通过倡导移风易俗,树立正确的婚恋观等,积极应对人口性别失衡及婚姻挤压问题。

三、结论与讨论

回望过去70年,从新中国成立到改革开放初期是甘肃人口发展变化较快的一个时期;从改革开放到上世纪九十年代末,是甘肃人口发展变化的过渡时期;随着现代化建设事业的推进,以及人口发展内在动力和外部条件的变化,21世纪之后甘肃人口发展变化进入新时期。新中国成立70年来,甘肃人口发展的主要成就在人口规模、人口再生产、人口结构、人口受教育水平、人口健康素质、人口城镇化、人口流动和重点人群等八个方面有着较为充分的体现。

总体来看,新中国成立70年来,甘肃人口发展经历了持续转变,人口发展态势不断向好,人口发展成绩有目共睹。已有历史经验表明,新中国成立70年来甘肃人口不断实现均衡发展,特别是人口总量稳步增长,人口素质显著提升,人口流动不断加快,人口城镇化水平明显优化,为甘肃经济社会的快速发展注入了强大活力,为甘肃现代化建设做出了突出贡献。

当然,我们还应该清醒地认识到,甘肃人口发展还面临其他问题与挑战。我们要认真贯彻党的十九大精神,加强人口战略研究,促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展;要准确认识新时代人口发展的新特点新规律,深入调整人口结构,努力提升人口素质,从而为加快建设幸福美好新甘肃,不断开创富民兴陇新局面做出新的贡献。