锦州湾表层海水微塑料分布特征

2021-03-15曲玲张微微王旭郭洪发陈元李明浩张守锋赵骞王菊英

曲玲,张微微,王旭,郭洪发,陈元,李明浩,张守锋,赵骞,王菊英*

(1.国家海洋环境监测中心 海洋垃圾与微塑料研究中心,辽宁 大连 116023;2.大连海事大学 环境科学与工程学院,辽宁大连 116026)

1 引言

塑料制品由于质量轻、柔韧性好、耐腐蚀、价格便宜及易于加工成型等特点,成为当代人类社会不可或缺的实用型材料。据统计,人类迄今为止生产的83 亿t 塑料制品中,约63 亿t 已被弃置,其中79%进入垃圾填埋场或自然环境中,仅9% 被回收利用[1]。由于塑料具有难降解和持久性的特点,导致其在海洋环境中不断累积[2],有研究估计[3],目前有超过5 亿件塑料和至少25 万 t 的塑料漂浮在海洋中。进入海洋环境的塑料垃圾在紫外线和风浪作用下逐渐破碎[4],形成小于5 mm 的微塑料[5]。微塑料还包括合成织物洗涤脱落的纤维、个人护理产品中添加的聚合物微粒、不慎泄漏的树脂原料等。由于微塑料可吸附有毒有害物质,被底栖动物[6]、鱼类[7]和鸟类[8]等海洋生物摄食,并可随食物链传递[9−10],微塑料污染已经成为全球广泛关注的热点环境问题。

塑料垃圾和微塑料主要源于陆地人类活动,人口密集的近岸海域通常是微塑料分布研究的重点区域,海湾由于特殊的地理环境成为微塑料分布研究的热点海域。海湾的形状、大小、深度及其与外界海水的隔离程度均会影响海湾的水文特征,因此,不同形状、大小的海湾由于受自身水动力强弱的影响,微塑料污染也呈现出不同的分布特征。本研究以锦州湾为研究区域,目的是希望通过开展本区域海水中微塑料(最大尺小于5 mm)的特征分布研究,了解我国海湾微塑料的污染程度以及影响近岸海域微塑料分布的因素,初步掌握典型海湾微塑料来源,为近岸海域塑料垃圾和微塑料管控提供有益参考。

2 材料与方法

2.1 研究区域

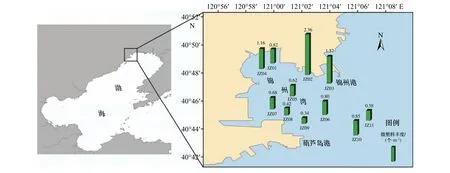

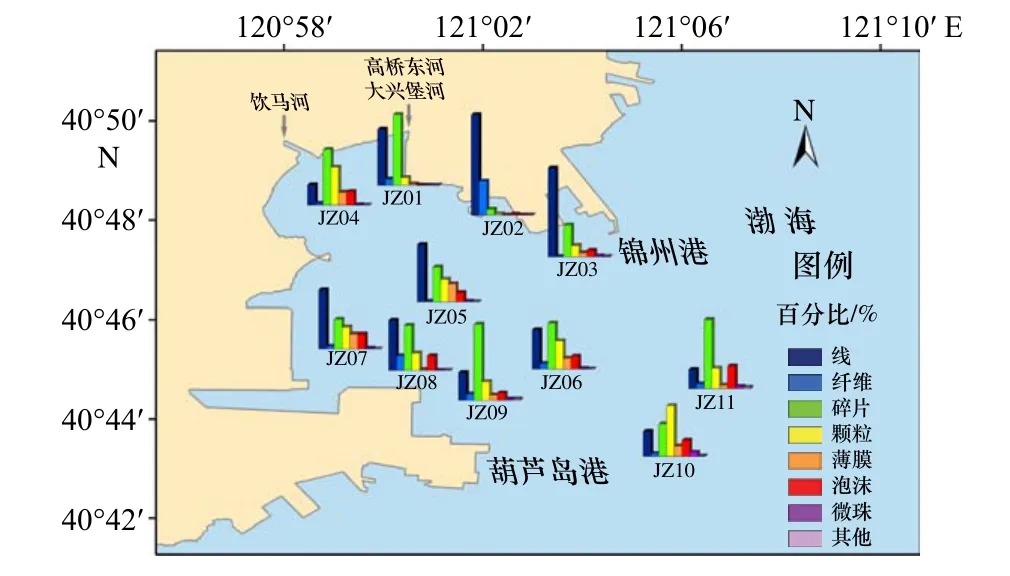

锦州湾位于渤海辽东湾锦州小笔架山到葫芦岛柳条沟连线的西侧,包括了锦州西海工业区和葫芦岛北港工业区的近海海域。周边工业区主要以船舶制造、石油化工和精细化工产业、有色金属精深加工产业以及港口仓储物流业为主。湾口北有锦州港和旅游胜地大笔架山岛,中部有笊篱头渔港。锦州湾岸线长36 km、纵深8 km,湾口东向,水域面积92 km2,海湾面积不大,却集结了众多港口、不同类型产业,水域特征复杂。本研究在锦州湾内及湾外毗邻海域共布设11 个采样站位,于2017 年10 月对海水表层微塑料进行采集,采样站位如图1 所示。

2.2 样品采集

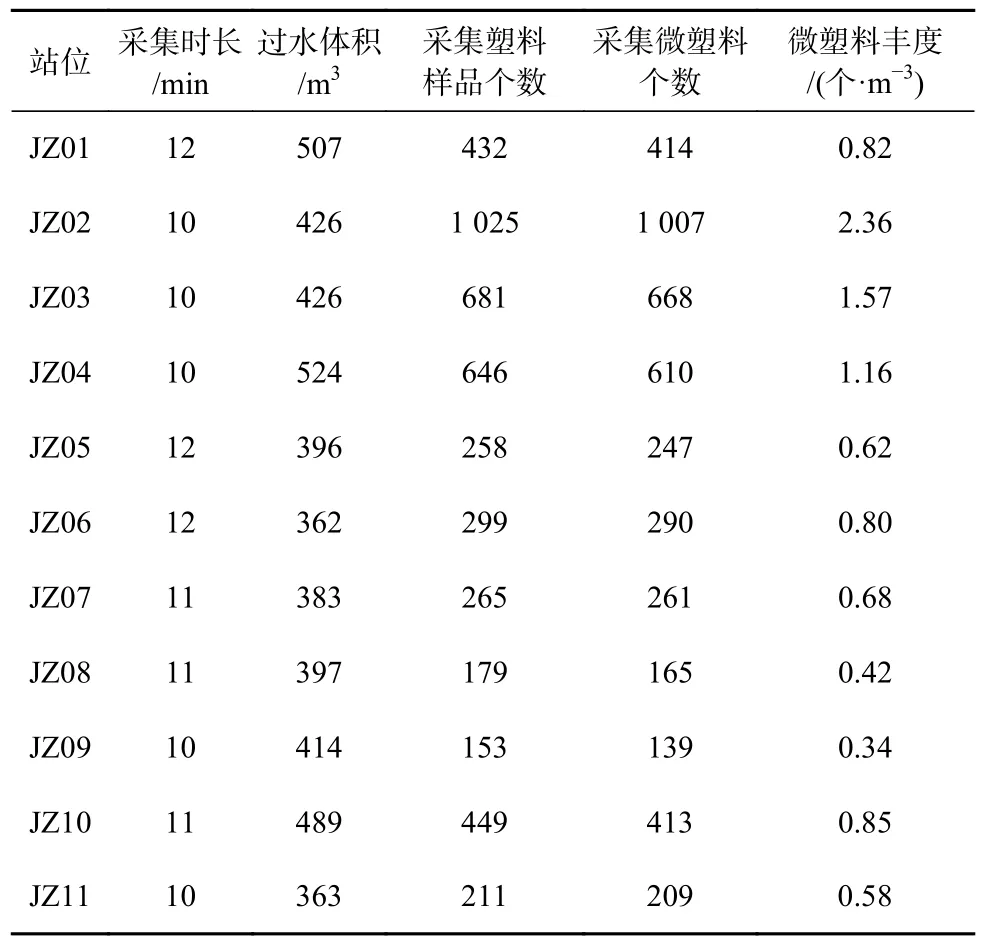

为使本研究与国际上大多数研究结果具有可比性,本研究采用Manta 网采集水体表面漂浮微塑料,网口为1 m×0.5 m,网衣为定做的蚕丝(主要成分为蛋白质)材质浮游生物网(长为3 m,孔径为330 μm)。通过网口中心固定的流量计计算过水量。船舶行驶速度为2~3 kn,每次拖网持续10~15 min,各个站位的采样信息如表1 所示。每次拖网前后冲洗网衣,避免站位间样品互相干扰。样品收集于玻璃样品瓶,待实验室进一步分析。

2.3 样品处理及分析

在实验室超净台中,将水样通过孔径为330 μm的筛网,以进一步快速缩减水样体积,对干扰物(如大型藻、鱼虾等)进行冲洗并丢弃,再用纯水将筛网截留的部分冲洗至干净的500 mL 烧杯中。为方便操作,目测大于5 mm 的塑料样品可冲洗后单独保存,有待进一步分析。烧杯置于60℃烘箱烘干,依次添加20 mL 0.05 mol/L 的硫酸亚铁溶液和20 mL 30%双氧水,室温消解。如果仍可观察到有机质,再次加入等量的30%双氧水继续消解,重复上述操作,直至样品中的有机质完全消解。每20 mL 的消解液中加入6 g 氯化钠固体,溶解后转移至下端用止水夹密封的玻璃漏斗中,静置后进行密度分离。由于聚碳酸酯、硝酸纤维素等聚合物滤膜干燥后容易卷曲或破碎,本研究采用玻璃纤维滤膜(Whatman GF/F,直径为47 mm,孔径为0.7 μm)过滤上清液,滤膜置于培养皿中,干燥后对所有的塑料或疑似塑料样品进行物理特征和化学成分分析。

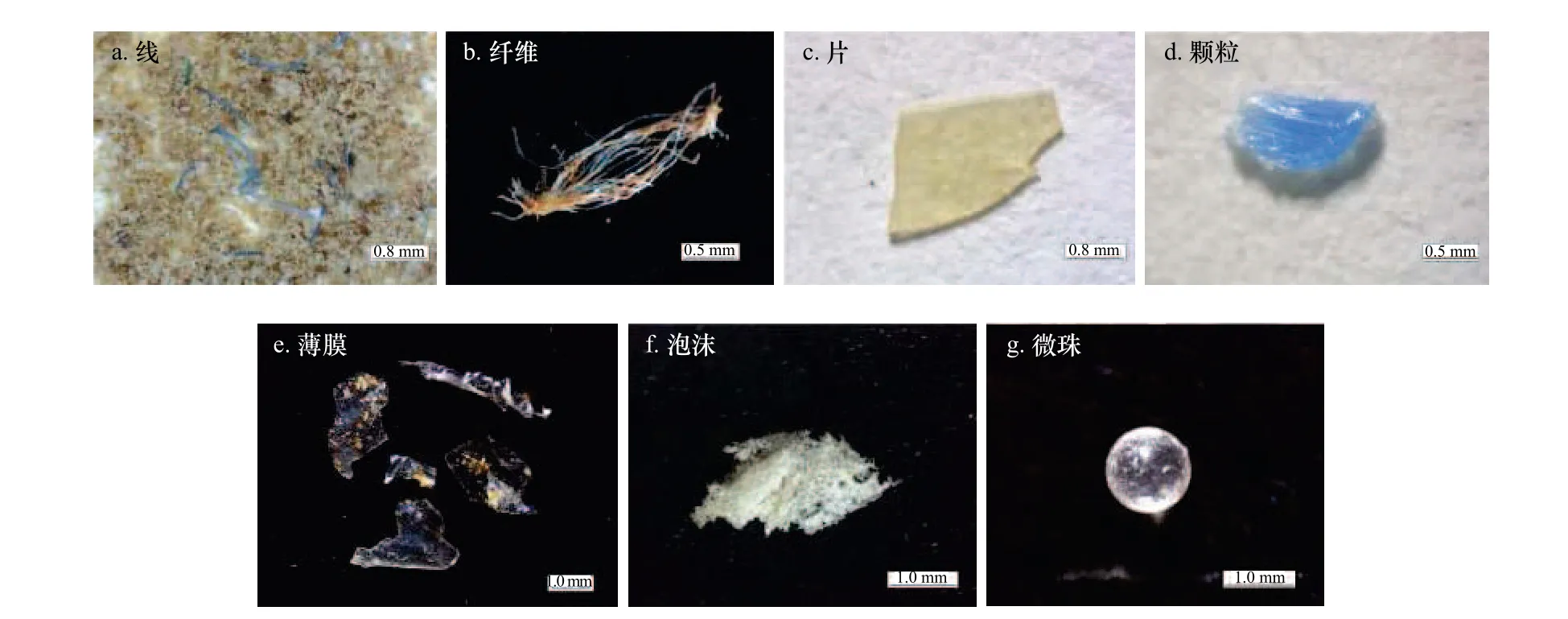

滤膜上的塑料或疑似塑料成分的样品用镊子逐一挑出。大于2 mm 的样品直接肉眼观察颜色和形态,使用直尺或游标卡尺测量尺寸;小于2 mm 的样品采用体视显微镜(Leica S9D,配备TCapture 成像软件)观察样品的物理特征。在本项研究中,采用联合国海洋污染科学问题专家组(GESAMP)[11]推荐的类别划分方法,将样品分类为线、纤维、碎片、颗粒、薄膜、泡沫、树脂原料和微珠。其中,线状微塑料主要为单丝线、线绳、股线;纤维则为长丝状,直径通常为十几微米。颜色则按照GB/T 15608[12]中规定的主要颜色和无色彩系进行记录,采用傅立叶变换显微红外光谱仪(赛默飞世尔iN10)透射模式−MCT 检测器分析样品成分,最低匹配度为70%。纤维素纤维不计入微塑料。

2.4 实验室质量控制

图1 锦州湾海水表层微塑料监测站位及微塑料空间分布Fig.1 Sampling sites and distribution characteristics of microplastics in the surface seawater of the Jinzhou Bay

表1 锦州湾各站位采样信息Table 1 Sampling information of each site in the Jinzhou Bay

实验前用棉质抹布将实验台面清洁干净;实验过程中关闭所有门窗尽量减少实验室的空气流动;穿着纯棉实验服在超净台中进行实验操作;实验中使用的试剂均经滤膜过滤后使用;玻璃器皿用纯水清洁干净后使用。实验过程中以纯水作为空白样,与样品以相同操作步骤进行两组空白实验。空白样品中加入尺寸范围为0.3~0.5 mm 的聚乙烯和聚丙烯样品,测定样品回收率。两个空白样品1 个未检出微塑料,另一个检出2 个纤维。空白实验结果用于背景校正。空白样中添加的聚乙烯和聚丙烯样品回收率为90%。

2.5 数据分析

采用ArcGIS 10.5 绘制微塑料分布图。使用Microsoft Excel 2010 进行统计学分析和绘图。

3 研究结果

3.1 塑料样品的丰度分布

对采集的全部样品逐一开展物理和化学特征分析,分析和鉴定塑料样品总数为4 598 个。研究显示,锦州湾塑料样品的平均丰度为(0.96±0.59)个/m3(0.37~2.41 个/m3),微塑料平均丰度为(0.93±0.59)个/m3,占塑料总数的96.2%。检测的样品粒径范围为0.05~180 mm,虽然研究中使用330 μm 孔径的拖网采样,但仍然收集到372 个粒径小于330 μm 的微塑料,占微塑料总数的8.4%。分析原因,主要是随着拖网持续进行,网孔因被海水中的胶体物质堵塞而导致孔径逐渐变小,进而采集到更小粒径的样品。锦州湾北部的JZ02 和JZ03 站位微塑料丰度最高,分别为2.36 个/m3和1.57 个/m3。锦州湾南部的JZ08 和JZ09 站位丰度最低,分别为0.42 个/m3和0.34 个/m3(图1)。

3.2 微塑料的物理化学特征

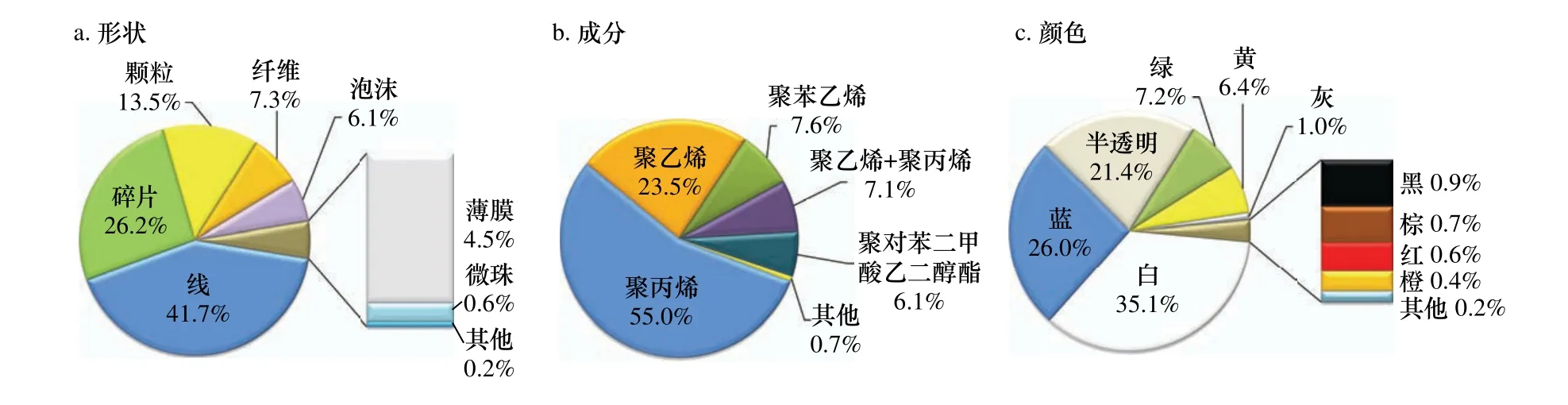

锦州湾表层海水中微塑料的物理化学特征如图2和图3 所示。统计结果显示,微塑料的主要形状为线状、片状和颗粒状,分别占41.7%、26.2%和13.5%(图2a);主要成分为聚丙烯、聚乙烯,分别占55.0%和23.5%,聚苯乙烯占7.6%,聚乙烯和聚丙烯混合物占7.1%,聚对苯二甲酸乙二醇酯占6.1%(图2b);白色、蓝色和半透明的微塑料数量最多,分别占35.1%、26.0%和21.4%(图2c)。

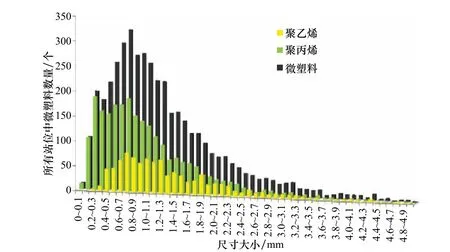

统计显示,微塑料的数量随着粒径尺寸的减小而逐渐增加(图4),这与文献[13−16]中的研究结果相一致。粒径1 mm 以下的微塑料占总量的48.2%,1~2 mm粒径范围的微塑料占35.8%,而大于2 mm 的微塑料仅占16.0%。此外,随着尺寸的减小,聚丙烯成分的微塑料相较于聚乙烯微塑料所占比例逐渐增大。

3.3 锦州湾微塑料的分布水平

目前,多数拖网采集表层海水微塑料样品的研究使用330 μm 的Manta 网、Nueston 网或 者浮游生 物网。为与国内外发布的研究结果具有可比性,本文对在海湾区域采用330 μm 孔径网衣拖网采样的研究结果与其他研究结果进行了对比。结果显示,锦州湾海域微塑料丰度与伊朗恰巴哈尔海湾[17]、墨西哥托多斯桑托斯湾[18]和法国布列塔尼布雷斯特湾[19]处于同一数量级,低于巴西瓜纳巴拉湾[20]、佛罗里达州坦帕湾[21]、象山湾[22]海域。虽然高于渤海0.35 个/m3的平均丰度[16],但仍处于同一数量级(表2)。

图2 锦州湾表层水体微塑料物理化学特征Fig.2 Physical and chemical characteristics of microplastics in the surface seawater of the Jinzhou Bay

图3 锦州湾表层水体微塑料形状Fig.3 The types of microplastics in the surface seawater of the Jinzhou Bay

图4 表层海水中不同尺寸的聚丙烯、聚乙烯与微塑料的数量分布对比Fig.4 Comparison of the distribution of polypropylene,polyethylene and microplastics of different sizes in the surface seawater

表2 不同海湾表层海水中微塑料的丰度对比Table 2 Abundance comparison of microplastics in the surface seawater in different sea areas

4 分析与讨论

4.1 微塑料空间分布的影响因素分析

塑料垃圾的空间分布受人为活动、水文和地貌因素、河流输入的影响[23−24]。在沿海水域,不同地点的漂浮塑料类型和丰度之间差异很大,其分布和组成在很大程度上取决于环流模式[25−26]。本研究发现,锦州湾微塑料的空间分布整体呈现湾内高于湾外的特征,锦州湾北部偏高,向南部递减。湾内微塑料平均丰度为0.97 个/m3,湾外微塑料平均丰度为0.71 个/m3,高于邻近渤海表层水的平均微塑料丰度(0.35 个/m3)[16]。锦州湾北部的JZ02、JZ03、JZ04 站位微塑料丰度分别高达2.36 个/m3、1.57 个/m3和1.16 个/m3。

锦州湾入海河流较多,但除大兴堡河、高桥东河、饮马河等常年有水,其余河流皆为季节性河[27]。由于本研究采样期为秋季,河流流量较夏季显著减小,但位于锦州湾北部的大兴堡河、高桥东河、饮马河流量仍相对较大,导致锦州湾北部海域的微塑料丰度偏高。而且,锦州湾秋季静风频率较高(占24%),SSW(南西南)向风势力逐渐减弱,但偏南风仍然为主导风向[27],导致湾内微塑料不易扩散,在锦州湾北部聚集。此外,锦州湾的余流具有明显的环流特征,海流从湾口北部流入,随湾形按逆时针旋流动,从湾口中部和南部流出海湾,且以湾口北部流速最强,进入湾内后减弱[27]。上述流动特征也是导致微塑料在锦州湾北部聚集,而中南部丰度较低的原因之一。

4.2 微塑料的来源分析

本研究尝试从成分和形状的角度判断塑料的可能来源。线状微塑料在锦州湾水域普遍存在(图5),平均丰度达(0.39±0.49)个/m3。靠近锦州港的JZ02 和JZ03 站位微塑料丰度最高,线状微塑料分别占70.3%和62.1%。从形状来看主要源于绳索破碎。红外光谱分析显示,线状微塑料的主要成分是聚丙烯和聚乙烯,分别占86.1%和8.9%。颜色以蓝色为主,部分样品由于长时间浸泡在环境中而变得灰暗或出现褪色。由于聚丙烯在海洋环境中较聚乙烯更容易老化,分裂成更小的颗粒,从图4 也可以看出,随着粒径的减小,聚丙烯的比例逐渐上升,而聚乙烯的比例逐渐减小,这与两种聚合物的上述物理化学特征密切相关。根据Zhang 等[16]在渤海开展的不同季节塑料分布调查,线状占比38%,高于其他形状占比(片状占比35%,泡沫占13%、纤维占12%),说明锦州湾所在的渤海海域渔业塑料垃圾占比不容小觑。尽管不能判断所有的线状微塑料均来源于渔业活动,但是锦州湾的渔业废弃物问题仍应予以重点关注。

图5 锦州湾各站位表层水体微塑料的形状分布Fig.5 Types distribution of microplastics at sites in the surface seawater of the Jinzhou Bay

污水处理厂的出水是海洋微塑料的来源之一[18]。平均洗涤5 kg 的织物可以释放600 万根微纤维[28],有研究发现[29],即使污水经过三级处理,出水仍然含有微塑料。锦州湾表层水体纤维状微塑料占全部样品的7.3%,主要分布在JZ02 站位。JZ02 站位靠近北部的锦州港排污口,导致该点位采集的纤维数量显著高于其他站位。聚苯乙烯泡沫塑料主要用于缓冲包装、保温泡沫箱,水产养殖也大量消耗泡沫塑料。聚苯乙烯泡沫具有使用周期短、不易自然降解和生物降解的特征,一旦小块聚苯乙烯泡沫散落在环境中很难回收,因此在环境中容易累积。本研究显示,锦州湾泡沫塑料占全部样品的6.1%,成分均为聚苯乙烯。由于缺少对锦州湾海域微塑料的长期连续调查,目前本研究还不能支持判断泡沫微塑料的排放源头。

片状和颗粒状样品在锦州湾调查点位均有检出,分别占全部微塑料的26.2%和13.5%。由于其主要来源于各种塑料垃圾在环境中的不断破碎,难以从形状和成分判断其来源。薄膜的量较少,只占到4.5%,聚乙烯和聚丙烯薄膜分别占72.4%和13.1%。树脂颗粒在制造、运输或使用过程中通过“泄漏”进入环境,本研究中树脂原料(微珠)约占0.6%,与Essel 等[30]的估算结果相当。

5 结语

本研究初步掌握了锦州湾表层水体微塑料分布特征。锦州湾表层水体微塑料平均丰度为(0.93±0.59)个/m3,与其他海湾区域相比丰度处于中等水平。线状和片状塑料的比例最高,主要成分为聚丙烯和聚乙烯。受水动力条件和陆域河流输入等影响,锦州湾表层水体中微塑料的空间分布整体呈现北部偏高、向南部递减的趋势。海湾由于特殊的地理形态,易导致大量微塑料在湾内聚集。海洋塑料垃圾的来源分析是研究难点,虽然本研究不能全面分析判断锦州湾微塑料的具体来源,但仍希望能为近岸海域和海湾微塑料的管控提供一定参考。