游走在权利人与侵权人之间

2021-03-14李希梁

李希梁

摘 要:在商业秘密侵权诉讼中秘密性证明责任的分配上,立法者始终“游走”在权利人与被诉侵权人之间,司法实践也未能形成一致意见。依据2019年《反不正当竞争法》和2020年《中美经贸协议》,我国正式明确在秘密性证明责任分配上采取法律推定规则。但该推定规则所依据的诸多论据并不是绝对的,其不合理增加被告的证明负担,无法有效平衡诉讼当事人之间的利益。经过与美国法的比较研究,发现美国并未采取法律推定规则,仍遵循权利人举证思路。我国可行的完善思路是对经贸协议与现行法律规定进行体系性解释,明确由商业秘密权利人承担秘密性证明责任,同时适当降低证明标准,综合权衡多项间接性证据证明秘密性。

关键词:商业秘密;秘密性;法律推定;证明责任;证明标准

中图分类号: D922.294 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2021)06-0029-09

商业秘密作为市场竞争之利器,是一类重要的无形资产。与专利权、商标权等传统无形资产不同,商业秘密所特有之权利边界不确定性,使其仅得于侵权纠纷中反向廓清权利边界[1]。商业秘密需满足“秘密性”“价值性”“保密性”三项要件方能获得保护(1)。由于无法借助公示制度事先确定商业秘密的权利边界,所以在侵权诉讼中需要由权利人首先证明商业秘密之存在,即符合三性构成要件。一般认为,秘密性要件在构成要件审查中居于核心和基础地位[2],要求该信息不为公众所知悉,但因其属于典型的消极事实,权利人举证颇有难度[3]。为了提高商业秘密权利人维权积极性,打击侵权行为,学界一直有学者呼吁调整商业秘密证明责任的分配规则,采取法律推定或證明责任倒置增加涉嫌侵权人的举证义务,降低商业秘密权利人的举证难度[4-6]。

2019年,在中美贸易谈判大背景下,立法者时隔两年再度修订《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》),新增第三十二条划分权利人与侵权人在商业秘密诉讼中的证明责任范围,即“在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密”。理论上,该条系法律推定规则,而非证明责任倒置(2)[7],权利人证明保密性和不当行为等部分相关事实后,即可推定商业秘密具有秘密性且侵权人具有不当行为,再由侵权人承担举证义务提供反驳证据。证明责任的重大修订,凸显了立法者向权利人一方倾斜的政策性保护,契合了当前严厉打击知识产权侵权、优化营商环境的大趋势[8]。但是,该推定规则打破了法律分配义务的平衡,突破证明责任的一般原则,未必是一项深思熟虑的政策选择。有鉴于此,本文系统性梳理我国商业秘密侵权诉讼中秘密性证明责任的演变历程,对现行法律推定规则提出质疑,并结合域外司法辖区的立法与实践经验,提出我国相应的解决方案。

一、“秘密性”证明责任分配的演变

《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第六十四条规定了“谁主张,谁举证”的证明责任一般原则。除非法律对证明责任实行倒置性规定,案件构成要件的举证责任由原告承担[9]。据此,秘密性的构成要件应当由原告即商业秘密权利人承担举证责任。但是,商业秘密的秘密性作为一项消极事实,原告举证难度颇高,尤其是最高人民法院在该项证明责任分配的司法解释中作出了模棱两可的规定,导致司法实践中对此问题存在重大分歧。

(一)早期的证明责任倒置/法律推定

在早期的司法文件中,最高院在一定程度上接受法律推定或证明责任倒置的安排。比如,最高院在1998年《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》中指出:“人民法院对于当事人的某些主张,应当根据法律并从实际情况出发,实行举证责任倒置的原则,即一方对于自己的主张,由于证据被对方掌握而无法以合法手段收集证据时,人民法院应当要求对方当事人举证。例如,在方法专利和技术秘密侵权诉讼中的被告,应当提供其使用的方法的证据,被告拒不提供证据的,人民法院可以根据查明的案件事实,认定被告是否构成侵权。”

在司法实务中,最高院法官在评析“张培尧等诉苏州南新水泥有限公司侵犯商业秘密、财产损害赔偿纠纷上诉案”(3)中曾指出,“对于不为公众所知悉,一般由被控侵权人承担举证责任。如果被控侵权人以公知技术抗辩,则其所举证之技术信息应当与原告所主张权利之技术信息是相同的,或者虽有所不同,但可以证明这种不同是显而易见的,即无需通过任何创造性劳动即可获得的。在被控侵权人不能充分举证相关信息具有公知性的情况下,就应当确认权利人主张的技术信息具有秘密性。”[10]可见,早期商业秘密侵权诉讼中关于秘密性的证明责任倒向了侵权人一方,侧重于维护商业秘密权利人之利益。

(二)中期的证明责任分配一般原则

2007年《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《最高院2007年司法解释》)对商业秘密举证责任作出了进一步规定。其中第十四条规定,“当事人指称他人侵犯其商业秘密的,应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中,商业秘密符合法定条件的证据,包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”按照该条文的字面意思,应当由商业秘密权利人证明商业秘密符合法定构成要件,即秘密性的证明责任重新分配给原告。但令人困惑的是,后半句对商业秘密法定条件的阐述中却没有将“秘密性”或“不为公众所知悉”列举。最高院负责这一司法解释的数位法官撰文指出,最高院2007年司法解释未采纳有关设定商业秘密举证责任倒置制度的建议[11]。换言之,对于商业秘密侵权诉讼中证明责任应当遵循“谁主张谁举证”的一般原则。

司法解释的字面含义与最高院法官所作出的学理解释之间的明显差异,在一定程度上反映了当时决策层在秘密性这一要件证明责任分配上存在认识的模糊性。立法技术层面的模棱两可导致司法实践中对该条文的两种不同解读:一种观点认为,“不为公众所知悉”是一项否定性事实,应当由被告承担举证责任。其理由是,最高院2007年司法解释在列举权利人应证明的商业秘密的法定条件时,未列出“不为公众所知悉”,因此不能简单地认为“权利人应当证明其商业秘密符合法定条件”,包括权利人应证明其商业秘密不为公众所知悉[12]。例如,在“美国通用公司诉西安九翔公司、王晓辉侵犯商业秘密和著作权纠纷案”中,西安市中级人民法院认为原告就商业秘密符合法定条件承担举证责任的范围并不包括“商业秘密不为公共所知悉”(4)。另一种观点则认为,司法解释未采纳证明责任倒置,仍应由原告证明其商业秘密的秘密性。如在“王新民与北京东方石油化工有限公司助剂二厂等侵犯技术秘密纠纷上诉案”中,北京市高级人民法院认为秘密性的证明责任应当由原告承担,并以原告没有充分举证为由,否定了原告商业秘密的主张(5)。

2011年,最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中明晰了在商业秘密侵权诉讼中权利人应承担秘密性的证明责任,但适当降低了秘密性的证明标准,即“根据案件具体情况,合理把握秘密性和不正当手段的证明标准,适度减轻商业秘密权利人的维权困难。权利人提供了证明秘密性的优势证据或者对其主张的商业秘密信息与公有领域信息的区别点作出充分合理的解释或者说明的,可以认定秘密性成立”。总体来说,自最高院2007年司法解释颁布至2019年《反不正当竞争法》修订之前,在商业秘密侵权诉讼中,原告对商业秘密的秘密性负有证明责任。

(三)重新回归证明责任法律推定

《反不正当竞争法》第三十二条规定在商业秘密侵权诉讼中,权利人提供初步证据证明其采取保密措施且侵权人存在不当行为,即可将证明责任转移至被告,由涉嫌侵权人证明权利人所主张的商业秘密不属于商业秘密。该条文与上述最高院2007年司法解释坚持原告对商业秘密的秘密性负有证明责任形成了鲜明对比,原告仅需证明存在保密性措施即可推定商业秘密具有秘密性。同时,在2020年《中美经济贸易协议》中两国就商业秘密在侵权诉讼中的举证责任转移达成一致,“在权利人提供初步证据,证明已对其主张的商业秘密采取保密措施的情形下,举证责任或提供证据的责任转移至被告方,以证明权利人确认的商业秘密为通常处理所涉信息范围内的人所普遍知道或容易获得,因而不是商业秘密”(6)。《反不正当竞争法》的修订是对《中美经济贸易协议》的先行回应,尤其在证明责任分配上存在高度契合[13]。这一修订也意味着立法者重新分配商业秘密侵权的秘密性要件的证明义务,向权利人一方倾斜,重新回归先前的法律推定规则。

通过上述梳理可以看出,立法者在秘密性构成要件证明责任上的左右摇摆,究其根本是对权利人与侵权人利益平衡的侧重不同。若立法者欲严厉打击侵犯商业秘密行为、保护权利人利益,则更多倾向于采取举证倒置或法律推定规则,减轻权利人举证负担;反之,则按照证明责任一般分配规则,由权利人举证商业秘密符合完整的构成要件。总体上,我国在商业秘密侵权诉讼中秘密性证明责任上呈现逐步演化的过程,从最初的举证责任倒置/法律推定,再到最高院2007年司法解释建立的原告举证规则,现在为应对中美贸易中商业秘密争端,立法者重新回归法律推定规则。

二、“秘密性”证明责任推定规则的批驳

《反不正当竞争法》修订后正式确立了秘密性证明责任推定规则,这一规则的转变不仅是中美贸易谈判的政策性需要[14],也迎合了改革证明责任分配规则,降低权利人举证难度的呼声[15]。主张在商业秘密侵权诉讼中对秘密性要件采用举证倒置或法律推定规则的学者,为支持其主张提出了各种各样的论据。本部分将逐一批驳其中三种主流错误论据。

(一)错误论据一:权利人证明难度大

所谓“秘密性”是指不為公众所知悉,可拆分为“不公知”(Not Being Generally Known)和“不易得”(Not Being Readily Ascertainable)两项要件。理论上,权利人要证明商业秘密的秘密性这一消极事实,需要证明诉争的商业秘密既不为公众所知,也不容易获得。“权利人要彻底证明这一事实,必须找到最顶尖的鉴定专家,检索所有能够获得的数据库,采用最为合理的检索方法,仔细阅读每一篇能够检索到的文献,全面了解专业人员能够正常接触的商业实践,尝试各种独立研发或反向工程的路径,然后宣称诉争信息不为公众所知,也很不容易为公众获得。”[3]相反的是,被告若要否定秘密性这一要件,仅需说明其所使用信息的公开来源即可,比如提供可以获取该信息的行业杂志、参考书或公开出版材料(7)。权利人与侵权人就秘密性这一要件证明难度上的天壤之别,使得部分学者认为将证明责任倒置于侵权人或采用法律推定更符合当事人的利益状况,同时也能节省不必要的资源浪费[16]。

事实上,“不公知”和“不易得”并不是完全对立的两个要件,主张商业秘密成立之人,只要能证实其中一个方面,即可完成秘密性的举证责任。如果被告不能推翻“不公知”和“不易得”,就能认定秘密性成立[17]。两个要件实则是相互补充的关系,例如,当原告能证明反向工程的可能性极低、自身研发投入大等证据材料时,即能推断诉争商业秘密不易得,也可以辅证商业秘密一般不为竞争者所在行业普遍知悉。此外,在商业秘密侵权诉讼中,权利人提供初步证据证明其已经对诉争商业秘密采取保密措施,即可推断商业秘密具有秘密性这一做法并不具有现实可行性。在具体诉讼中,权利人至少应当举证其主张保护的商业秘密是什么,如果没能具体指明(identify)商业秘密,法院就难以支持商业秘密的权利主张(8)。而在权利人证明过程中,往往需要提交信息的具体内容、生产或研发方式和所采取的保密措施,甚至可能需要委托相应技术人员对相关领域的数据库等进行检索。建立在这一系列的证据材料基础之上,法院通常可以评估商业秘密是否具有秘密性。可见,即使商业秘密的秘密性是消极事实,初步证明其存在似乎也并不复杂。

与权利人相对应的是,最高院2007年司法解释列举了能为被告所援引的否定秘密性的六种情形(9)。虽然这些情形均为积极事实,通过提供公开出版物、公开报告会或展览记录等即可证明,但是诉争商业秘密往往极其复杂,若能通过简单公开渠道证明,原告也不会提起诉讼。当商业秘密涉及一般常识或商业惯例时,被诉侵权人的举证难度不比权利人低。若在诉讼过程中,先由权利人提出初步证据证明秘密性,再由被告提出反驳证据,似乎是更有效率的举证安排。

在“利玛咨询(上海)诉被告曹夏君等不正当竞争纠纷案”中,“原告提供证据表明其为诉争销售管理系统付出了大量的人力、物力和时间,尽管系统各组成部分可能在有关的公开资料上有记载,但是,把这些各组成部分进行具体排列和组合,并使其产生积极的效果,信息持有人付出了相当大的努力和代价,他人要获得该信息也必然要付出相应的努力和代价,这样的信息符合不为公众所知悉的要件”(10)。本案中诉争商业秘密的组成部分源自公开资料,但若想将零星资料整合上升为商业秘密需要付出极大的成本,原告通过证明其付出的巨大成本即可推断出诉争管理系统具有秘密性特征,然后再由被告举证该整合过程能够为相关领域技术人员所知悉且付出成本不大。此种证明责任分配路径更能平衡权利人与被诉侵权人之间的利益,并且不会实质性增加原告负担,符合民事侵权领域的一般证明思路。

(二)错误论据二:司法解释未列举秘密性

《最高院2007年司法解释》第十四条规定权利人证明商业秘密符合法定条件的证据,包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等,恰恰未列出“秘密性”或“不为公众所知悉”。据此,有学者认为根据该司法解释的字面意思,且相关事实系否定性事实,可以得出“秘密性”或“不为公众所知悉”应当由被告承担举证责任[12]。

该解读实则过于片面,未形成体系化解释。若结合第十四条前半句综合分析,“当事人指称他人侵犯其商业秘密的,应当对其拥有的商业秘密符合法定条件负举证责任”,即可看出后半句关于商业秘密符合法定条件的证据列举仅是对前半句的提示说明,权利人依然需要证明商业秘密符合秘密性构成要件。进一步而言,权利人通过证明后半句所列举之情形,如商业秘密的载体、具体内容、商业价值等,往往就可以附带证明商业秘密具有秘密性特征。换言之,权利人只要证实信息的内容、生产方式和所采取保密措施等,足以使人觉得在此种情形下,所涉信息属于不公知或者不易得,证明责任即可转移至被诉侵权人。由此也可以看出,立法者明面上未将“秘密性”或“不为公众所知悉”列入后半句的证据清单之中,实则一连串证据背后隐含着“不为公众所知悉”的证明。比如,工艺配方是典型的商业秘密,只要原告能够举证证明工艺配方的具体内容,且自己有较大的研发投入和明确的商业计划,他人要获得该信息必然要付出相应的努力和代价等,在没有相反证据的情况下,法院就可以确认该工艺配方属于商业秘密。此时,如果证据足够具体充分,权利人甚至可以不用进行复杂的数据库比对等工作,就能完成商业秘密的初步证明责任,然后由被告举证提出质疑。

(三)错误论据三:中美经贸对等原则

《反不正当竞争法》2019年4月修订时对举证责任的增补与《中美经贸协议》第1.5条第2款的规定几乎一致,前者的先行修改很可能是中美双方在谈判中达成相关意向后,我国立法机关通过修法的形式推动谈判进程[18]。近年来,美国多次在《特别301报告》中对中国商业秘密的立法和执法问题提出指责,存在商业秘密认定困难、举证责任不明确、惩罚力度不足等诸多问题,无法切实有效地保护美国企业的商业秘密[7]。基于种种考量,我国立法机关最终对商业秘密证明责任进行修改,采用法律推定规则,降低权利人举证难度。值得注意的是,《中美经贸协议》第1.5条第3款中,美方也作出进一步确认,对中方的上述措施符合美国法的现行实践。

然而,纵观美国的立法与司法实践,在商业秘密侵权诉讼中,原告一般需要承担证明自己拥有商业秘密以及被告存在不当行为的证明责任(11)。原告可以从“不公知”或“不易得”两个维度证明诉争商业秘密具有秘密性特征:前者是指不为竞争者所在行业普遍知悉。即便其他竞争者知悉,并不必然影响商业秘密的成立,只要这些竞争者互相不透露信息(12);后者主要指即便信息可从公有领域获得,但要实质获取信息仍艰难。由此可见,美国在司法实践中并未遵从《中美经贸协议》中的规定,权利人单纯笼统证明对诉争商业秘密采取了保密措施,并不能直接推断信息具有秘密性特征,仍需提供相应证据证明秘密性。

通过对美国法上商业秘密证明责任的简要分析可以看出,美国法没有针对秘密性采取证明责任倒置或法律推定规则。根据国际法上对等原则,中方也无需针对商业秘密证明责任采用法律推定规则。当然,我们也不能排除另外一种情形,即中方在经贸谈判过程中单方面作出让步,明确同意采用法律推定规则降低商业秘密侵权诉讼中权利人的举证难度,以保护外资企业在华利益,美方后续进一步确认仅是增加文本形式上的均衡性[3]。但是,如果仅依据现有协议文本与美国的司法实践,中方并没有义务对商业秘密采用证明责任法律推定的规则。

三、“秘密性”证明责任分配的美国法借鑒

美国现代商业秘密法律制度的理论基础深厚,商业秘密的立法也日趋完善,可谓是世界上商业秘密法律制度最发达的国家[19]。在中美贸易纠纷的大背景下,美国一直以保护美国企业商业秘密权利人的利益为基础,对中国商业秘密立法和执法横加指责。因此,完善我国商业秘密侵权诉讼中秘密性证明责任分配之前,我们可以对美国的证明责任分配模式进行比较研究,从中汲取经验。

(一)证明责任首次分配:权利人初步证明

根据美国《统一商业秘密法》(UTSA)的规定,原告在侵权诉讼中先要提出请求,并提供相应证据初步证明:(1)原告拥有商业秘密;(2)被告存在不当行为侵犯原告的商业秘密;(3)被告的行为给原告造成损害(13)。尽管在商业秘密侵权诉讼中,美国采取了“谁主张,谁举证”的一般原则,但是法院并不要求原告承担全部的证明责任,而仅需达到一般民事证明标准。

如前所述,用以证明秘密性的证据可以分为“不公知”和“不易得”两类。基于这两类是消极的否定性事实的客观因素,权利人如果能证明自己采取了相应的保密措施,一般就可以推断他人不通过不当手段(Improper Means)很难获得,进而增加法官就秘密性要件的确信程度(14)。虽然不要求原告提供证明秘密性的直接性证据,但是他必须能够提供初始证据证明自己获取信息的方式以及信息的具体内容(15)。因此,美国在司法实践中证明秘密性要件形成了“信息内容+生成方式+保密措施”的证成路径。

第一,商业秘密的具体内容。较为常见和有效的做法是提供诉争信息的载体作为证据。如果诉争信息暂未生成信息载体或信息量较大时,也可以通过专家证人(Expert Witnesses)向法院描述有关信息以及特征。但是,权利人不直接提交信息载体作为证据,并不意味着可以空泛地描述商业秘密信息。如在“Electro-Craft案”中,由于权利人未能举证说明商业秘密的内容——无刷电机的具体特征,如尺寸、公差、黏合剂等,法院最终认定不构成商业秘密(16)。再如在“Julie Research Laboratories案”中,原告在描述技术信息时仅宣称诉争技术是非常快速的个人电脑电子照相修饰成像系统,而未能提供更为具体的技术细节(17)。法院指出,“原告负有详细定义或指明它宣称为被告侵占的商业秘密或专有信息(Proprietary Information)举证责任”,因原告未能阐明其主张保护的技术信息内容,最终法院认定不构成商业秘密。

第二,商业秘密的生成方式。权利人不可能凭空获取诉争信息,应提供信息生成方式的证据,以便法官厘清信息的真正来源。同理,权利人也不能简单描述或提供信息的生产方式,还必须证明自身信息是通过大量人力、物力投入获取的,由此也可初步印证行业的相关公众不知悉或不能轻易获取权利人主张之信息。在“Valco Cincinnati案”中,原告为证明其诉争技术具有秘密性,提供大量证据说明其在选材上投入了大量时间、精力和金钱,并且经过多次试验和论证确保产品能够稳定运行后,方可大规模投产使用,整个研发过程耗时数年完成(18)。

第三,商业秘密的保密措施。就字面含义而言,保密措施的目的是维持秘密性。由于秘密性系一项否定性事实,通过对保密措施的证明可以推定他人难以通过正当途径获取该信息,至少在这个层面上可以佐证商业秘密的不易得。在“Lyn-Flex West案”中,原告主张价格书是商业秘密,通过证实采取了一系列措施防止他人获取该信息,如价格书会锁于办公室、旧版本材料会销毁、仅一人有权复印等(19)。

(二)举证义务转移:侵权人抗辩

原告在满足初步证明要求后,虽然证明责任(burden of proof)不发生转移,但举证义务(duty of producing evidence)转移至被告一方(20)。在美国法的证明责任体系之下,秘密性的证明责任始终由权利人承担,即使被告不提供任何反驳证据,原告依然面临证据不足的败诉风险。

如前所述,秘密性要件包含“不公知”和“不易得”两类,被告同样可以从这两个切入点进行反向抗辩,证明诉争信息“已为相关公众知悉”或“相关公众易于获得”。首先,就“已为相关公众知悉”而言,主要包括技术信息公开和行业惯常做法。技术信息公开可能存在多种渠道,最典型的如公开出版物、展览会等。在“TGC案”中,原告主张在高尔夫手套行业使用的“五片模式”(five-piece pattern)技术构成商业秘密。被告抗辩称该技术已经在多项相似的专利中予以公开,且多位专家证人均证实该领域任何熟练的技术人員都知道相应的技术操作。法院最终认为专利文献中公开的信息都是公知技术,故驳回了原告对诉争技术的请求(21)。其次,就“相关公众易于获得”而言,主要包括“可以直接观察”和“易于独立研发”两种抗辩情形[20]。1995年美国法律学会发布的《反不正当竞争法第三次重述》(Restatement of the Law, Third, Unfair Competition)中指出,公开销售或展示的产品如果可以通过实验轻易破解其中的技术秘密,那么该产品特征就不具有秘密性(22)。在“TGC案”中,联邦地方法院认为,如果产品的物理特征等可以被直接观察或通过简单操作即可复制获得,那么该产品特征就不具有秘密性。在判断诉争信息是否易于研发时,美国部分法院一般会审查通过正当手段生产出权利人所主张的商业秘密相同的信息所需要投入的时间、精力和金钱成本(23)。若权利人对诉争信息投入较少,则该信息可能较为容易被竞争者获取。如在“Vigoro Indus案”中,由于权利人开发信息投入较少,法院推断“即使他人使用同样的信息也不会造成损害,因为他人可以很容易发现该信息”(24)。

四、“秘密性”证明责任分配的完善思路

通过分析美国立法与司法实践我们可以看出,美国并没有对秘密性采取法律推定或证明责任倒置的制度安排,而是形成了“信息内容+生成方式+保密措施”的主证成路径,同时辅之以专家证人的证词、获取诉争信息的投入等证据。美国在《中美经贸协议》第1.5条第3款确认协议内容符合美国实践,可能的解释是协议并未实质上确立法律推定之要求。由此引出的问题是,如何对协议文本进行解释,使其既符合中美谈判之内容,也不违背前述秘密性证明责任之一般分配标准。

(一)现有路径的体系性解释

解决秘密性在我国商业秘密侵权诉讼中的证明责任分配问题,有两个基本思路:一是另行颁布新法或司法解释对商业秘密证明责任进行重新分配,明确在商业秘密侵权诉讼中由权利人承担证明责任;二是从法解释学角度,通过对经贸协议和现行法律的解读,明晰秘密性的证明责任和证明标准。

显然,另行颁布新法或司法解释是最为清晰明确的途径,有利于统一各级法院在司法实务中的证明责任标准。但同时也可能引发一系列的国际争端:于美方而言,可能会认为中方另立新法或司法解释是在收回此前谈判过程中已经作出的承诺。此外,国内立法的频繁变动损害了法律的稳定性,不利于保护各商业主体的信赖利益。

通过合理解释协议文本与现有法律规定解决秘密性证明责任分配是最为经济且有效的做法。理由有三:(1)纵观协议文本,第1.5条第2款虽然明意上可解读为法律推定规则,但并不是绝对的。为避免对协议文本进行片面解读,可能的策略是从整体上对协议内容进行体系性解释。该协议先在第1.5条第1款规定,商业秘密权利人需提供包括间接证据在内的初步证据,合理指向被告方侵权商业秘密,举证责任或提供证据的责任转移至被告方。该款对证明责任分配作出了整体性安排。随后,协议在第1.5条第2款中对证明责任分配予以了细化,权利人证明采取保密措施的情形下,举证责任或提供证据的责任转移至被告方。从体系化解释角度来看,第2款实际上是对第1款的补充解释,第1款才是证明责任的核心条款。按该款规定,证明责任转移的前提是权利人提供初步证据证明商业秘密侵权成立,而初步证据中自然应包含证明秘密性的证据,否则将無法证实商业秘密存在。而第2款可以解读为对保密措施证明的进一步强调。(2)第1.5条中仅使用证明责任“转移”的用语,未出现“法律推定”或证明责任“倒置”,这也给立法或司法机关留下了解释空间,无需通过另立新法或司法解释的方式作出说明,节约立法成本。(3)如前所述,第1.5条第2款中规定权利人仅提供保密措施证据即可将证明责任转移至被告方的做法并不具有现实可行性。如若权利人不阐明其主张保护的商业秘密具体内容,法院很难直接将证明责任转移至被告方。试想,当原告仅举证诉争信息锁于保险柜中,而未指明商业秘密具体内容、生成或开发方式等,法院很难推进诉讼并支持原告的权利主张。故通过对经贸协议以及现有法律规定进一步解释,明确商业秘密侵权诉讼中权利人对秘密性负有证明责任具有现实解释空间,是一种更为合理的做法。

(二)证明责任分配的进一步完善

通过对协议文本进行体系性解释,可以在一定程度上弥补现有规则之缺陷,但仍有必要在此基础之上进一步细化秘密性的证明标准以及权利人证明思路。

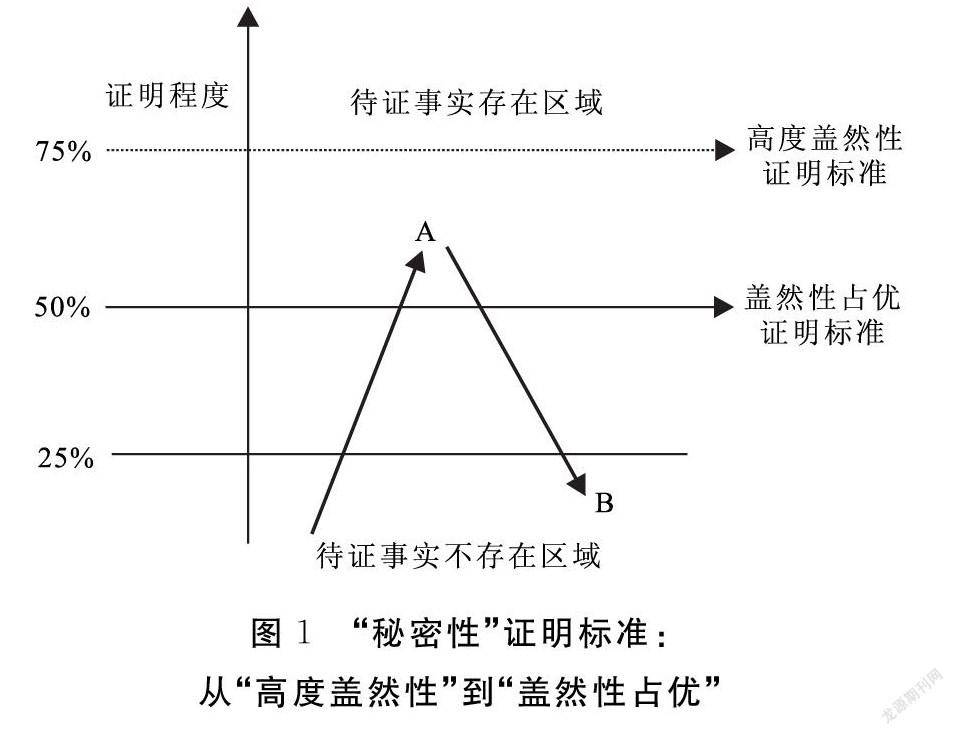

1.证明标准:从“高度盖然性”到“盖然性占优”

大陆法系对民事诉讼的证明标准,通常需要达到高度盖然性的程度[21]。我国《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条明确确立我国民事诉讼中证明标准应当达到“高度盖然性”的要求[22] 。具体到证明概率,一般需要超过75%或更高比例,即达到“非常可能”的程度,法官可由此确信事实存在[23]。如前所述,秘密性是一项否定性事实,待证事项的特殊性决定了权利人不可能提出直接性证据证明秘密性,而只能依靠一系列间接证据推断。在此情形下,如果仍片面强调权利人证明标准需达到“高度盖然性”,显得过于严苛,使得商业秘密侵权诉讼的民事诉讼救济制度流于形式。

因此,适当降低证明标准是可行之道,即将“高度盖然性”调整为“盖然性占优”(如图1)。如原告向法院提供了技术图纸、工艺流程等技术材料,阐释商业秘密之内容与生成方式以及对商业秘密采取的保密措施等,虽然不足以完全证明秘密性存在,但在被告未举证的情况下,其证据已经达到了“盖然性占优”,可认定原告的证明程度达到A点。若被告抗辩主张举证后,能将举证程度驳回至B点,则原告主张应予驳回。但如果被告未能提供令人信服反驳证据或理由,则法院可以认定诉争信息具有秘密性要件。

2.证明思路:多因素并举

美国《侵权法重述》曾明确,在权衡争议内容是否构成商业秘密时,法院通常可以考虑以下因素:该信息为他人知晓的程度,权利人采取保密措施程度,信息所具有的商业价值,权利人为获取该信息投入的人力物力,等等(25)。尽管美国《统一商业秘密法》未明确列举上述考量因素,但法院通常在认定商业秘密过程中会予以综合权衡(26)。参考美国法上的因素,结合中国的司法实践,权利人在证明商业秘密的秘密性时,总体上可以从以下四个方面提出证据,帮助法官形成秘密性的心证。

第一,诉争信息的内容及获取方式。一项信息要想获得法律保护,必须是具体确切的,模糊的理论、概念难以构成商业信息。在“江苏苏威尔软件工程有限公司与吴某等侵害商业秘密纠纷上诉案”中,法院就因原告未对诉争工业化设计具体内涵作出明确说明,而仅泛泛提及尺寸、材质、重量等基本概念,导致诉争技术的秘密性无法认定(27)。不同途径获取的信息具有秘密性的可能性也存在差异。一般而言,企业自主研发的技术方案,在采取相应保密措施的情况下,具有秘密性的可能性非常大;企业从公开渠道收集的经营信息汇总后形成的信息整体是否具有秘密性,往往需要进一步论证。如江苏省高级人民法院规定,“利用公知信息形成的特色组合,作为整体可以获得商业秘密保护。但在审查商业秘密要件时,应从严掌握”(28)。

第二,获取诉争信息的投入。商业秘密的秘密性不仅体现在不为公众所知悉,而且还要求不容易获得。这意味着,即便信息可以从公有领域获得,但要实质性获取信息仍非易事。权利人虽然无法直接论证被诉侵权人获取该信息的难度,但可以举轻明重,通过说明自己为获取该商业秘密所投入的大量精力,侧面论证被诉侵权人要想从公共领域获取该诉争信息需要付出同等甚至更多的努力,由此也可以推知该信息不容易获得。

第三,权利人采取的保密措施。理论上,秘密性是商业秘密不为人知的客观状态,而保密性是商业秘密拥有人的主观意图及其客观表现,两者不存在直接关系[6]。但是,保密措施可以作为衡量商业秘密是否具有秘密性的一个重要因素[24]。一方面,当权利人采取相应保密措施时,意味着被诉侵权人从权利人处直接获得该信息的难度增加,说明商业秘密的不易获得性;另一方面,权利人事前对商业秘密的主观保护态度在一定程度上也有助于法院推断该信息的秘密性。

第四,专家证人的证词。如果诉争信息较为复杂、技术含量高,可能需要借助相关领域的数据库或网站进行技术检索和比对,而权利人可能很难单独完成这一证据采集,往往需要委托相关领域具有代表性的技术人员搜集初步的独立研发或采集的证据,说明诉争信息所处领域的技术发展状况等。

總之,权利人通过围绕上述事项提供证据,并不会实质性增加原告举证负担,因为该类证据均来源于原告,被告很难掌握原告的具体情况,只有待原告对诉争信息作出具体阐明后,被告才能有针对性地予以反驳。同时,在整个举证质证过程中,法官需要掌握合理的证明标准,适当降低权利人的证明标准,促进双方当事人的举证积极性,也更好地平衡权利人与被诉侵权人之间的利益。

五、结语

法谚有云:“举证之所在、败诉之所在。”(semper prsumitur pro negante)立法者在权利人与被诉侵权人证明责任分配上的“游走”,说明关于秘密性的证明责任无论落在原告还是被告,均是一个不小的负担。《反不正当竞争法》的修改和《中美经贸协议》的签订,标志着我国在商业秘密侵权诉讼中秘密性的证明责任采取法律推定规则。这虽然在一定程度上降低了权利人维权难度,但却会不合理地增加被告的负担,这与原被告的利益在法律上被视为处于平等地位的诉讼理念背道而驰。可行的路径是对现有法律规定进行系统性解释,坚持权利人承担商业秘密侵权诉讼中的证明责任,通过一系列间接证据证明商业秘密具有秘密性。同时,法院应适当降低权利人的证明标准,由“高度盖然性”调整至“盖然性占优”,由此平衡权利人与侵权人的诉讼利益。

注释:

(1)《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第4款。

(2)在该条文的解读上,存在一定的争议。有学者认为该条文构成商业秘密证明责任倒置,这一观点实则未对证明责任推定规则与倒置规则加以区分,本文采民事诉讼领域区分标准,将该条文界定为“法律对事实的推定”,而不采“证明责任倒置”。

(3)最高人民法院(2000)知终字第3号民事判决书。

(4)陕西省西安市中级人民法院(2007)西民四初字第26号民事判决书。

(5)北京市高级人民法院(2011)高民终字第220号民事判决书。

(6)《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第1.5条第2款。

(7)Unif. Trade Secrets Act § 1 cmt. 5.

(8)Carlson v. Freightliner LLC, 226 F. R. D. 343.

(9)《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第九条。

(10)上海市黄浦区人民法院(2006)浦民三(知)初字第5号民事判决书。

(11)Roger M. Milgrim& Eric E. Bensen, Milgrim on Trade Secrets, Matthew Bender Elite Products, 1997, Chapter 16 Anatomy of Trade Secret Litigation, § 16.01 Overview.

(12)Gilson v. Republic of Ireland, 606 F Supp 38 (D. D. C. 1985), affirmed 787 F. 2d 665(D. C. Cir. 1986).

(13)Frantz v. Johnson, 116 Nev. 455, 466(2000).

(14)Eaton Corp.v.Appliance Valves Corp.,526 F Supp 1172,1179(N. D. Ind. 1981).

(15)Struthers Scientific and International Corp.v.General Foods Corp.,51 F.R. D.149,153(D. Del.1970).

(16)Electro-Craft Corp. v. Controlled Motion,Inc.,332 N.W.2d 890,897-898(Minn,1983).

(17)Julie Research Laboratories v.Select Photographic,810 F.Supp 513(S.D.N.Y.,1992) , affirmed in part vacated in part 998 F.2d 65(2d Cir.1993).

(18)Valco Cincinnati Inc.v.N&D Machining Service. Inc.,24 Ohio St.3d 41,46(1986).

(19)Lyn-Flex, Inc.v.Dieckhaus,24 S.W.3d 693(Mo.App.1999).

(20)Sargent Fletcher,Inc.v.Able Corp.,110 Cal. App.4th,at 1658,1669(2003).

(21)TGC Corp.v.HTM Sports. B.V.,896 F. Supp.751,757(E. D. Tenn. 1995).

(22)Restatement of the Law,Third,Unfair Competition, § 39(f) (1995).

(23)Televation Telecomm. Syss., Inc.v.Saindon,522 N. E. 2d 1359,1365(I11.App.2d Dist.1988).

(24)Vigoro Indus.,Inc.v.Cleveland Chem.Co,866 F. Supp.1150,1162(E. D. Ark. 1994).

(25)Restatement of Torts § 757 cmt.b(1939).

(26)USA Power,LLC v.PacifiCorp,235 P.3d 749,761(2010).

(27)江苏省高级人民法院(2005)苏民三终字第063号民事判决书。

(28)《江苏省高级人民法院关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第八条。

参考文献:

[1]吴民许.试论知识产权权利边界的确定方法[J].科技与法律,2009,(3):95.

[2]顾韬.关于侵害技术秘密纠纷案件审理思路及方法的探讨[J].电子知识产权,2015,(12):14.

[3]崔国斌.商业秘密侵权诉讼的举证责任分配[J].交大法学,2020,(4):9-10.

[4]喻晓霞.商业秘密侵权诉讼中举证责任分析[J].人民司法,2003,(11):46.

[5]祝建军.侵害商业秘密案件的几个问题[J].求索,2005,(12):109.

[6]杨力.商业秘密侵权认定研究[M].北京:法律出版社,2016:193.

[7]孜里米拉·艾尼瓦尔.试论反不正当竞争法修正案的商业秘密条款[J].科技与法律,2020,(2):74.

[8]北京市高级人民法院知识产权庭课题组.《反不正当竞争法》修改后商业秘密司法审判调研报告[J].电子知识产权,2019,(11):69.

[9]江伟.证据法学[M].北京:法律出版社,2002:83.

[10]最高人民法院民事审判第三庭.最高人民法院知识产权判例评解[M].北京:知识产权出版社,2001:198.

[11]蒋志培,孔祥俊,王永昌.《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].法律适用,2007,(3):27-28.

[12]姚建军.中国商业秘密保护司法实务[M].北京:法律出版社,2019:83.

[13]周作斌,李宁.《中美经贸协议》中商业秘密的规定及我国应对路径[J].电子知识产权,2020,(4):46.

[14]周澎.中美商业秘密保护问题及对策研究[J].法学杂志,2020,(9):133.

[15]臧东娥.完善我国商业秘密立法的刍议[J].商业研究,2008,(5):143.

[16]赵学强.商业秘密侵权诉讼中的举证责任[J].山东行政学院学报,2005,(1):92.

[17]黄武双.商业秘密保护的合理边界研究[M].北京:法律出版社,2018:227.

[18]冯辉,姜婷婷,于海纯.《中美经贸协议》中的商业秘密保护条款及我国的法律回应[J].国际贸易,2020,(8): 81.

[19]祝磊.美国商业秘密法律制度研究[M].长沙:湖南大学出版社,2008:441-443.

[20]张晓莉.商业秘密案件中秘密性的举证责任问题研究——以美国司法判例为视角[J].电子知识产权,2012,(5):71.

[21]毕玉谦.证据法要义[M].北京:法律出版社,2003:482.

[22]沈德咏.最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(上)[M].北京:人民法院出版社,2015:357-360.

[23]程磊,李春香.从“高度盖然性”到“盖然性占优”:民间借贷案件中借贷合意证明标准的调整——以《民间借贷司法解释》第17条为中心[M].北京:人民法院出版社,2018:623-632.

[24]冯晓青.不正当竞争及其知识产权侵权专题判解与学理研究[M].北京:中国大百科全书出版社,2010:177.

Wandering on the Edge of Obligee and Infringer:

The Reflection on Distributing the Burden of proof

of confidentiality in the Commercial Secret Litigation

LI Xiliang

(School of Law, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract:Legislators always wander between the obligee and the accused infringer in the distribution of the burden of proof of confidentiality in the commercial secret infringement litigation, and judicial practice has failed to reach a consensus. According to the Anti-Unfair Competition Law of 2019 and the Sino-US Economic and Trade Agreement of 2020, China formally and explicitly adopts the rule of legal presumption in the distribution of burden of proof of confidentiality. However, many arguments on which this presumption rule is based are not absolute, which unreasonably increases the burden of proof of defendants and cannot effectively balance the interests of litigants. After a comparative study of American law, it is found that the United States has not adopted the rule of legal presumption, but still follows the idea of proof by obligee. The feasible way to improve our country is to systematically explain the economic and trade agreements and the existing laws and regulations, making it clear that the obligee of trade secrets should bear the burden of proof of confidentiality, reducing the standard of proof appropriately, and comprehensively weigh a number of indirect evidence to prove confidentiality.

Key words: commercial secrets; confidentiality; legal presumption; burden of proof; standard of proof

編辑:邹蕊

3869500338207