从“地洞”到“洞喻”

2021-03-12曾艳兵

曾艳兵

法国当代学者让- 弗朗索瓦·马特在《论柏拉图》一书结语“终场”处写道:“世界的舞台上只有唯一一幕戏,唯一一个主人公:生存的悲剧早已镌刻于洞穴之中,里面只有一个孤独的演员。我们的内心深处都全然知道这一点。展开一卷哲人所写的书,我们便展现了隐而未现的回忆,而且我们每一次都会重现洞穴中那个囚徒被遗忘的容颜。”a 这段话似乎可以用来阐释20 世纪著名犹太作家卡夫卡的小说《地洞》。柏拉图与卡夫卡有如此深刻的相通之处,自然值得我们进一步思考和关注。

让- 弗朗索瓦·马特在书中继而描述道:“某天,有个人醒来,他眼睛空洞无神地环顾四周。一切都笼罩在半明半暗之中,他的同伴们一如往常轻声絮叨着,讲述着自己在岩壁所形成的屏幕上看到的景象。垂直的阴影,柔韧而又轻快,一个一个纠结在一起,他们的动作曲折地展现了自己的欲望。只有他仍然犹豫未决……”这显然便是柏拉图著名的“洞喻说”。让- 弗朗索瓦·马特认为,这“或许会是卡夫卡的故事”,并且,“不出所料,在某个清晨,另一个人被他自己的同伴杀死了,心脏被刀子剜了两下,而他则毫无抵抗地接受了死亡”。b这似乎是在暗示苏格拉底,苏格拉底的死竟然有些像卡夫卡笔下的约瑟夫·K。这一切难道纯属偶然吗?

柏拉图的“洞喻说”就是一个卡夫卡式的故事;卡夫卡小说里的“地洞”可以通过柏拉图的“洞喻”来阐释。我们既可以从“地洞”到“洞喻”,也可以从“洞喻”到“地洞”,仿佛它们之间是相通的,尽管柏拉图与卡夫卡生活的年代相距已有两千多年。苏格拉底被判了死刑,我们知道这是莫须有的罪行;卡夫卡笔下的约瑟夫·K 也被判了死刑,我们最终也不知道他究竟犯了什么罪。然而,他们最终都被执行了死刑,这种情况恐怕并非完全是偶然巧合。“苏格拉底的死竟然有些像卡夫卡笔下的约瑟夫·K”:是苏格拉底的死预示了约瑟夫·K的命运,还是后者回应了苏格拉底的死的意义?卡夫卡对于古希腊哲学并不陌生,或者早年修希腊语时对柏拉图的“洞喻说”就心有戚戚;柏拉图的“洞喻说”影响深远,常说常新,具有永久的意义和魅力。因此,柏拉图与卡夫卡之间的关联常常被专家学者们提及应该是有充分理由和依据的。

1923 年至1924 年之间卡夫卡创作了短篇小说《地洞》。此时卡夫卡与女友朵拉一起住在柏林,卡夫卡已重病在身,几乎足不出户,或无力出户了。卡夫卡此时过的就是一种“地洞式”的生活,他的写作也是一种“地洞式”写作。卡夫卡的作品就是“地洞式”作品,或者說,卡夫卡的作品就是地洞。地洞的入口在哪里?是一个入口还是几个,或者根本就没有入口,许多看着像入口的地方其实是陷阱。卡夫卡的每一部作品都为读者创造出一种极为特殊的想象的空间景象,就像《地洞》中那只动物作为地洞的建造者和居住者,细致地描述了地洞的情形。

在小说《地洞》里,卡夫卡塑造了一只栖居在地洞里的动物,卡夫卡似乎跟踪记录了这只动物的心理发展变化轨迹,描写并展开了一个地洞里的世界。小说开头写道:“我造好了一个地洞,似乎还蛮不错。从外面看去,它只露出一个大洞,其实这个洞跟哪里也不相通,走不了几步,便碰到坚硬的天然岩石。我不敢自夸这是有意搞的一种计策……当然,有的计策过于周密,结果反而毁了自己,对此我比任何人都知道得更清楚。”c 地洞的主人造好了一个洞,“它搞得这样万无一失”d,都是为了能安安稳稳地住在他家里的最里层。在卡夫卡那里,“地洞”既是一种现实生活,又是一种文学创作的隐喻,或者说,就是一种无所不包的隐喻。

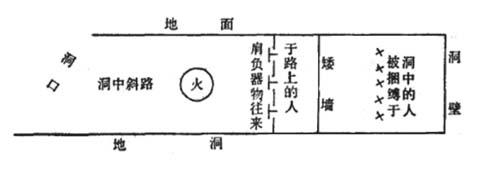

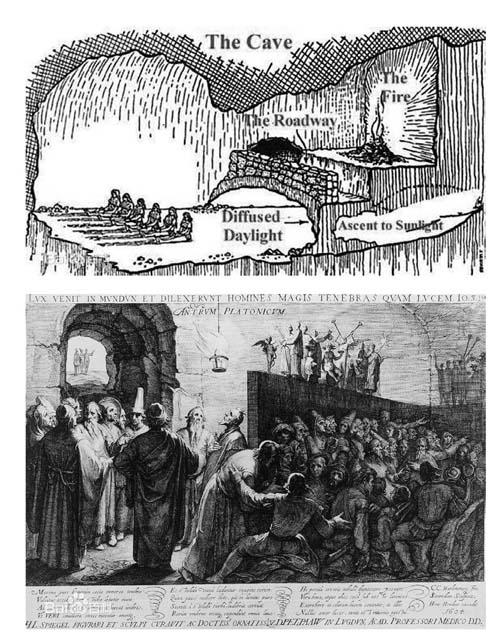

说起有关“地洞”的隐喻,我们首先就会想到柏拉图的“洞喻说”(Cave Allegory)。柏拉图认为理念(eidos,idea)和模式是自在和自为的,有实体性;它们是实体,是实在或实质的模式,即万物原始、永恒和超越的原型,脱离和独立于事物而存在,不像事物那样受变化的影响。外在世界仿佛就是我们在洞穴里看到的影像。这就是柏拉图在《理想国》中所提到的著名的“洞喻”说。“请你想象有这么一个地洞,一条长长的通道通向地面,和洞穴等宽的光线可以照进地洞。一些人从小就住在这个洞里,但他们的脖子和腿脚都捆绑着,不能走动,也不能扭过头来,只能向前看着洞穴的后壁。让我们再想象他们背后远处较高的地方有一些东西在燃烧,发出火光。火光和这些被囚禁的人之间筑有一道矮墙,沿着矮墙还有一条路,就好像演木偶戏的时候,演员在自己和观众之间设有一道屏障。演员们把木偶举到这道屏障上面去表演。”e 柏拉图描述的“洞喻说”如图所示:

柏拉图“洞喻说”有关图示可以参阅范明生《柏拉图哲学述评》(上海人民出版社1984 年版,第104 页),该图示转引自陈康《柏拉图〈国家篇〉中的教育思想》,其原图示出处为J. 亚当:《柏拉图的〈国家篇〉》。

“他们也是和我们一样的人。”f 这些囚徒沉迷于这些闪烁不定的影子,相信他们看到的围绕着他在移动的事物是真实存在;只有少数囚徒能从束缚中解脱出来,走出洞穴去看阳光下的事物,知道洞穴外面的世界才是真实的世界。柏拉图用洞穴的比喻生动地阐明了心灵转向问题,形象地说明了从感性认识上升到理性认识必须经过一番艰辛的历程。希腊哲学追求万物的本原、始基、真理,而根据赫拉克利特的观点,则“万物皆变”。在这变化之中什么是不变的呢?是法则、尺度、逻各斯。这种不变的法则等很容易演变发展成理念。要在感性世界中找出一种或多种具体的物质的微粒,把它规定为万物的本原,这无论在事实上还是在推理上都是不可行、不可能的。看来,万物的本原只有到万物之外去寻找,这很自然便找到了“精神实体”。洞穴中的人追求真理和真实的生活,即寻找“精神实体”,正如卡夫卡的地洞中的动物努力寻求不受惊扰和威胁的安宁的生活一样,目标是可以接近的,但要达到目标则非常困难,甚至是不可能的。

理解柏拉图的这种“精神实体”其实并不困难。比如,月亮进入了诗人的意识,它才是最真实和最客观的,因为只有赋予了主观意识的月亮才能体现出它的完整性;只有人的意识所涉及的世界才是人的世界。譬如日出与日落,全是人的感觉,其实太阳是无所谓升落的,月亮亦然。我们所认识的月亮,如它的光、形和变化等也全在人的感觉。打个比方,譬如说“圆,也就是几何学家对它进行推理的那个圆,是自然中所有个别的圆的共同本质,而且要是没有这个圆,个别的圆就不能存在。它比可以在黑板上画出的用作例证的圆更加实在。现在,与数学推理相关的圆,是一个永远不能在黑板上画出的圆;它之不能被画出来,是因为它从来不曾进入存在;它在时间之外,因而是永恒的。它也因此从来不曾进入现实的物理空间。在它是无时间的同样意义上,它也是无空间的。在柏拉图看来,所有的理念因此也就构成了一个超越时间、变化和存在的绝对实在王国;而存在只不过是本质的影子般的摹本”g。比较而言,科学家更相信理论(理念)而不相信经验,譬如人绝对无法直接地感知地球正在旋转这一事实,但现代人相信这是事实。

柏拉图的洞喻说的意义当然还远不止以上这些。柏拉图还用洞穴的比喻来说明教育与缺乏教育对人的本性所产生的影响。这些缺乏教育的人就像那些奇怪的囚徒。“这些囚徒的状态反映的其实是普通人的生活状况,是没有受过教育、没有被启蒙的,沉湎于感性世界的芸芸众生的生活……社会习俗、传统价值、伦理道德其实都是把我们圈于其中的洞穴。我们每一个人都处在各色各样的洞穴之中,而且很少有人有这种意识。能超越其中的洞穴的人就更少了。哲学的主要任务之一是要揭示人们的这种生存状态,启蒙大众。”h 如果有人已经走出了洞穴,然后他又试图回到洞穴来解救他的同伴。“如果这人宣称要解放他们,启蒙他们,把他们往上拉,那必将遭到这些人的强力反对,甚至被他们杀掉。”i 这个人仿佛就是被雅典人处以死刑的柏拉图的老师苏格拉底。这样一来,我们也就从卡夫卡的小说《地洞》过渡到了他的长篇小说《审判》了:“一定有人诬告了约瑟夫·K,因为,他没有干什么坏事,一天早晨却突然被捕了。”!0 约瑟夫·K 没有干坏事,正如苏格拉底完全是清白无辜的一样,然而,审判还是同样发生了。在苏格拉底那里,他没有罪却被审判了;在卡夫卡那里,约瑟夫·K 被审判了,这本身就是他有罪的证据。

从这个意义上说,柏拉图的“洞喻说”与鲁迅的“铁屋子”的比喻非常相似。鲁迅在《呐喊·自序》中写道:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”大家都在铁屋子里昏睡,那个大声呐喊的人正如那个走出洞穴又走回来的人,或者就是苏格拉底,就是启蒙者。然而,他未必能够唤醒众人,“不但没有人来赞同,并且也还没有人来反对”,他许是感到寂寞,不过杀头之虞似乎还没有。“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”!1写作《呐喊》的鲁迅并没有失去希望,正如柏拉图写作了《理想国》一样?卡夫卡也没有完全失去希望,但他对希望的表述更加令人困惑。布罗德在《卡夫卡传》中写道:1920 年2 月28 日,卡夫卡曾经对他说:“我们是上帝头脑中涌现的虚无主义思想。”布罗德随后便引证了诺斯替教关于世界的恶创造者德米乌尔根關于世界是上帝的原罪的学说。卡夫卡说:“不对,我相信,我们不是上帝急剧的堕落,而是他的一次恶劣情绪,一个糟糕的日子。”布罗德然后问:“那就是说在我们的世界之外存在着希望呗?”卡夫卡微笑着说:“许多希望——对上帝——无限多的希望——,但不是对于我们。”!2 在卡夫卡那里,希望是有的,但似乎已经与我们无关。

阿伦特认为,柏拉图的洞穴故事涉及的是希腊人终结传统的首次转向。“洞穴故事在三个层面上展开:第一次转向发生在洞穴本身内,当一个洞穴的居民将自己从那束缚着他们的‘腿和脖子,从而使它们从‘只能看眼前的东西的锁链中挣脱出来时,他们的眼睛被事物的阴影和图像显现于其上的墙牢牢吸引住了;现在他转身看洞穴的后方,在那儿有一堆人工的火照亮了洞中之物,使它们按本来样子显现出来。第二个转向是从洞穴转向澄澈的天空,在天空中,被太阳所照亮的理念显示为洞中事物的真正、永恒本质,太阳是理念的理念,它使人们能够看见和使理念能够发光。最后是一个朝向洞穴的必然转向,即离开永恒本质的领域,再次转向易朽事物和有死的人活动于其中的领域。每一次转向都要以感官和方向的丧失来实现:习惯了墙上影子般现象的眼睛因洞中的火光而盲;之后习惯了人工火焰微弱光亮的眼睛,又因照亮理念的强光而盲;最后,习惯了太阳的眼睛又不得不再次调整来适应洞内的微光。”!

阿伦特相信,柏拉图把他的洞穴故事“建构为对荷马在《奥德赛》第11 章描述的冥府做出的一种回应和反转中。洞穴意象与冥府(在荷马的冥府中,灵魂那种阴影般的、虚幻的、无感觉的运动,相应于洞穴中人身体的无知、无感)的对应是毋庸置疑的”。他们对某些关键词的选用,譬如图像、阴影等也是一样的。“对荷马‘立场的颠覆是很明显的;生活在地下世界的,不是无身体的灵魂,而是身体本身;与天空和太阳相比,大地就像冥府;图像和阴影是身体感官的对象,不是无身体的灵魂打交道的东西;真理和真实的世界不是我们在其中活动与生活,死亡时才不得不告别的所在,而是我们以心灵的眼睛才能看到与把握的理念世界。”!4 洞穴的世界就像冥府的世界,正如现实世界就如洞穴的世界一样。

说到底,这就是有关什么是真实的世界,或者说什么是本真世界的问题。这正如卡夫卡“地洞”里的主人一直心神不宁,一直在“安全”之中寻找“更安全”一样。他造好了一个洞,似乎还蛮不错。它只露出一个大洞,但露出这个大洞只是一种分散人注意力的计策。当然,有的计策过于周密,结果反而毁了自己。因为这个洞反倒使人感到有了探索的价值。真正的洞口在离大洞约千把米的地方,上面覆盖着一层可以移动的苔藓。这可以说是万无一失了,“世界上所能做到的安全措施也莫过于此了”。然而,如果有什么人踩到了苔藓,地洞就暴露了;如果谁有兴趣,就有可能闯进去把洞里的一切永久性地破坏了。因此,完全安宁的时刻是不存在的。所谓最安全的地方,往往就是致命之所在。人们通常认为安全的地方其实只是影像,离真正安全的地方还很遥远。

柏拉图认为现实世界是对理念世界的摹仿,文艺是对现实的摹仿,是“摹仿的摹仿”,而任何摹仿都是有误差的,因此,文艺是不真实的。现实世界不过是洞喻说中墙壁上的影像,文艺不过是那些洞穴中的囚徒对这些影像的描摹。洞穴之外阳光之下的世界才是真实的世界,而这个世界对于那些久困于洞穴的人而言完全是陌生的。“我们还必须把真实看得高于一切。”!柏拉图说:

从荷马起,一切诗人都是摹仿者,无论摹仿德性,或者摹仿他们所写的一切题材,都只能得到影像,并不曾抓住真理。

柏拉图认为,诗人只是摹仿者,只能得到影像,并不曾抓住真理。“从荷马开始的诗人这一族都是美德影像的模仿者,或者是他们‘制造的其他事物的影像的模仿者。他们完全没有把握真相。”!对于这些摹仿诗人,柏拉图说:“头一点是他的作品对于真理没有多大价值;其次,他迎合人性中低劣的部分。这就是第一个理由,我们要拒绝他进到一个政治修明的国家里来,因为他培养发育人性中低劣的部分,摧残理性的部分。”!于是,柏拉图设计的理想国向诗人下逐客令:

如果有一位聪明人有本领摹仿任何事物,侨扮任何形状,如果他来到我们的城邦,提议向我们展览他的身子和他的诗,我们要把他当做一位神奇而愉快的人物看待,向他鞠躬敬礼;但是我们也要告诉他:我们的城邦里没有像他这样的一个人,法律也不准许有像他这样的一个人,然后把他涂上香水,戴上花冠,请他到旁的城邦去。至于我们的城邦里,我们只要一种诗人和故事作者:没有他那副悦人的本领而态度却比他严肃;他们的作品须对我们有益;须只摹仿好人的言语,并且遵守我们原来替保卫者们设计教育时所规定的那些规范。!

然而,在美国当代哲学家、诗人罗森看来,柏拉图的《对话录》也是一种诗性的模仿。他说:“从性质上说,柏拉图对话录就是一种诗性的模仿。柏拉图代表、或至少似乎代表了所有他模拟的对象来说话,这与荷马以及悲剧诗人没有什么不同。其次,在相关语境中,苏格拉底清楚指出,如果归于模仿,诗得被逐出城邦。当诗人以自己的声音来表达……城邦大门就向诗人敞开了。”!法国哲学家薇依认为,柏拉图在《理想国》中建立的理想城邦是纯粹象征性的,柏拉图运用了大量的意象和比喻,也就是说,柏拉图以某种形象的方式,即诗歌的形式传达真理,而非理论论述。柏拉图以诗性的方式来谈论荷马,也就是他以诗的方式来谈论诗,因此,他在理想国里驱逐诗人时,他将自己也一并驱逐出去了;或者他在这边将诗人们驱逐出去,又从那边将这些诗人迎接回来。

卡夫卡写了一篇有关地洞的作品,他自己也从事着一种地洞式的写作,卡夫卡自己就过着一种地洞式的生活,卡夫卡的一生似乎也可以用“地洞式”来概括。柏拉图的洞喻说旨在说明真实世界与影像世界的联系与区别,然而,这种洞喻说是否也是一种“洞喻”呢?洞喻说使我们可以透过影像看真实,但是,如果洞喻说也是一种“洞喻”,那我们从这里所瞥见的真理就变得大可怀疑了。这使我想到佛教经典里的譬喻。我们知道,佛法的精神也常常通过比喻来解说,就像卡夫卡的地洞或者柏拉图的洞喻说一样。在《金刚经》“应化非真分第三十二”中有一偈:

一切有为法,

如梦幻泡影,

如露亦如电,

应作如是观。

“一切有为法,如梦幻泡影”,但是,有关“有为法”的法,却一定不是梦幻泡影,否则此前说法就没有意义。“一切都是梦幻泡影”,但是“说一切都是梦幻泡影”却不是梦幻泡影,否则前面的说法便不能成立;但是,如果“说一切都是梦幻泡影”并非梦幻泡影,那么,也就意味着并非“一切都是梦幻泡影”。从否定一切出发,最后一定会得出肯定的结论,反之亦然。卡夫卡曾经说过:“在写下东西的时候,感到越来越恐惧。这是可以理解的。每一个字,在精灵的手里翻转——这种手的翻转是它独特的运动——变成了矛,反过来又刺向说话的人。” 刺向别人的矛,在刺出最远时可能会出现反转,最终即指向了自己。

《金刚经》全称《能断金刚般若波罗蜜经》,又称《金刚般若波罗蜜经》。所谓“应化非真分”意思为“应现设化,都非真实”。“金刚”为最坚硬之物,比喻大智慧。“般若”为音译,意思是明见一切事物及道理的高深智慧。“波罗蜜”亦为音译,是“到彼岸”的意思。该经经名的全部含义就是说,以金刚般的无坚不摧、无障不破的般若智慧对治一切虚妄执着,达到对实相的理解,得到解脱到达彼岸。般若类经典的主要思想是讲诸法“性空幻有”,认为一切事物都是因缘和合而成,本身没有一个恒常自在的自性,所以“性空”。然而自性虽空,因缘关系却是存在的,也就是说事物并非绝对不存在,并非虚无,只是幻化不失而已,所以叫“幻化”。既然诸法“性空幻有”,因此只有以深广无边的般若智慧,扫相执破洞见宇宙万物的真相,才能得到解脱。一切皆为幻化,但是论说幻化的文字则永不幻化。

总之,卡夫卡的《地洞》是一个寓言,或者说一个巨大的隐喻;柏拉图的洞喻说也是一个比喻,也是摹仿,甚至是对于摹仿的摹仿;佛教的精神也常常只有通过譬喻来理解和把握。如何能够准确地理解和阐释卡夫卡、柏拉图或者佛教精神?三者之間存在着某种相似性和关联性,可以相互理解和相互阐释。对理解和阐释柏拉图而言,照理说亚里士多德是最有可能和希望的,然而,“亚里士多德无疑是西方最伟大的哲人之一,还曾在柏拉图身边生活达二十年之久,然而我们却看到,他常常激烈地反驳柏拉图,但往往又完全没有理解柏拉图”。亚里士多德尚且如此,我们今天的学者怎么可以说他真正理解了柏拉图,而且是唯一理解了柏拉图的人呢?这正如卡夫卡的挚友马克斯·布洛德,他也并非是真正理解卡夫卡,或者最能理解卡夫卡的人。

“柏拉图的《理想国》乃是哲学史上那种无人不知而又神秘莫测的著作之一。林林总总的读者,包括专家和业余爱好者对其进行了汗牛充栋的研究,而且它也已经成为西方文明的一部经典文献。……它探讨人类能够提出的最重大的问题:什么是好生活?”@这是人类最重大的问题,也是人类一直在追问却始终没有最佳和最终答案的问题。在论及柏拉图的洞喻说时,海德格尔说:“这种在比喻一开头就已经展现出来的,处于无蔽的东西之中的状态——正如我们所言:在真实的东西中,在真理中的状态,属于人之存在。”“领会洞穴比喻就意味着:把握人的本质性的历史,而这就是说:在最本己的历史中把握自己本身。”@4 洞穴的比喻使我们有可能把握人的本质,换句话说,人的本质或者只有通过比喻的方式方能体察和把握。洞喻说是如此,卡夫卡的作品又何尝不是如此呢?德国学者埃姆里希说:“在后期小说《地洞》中,卡夫卡的有关所有动物生存的主题,即人的真实‘自我问题,得到了最彻底的深入反思和生动刻画。”