浅析船舶智能航行驾驶模式与对外信息交互协同

2021-03-12张宝晨于巧婵徐加庆佟宝琳魏长庚

张宝晨, 于巧婵,2, 徐加庆, 佟宝琳, 魏长庚

(1.交通运输部水运科学研究所, 北京 100088; 2.天津大学, 天津 300354; 3.中国海事服务中心, 北京 100029)

智能航运作为交通强国的重要支撑,是航运业未来发展的必然趋势[1]。船舶智能航行技术是智能航运发展的先导技术,也是国际智能航运技术竞争的焦点。研究智能航行各种驾驶模式下的信息交互与协同,不仅有利于认识智能航行的船船、船岸协同关系,而且对于发展智能航行技术和构建基于船岸协同的智能航行与控制系统具有重要意义。

本文对智能航行驾驶模式和不同驾驶模式在其发展初级阶段的综合运用与转换进行深入分析和预测,进而揭示智能航行不同驾驶模式下船船、船岸之间信息交互内容和方式的变化与特点,为优化船船、船岸信息交互效率,提升船舶智能航行的安全水平提供技术理论支撑。

1 船舶航行驾驶模式分析

2018年5月,国际海事組织(International Maritime Organization, IMO)海上安全委员会第99次会议提出了海上自主水面船舶(Maritime Autonomous Surface Ships, MASS)自主程度四个等级划分的概念,为智能航行技术及其驾驶模式的研发和应用提供了基础性国际通用依据。

根据国内外的案例调查,无人驾驶是现行国际公约和国家立法所不允许的,目前安装智能航行系统的船舶主要有三种形式:一是符合现行公约与法律法规标准的常规船舶(以下简称“常规船舶”)加载辅助驾驶系统,二是常规船舶加载遥控驾驶系统,三是常规船舶加载同时具有遥控驾驶和自主驾驶功能的智能航行系统。国家重点研发计划项目“基于船岸协同的船舶智能航行与控制关键技术”(2018YFB1601500)的预研试验平台“智腾”轮和成果集成平台“智飞”轮同时具有人工、遥控和自主三种驾驶模式,三个模式之间可以互相转换。基于调查研究和项目开展的试验,我们越来越深刻地认识到:第一,辅助驾驶的船舶控制与操作始终是由船上的驾引人员完成的,本质上依然是人工驾驶;第二,在智能航行技术高度成熟可靠之前,即使国际国内立法允许无人驾驶,为了保证安全,智能航行船舶仍可能选择保留人工驾驶模式,以便在需要时让在船船员接管船舶的控制与操作;第三,是否保留船舶的多种驾驶模式,除了取决于智能航行技术的成熟度和可靠性,还会受到其他因素的影响,比如从行业治理角度出发的安全冗余考量、岸基支持完善性的考量、市场成熟度的考量、以及船东偏好等。[3]因此,从长远来看,不仅无人船和有人船将长期共存[2],而且智能航行的各种驾驶模式也可能长期共存。

基于上述调研与分析,近些年船舶应用智能航行技术的方式主要有三种:① 人工驾驶模式+辅助驾驶功能;② 人工驾驶模式+遥控驾驶模式,两个模式之间可以相互转换;③ 人工驾驶模式+遥控驾驶模式+自主驾驶模式,三个模式之间可以相互转换。两种或三种驾驶模式之间相互转换,是智能航行技术发展与应用初期的必经阶段。

在驾驶模式转换的情况下,在船船员发挥的作用决定了驾驶模式转换后船舶所处的本质状态。对于遥控驾驶有两种情形:一是对遥控操作员提供支持,如瞭望、观察环境与交通动态等;二是在需要时接管船舶的控制与操作。第一种情形下,船舶的控制与操作仍然掌握在遥控操作员手中,本质上仍然是遥控驾驶;第二种情形下,船舶的控制与操作掌握在在船船员手中,实际是回到了人工驾驶模式。对于自主航行模式有两种情形:一是发挥观察验证作用;二是在需要时接管船舶的控制与操作。情形一依然处在自主航行状态之下,本质依然是自主驾驶;情形二是回到人工驾驶模式,本质上不再是智能航行或机器驾驶[4]。

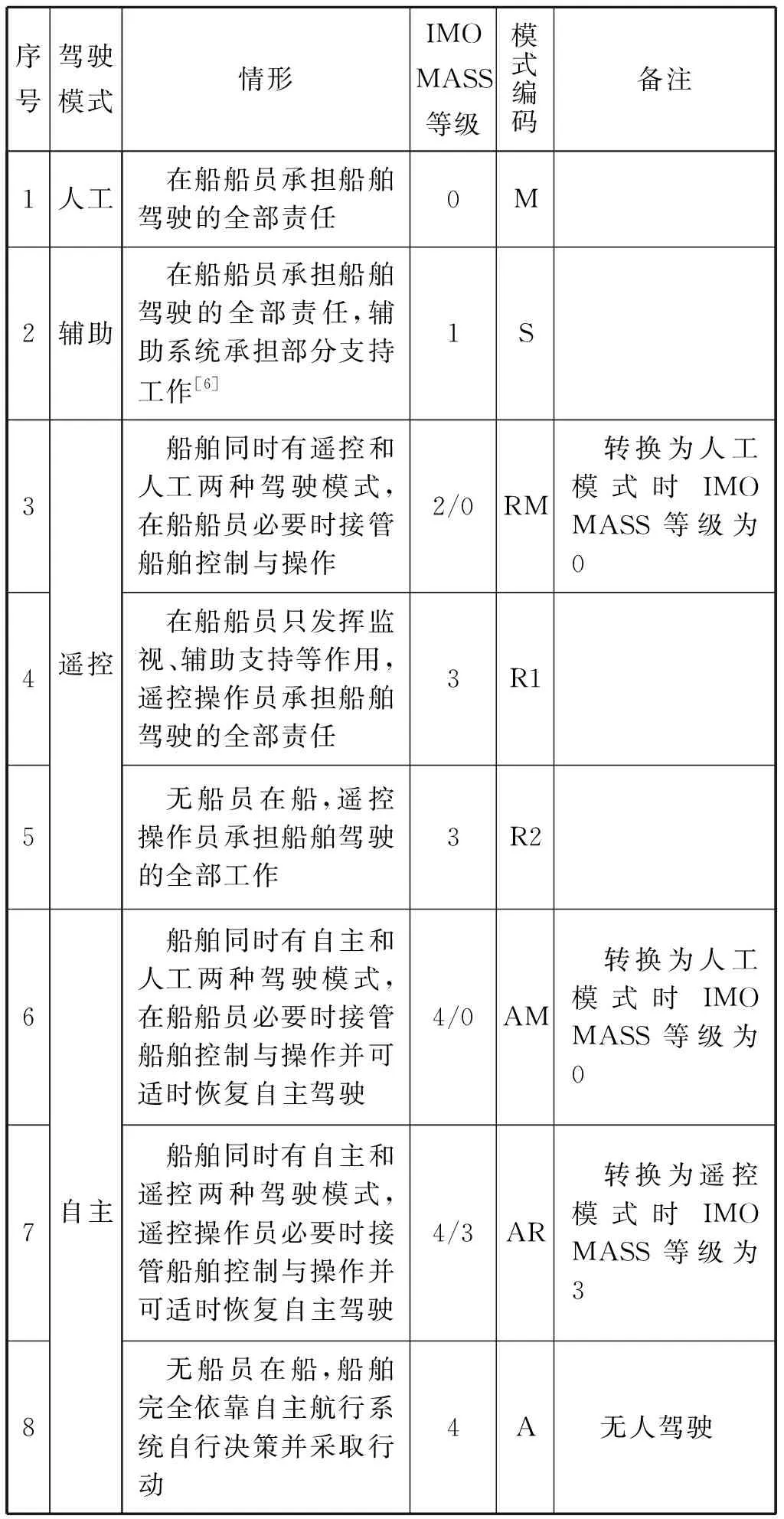

基于“智腾”和“智飞”两艘船舶的案例,参考其他交通方式无人驾驶发展过程与趋势[5],综合考虑不同驾驶模式转换情况下在船船员应该和可能发挥的作用,我们将人工驾驶模式和智能航行驾驶模式的8种具体情形梳理见表1。

表1 不同船舶驾驶模式下具体情形与编码

2 船舶航行活动、行为及相关方分析

一艘船舶驶离一个港口泊位到驶入下一个港口泊位的全过程即一次完整的船舶航行,包括离泊、出港、港外航行、进港、靠泊五个环节。由于所处环境不同,船舶受外部干扰和对外部条件依赖的程度明显不同,业界通常把港外航行、进出港航行、靠离泊作为划分一次完整航行不同阶段的基本方法。这三个阶段具体的航行活动和行为有一致的方面,但其差异是明显的。经过深入的调研和咨询航行经验丰富的船长,我们将这三个阶段的各种航行活动与行为详细梳理为23项,并给出每项活动与行为的相关方,见表2。

表2 船舶航行活动、行为及相关方

3 智能航行的船船协同关系分析

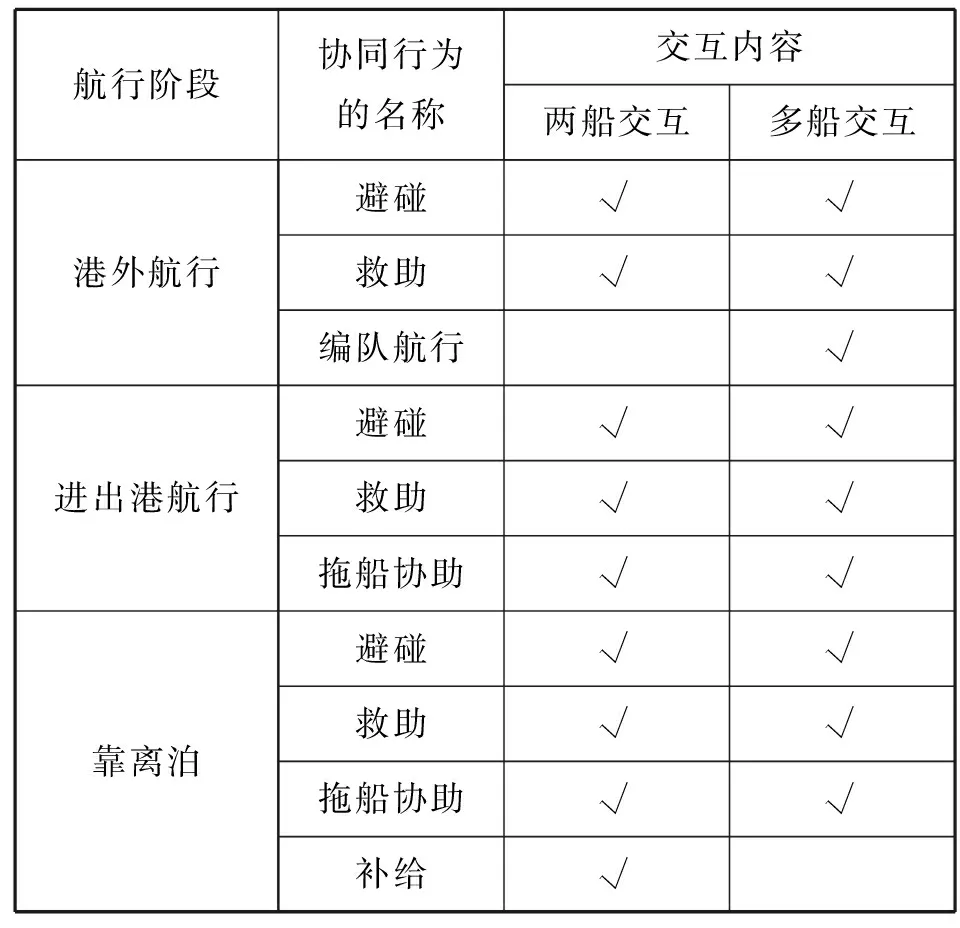

3.1 两船、多船协同行为

从表2可见,可构成船船关系的活动与行为一共有19项,其中恶劣海况操船、过桥、过闸等活动其本质都是船船间的避碰行为。因此,通过梳理,把港外航行、进出港航行、靠离泊三个阶段的船船交互(包括两船交互和多船交互)内容归纳为避碰、救助,特殊的是港外航行阶段增加多船之间的编队航行[7]、进出港航行和靠离泊阶段的拖船协助,见表3。

表3 两船、多船交互内容

3.2 船船协同关系分析

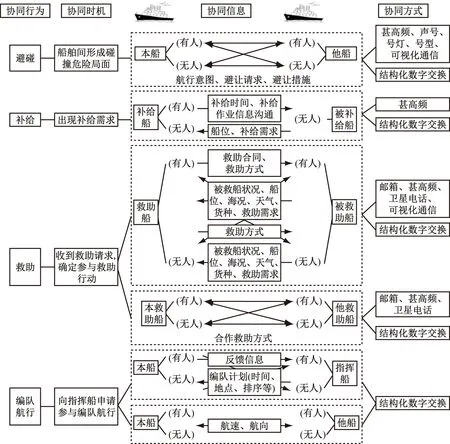

3.2.1遥控驾驶船舶与他船的协同关系

非完全遥控驾驶模式下本船与他船的关系取决于本船船员发挥的作用,在RM模式下船员接管船舶控制与操作,该船处于人工驾驶模式,与他船之间的关系和人工驾驶模式下的船船关系一样。如果在船船员只发挥监视、辅助瞭望等作用,即不接管船舶的控制与操作(R1),该船总体上仍处于遥控驾驶模式之下,其与他船之间的关系与完全遥控驾驶模式下(R2)的船船关系基本一样。

图1 RM驾驶模式下的船船协同关系

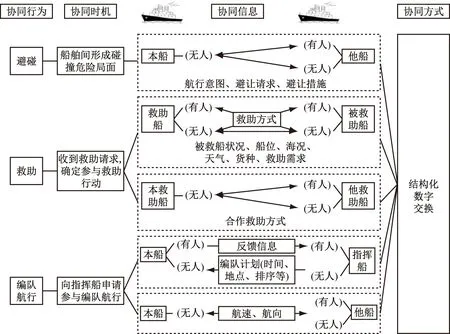

遥控驾驶模式R1、R2下本船与他船之间的协同行为、协同时机、协同信息、协同方式如图2所示。

图2 R1、R2驾驶模式下的船船协同关系

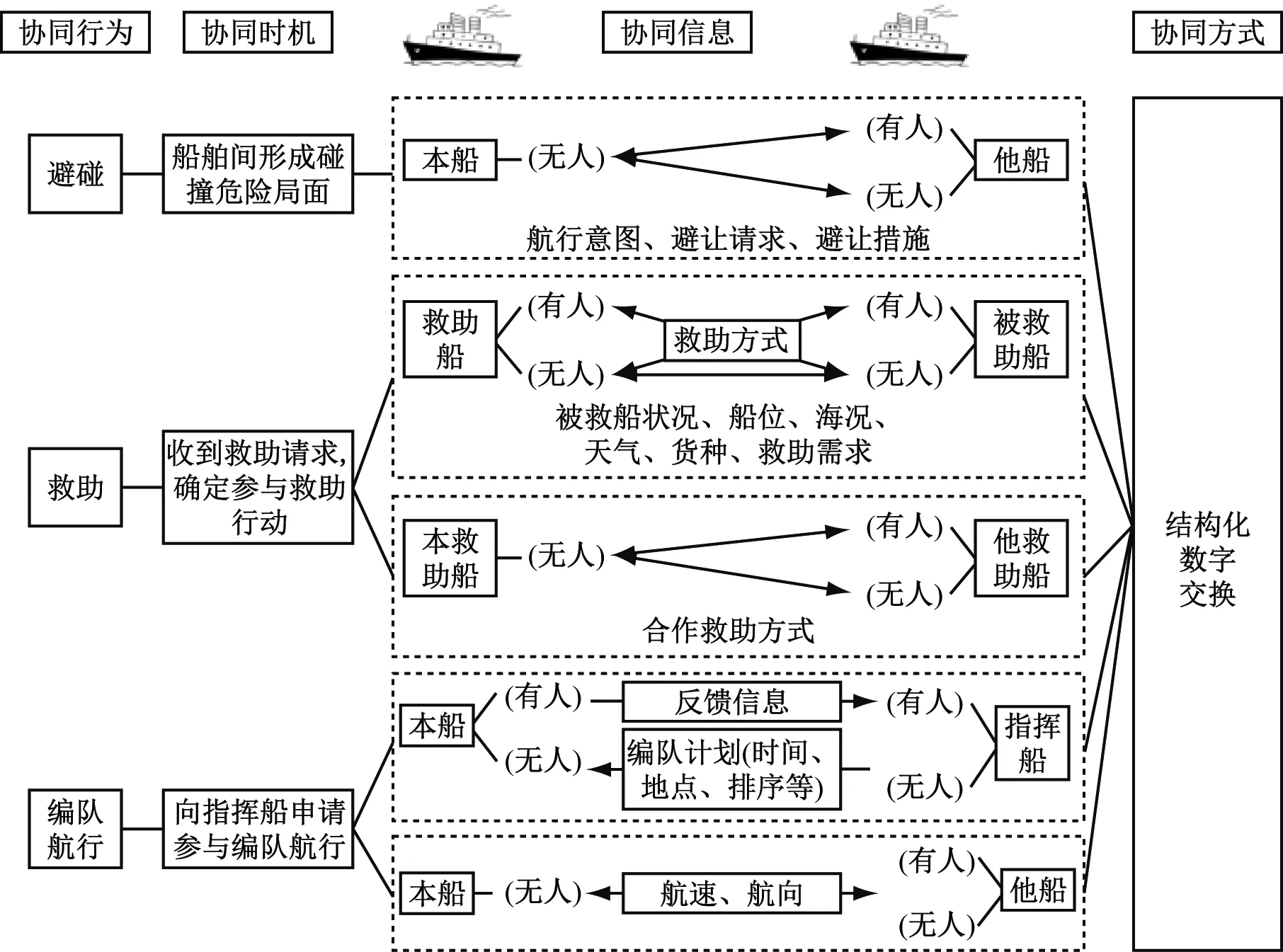

3.2.2自主驾驶船舶与他船的协同关系

完全自主驾驶模式A的协同关系,其与他船间的协同行为、协同时机、协同信息、协同方式如图3所示。

图3 A驾驶模式下的船船协同关系

非完全自主驾驶船舶的船船关系取决于在船船员发挥的作用。当在AM模式下船员接管船舶控制与操作后,该船进入人工驾驶模式,与他船之间的关系和人工驾驶模式下的船船关系一样。当在AR模式下遥控操作员接管船舶控制与操作后,该船处于完全遥控驾驶模式,与他船之间的关系和完全遥控驾驶模式下的船船关系一样。

4 智能航行的船岸协同关系分析

4.1 岸端信息交互对象

人工驾驶模式下,船舶在航行过程中会与岸上多个部门和机构交互信息,交互对象包括船舶经营或管理公司、航海保障或航行安全信息提供机构、海事监管机构、港口调度中心、船舶代理或港口服务机构等。

智能航行驾驶模式下,船舶能否直接与上述机构交互信息取决于人工驾驶船舶的交互手段和方式是否还适用。基于“智飞”号的案例分析,船舶转换为遥控驾驶模式后,无论船上是否有人,原来人工驾驶模式下的交互手段和方式都可以照常使用并满足使用需求;转换为自主驾驶模式后,原来人工驾驶模式下的交互手段和方式不能适应船上没有船员这一现实情况,与港口调度中心、船舶代理或港口服务机构之间有关本船的信息交互可能要由船舶经营或管理公司直接承担,与航行有关的信息再由公司以结构化的数字方式与船上交互。

4.2 自主驾驶模式下船舶与船舶经营或管理公司的信息交互与协同

船舶与船舶经营或管理公司的信息交互与协同涉及船舶运行的方方面面,如航行计划、运输任务、能源补给、故障处理等,其中也涉及与航行安全相关的非紧急信息。这些信息在有人驾驶时,可以通过电话、电报、邮件等多种便捷方式传递。在自主驾驶模式下,这些信息需要以结构化的数字方式实现船岸交互。来自港口调度中心、船舶代理与港口服务机构的与自主驾驶船舶相关的非紧急信息,也可以由船舶经营或管理公司处理后以结构化的数字方式进行船岸交互后实现协同。

4.3 自主驾驶模式下船舶与海事监管机构、航海保障或航行安全信息提供机构的信息交互与协同

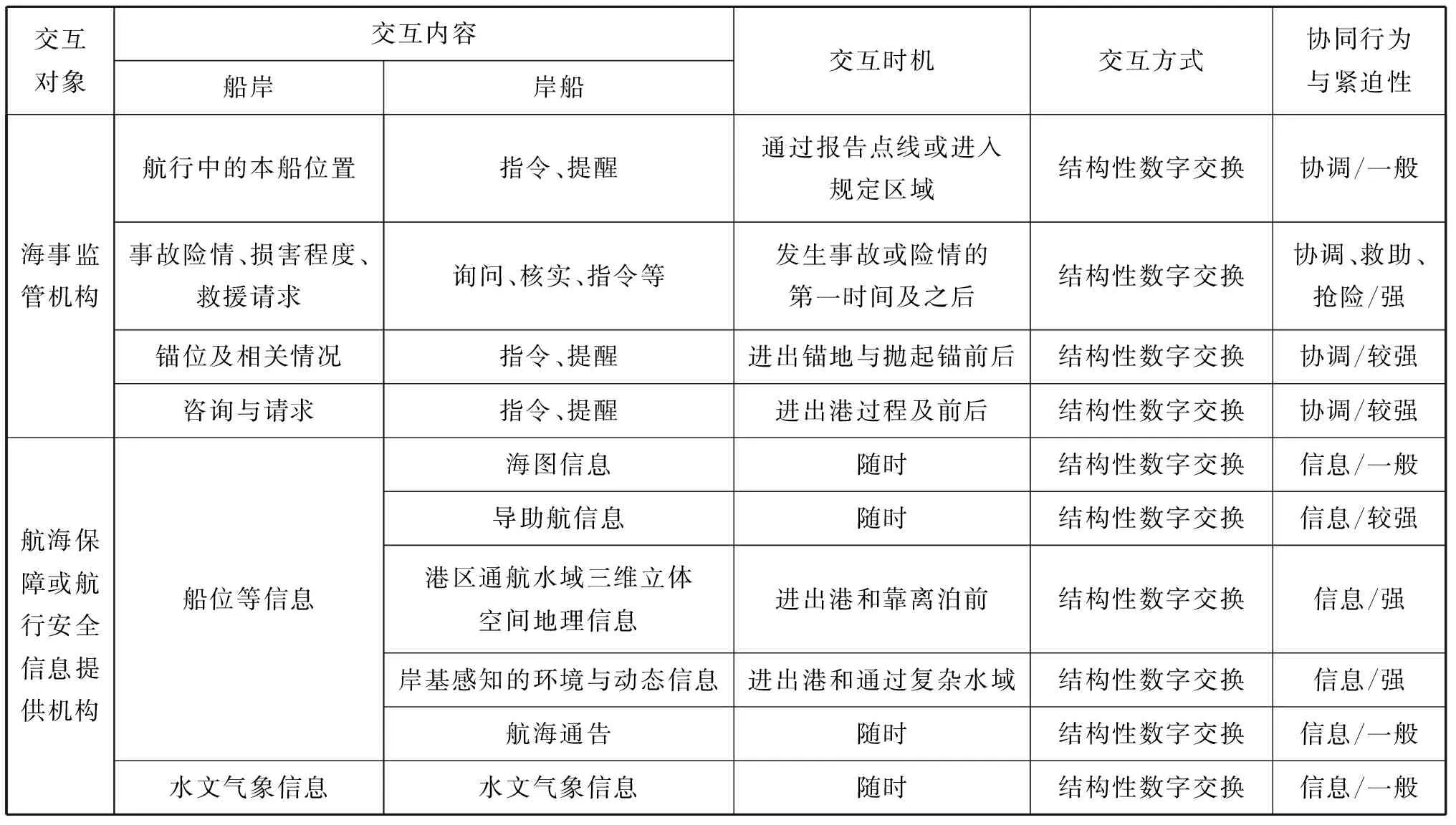

海事监管机构根据监管和治理需要,会对进出港和通过特定水域的情况实施报告制度和交通组织管理[8],也会对紧急情况采取其他必要的监管措施,这些活动的信息交互即时性和行动协同性都很强,不宜通过船舶经营或管理公司中转信息。无论处在自主驾驶模式的船舶上是否有人,因为决策是由智能航行系统做出的,信息交互方式只能是结构化的数据交换。与航海保障或航行安全信息提供机构的信息交互,包括海图信息、三维立体空间地理信息、导助航信息、航行安全动态信息(如岸基感知的环境与动态信息、航路气象水文信息等)的实时交互[9],贯穿于整个航行过程,且交互时机因信息的作用和性质而异。以往的声光交互方式需要转变为结构化的数字交互,具体交互和协同情况如表4所示。

表4 自主驾驶船舶与海事监管机构、航海保障或航行安全信息提供机构的信息交互与协同

由于很多信息是航行过程中自主决策的输入,准确性、即时性、统一数据标准、规范数据采集都至关重要。

5 结束语

船舶智能航行有辅助驾驶、遥控、自主三种驾驶模式,其中的部分或全部与人工驾驶模式同船配置可能是智能航行技术发展与应用初期的必经阶段。船舶智能航行过程中有23项活动、行为与船船、船岸协同有关。遥控驾驶模式下船舶对外船船、船岸信息交互与有人船的对外信息交互类似。自主驾驶模式下船舶对外信息交互和协同受到交互方式的影响而发生变化,结构性数字交换成为基本的交互方式,人工驾驶模式下船舶与港口调度中心、船舶代理或港口服务机构的信息交互转由船舶经营或管理公司实施。自主驾驶模式下船舶与海事监管机构、航海保障或航海安全信息提供机构之间的直接信息交互必不可少,但交互方式等有明显变化。