永难忘却的芬芳记忆

2021-03-11张大成

故事多多的学者诗人流沙河(1931—2019),2019年11月23日病逝于成都,一晃一年多了。年轻时他因写《草木篇》贾祸而出名很早;“文革”中瘦如干豇豆却靠拉大锯钉木箱养家糊口;壮年期喜迎改革开放,复出后努力创作和出版文集22种,其中诗作《就是那一只蟋蟀》《理想》选入中学语文课本。

我是忘不了亦师亦友的流沙河的。1979年7月,《人民日报》发表了流沙河沉寂22年后的第一首诗《梅花恋》;赓续《成都日报》也在7月发表了他的第二首诗《带血的啼鹃》,我是编辑。从此,我与流沙河因工作而相识、因诗歌而结缘40年,留下永难忘却的芬芳记忆。那年,他48岁,我41岁。

42年前的难忘往事

1979年,全国改革开放、拨乱反正热火朝天,一片忙碌景象,许多冤假错案还来不及平反,包括《星星》诗刊4个编辑即“二百二河”:白航(主任)、白峡(编辑)、石天河(执行编辑)、流沙河(编辑)均未平反。流沙河虽未继续做木工活了,但只是暂时安排在家乡金堂县文化馆上班。在这样的政治背景下,7月的一天上午,我从大量来稿中发现一篇寄自金堂县文化馆的诗稿《带血的啼鹃》,署名流沙河,诗末注明写作日期“1979年6月在故乡文化馆”。全诗用工整的毛笔字誊写,声讨四人帮罪行,讴歌“带血的啼鹃”张志新烈士:“舍身取义,杀身成仁,你实践了先哲的遗训。天倾西北,你是擎天一柱;日落月晦,你是照夜一星。……你是无产阶级的圣女,中华民族的菁英!……唱吧,唱吧,杜鹃鸟!笑吧,笑吧,张志新!”诗长60余行,报纸一般不用,但我被作者爱憎分明的激情深深打动,内容又正好切合时政,便当即编好诗稿准备送审。可想到流沙河并未正式平反,全国未见一家党报发表流沙河的作品,我考虑再三,决定暂时夹进卷宗备用。幸运的是,两三天后,《人民日报》赫然登出了流沙河的《梅花恋》,诗歌怀念和歌颂开国元勋朱德元帅,诗末注明了写作日期“1979年暮春在故乡的沱江北岸”。我喜出望外,立即将当天《人民日报》刊登流沙河诗作的消息告知日报有关领导,并从备用稿卷宗取出《带血的啼鹃》诗稿再次斟酌后,认真填好处理签送交领导审核。两天后,《带血的啼鹃》就醒目地在《成都日报》刊登出来了!出乎我意料的是,不但没惹什么麻烦,还引起了省市委领导们的高度重视,广大读者争购当天日报,成都街头巷尾热议纷纷,产生了良好的社会反响。别忘了,当时的“皇犯”流沙河不同于后来的“文化名人”流沙河,毅然签发流沙河的诗作责任重大。我至今仍敬佩日報老领导们的胆识和勇气。

这件发生在42年前的难忘往事,流沙河本人很看重。他在1981年7月24日写进了《流沙河自传》并收入了1982年12月上海文艺出版社出版的《流沙河诗集》首篇(一九七九年):“七月,《人民日报》发表了我的《梅花恋》,《成都日报》又发表了我的《带血的啼鹃》,都给了我很大的帮助。九月,由中共四川省委下达正式文件,为一九五七年的《星星》诗歌月刊平反,为包括我在内的四个编辑平反,也为《草木篇》平反。至此,我被错划为右派的结论才得到改正。十月,《星星》复刊,我被调回原单位四川省文联,仍在《星星》做一名编辑。”

进入写作高峰期

自此,流沙河一发而不可收,以1979年7月为复出新起点,从《人民日报》和《成都日报》再出发,进入了他后半生写作的高峰期。他豪情万丈,写诗抒怀:“我飞翔,我是一只归山的鸟,我跳跃,我是一只回海的鱼。”不说别的报刊,单就我从1979年7月在《成都日报》编发他的第一首诗《带血的啼鹃》起,到我1999年正式退休的20年期间,已记不清编发了他多少诗文。这次“抗疫”居家,翻看能找到的沙河前些年签赠我的书,计有《流沙河诗集》《游踪》《隔海说诗》《十二象》《台湾中年诗人十二家》《余光中一百首》等,凭记忆,其中的《流沙河诗集》就收有我编发的《带血的啼鹃》《新的与旧的》《看江青受审》等诗作;诗论集《十二象》共收文40篇,其中有魏雪梅同志组稿、我编发的“诗中有画”专栏文章28篇。

1982年,流沙河的组诗《故园六咏》荣获首届全国中青年诗人优秀诗歌作品奖,评委会主任是艾青,评委有白航、吕进等专家学者。这是流沙河首次获得全国大奖。为迎接流沙河从北京领奖荣归,木斧、曾伯炎、刘允嘉、柴与言等几位老师和我一道,开了个小型茶话会接风庆贺。结束时,大家陪着流沙河、何洁夫妇同赴春熙路一家黑白相馆合影留念,照片上题字“获奖归来”。

红星路宿舍杂记

“文革”后,流沙河从调回成都到去世,40年间,先后住过布后街省作协宿舍、红星路省作协宿舍、大慈寺路省作协宿舍和长寿路名士公馆。他的四处住所我都有幸造访过,房子是越住越宽、越住越好、越住越远了。其中,三处住所我只是蜻蜓点水各去过一次,去得最多、印象最深的是红星路二段宿舍。现在虽已是老旧院子,住房不大,客厅窄小,可在上世纪80年代,却是省作协新修的“高知楼”,集中了许多老诗人、老作家,可说是名家荟萃之地。

流沙河家临街,上面住周克芹家,下面是孙静轩家,离日报和我家近在咫尺。方便的地利,使我自然地成为跑他家次数较多的记者和编辑,已记不清多少次登门约稿、采访、请教、聊天。相当长一段时间,晚饭后,我常背着上幼儿园的小女儿去沙河家玩。他夫人何洁老师热情好客,笑嘻嘻接过小女儿带入偏房中,逗她吃糖果,染红指甲;沙河则放下书本或写作,和我坐在客厅漫谈人生、文学、社会见闻,共做一次愉快的放松和休息。印象最深的是,一次,客厅墙上新贴出一张邓小平头像,他告诉我最近每天都在面对头像创作和修改讴歌改革开放总设计师邓小平同志的长诗《老人与海》,后来在《诗刊》发表。一次,摆谈到他在“文革”中的遭遇,他立即从寝室里取出一本新出的《青年作家》送我,上面刊有他写的《锯齿啮痕录》。一次,我在《诗刊》发表小诗《枯叶蝶》,一见面他就高兴地鼓励我:“大成哪,你这首诗有新意,把枯叶和枯叶蝶都写活了……”

沙河博学健谈像说评书,风格是慢条斯理,亲切、生动、有趣。他激动时嘟着嘴,说话开始口吃起来,面部表情变得丰富,还配以手势,我每次都听得过瘾。

相处日久,我发现沙河自有一套养生之法:读书、写作累了,常闭目盘坐在椅上,不吃高脂厚味食物,平时爱喝蜂蜜水,夏天爱吃泡儿菜下稀饭。这样,沙河瘦是瘦却精神够,自然减少了“三高”之类的常见病。

沙河住红星路宿舍期间,是我受教获益最多的时期,现在每次路过总要多望几眼。

老帅哥的业余生活

流沙河的工作和住所安定下来后,很注重仪容,衣着朴素整洁。他上身常穿中山装,下配黑裤黑皮鞋,虽然鬓角白发初现,但一头黑发浓密,身材清瘦修长,几个熟悉的朋友笑称他“帅哥”。那时,他正值壮年,充满活力,业余生活丰富有趣。他是一个有着长远人生规划的人,这里我从“静”和“动”两方面来回顾他的业余生活。其实他早就在为退休后,仍能继续服务民众、传播国学文化默默地做着准备工作。

先说“静”。那时,他白天在《星星》编辑部上班,休息时就在桌上铺开废报纸临帖练大字。晚上在家不是写作就是看书,而且大量研读有关汉字、国学经典、UFO之类的书。他告诉我,这是少年时就养成的爱好。他从1985年起专职写作,1989年后不再写诗,1996年正式退休后,更是一心钻进汉字堆里。正如他自己说的:“劳我一生,博得书虫之名。”当时,我很不理解,认为一个人的时间和精力有限。沙河业余爱好天文学科无可厚非,可以开阔视野增强想象力,写出更好的诗来。为此,我写了一篇《流沙河与UFO》的专访,发表在1985年2月16日的《成都晚报》上(当时日报改名为晚报)。可是,我对他花大量时间去临帖练书法和钻研训诂、庄子、说文解字之类却大不以为然。但是我错了。我们一般人做不到的,沙河却真的做到了。若干年后,成都到处可见“沙河体”的书法牌匾和楹联,《成都日报》连载他的“认字一百”等专栏文章,还陆续出版了《流沙河认字》《白鱼解字》《正体字回家》《字看我一生》等专著。他终于成为名副其实的文化学者。特别值得一提的是,他从2009年到2019年1月近10年间,在成都图书馆为市民作传统文化讲座120次,有作家写文赞曰“这是成都人最大的福利”。现在看来,他深厚的学养和学术成就,并非从天而降,早在他写诗做诗人时,就埋头做着充分的准备工作,这需要多大的毅力啊!

再说“动”。他业余时间喜旅游,广交友,热心社会公益文化活动。我常常陪他往双流县和金牛区跑。

1981年11月,流沙河第一次去双流县文化馆讲唐诗,一炮打响。事情有点戏剧性:我的老作者和好友刘允嘉是双流县文化馆文学辅导干部(年龄比我和沙河都大,后来任雙流县作协主席),多次邀请我去双流作文学讲座,具体内容自定。我想到沙河沉寂太久了,正需要走出去,让更多业余作者和群众认识他、了解他;何况他的学问和口才远比我强,是更合适的人选,于是去找他征求意见。没费什么口舌沙河便同意去讲,自报题目正是他平时研读的唐诗。我将情况告知允嘉兄,他完全赞许。在征得文化馆领导同意后,我引荐允嘉兄去沙河家面谈敲定:时间选定在一个星期日举行,派车接送,在双流住宿一夜;还欢迎沙河夫人何洁老师陪同前往。这样,在双流县文化馆的大力支持下,流沙河成功举办了听众如潮的“唐诗讲座”。至今我还保存着一张流沙河、何洁夫妇与我、刘允嘉及双流县文化馆领导合影的黑白照片,照片上题写着“唐诗讲座 1981年11月于双流”。当晚,热情的允嘉兄不安排住酒店,特意腾出自家卧室和雕花木床,让兴犹未尽的沙河和我二人同床抵足而眠,像兄弟般长谈到后半夜才睡觉。那是一次难得的经历,只听沙河话音刚停不久,便酣然入梦,鼾声如雷。一个如此熟悉的清瘦书生,瞬间恍如力士壮汉,令我吃惊不小,睡意全消,骤然想起他赤膊拉大锯、钉木箱的苦力生涯……那晚沙河如雷的鼾声,至今犹在我耳边震响。

记忆中,那是40年前流沙河第一次做传统文化讲座。之后,成都附近的一些区县,远至江油长钢都来请他去讲课。当年那些或大或小的传统文化讲座,现在看来,真像是为他在生命的最后,坚持做完成都图书馆10年文化讲座的备战练兵一样。

上风上水,黑土流油,历史文化悠久的金牛区,从古至今都是文人墨客们的钟情之地。远的姑且不表,只说金牛区作协(前身为“金牛区文学创作中心”)49年来,坚持每月举办一次文学主题活动,迄今已达500余次,成为金牛区一张亮丽的名片,创造了中国地方文坛的奇迹。张爱萍将军、周克芹、高缨、陈之光、何开四、陈若曦、尤今等文化名人,均曾来此座谈、讲课或题字。1984年,沙河应邀到金牛区文学创作中心座谈,盛赞“中心”是“一所流动的文学院”。之后,题写了一幅大字“灯塔”,寓意书籍和文化是照亮人们心灵的灯塔,赠送给金牛区文化馆。那段时期,当地一位勤劳致富、热爱写作的青年女农民杨学用,特别得到沙河的关注和鼓励。她1994年出版的中篇小说集《岁月里的珍珠河》,沙河为之作序,题目叫《村姑学用》。现在,这位“村姑”成了高产作家和金牛区作协副主席。

连续好几年,桃红柳绿时节,流沙河都会约上三五好友去金牛坝踏青,最爱在杨学用的农家果园里品茗谈心,徜徉流连。我的旧相册,还保存着一张当年在杨家果园小楼前合影的彩照,计有杨学用夫妇、流沙河、黄一龙、曾伯炎、游藜、曾参明和我及当地农民共16人,个个面朝春阳,笑逐颜开。

流沙河平民意识很强,每次去金牛区都特别放松,喜欢和群众打成一片。最开心的一次是1991年秋,沙河六十大寿,由杨学用夫妇主持,我及文朋农友何定镛、吴必君等20多人共为他做生。时间是在一个周日,地点在杨学用任园长的金牛启蒙幼儿园。现成的幼儿园活动室宽敞明亮,天蓝色墙壁挂着充满童趣的彩画,俨如童话世界。低矮的儿童长桌铺着天蓝色桌布,摆着盖碗茶。白底红边的果盘盛满水果。一个“浇”着“六十大寿”红字、插满小蜡烛的大蛋糕摆在寿星沙河面前。我带着已上初小的小女儿坐在沙河右边,柴与言老先生坐在左边,并非有意安排,却自然形成了一老一小簇拥寿星的喜庆场面。文朋农友们围坐在四周,唱生日歌、致祝寿词……气氛热烈欢乐。沙河坐在寿星椅上,双手握着一个纸筒,鼓起腮帮一支支地吹熄小蜡烛。全场掌声雷动。沙河高兴地站起来,不停地向大家拱手致谢。他动情地说:“我从1947年16岁离开金堂老家,再也没有做过生了。今天,感谢大家的盛情,办得这么宏大这么欢乐,是我生平第一次……”

清淡如水的文字之交

回顾我和流沙河40年的友谊,完全是清淡如水的文字之交。他没有向我提过任何要求,我亦从未向他索要任何东西。出于真情的表达,我出的几本小书都是及时送他指教。他除主动签赠其出版的一些大作给我外,还赠有一张个人彩照、一封信、一幅字做纪念。现分述之——

1987年的一天,沙河从菲律宾马尼拉回蓉,特赠我一张他当时盘腿坐在二战美军坟场上的个性鲜明的彩照,背面用工整的毛笔字题写:

大成兄惠存 一九八七年一月在马尼拉郊外二次大战美军坟场。见此墓与众不同,系无名烈士也。碑文三行:

长眠在此地崇高的光辉里

一位武装同志

只有上帝认识他

流沙河 敬赠

1989年,沙河致函香港著名诗人蓝海文先生推荐拙诗出版,真情感人,书法亦堪称佳品,全文是:

蓝海文先生:

我推荐《成都晚报》文学编辑张大成兄以其诗作供你编入《当代大陆诗萃》一书内。张兄写诗三十年,迄今仍不倦,佳作多有之。受出版詩集客观困难之影响,至今已有集稿四册而不能付梓,良可慨焉。兄其慧眼照之,功德无量。

祝事业顺达

弟 流沙河顿首

1989年11月24日

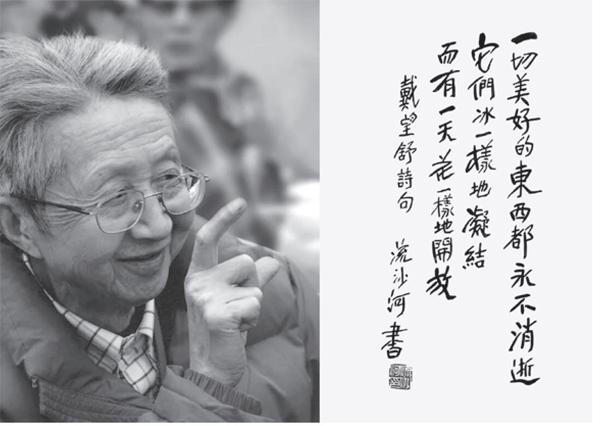

1994年,沙河送我立轴墨宝一幅,至今挂在陋室客厅。其内容是:

落花人独立,微雨燕双飞。

宋词名句妙在花雨燕皆动而人独静,动静有致,意象活泼。予甚爱之。

录赠大成先生 时在一九九四年六月三日

流沙河(盖章)

风雨中的最后一面

我退休23年来,前10年在金牛宾馆报上班,任顾问,后13年常住郊县乡下经佑骨折老伴,多年未看望流沙河了。见沙河最后一面是在2018年8月的一个风雨天。当时我心血来潮,想到沙河年事已高,应该及早拜望,请他给我即将出版的一本书题写书名留作纪念。想到此,我冒着倾盆大雨,撑着雨伞,硬是从郊县乡下,转乘几次公交车赶回成都。午后4时左右,我第一次走进长寿路名士公馆,见到了久违的沙河和他再婚后的夫人吴茂华老师。

名士公馆楼房若干幢,树木葱茏,环境优美,设有电梯。流沙河家住4楼,阳台宽,客厅敞亮,安放着大彩电。沙河师站在我面前时已是满头白发,动作缓慢,声音沙哑,须贴近脸认人。当他确认是我后,转身对只在大慈寺宿舍见过我一面的吴茂华老师说:“是大成!是大成!”像护士长一样长期精心照料他的吴老师点点头,放心地做别的事去了。沙河师安排我坐到客厅大沙发上,他坐在旁边的小沙发上,急切地问:“大成哪!好久不见了,好久不见了,你还好吗?家人还好吗?快讲讲你的情况……”我简要汇报后,提出请他题个书名。出乎意料,他直爽地说:“我现在等于是瞎子,早已封笔不写字题字了……”接着,他讲了近年来生病住院的情况,比我想象严重得多。沙河师的视力和身体确实大不如前,不可能题写书名,完全可以理解。唯一没变的是记忆力和敏锐感依然很好,清楚地叫着我小女儿和刘允嘉等老友们的名字,关心地一一询问近况;还像当年一样,对我的创作说了些鼓励的话。

我生平第一次请沙河题写书名而不能如愿,自责来得太晚,不断安慰他:“不能题写书名没有什么!没有什么!我请别的老师写就是了。现在,把眼治好,把病治好,把身体养好才是最重要的。你幸苦一辈子,这套房子是最好的,最适宜于治病养老。我知道你养生自有一套,又有吴老师守在身边,你就安安心心养病吧……”他连连点头。因为我要赶回郊县乡下,不能久待,临别时他拉着我的手叮嘱:“大成哪,你也是年过80的老人,不年轻了,读书写作悠着点来,现在大家都要保重都要保重啊!”沙河师还像我记忆中的兄长一样,起身跟着我走到阳台上收起雨伞,因为他视力很差,不停地提醒我把随身物品收捡完,不要落下,一直送我到下楼的电梯口。谁知,这风雨中的最后一面竟成了永诀!

我是个幸运的编辑,在流沙河急需帮助的时候结识了他,编发了他的一些作品;在他诗文创作的高峰期与他愉快合作,受教获益多多。我见证了流沙河精彩的后半生,特别是他于改革开放后取得的成就,令人敬佩。流沙河青壮年激情澎湃写新诗,晚年皓首穷经做学问,完成了一个诗人学者、学者诗人的人生使命,用他自己的话说:“前面是终点站,下车无遗憾了。”

流沙河跌宕起伏的人生,当启迪后来者奋发前行。

作者:《成都日报》退休高级编辑