中国茶树春霜冻害研究进展

2021-03-11王培娟唐俊贤金志凤马玉平

王培娟 唐俊贤 金志凤 马玉平 陈 惠

1)(中国气象科学研究院, 北京 100081)2)(浙江省气候中心, 杭州 310017)3)(福建省气象科学研究所, 福州 350001)

引 言

茶与咖啡、可可并称为世界三大饮料。中国是茶树原产地,目前全球已有60多个国家和地区种植茶树[1],主要分布在16°S~30°N之间的热带、亚热带地区[2],中国茶树种植面积、产量、茶叶年消费总量均位于世界首位[2-3]。2018年统计[4]显示:我国18个主要产茶省份茶园面积稳中略增,达2.93×107hm2,茶叶产量持续增加,其中名优茶产量增加约4×104t,全国干毛茶总产值达到2157.3亿元。

茶叶按采摘时间可分为春茶、夏茶、秋茶和冬茶。春茶通常指3—5月中旬采制的茶叶,由于春季温度适中,降水充沛,且经过冬季的休养生息,使春茶叶质柔软,茶芽肥硕,色泽翠绿,富含维生素和氨基酸,因此在各地茶叶生产中,春茶茶叶品质最好,经济效益最高,在茶叶生产中居重要地位。如2010年浙江省春季名优茶产值占全年茶叶总产值的90.7%[5]。春茶质量与天气状况、茶园管理技术、采制技术有关[6],产量与收益呈正相关,且直接影响全年茶叶产值。

在气候变化背景下,极端低温冷害与霜冻事件虽呈减少趋势,但仍时有发生并造成严重影响[7]。Heino等[8]认为20世纪欧洲北部和中部气温日较差减小、霜冻频次降低。近几十年,欧洲[8]、加拿大[9]的霜冻日数均逐渐减少,中国平均终霜冻日提早时间显著大于初霜冻日推迟时间,且无霜期自20世纪80年代起明显延长[10-13]。然而,终霜冻期提前并不意味着春霜冻害一定减轻,由于春季气温升高导致作物生育进程加快,对霜冻的敏感期也会提前。霜冻害是影响范围较大的灾害性天气[14],主要危害小麦[15-18]、玉米[19-22]、向日葵[22]、枸杞[23-24]、茶树[25-26]、苹果树[27-29]、葡萄[30]、柑橘[31]、枇杷[32]、台湾青枣[33]等作物。如2005年黄淮区域冻害造成3.33×106hm2小麦受冻,受冻严重的麦田几乎绝收[16]。2004年烟台遭遇强冷空气,持续低温使处于开花期的苹果受害,全市苹果受害面积达6.4×104hm2,其中2.1×104hm2苹果绝收[27]。由于特早芽、早芽茶树品种推广种植,春茶芽叶萌发提前,更容易受到春霜冻的危害[34]。2005—2014年浙江省各地茶园均遭受早春霜冻危害,给浙江省茶叶生产造成严重影响。以2013年4月上旬为例,受北方强冷空气影响,4月6日开始浙江省受冷高压中心控制,7日最低气温下降5~7℃,大部分地区在4℃以下,部分山区降至-2~0℃,出现春霜冻,给处在全面采摘期的浙江春茶生产造成严重危害。据统计,2013年4月上旬的低温霜冻害,造成浙江省名优茶产量损失1140 t,直接经济损失约7.2亿元[2]。目前国内的茶树气象灾害研究集中于低温冷害、霜冻害、旱热害等[35-36],茶树作为一种喜温喜湿的经济作物[37-38],茶芽在气温较低的早春容易受冻,导致春茶开采期延迟,造成茶叶产量减少、品质下降,带来经济损失[39-42]。因此,茶农特别重视春茶生产,并致力于提高春茶产量以增加收入[43-44]。

本文基于已有研究,从茶树春霜冻的概念与分类、危害机理、灾害指标、时空分布、影响与风险评估和防御措施6个方面,系统总结我国茶树春霜冻研究进展。

1 概念与分类

1.1 霜冻害概念与分类

低温灾害包括低温冷害和霜冻害,二者具有显著差异。低温冷害是指农作物生长发育期间,因气温低于作物生理下限温度,影响作物正常生长发育,引起农作物生育期延迟,或是生殖器官生理活动受阻,最终导致减产的一种农业气象灾害[45]。冷害的致灾温度因作物所处发育期的差异而变化,但均在0℃以上,有时甚至可达20℃左右。霜是指近地面温度降至0℃或以下时,空气中水汽达到饱和凝华成的白色结晶物[46]。霜冻害通常被定义为在农作物、果树等生长季节内,冷空气入侵使百叶箱日最低气温降到2℃或以下[10],或地表辐射冷却导致土壤表面温度下降到0℃以下,造成作物受害甚至死亡的农业气象灾害[47]。霜和霜冻未必同时产生。发生霜冻时,近地面气温可在0℃以下,也可在0~5℃的范围内[48],当最低气温达到4℃时[49],地面温度可降至0℃以下产生霜。因此,霜冻发生时,可能有霜,也可能无霜。有霜时的霜冻叫白霜,无霜时的霜冻叫黑霜或暗霜。当温度下降到0℃以下时,植物细胞间隙水分冻结成冰晶,细胞内原生质与液泡逐渐脱水和凝固,导致细胞死亡。解冻时细胞间隙中的冰融化成水,并很快蒸发,原生质因失水导致植物干死[50]。

霜冻在秋季、冬季以及春季均会出现,但主要出现在深秋到初春[7]。霜冻发生主要由温度变化导致,霜冻害按照发生时间一般可分为春霜冻和秋霜冻。春霜冻又称晚霜冻、终霜冻,是指作物苗期、果树花期、越冬作物返青后发生的霜冻,主要发生在喜温作物的苗期和开花期[51];秋霜冻又称早霜冻、初霜冻,指秋收作物尚未成熟,露地蔬菜还未收获时发生的霜冻,主要发生在秋收作物的灌浆成熟期[51]。

霜冻害按照天气成因又可分为平流型霜冻、辐射型霜冻和平流辐射型霜冻[52-53]。平流型霜冻是冷空气从高纬度地区积累发展并南下,引起剧烈降温造成的,常伴有烈风,也被称为风霜。平流型霜冻危害范围广、面积大,多发于早春和晚秋的长江以北地区以及冬季的华南和西南地区,易对苏南茶区茶树萌发前或刚萌发茶芽产生危害[54]。辐射型霜冻是指晴朗无风的夜晚或早晨,在冷高压控制下,地表植物表面因强烈的辐射冷却而形成的霜冻,常被称为晴霜。辐射型霜冻常出现在风小、晴朗或少云的夜间及凌晨,易对朝北的坡地以及地势低洼处的茶园产生危害。平流辐射型霜冻是冷空气入侵和辐射冷却共同作用下的霜冻,又称混合型霜冻。入侵的冷空气温度在0℃以上,不能形成霜冻,夜晚天气晴朗无风,辐射冷却进一步加强,使地面和近地面气温下降至0℃以下而产生的霜冻,也是最常见的一种霜冻。该类霜冻情形下茶树受冻程度最严重。

1.2 茶树春霜冻害

不同学者对茶树春霜冻害的定义不同。Making[55]指出低温是引发茶树霜冻害的主要环境因子。Christersson[56]和Huang[57]认为春季出现0℃以下低温时,茶树新梢芽叶就会遭受霜冻危害。骆耀平[58]将茶树春霜冻定义为日平均气温在0℃以上时,夜间地面或茶树植株表面温度降至0℃以下,导致茶叶表面结霜或未结霜但是造成茶树受害甚至死亡的现象。李亚春等[34]研究苏南茶区茶树春霜冻时认为日最低气温不高于2℃发生茶树春霜冻。娄伟平[5]认为茶树一般在3—4月萌芽,在此期间,气温骤降至4℃以下,茶叶冠层温度降至0℃以下,萌发的芽叶受冻即为茶树春霜冻。徐金勤等[59]将3—4月日最低气温不高于4℃作为茶树早春霜冻的发生指标。姜燕敏等[60]根据实际情况,认为浙南2—4月最低气温不高于4℃时,即发生茶树春霜冻。通常情况下,影响江南茶区的春霜冻害出现在每年的3月上旬至4月中旬(即惊蛰到谷雨之间),此时江南茶区日平均气温多在10℃以上,而北方强冷空气活动仍较频繁,当日最低气温下降到4℃及以下时,已萌发的新梢茶芽因抗寒能力弱,极易遭受春霜冻危害。

2 危害机理

霜冻害本质上是一种低温灾害,按照低温程度又可分为冷害和冻害。冷害是0℃以上低温对植物的伤害,冻害是0℃以下低温对植物的伤害。

2.1 茶树春霜冻害的内因

生物膜系统的类脂分子是对低温冷害反应最明显的位置[61-63]。Levitt等[62]提出的“膜脂相变冷害”理论认为温带植物遭受0℃以上低温时,生物膜由液晶相变为凝胶相导致膜透性增大,膜上结合酶活性下降导致酶促反应失调。膜脂的相变破坏了膜结构和功能,使细胞内钾离子外渗,加剧伤害。当膜脂降解时,植物组织会受害甚至致死。蛋白质对温度同样敏感,低温对蛋白质的破坏主要体现在对原生质蛋白质和蛋白质变性上[64]。低温条件下,植物蛋白质的合成速度慢于分解速度,造成蛋白质匮乏;同时,键能较弱的疏水键在低温条件下容易被破坏,导致蛋白质变性。蛋白质是细胞的构成成分,也是参与细胞代谢的酶的组成成分,因此,低温对蛋白质的伤害有更深层次的影响。此外,植物自由基的产生和消除之间的平衡在低温条件下遭到破坏[65],过量的活性氧物质使膜脂过氧化以及脱脂化,对膜系统的结构和功能造成损害[66],危害自身正常的生理过程甚至死亡[64]。

每种植物有其耐受的最低温度,低于该温度植物会受冻。造成茶树受冻的内因主要是低温导致嫩芽细胞受损。春季茶芽开始萌发,幼芽含水量达75%左右,其中自由水含量比例升高,渗透势降低,茶芽受冻可能性提高[67];此外,芽梢伸展的过程中细胞壁变薄,抗低温能力降低。早春气温起伏大,当茶树芽梢遭遇冷空气时,原本活跃生长的组织代谢异常,产生并积累大量自由基,危害植物的蛋白质、核酸等生物大分子,使膜脂产生过氧化作用[68-69],破坏细胞膜的结构与功能。

茶树受冻是低温引起的细胞结冰[70],当气温降至-5~ 0℃,低于茶芽发育所需的下限温度时,茶芽胞间或胞内水分结成冰晶。由于细胞质中含有较多的溶质和冰晶介质,结冰首先发生在细胞间和细胞壁中[63]。随着温度下降,冰晶不断增大,对原生质产生机械压迫损坏和失水,造成细胞流动双分子层凝固破裂,细胞内含物外溢,其中包含的多酚类与自身氧化酶类、空气中的氧发生氧化,导致细胞、组织死亡,芽叶焦灼,严重时整株茶树死亡。

幼嫩的芽叶受冻后表现出变焦、变褐、卷曲等症状,导致茶叶失去原有的经济价值。植物光合器官对低温极为敏感,一方面,低温会抑制酶的活性,进而影响叶绿素的正常合成速率[64];另一方面,低温还会破坏叶绿体的结构,叶绿素的含量和组成都会直接影响植物光合作用的程度[71]。研究表明:随着温度的降低、低温持续时间的延长,4个品种茶树(福鼎大白茶、乌牛早、鸠坑、龙井43)叶片的最大净光合速率、表观量子效率、叶绿素含量均表现出下降趋势[2,41,72]。

低温影响植物多方面的生理生化指标,主要包括过氧化物酶(POD)活性、丙二醛(MDA)含量、可溶性蛋白(SP)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性等,这些指标具有将体内形成的过氧化物转换为毒害较低或无害物质的功效。氧化物酶是植物抗氧化系统的组成部分,一般老化组织中活性较高,幼嫩组织中活性较弱[73]。丙二醛是植物在低温条件下产生的膜脂过氧化产物,表示植物在逆境条件中植物膜氧化损伤的程度[65],丙二醛含量越高,表示植物受害越严重。研究发现:随着低温处理强度加大,茶树叶片丙二醛含量随着温度降低呈上升趋势,但氧化物酶活性则表现出先升后降的趋势,说明超过一定的界限温度,低温会导致保护酶活性下降,进而对细胞膜的结构和功能造成损伤[74]。低温可以诱导可溶性蛋白含量增加[75-76],起到保护细胞膜的作用,是茶树适应环境的表现[72]。超氧化物歧化酶在植物逆境条件下,通过抑制细胞膜内不饱和脂肪酸的氧化[77],消除自由基达到保护膜系统的作用[65]。研究表明:气温越低,持续日数越多,茶树叶片超氧化物歧化酶活性越强,一旦温度超过茶树能忍受的低温范围,超氧化物歧化酶活性便会下降,导致细胞膜受损,且不可逆[78]。

2.2 茶树春霜冻害的外因

茶树叶片的内部受损由外在因子导致,包括低温及其持续时间、茶树的生态环境以及茶树茎叶上附生的微生物等。

乔木型或半乔木型的大叶种茶树遇到0℃以下低温时会受冻,而灌木型的中小叶种茶树在-10℃时会出现冻害症状[79]。在春季2月下旬与3月间,持续10 d以上的日平均气温由10℃以上骤降至5℃以下时,已萌动的茶芽会受冻,日平均气温在0℃以下时,茶芽受冻更加严重。随着降温速度越快,低温持续时间越长,茶树受冻的程度也越严重。

茶树所处生态环境尤其是地形地势对霜冻有较大影响[49,80]。低洼地形的起伏比平地大,因而气温变化也比平地大。其次,平地地形冷空气易流动,不易产生霜冻或霜冻程度较低;而冷空气易在地势低洼处堆积,造成霜冻[49]。此外,土壤湿度既影响植物的光合速率[81],又影响茶树的受冻程度。土壤干燥疏松的茶园,白天升温快,夜间冷却降温也快,其间茶树受冻程度比土壤潮湿的茶园严重[82]。

茶树冻害与其茎叶附生微生物也有一定的关系[69]。研究表明:植物在没有冰核细菌存在的情况下,可耐受低温为-7~ -6℃且不发生冻害[79],而冰核细菌的存在能提高茶树叶片内水分的过冷却点[83],在-3~-2℃时[84],促使植物叶片内部冻结导致茶树受冻。

3 灾害指标

农业气象灾害指标是判断灾害发生与否的依据,是开展监测、预测的工具,同时也是进行影响与风险评估的基础[85-89]。农业气象灾害指标因灾害的类型、作物品种等因素而异。

低温作为影响霜冻程度的主导因子,已有研究多将温度指标作为衡量霜冻的气象学标准,但仅以临界低温作为霜冻指标,并不能准确反映作物是否受冻、受冻程度如何[90],进而出现灾害指标与实际灾情不符的情况。霜冻强度是低温不断累积结果[19,91],因此低温持续时间也是霜冻强度的重要影响因子。随着茶树气象服务精细化程度的不断提高,茶树霜冻指标也在不断优化,考虑茶树自身生理特性,将芽叶生理生化指标以及实际灾情中茶树受冻症状,也作为衡量茶树霜冻等级的重要因子。

3.1 按获取方法分类

3.1.1 形态学指标

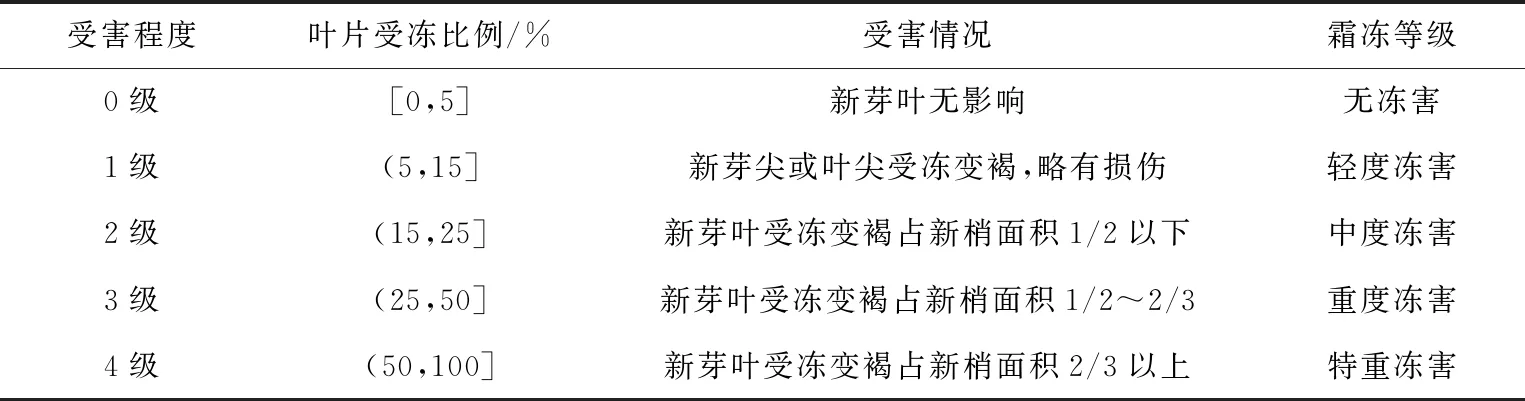

形态学指标是根据茶树受冻后叶片形态变化确定霜冻害程度。茶树遭受霜冻后一般表现为芽叶焦褐、叶片卷缩,严重时枝条干枯开裂。傅海平等[92]应用田间自然鉴定法,将茶树叶中上部叶片1/3以上赤枯或青枯判定为受冻,再根据受冻叶片占总体叶片的比例,将茶叶冻害程度划分为5个等级,分别表示为0~4级,数字越大冻害等级越重。王世斌[93-94]、田生华[95]通过观察新芽叶或者叶片的生理形态确定茶树的受害情况,并根据茶树的受害程度将冻害等级分为0~4级。将上述两种方法的茶树春霜冻形态学指标汇总于表1。

表1 茶树春霜冻的形态学指标Table 1 Morphological index of spring frost disaster for tea plant

利用形态学指标判别茶树受冻程度,方法简单易行,但耗时耗力,且灾情的判别结果依赖于观测人员经验,不同观测人员的判别结果可能存在偏差。同时,该方法时效性不高,难以在灾害发生时获取第一手灾情资料,多用于灾后调查和评估。

3.1.2 生理生态指标

生理生态指标是在不同的低温胁迫环境下,通过对比测定茶树叶片的光合、呼吸、抗氧化酶等生理生态指标,厘定不同霜冻害程度的临界致灾阈值。通常采用的低温胁迫环境包括茶园自然低温和人工控制箱模拟低温。如王海梅等[96]通过设置不同的低温环境确定河套灌区玉米春霜冻的气象指标;王景红等[97]通过低温胁迫试验测定苹果花器官的过冷却点,并将其作为霜冻临界温度,利用人工气候箱模拟不同的低温条件和持续时间,根据苹果花的受冻率确定苹果花期霜冻指标。

李仁忠等[41]利用人工气候箱开展低温胁迫控制试验,观测茶叶叶片生理生化指标的变化,从而得出4种茶树的半致死温度;王学林[42]利用人工控制试验设置不同的低温环境,测定龙井43号茶树生理生化指标变化情况,并根据细胞伤害率不超过30%、细胞伤害率超过30%且不超过60%、细胞伤害率超过60%,将茶树霜冻害分为轻、中、重3个等级。

3.2 按照数据类别分类

3.2.1 由气象数据确定的春霜冻指标

娄伟平[5]认为茶树一般在3—4月萌芽,期间气温回暖,江南茶区的日平均气温多在10℃以上,适宜茶芽萌发,当空气最低气温骤降至4℃以下时,萌发的芽叶因抗寒能力弱而受冻的灾害为茶树春霜冻。徐金勤等[59]将3—4月日最低气温不高于4℃作为浙江全省茶树早春霜冻的发生指标;姜燕敏等[60]根据浙南春茶早春霜冻发生的实际情况,以2—4月最低气温不高于4℃作为茶树春霜冻指标。

3.2.2 气象数据和茶树受灾症状综合确定的春霜冻指标

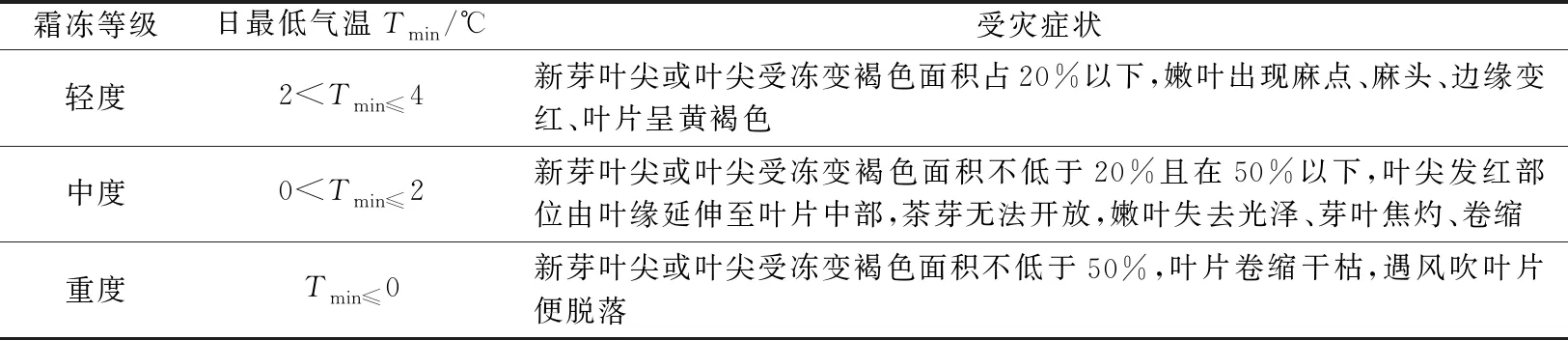

刘春涛等[98]根据倒春寒气象指标、作物霜冻害等级以及茶树霜冻害等级,结合气象指标(日最低气温及其持续时间)和茶树新芽受害情况,将崂山区春茶晚霜冻分为轻霜冻、中霜冻和重霜冻3个等级。刘瑞娜等[99]在前人对茶树春霜冻气象指标研究的基础上,将日最低气温不高于4℃作为茶树春霜冻的临界值,并结合茶树受害症状划分灾害指标(表2)。

表2 日最低气温和茶树受灾症状综合确定的春霜冻指标Table 2 The spring frost index determined by both daily minimum temperature and tea plant disaster symptoms

3.3 按照气象数据的时间尺度分类

3.3.1 日尺度气象灾害指标

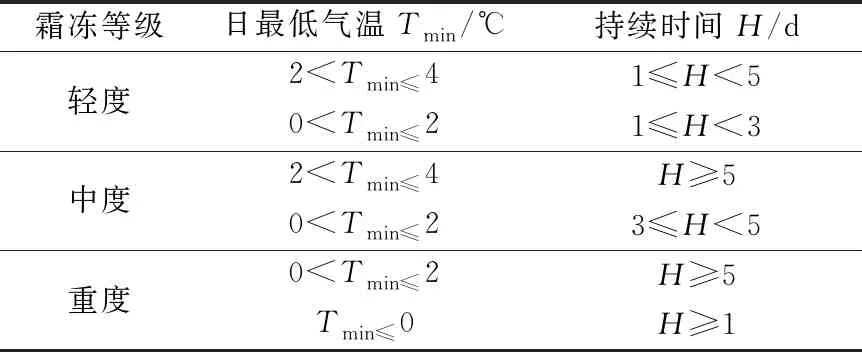

前面提到,徐金勤等[59]、姜燕敏等[60]分别将3—4月和2—4月日最低气温不高于4℃作为茶树早春霜冻的发生指标,将茶树春霜冻划分为轻度、中度和重度3个等级。事实上,茶树春霜冻不仅与日最低气温有关,还与低温持续时间关系密切。王学林[42]根据日最低气温及其持续时间,将茶树春霜冻等级划分为轻度、中度和重度(表3)。该类指标主要适用于大尺度霜冻害监测和灾害的预测预报预警服务。

表3 江南茶区茶树春霜冻日尺度气象灾害指标Table 3 Meteorological disaster index of spring frost for tea plant at daily scale in Southern Yangtze River

3.3.2 小时尺度气象灾害指标

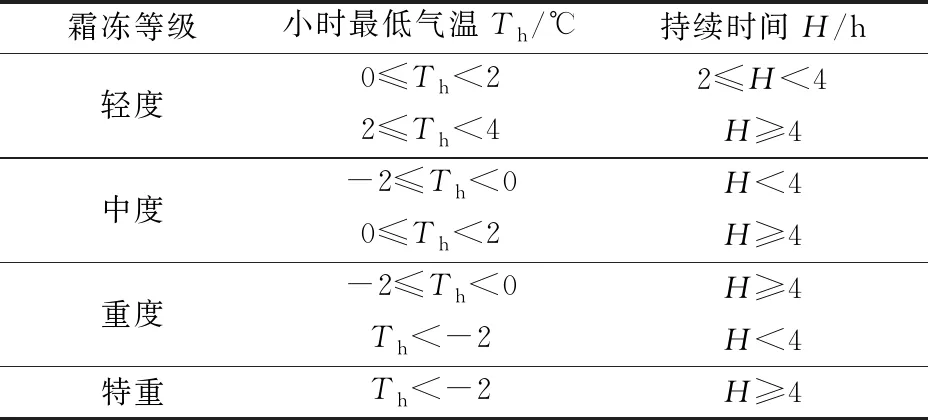

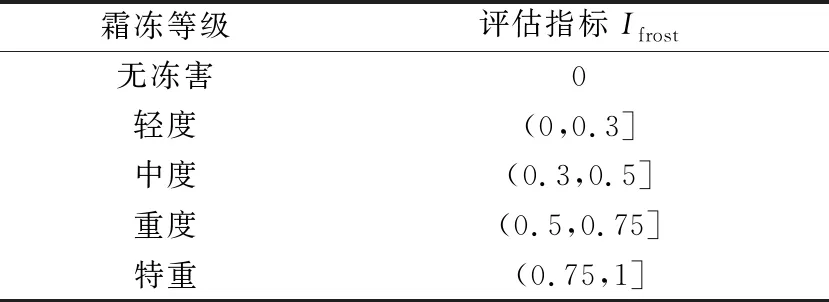

前人研究多以日最低气温为指标,实际上,茶叶暴露于低温环境中几个小时即会发生霜冻害。当研究区域较小,且对服务的精细化水平要求较高时,小时尺度霜冻害指标的适用性更强。为此,中国气象局发布了适用于江南茶区中小叶型的小时尺度《茶树霜冻害等级》气象行业标准[100](表4),划分茶树在不同的低温强度和持续时间下的霜冻等级。在此基础上,李仁忠等[41]结合浙江省典型年份茶叶春霜冻灾情,对原有指标进行修订,提出了浙江省茶树春霜冻等级指标。这个指标亦将茶树霜冻等级划分为轻度、中度、重度以及特重4个等级,其中浙江省地方指标中认为小时最低气温低于-1℃且持续时间小于4 h即为重度霜冻,持续时间不小于4 h则为特重霜冻。

表4 江南茶区茶树春霜冻小时尺度气象灾害指标Table 4 Meteorological disaster index of spring frost for tea plant at hourly scale in Southern Yangtze River

基于气象数据的茶树春霜冻指标,与简单的形态学指标相比更加客观准确,不受人为主观判断的影响;与生理生态指标相比,数据获取方法更加便捷,可操作性更强。将日最低气温、持续时间、茶树实际受冻症状相结合作为茶树春霜冻指标,可以更好地为茶树生产提供科学指导。随着气象服务精细化水平的提高,小时尺度的气象要素和山区地形对茶叶生产的影响越来越受到重视,基于茶园小气候站[101]不同高度的逐小时气温数据监测茶树春霜冻害,会更加精确。

4 时空分布特征

科学客观地理解茶树春霜冻的时空分布特征,对调整茶树种植规划与布局,确定合理的开采期,制定客观公正的茶树保险理赔方案,均具有重要的科学意义。目前,茶树春霜冻时空演变特征研究多采用数理统计方法。时间变化特征分析中,年际变化趋势一般采用气候趋势分析法,周期性变化采用小波分析法[59];对空间分布特征分析时,多采用空间插值软件ANUSPLIN[59]、地理信息系统(GIS)[102]等;在时间和空间特征综合分析时,经验正交函数(EOF)法[103-105]、独立成分分析(ICA)法[106]均得到较广泛的应用。

4.1 时间变化趋势

王学林[42]、刘瑞娜等[99]应用气候趋势分析方法分别对江南茶区、安徽省茶树春霜冻发生次数进行分析,均得出各研究区域不同等级春霜冻呈现出下降趋势。这是由于受气候变化的影响,各地春季霜冻结束时间提前,总体上霜冻日数也显著减少。王学林[42]又采用重标极差分析法(R/S分析法)研究未来变化趋势,得出江南茶区不同等级春霜冻年平均发生次数在未来仍呈下降趋势,其中,轻度、中度霜冻年平均次数下降比重度霜冻快。同样的,徐金勤等[59]对浙江省1971—2016年茶树春霜冻日数进行分析,发现春霜冻总日数的气候倾向率为-0.92 d/(10 a),且达到0.01的显著性水平。

胡波等[106]利用独立成分分析法分析了1971—2011年浙江省茶叶早春霜冻的时空分布特征,根据时间系数趋势线分析不同等级霜冻年际变化,得出41年间浙江省茶叶轻度霜冻呈减少趋势,重度霜冻无明显变化,中度霜冻呈波动变化的结论,其中20世纪70年代和80年代后半期霜冻呈减少趋势,20世纪80年代前期、90年代和2000年以后呈增加趋势。

尽管不同研究者采用不同的研究方法,但结果较为一致,即20世纪70年代以来,茶树春霜冻的发生频次除个别年份略有增加外,整体呈下降趋势,这是在气候变化大背景下,短期冷空气入侵现象频发所致[103]。

4.2 空间分布特征

霜冻天气具有明显的地域特征,易发生在地势、海拔较高地区[81],如贵州地势较高的西部、海拔较高的北部和东北部易发生霜冻[12],在黔西南州的中部偏西地区霜冻最严重[107]。茶园选址一般在丘陵、山区地带,低山平地茶园尤其是地形闭塞的小盆地和山脚低洼处的茶园,霜冻持续时间长,受冻严重。

李倬等[108]指出我国茶树春霜冻发生次数较多、影响较大的地区主要位于长江中下游,即江南茶区。江南茶区茶树春霜冻发生频率在空间分布上由南向北呈逐渐增加的分布特征,同时也表现出随海拔升高而增大的分布特征。该结论可为新建茶园的选址、茶树品种的布局等提供生产指导,如在高纬度高海拔地区种植茶树时,需要注意选取抗寒性高的茶树品种,以降低春霜冻对茶树生产的影响。

4.2.1 区域尺度

针对江南茶区茶树春霜冻的空间分布特征,王学林[42]利用反距离权重插值方法,研究得出江南地区茶树春霜冻在空间分布上具有较大差异,主要表现为江南南部地区发生春霜冻的次数比江南北部地区少,呈现出由西南向东北逐渐增加的带状分布,这与李柏贞等[39]得出江南茶区早春霜冻发生频率呈北多南少分布特征的结论相同。李时睿等[109]的研究也得出长江以南入春早,长江以北地区茶树春霜冻出现的频率和强度均高于长江以南地区,呈北多南少分布特征的结论。

4.2.2 省级尺度

1916年2月,史称“凡尔登绞肉机”的“凡尔登战役”中,法军伤亡超过50万;同年6月“索姆河战役”中,英军伤亡40万,法军折损20万。战争越来越吃紧,协约国越来越困难,英法两国的男性青壮年几乎全都被征召入伍,走上前线,前线后勤保障人员严重不足,后方劳动力奇缺。在这种情况下,曾经拒绝中国政府帮助的英法两国,终于接受了中国政府“以工代兵”的支援方式。

在省级尺度上茶树春霜冻空间分布特征的研究更普遍。江苏省西南部春季升温最早,西北部地区升温最晚,终霜冻期则表现为南部早于北部,东部早于西部;北部春霜冻日数明显多于南部,同纬度地区沿海多于内陆[11]。许映莲等[110]对江苏省茶树气候特征进行分析,发现江苏省终霜冻日期提前,且南部地区终霜冻日期比北部地区出现更早。这与王俊等[111]得出的江苏省春季升温是由西南向西北推进的结论一致。姜燕敏等[60]研究表明:1971—2015年浙南春茶早春霜冻发生日数有明显下降趋势,在空间上表现出自西北向东南递减。徐金勤等[59]基于ANUSPLIN平台绘制出浙江省春霜冻日数的变化趋势空间分布图,具体表现为春霜冻日数由东南向西北增加,高海拔山区的霜冻日数比低海拔地区多。吴杨等[102]利用Kriging空间插值法分析1971—2003年浙江省茶树春霜冻害的空间分布特征,得出浙北地区霜冻日数较浙南多,从东南向西北呈逐渐增加趋势;浙北地区春霜冻强度较大,且以浙西北山区最为严重。金志凤等[112]研究也表明:浙江省北部高海拔山区发生春霜冻的概率高。胡波等[106]利用独立成分分析方法,研究得出1971—2011年浙江省轻度和中度茶叶早春霜冻均呈现出北多南少的空间分布特征。

5 影响与风险评估

5.1 影响评估

国内研究普遍认为春季气温低于4℃时,茶芽就会遭受霜冻危害;0℃以下低温,芽叶受冻枯黄,开采期明显推迟。目前针对春霜冻对茶树生产的影响评估多集中于江、浙、皖、赣等茶区,且以定性评估为主,逐渐发展至研发基于气象灾害指标的灾害影响定量评估模型。对于定性评估,主要是利用气象因子(日最低气温、持续时间等),结合茶叶品种、地形地势等要素,评估茶树春霜冻类型以及霜冻等级,但未给出明确的春霜冻评估方法。目前茶树春霜冻定量评估模型主要基于受灾面积、减产率、霜冻等级、生育期、采摘量等因子,对春霜冻害的经济损失、发生频率进行评估。

5.1.1 定性评估

叶建刚等[113]利用自动气象站和茶园小气候观测站的逐时气温和叶温数据,调查分析2013年4月7日绍兴市茶园冻害特征,从受冻时间、茶叶品种以及地形地势等方面进行灾情评估,结果表明:特早生品种在4月上旬进入采摘末期,中生品种主要在3月中旬萌发,而早生品种处于采摘期,受灾率较特早生、中生品种高;低洼处相比山坡处或海拔较低的山冈处,茶叶受冻害持续时间更长,受灾更严重。孟仲等[114]根据茶园内小时最低气温及其持续时间,构建茶叶霜冻害气象指标,分析2019年4月1日浙江省低温霜冻过程,发现此次低温霜冻过程属于辐射型霜冻,且主要分布在浙江中北部的茶园,其中山谷茶园受灾情况比平地茶园更严重。

5.1.2 定量评估

为了能够客观评估春霜冻害对茶树的定量影响,部分学者尝试建立基于不同因子/指标的灾害定量评估模型。

李亚春等[34]基于日最低气温、持续时间以及出现时间构建评估指标(表5),对2013年苏南茶树春季低温霜冻害等级进行定量评估,结果表明苏南茶树霜冻害总体达到中度到重度的等级。

(1)

式(1)中,T0是霜冻过程中地表最低温度(单位:℃),H0是地表最低温度不高于0℃的持续时间(单位:d),Df为春季终霜日与3月15日的间隔(单位:d)。

表5 苏南茶树春霜冻评估指标Table 5 Evaluation index of spring frost for tea plant in the south of Jiangsu Province

5.2 风险评估

气候变化使大部分多年生植物春季物候提前,霜冻风险发生变化[118],近年春霜冻害严重制约茶产业的持续发展。2005—2014年浙江省各地茶园均遭受了早春霜冻危害,其中2010年的经济损失高达10亿元。2010—2014年安徽省茶区遭受春霜冻害,导致茶叶减产率达32.2%[99]。因此,开展茶叶气象灾害风险评估有利于提高茶树抵御气象灾害的能力,减少因气象灾害带来的茶叶生产经济损失,促进茶产业健康可持续发展。

目前,茶树春霜冻的风险评估方法主要包括模糊数学法、信息扩散法等。研究中,基于自然灾害风险形成机制,选取风险评价因子(一般为致灾因子危险性、孕灾环境暴露性、承灾体脆弱性)对茶树春霜冻进行风险评估,并划分不同风险等级(一般为低风险、中风险以及高风险3个等级)。研究结果表明:随着风险水平的上升,不同等级茶叶春霜冻的概率评估值均表现为下降趋势,且概率评估值与地形地貌有关。

金志凤等[112]基于自然灾害风险形成机制,应用模糊数学法和加权指数求和法,构建茶叶气象灾害综合指数模型,并将浙江省茶叶气象灾害风险划分为低风险、中风险和高风险区。研究发现浙江省大部分地区均属于易发生茶叶气象灾害的地区,高风险区主要位于浙北和中南部的高海拔山区,低风险区主要位于浙江南部和中部。沈天琦等[40]改变以往以行政区为单位进行茶叶春霜冻风险评估的方法,在精细化浙江省松阳县茶树种植区分布的基础上,以危险性、暴露性以及脆弱性为指标,确定以茶园地块为单位的茶树春霜冻风险指数(DRI)模型,对松阳县茶树种植区茶叶春霜冻害进行风险评估,并将茶叶春霜冻风险等级划分为低风险、中风险以及高风险3个等级。研究表明:随着风险水平的増加,不同等级茶叶春霜冻的概率评估值均呈下降趋势,且同一风险水平下,重度春霜冻概率最小。王学林[42]应用信息扩散理论,对江南茶区茶树不同等级春霜冻、不同海拔高度下茶树总霜冻进行风险评估,结果显示随着风险水平增加,茶树轻度、中度、重度、总霜冻风险概率评估值均呈下降趋势,霜冻多发生于苏北、皖北地区,南方地区风险评估值相对偏低,且风险评估值随海拔高度的增加而升高。

6 防御措施

针对茶树自身特性以及外部环境条件,人们提出了茶树春霜冻防御对策及茶树受灾后补救措施。

6.1 细化气象服务

低温是茶树受霜冻的主要危害因子,故需要密切关注当地气象预报。茶叶生产部门需要加强与气象部门的联系[38,119],建立预防茶树霜冻害的机制,灾后及时总结,降低不利气象条件对茶叶生产的影响,减少经济损失。

6.2 选择合理地形

山地向阳背风处,光照充足,可以减缓茶树受霜冻程度,而山地背阴临风处,光照不足,故该地区茶树易受霜冻危害[120]。因此,避风、向阳、朝南的林间坡地适宜开辟新茶园,而低洼、风口、高海拔山区等地形不适宜开辟茶园[121]。此外,周边植被覆盖率高的平地或者坡度小于15°的地区[122]适合新建茶园。

在开辟新茶园时,保留部分树林[123]以及在茶园北面建造防护林可以抵挡寒流,降低风速,改善茶园生态条件以及茶园小气候条件,进而提高茶叶品质和茶叶抗冻性。

6.3 采取农业技术措施选取抗寒品种

研究认为不同品种茶树在抗冻抗寒方面存在较大差异[124-125],中小叶种茶树耐低温能力强[126]。在易发生冻害的茶区,从邻省选择与当地气候条件大致相同的茶区引进抗冻的茶树品种。树冠表面平整的茶树比蓬面参差不齐的茶树更易受霜冻危害。因此,需要对茶树进行合理修剪,如修剪采摘后的春茶可以减轻霜冻危害,还可以使茶叶开采期提前[127]。

此外,深耕施肥[128]可以为茶树营造良好的生长条件,提高茶树抗寒性,使茶树根系生长旺盛。施氮、磷、钾肥可以有效提高茶树的生理机能和抗逆性,故通过加强茶园的肥培管理可以提高茶树的抗寒能力[121]。对于幼龄茶园,加强水肥管理可提高茶树的抗冻能力;对于成龄茶园,加强茶园肥培管理,施基肥时间提前至10—11月可增强茶树的抗冻能力[92]。

6.4 物理和化学方法

覆盖防冻:将植物秸秆、塑料薄膜等[125,129]覆盖在茶树表面,可减缓茶树受霜冻害程度,寒流过后换成铺草或落叶[130],通过增温增湿抵御霜冻。

喷水防冻:在有喷灌设施的茶区,当气温降低到0℃时,通过喷、灌水[125,130-131]可缓解茶树受霜冻危害程度。

喷洒化学保护剂:通过喷洒有机抑蒸发保护剂,在茶叶表面形成一层薄膜,抑制茶叶表面水分蒸发以及茶叶细胞失水,进而提高茶树抗寒性。

6.5 灾后补救

及时施肥:针对受灾后的茶树,施加速效氮肥、磷钾肥,配合中耕松土[37],促进茶树对肥料的吸收,恢复生机。

整枝修剪:针对不同受冻程度的茶树,采取不同的修剪方式[123,125]。茶树受冻害较轻时,采用轻修剪,剪去受冻枝叶;受冻程度较严重时,则需采取重修剪,剪去植株的1/3~1/2;茶树受冻害极重时,茶树失活部分需要剪去并重新培养树冠。

6.6 树冠培养

对于受冻程度较轻的茶园,工作人员需要尽快摘除受冻顶芽,促进下一轮芽叶的生长和采摘。对于轻修剪茶树,需留叶采摘,有利于树冠的恢复。重修剪以及台刈过的茶树,则需要重新培养树冠。

7 展 望

本文从茶树春霜冻的概念与分类、危害机理、灾害指标、时空分布、影响与风险评估、防御措施等方面,阐述了我国茶树春霜冻的研究进展。在江南茶区,我国茶树春霜冻研究较多,茶树春霜冻的灾害指标、风险评估的研究较为丰富,针对茶树春霜冻的防御措施也日渐完善。对于茶树春霜冻的时空分布特征,现有研究一般基于区域和省级尺度,且多位于江南茶区,基于全国茶树春霜冻的时空分布研究鲜有报道。今后,针对茶树春霜冻害应重点关注以下几个方面:

1) 在茶树霜冻指标方面,目前气象指标(包括低温指标及其持续时间)、茶树受害症状在实际应用中被较多使用。但茶树早春霜冻的发生不仅取决于气象条件,还与茶树自身特性、品种有关,且受到地形地貌、空气湿度等因素制约。研究表明:霜冻发生时空气湿度比发生前小,空气相对干燥。此外,降温时的风力以及冻后解冻的天气条件等均影响茶树受冻程度。目前已有气象指标主要强调气温及其持续时间,在今后研究中可以进一步将湿度条件、降温时的风速作为霜冻指标,衡量茶树受冻程度。关注冻后的天气形势可以更好地做到灾后补救,减少后续损失。为了不断提高气象服务的质量,在今后研究中需要充分考虑茶树品种、地形地貌、土壤条件等因素,对茶树春霜冻指标进一步修订完善,更好地服务于茶树春霜冻监测预警,为茶树生产提供科学指导。

2) 有关茶树春霜冻影响评估研究多集中于江、浙、皖、赣等茶区,且呈现出由定性向定量的发展趋势。对茶树春霜冻害的定性评估主要用于了解其霜冻成因、分析霜冻类型。一般考虑的是茶园内气温变化,结合茶园的地形地势条件进行分析评估。我国农业霜冻害大多以平流和辐射混合型冻害为主。辐射冷却常伴随逆温,针对由逆温引起的霜冻,可针对性地采取物理扰动方式,将上层的热空气与下层的冷空气混合,提高茶树冠层温度;而针对平流型霜冻,设置屏障可有效抵御冷空气入侵。对茶树春霜冻进行风险评估大多基于行政区尺度,由于行政区域内土地利用类型多样,针对茶树种植区,进行精细化的霜冻灾害风险评估,对于地方政府制定有针对性的茶叶生产布局意义重大。

3) 目前,茶叶气象研究使用的气象数据多为自动气象站或常规气象台站数据,而茶叶的生长与茶园小气候密切相关,自动气象站或常规气象台站数据是否能够准确反映茶园小气候特点,还需要开展深入细致的研究。同时,基于地形因素,构建一套自动气象站或常规气象台站气象数据与茶园小气候的转换关系模型,模拟霜夜气温与茶树冠层气温之间的关系并进行转化,进而完善茶树春霜冻灾害指标,也是今后茶树气象灾害研究的发展方向。在茶树春霜冻气象灾害指标研发基础上,研究全国茶树春霜冻时空分布特征,阐明茶树春霜冻发生规律和演变特征,对于科学合理地规划茶树种植区布局、规避气象灾害对茶叶生产影响,具有重要指导意义。